| 家庭支持型主管行为与配偶工作支持:工作−家庭增益的中介作用和夫妻亲密度的调节作用 |

2. 中南大学商学院,长沙 410083

随着双职工夫妻、单亲家庭的增加,工作、家务以及照顾孩子等责任不再局限于传统的性别角色,越来越多的员工发现他们很难同时兼顾工作和家庭的双重需求(Byron, 2005; 姜海, 马红宇, 杨林川, 谢菊兰, 2016)。在这种背景下,一个支持型的工作场所对于员工形成积极的工作态度和工作行为,促进工作−家庭平衡以及身心健康显得愈发重要(Andreassi & Thompson, 2008)。尽管正式的组织工作−家庭政策在一定程度上有利于员工管理其工作和家庭职责,但研究者发现对于缓解员工日益增长的工作−家庭需求而言,仅仅依靠正式的组织支持政策收效甚微(Kossek, 2005)。以往研究表明非正式的组织支持可以带来更积极的效果(Allen, 2001),如Wayne, Randel和Stevens(2006)的研究发现,相比正式的组织支持(福利使用),非正式的组织支持(工作−家庭文化)更能够预测员工的工作−家庭增益(员工在工作中所获得的资源有助于改善其家庭生活质量的程度)。近年来,研究发现家庭支持型主管行为(family supportive supervisor behavior, FSSB)作为一种非正式的组织支持同样有助于缓解员工的工作−家庭需求,FSSB是指主管所展现出的支持员工履行家庭角色职责的行为(Hammer, Kossek, Yragui, Bodner, & Hanson, 2009)。有研究表明,FSSB有助于员工平衡其工作−家庭关系(姜海, 马红宇, 谢菊兰, 张淑霞, 2015; Hammer, Kossek, Bodner, & Crain, 2013)、改善工作态度(Allen, 2001)、提升幸福感(Matthews, Mills, Trout, & English, 2014)和健康水平(Hammer, Kossek, Anger, Bodner, & Zimmerman, 2011)。还有研究者发现,FSSB可以通过员工的工作−家庭增益促进配偶支持,进而提升员工和配偶的婚姻满意感(谢菊兰, 马红宇, 唐汉瑛, 姜海, 2017)。

关于FSSB的作用效果,以往研究主要探讨了FSSB对员工的工作结果和身心健康等个人因素的影响及其作用机制,考察了FSSB与家庭结果之间的关系。但是,以往研究缺乏从资源流动的视角探讨FSSB作为一种工作领域的家庭支持型资源在工作和家庭领域之间的流动过程。配偶工作支持,即配偶所提供的与工作活动相关的情感性和工具性支持(Ferguson, Carlson, & Kacmar, 2015),是一种重要的家庭领域的工作支持型资源(Park & Haun, 2017)。配偶可以通过给予鼓励、与之谈心,提供建设性意见或主动承担更多的家庭责任等工作支持性行为来减轻员工的工作和家庭压力,以使员工更好地面对工作上的挑战(Greenhaus, Ziegert, & Allen, 2012)。谢菊兰等(2017)的研究表明家庭支持型主管行为能够促进员工的配偶为其提供更多的支持。根据家庭系统理论,家庭是一个系统,家庭成员之间互相影响(Bowen, 1974)。因此,当家庭支持型主管行为改善了员工的家庭角色时,配偶也可能受到影响。还有其他研究观点认为,工作资源(比如家庭支持型主管行为)可能会提升员工家庭领域资源(比如配偶工作支持) (Chen, Powell, & Cui, 2014; Pittman & Orthner, 1988),但是缺乏相应的实证研究。因此,从资源流动的视角探讨FSSB对配偶工作支持的作用机制,深入分析配偶工作支持产生的途径和条件,有利于为促进配偶工作支持提供实证支持和实践启发。另一方面,虽然已有研究表明FSSB可以通过员工的工作−家庭增益促进员工的配偶支持(谢菊兰等, 2017),但是没有将配偶的一般支持聚焦于工作方面的支持,且缺乏探讨FSSB与家庭结果之间的调节作用。因此,本研究一方面探讨FSSB对配偶工作支持的作用机制,以验证FSSB作为一种工作领域的家庭支持型资源能否转换为家庭领域的工作支持型资源;另一方面还探讨了配偶工作支持在何种条件下更容易发生。在理论上,从资源流动的视角扩展FSSB的作用机制;在实践上,为组织给予员工更多的FSSB提供实践价值参考以及为企业员工获得更多的配偶工作支持提供新途径。

值得注意的是,已有研究更多关注于越来越多的女性转变其传统的“女主内”角色而进入职场这一社会现象,故更多强调组织对女性的FSSB(Zeytinoglu, Cooke, & Mann, 2010)。但与此同时,传统的“男主外”角色也逐渐开始变化,他们也越来越需要整合他们的工作和家庭生活。有研究表明,如果有偿劳动与儿童照顾、家务劳动相结合,那么在双职工家庭中,男性与女性所承担的工作总量几乎是相等的(Pew Research Center, 2013)。在我国男性的传统角色是“男主外”,需全身心投入于全职工作,而当妻子工作时,男性将不得不承担更多家庭责任。因此,与传统家庭(配偶待在家)的男性相比,双职工夫妻中男性所面临的工作−家庭挑战是最突出的(Harrington, Humberd, & van Deusen, 2016)。综上所述,组织对男性员工的FSSB也不容忽视。基于此,本研究拟在男性员工群体中探讨FSSB影响配偶工作支持的具体机制。

关于FSSB对家庭领域结果的影响机制,主要是从工作−家庭增益的视角进行探讨。工作−家庭增益(work-to-family enrichment,WFE)是指个体在工作中所获得一些资源、经验等有助于改善其家庭生活质量的程度(Greenhaus & Powell, 2006)。Wayne, Grzywacz, Carlson和Kacmar (2007)提出的资源−获取−发展模型(the resource–gain–development perspective,RGD)是目前用于解释工作−家庭增益发生过程最具有代表性的模型之一。该模型认为个体所参与的系统可以包括家庭和组织两部分,不管在哪一个系统中,个体都具有成长、发展和实现最佳自我的自然倾向;正是因为个体具有朝向积极性和发展的自然倾向,所以当个体投入到一种角色中时,就会努力获取有利于其自我成长和发展的资源,并利用这种资源最大化地获得积极收益;同时个体使这些收益在另一角色领域中得到保持、加强和应用,进而促进该个体在另一个角色领域的良好运作(Wayne et al., 2007)。家庭支持型主管行为(FSSB)是一种重要的工作场所支持性资源,因此,当员工在工作领域获得主管的家庭支持时会最大化利用FSSB,并将FSSB所带来的这些有助于自身发展、情绪改善和资本增加的收益拓展至家庭领域,从而改善自身的家庭角色表现,进而产生工作−家庭增益(Odle-Dusseau, Britt, & Greene-Shortridge, 2012; Wayne, Casper, Matthews, & Allen, 2013)。资源−获取−发展观还主张,工作−家庭增益会对家庭系统功能产生积极的影响(Wayne et al., 2007)。因此,当员工由于获得工作领域的FSSB而产生工作−家庭增益时,员工情绪的改善以及自身良好的家庭角色表现使其能以更平和的心态与家人相处,从而获得更多家庭领域的资源。而配偶工作支持是员工家庭领域的一种重要资源之一(Park & Haun, 2017),因此,员工的工作−家庭增益可以促进配偶对其的工作支持。相关研究也证实了工作−家庭增益会积极影响配偶对员工的支持(谢菊兰等, 2017)。还有研究表明,由组织所引起的员工生活质量的提高可以促进配偶对员工的工作支持(Pittman & Orthner, 1988)。综上所述,本研究提出假设1:工作−家庭增益在家庭支持型主管行为(FSSB)与配偶对员工的工作支持之间起中介作用,即家庭支持型主管行为通过员工的工作−家庭增益正向影响配偶对员工的工作支持。

作为一种个体因素,工作−家庭增益对配偶工作支持的影响可能因为环境因素的不同而不同。探讨工作−家庭增益与其积极结果之间可能起调节作用的环境因素,有利于深入理解工作−家庭增益产生影响的条件(即,影响在何种条件下更强或更弱)。有研究表明工作−家庭增益对个体家庭领域的作用还受到一些环境因素的影响(Wayne et al., 2007),但是缺乏相应的实证研究。由于每个员工的工作−家庭增益所获得的资源在每对夫妻间的共享和传递有所不同,所以工作−家庭增益的正面效应可能在某些夫妻间较弱或不显著。夫妻系统内关系的良好运作是员工与配偶间产生积极结果的前提之一(Azizpoor & Safarzadeh, 2016)。而夫妻亲密度作为一种与夫妻间关系质量密切相关的环境变量,体现了夫妻系统内的相互关系。根据亲密度的人际过程模型,亲密度是人际交往过程中的体验结果,该人际交往过程主要包含两个部分:自我表露信息和同伴反馈(Laurenceau, Barrett, & Rovine, 2005)。对于夫妻亲密度较高的员工来说,当员工受益于工作−家庭增益,导致在家庭中有更好的角色表现和更愉快的心情时,一方面,通过向配偶表露自我相关信息,他们更可能与配偶分享愉快的工作或生活体验(Campos, Ullman, Aguilera, & Dunkel Schetter, 2014),配偶更可能受到积极情绪感染,从而具备更多的心理资源。结合关系支持的积极发展模型(Feeney & Collins, 2014),拥有足够的资源是个体发出支持行为的前提之一,因此间接从员工工作领域获得更多资源的配偶将更愿意为员工提供工作相关的支持。另一方面,通过配偶对员工自我表露信息的反馈,员工更可能主动与配偶频繁地沟通交流,进而配偶更能够理解员工工作领域的职责,因而当员工需要投入更多的时间和精力在工作相关事务上时,配偶更可能支持员工的工作。由此,本研究提出假设2:工作−家庭增益在FSSB和配偶工作支持之间的中介作用会受到夫妻亲密度的调节,相对于夫妻亲密度低的个体,工作−家庭增益的中介效应在夫妻亲密度高的个体中更显著。

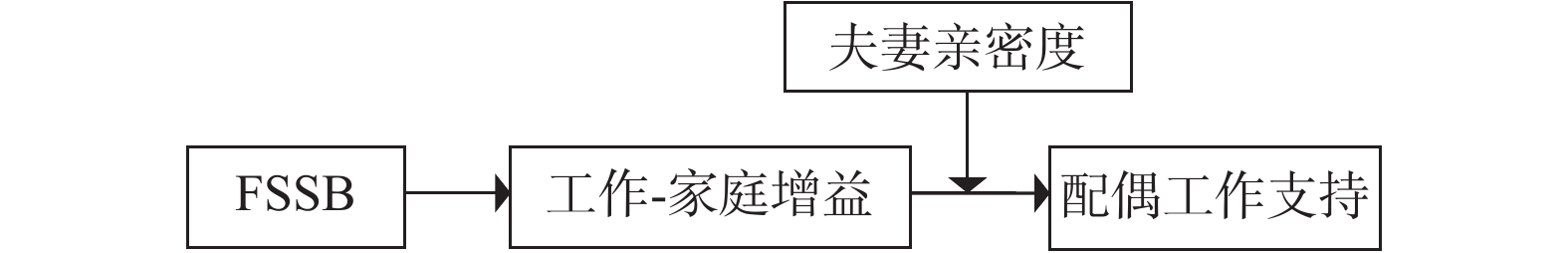

综上所述,本研究以男性员工为被试,试图探讨男性员工的FSSB对配偶工作支持的影响机制(理论框架见图 1),即探讨FSSB与配偶工作支持之间的中介效应以及中介效应发挥作用的边界条件,并验证工作领域的家庭支持型主管行为(FSSB)能否转化为家庭领域的工作支持型资源(配偶工作支持)。

|

| 图 1 研究框架 |

2 研究方法 2.1 被试

研究对象为上海、浙江、江苏、湖北、河南等地多家企事业单位的男性职工及其配偶,采取夫妻配对调查的方式,现场发放并回收问卷。共发放问卷301份,回收有效问卷252份,回收率为83.7%。其中有166对(65.9%)有18岁以下的孩子。被试中夫妻双方父母帮助处理家务的有155对(61.5%)。被试的年龄在25~58岁之间(M=35.90; SD=6.23)。

2.2 研究工具 2.2.1 家庭支持型主管行为采用Hammer等(2009)编制的量表测量家庭支持型主管行为。该量表为四维量表,共包括14个条目(如, “我的主管会事先了解我的需求”)。采用Likert五点量表计分,1代表“完全不同意”,5代表“完全同意”。该量表的结构效度已在国内研究中得到了验证(邱慕梦, 2016),α系数为0.95。

2.2.2 工作−家庭增益采用Wayne, Musisca和Fleeson(2004)编制的工作−家庭增益量表。该量表为单维量表,共包括4个条目(如, “我从事的工作有助于我处理家庭生活中遇到的问题”)。采用Likert五点量表计分,“1”代表“完全不符合”,“5”代表“完全符合”。该量表的结构效度已在国内研究中得到了验证(马红宇, 申传刚, 杨璟, 唐汉瑛, 谢菊兰, 2014),α系数为0.72。

2.2.3 配偶工作支持采用了改编自Boyar, Campbell, Mosley和Carson(2014)编制的家庭社会支持量表。首先由3名研究生将量表翻译成中文,并讨论形成初步的中文稿;然后,请两名英语专业的研究生将量表回译成英文,并根据回译的结果再次对量表进行修改。该量表为单维量表,共包括7个条目(如, “我愿意倾听我爱人谈论他/她的工作”),由员工的配偶来填写。采用Likert五点量表计分,“1”代表“完全不同意”,“5”代表“完全同意”。验证性因素分析结果表明, χ2=18.28, df=11, χ2/df=1.67, RMSEA=0.05, IFI、TLI和CFI分别为 0.99、0.98、0.99,α系数为0.81。

2.2.4 夫妻亲密度采用了改编自费立鹏等(1991)编制的家庭亲密度和适应性量表、家庭环境量表。该量表为单维量表,共包括15个条目(如, “我和爱人都比较愿意与朋友商讨个人问题而不太愿意与对方商讨”),由员工填写。采用Likert五点量表计分,“1”代表“从不”,“5”代表“总是”。α系数为0.88。

2.3 控制变量控制变量分别是有无18岁以下孩子、父母是否帮助分担家务,这是因为这些家庭需求特征会影响员工的工作和家庭生活(Kramer & Chung, 2015)。年龄直接以实际年龄计算;对有无18岁以下小孩进行虚拟化处理,有为“1”,无为“2”;对父母是否帮助处理家务进行虚拟变量处理,是为“1”,否为“2”。

3 研究结果 3.1 共同方法偏差检验使用验证性因素分析对5个自我报告的量表进行共同方法偏差检验。结果表明,四因素模型(家庭支持型主管行为、工作−家庭增益、配偶工作支持、夫妻亲密度)的拟合结果(χ2/df=1.74,TLI=0.95,CFI=0.97,RMSEA=0.05)明显优于单因素模型(所有变量合为一个因子)(χ2/df=12.23,TLI=0.25,CFI=0.45,RMSEA=0.21),共同方法偏差对本研究的影响较小。

3.2 描述性统计和相关分析从表 1可见,家庭支持型主管行为与工作−家庭增益显著正相关(r=0.22, p <0.01)、与配偶工作支持( r=0.15, p<0.05)显著正相关,工作−家庭增益与配偶工作支持显著正相关(r=0.18, p<0.01),夫妻亲密度与配偶工作支持显著正相关(r=0.42, p<0.01)。

| 表 1 各变量描述性统计结果与相关关系 |

3.3 有调节的中介效应检验

从表 2知,FSSB正向预测WFE(β=0.20, p<0.001),WFE正向预测配偶工作支持(β=0.60,p<0.05)。工作−家庭增益与夫妻亲密度的交互项对配偶工作支持的正向预测作用显著(β=0.17,p<0.05)。

| 表 2 夫妻亲密度调节WFE在FSSB与配偶工作支持之间中介效应的回归分析 |

在夫妻亲密度得分为平均数减一个标准差、平均数以及平均数加一个标准差三个水平时, WFE在FSSB与配偶工作支持之间的中介效应值及其95%Bootstrap置信区间如表 3所示。从表 3可以看出,在高夫妻亲密度条件下,FSSB通过工作−家庭增益影响配偶工作支持的间接效应显著,r=0.03, 95%置信区间为[0.01, 0.06],但是在低夫妻亲密度条件下,FSSB通过工作−家庭增益影响配偶工作支持的间接效应不显著,r=−0.00, 95%置信区间为[–0.05, 0.02]。综合以上结果,本研究提出的有调节的中介效应模型得到了验证。WFE在FSSB与配偶工作支持之间起中介作用(假设1得到验证),而且WFE与配偶工作支持的正向关系受到夫妻亲密度的调节(假设2得到验证)。

| 表 3 夫妻亲密度变化时WFE在FSSB与配偶工作支持之间的中介效应 |

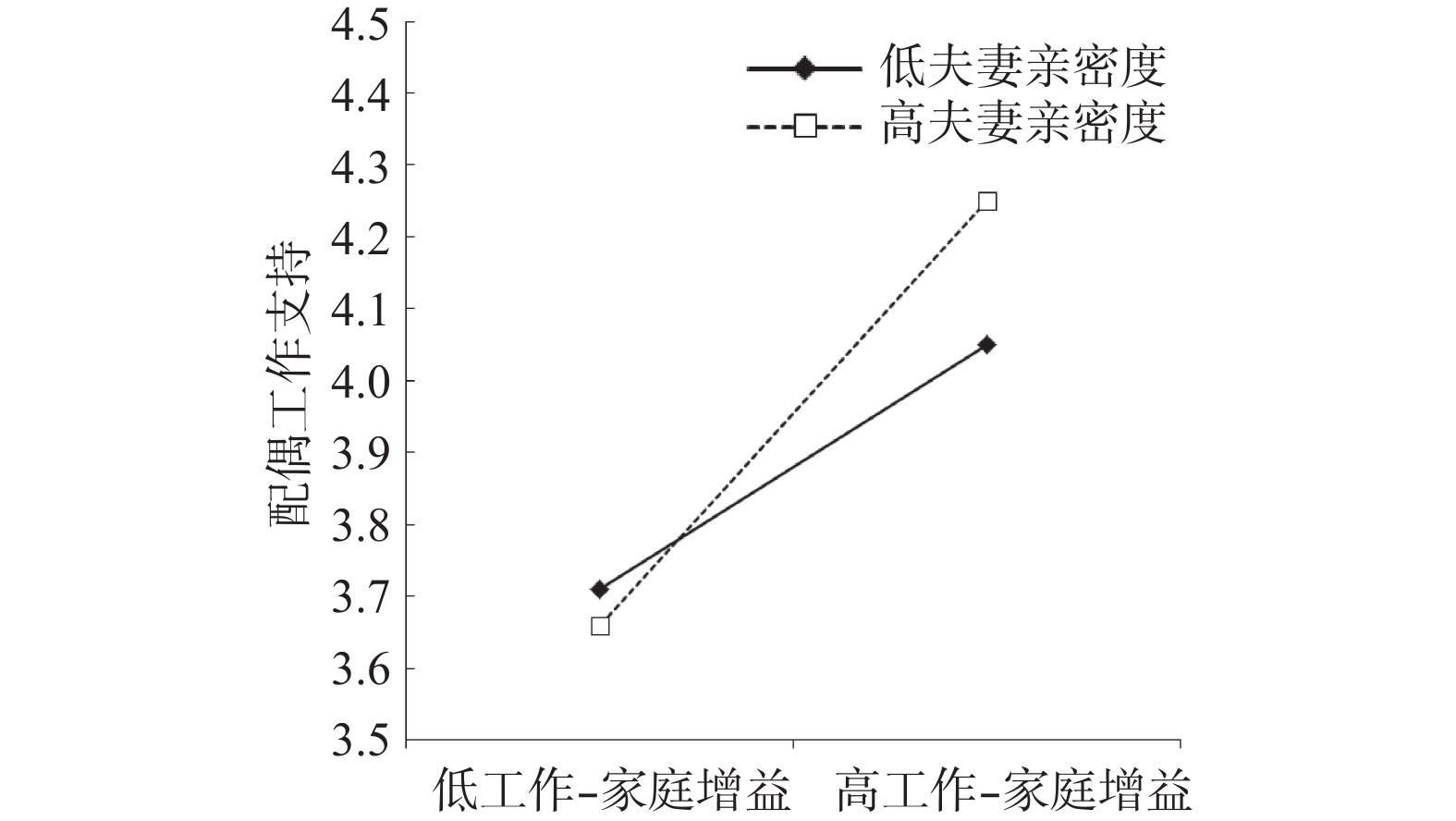

进一步采用简单斜率检验分析夫妻亲密度对WFE与配偶工作支持的调节作用。按夫妻亲密度的平均分加减一个标准差将被试分为高夫妻亲密度组(高于平均数加一个标准差的被试)、低夫妻亲密度组(低于平均数减一个标准差的被试)和中等夫妻亲密度组(介于上述两组之间的被试)。采用分组回归的方式考察WFE与配偶工作支持之间的关系,结果如图 2所示:随着夫妻亲密度的升高,工作−家庭增益对配偶工作支持的预测作用也呈升高的趋势。

|

| 图 2 夫妻亲密度对WFE与配偶工作支持之间关系的调节作用 |

4 讨论

本研究发现,FSSB能通过工作−家庭增益正向预测配偶工作支持,还验证了夫妻亲密度的调节作用。需要注意的是,本研究中工作−家庭增益的中介效应及夫妻亲密度的调节效应分析只适用于男性员工。

4.1 工作−家庭增益的中介作用本研究试图揭示工作−家庭增益是否在FSSB与配偶工作支持的关系中起中介作用。结果表明,工作−家庭增益在FSSB与配偶工作支持的关系中起完全中介作用,这说明了由主管发出的家庭支持型资源能够促进员工的配偶为员工提供更多的工作支持。当主管为员工提供家庭支持(比如积极应对员工调整工作时间的要求)时,根据资源−获取−发展观(Wayne et al., 2007),员工会积极利用这种工作资源,将其所带来的收益应用在家庭领域,比如改善自身在家庭领域的角色表现(如主动分担家务,与配偶愉悦地相处),从而使得工作领域的资源所带来的收益溢出到了家庭领域,也就是产生了工作−家庭增益。这种增益进而还能改善家庭系统的功能(Wayne et al., 2007),即工作资源所带来的收益不仅能够改善员工自身的角色表现,还能提升家庭领域其他成员的角色表现(如配偶为员工提供关怀,提供工作层面的建议),从而改善整个家庭系统的角色表现,这就使得员工在家庭领域获得更多的资源(比如配偶工作支持)。本研究一方面扩充了以往有关FSSB作用效果的相关研究,即FSSB不仅可以作用于员工的工作行为、工作态度、健康和幸福感等个人层面的结果变量(Bagger & Li, 2014; Crain et al., 2014; Matthews et al., 2014; Wang, Walumbwa, Wang, & Aryee, 2013),还可以促进配偶为其提供工作相关的支持。另一方面,本研究还证实了资源−获取−发展观的基本观点,即员工将工作资源应用至家庭领域之后所获得的收益,有助于改进其家庭系统的功能。此研究结果也证实了工作领域的家庭支持型资源(FSSB)可以转化为家庭领域的工作支持型资源(配偶工作支持),这对于员工获得工作和家庭领域的资源,实现工作和家庭的双赢具有重要的意义。这提示,家庭支持型主管行为作为工作场所的主管−员工关系支持,可以转化成为员工在家庭领域的配偶−员工关系支持,促成关系支持间的积极转变与发展,为未来研究组织与配偶对员工影响的关系实质提供了实证基础。

4.2 夫妻亲密度的调节作用研究还发现,工作−家庭增益在FSSB与配偶工作支持之间的中介作用受到夫妻亲密度的调节,相对于夫妻亲密度低的员工,夫妻亲密度高的员工更能够将从工作中获得的积极收益运用到家庭中,进而促进配偶对员工的工作支持。结合有关夫妻亲密度的相关研究,当夫妻亲密度水平较高时,夫妻之间的互动更为频繁、积极、有效,更可能共享信息和资源(Campos et al., 2014)。根据亲密度的人际过程模型,在高夫妻亲密度条件下,当员工产生一定水平的工作−家庭增益后,员工更倾向于主动与配偶共享信息和资源,从而配偶通过资源的共享获得的资源也就更多。同时,配偶在获取员工的信息和资源后,给予员工的反馈也能强化员工向配偶表露更多的信息,与配偶共享更多的资源。根据关系支持的积极发展模型(Feeney & Collins, 2014),个体拥有的资源越多,越可能向他人发出支持行为,因此当夫妻亲密度较高时,配偶更可能向员工提供工作相关的支持。由于配偶可能在工作中面临了较多的工作负荷,消耗了较多的资源。如果没有一定的资源供给,当员工需要配偶的情感性或工具性支持时,配偶自身可能也显得分身乏术。在亲密度较低的夫妻中,即使员工产生了工作−家庭增益(如由于工作资源而使自身角色得到了改善),夫妻间较少的沟通和互动也会抑制资源在夫妻间的传递和共享。因此尽管员工从工作中获得了积极收益,夫妻低亲密度的消极影响会阻碍员工工作−家庭增益对家庭系统的积极作用,使得这一增益过程难以触及配偶,进而无法促使配偶为员工提供更多的工作支持。以上结果不仅说明夫妻间良好的关系质量是员工获得配偶工作支持不可或缺的条件,同时还证实工作−家庭增益对员工家庭领域的积极影响受到夫妻亲密度的影响。这一研究结果不仅拓展了FSSB这一工作领域的支持性资源在家庭领域中得以流动和强化的边界条件,同时证实了关系支持的积极发展模型的基本观点,即支持发出者拥有的资源会对其给予他人支持产生积极影响。

在工作−家庭领域中,几乎没有关注男性员工的研究。此研究以组织为男性员工提供FSSB对配偶工作支持的作用机制为核心展开了探讨,研究结果揭示了男性员工的FSSB对配偶工作支持的内在作用机制,对管理实践具有重要的启示意义。如今男性越来越多地需要在工作和家庭角色之间转换,但是男性作为父亲、养育者以及照料者的这种角色并没有被大多数的组织所接纳,组织仍然期待男性员工不被工作场所以外的责任所妨碍(Harrington et al., 2016)。目前随着双职工家庭的增加,男性面临的工作−家庭冲突加剧(Schwarzer & Gutiérrez-Doña, 2005)。有研究表明,相比女性,组织为男性提供的家庭支持较少,这就使得男性面临的工作−家庭冲突更多(谢菊兰, 马红宇, 唐汉瑛, 申传刚, 2015)。本研究表明,如果组织为男性员工提供家庭支持型主管行为,员工将获得更多的配偶工作支持。具体来说,如果男性在工作中获得的组织家庭支持少,或者组织不支持男性员工的家庭角色,那么男性投入于家庭的精力也相较减少(Matthews et al., 2014)。如果男性忽视家庭投入,其家庭生活相应也会受到不利影响(van Steenbergen, Kluwer, & Karney, 2014),家庭生活的不顺在较大程度上又会反过来影响工作满意度(Carlson, Ferguson, & Kacmar, 2016)。鉴于目前大部分组织忽视了对男性的组织家庭支持、家庭生活对于男性的重要性,众多研究者提倡应为男性提供更多的组织家庭支持(Clark, Rudolph, Zhdanova, Michel, & Baltes, 2017; Harrington et al., 2016; 谢菊兰等, 2015),本研究在此背景下以男性员工为被试,探讨了家庭支持型主管行为对配偶工作支持的作用机制,为组织以及员工提供了一些启示。即,对于组织而言,在制定工作−家庭政策时,应抛开性别角色偏见,关心男性员工的工作和家庭,为员工提供更多的家庭支持型主管行为,这样才能使组织和员工获得最大的益处;对于员工个人而言,应当主动与配偶沟通交流,与配偶建立或维持亲密关系,这样才能有利于其工作和家庭生活。

FSSB可以通过工作−家庭增益来提高配偶对员工的工作支持这一实证结果,为今后组织干预FSSB来提升配偶对员工的工作支持提供了理论支撑。即一方面如果组织想要获得员工家庭领域重要他人的支持,组织应加强理解当代男性的需求,了解职场男性所面临的工作−家庭挑战,提高对男性员工的家庭支持行为(比如为员工日常工作中所遇到的问题提供创造性解决方案、倾听并表达对员工的关心、提供灵活的工作日程安排等),进而使员工将这一收益应用于家庭领域重要他人对其的工作支持中。另一方面,可以通过其它方式来增加男性员工的工作−家庭增益,从而促进配偶工作支持。因此,对于组织而言,可以通过给予男性员工更多工作发展机会来提高员工发展性增益;通过促进良好的同事关系来提升情感性增益(如积极情绪);通过使员工参与中等挑战性的工作来提升资本收益(如成就感、工作意义感)。此外,本研究发现,如果男性员工的夫妻亲密度较低,这会降低工作−家庭增益对提升配偶工作支持的影响。这提示,对于男性员工而言,与配偶主动建立亲密的关系,主动与配偶沟通交流以获得配偶对其工作的理解,可以帮助他们获得更多的配偶工作支持,更好地平衡工作和家庭之间的关系。组织也应注重采取一些策略帮助男性员工提升其与配偶的亲密度,比如赠送电影票,旅游券,举办家庭活动等。

本研究也存在一些不足之处。首先,本研究只关注了配偶对男性员工的工作支持,未来研究还可以探讨FSSB与父母、孩子等对员工的工作支持之间的关系。其次,本研究仅仅探讨FSSB能够通过提升工作−家庭增益来促进配偶对男性员工的工作支持,但是缺乏考察配偶的工作支持究竟会对员工的工作产生什么样的实质性影响。因此未来研究可进一步探讨配偶工作支持对男性员工的工作结果变量(如工作投入、组织承诺)的影响,以更全面地揭示工作领域的家庭支持型资源转化为家庭领域的工作支持型资源后,是否还能进一步转化为工作领域的资源。最后,本研究虽然探讨了FSSB、工作−家庭增益、夫妻亲密度与配偶工作支持之间的关系,但限于横断设计无法做出因果推断,今后还需要追踪设计进一步验证本研究的发现。此外需要特别指出的是,本研究的结论适用于男性员工,对于女性员工来说,本研究的结论是否适用,未来需要进一步的验证。

5 结论家庭支持型主管行为通过工作−家庭增益正向影响配偶工作支持;夫妻亲密度显著调节家庭支持型主管行为通过员工工作−家庭增益对配偶工作支持的影响,夫妻亲密度越高的员工,员工工作−家庭增益对配偶工作支持的正向预测作用越强。

费立鹏, 沈其杰, 郑延平, 赵靖平, 蒋少艾, 王立伟, 汪向东. (1991). " 家庭亲密度和适应性量表”和" 家庭环境量表”的初步评价——正常家庭与精神分裂症家庭成员对照研究. 中国心理卫生杂志, 5(5): 198-203. |

姜海, 马红宇, 谢菊兰, 张淑霞. (2015). 家庭支持型主管行为对员工工作态度的影响: 有调节的中介效应分析. 心理科学, 38(5): 1194-1200. |

姜海, 马红宇, 杨林川, 谢菊兰. (2016). 组织亲家庭支持对生活满意感的影响机制: 基于工作−家庭资源的视角. 心理与行为研究, 14(2): 270-276. DOI:10.3969/j.issn.1672-0628.2016.02.019 |

马红宇, 申传刚, 杨璟, 唐汉瑛, 谢菊兰. (2014). 边界弹性与工作−家庭冲突、增益的关系: 基于人−环境匹配的视角. 心理学报, 46(4): 540-551. |

邱慕梦. (2016). 家庭支持型主管行为对员工工作绩效的影响及其作用机制研究 (硕士学位论文) 华中师范大学, 武汉.

|

谢菊兰, 马红宇, 唐汉瑛, 申传刚. (2015). 性别对工作→家庭冲突的影响机制: 基于社会角色理论的实证分析. 心理科学, 38(1): 191-195. |

谢菊兰, 马红宇, 唐汉瑛, 姜海. (2017). 家庭支持型主管行为与双职工夫妻的婚姻满意感: 一个积极溢出-交叉模型. 心理学报, 49(3): 359-369. |

Allen, T. D. (2001). Family-supportive work environments: The role of organizational perceptions. Journal of Vocational Behavior, 58(3): 414-435. DOI:10.1006/jvbe.2000.1774 |

Andreassi, J. K., & Thompson, C. A. (2008). Work-family culture: Current research and future directions. In K. Korabik, D. S. Lero, & D. L. Whitehead (Eds.), Handbook of work-family integration: Research, theory, and best practices (pp. 331-351). Amsterdam: Academic Press.

|

Azizpoor, P., & Safarzadeh, S. (2016). The relationship between spousal intimacy, perceived equity and marital quality in married employees. Asian Social Science, 12(9): 202-209. DOI:10.5539/ass.v12n9p202 |

Bagger, J., & Li, A. (2014). How does supervisory family support influence employees’ attitudes and behaviors? A social exchange perspective. Journal of Management, 40(4): 1123-1150. DOI:10.1177/0149206311413922 |

Bowen, M. (1974). Alcoholism as viewed through family systems theory and family psychotherapy. Annals of the New York Academy of Sciences, 233(1): 115-122. |

Boyar, S. L., Campbell, N. S., Mosley, D. C., Jr., & Carson, C. M. (2014). Development of a work/family social support measure. Journal of Managerial Psychology, 29(7): 901-920. DOI:10.1108/JMP-06-2012-0189 |

Byron, K. (2005). A meta-analytic review of work-family conflict and its antecedents. Journal of Vocational Behavior, 67(2): 169-198. DOI:10.1016/j.jvb.2004.08.009 |

Campos, B., Ullman, J. B., Aguilera, A., & Dunkel Schetter, C. (2014). Familism and psychological health: The intervening role of closeness and social support. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 20(2): 191-201. DOI:10.1037/a0034094 |

Carlson, D. S., Ferguson, M., & Kacmar, K. M. (2016). Boundary management tactics: An examination of the alignment with preferences in the work and family domains. Journal of Behavioral and Applied Management, 16(2): 51-70. |

Chen, Z., Powell, G. N., & Cui, W. T. (2014). Dynamics of the relationships among work and family resource gain and loss, enrichment, and conflict over time. Journal of Vocational Behavior, 84(3): 293-302. DOI:10.1016/j.jvb.2014.02.006 |

Clark, M. A., Rudolph, C. W., Zhdanova, L., Michel, J. S., & Baltes, B. B. (2017). Organizational support factors and work-family outcomes: Exploring gender differences. Journal of Family Issues, 38(11): 1520-1545. DOI:10.1177/0192513X15585809 |

Crain, T. L., Hammer, L. B., Bodner, T., Kossek, E. E., Moen, P., Lilienthal, R., & Buxton, O. M. (2014). Work-family conflict, family-supportive supervisor behaviors (FSSB), and sleep outcomes. Journal of Occupational Health Psychology, 19(2): 155-167. DOI:10.1037/a0036010 |

Feeney, B. C., & Collins, N. L. (2014). A new look at social support: A theoretical perspective on thriving through relationships. Personality and Social Psychology Review, 19(2): 113-147. |

Ferguson, M., Carlson, D., & Kacmar, K. M. (2015). Flexing work boundaries: The spillover and crossover of workplace support. Personnel Psychology, 68(3): 581-614. DOI:10.1111/peps.12084 |

Greenhaus, J. H., & Powell, G. N. (2006). When work and family are allies: A theory of work-family enrichment. Academy of Management Review, 31: 72-92. DOI:10.5465/amr.2006.19379625 |

Greenhaus, J. H., Ziegert, J. C., & Allen, T. D. (2012). When family-supportive supervision matters: Relations between multiple sources of support and work-family balance. Journal of Vocational Behavior, 80(2): 266-275. DOI:10.1016/j.jvb.2011.10.008 |

Hammer, L. B., Kossek, E. E., Anger, W. K., Bodner, T., & Zimmerman, K. L. (2011). Clarifying work-family intervention processes: The roles of work-family conflict and family-supportive supervisor behaviors. Journal of Applied Psychology, 96(1): 134-150. DOI:10.1037/a0020927 |

Hammer, L. B., Kossek, E. E., Bodner, T., & Crain, T. (2013). Measurement development and validation of the family supportive supervisor behavior short-form (FSSB-SF). Journal of Occupational Health Psychology, 18(3): 285-296. DOI:10.1037/a0032612 |

Hammer, L. B., Kossek, E. E., Yragui, N. L., Bodner, T. E., & Hanson, G. C. (2009). Development and validation of a multidimensional measure of family supportive supervisor behaviors (FSSB). Journal of Management, 35(4): 837-856. DOI:10.1177/0149206308328510 |

Harrington, B., Humberd, B. K., & van Deusen, F. (2016). Work-family issues for men. In T. D. Allen & L. T. Eby (Eds.), The oxford handbook of work and family (pp. 441–454). Oxford: Oxford University Press.

|

Kossek, E. E. (2005). Workplace policies and practices to support work and families. In S. M. Bianchi, L. M., Casper, & R. B. King (Eds.), Work, family, health, and well-being (pp. 95-114). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

|

Kramer, A., & Chung, W. (2015). Work demands, family demands, and bmi in dual-earners families: A 16-year longitudinal study. Journal of Applied Psychology, 100(5): 1632-1640. DOI:10.1037/a0038634 |

Laurenceau, J. P., Barrett, L. F., & Rovine, M. J. (2005). The interpersonal process model of intimacy in marriage: A daily-diary and multilevel modeling approach. Journal of Family Psychology, 19(2): 314-323. DOI:10.1037/0893-3200.19.2.314 |

Matthews, R. A., Mills, M. J., Trout, R. C., & English, L. (2014). Family-supportive supervisor behaviors, work engagement, and subjective well-being: A contextually dependent mediated process. Journal of Occupational Health Psychology, 19(2): 168-181. DOI:10.1037/a0036012 |

Odle-Dusseau, H. N., Britt, T. W., & Greene-Shortridge, T. M. (2012). Organizational work-family resources as predictors of job performance and attitudes: The process of work-family conflict and enrichment. Journal of Occupational Health Psychology, 17(1): 28-40. DOI:10.1037/a0026428 |

Park, Y. A., & Haun, V. C. (2017). Dual-earner couples’ weekend recovery support, state of recovery, and work engagement: Work-linked relationship as a moderator. Journal of Occupational Health Psychology, 22(4): 455-466. DOI:10.1037/ocp0000045 |

Pew Research Center. (2013). Modern parenthood. Retrieved from http://www.pewsocialtrends.org/2013/03/14/modern-parenthood-roles-of-moms-and-dads-converge-as-they-balance-work-and-family/

|

Pittman, J. F., & Orthner, D. K. (1988). Predictors of spousal support for the work commitments of husbands. Journal of Marriage & Family, 50(2): 335-348. |

Schwarzer, R., & Gutiérrez-Doña, B. (2005). More spousal support for men than for women: A comparison of sources and types of support. Sex Roles, 52(7-8): 523-532. DOI:10.1007/s11199-005-3718-6 |

van Steenbergen, E. F., Kluwer, E. S., & Karney, B. R. (2014). Work-family enrichment, work-family conflict, and marital satisfaction: A dyadic analysis. Journal of Occupational Health Psychology, 19(2): 182-194. DOI:10.1037/a0036011 |

Wang, P., Walumbwa, F. O., Wang, H., & Aryee, S. (2013). Unraveling the relationship between family-supportive supervisor and employee performance. Group & Organization Management, 38(2): 258-287. |

Wayne, J. H., Casper, W. J., Matthews, R. A., & Allen, T. D. (2013). Family-supportive organization perceptions and organizational commitment: The mediating role of work-family conflict and enrichment and partner attitudes. Journal of Applied Psychology, 98(4): 606-622. DOI:10.1037/a0032491 |

Wayne, J. H., Grzywacz, J. G., Carlson, D. S., & Kacmar, K. M. (2007). Work-family facilitation: A theoretical explanation and model of primary antecedents and consequences. Human Resource Management Review, 17: 63-76. DOI:10.1016/j.hrmr.2007.01.002 |

Wayne, J. H., Musisca, N., & Fleeson, W. (2004). Considering the role of personality in the work-family experience: Relationships of the big five to work-family conflict and facilitation. Journal of Vocational Behavior, 64(1): 108-130. DOI:10.1016/S0001-8791(03)00035-6 |

Wayne, J. H., Randel, A. E., & Stevens, J. (2006). The role of identity and work-family support in work-family enrichment and its work-related consequences. Journal of Vocational Behavior, 69(3): 445-461. DOI:10.1016/j.jvb.2006.07.002 |

Zeytinoglu, I. U., Cooke, G. B., & Mann, S. L. (2010). Employer offered family support programs, gender, and voluntary and involuntary parttime work. Relations Industrielles, 65: 177-195. DOI:10.7202/044298ar |

2. School of Business, Central South University, Changsha 410083

2019, Vol. 17

2019, Vol. 17