| 完美主义高标准对大学生拖延行为的影响:链式中介效应分析 |

拖延在大学生中普遍存在,甚至有部分大学生存在长期的障碍性拖延(Rabin, Fogel, & Nutter-Upham, 2011; Knaus, 2000)。他们会自嘲地称自己为“拖延症患者”,甚至“拖延癌患者”,他们急迫地想改变自己的拖延现状,但是常常在抗拖延实践中陷入困境(Stead, Shanahan, & Neufeld, 2010;Steel, 2007; Rice, Richardson, & Clark, 2012)。拖延是指个体虽然预见到该行为会带来不利后果,但是仍然自愿推迟或者延期必须要完成的目标的一种行为倾向和特点,它具有自愿、回避和非理性的特征(Steel, 2007)。大量研究表明,拖延不仅会降低大学生的学习、生活效率(Klingsieck, 2013),而且会使其承受较大压力,体验焦虑不安、内疚自责和疲惫不堪等负面情绪,甚至会在负面情绪和拖延之间形成恶性循环,损害心理健康(Rabin et al., 2011),因此拖延行为引起研究者的广泛重视(林琳, 2013)。

完美主义高标准是拖延行为研究领域关注的重要因素(刘宇, 潘运, 2014; 陈陈, 燕婷,林崇德, 2013)。完美主义高标准是指人们为自己或他人设定不切实际的“高标准”,或接受别人为自己设定的类似标准,完美主义高标准包括自我取向、他人取向和社会规定三种类型(Hewitt & Flett, 1991)。自我取向的完美主义者常常为自己设定很高的行为标准,并对自己进行苛刻的评价;他人取向的完美主义者常常为他人设定不切实际的标准,期望他人完美;社会规定的完美主义者倾向于接受别人为自己设定的不切实际的标准,并作为评价自己行为的准则(Hewitt & Flett, 1991; Hewitt et al., 2003)。很多研究认为完美主义高标准能够预测并影响拖延行为(van Eerde, 2003; Walsh & Ugumba-Agwunobi, 2002),然而拖延者在抗拖延实践中,常常困惑地发现单纯地降低完美主义标准并不能让减少其拖延行为。因此,本研究将探讨完美主义高标准对拖延行为的影响及其内在作用机制。

以往关于完美主义高标准与拖延行为关系的研究结果存在争议。很多研究认为完美主义高标准与个体的拖延行为呈正相关(van Eerde, 2003; Walsh & Ugumba-Agwunobi, 2002),但也有研究发现三种类型的完美主义高标准的作用方式不同,拖延与自我导向的完美主义呈负相关(Seo, 2008),与社会决定的完美主义呈正相关(Flett, Blankstein, Hewitt, & Koledin, 1992)。相关研究发现,完美主义者倾向于对自己和他人有很高的期望并设定非现实性的标准,这种高标准的要求使得其在执行任务时担心自己无法达成,而推迟行为(Frost, Marten, Lahart, & Rosenblate, 1990);而且,完美主义者会根据产出和成就来评价自身的价值,同时他们会感受到来自重要他人的期望和社会卓越标准的压力,这使得他们在完成任务时担心他人失望或自己受责罚而产生拖延(Burns, 1980; Burns, Dittmann, Nguyen, & Mitchelson, 2000)。因此,本研究假设完美主义高标准与大学生拖延行为呈显著正相关(H1)。

完美主义高标准如何影响拖延行为?以往研究虽然从应对方式(刘桂荣, 逯春, 2018)、时间管理(苗灵童等, 2018)等外在行为视角进行了探讨,但是关于核心自我评价和完美主义适应性这两个内在心理因素作用的研究较少。因此,本研究对核心自我评价、完美主义适应性在完美主义高标准和拖延行为之间的中介作用进行探讨。核心自我评价是个体对自我价值所持有的最基本的评价和结论,包括自尊、控制源、一般自我效能和神经质四个方面(Judge, van Vianen, & De Pater, 2004)。个体对自我的完美主义高标准会使得个体达成标准的可能性降低,完成他人和社会期待的可能性降低,因此使得个体的自我满意度减少(Frost et al., 1990; Rice & Ashby, 2007; Slaney, Rice, Mobley, Trippi, & Ashby, 2001; 张萌, 陈英和, 2013),导致其自我评价的降低。此外,核心自我评价是影响个体情绪情感和趋避行为反应的核心要素,对个体的相关学业行为(如学业倦怠、学业自我管理、学业情绪)作用显著(Judge et al., 2004)。对自我持积极评价的个体,他们的自我效能感较高,对自身的问题解决能力自信,对任务较少采用回避性策略;而对自我持消极评价的个体,他们的自我效能感较低,因此对任务较多采用回避性策略(Steel, 2007)。以往关于自尊影响的研究也发现自尊在完美主义与拖延行为之间起中介作用(陈陈, 燕婷, 林崇德, 2013; Locicero & Ashby, 2000; 苗灵童等, 2018),而自尊又是组成核心自我评价的重要因素。因此本研究假设,核心自我评价是完美主义高标准作用于拖延行为的中介(H2)。

完美主义适应性是使得完美主义者在情绪和认知行为方面适应或者不适应的心理特征。这一概念是由Hamachek(1978)首次提出的,他根据适应性将完美主义区分为积极完美主义和消极神经症性的完美主义,前者是一种积极的人格特征,而后者则可能引起人们产生情绪和行为的不适应。适应性完美主义者的行为由追求成功的动机驱动,达到标准时对自己的良好表现产生满意感;而非适应性完美主义者的行为是由害怕失败的动机趋动,无论达成标准与否都会重新设定更高标准而无法对自己产生满意感(Fedewa, Burns, & Gomez, 2005)。研究发现适应性完美主义负向预测拖延,而非适应性完美主义正向预测拖延(Frost et al., 1990; 苗灵童等, 2018; Slaney et al., 2001; 张萌, 陈英和, 2013)。还有研究发现完美主义在整体上与拖延行为不存在显著相关,但非适应性完美主义的犹豫迟疑和害怕失败维度与拖延行为呈显著正相关,即过高的完美主义标准使得个体害怕失败、害怕受到他人消极评价,而选择回避造成了拖延(刘宇, 潘运, 2014)。同时,对于消极完美主义者的研究发现其完美主义高标准特征通过情绪和不合理的认知方式对拖延行为起作用(Frost et al., 1990; 张萌, 陈英和, 2013),而情绪和不合理的认知方式是完美主义适应性维度的主要内容,即完美主义高标准对拖延的作用可能受到完美主义适应性的调节。此外,核心自我评价也会受到完美主义适应性的影响。完美主义适应性不良会降低个体的自我效能感和自尊(张秀阁等, 2008),而自我效能感和自尊是核心自我评价的重要成分(连帅磊, 姚良爽, 孙晓军, 周宗奎, 2018),因此,完美主义适应性不良可能会对个体的核心自我评价产生消极影响。而另一方面,以往研究发现核心自我评价在其他变量(如,网络成瘾)与拖延行为的关系中起中介作用。因此,本研究假设“完美主义适应性→核心自我评价”是完美高标准作用于拖延行为的另一条重要途径(H3)。

综上所述,本研究拟探讨完美主义高标准对大学生拖延行为的影响及内在作用机制,重点考察完美主义适应性和核心自我评价在二者关系中的链式中介作用。

2 研究方法 2.1 被试采用方便取样的方法,通过问卷星对在校大学生进行问卷在线调查,回收有效问卷1019份。其中,男生291人,占比28.56%,女生728人,占比71.44%。大一619人,大二184人,大三95人,大四121人,分别占比60.75%、18.06%、9.32%、11.87%。文科生385人,占比37.78%,理科生634人,占比62.22%。被试年龄处于18岁到24岁之间,平均年龄为19.53岁。

2.2 研究工具 2.2.1 拖延行为问卷采用陈小莉、戴晓阳和董琴(2008)修订的Aitken拖延问卷。该问卷是用于评估大学生长期持续拖延行为的自评量表。该问卷共包括19个条目,采用5点计分,得分越高说明个体的拖延情况越严重。该问卷在修订时的α系数为0.80,与实际学业拖延行为的相关系数为0.73(p<0.01),说明该问卷具有较好的信度和实证效度。本研究中该问卷的α系数为0.86。

2.2.2 完美主义问卷采用王君和戴晓阳(2010)编制的多维完美主义问卷。该问卷借鉴了Hewitt提出的完美主义的“高标准”特征和Hamachek提出的正常完美主义与神经症完美主义的观点,该问卷包括了完美主义高标准和完美主义适应性两个分量表,共包括29个项目,采用5点计分。完美主义高标准分量表是用于判断个体是否具有完美主义高标准心理特征及其程度的指标,包括自我完美主义维度、他人完美主义维度和社会完美主义维度,分值越高标准越苛刻;完美主义适应性分量表是用于判断个体是否存在适应不良的社会功能的完美主义心理特征指标,包括情绪维度和认知行为维度,分值越高越不适应。该问卷在修订时高标准和适应性分量表的α系数分别为0.74和0.78,普通人群与抑郁症、强迫症和社交恐怖病人比较显示,他们在两个分量表的得分上均存在显著差异,说明该问卷具有较好的信度和实证效度。本研究中该问卷高标准和适应性分量表的α系数分别为0.80和0.86。

2.2.3 核心自我评价量表采用Judge等人编制,杜建政、张翔和赵燕(2012)修订的核心自我评价量表。该量表有10个项目,采用5点计分,得分越高表示核心自我评价越高。该量表在修订时的α系数为0.83,核心自我评价与生活满意度的相关为0.48,同时该量表单因素结构模型的拟合指数达到了可接受的标准χ2/df、GFI、CFI、NFI、IFI、TLI、RMSEA分别为2.20、0.94、0.91、0.86、0.92、0.90、0.07,说明该量表具有较好的信度和效度。本研究中该量表的α系数为0.84。

3 结果分析 3.1 共同方法偏差检验采用探索性因素分析法检验本研究的共同方法偏差,结果显示,第一个因素解释了总变异的20.6%,小于40%,可以认为研究不存在严重的共同方法偏差(周浩, 龙立荣, 2004)。为了减弱共线性问题造成的影响,本研究将完美主义高标准分量表、完美主义适应性量表、核心自我评价量表、拖延行为量表及其各维度进行中心化处理。

3.2 各变量的相关分析经检验,拖延行为、核心自我评价、完美主义高标准和完美主义适应性在性别和年级上均不存在显著差异。拖延行为、核心自我评价和完美主义高标准、完美主义适应性及其各维度的相关分析,结果见表1。可见,拖延行为与核心自我评价呈显著负相关,与完美主义高标准、完美主义适应性呈显著正相关;核心自我评价与完美主义高标准、完美主义适应性呈显著负相关。

| 表 1 拖延行为、核心自我评价和完美主义高标准、完美主义适应性及其各维度的相关分析 |

3.3 核心自我评价在完美主义高标准和拖延行为之间的中介作用

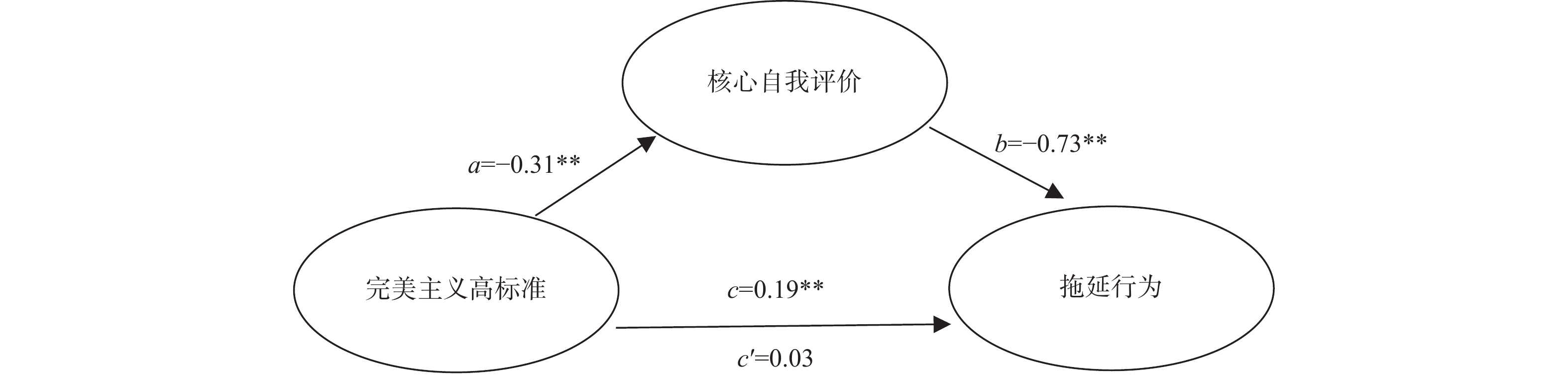

在控制性别和年级的条件下,采用SPSS的process插件检验核心自我评价在完美主义高标准和拖延行为之间的中介作用,结果发现,核心自我评价在完美主义高标准和拖延行为之间起完全中介作用,见图1。

|

| 注:a表示完美主义高标准对中介变量的回归系数,b表示中介变量对拖延行为的回归系统,c表示未加入中介变量时完美主义高标准对拖延行为的回归系数,c'表示加入中介变量以后,完美主义高标准对拖延行为的回归系数。 图 1 核心自我评价在完美主义高标准和拖延行为之间的中介作用 |

3.4 核心自我评价在完美主义适应性和拖延行为之间的中介作用

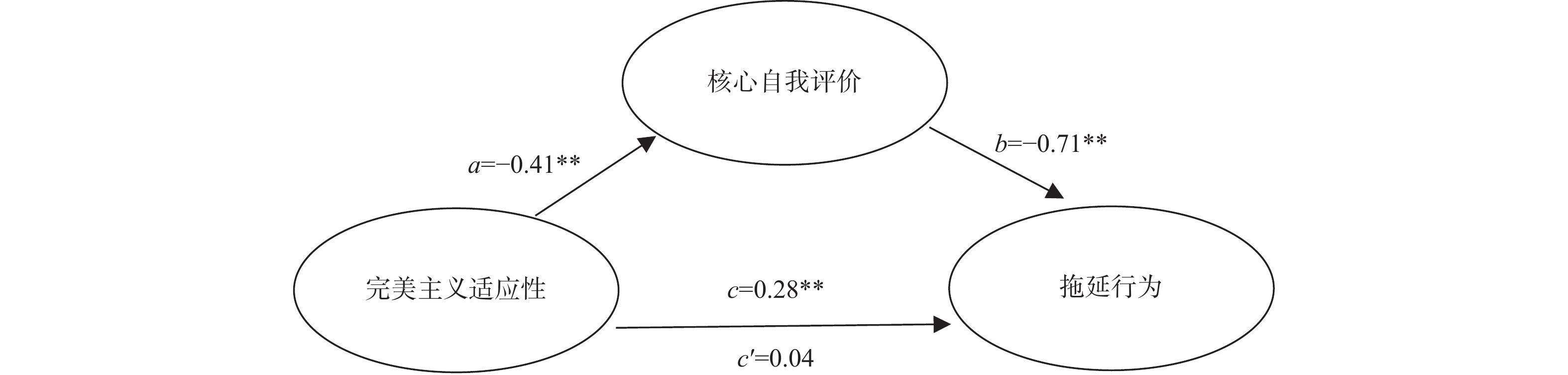

在控制性别和年级的条件下,采用SPSS22.0的process插件检验核心自我评价在完美主义适应性和拖延行为之间的中介作用,结果发现,核心自我评价在完美主义适应性和拖延行为之间起完全中介作用,见图2。

|

| 图 2 核心自我评价在完美主义适应性和拖延行为之间的中介作用 |

3.5 核心自我评价和完美主义适应性在完美主义高标准和拖延行为之间的链式中介作用

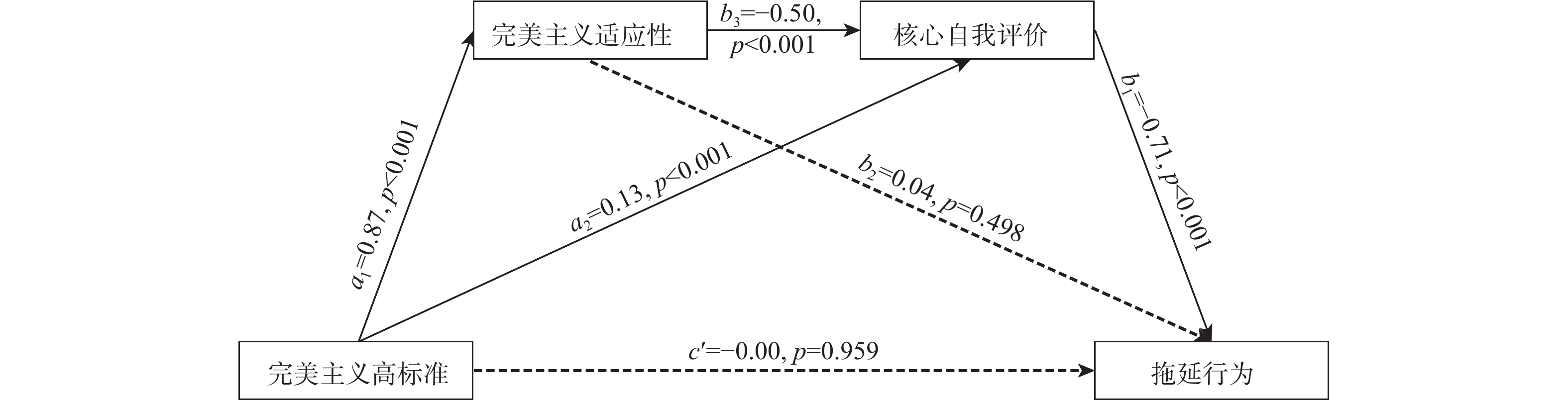

在控制性别和年级的条件下,以完美主义适应性和核心自我评价为中介变量,建立中介模型,使用process插件,采用bootstrap进行链式中介分析。结果显示,完美主义适应性和核心自我评价在完美主义高标准和拖延行为之间起链式中介作用,见图3,中介分析效应量见表2。可见,完美主义适应性和核心自我评价的中介效应是通过以下两条路径实现的:一是“完美主义高标准→核心自我评价→拖延行为”;二是“完美主义高标准→完美主义适应性→核心自我评价→拖延行为”,效应量分别为–0.09和0.31。

|

| 图 3 核心自我评价和完美主义适应性在完美主义高标准和拖延行为之间的链式中介作用 |

| 表 2 中介分析各效应量 |

4 讨论

相关分析结果表明,完美主义高标准与完美主义适应性呈正相关(完美主义适应性分数越高说明适应性越差),与核心自我评价呈负相关,与拖延行为呈正相关,这一结果说明过高的完美主义标准对于个体的完美主义适应、核心自我评价和拖延行为都有消极作用,这与以往的研究结果一致(van Eerde, 2003; Walsh & Ugumba-Agwunobi, 2002)。进一步的中介效应分析发现,完美主义适应性和核心自我评价在完美主义高标准对拖延行为的影响中起中介作用,中介作用通过两条路径产生:核心自我评价的完全中介作用以及“完美主义适应性→核心自我评价”的链式中介作用。

研究结果表明,完美主义高标准对大学生拖延行为没有直接的预测作用,完美主义适应性对大学生的拖延行为也没有直接的预测作用,而两者都是通过核心自我评价起作用。该结果与以往关于消极完美主义的研究结果一致,即完美高标准对于拖延行为的作用不是绝对的,消极完美主义和积极完美主义在拖延行为中所起的作用不同(Frost et al., 1990; Slaney et al., 2001; 张萌, 陈英和, 2013)。消极完美主义个体具有神经质的特征,其过高的完美标准及情绪性特征使得个体害怕失败、害怕受到他人消极评价而造成了拖延(刘宇, 潘运, 2014; Steel, 2007)。这一结果说明了完美主义高标准本身对于拖延行为并不直接产生显著的积极作用或消极作用,持有完美主义高标准的个体对自己和他人有过高的、超于现实水平的要求,又过于重视重要他人和社会的评价,这会影响到对其核心自我的评价,如果个体的核心自我评价较低就会对达成标准没有信心,因而会由于担心完不成标准带来的负面结果而避免行动,提高其拖延的可能性。本研究的结论有助于更好地解释完美主义高标准的作用:完美主义高标准本身并没有好坏之分,而在追求达成标准的过程中所带来的核心自我评价的变化才是其起作用的关键因素。

此外,本研究还发现“完美主义适应性→核心自我评价”构成的链式中介也是完美主义高标准影响大学生拖延行为的重要途径。这一链式中介与连帅磊等人(2018)在被动性网络使用与初中生抑郁关系研究中发现的“冗思→核心自我评价”的链式中介有相似之处,他们发现冗思容易引起个体对自我的批判,降低个体对外界的自我效能和控制感,进而导致核心自我评价降低。而已有研究发现完美主义适应性不良也会降低个体的自我效能和自尊(陈陈等, 2013; 田芊, 邓士昌, 2011),而自我效能和自尊是核心自我评价的重要成分,因此完美主义适应性也会导致核心自我评价降低。根据情绪的拓展建构理论,消极情绪会阻碍个体进行积极的自我建构,而导致个体核心自我评价的降低(连帅磊等, 2018)。完美主义适应性不良的个体当面对过高的成就标准要求时,对达成目标的失败有过分的恐惧情绪,并对可能产生的失败行为有较强的回避,而回避行为又使得其没有足够的时间高水平地完成目标,进而导致他们会对自己进行过度的批评(Rabin et al., 2011),在这个负面循环中,个体的核心自我评价会降低,而核心自我评价的降低会使得个体拖延行为更为严重(陈陈等, 2013; 苗灵童等, 2018; Steel, 2007)。因此,完美主义适应性和核心自我评价在完美主义高标准和拖延行为之间的链式中介作用回答了完美主义高标准是如何通过中介因素的单独作用和共同作用影响大学生的拖延行为的,深入揭示了完美主义高标准影响拖延行为的内部作用机制。

研究结果对于引导大学生的抗拖延实践具有一定的启示。大学生在抗拖实践中要降低其完美主义标准,对自我和他人都设置现实的、可达成的标准,并合理看待他人的评价和期待,这样才有可能顺利地完成学习和生活中的任务。而且,仅仅靠降低完美主义标准并不能完全解决拖延问题,更重要的是要改善自身的完美主义适应性状态和对于核心自我的评价,以降低自身的消极完美主义倾向,提升积极完美主义倾向,从而减少拖延行为。最后,特别重要的是在这些拖延实践中要关注个体自身的核心自我评价水平有没有提升,这才是拖延实践起作用的关键所在。

本研究存在一个局限,研究采用自陈量表评估学业拖延问题,难以考察真实情境下的拖延行为。可能存在着被试在行为上拖延水平不高,但由于其自身要求过高而在主观上对拖延水平评价较为严格的情况。如果未来研究能够设置合适的任务测量真实情境下的拖延行为本身,会有更高的生态效度。

5 结论(1)完美主义高标准和拖延行为呈正相关。

(2)完美主义高标准可以通过两种间接效应影响大学生的拖延行为,即核心自我评价的完全中介作用以及完美主义适应性与核心自我评价的链式中介作用。

陈陈, 燕婷, 林崇德. (2013). 大学生完美主义、自尊与学业拖延的关系. 心理发展与教育, 29(4): 368-377. |

陈小莉, 戴晓阳, 董琴. (2013). Aitken拖延问卷在大学生中的应用研究. 中国临床心理学杂志, 16(1): 22-23, 76. |

杜建政, 张翔, 赵燕. (2013). 核心自我评价的结构验证及其量表修订. 心理研究, 5(3): 54-60. |

连帅磊, 姚良爽, 孙晓军, 周宗奎. (2013). 被动性社交网站使用与初中生抑郁的关系: 链式中介效应分析. 心理科学, 41(4): 876-882. |

林琳. (2013). 拖延行为的干预: 计划行为理论和实施意向的影响. 心理学报, 49(7): 953-965. |

刘桂荣, 逯春. (2013). 完美主义对大学生学业拖延的影响: 应对方式的中介作用. 青少年学刊, 6: 31-35. DOI:10.3969/j.issn.1673-8950.2013.06.008 |

刘宇, 潘运. (2013). 大学生消极完美主义与拖延的关系研究. 贵州师范大学学报(自然科学版), 32(3): 34-38. |

苗灵童, 杨梦圆, 赵凯莉, 雷雪, 刘燊, 张林. (2013). 完美主义对大学生学业拖延的影响: 有调节的中介效应. 应用心理学, 24(3): 252-260. |

田芊, 邓士昌. (2013). 积极完美主义对拖延行为的影响: 自我效能感的中介作用. 中国临床心理学杂志, 19(2): 221-224. |

王君, 戴晓阳. (2010). 多维完美主义问卷(MPS). 见 戴晓阳(编), 常用心理评估量表手册 (pp. 162–167). 北京: 人民军医出版社.

|

张萌, 陈英和. (2013). 父母教养方式与拖延: 完美主义的中介作用. 心理与行为研究, 11(2): 245-250. DOI:10.3969/j.issn.1672-0628.2013.02.018 |

张秀阁, 杨丽, 梁宝勇, 王锃, 邵秀巧. (2013). 以自尊为中介因素的完美主义与抑郁的关系研究. 心理与行为研究, 6(3): 217-222. |

周浩, 龙立荣. (2013). 共同方法偏差的统计检验与控制方法. 心理科学进展, 12(6): 942-950. |

Burns, D. D. (1980). The perfectionist’s script for self-defeat. Psychology Today, 14(6): 34-51. |

Burns, L. R., Dittmann, K., Nguyen, N. L., & Mitchelson, J. K. (2000). Academic procrastination, perfectionism, and control: Associations with vigilant and avoidant coping. Journal of Social Behavior & Personality, 15(5): 35-46. |

Fedewa, B. A., Burns, L. R., & Gomez, A. A. (2005). Positive and negative perfectionism and the shame/guilt distinction: Adaptive and maladaptive characteristics. Personality and Individual Differences, 38(7): 1609-1619. DOI:10.1016/j.paid.2004.09.026 |

Flett, G. L., Blankstein, K. R., Hewitt, P. L., & Koledin, S. (1992). Components of perfectionism and procrastination in college students. Social Behavior and Personality, 20(2): 85-94. DOI:10.2224/sbp.1992.20.2.85 |

Frost, R. O., Marten, P. A., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14(5): 449-468. DOI:10.1007/BF01172967 |

Hamachek, D. E. (1978). Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism. Psychology: A Journal of Human Behavior, 15(1): 27-33. |

Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (1991). Perfectionism in the self and social contexts: Conceptualization, assessment and association with psychopathology. Journal of Personality and Social Psychology, 60(3): 456-470. DOI:10.1037/0022-3514.60.3.456 |

Hewitt, P. L., Flett, G. L., Sherry, S. B., Habke, M., Parkin, M., Lam, R. W., ... & Stein, M. B. (2003). The interpersonal expression of perfection: Perfectionistic self-presentation and psychological distress. Journal of Personality and Social Psychology, 84(6): 1303-1325. DOI:10.1037/0022-3514.84.6.1303 |

Judge, T. A., van Vianen, A. E. M., & De Pater, I. E. (2004). Emotional stability, core self-evaluations, and job outcomes: A review of the evidence and an agenda for future research. Human Performance, 17(3): 325-346. DOI:10.1207/s15327043hup1703_4 |

Klingsieck, K. B. (2013). Procrastination in different life-domains: Is procrastination domain specific?. Current Psychology, 32(2): 175-185. DOI:10.1007/s12144-013-9171-8 |

Knaus, W. J. (2000). Procrastination, blame, and change. Journal of Social Behavior and Personality, 15(5): 153-166. |

Locicero, K. A., & Ashby, J. S. (2000). Multidimensional perfectionism and self-reported self-efficacy in college students. Journal of College Student Psychotherapy, 15(2): 47-56. DOI:10.1300/J035v15n02_06 |

Rabin, L. A., Fogel, J., & Nutter-Upham, K. E. (2011). Academic procrastination in college students: The role of self-reported executive function. Journal of Clinical & Experimental Neuropsychology, 25(3): 344-357. |

Rice, K. G., & Ashby, J. S. (2007). An efficient method for classifying perfectionists. Journal of Counseling Psychology, 54(1): 72-85. DOI:10.1037/0022-0167.54.1.72 |

Rice, K. G., Richardson, C. M. E., & Clark, D. (2012). Perfectionism, procrastination, and psychological distress. Journal of Counseling Psychology, 59(2): 288-302. DOI:10.1037/a0026643 |

Seo, E. H. (2008). Self-efficacy as a mediator in the relationship between self-oriented perfectionism and academic procrastination. Social Behavior and Personality, 36(6): 753-764. DOI:10.2224/sbp.2008.36.6.753 |

Slaney, R. B., Rice, K. G., Mobley, M., Trippi, J., & Ashby, J. S. (2001). The revised almost perfect scale. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 34(3): 130-145. DOI:10.1080/07481756.2002.12069030 |

Stead, R., Shanahan, M. J., & Neufeld, R. W. J. (2010). " I’ll go to therapy, eventually”: Procrastination, stress and mental health. Personality and Individual Differences, 49(3): 175-180. DOI:10.1016/j.paid.2010.03.028 |

Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1): 65-94. DOI:10.1037/0033-2909.133.1.65 |

van Eerde, W. (2003). A meta-analytically derived nomological network of procrastination. Personality and Individual Differences, 35(6): 1401-1418. DOI:10.1016/S0191-8869(02)00358-6 |

Walsh, J. J., & Ugumba-Agwunobi, G. (2002). Individual differences in statistics anxiety: The roles of perfectionism, procrastination and trait anxiety. Personality and Individual Differences, 33(2): 239-251. DOI:10.1016/S0191-8869(01)00148-9 |

2019, Vol. 17

2019, Vol. 17