| 汉语发展性阅读障碍儿童的快速命名缺陷 |

发展性阅读障碍(developmental dyslexia, DD)指不存在明显的脑损伤、神经及器质性损伤,智力水平正常且受教育机会均等,却表现出字词识别的准确率低和流畅性差、拼写及解码能力低的一种学习障碍(Lyon, Shaywitz, &Shaywitz, 2003)。DD儿童在英语为母语的群体中所占比例为5%~17%(Shaywitz, 1998);在汉语为母语的群体中,所占比例为5%左右(谭珂, 马杰, 连坤予, 郭志英, 白学军, 2018; 张承芬, 张景焕, 殷荣升, 周静, 常淑敏, 1996)。在英语和汉语的研究中,许多研究者都认为快速命名(rapid automatized naming, RAN)缺陷是DD读者的核心缺陷之一(Norton & Wolf, 2012; Wolf & Bowers, 1999; 谭珂等, 2018)。

RAN任务是要求被试对一系列重复呈现的熟悉项目(如字母、数字、颜色和常见物体等)快速地进行命名的一种计时任务(Denckla & Rudel, 1974; Norton & Wolf, 2012)。快速命名缺陷是指DD读者在快速命名任务中,对项目的命名时间显著长于正常同龄人的现象。RAN任务根据项目呈现方式分为单项RAN和系列RAN。单项RAN指每次仅呈现一个目标项,被试在完成命名后再呈现下一项的RAN任务;在系列RAN中,通常同时向被试呈现10×5共50个目标项,要求被试按照从左到右、从上到下的顺序尽快命名。已有研究表明,DD读者在系列RAN任务中会表现出更显著的命名速度缓慢(Jones, Branigan, & Kelly, 2009; Silva et al., 2016; Yan, Pan, Laubrock, Kliegl, & Shu, 2013)。

在阅读中,视觉中央凹(fovea)是指注视点为中心0~2°的区域,视觉副中央凹(parafovea)是指中央凹之外左右两侧2~10°的区域,两个区域在视敏度和信息加工上都存在很大差异。在阅读中,读者需要同时加工来自中央凹和副中央凹区域的信息。从眼动加工的角度来说,副中央凹加工困难可能是导致DD读者存在RAN缺陷的重要原因。在单项RAN中仅存在中央凹加工,系列RAN中则同时存在中央凹加工和副中央凹加工。Yan等人(2013)采用眼动追踪技术,对比了汉语DD儿童在单项矩阵RAN与系列RAN中的表现,结果发现:汉语DD儿童相比于匹配组儿童仅能从副中央凹区域获得较少的信息。但是,Silva等人(2016)提出,以往研究通过比较DD读者在单项RAN和系列RAN中表现的这种方法,虽然有效控制了副中央凹预视效应的影响,却忽视了副中央凹负荷代价的作用。读者在中央凹对注视项N进行加工时,也会在副中央凹中对下一项N+1进行加工。对N+1项的预视加工可以缩短之后对其进行加工的时间,从而促进阅读,这一现象被称为N+1项的副中央凹预视效应(parafoveal preview benefits)(Schotter, Angele, & Rayner, 2012)。副中央凹预视对阅读存在益处的同时,也需要读者处理额外的刺激,即需要对预视到的信息进行额外的加工。从另一个角度来看,副中央凹预视加工也属于额外的加工负荷,被称作副中央凹负荷代价(parafoveal load costs),这种负荷代价对加工目标项N时的影响也必须被考虑到(Silva et al., 2016)。Silva等人通过在系列RAN任务中插入额外空格的方法,同时操纵了副中央凹预视效应和副中央凹负荷,结果发现:DD读者表现出较小的副中央凹预视效应,但在副中央凹负荷代价上与匹配组没有表现出显著差异。研究者认为副中央凹预视效应较小是DD读者存在RAN缺陷的主要原因。

Jones等人(2009)则以英语DD大学生为被试,比较DD大学生与正常大学生在单项、矩阵单项和系列RAN任务中的表现,结果发现:虽然DD大学生在单项和矩阵单项RAN任务中已经表现出一定程度的困难,但是在系列RAN中会表现出更大的困难。Protopapas,Altani和Georgiou(2013)进一步指出DD读者的这种差异来自于单项呈现与多个目标项的同时呈现,这也是以往许多研究中忽视的问题。他们认为,当中央凹和副中央凹同时存在多个目标项时,读者需要同时对多个目标项进行不同水平的加工。这种同时存在于中央凹和副中央凹的信息会增大DD读者的加工负荷,导致其加工速度减慢,从而表现出RAN缺陷。

总之,以往研究从眼动加工的角度对DD读者的RAN缺陷成因主要提出两种观点。第一,Silva等人(2016)提出的DD读者的副中央凹加工困难:DD读者对副中央凹信息的加工存在一定困难,正是这种对副中央凹信息利用的不足导致DD读者表现出RAN缺陷。第二,Jones等人(2009)和Protopapas等人(2013)提出的中央凹-副中央凹困难:该观点认为DD读者的RAN缺陷是中央凹和副中央凹共同作用的结果。在系列RAN中,当多个刺激的同时呈现,DD读者的中央凹及副中央凹会同时激活多个项目的字音或字形信息,使DD读者难以提取目标项特定的字音或字形信息,导致DD读者表现出RAN缺陷。

本研究以汉语DD儿童、与DD儿童生理年龄匹配的儿童(chronological age, CA)和与DD儿童阅读水平(reading level, RL)匹配的儿童为被试,使用汉字RAN任务,通过两个实验探究哪个观点更适合于解释汉语DD儿童的RAN缺陷成因。

实验1将边界范式与单项RAN结合,首先在副中央凹区域将不同类型的预视信息呈现40 ms或60 ms,探究在单项RAN中汉语DD儿童的副中央凹预视效应及是否会表现出RAN缺陷。如果副中央凹加工困难更适合解释汉语DD儿童RAN缺陷的成因,那么预视条件与被试类型的二阶交互作用显著,汉语DD儿童相比与控制组在有预视条件下相比于无预视条件会表现出更大的困难,这种困难表现在对不同类型信息的预视上;预视条件、预视时间与被试类型的三阶交互作用显著,汉语DD儿童相比与控制组在不同的预视时间上,有预视条件下相比于无预视条件会表现出更大的困难,这种困难既表现在对不同类型信息的预视上,也表现在对副中央凹信息加工的速度上。如果副中央凹加工困难不是汉语DD儿童RAN缺陷的成因,那么各个交互作用均不显著,汉语DD儿童相比于控制组在不同的预视时间上,有预视条件相比于无预视条件也不会表现出更大的困难。

实验2将边界范式与系列RAN结合,探究在系列RAN中汉语DD儿童的副中央凹预视效应及是否会表现出RAN缺陷。如果在系列RAN中DD儿童与正常儿童的副中央凹预视效应存在差异,则交互作用显著,DD组在有预视条件下相比于无预视条件减少的注视时间与匹配组会表现出显著差异。如果中央凹-副中央凹困难更适合解释汉语DD儿童RAN缺陷的成因,则被试类型主效应显著,DD组的注视时间会显著长于匹配组。

2 实验1 汉语DD儿童在单项RAN中的副中央凹加工采用眼动追踪技术,将边界范式与单项RAN结合,操纵副中央凹预视类型为控制字、形近字或同音字,预视时间为40 ms或60 ms,探究汉语DD儿童在单项RAN中是否会表现出副中央凹加工困难,以及这种困难是否会表现在不同类型的预视信息和不同的预视时间上。

2.1 被试对天津市四所小学进行筛选,其中三年级583人,五年级443人。从五年级中共筛出发展性阅读障碍被试22人,筛出率为4.97%。从其余五年级儿童中筛选出生理年龄匹配组,从三年级儿童中筛选出阅读水平匹配组。

发展性阅读障碍组及两个匹配组被试的筛选标准如下。首先,对所有三年级和五年级儿童进行下列行为测验(Meng, Cheng-Lai, Zeng, Stein, & Zhou, 2011; Shu, McBride-Chang, Wu, &Liu, 2006):《小学生汉字识字量测验》(王孝玲, 陶保平, 1996)和《联合瑞文推理测验》(李丹, 胡克定, 陈国鹏, 金瑜, 李眉, 1988)。之后,对筛选出的所有被试进行个体的语言及认知能力测验(Cheng, Li, & Wu, 2015; Denckla & Rudel, 1974; Li & Wu, 2015; Shu et al., 2006; Shu, Meng, Chen, Luan, & Cao, 2005),包括:正字法意识测验、音位删除测验、言语短时记忆测验(包括数字广度任务、汉字广度任务)、RAN任务(包括字母、数字和颜色)以及阅读流畅性测验(包括一分钟快速读词、三分钟句子阅读)。

各被试组的筛选标准如下:(1)发展性阅读障碍组,智力中等或接近中等水平,识字量低于同年级平均得分1.5个标准差,且至少有一项个体测验成绩低于年龄匹配组1个标准差以上。(2)生理年龄匹配组,与DD组年龄接近且智力水平相当,识字量处于同年级平均成绩上下0.5个标准差以内。(3)阅读水平匹配组,低于DD组两个年级,且智力水平和识字量与DD组相当。

最终有15组共45名被试参与实验。各组被试的行为指标如表1所示。

| 表 1 各组被试的平均年龄及各项测验成绩 |

首先对三组被试的测验成绩进行单因素方差分析(结果如表1所示),对差异显著的项目进行进一步检验发现,DD组和CA组的年龄差异不显著,t(28)=0.83,p>0.05,但显著大于RL组,t(28)=8.74,p<0.001,d=3.30;在识字量、数字广度(顺背)、数字广度(倒背)、颜色RAN、一分钟读词和三分钟阅读上,DD组和CA组均差异显著,ts>3.22,ps<0.05,ds>1.22;在数字RAN上,DD组表现出慢于CA组的趋势,t(28)=2.05,p=0.05,d=0.77;行为测验的结果表明,参加本研究的DD儿童主要存在言语短时记忆缺陷和RAN缺陷。

2.2 实验设计采用3(被试类型:DD组、CA组、RL组)×3(预视类型:控制字、形近字、同音字)×2(预视时间:40 ms、60 ms)的混合实验设计,被试类型为被试间变量,预视条件和预视时间为被试内变量,因变量为反应时。

2.3 实验材料实验材料如表2所示,目标字为6个高频简单汉字,控制字与目标字的字形、字音和字义均无联系。形近字与目标字的字形相近,但两者的字音和字义上均无联系。15名三年级小学生对字形相关程度进行5点评定,结果发现,形近字的评分显著高于控制字,t(162)=17.46,p<0.001,d=2.66。同音字与目标字的字音相同(仅有“大”与“打”声调不同),但两者的字形和字义均无联系。

| 表 2 RAN任务材料 |

2.4 仪器

采用加拿大SR Research公司Eyelink1000眼动仪,采样率为1000 Hz,屏幕分辨率为1024×768像素,刷新率为120 Hz。被试眼睛与屏幕之间的距离为64 cm。实验材料的字号为宋体20号,水平视角为0.93°。使用Eyelink可以将特定的信息呈现在被试的中央凹或副中央凹区域,从而获得被试对特定项目的反应时和注视时间。

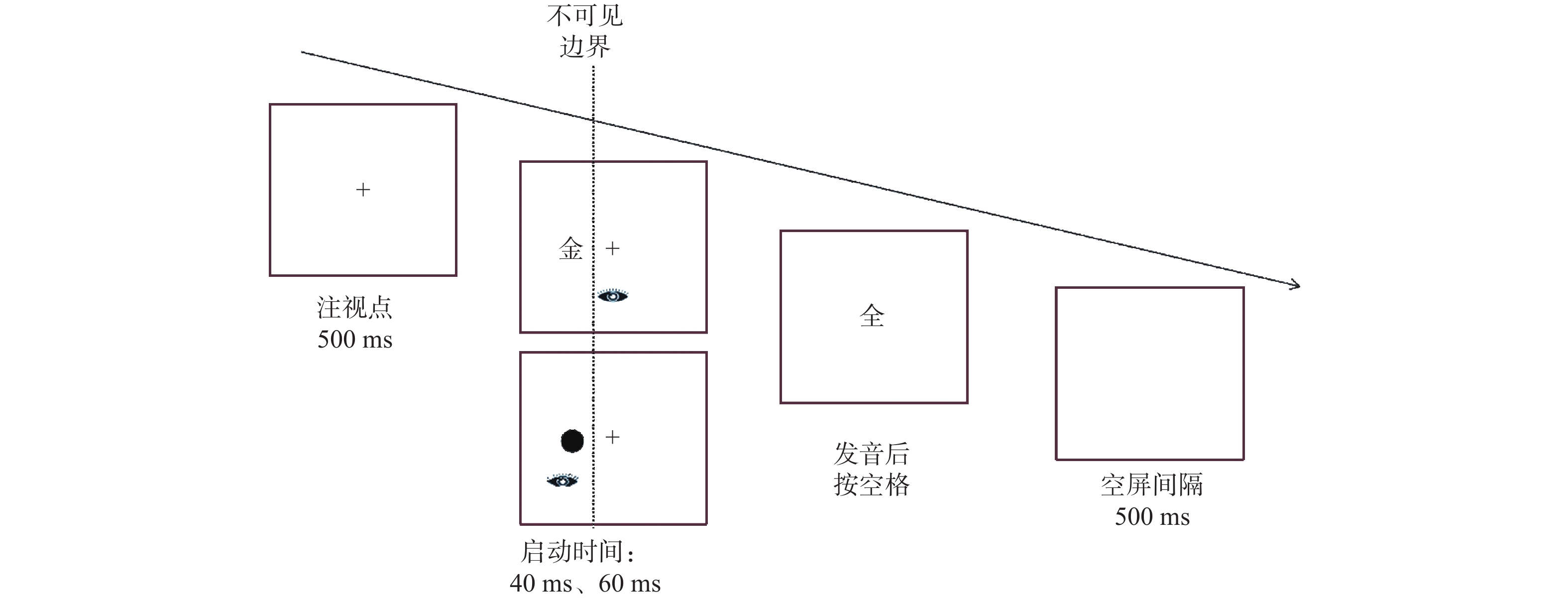

2.5 程序首先对被试进行水平方向上的三点校准,平均误差小于0.35°。前4个试次为练习试次,之后进入正式实验。在每个试次中,首先在屏幕中间呈现注视点“+”500 ms,而后在注视点左侧或右侧(概率各为50%)伪随机呈现预视字40 ms或60 ms,之后预视字消失,同时在注视点位置呈现目标字。要求被试始终注视屏幕中央。若注视点越过不可见边界,则预视字会被一个黑色圆点掩蔽。要求被试在目标项出现时对其命名,并按空格键进入下一试次。若被试超过3000 ms无反应,则进入下一试次。两个试次间空屏为500 ms。任务流程如图1所示。每个目标字呈现12次,整个实验过程约10~15分钟。全程对任务进行录音以记录被试的命名。

|

| 图 1 实验1任务流程 |

2.6 结果

所有被试命名正确率均在95%以上,表明被试均可以很好地完成命名任务,因此未对正确率进行分析。

删除反应错误的试次(占总试次数的0.47%)。反应时结果如表3所示。

| 表 3 实验1单项RAN中不同预视类型和预视时间条件下各组被试的反应时 |

采用SPSS22.0对反应时进行多因素重复测量方差分析,结果显示,预视类型主效应显著,F(2, 84)=10.44,p<0.001,η

实验1将边界范式与单项RAN结合,同时操纵了预视时间和预视类型,探究汉语DD儿童在单项RAN任务中的副中央凹预视效应及是否会表现出RAN缺陷。结果发现:被试类型的主效应不显著,预视类型和被试类型的二阶交互作用、预视时间和被试类型的二阶交互作用,以及被试类型、预视类型和预视时间的三阶交互作用均不显著,这表明三组被试在各种条件下对目标项的反应时均未表现出显著差异,即DD儿童在单项RAN中并未表现出显著的RAN缺陷。

预视类型和预视时间的二阶交互作用显著,预视时间为40 ms时,被试表现出显著的字形预视效应,对目标项的反应时显著增加,表明在40 ms时被试已经可以从副中央凹获得字形的预视信息,但这种预视信息对目标项的加工产生干扰。这可能是由于正字法抑制效应的影响,即汉字识别会受到正字法临近字的影响,这种影响表现为显著且稳定的抑制作用(王敬欣等, 2015)。预视时间为60 ms时,被试表现出显著的字音预视效应,字音信息有效促进被试对目标字的加工,表明60 ms时被试才可以从副中央凹获得字音的预视信息,也表明被试在副中央凹中对字形信息的加工快于字音信息。

最重要的是,在单项RAN任务中,汉语DD儿童在不同的预视信息类型和预视时间上均未与其他两组被试表现出显著差异,即并未表现出副中央凹加工困难,因此并不支持Silva等人(2016)提出的DD存在副中央凹加工困难的观点。

3 实验2 汉语DD儿童在系列RAN中的副中央凹加工实验1的结果表明观点一并不适合解释汉语DD儿童RAN缺陷的成因。为了探究观点二是否适合解释汉语DD儿童RAN缺陷的成因,实验2采用眼动追踪技术,将边界范式与系列RAN任务结合,操纵预视类型(控制字、等同字、形近字和同音字),探究在系列RAN中汉语DD儿童是否会表现出副中央凹加工困难和RAN缺陷。

3.1 被试被试筛选标准与实验1相同,共20组60名儿童参与了实验2,其中有15组儿童来自实验1。

3.2 实验设计采用3(被试类型:DD组、CA组、RL组)×4(预视类型:控制字、等同字、形近字、同音字)的混合设计,被试类型为被试间变量,预视类型为被试内变量。

3.3 实验材料实验材料是由12个汉字组成的一行刺激,由6个汉字组成,每个字重复两遍。字体为宋体20号,每个字的水平视角为0.93°。相邻汉字间的距离为50像素,水平视角为1.75°。

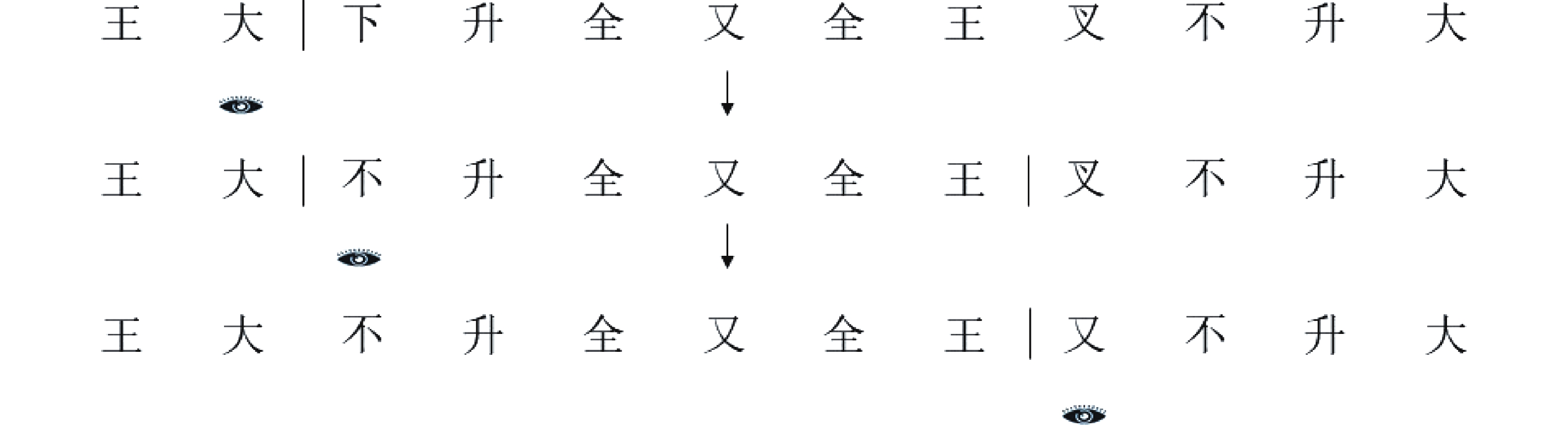

每行有两个不可见边界,第一个边界位于第2-3个字或第3-4个字之间,第二个边界位于第8-9个字或者第9-10个字之间,以避免被试的定向反应,目标项为边界后第一个字。

形近字实验材料如图2所示。首先在屏幕中央呈现一行汉字;当注视点越过第一个边界(第一个边界在“大”和“下”之间,“|”表示边界,目标项为“不”)后,预视字被目标项代替(即“下”变为“不”);当注视点越过第二个边界(第二个边界在“王”和“叉”之间,目标项为“又”)后,第二个预视字被第二个目标项代替(即“叉”变为“又”)。依次类推。同音字条件下,首先在屏幕中央呈现一行汉字;当注视点越过第一个边界后,同音字“布”变为目标项“不”;当越过第二个边界后,同音字“右”变为目标项“又”。控制字条件下,首先在屏幕中央呈现一行汉字;当注视点越过第一个边界后,控制字“以”变为目标项“不”;当注视点越过第二个边界后,控制字“日”变为目标项“又”。

|

| 图 2 实验2中当注视点在两个边界前、后时的材料呈现举例 |

3.4 实验仪器

同实验1。

3.5 程序每个目标字在每种条件下呈现四次,均以伪随机的顺序呈现。要求被试从左到右对所有汉字又快又准地完成命名。整个任务过程约10~20分钟。全程对任务进行录音以记录被试的命名。

3.6 结果按照以下标准删除数据(闫国利, 王丽红, 巫金根, 白学军, 2011; Silva et al., 2016):(1)眼动数据追踪丢失;(2)命名错误;(3)边界延迟变化;(4)3个标准差以外。共删除6.05%的试次。

采用如下眼动指标作为因变量(闫国利等, 2013; Yan et al., 2013):(1)首次注视时间(first fixation duration),指第一遍阅读中通过兴趣区的首个注视点的注视时间;(2)单一注视时间(single fixation duration),指第一遍阅读中在兴趣区内仅有一次注视时的注视时间;(3)凝视时间(gaze duration),指第一遍阅读中从首次注视点开始到注视点首次离开当前兴趣区的持续时间总和。眼动数据结果如表4所示。

| 表 4 不同预视类型下各组被试在系列RAN中的第一遍阅读时间结果 |

所有被试对目标项的命名正确率均在95%以上,表明所有被试均能很好地完成命名,因此不对正确率进行分析。

采用SPSS22.0对眼动数据进行多因素重复测量方差分析,得到结果如下。

(1)首次注视时间

预视类型主效应显著,F(3, 171)=35.27,p<0.001,η

预视类型和被试类型交互作用显著,F(6, 171)=2.22,p<0.05,η

为了进一步对预视效应进行研究,对等同字预视效应量(预视效应量=控制字条件注视时间-等同字条件注视时间)进行单因素方差分析,结果发现三组被试间预视效应量差异显著,F(2, 57)=4.17,p<0.05,η

(2)单次注视时间

预视类型主效应显著,F(3, 168)=43.11,p<0.001,η

预视类型和被试类型的交互作用不显著,F(6, 168)=0.93,p= 0.47。

对预视效应量进行单因素方差分析,三组被试的预视效应量差异不显著,F(2,56)=1.72,p=0.19。

(3)凝视时间

预视类型主效应显著,F(3, 171)=39.66,p<0.001,η

预视类型和被试类型的交互作用不显著,F(6, 171)=1.36,p=0.23。

对预视效应量进行单因素方差分析,结果发现三组被试间预视效应量有表现出差异的趋势,F(2, 57)= 3.13,p=0.05,η

实验2将边界范式与系列RAN结合,同时操纵了副中央凹预视条件,探究汉语DD儿童在系列RAN中是否存在副中央凹加工困难及是否会表现出RAN缺陷。结果发现:汉语DD儿童相比于CA组表现出了更大的副中央凹预视效应,也表现出了显著的RAN缺陷。

在系列RAN中,被试需要同时对中央凹和副中央凹的多个目标项进行加工。在这种条件下,DD儿童表现出了显著的RAN缺陷,表明中央凹-副中央凹困难更适合解释汉语DD儿童RAN缺陷的成因。此外,汉语DD儿童与CA组儿童的副中央凹预视效应存在差异,其副中央凹预视效应显著大于CA组儿童,与以往研究的结果存在一定的差异。这可能是由于控制字作为无预视条件造成的干扰。Jones等人(2008)对DD成人的研究表明,在字母RAN中,当相邻项存在混淆信息(如字形相似的“p”和“q”)时,DD被试更容易受到这种混淆信息的影响。控制字作为一种无预视条件,本身存在的字形和字音等信息会与目标项汉字的字形和字音等信息产生冲突,导致DD儿童更容易受到控制字的干扰,从而表现出了更大的副中央凹预视效应。

4 总讨论实验1将边界范式与单项RAN相结合,结果并未发现汉语DD儿童在单项RAN中表现出副中央凹加工困难和RAN缺陷。实验2将边界范式与系列RAN相结合,发现汉语DD儿童表现出更大的副中央凹预视效应,同时表现出显著的RAN缺陷。证明多个目标项的同时呈现是造成汉语DD儿童表现出RAN缺陷的原因,即中央凹-副中央凹困难更适合解释汉语DD儿童的RAN缺陷。同时,汉语DD儿童相比于CA组儿童表现出了更大的副中央凹预视效应,在控制字条件下DD儿童会表现出更长的注视时间,而在等同字条件下这种差异消失,表明DD儿童更容易受到副中央凹无关信息的干扰,存在中央凹-副中央凹加工困难。

4.1 汉语DD儿童在系列RAN中表现出更大缺陷的原因在实验1的单项RAN中,DD被试未表现出显著的RAN缺陷。在实验2的系列RAN中,汉语DD儿童则表现出了RAN缺陷。这是由于在单项RAN中,被试仅需要对副中央凹或者中央凹的信息进行加工,这两类信息不会同时呈现,也不会与其他目标项同时呈现。而在系列RAN中,多个项目的同时呈现,使被试需要同时加工来自中央凹和副中央凹的信息,这种多个项目信息的相互竞争可能正是汉语DD儿童表现出RAN缺陷的原因。

Protopapas等人(2013)认为,单项呈现与多项同时呈现的差异是以往研究容易忽略的部分。多项同时呈现并非是单项呈现的简单叠加。当目标项单个呈现时,被试仅需要完成单个的形-音转换即可。而当多个目标项同时呈现时,被试在对前一项进行发音的同时,对当前项可能正在进行形-音转换,而对下一项可能也在进行初步的预视加工。被试对不同目标项同时进行的是不同阶段的认知加工,这是一种级联式(cascade)的加工,而并非是单纯的单个目标项加工的并列或串联。这与当前研究的结果是一致的。在系列RAN中,多个目标项同时呈现,汉语DD儿童需要同时对多个目标项进行中央凹及副中央凹加工,信息的相互竞争导致DD难以正确输出目标项的语音信息,从而表现出了RAN缺陷。

DD的RAN缺陷可能是由于其抑制能力缺陷导致的。在系列RAN中,被试在对目标项进行命名的同时,还需要对前一项已经完成命名的项目进行迅速地抑制。Bexkens等人(2015)研究表明,DD的抑制能力会影响其RAN任务的表现。

DD的RAN缺陷也可能是由于其工作记忆缺陷导致的。在系列RAN中,被试需要迅速整合多项熟悉但不相关的字母串进行发音。Amtmann等人(2007)的研究表明,DD的工作记忆也会影响其RAN任务的表现。此外,本研究的个体行为测验中,汉语DD儿童在言语短时记忆的数字广度(顺背)和数字广度(倒背)中表现出显著缺陷,也支持了这种可能。

4.2 汉语DD儿童与正常儿童的副中央凹预视差异在实验1的单项RAN任务中,采用边界范式在被试的副中央凹区域呈现了不同类型的预视信息,各组被试在这种条件下也表现出了显著的字形预视效应和字音预视效应,证明各组被试均可以有效地获得来自副中央凹的预视信息。但是,三组被试在40 ms和60 ms的预视时间和形近字、同音字的预视条件下均未表现出显著差异,即DD儿童并未表现出显著的副中央凹加工困难。在实验2的系列RAN任务中,同样采用边界范式使被试在副中央凹区域存在等同字、形近字、同音字和控制字等预视条件,结果发现DD儿童表现出了更大的副中央凹预视效应,这是由于DD儿童在控制字条件下表现出了显著的更长的注视时间,但在等同字条件下DD组与CA组的差异并不显著。换言之,DD儿童这种更大的副中央凹预视效应是由于其在控制字条件下需要更长的注视时间来完成对目标项的命名导致的。控制字作为与目标项汉字字形、字音和字义均无关的汉字,其本身所包含的字形和字音等信息可能会对被试的加工产生影响,导致被试对目标项汉字的加工产生额外的困难。CA组儿童可以更为有效地抑制控制字的这种干扰,而DD组儿童受到这种无关信息的影响更大,更难以抑制这种无关信息的干扰,因此在控制字条件下表现出了更长的预视时间,最终表现出了更大的副中央凹预视效应。这与Jones等人(2008)和Jones,Ashby和Branigan(2012)的研究结果是一致的。Jones等人(2012)将边界范式与系列字母RAN任务相结合,当被试对目标项进行副中央凹加工时在目标项位置呈现与目标项(如“p”)存在混淆的信息(如字形混淆项“q”),当被试的注视点越过不可见边界后再向被试呈现目标项。在这种条件下,即使被试对目标项进行中央凹加工时副中央凹的干扰信息已经消失,DD组相比于匹配组仍然表现出了显著的更大的加工困难。即DD被试更容易受到来自副中央凹无关信息的干扰。

4.3 研究展望本研究通过实验1和实验2证明汉语DD儿童RAN缺陷的存在,同时证明这种缺陷受到中央凹-副中央凹加工的影响。Protopapas等人(2013)进一步指出,这种导致单项呈现和多个目标项同时呈现时的加工差异的认知因素本身还会随着发展的变化而产生改变。他们以希腊小学二年级和六年级儿童为被试,结果发现二年级儿童完成单词流畅性任务时,很大程度上类似于加工一系列单个呈现的独立单词,而六年级儿童在完成单词流畅性任务时,则是通过对多个不同单词在不同水平上的同时加工来进行的,被称为级联式控制(cascades control)。多项同时呈现并非单项呈现的简单串联或并列。在今后的研究中,应该增加对单项呈现和多项同时呈现差异的研究,并且在不同年龄的被试上对这种差异进行纵向研究。这是由于造成这种差异的认知因素可能正是导致汉语DD儿童存在RAN缺陷的主要原因。而这些认知因素会随着年龄的变化而改变,也证明了汉语DD儿童RAN缺陷的复杂性,以及DD成因的复杂性。

5 结论本研究得出如下结论:汉语DD儿童在系列RAN中由于多个目标项在中央凹和副中央凹的同时呈现,会表现出显著的RAN缺陷。此外,汉语DD儿童存在副中央凹加工困难,主要表现为在多个目标项同时呈现时,更容易受到副中央凹无关信息的干扰。

李丹, 胡克定, 陈国鹏, 金瑜, 李眉. (1988). 瑞文测验联合型(CRT)上海市区试测报告. 心理科学, 4: 29-33. |

谭珂, 马杰, 连坤予, 郭志英, 白学军. (2018). 双重缺陷汉语发展性阅读障碍儿童的言语工作记忆和阅读能力研究. 心理与行为研究, 16(3): 308-314. DOI:10.3969/j.issn.1672-0628.2018.03.004 |

王敬欣, 李琳, 李莎, 谢芳, 常敏, 张阔. (2015). 正字法邻近字在汉字识别过程中的抑制效应. 心理学探新, 35(6): 493-498. DOI:10.3969/j.issn.1003-5184.2015.06.003 |

王孝玲, 陶保平. (1996). 小学生识字量测试题库及评价量表. 上海: 上海教育出版社.

|

闫国利, 王丽红, 巫金根, 白学军. (2011). 不同年级学生阅读知觉广度及预视效应的眼动研究. 心理学报, 43(3): 249-263. |

闫国利, 熊建萍, 臧传丽, 余莉莉, 崔磊, 白学军. (2013). 阅读研究中的主要眼动指标评述. 心理科学进展, 21(4): 589-605. |

Amtmann, D., Abbott, R. D., & Berninger, V. W. (2007). Mixture growth models of RAN and RAS row by row: Insight into the reading system at work over time. Reading and Writing, 20(8): 785-813. DOI:10.1007/s11145-006-9041-y |

Bexkens, A., van den Wildenberg, W. P. M., & Tijms, J. (2015). Rapid automatized naming in children with dyslexia: Is inhibitory control involved?. Dyslexia, 21(3): 212-234. DOI:10.1002/dys.1487 |

Cheng, Y. H., Li, L. P., & Wu, X. C. (2015). The reciprocal relationship between compounding awareness and vocabulary knowledge in Chinese: A latent growth model study. Frontiers in Psychology, 6, 440.

|

Denckla, M. B., & Rudel, R. (1974). Rapid " automatized” naming of pictured objects, colors, letters and numbers by normal children. Cortex, 10(2): 186-202. DOI:10.1016/S0010-9452(74)80009-2 |

Jones, M. W., Ashby, J., & Branigan, H. P. (2012). Dyslexia and fluency: parafoveal and foveal influences on rapid automatized naming. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 39(2): 554-567. |

Jones, M. W., Branigan, H. P., & Kelly, M. L. (2009). Dyslexic and nondyslexic reading fluency: Rapid automatized naming and the importance of continuous lists. Psychonomic Bulletin & Review, 16(3): 567-572. |

Li, L. P., & Wu, X. C. (2015). Effects of metalinguistic awareness on reading comprehension and the mediator role of reading fluency from grades 2 to 4. PLoS One, 10(3): e0114417. DOI:10.1371/journal.pone.0114417 |

Lyon, G. R., Shaywitz, S. E., & Shaywitz, B. A. (2003). A definition of dyslexia. Annals of Dyslexia, 53(1): 1-14. DOI:10.1007/s11881-003-0001-9 |

Meng, X. Z., Cheng-Lai, A., Zeng, B., Stein, J. F., & Zhou, X. L. (2011). Dynamic visual perception and reading development in Chinese school children. Annals of Dyslexia, 61(2): 161-176. DOI:10.1007/s11881-010-0049-2 |

Norton, E. S., & Wolf, M. (2012). Rapid automatized naming(RAN) and reading fluency: Implications for understanding and treatment of reading disabilities. Annual Review of Psychology, 63(1): 427-452. DOI:10.1146/annurev-psych-120710-100431 |

Protopapas, A., Altani, A., & Georgiou, G. K. (2013). Development of serial processing in reading and rapid naming. Journal of Experimental Child Psychology, 116(4): 914-929. DOI:10.1016/j.jecp.2013.08.004 |

Schotter, E. R., Angele, B., & Rayner, K. (2012). Parafoveal processing in reading. Attention, Perception, & Psychophysics, 74(1): 5-35. |

Shaywitz, S. E. (1998). Dyslexia. New England Journal of Medicine, 338(5): 307-312. DOI:10.1056/NEJM199801293380507 |

Shu, H., McBride-Chang, C., Wu, S. N., & Liu, H. Y. (2006). Understanding Chinese developmental dyslexia: Morphological awareness as a core cognitive construct. Journal of Educational Psychology, 98(1): 122-133. DOI:10.1037/0022-0663.98.1.122 |

Shu, H., Meng, X. Z., Chen, X., Luan, H., & Cao, F. (2005). The subtypes of developmental dyslexia in Chinese: Evidence from three cases. Dyslexia, 11(4): 311-329. DOI:10.1002/dys.310 |

Silva, S., Faísca, L., Araújo, S., Casaca, L., Carvalho, L., Petersson, K. M., & Reis, A. (2016). Too little or too much? Parafoveal preview benefits and parafoveal load costs in dyslexic adults. Annals of Dyslexia, 66(2): 187-201. DOI:10.1007/s11881-015-0113-z |

Wolf, M., & Bowers, P. G. (1999). The double-deficit hypothesis for the developmental dyslexias. Journal of Educational Psychology, 91(3): 415-438. DOI:10.1037/0022-0663.91.3.415 |

Yan, M., Pan, J., Laubrock, J., Kliegl, R., & Shu, H. (2013). Parafoveal processing efficiency in rapid automatized naming: A comparison between Chinese normal and dyslexic children. Journal of Experimental Child Psychology, 115(3): 579-589. DOI:10.1016/j.jecp.2013.01.007 |

2019, Vol. 17

2019, Vol. 17