| 孤儿小学生主观幸福感的积极心理教育干预 |

2. 沈阳师范大学社会学学院,沈阳 110034;

3. 辽宁省光明学校心理研究室,沈阳 110169

孤儿是指由于父母亡故、法律原因或其他各种原因失去亲生父母,无法得到父母照顾,只能依靠他人或社会机构抚养照顾才能维持自己生活的18岁以下的未成年人(王彦斌, 赵锦云, 2006)。因其不利的社会处境,孤儿成为颇受国家政府以及相关研究者关注的弱势群体。目前,我国除了在全国范围内设立儿童福利院以外,辽宁、吉林等部分省份还采取福利性集中供养的模式安置孤儿,即将学龄期孤儿集中安置在民政部门开设的公立孤儿学校,对孤儿进行集中抚养与教育。因此,在我国,孤儿基本生活和受教育的权益可以得到很好保障。但是,福利院和孤儿学校均不能替代孤儿的父母,孤儿的某些心理需求尚得不到满足,在这种情况下探讨如何提升孤儿的主观幸福感问题对于促进孤儿健康成长具有现实必要性。

我国以往对孤儿心理的研究多聚焦于艾滋孤儿、地震孤儿以及孤儿学校初中生的消极心理。例如,有研究发现,艾滋孤儿普遍存在高焦虑、低自尊、低自我接纳问题(王金权, 金岳龙, 姚应水, 2011);青春期艾滋孤儿还存在较高实际污名、预期污名、自我污名等问题(陈超然, 2012);可以通过心理干预使地震孤儿经历的创伤得到修复(曲晓英, 刘豫鑫, 廖金敏, 王希林, 2013);孤儿学校初中生具有身份拒绝敏感性和自我污名等与孤儿身份有关的特殊心理问题(来媛, 2012; 王江洋, 李昂扬,等, 2017; 王江洋, 李骋诗, 高亚华, 温文娟, 2018;王江洋, 杨薇, 申继亮, 2012; 王江洋, 尹丽莉, 周铁民, 高亚华, 温文娟, 2016; 王江洋, 王晓娜, 李昂扬, 高亚华, 温文娟, 2017; 王江洋, 张楚, 高亚华, 温文娟, 王菲, 2016)。由此可见,以往研究鲜有从积极心理视角去关注孤儿群体,特别是小学阶段孤儿的心理健康状态。国内仅有的研究表明,由于缺乏父母亲情的家庭支持,在幸福感水平上,孤儿小学生要低于普通小学生(肖青, 2016)。因此,进一步聚焦于促进孤儿小学生主观幸福感提升的积极心理教育研究尤为必要。

主观幸福感是指个体依据自定标准对生活质量的总体评价(Diener, 1984)。它是反映个体生活质量和心理健康程度的重要指标,是目前积极心理学最为关注的核心领域。主观幸福感由情感和认知两种成分构成,其中情感成分包括积极情感和消极情感两个方面(Diener, 2000);认知成分主要是指个体对其重要生活领域的满意程度,即生活满意度。国内外早期研究主要以主观幸福感测量工具的编制和探讨相关影响因素为主。已有研究发现,人格的内外倾性(Diener & Fujita, 1995)、友谊质量(Moghaddam, 2008)、家庭关系亲密度(Wortman & Lucas, 2016)、拥有时间(Whillans, Weidman, & Dunn, 2016)、社会支持(宋佳萌, 范会勇, 2013)均是影响个体幸福感指数的重要因素。目前的研究焦点则集中于探讨如何提升个体主观幸福感的干预问题。这类干预研究思路主要是以持续幸福模型理论和品格优势理论为基础,运用特定的积极心理干预技术来促进个体主观幸福感的提升。

持续幸福模型理论认为,设置点、生活环境以及意向性活动是影响个体主观幸福感的三个主要因素。其中,设置点可以解释个体主观幸福感变化的50%,但因其由遗传因素决定,所以很难改变;生活环境只解释个体主观幸福感变化的10%,而且也相对稳定,难于改变;意向性活动则可以解释个体主观幸福感变化的剩余40%,其通常指个体所做的各种有目的的行为、积极认知和意志活动等,它完全可由个人支配并容易改变(Lyubomirsky, Sheldon, & Schkade, 2005; Sin & Lyubomirsky, 2009)。国内外实证研究已表明,建立新的意向性活动可以引发个体的积极情感,从而使个体主观幸福感得到提升(Lyubomirsky et al., 2005; Sheldon & Lyubomirsky, 2006a, 2006b; 张巍, 朱泽, 陈萌萌, 龚先旻, 张西超, 2014)。品格优势理论认为人具有6种核心美德和24种品格优势。已有实证研究表明,感恩、希望或乐观、宽恕、爱与被爱等品格优势可以显著正向预测生活满意度,让个体识别并使用自己的品格优势可有效提升个体主观幸福感(Seligman, Steen, Park, & Peterson, 2005)。

从上述两种理论思想出发,以往研究主要是在个体生活、工作的现场或网络在线两种研究背景下(Layous, Nelson, & Lyubomirsky, 2013; Seligman et al., 2005),使用了如下几种积极心理干预技术,开展提升个体主观幸福感的干预研究,均获得了理想的干预效果。(1)“想象最好的自己(the best possible self)”是让个体畅想并写下未来自己最好的样子。通过这种做法使个体重新认识自己的优势,深入洞察自己的动机和情感,获得对自我生活的控制感,进而促进个体积极认知和积极情感的提升(Layous et al., 2013; Lyubomirsky, Dickerhoof, Boehm, & Sheldon, 2011; Sheldon & Lyubomirsky, 2006b)。(2)“回忆三件好事(three good things)”是让个体在一周内写出每天发生的三件好事及其发生的原因,这样连续做若干周。通过这种方法使个体养成乐观积极的思维方式(Diener, 2012; Sheldon & Lyubomirsky, 2006b; Seligman et al., 2005; 张巍等, 2014)。(3)“慈善行为(act of kindness)”是让个体做一些帮助他人的利他行为。通过这种做法培养个体的慈善知觉与合作互依的意识,从而提高自己的能力感等积极情感(Lyubomirsky et al., 2005; Sin & Lyubomirsky, 2009; 张巍等, 2014)。(4)“时间礼物(gift of time)”是让个体在一周之内去拜访会见自己最在乎的三个人,并给他们送去一份“时间的礼物”。通过这种做法激发个体对“爱”的优势的理解,促进稳定而积极社会关系的维系(Gander, Proyer, Ruch, & Wyss, 2013)。(5)“表达感恩(gratitude express)”是通过让个体以日记的方式记录每天最值得感激的人或事情,或回想一周之内最想感激的人及其对自己产生的影响是什么,然后给他写一封感谢信,但信不需要寄出。通过这种方法可以有效提高个体的生活满意度并培养个体懂得感恩的美德(Lyubomirsky et al., 2011; Killen & Macaskill, 2015; Seligman et al., 2005; Sheldon & Lyubomirsky, 2006b)。(6)“识别并使用品格优势(identity and use character strengths)”是让个体找出自己的5个明显优势,并要求个体一周内每天都采用不同的方式使用自己的优势。通过这种做法重塑个体的自信,提高生活满意度(Seligman et al., 2005)。(7)“设置目标(goal setting)”是让个体设置短期的人生目标,并努力去实现该目标。通过这种方法个体可获得与实现目标有关的各种技能、积极思维和积极情感,从而提高个体的生活满意度(Coote & MacLeod, 2012; Sheldon et al., 2010; 张巍等, 2014)。

我国现代中小学心理健康教育的价值趋向已经由关注学生的问题心理为核心,转变为重视发展学生的积极心理潜能为目标。因此,如若能将上述积极心理干预技术与孤儿学校心理健康教育工作相结合,便可以使积极的心理教育成为孤儿学生主观幸福感提升的最有益途径。综上所述,本研究的目的就是借鉴国内外主观幸福感干预的理论与技术,将其与孤儿小学生心理健康教育目标相结合,以学校心理健康课为教学途径,通过开展积极心理教育干预提升孤儿小学生主观幸福感水平。

综上所述,本研究提出如下假设:施行以持续幸福模型理论和品格优势理论为依据、运用多种积极心理干预技术而自行设计的《孤儿小学生主观幸福感积极心理教育干预方案》可以有效提高实验组孤儿小学生的积极情感和生活满意度水平,使其主观幸福感得到整体提升,且其干预效果具有一定持续性。

2 研究方法 2.1 研究对象以某省孤儿学校的孤儿小学生为研究对象。考虑到小学生对问卷作答的理解程度的限制及该校心理健康课开课年级的限制,本研究采用整群随机取样法从该校的五年级和六年级中分别选择两个班的孤儿小学生为研究样本。随机指定每个年级中的一个班为实验组,另一个班为控制组。实验组共69人(男46人, 女23人),控制组共70人(男46人, 女24人),总人数为139人。

2.2 研究工具 2.2.1 积极情感/消极情感量表本研究使用由Bradburn(1969)编制,范肖冬(1999)修订的情感平衡量表测查孤儿小学生的积极情感和消极情感。该量表共有10个项目,采用0表示“否”、1表示“是”的记分方式,积极情感(正性情感)分量表与消极情感(负性情感)分量表(需反向计分)各有5个项目,积极情感分数总和减去消极情感分数总和,再加上系数5为情感平衡分数。积极情感分量表得分越高表示个体的情感越积极;消极情感分量表得分越高表示个体的消极情感越低;情感平衡分越高表示个体的情感越平衡。该量表积极情感分量表重测信度为0.83,消极情感分量表重测信度为0.81。

2.2.2 多维学生生活满意度量表本研究使用田丽丽和刘旺(2005)修订的多维学生生活满意度量表测查孤儿小学生的生活满意度。该量表共有40个项目,采用1至6级计分方式,包括自我满意度、朋友满意度、家庭满意度、学校满意度四个分量表。各分量表和总量表的平均分越高表示生活满意度水平越高。其总量表与各分量表的Cronbach’s α系数在0.71~0.90之间,两周后重测信度在0.73~0.86之间,与《一般生活满意度量表》的相容效度相关系数在0.62~0.89之间。

2.2.3 孤儿小学生主观幸福感积极心理教育干预方案根据持续幸福模型理论和品格优势理论可知,通过建立新的意向性活动和识别并使用自己的品格优势,可提升个体的积极情感和生活满意度等主观幸福感指数。本研究以这两种理论为依据,运用多种积极心理干预技术,设计了孤儿小学生主观幸福感积极心理教育干预方案,具体内容见表1。并请9名相关专家(1名心理学副教授、3名孤儿学校心理教师、8名心理学硕士研究生)对该方案的内容及适用性进行评定。该方案通过课堂教学途径,以心理健康课的方式加以实施。

| 表 1 孤儿小学生主观幸福感积极心理教育干预方案 |

2.2.4 孤儿小学生自我感受开放式调查问卷

为进一步了解参加积极心理教育干预的实验组孤儿小学生的活动感受,并进一步确认干预效果,本研究设计了自我感受开放式调查问卷。该问卷包括六个开放式问题,即“参加积极心理教育活动以来:(1)你对自己有了哪些新的认识?(2)你对自己与朋友之间有了哪些新的认识?(3)你对家人有了哪些新的认识?(4)你对学校生活有了哪些新的认识?(5)以上这些新的认识给你的生活带来了哪些帮助?(6)哪一次活动让你最为难忘,为什么?”请实验组孤儿小学生在干预活动结束后的一个月内填写。

2.3 实验设计与程序本研究采用实验组控制组前后测时间序列实验设计模式检验孤儿小学生主观幸福感提升的干预效果。第一个观测时间点是前测,即正式实施干预活动前,分别对所有实验组和控制组实行前测,获得其主观幸福感水平基线。第二个观测时间点是实验干预结束后的即时后测。干预阶段根据自编的孤儿小学生主观幸福感积极心理教育干预方案内容,由一名孤儿学校心理教师,对实验组的孤儿小学生予以干预,每周上一节课,总计上六周。与此同时,控制组照常开展心理健康课教学,但其教学内容不包括与主观幸福感相关的内容。实验组与控制组除了心理健康课教学内容不同外,其他日常教学条件均相同。干预活动结束后,立即对实验组和控制组开展即时后测,检验干预效果。第三个观测时间点是在干预结束一个月后,再次对实验组和控制组开展的延时后测,检验干预效果的持续性。

对研究过程中的全部测量数据使用SPSS21.0软件做描述与推论统计分析。正式分析前,采用Harman单因素检验法检验是否存在共同方法偏差(熊红星, 张璟, 叶宝娟, 郑雪, 孙配贞, 2012; 周浩, 龙立荣, 2004)。所有问卷项目的探索性因素分析结果显示:从前测问卷中抽取出16个因子,第一个因子解释总体变异的17.71%;从即时后测问卷中抽取出14个因子,第一个因子解释总体变异的24.78%;从延时后测问卷中抽取出12个因子,第一个因子解释总体变异的27.63%。由于三次测量抽取出的因子数量多于一个,且第一个因子的方差贡献率均不超过40%,可见本研究共同方法偏差不严重,对结果影响不大。

3 结果与分析 3.1 每个观测时间点上,实验组与控制组孤儿小学生主观幸福感的差异比较 3.1.1 积极情感/消极情感的差异比较实验组与控制组在三个观测时间点上的积极情感/消极情感描述统计与独立样本t检验结果见表2。由表2可知,实验组与控制组在积极情感、消极情感及情感平衡的T1前测分数上均不存在显著差异,二者是同质的。在积极情感的T2即时后测分数、T3延时后测分数上,均表现为实验组显著高于控制组(ps<0.01),且根据Cohen’sd值可知,其差异大小均达到了中等效应。但是在消极情感和情感平衡的T2即时后测分数、T3延时后测分数上,实验组与控制组之间不存在显著差异(ps>0.05)。这表明从横向群组比较来看,干预可以有效提高实验组孤儿小学生的积极情感水平。

| 表 2 实验组、控制组三个时间点上的积极情感/消极情感分数比较 |

3.1.2 生活满意度的差异比较

实验组与控制组在三个观测时间点上的生活满意度描述统计与独立样本t检验结果见表3。由表3可知,实验组与控制组在自我、朋友、家庭、学校四种生活满意度及总体生活满意度的T1前测分数上均不存在显著差异,二者是同质的。并且,在四种生活满意度及总体生活满意度上的T2即时后测分数、T3延时后测分数上,均表现为实验组显著高于控制组,且根据Cohen’s d值可知,其差异大小均达到了中等效应。这些结果均表明从横向群组比较来看,干预可以有效提高实验组孤儿小学生的生活满意度水平。

| 表 3 实验组、控制组三个时间点上的生活满意度分数比较(M±SD) |

3.2 实验组孤儿小学生主观幸福感干预效果的追踪 3.2.1 积极情感/消极情感干预效果的追踪

以观测时间点为组内自变量、组别(实验组/控制组)为组间自变量,对实验组和控制组孤儿小学生的积极情感、消极情感以及情感平衡分别做两因素重复测量方差分析。结果显示,在积极情感上,时间变量主效应显著,F(2, 274)=40.10,η2=0.23,p<0.001,组别主效应显著,F(1, 137)=7.77,η2=0.05,p<0.01,时间与组别交互作用不显著,F(2, 274)=2.45,p>0.05;这表明虽然实验组与控制组的积极情感均随时间变化有显著提高,但是实验组变化的幅度要显著大于控制组。因此,相较于控制组,干预更为有效地提高了实验组孤儿小学生的积极情感水平。在消极情感上,时间变量主效应F(2, 274)=1.95,组别主效应F(1, 137)=0.54,时间与组别交互作用F(2, 274)=2.07,均不显著(ps>0.05);这表明实验组与控制组的消极情感随时间变化均不显著。在情感平衡上,时间变量主效应显著,F(2, 274)=11.10,η2=0.08,p<0.001,组别主效应不显著,F(1, 137)=0.55,η2=0.004,p>0.05,时间与组别交互作用不显著,F(2, 274)=0.35,η2=0.003,p>0.05;这表明虽然实验组与控制组的情感平衡均随时间变化显著提高,但是两组变化的幅度没有显著差异。

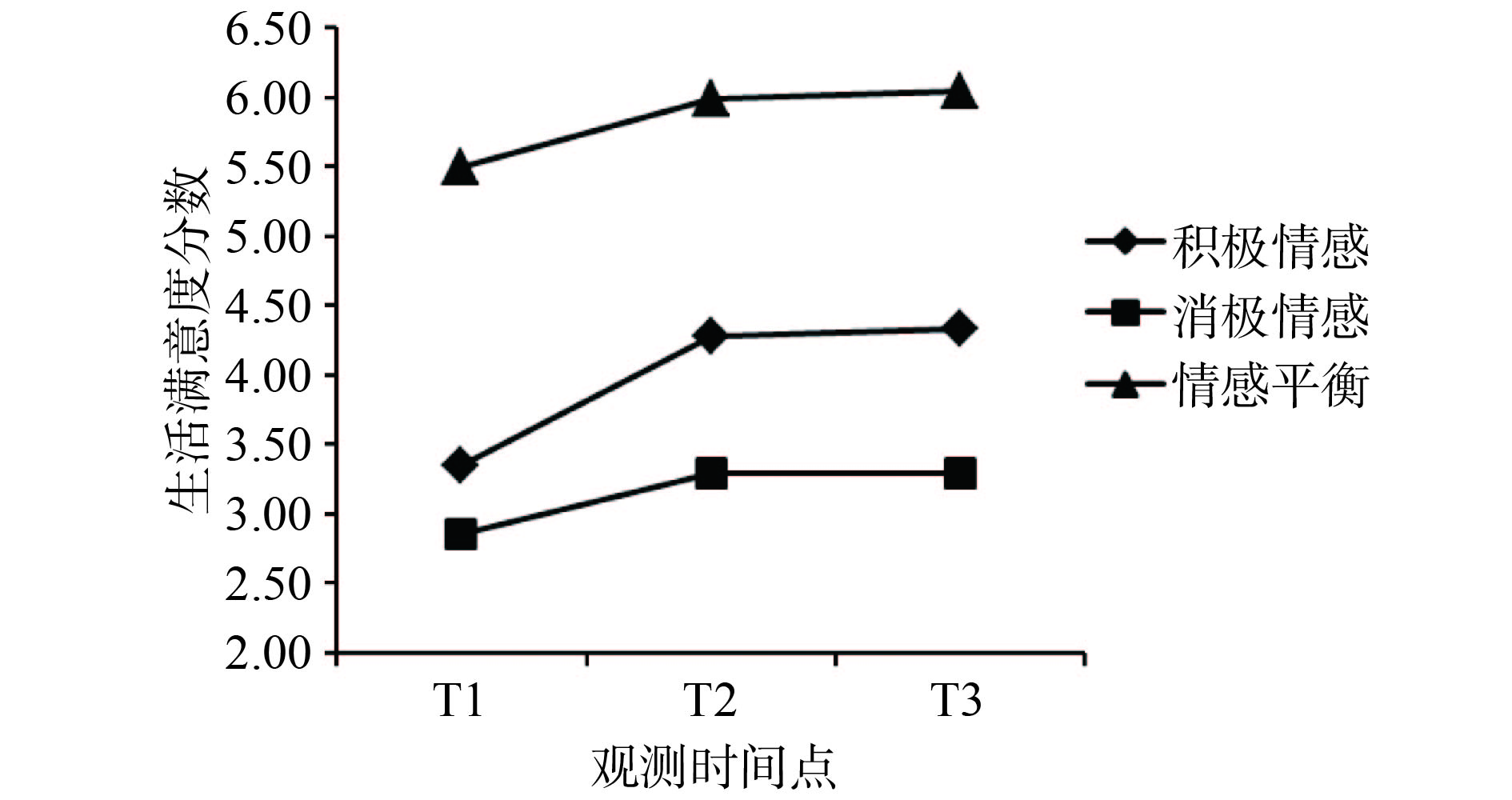

在此结果基础上,进一步做实验组孤儿小学生积极情感、消极情感以及情感平衡三个观测时间点上的单因素重复测量方差分析。结果显示,积极情感[F(2, 136)=27.30,η2=0.29,p<0.001]、消极情感[F(2, 136)=3.21,η2=0.05,p<0.05]、情感平衡[F(2, 136)=4.46,η2=0.06,p<0.05]时间变量主效应均显著,其在三个观测时间点的变化趋势见图1。进一步事后多重比较(Bonferroni)结果显示,在积极情感和情感平衡上,T2即时后测分数、T3延时后测分数均显著高于T1前测分数(ps<0.05),T2即时后测分数与T3延时后测分数之间差异均不显著(ps>0.05);在消极情感上,三次测量分数之间均不存在显著差异(ps>0.05)。这表明从纵向时间变化角度看,干预可以有效提高实验组孤儿小学生的积极情感,改善其情感平衡水平,且这种干预效果至少可持续一个月。

|

| 图 1 实验组积极/消极情感在三个观测时间点的变化趋势 |

3.2.2 生活满意度干预效果的追踪

以观测时间点为组内自变量、组别(实验组/控制组)为组间自变量,对实验组和控制组孤儿小学生的四种生活满意度及总体生活满意度分别做多因素重复测量方差分析。结果显示,在自我满意度上,时间变量主效应显著,F(2, 274)=11.68,η2=0.08,p<0.001,组别主效应显著,F(1, 137)=4.86,η2=0.03,p<0.05,时间与组别交互作用显著,F(2, 274)=10.02,η2=0.07,p<0.001;这表明实验组与控制组自我满意度随时间变化趋势显著不一致,且实验组分数显著高于控制组。简单效应分析结果显示,实验组孤儿小学生自我满意度时间变量主效应显著,F(2, 136)=17.26,η2=0.20,p<0.001;进一步事后多重比较(Bonferroni)结果显示,T2即时后测分数显著高于T1前测分数(p<0.01),T3延时后测分数也显著高于T1前测分数(p<0.05),T3延时后测与T2即时后测之间差异不显著(p>0.05),其在三个观测时间点的变化趋势见图2。控制组孤儿小学生自我满意度时间变量主效应不显著,F(2, 138)=0.05,η2=0.001,p>0.05。这表明,实验组随时间变化呈显著提高趋势,但控制组随时间变化差异不显著。因此,相较于控制组,干预更为有效地提高了实验组孤儿小学生的自我满意度水平,且这种干预效果至少可持续一个月。

|

| 图 2 实验组生活满意度在三个观测时间点的变化趋势 |

在朋友满意度上,时间变量主效应不显著,F(2, 274)=0.11,p>0.05,组别主效应显著,F(1, 137)=6.22,η2=0.04,p<0.05,时间与组别交互作用显著,F(2, 274)=7.19,η2=0.05,p<0.001;这表明实验组与控制组朋友满意度随时间变化趋势显著不一致,且实验组分数显著高于控制组。简单效应分析结果显示,实验组孤儿小学生朋友满意度时间变量主效应显著,F(2, 136)=3.11,η2=0.04,p<0.05,进一步事后多重比较(Bonferroni)结果显示,T2即时后测分数均显著高于T1前测分数(p<0.01),T3延时后测分数与T2即时后测分数之间、T3延时后测分数与T1前测分数之间差异均不显著(ps>0.05),其在三个观测时间点的变化趋势见图2。虽然控制组孤儿小学生朋友满意度时间变量主效应也显著,F(2, 138)=4.48,η2=0.06,p<0.05,但是事后多重比较(Bonferroni)结果显示,三次测量分数之间均不存在显著差异(ps>0.05)。这表明,实验组随时间变化呈显著提高趋势,但控制组随时间变化差异不显著。因此,相较于控制组,干预更为有效地提高了实验组孤儿小学生的朋友满意度水平。

在家庭满意度上,时间变量主效应不显著,F(2, 274)=1.46,η2=0.01,p>0.05,组别主效应显著,F(1, 137)=4.32,η2=0.03,p<0.05,时间与组别交互作用显著,F(2, 274)=9.09,η2=0.06,p<0.001;这表明实验组与控制组家庭满意度随时间变化趋势显著不一致,且实验组分数显著高于控制组。简单效应分析结果显示,实验组孤儿小学生家庭满意度时间变量主效应显著,F(2, 136)=4.06,η2=0.06,p<0.05,进一步事后多重比较结果显示,T2即时后测分数显著高于T1前测分数(p<0.01),T3延时后测分数与T2即时后测分数之间、T3延时后测分数与T1前测分数之间差异均不显著(ps>0.05),其在三个观测时间点的变化趋势见图2。虽然控制组孤儿小学生家庭满意度时间变量主效应也显著,F(2, 138)=7.04,η2=0.09,p<0.01,但是事后多重比较结果显示,T1前测分数显著高于T3延时后测分数(p<0.05),T2延时后测分数与T1前测分数之间、T3延时后测分数与T2即时后测分数之间差异均不显著(ps>0.05)。这表明,实验组随时间变化呈显著提高趋势,但控制组随时间变化呈显著下降趋势。因此,相较于控制组,干预更为有效地提高了实验组孤儿小学生的家庭满意度水平。

在学校满意度上,时间变量主效应不显著,F(2, 274)=0.32,p>0.05,组别主效应不显著,F(1, 137)=3.82,p>0.05,时间与组别交互作用显著,F(2, 274)=6.13,η2=0.04,p<0.01;这表明实验组与控制组学校满意度随时间变化趋势显著不一致。简单效应分析结果显示,实验组孤儿小学生学校满意度时间变量主效应显著,F(2, 136)=3.67,η2=0.05,p<0.05,进一步事后多重比较(Bonferroni)结果显示,T2即时后测分数显著高于T1前测分数(p<0.01),T3延时后测分数与T2即时后测分数之间、T3延时后测分数与T1前测分数之间差异均不显著(ps>0.05),其在三个观测时间点的变化趋势见图2。控制组孤儿小学生学校满意度时间变量主效应不显著,F(2, 138)=2.60,p>0.05。这表明,实验组随时间变化呈显著提高趋势,但控制组随时间变化差异不显著。因此,相较于控制组,干预更为有效地提高了实验组孤儿小学生的学校满意度水平。

在总体生活满意度上,时间变量主效应不显著,F(2, 274)=1.86,p>0.05,组别主效应显著,F(1, 137)=7.18,η2=0.05,p<0.05,时间与组别交互作用显著,F(2, 274)=13.67,η2=0.09,p<0.01;表明实验组与控制组总体满意度随时间变化趋势显著不一致,且实验组分数显著高于控制组。简单效应分析结果显示,实验组孤儿小学生总体生活满意度时间变量主效应显著,F(2, 136)=9.21,η2=0.12,p<0.001,进一步事后多重比较(Bonferroni)结果显示,T2即时后测分数显著高于T1前测分数(p<0.01),T3延时后测分数也显著高于T1前测分数(p<0.05),T3延时后测与T2即时后测之间差异不显著(p>0.05),其在三个观测时间点的变化趋势见图2。虽然控制组孤儿小学生总体生活满意度时间变量主效应显著,F(2, 138)=5.60,η2=0.07,p<0.05,但是事后多重比较(Bonferroni)结果显示,三次测量分数之间均不存在显著差异(ps>0.05)。这表明,实验组随时间变化呈显著提高趋势,但控制组随时间变化差异不显著。因此,相较于控制组,干预更为有效地提高了实验组孤儿小学生的总体生活满意度水平,且这种干预效果至少可持续一个月。

上述结果分析表明从纵向时间变化角度看,干预可以有效增强实验组孤儿小学生的四种生活满意度及总体生活满意度水平,且这种干预效果在自我满意度和总体生活满意度上具有持续性。

3.3 实验组孤儿小学生参加积极心理教育干预活动的自我感受报告对实验组孤儿小学生自我感受开放式调查问卷前五个题的统计结果显示:总69人中有58人报告对自我有了新的认识(约占84%),例如有代表性的回答是“虽然我不聪明,但是我力气大,虽然我很黑,但是我很坚强”;“我虽然学习不怎么好,但是我乐于助人,我很善良”;“我长的很黑,学习也不好,但是我体育很好”。

总69人中有57人报告对朋友有了新的认识(约占83%),例如有代表性的回答是“朋友之间要互相帮助,友谊才能长存”;“朋友之间要互相信任,互相关心”;“朋友就是要有福同享,有难同当,当他们做错事的时候要包容”。

总69人中有59人报告对家人有了新的认识(约占86%),例如有代表性的回答是“爷爷虽然不能常来看我,但我相信他是爱我的”;“虽然不能每天吃到奶奶做的饭,但是我知道奶奶一直惦记我”;“虽然没有爸爸、妈妈,但是爷爷、奶奶很疼爱我,我爱他们”。

总69人中有52人报告对学校有了新的认识(约占75%),例如有代表性的回答是“虽然学校给不了我们真的家庭,但是给我们提供了很好的学习条件”;“学校虽然管理很严格,有很多限制,但这是为了我们的安全”;“学校虽然不能满足我们所有的要求,但是它已经为我们提供了很多,我们吃的、穿的都是学校给的”。

总69人中有57人认为这些新的认识使自己有了改变(约占83%),例如有代表性的回答是“我觉得我变得乐观了”;“我变得更自信了”;“我觉得我变得更快乐了”;“我觉得我更大胆了,上课敢于发言了”;“我能够更自信和友爱了,也更体谅家人了,更加明白家人朋友的重要性”;“我更能理解什么是幸福,也觉得自己是很幸福的”。

对实验组孤儿小学生自我感受开放式调查问卷最后一题的统计结果显示:总69人中有80%以上的学生能说出自己最难忘的活动是什么,例如有代表性的回答是“‘爱的礼物’让我最难忘,因为在这次活动中我表达了我对家人的爱”;“‘让我对你说声谢谢’让我最难忘,因为我在学校的时间最长,都是老师们关心照顾我,能对我爱的老师说声谢谢我很开心”;“‘幸福是什么’这次活动让我最难忘,因为看了老师给播放的视频后,觉得与视频里的人比较自己原来是很幸福的”;“‘幸运的我’让我最难忘,因为通过这次活动让我懂得了要多看自己的长处,那样才能更快乐和自信”。

实验组孤儿学生的上述自我感受报告说明,本研究中的干预课程使他们对自己生活的世界有了全新的认识,自己的某些行为也发生了积极的改变,这都是他们主观幸福感提升的反映。

4 讨论 4.1 对积极情感/消极情感的干预效果本研究认为,孤儿小学生因缺失父母关爱,所以对自己的未来充满忧虑,生活中很少表现出积极情感。因此要提升其主观幸福感,应使其学会体验更多的积极情感。根据持续幸福模型理论(Layous et al., 2013; Lyubomirsky et al., 2005; Sheldon & Lyubomirsky, 2006a),本研究基于“想象最好的自己”与“目标设置”干预技术设置了“我的美好未来”一课,其干预就是通过让孤儿小学生在课堂活动中畅想未来十年后自己的最好状态,促使其抛弃基于孤儿身份的痛苦经历所建立的消极认知和情感,形成对未来的积极认知和情感;并且在怎样才能达到自己最好状态的思考中,设置积极的生活目标,乐观面对未来。最终通过建立新意向性活动的过程有效提高孤儿小学生的积极情感,改善其情感平衡水平,从而使其主观幸福感得到有效提升。

4.2 对生活满意度的干预效果首先,本研究认为孤儿学生具有的自我污名问题(王江洋, 李昂扬,等, 2017; 王江洋, 王晓娜,等, 2017)实则是对自己生活不满意的消极自我评价结果。因此要提升其主观幸福感应使其通过学会识别并使用自己的品格优势来提高其对生活的满意度。根据品格优势理论(Seligman et al., 2005)和持续幸福模型理论(Lyubomirsky et al., 2005; Sin & Lyubomirsky, 2009),本研究基于“回忆三件好事”与“识别优势”干预技术设置了“幸运的我”一课,其干预就是通过让孤儿小学生在课堂活动中与教学案例提及的有悲惨生活经历的人物相比较,寻找自己的幸运之处,促使其学会识别自己的优势,形成对自我的客观、积极评价。最终通过建立新意向性活动的过程有效增强了对自我的满意度,从而使其主观幸福感得到有效提升。

其次,本研究认为孤儿学生具有的敌对心理问题主要表现在人际交往过程中,他们对朋友满意度较差(来媛, 2012)。根据持续幸福模型理论(Lyubomirsky et al., 2005; Sin & Lyubomirsky, 2009)和品格优势理论(Seligman et al., 2005),本研究基于“慈善行为”与“使用优势”干预技术设置了“做好事”一课,其干预就是通过让孤儿小学生在课堂活动中回忆自己曾经帮助朋友做了什么事情以及朋友帮助自己做了什么事情,激发其慈善知觉,在回忆中看到自己与朋友曾经使用的“善良”优势,加深自己与朋友之间的积极情感联结。最终通过建立新意向性活动的过程有效增强了对朋友的满意度,从而使其主观幸福感得到有效提升。

再次,本研究认为孤儿学生由于缺乏父母之爱所以羞于对家人表达“爱”。根据品格优势理论(Seligman et al., 2005),本研究基于“时间礼物”与“使用优势”干预技术设置了“爱的礼物”一课,其干预就是通过让孤儿小学生在课堂活动中回忆自己与父母、亲人等家人之间的相互关爱经历,识别出自己具有的“爱”这一品格优势,并借由想象的方式使用“爱”这一品格优势为家人送去一份“爱的礼物”以表达自己对家人的爱。最终通过在回忆中体验并稳固与亲人的“爱”与“被爱”关系有效增强了对家人的满意度,从而使其主观幸福感得到有效提升。

最后,本研究认为高年级孤儿小学生由于即将进入青春叛逆期,所以对孤儿学校的封闭式校园管理非常抵触,缺乏对学校和老师的感恩之心,校园满意度很差。根据品格优势理论(Lyubomirsky et al., 2011; Killen & Macaskill, 2015; Seligman et al., 2005; Sheldon & Lyubomirsky, 2006b),本研究基于“感恩表达”与“使用优势”干预技术设置了“我想对你说声谢谢”一课,其干预就是通过让孤儿小学生在课堂活动中回忆曾经给予过自己帮助的老师或学校管理者是如何帮助自己的,加深其对学校和老师工作的理解,激发其“感恩”优势,并通过给他们写一封感谢信练习表达自己的感激之情。最终通过表达感恩之心的方式有效增强了对学校的满意度,从而使其主观幸福感得到有效提升。

4.3 干预效果的持续性本研究通过学校心理健康课有目的地将“认识幸福”、“想象最好的自己”、“回忆三件好事”、“慈善行为”、“时间礼物”、“感恩表达”、“识别优势”、“使用优势”等积极心理干预技术教授给孤儿小学生,有效发挥了教育对行为塑造的持续性作用,使其懂得了什么是幸福,建立起新的、积极的意向性活动,学会识别并使用自己的品格优势,从而能够体验到更多主观幸福感。因此,本次干预的总体效果通过追踪测量显现出较好的持续性。

4.4 研究的意义与启示一方面,本研究根据持续幸福模型和品格优势理论,将目前积极心理学研究提出的多种积极心理干预技术有机整合于孤儿学校课堂教学中,不仅突破了以往主观幸福感干预研究多是只采用单一方法干预的模式,而且还转变了孤儿心理教育与研究的消极价值取向,倡导对孤儿学生开展积极心理教育,把主观幸福感积极心理干预引入学校心理健康教育中,将促进孤儿学生主观幸福感提升作为孤儿学校心理健康教育的重要目标。另一方面,当前在普通学校中,也存在大量父母外出务工的留守学生、父母离婚的离异家庭学生等家庭处境不利者,他们与孤儿学生相似,都是缺少完整家庭教育支持的弱势学生群体,其心理健康及主观幸福感问题也是国家政府和学校的重要关注点。故本研究开发出的孤儿小学生主观幸福感积极心理教育干预方案,不仅可以在国内其他孤儿学校中推广使用,而且对普通学校开展提升各类学生主观幸福感的积极心理健康教育同样具有较为实用的借鉴价值。

4.5 研究局限性与展望本研究虽然取得较好干预效果,但仍然存在局限性。首先,受低年级小学生认知理解能力限制,本研究只干预了五、六年级孤儿小学生。未来研究可依据此次研究开发出的干预方案在低龄及高龄学段延伸,进一步检验干预方案的适用性及有效性。其次,本研究选择的是某省孤儿学校中的孤儿学生,不能代表孤儿学生总体。我国绝大多数省份孤儿学生是在普通学校就读,未来研究可考虑进一步考察干预方案对普通学校学生的适用性及有效性。再次,由于孤儿学校客观条件限制,本研究只能对干预效果追踪一个月,因此仅能证明持续一个月时长的干预效果。未来研究可延长追踪时间,深入考察为期6周的干预是否可以有更长久的干预效果。最后,本研究设计的干预方案在每节课中综合运用了多种积极心理干预技术,这种综合干预具有促使干预效果最大化的优势,但是也存在局限性,即很难说明具体是哪一种或哪几种干预技术起了作用,哪一种或哪几种干预技术起的作用更大。未来研究可在一个较长的教学周期内,在每一节干预课程中只运用一种积极心理干预技术,同时设置多个实验组与控制组来分别检验每一种积极心理干预技术的作用效果,进而比较哪一种或哪几种干预技术起的作用更大。

5 结论本研究以学校心理健康课为教育途径,运用自行设计的积极心理教育干预方案对某省高年级孤儿小学生的主观幸福感予以干预,得出如下结论:积极心理教育干预提高了实验组孤儿小学生积极情感,改善了其情感平衡水平;增强了其对自我、朋友、家庭、学校的满意度及总体生活满意度水平;从而使其主观幸福感得到有效提升,且这种干预效果至少可持续一个月。

陈超然. (2012). 青春期艾滋病孤儿污名应对与创伤后成长研究(博士学位论文). 华东师范大学, 上海.

|

范肖冬. (1999). 情感量表: 正性情感、负性情感、情感平衡. 见: 汪向东, 姜长青, 马弘 (编). 心理卫生评定量表手册(增订版)(pp. 79-80). 北京: 中国心理卫生杂志社.

|

来媛. (2012). 孤儿身份拒绝敏感性对其心理健康问题的预测及自我污名的中介作用(硕士学位论文). 沈阳师范大学.

|

曲晓英, 刘豫鑫, 廖金敏, 王希林. (2013). 汶川震后孤儿创伤后应激障碍认知行为治疗的初步观察. 中国心理卫生杂志, 27(7): 502-507. DOI:10.3969/j.issn.1000-6729.2013.07.004 |

宋佳萌, 范会勇. (2013). 社会支持与主观幸福感关系的元分析. 心理科学进展, 21(8): 1357-1370. |

田丽丽, 刘旺. (2005). 多维学生生活满意度量表中文版的初步测试报告. 中国心理卫生杂志, 19(5): 301-303. DOI:10.3321/j.issn:1000-6729.2005.05.002 |

王江洋, 李昂扬, 孙琪, 高亚华, 温文娟, 王菲. (2017). 辽宁省孤儿学生特殊心理问题表现与干预. 沈阳师范大学学报(社会科学版), 41(3): 125-131. DOI:10.3969/j.issn.1674-5450.2017.03.025 |

王江洋, 李骋诗, 高亚华, 温文娟. (2018). 孤儿身份拒绝敏感性的阈下启动研究. 辽宁师范大学学报(社会科学版), 41(2): 37-43. |

王江洋, 王晓娜, 李昂扬, 高亚华, 温文娟. (2017). 孤儿学生的自我污名及其对社交拒绝归因的影响. 辽宁师范大学学报(社会科学版), 40(4): 6-17. |

王江洋, 杨薇, 申继亮. (2012). 12~18岁福利院孤儿身份拒绝敏感性的测量及发展特点. 中国特殊教育, 6: 11-17. DOI:10.3969/j.issn.1007-3728.2012.06.002 |

王江洋, 尹丽莉, 周铁民, 高亚华, 温文娟. (2016). 高亲密性跨群体友谊降低孤儿身份拒绝敏感性分析. 沈阳师范大学学报(社会科学版), 40(2): 22-28. |

王江洋, 张楚, 高亚华, 温文娟, 王菲. (2016). 基于接受与实现疗法技术对高自我污名初中孤儿的团体干预. 中国特殊教育, 4: 84-89. DOI:10.3969/j.issn.1007-3728.2016.04.013 |

王金权, 金岳龙, 姚应水. (2011). 中国艾滋病孤儿心理健康的研究现状. 中华疾病控制杂志, 15(6): 524-526. |

王彦斌, 赵锦云. (2006). 儿童福利社会化重构——" 昆明模式”. 北京: 社会科学文献出版社.

|

肖青. (2016). 小学高年级孤儿学生主观幸福感的积极心理教育干预研究(硕士学位论文). 沈阳师范大学.

|

熊红星, 张璟, 叶宝娟, 郑雪, 孙配贞. (2012). 共同方法变异的影响及其统计控制途径的模型分析. 心理科学进展, 20(5): 757-769. |

张巍, 朱泽, 陈萌萌, 龚先旻, 张西超. (2014). 工作场所中的主观幸福感干预研究. 心理与行为研究, 12(6): 831-839. DOI:10.3969/j.issn.1672-0628.2014.06.019 |

周浩, 龙立荣. (2004). 共同方法偏差的统计检验与控制方法. 心理科学进展, 12(6): 942-950. |

Bradburn, N. (1969). The structure of well-being. Chicago: Aldine.

|

Coote, H. M. J., & MacLeod, A. K. (2012). A self-help, positive goal-focused intervention to increase well-being in people with depression. Clinical Psychology and Psychotherapy, 19(4): 305-315. DOI:10.1002/cpp.1797 |

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3): 542-575. DOI:10.1037/0033-2909.95.3.542 |

Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. American Psychologist, 55(1): 34-43. DOI:10.1037/0003-066X.55.1.34 |

Diener, E. (2012). New findings and future directions for subjective well-being research. American Psychologist, 67(8): 590-597. DOI:10.1037/a0029541 |

Diener, E., & Fujita, F. (1995). Resources, personal strivings, and subjective well-being: A nomothetic and idiographic approach. Journal of Personality and Social Psychology, 68(5): 926-935. DOI:10.1037/0022-3514.68.5.926 |

Gander, F., Proyer, R. T., Ruch, W., & Wyss, T. (2013). Strength-based positive interventions: Further evidence for their potential in enhancing well-being and alleviating depression. Journal of Happiness Studies, 14(4): 1241-1259. DOI:10.1007/s10902-012-9380-0 |

Killen, A., & Macaskill, A. (2015). Using a gratitude intervention to enhance well-being in older adults. Journal of Happiness Studies, 16(4): 947-964. DOI:10.1007/s10902-014-9542-3 |

Layous, K., Nelson, S. N., & Lyubomirsky, S. (2013). What is the optimal way to deliver a positive activity intervention? The case of writing about one’s best possible selves. Journal of Happiness Studies, 14(2): 635-654. DOI:10.1007/s10902-012-9346-2 |

Lyubomirsky, S., Dickerhoof, R., Boehm, J. K., & Sheldon, K. M. (2011). Becoming happier takes both a will and a proper way: An experimental longitudinal intervention to boost well-being. Emotion, 11(2): 391-402. DOI:10.1037/a0022575 |

Lyubomirsky, S., Sheldon, K. M., & Schkade, D. (2005). Pursuing happiness: The architecture of sustainable change. Review of General Psychology, 9(2): 111-131. DOI:10.1037/1089-2680.9.2.111 |

Moghaddam, M. (2008). Happiness, faith, friends, and fortune—Empirical evidence from the 1998 US survey data. Journal of Happiness Studies, 9(4): 577-587. DOI:10.1007/s10902-008-9090-9 |

Seligman, M. E. P., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. Positive Psychology, 60(5): 410-421. |

Sheldon, K. M., & Lyubomirsky, S. (2006a). Achieving sustainable gains in happiness: Change your actions, not your circumstances. Journal of Happiness Studies, 7(1): 55-86. DOI:10.1007/s10902-005-0868-8 |

Sheldon, K. M., & Lyubomirsky, S. (2006b). How to increase and sustain positive emotion: The effects of expressing gratitude and visualizing best possible selves. The Journal of Positive Psychology, 1(2): 73-82. DOI:10.1080/17439760500510676 |

Sheldon, K. M., Abad, N., Ferguson, Y., Gunz, A., Houser-Marko, L., Nichols, C. P., & Lyubomirsky, S. (2010). Persistent pursuit of need-satisfying goals leads to increased happiness: A 6-month experimental longitudinal study. Motivation and Emotion, 34(1): 39-48. DOI:10.1007/s11031-009-9153-1 |

Sin, N. L., & Lyubomirsky, S. (2009). Enhancing well-being and alleviating depressive symptoms with positive psychology interventions: A practice-friendly meta-analysis. Journal of Clinical Psychology, 65(5): 467-487. DOI:10.1002/jclp.v65:5 |

Whillans, A. V., Weidman, A. C., & Dunn, E. W. (2016). Valuing time over money is associated with greater happiness. Social Psychological and Personality Science, 7(3): 213-222. DOI:10.1177/1948550615623842 |

Wortman, J., & Lucas, R. E. (2016). Spousal similarity in life satisfaction before and after divorce. Journal of Personality and Social Psychology, 110(4): 625-633. DOI:10.1037/pspp0000065 |

2. School of Sociology, Shenyang Normal University, Shenyang 110034;

3. Psychological Research Office, Liaoning Province Guang Ming School, Shenyang 110169

2019, Vol. 17

2019, Vol. 17