| 大学生自我中心与主观幸福感的关系:自尊的中介作用 |

目前,心理健康受到了空前的重视。个人“有幸福感”是其心理健康的重要标志之一(岳颂华, 张卫, 黄红清, 李董平, 2006)。主观幸福感(subjective well-being)是以心理学的视角来评价个体生活质量和心理健康的一种综合性指标,是指个体根据自定的标准对其生活质量的整体性评估,反映了个体的社会功能与适应状态(秦素琼, 余欣欣, 2011)。近年来,很多研究者对大学生的主观幸福感及其影响因素给予越来越多的关注(高爽, 张向葵, 徐晓林, 2015)。大学生能够明确体验到主观幸福感的存在,但却发现当代大学生的主观幸福感水平较低(王焕贞, 江琦, 侯璐璐, 2017)。主观幸福感是心理健康的一个重要指标,它对大学生的健康发展有着举足轻重的作用,因此探讨大学生主观幸福感具有重要的现实意义。

自尊(self-esteem)是指个体在自我意象以及对自我社会价值的评估、理解的基础上,个体对自己所持有的特质的评价、感受和态度;自尊在很大程度上表现了个体对自我的一种态度—自我肯定还是否定,体现为个体对自己能力大小、重要性、价值感和成功感的自信程度。自尊被认为是大学生心理发展最突出、最重要的年龄特征之一,是青年心理健康的保护因子,自尊与心理健康有着极为密切的关系,是影响心理健康的核心因子,自尊的状况直接影响个体心理健康的程度(高爽等, 2015)。众多研究还发现自尊对主观幸福感起中介作用,和谐的关系对个体自尊具有促进作用,进而影响个体主观幸福感(胡金凤, 孙配贞, 郑雪, 何资桥, 2012)。自尊是对主观幸福感的最可靠、最有力的预测指标之一(Diener, 1984; 丁凤琴, 王勇慧, 王振宏, 2011)。Diener 和 Diener(1995)通过对31个国家的13118名大学生进行跨文化研究发现,自尊与主观幸福感中的生活满意度显著正相关。

自我中心(Ego-centrism)指个体出现的无法区分自己同他人关注内容的异同的现象,当个体在面对外界事物刺激时,通常以自己的想法推测他人的想法的现象(Elkind, 1967)。Elkind研究认为,自我中心存在假想观众和个人神话两个维度。假想观众指个体认为其他人都像他们自己那样时刻关注着他们,这种认知、信念会促使个体对自我意识的过分强调以及对他人想法的过度关注,使个体经常处于一种自认为自己的言行举止等方面正在受到他人注意和评价,从而影响个体行为和情感。个人神话包含三个成分:独特自我、全能性和不可伤害性。独特自我是个体对自身独特性的感知。全能性与不可伤害性则指个体认为自己无所不能,拥有特殊能力或影响力,不可能受到伤害的认知、信念。研究证实,假想观众水平高的个体在人际交往中对人际关系的敏感性更高,所体验到的生活满意度更低,会有更低的主观幸福感,全能性与不可伤害性能够提升个体的自我价值感、胜任感,使个体更加自信,有利于自我与社会关系的发展、缓解抑郁情绪,所体验到的生活满意度更高,会有更高的主观幸福感(郭菲, 雷雳, 2006; 李彩娜, 董竹, 王瑶瑶, 张礼娟, 2015)。可见,假想观众和个人神话是抑郁情绪的显著预测因子,但个人神话的不同成分对抑郁的预测作用不同。由此可知,自我中心可能与个体主观幸福感有关,而且自我中心的不同成分对主观幸福感的预测作用可能也不同,但是目前尚未有关于自我中心与主观幸福感关系的研究。

基于上述分析,自尊体现了个体对自己能力、重要性、价值感与成功感的自信程度,体现了个体对自我的评价状况,能够很好地预测主观幸福感。而假想观众水平高的个体易产生更多的自我批评、自责,高抑郁情绪和低自我价值感,所体验到的生活满意度更低,会有更低的主观幸福感;全能性与不可伤害性能够提升个体的自我价值感、胜任感,使个体更加自信,有利于自我与社会关系的发展、缓解抑郁情绪,体验到的生活满意度更高,会有更高的主观幸福感。因此,本研究认为自尊可能在自我中心对主观幸福感的影响中起调节作用。那么,大学生自我中心、自尊与主观幸福感三者之间的关系如何?大学生自我中心对主观幸福感的影响是否受自尊的中介作用?

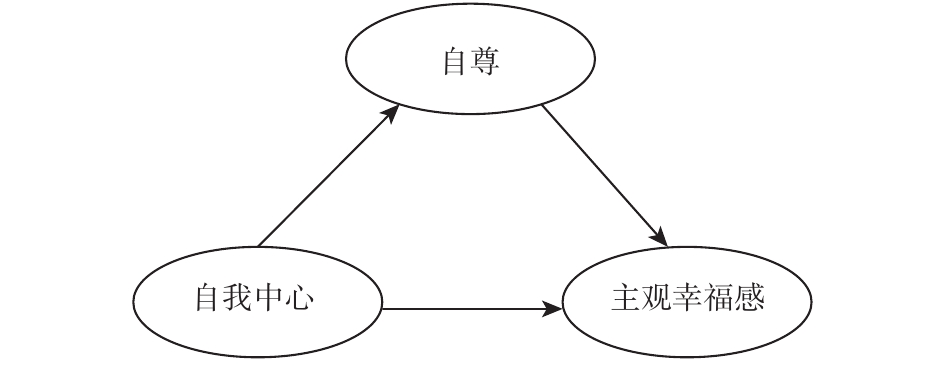

基于已有文献,本研究以大学生群体为被试,探讨自我中心、自尊与主观幸福感之间的关系和作用机制,从而为高校提升大学生主观幸福感提供指导依据。本研究认为,自我中心可能是影响主观幸福感的一个重要的基本变量,自尊可能是其间的中介变量,即自我中心可能直接影响主观幸福感,也可能通过自尊间接影响主观幸福感。本研究假设如下:(1)自我中心、自尊与主观幸福感之间相关显著,且存在线性关系;(2)大学生自我中心对自尊、主观幸福感存在显著预测作用;(3)自尊对大学生主观幸福感有显著预测作用;(4)自尊是自我中心与主观幸福感的中介变量,建构三者之间的关系模型如图1。

|

| 图 1 以自尊为中介变量的自我中心与主观幸福感之间关系的假设模型 |

2 研究方法 2.1 研究对象

以陕西六所省属普通高校大学生1012人为被试,采用匿名方式,随机抽样进行测试,回收问卷992份,回收率98%,剔除无效问卷,获得有效问卷964份,有效率97.2%,有效被试具体分布情况见表1。

| 表 1 被试基本情况(N=964) |

2.2 研究工具 2.2.1 青少年自我中心问卷

采用侯珂(2007)修订的《青少年自我中心问卷》,共34个项目,分为假想观众、全能性、独特自我和不可伤害性四个维度。问卷采用5点计分,从“1不符合”到“5符合”。以大学生为被试,正式施测前对自我中心问卷进行信度和效度检验,结果证实青少年自我中心问卷同样适用于大学生被试群体。信度分析表明,假想观众、全能性、独特自我和不可伤害性的内部一致性系数分别为0.81、0.81、0.76和0.74。

2.2.2 自尊量表采用Rosenberg编制的《自尊量表》(Rosenberg, 1965)。量表共10个项目,采用4点计分,1代表“很不符合”,4代表“很符合”,用于评定被试对10个项目的符合程度。第3、5、8、9、10题为反向计分题目。总分范围为10–40,分值与自尊程度成正比,分值越高表示个体自尊水平越高。量表的内部一致性系数为0.78。

2.2.3 主观幸福感测量工具参照相关研究(申继亮, 胡心怡, 刘霞, 2009),采用生活满意度、积极情感和消极情感作为主观幸福感的指标。

(1)生活满意度问卷。采用Diener编制的生活满意度量表(Diener, 1984),测量主观幸福感的认知成分。共5项,采用7点计分,分值在1–7之间,1表示强烈反对,7表示强烈赞成,分值与生活满意度程度成正比,得分越高说明生活满意度越高。该量表在国内大量研究中得到了广泛应用,信效度较好,能客观反映主观幸福感的认知成分。本研究中该量表的内部一致性信度系数为0.79。

(2)积极和消极情感。采用陈文锋和张建新(2004)修订的积极/消极情感量表,用于测量正性情感和负性情感。量表有14个项目,采用9点计分,测试被试过去一周的情感状况。该量表在国内大量研究中得到了广泛应用,信效度较好。本研究中该量表的内部一致性信度系数为0.79。

2.3 数据分析采用SPSS15.0和AMOS7.0社会科学统计软件对测试数据进行录入、整理、分析。

3 研究结果 3.1 研究变量的描述性统计和相关分析采用偏相关分析的统计方法,控制性别和年级,对研究变量进行相关分析,结果如表2所示。

| 表 2 研究变量的描述性统计和相关分析结果 |

表2结果显示,自我中心与自尊显著正相关(r=0.11, p<0.01),自尊与主观幸福感显著正相关(r=0.48, p<0.01),自我中心与主观幸福感显著正相关(r=0.25, p<0.01)。上述分析显示,自我中心、自尊与主观幸福感之存在一定的线性关系,可进一步进行回归分析。

3.2 自我中心、自尊对主观幸福感的回归分析为了考查自我中心和自尊对主观幸福感的共同预测作用,采用层次回归进行分析,建立以主观幸福感为因变量,自我中心和自尊为预测变量的回归模型。具体而言,控制性别、年级及经济状况等人口学变量,在模型第一层,放入人口学变量—性别、年级和家庭经济状况,并转换为虚拟变量;在模型第二层放入自我中心,考查自我中心对主观幸福感的贡献;最后,在模型第三层放入自尊,考查自我中心和自尊对主观幸福感的共同预测作用。

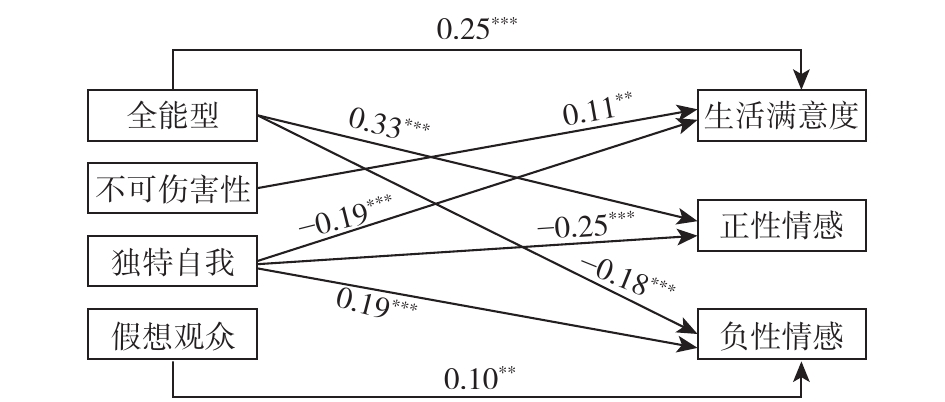

分析结果显示,自我中心预测主观幸福感的回归模型显著(F=59.44, p<0.001)(见表3),自我中心对主观幸福感有显著的预测作用(R2=0.22, p<0.001),自我中心对主观幸福感的解释率达到了22%;自我中心的全能性和不可伤害性两个维度对主观幸福感有显著正向预测作用,回归系数分别是R2=0.38和R2=0.16;独特自我和假想观众维度对主观幸福感有显著负向预测作用,回归系数分别为R2=–0.29和R2=–0.18(见表3)。控制了第一层人口学变量后,自我中心与自尊二者对主观幸福感的回归模型也非常显著(F=72.56, p<0.001)(见表6),在同时控制人口学变量与自我中心变量之后,自尊也能显著预测主观幸福感(R2=0.31, p<0.001)(见表6)。

| 表 3 自我中心对主观幸福感的预测作用 |

| 表 6 自我中心、自尊对主观幸福感的回归分析 |

3.3 自尊中介作用分析

为了证实自尊在大学生自我中心和主观幸福感间的中介作用,采用三步回归分析,建立三个层级回归模型:模型一,考查自我中心及其维度对中介变量自尊的回归分析(见表4);模型二,考查自尊对主观幸福感的回归作用(表5);模型三,考察自我中心与中介变量自尊对主观幸福感的共同预测作用(见表6)。

| 表 4 自我中心对自尊的回归分析 |

| 表 5 自尊对主观幸福感的回归分析 |

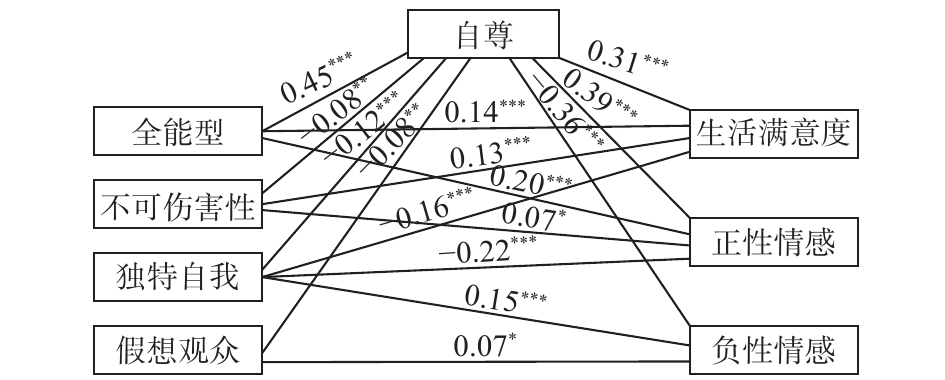

从表4中可以看出,自我中心显著的解释个体的自尊水平(R2=0.20, F=57.99, p<0.001),即自我中心对自尊具有显著的预测作用。表5的结果显示,自尊能显著预测主观幸福感,(R2=0.23, F=288.04, p<0.001)。表6结果显示,预测变量自我中心对主观幸福感存在显著预测作用(R2=0.22, p<0.001),当加入中介变量自尊后,自我中心仍然能显著的解释主观幸福感(R2=0.16, p<0.001),自我中心对主观幸福感变异的解释率降低了6%(R2原来的0.22降低到0.16, △R2=0.06),对生活满意度变异的解释率提高了5%(R2由原来的0.10提高到0.15, △R2=0.05),对正性情感变异的解释率提高了7%(R2由原来的0.16提高到0.23, △R2=0.07),对负性情感变异的解释率提高了9%(R2由原来的0.07提高到0.16,△R2=0.09),然而,不可伤害性对正性情感的预测作用由不显著变为显著,不可伤害性对生活满意度由较显著变为非常显著,全能性对负性情感的预测作用由显著变为不显著,假想观众对负性情感的预测由较显著变为一般显著。表6的结果还显示,控制人口学变量与预测变量自我中心对主观幸福感的影响后,自尊对自我中心的影响依然显著(R2=0.31, p<0.001),自尊对主观幸福感的解释率增加了8%(R2由以前的0.23增加到0.31)。可见,自尊在自我中心与主观幸福感间具有中介效应,支持自尊在自我中心与主观幸福感间的中介假设。具体预测路径见图2和图3。

|

| 图 2 自我中心预测主观幸福感的路径图 |

|

| 图 3 自我中心、自尊预测主观幸福感的路径图 |

4 讨论 4.1 自我中心、自尊及主观幸福感的关系

本研究发现自我中心与主观幸福感显著相关,自我中心对主观幸福感有显著的预测作用,且不同成分对主观幸福感的预测作用有所不同。这个结果与国内外的一些研究结果相一致。已有研究发现,假想观众水平高的个体在人际关系上更敏感,有更多的社交焦虑,更倾向采取自责、退避等消极方式应对问题,并产生更多的自我批评、低自我价值和抑郁情绪(郭菲, 雷雳, 2006; 李彩娜等, 2015)。因此,假想观众观念越强,主观幸福感也越低。结果发现,独特自我、假想观众与主观幸福感负相关,这与李彩娜等的研究结果一致,自我中心的假想观众、个人神话的独特自我均与抑郁情绪显著正相关,全能性则与抑郁情绪显著负相关。而与李彩娜等的研究结果不一致的是本研究中自我中心的不可伤害性与主观幸福感正相关,李彩娜等的研究认为不可伤害性与抑郁情绪显著正相关,不可伤害性得分高的大学生,会因发展中遭受的挫折和打击而体验到更多的消极情绪。但本研究的结果与Lapsley(2003)的结果一致,即不可伤害性高的个体会体验到更多的积极情绪,并产生较高的主观幸福感。自我中心的全能性和不可伤害性得分高的大学生认为自己有特殊的能力或影响力,他们的自我价值感会更加强烈,自信心和独立感都更强,所体验到的生活满意程度更高,体验到的正性情感也更多。而具有高不可伤害性观念的个体会有更多的无畏感,对生活有更多的自信心,能体验到更多积极情感,会有更高的生活满意度(李彩娜等, 2015)。这与Jahnke和Blanchard-Fields(1993)的研究结果一致,认为高全能性有助于提高个体自信心,缓解抑郁情绪。

已有研究发现,自尊与主观幸福感呈正相关(耿晓伟, 郑全全, 2008),这进一步印证了相关研究结论,即自尊是影响主观幸福感的一个最可靠和强有力的因素。研究也发现,自尊对大学生主观幸福感有预测作用,自尊水平越高的大学生,主观幸福感越强,这与以往研究的研究结果一致(丁凤琴等, 2011; 马欣然, 任孝鹏, 董夏薇, 朱廷劭, 2017)。一般情况下,高自尊个体具有较高的自我效能感,更容易获得有效的社会支持和积极情感体验。同时,高自尊的个体在遇到困难和挫折时更容易采用积极的应对方式,有利于化解消极情绪,减少问题行为,增加生活满意度,提高主观幸福感。

另外,自我中心与自尊之间也呈显著正相关。自我中心的“新视点(new look)”理论从社会认知的角度提出了新的假想观众和个人神话理论模型(Goossens, Beyers, Emmen & van Aken, 2002)。该理论认为自我中心可以帮助缓解与父母分离的焦虑,个人神话成分中的全能性和不可伤害性在某种程度上可以增强青少年的自信和独立感(郭菲, 雷雳, 2006)。从这个角度来看,大学生自我中心与自尊可能存在某些联系。本研究结果也表明,全能性高的大学生对自己的能力更加自信,认为自己什么都可以做到,无所畏惧,更容易认可自己的价值,自尊水平会更高。独特自我观念高的大学生更加自我,认为没有人能够理解自己,不屑与同伴进行交流和分享,这就会影响到大学生在群体中的被接纳程度,从而影响个体的自尊水平。本研究结果显示,全能性高的个体有更高水平的表达积极情绪的效能、以及管理消极情绪的能力,从而有利于缓解紧张情绪、降低不良情绪的产生,有利于个体的身心健康。这与郭菲和雷雳的研究一致,个人神话的全能性作为个体的一种积极的“认知偏差”,在有些情况下是有利于个体身心健康的(郭菲, 雷雳, 2006)。上述结果提示有必要对三者之间的关系进行进一步探讨和考察。

4.2 自尊对自我中心与主观幸福感的中介影响中介效应分析结果表明,自尊在自我中心与主观幸福感之间起部分中介作用。结果显示,自我中心各维度显著预测自尊,共同解释自尊20%的变异;自尊对主观幸福感各维度也有显著预测作用,解释了主观幸福感变异的23%;自我中心对主观幸福感有显著的预测作用,但当加入中介变量自尊后,自我中心对主观幸福感变异的解释率降低了6%(R2由原来的0.22降低到0.16);当控制人口学变量与预测变量自我中心对主观幸福感的影响后,自尊对自我中心的影响依然显著,自尊对主观幸福感的解释率增加了8%(R2由以前的0.23增加到0.31)从这个过程中不难发现,自我中心各维度对主观幸福感的影响部分是由自尊引起的,即自尊在自我中心与主观幸福感之间起部分中介作用。

自我中心观念强的大学生认为自己是众人关注的焦点,有更高的自信,更强烈的自我价值感,更高的自尊水平,对生活的态度更积极乐观,容易感受到更高的生活满意度和正性情感,主观幸福感也更高。同时,当个体自尊水平比较高时,他们会更自信,对自我价值更认可,更易产生高的自我独特性以及不可伤害性。进而,提高他们对生活的满意度和主观幸福感。自尊从而实现了在自我中心与主观幸福感间的缓冲作用,中介效应。

自我中心与主观幸福感的关系比较复杂,本研究发现自尊在自我中心与主观幸福感之间起部分中介作用,当然,不排除存在其他因素也在自我中心与主观幸福感之间起中介作用的可能性。对此,有待进一步深入探讨。本研究结果为提升大学生的主观幸福感,促进大学生的心理健康水平提供了一个新思路,提示高校心理健康教育工作者要帮助大学生调整自我认知,改善他们对自我意识的夸大感觉、对危险的过分轻视、理想主义和对人际过度敏感性。

5 结论本研究得出以下结论:(1)自我中心与主观幸福感、自尊两两之间显著正相关;(2)自我中心对主观幸福感有显著的预测作用,其中全能性和不可伤害性对主观幸福感有正向预测作用,独特自我和假想观众对主观幸福感有负向预测作用;(3)自尊对主观幸福感中的生活满意度和正性情感有显著正向预测作用,对负性情感有显著负向预测作用;(4)自尊在自我中心与主观幸福感间起部分中介作用。

陈文锋, 张建新. (2004). 积极/消极情感量表中文版的结构和效度. 中国心理卫生杂志, 18(11): 763-765, 759. DOI:10.3321/j.issn:1000-6729.2004.11.003 |

丁凤琴, 王勇慧, 王振宏. (2011). 国防大学生文化取向、自尊与主观幸福感的特点及其关系. 心理发展与教育, 27(4): 374-381. |

高爽, 张向葵, 徐晓林. (2015). 大学生自尊与心理健康的元分析——以中国大学生为样本. 心理科学进展, 23(9): 1499-1507. |

耿晓伟, 郑全全. (2008). 自尊对主观幸福感预测的内隐社会认知研究. 中国临床心理学杂志, 16(3): 243-246. DOI:10.3969/j.issn.1005-3611.2008.03.006 |

郭菲, 雷雳. (2006). 青少年假想观众和个人神话观念的研究述评. 心理科学进展, 14(6): 873-879. |

侯珂. (2007). 青少年自我中心的特点及其对社会适应的影响(博士学位论文). 北京师范大学.

|

胡金凤, 孙配贞, 郑雪, 何资桥. (2012). 大学生自我构念与主观幸福感的关系: 自尊与关系和谐的中介效应. 心理发展与教育, 28(3): 314-321. |

李彩娜, 董竹, 王瑶瑶, 张礼娟. (2015). 大学生抑郁与自我中心: 情绪调节自我效能的中介. 中国特殊教育, (10): 55-62. DOI:10.3969/j.issn.1007-3728.2015.10.009 |

马欣然, 任孝鹏, 董夏薇, 朱廷劭. (2017). 名字喜爱度对主观幸福感的影响: 自尊的中介作用. 中国临床心理学杂志, 25(2): 374-377. |

秦素琼, 余欣欣. (2011). 大学生健康人格、自尊与主观幸福感的关系. 广西师范大学学报(哲学社会科学版), 47(3): 115-119. DOI:10.3969/j.issn.1001-6597.2011.03.023 |

申继亮, 胡心怡, 刘霞. (2009). 留守儿童歧视知觉特点及与主观幸福感的关系. 河南大学学报(社会科学版), 49(6): 117-121. DOI:10.3969/j.issn.1000-5242.2009.06.020 |

王焕贞, 江琦, 侯璐璐. (2017). 大学生性格优势对主观幸福感的影响: 优势运用和压力性生活事件的作用. 心理发展与教育, 33(1): 95-104. |

岳颂华, 张卫, 黄红清, 李董平. (2006). 青少年主观幸福感、心理健康及其与应对方式的关系. 心理发展与教育, 22(3): 93-98. DOI:10.3969/j.issn.1001-4918.2006.03.017 |

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3): 542-575. DOI:10.1037/0033-2909.95.3.542 |

Diener, E., & Diener, M. (1995). Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 68(4): 653-663. DOI:10.1037/0022-3514.68.4.653 |

Elkind, D. (1967). Egocentrism in adolescence. Child Development, 38(4): 1025-1034. DOI:10.2307/1127100 |

Goossens, L., Beyers, W., Emmen, M., & van Aken, M. A. G. (2002). The imaginary audience and personal fable: Factor analyses and concurrent validity of the " new look" measures. Journal of Research on Adolescence, 12(2): 193-215. DOI:10.1111/1532-7795.00031 |

Jahnke, H. C., & Blanchard-Fields, F. (1993). A test of two models of adolescent egocentrism. Journal of Youth and Adolescence, 22(3): 313-326. DOI:10.1007/BF01537795 |

Lapsley, D. (2003). The two faces of adolescent invulnerability. In D. Romer (Ed.), Reducing adolescent risk: Toward an integrated approach (pp. 23–31). Pennsylvania: Sage.

|

Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.

|

2019, Vol. 17

2019, Vol. 17