| 工作记忆容量与走神频率关系的元分析 |

早在一百多年前,心理学家詹姆士(William James)就曾使用“意识流”来描述人类意识的流动性。在广泛的意识流体验中,走神(mind wandering, MW)是其中人们非常熟悉却又时常忽视的一种体验,这种忽然“闪现”的体验出现时,我们可以说自己是在开小差、做白日梦(day dreaming),或者是在完成任务时心不在焉,这些都称为走神。一方面,走神可以帮助你打发无聊的空闲时间;而另一方面,它也会在你努力专注于当前任务时产生干扰,使你无法高效地完成任务。正是由于走神现象在日常生活中的普遍存在,近些年渐渐成为研究者关注的主题。

在Smallwood和Schooler(2006)发表“The restless mind”这篇文章后,走神的相关研究日益丰富。通过回顾和整理已有研究文献发现,在走神的众多影响因素中,工作记忆容量被普遍认为是对走神频率影响较大的因素之一(Smallwood & Schooler, 2006; McVay & Kane, 2009, 2010, 2012; Banks, 2011; Unsworth & Mcmillan, 2013; Kane et al., 2017; Voss, Zukosky, Wang, 2018; Robison & Unsworth,2017)。然而,到目前为止,关于工作记忆容量与走神频率之间关系的研究仍未达成共识。如以Smallwood和Schooler为代表的一些研究者认为工作记忆容量高的个体比工作记忆容量低的个体更容易走神(Smallwood, Brown, Baird, & Schooler, 2012)。然而,持执行控制失败观点的研究者对其提出了质疑,他们在日常情景和实验室中都得出了完全相反的结论,认为相比高工作记忆容量者,低工作记忆容量的个体更容易出现走神现象(Kane et al., 2007; Marcusson-Clavertz, Cardeña, & Terhune, 2016)。以上工作记忆容量与走神频率之间关系的研究结果存在差异,表明二者之间可能还存在其它调节变量。因此,本研究采用元分析(meta-analysis)方法对走神频率与工作记忆容量之间的关系,以及可能影响二者关系的因素进行全面、系统的分析,以得出更为普遍、准确的结论。

2 文献综述 2.1 走神的含义与测量走神作为一种极其普遍的意识现象,是指注意从当前任务或者外部事件转移到内部自发的思维和情感的一种现象(Smallwood & Schooler, 2006, 2015; 吴国来, 周曼, 阴晓娟, 李海英, 李娇花, 2017)。日常生活中,走神这种体验平常得让人理解起来毫不费力,但是它本身所具有的内源性、自发性以及不确定性却给实验研究带来了很大的挑战(宋晓兰, 唐孝威, 2012)。研究者既无法用传统心理物理法对它进行精确测量,又难以通过操作外界刺激控制它的出现。好在走神的发生频率很高,因而研究者可以采用“守株待兔”的方式等它自己出现,这种方式主要通过口头报告来实现。由于获取方式存在差异,可以将口头报告分为探针式(probe-caught)和自我发现式(self-caught)两种。探针式报告中,当被试正在执行任务或在日常生活中时,通过呈现探针,打断所进行的活动,要求其进行按键或口头报告被打断前一刻所处的意识状态(Smallwood & Schooler, 2006)。与探针式报告法不同,自我发现式报告需要被试监控自我意识,在实验过程或日常情景中,一旦发现自己发生走神,便立即报告。除此之外,其它如问卷法、基于持续注意反应任务(SART)的行为指标在走神研究中也被广泛应用。近些年随着各种生理心理记录方法在心理学实证研究中的深入应用,眼动、多导生理记录、事件相关电位(ERP)以及功能性磁共振(fMRI)等探测手段为走神客观指标的探索也带来了无限生机。综上,目前的走神研究仍以自我报告式和探针式的口头报告为主要测量方法,其他如行为指标、眼动、脑电等测量方式,仍需以被试的口头报告来判断个体是否发生了走神,从而通过比较走神和非走神这两种状态的差异来对走神进行研究。相信随着技术手段的不断提高和实验设计的日益精致,可以不需要被试的口头报告,就能以其他客观指标直接测量出被试的走神活动。

2.2 工作记忆容量与走神频率的关系在过去的10年中,关于工作记忆容量与走神频率的相关研究甚多。以不同群体为被试进行的大量相关研究都发现工作记忆容量与走神频率之间存在相关(Smallwood & Schooler, 2006; McVay & Kane, 2012; Mrazek, Franklin, Phillips, Baird, & Schooler, 2013; Smallwood, Brown, Baird, & Schooler, 2012; 孔海燕, 孙雨, 宋广文, 2018)。然而在不同的研究中,工作记忆容量与走神频率的相关系数却差异较大。关于二者的关系究竟如何,以往的研究主要存在两种观点。执行控制失败假说认为,相比低执行控制能力个体而言,具有更高执行控制能力的个体更能够成功抑制任务无关思维的干扰,从而降低了走神的发生。而个体的执行控制能力可以通过工作记忆容量来进行预测。因此,工作记忆容量高的被试,走神频率更低。Kane等人(2007)的研究也表明,工作记忆容量高的个体在面对具有挑战性的任务时,会比工作记忆容量低的个体发生更少的走神。

与上述观点相反,解耦合理论认为走神会消耗一定的认知资源(Smallwood & Schooler, 2006)。这样,在完成相同任务时,高工作记忆容量者就能够比低工作记忆容量者剩余更多的资源,从而自由地运用于其他任务中。因此,工作记忆容量高的人比工作记忆容量低的人更容易出现走神。Levinson,Smallwood和Davidson(2012)的实验结果也表明,工作记忆容量较高的个体在低负载任务中出现更多的走神。

以上工作记忆容量与走神频率关系的研究结果不尽一致,表明二者之间可能还存在着调节变量。因此本研究采用元分析的方法,深入探讨工作记忆容量与走神频率之间的关系以及可能存在于二者之间的调节变量。

2.3 工作记忆容量与走神频率的调节变量 2.3.1 工作记忆容量的测量工具工作记忆容量是指个体保持信息的最大数量,主要采用简单广度任务和复杂广度任务来进行测量。简单广度任务通常要求被试按照正确的顺序回忆向其呈现的一定数量的项目(Engle, Kane, & Tuholski, 1999)。在简单广度任务中,工作记忆只是在进行存储任务,并未涉及到加工任务。但在实际生活中,工作记忆不可能只进行存储任务,而不进行加工任务,二者常常都是同时进行的。而复杂广度任务要求被试在信息存储的基础上进行积极加工,可以衡量面对额外任务时个体的信息储存能力,更能反映工作记忆的容量。因此在实证研究或实践运用过程中,也通常使用复杂广度任务来测量工作记忆容量。但是复杂广度任务也包含许多种类,不同种类测量的信度、效度不同,侧重的工作记忆的内容也不尽相同,如听力广度任务和阅读广度任务虽然相似,但前者信息的处理通道主要是听觉,而后者信息的处理通道主要是视觉文字处理(毛伟宾, 杨治良, 2008)。因此,不同的测量方式对工作记忆容量的测量也会造成影响。从满足本元分析标准的文献来看,它们并非使用单一的工作记忆容量测量工具,因此,在探讨个体工作记忆容量与走神频率的关系时,把工作记忆容量测量工具作为调节变量,分析其是否会对二者关系产生不同的影响,对于了解当前是否存在更优的工作记忆容量测量工具,以及在实证研究或实践运用过程中应该选择哪个或哪几个测量工具具有重要的指导意义。

2.3.2 走神频率的测量方式目前,对走神现象的测量主要采用口头报告法,如探针式和自我发现式。当采用自我发现式对走神频率进行测量时,要求被试在任务中监控自己的意识状态,一旦发现走神就立即报告;当采用探针式时,会在任务进行的过程中随机打断被试(即插入探针),并要求其报告在插入探针前的意识状态(Schooler, Reichle, & Halpern, 2004),来检测被试自己当时并未觉察到的走神片段(吴国来, 高原, 周曼, 2016)。然而自我发现式在很大程度上会受到个体对自我意识监控能力和水平的影响(Schooler et al., 2004),即个体的元监控能力。因此,当人们对自己的思维进行实时监测时,由于其元认知能力存在差异,会产生误报或漏报的情况,从而对实验结果产生干扰。而探针式不需要被试监控自己的意识状态,且能够检测到被试无法觉察到的走神片段,但是频繁地插入探针可能会改变被试的行为(Schad, Nuthmann, & Engbert, 2012),而且有研究表明探针间隔时间越久,走神的报告频率越大(Seli, Cheyne, & Smilek, 2013),从而为走神频率的测量带来额外变量的干扰。以往也有研究发现,不同的走神测量方式测得的走神频率并不一致(Schooler et al., 2004)。因此,实验过程中走神频率的测量方式可能对工作记忆容量与走神频率的关系起调节作用。

2.3.3 任务难度关于任务难度对走神频率的影响目前仍没有得出一致的结论。研究二者关系时,通常采用信号辨别反应任务,持续注意反应任务以及阅读任务等。研究者发现,相比于较难的阅读任务,走神频率在低难度任务中(如信号辨别任务)更高(Smallwood & Schooler, 2006; Feng, D’Mello, & Graesser, 2013)。Smallwood提出了解耦合理论来解释这一现象。该理论认为:走神会消耗注意与执行资源,当个体面临需要较多注意资源的任务时,该类任务就会抑制走神的发生。以后的一些研究也在不同程度上证明了该理论,但是它在提出之初就备受争议。因为它难以解释在高难度任务中(如高难度阅读任务),走神频率也会很高的事实。如,Feng等(2013)发现,被试在高难度阅读任务中,走神频率达到42%,比简单任务中36%的走神频率还高,且得到了其他研究者的支持(Foulsham, Farley, & Kingstone, 2013)。此外,一些研究表明,不同难度的任务也会影响工作记忆容量与走神频率之间的关系(杜红芹, 2015; 陈彩琦, 陈晓雪, 2016)。因此,本研究采用元分析的方法探讨任务难度对工作记忆容量与走神频率关系的调节作用。

3 研究方法 3.1 文献检索本文采用两种策略对中英文相关实证研究进行了全面检索。中文文献主要使用CNKI 数据库、中国科技期刊数据库、万方数据库、维普期刊网对国内有关工作记忆容量与走神频率关系的相关研究进行了检索。将“工作记忆”“工作记忆容量”“工作记忆广度”“执行控制能力”和“走神”“心智游移”“心不在焉”“任务无关思维”“自发思维”“白日梦”进行两两配对来检索相关文献。英文文献主要使用Google 学术、SCI 数据库、ElsevierSD、ProQuest 博硕士论文全文数据库、ScienceDirect、Springer对国外有关工作记忆容量与走神频率关系的相关研究进行了检索。将“working memory”“working memory capacity”“working memory span”“executive span”和“wandering mind”“mind wandering”“self-generated thought”“task-unrelated thinking/thought”“day dreaming”“train/stream of thought”“attention failures”“cognitive failures”“mindless reading”进行两两配对来检索相关文献。对于已经搜索到但是没有报告研究结果内容的文献,通过电子邮件与作者取得联系以获取全文或结果部分。最终搜索到47篇相关研究。

3.2 文献纳入标准(1)研究必须是考察工作记忆容量与走神频率之间关系的实证研究,排除没有报告完整效应量的研究。(2)所有被试均为正常被试,不包括生理疾病患者(如ADHD、强迫症患者等)。(3)样本大小明确。(4)文献中明确表明工作记忆容量的测量工具,走神频率的测量方式以及任务难度。(5)若某研究数据在两篇及两篇以上的文献中重复出现,则只能将其中一篇纳入元分析。根据以上标准,获得满足纳入标准的有效研究共17篇,其中中文文献1篇,英文文献16篇。

3.3 文献编码每个独立样本产生一个效应值,若一个研究包含多个独立样本,则需分别编码。编码标准如下:文献信息(作者名+文献时间)、工作记忆容量测量工具、走神频率测量方式、任务难度,详见表1。

| 表 1 元分析中纳入的原始研究 |

3.4 元分析过程 3.4.1 效应量计算

本次元分析选择相关系数作为效应量,对于报告了t值、F值或χ2值的研究文献,可采用统计方法将其转化成r值,具体转化方式为:r = [t2/(t2 + df)]1/2, df = n1 + n2 − 2; r = [F/(F + df)]1/2, df = n1 + n2 −2; r = [χ2/(χ2 +N)]1/2。

3.4.2 模型的选择根据权重成分的不同,在进行元分析时可选择随机效应和固定效应两种模型。当Q值显著时,表明检验出的效应值是异质的,应选择随机效应模型,反之则采用固定效应模型(Hedges & Vevea, 1998)。由于本研究要探讨工作记忆容量测量工具、走神频率测量方式以及任务难度的调节作用,理论而言,更适宜采用随机效应模型。

3.4.3 数据分析及处理程序在本研究中,运用excel 2010对文献进行整理和编码,并使用R语言的metacor及meta数据包进行主效应检验、异质性检验、发表偏差检验及调节效应检验。

4 结果 4.1 同质性检验表2是同质性检验的结果。Q检验结果表明,Q = 263.46,p<0.0001,说明各研究间存在异质性,应采用随机效应模型进行效应值的合并。I2 = 72.70表示只有27.3%的观察变异是由随机误差导致的,仍有72.7%的变异是由效应值的真实差异导致的。Tau2为0.02,表示各文献研究间的变异有2%可用于计算权重系数。同质性检验的结果表明,本次元分析选择随机效应模型是恰当的。

| 表 2 工作记忆容量与走神频率的同质性检验结果 |

4.2 发表偏差检验

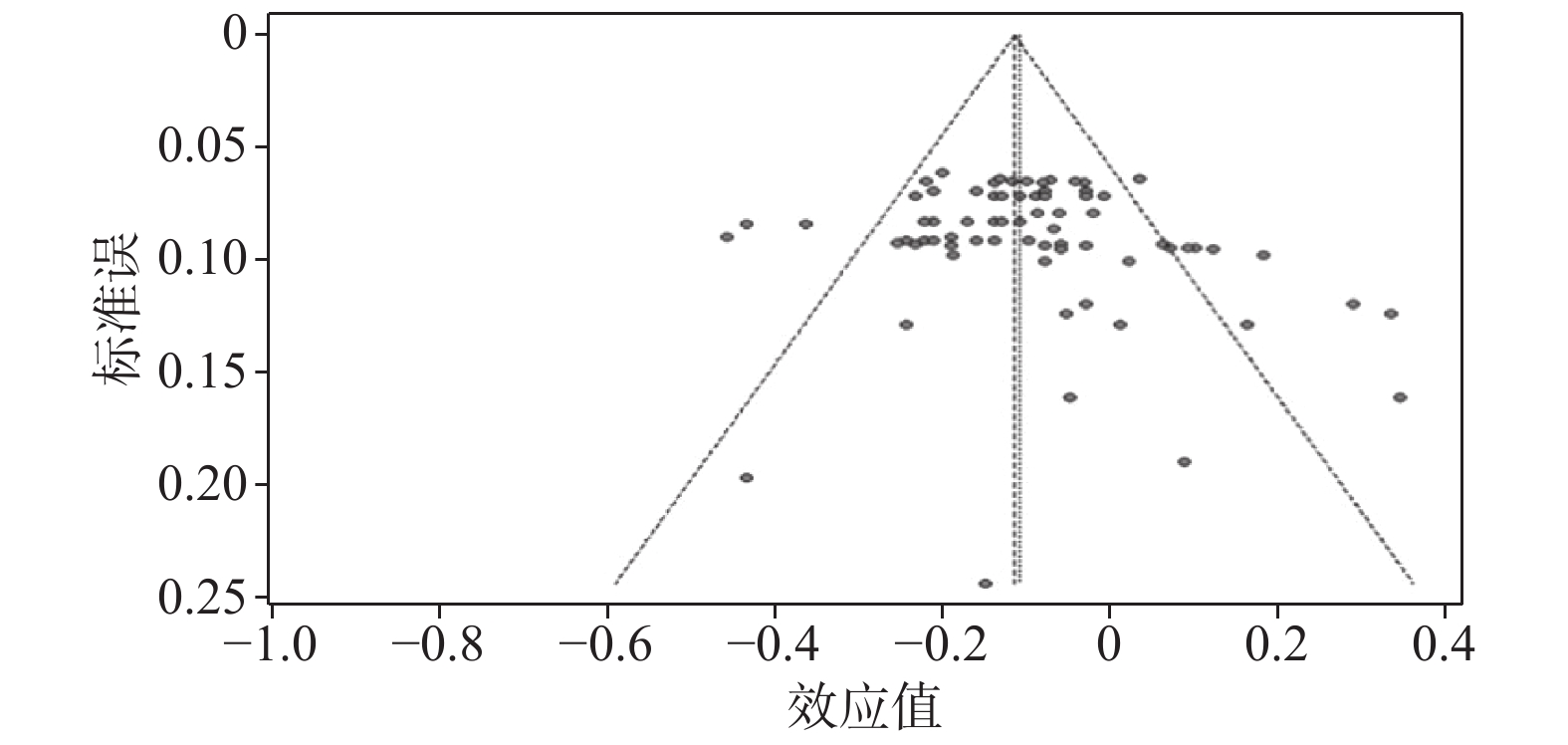

首先,通过绘制漏斗图来检验本次元分析的发表偏差,结果如图1所示,大部分研究的效应值都集中在漏斗图的上部,且都在平均效应值的附近。研究的效应值以平均效应值为中心,左右分布对称,基本一致,说明本次元分析存在发表偏倚的可能性很小。

|

| 图 1 基于Fisher Z的分数漏斗图 |

为排除漏斗图的主观评判性,进一步采用Egger’s对发表偏差进行检验,结果显示Egger’s Intercept为1.08(95%CI = –0.80~2.96, p > 0.05),表明本次元分析不存在发表偏差,与漏斗图显示的结果一致。

4.3 主效应检验采用随机效应模型检验工作记忆容量与走神频率的关系,结果如表3所示。结果表明,本次元分析包含73个独立样本,共10834名被试,工作记忆容量与走神频率的整体相关系数r为–0.11(p<0.0001),为中等强度的负相关,具有统计学的显著性。

| 表 3 工作记忆容量与走神频率主效应检验 |

4.4 调节效应检验

如表4所示,本研究考察了工作记忆容量测量工具、走神频率测量方式及任务难度对工作记忆容量与走神频率关系的调节作用。

| 表 4 工作记忆容量与走神频率调节效应检验 |

表4结果表明,工作记忆容量测量工具(Q=13.06; p<0.05)和走神频率测量方式(Q=11.66; p<0.05)都会影响工作记忆容量与走神频率之间的关系。具体而言,使用操作广度、阅读广度和对称广度同时进行测量时,工作记忆容量与走神频率之间的相关最高(r = –0.42),只使用操作广度进行测量时,相关最低( r = –0.02);不同的走神频率测量方式的结果表明,使用探针进行测量时,二者相关最高( r = –0.13),使用探针及自我报告相结合的方式进行测量时,相关最低( r = 0.01)。任务难度的调节效应表明,在不同难度的任务下,被试工作记忆容量与走神频率之间的相关并不存在显著差异(Q = 1.03; p>0.05)。

5 讨论 5.1 工作记忆容量与走神频率之间的关系本研究采用了元分析的方法对近10年工作记忆容量与走神频率关系的实证研究进行了分析,发现工作记忆容量与走神频率之间存在显著负相关(r = –0.11, p < 0.0001),表明工作记忆容量高的个体,走神频率较低,这与以往研究结果相似( McVay & Kane, 2009, 2012; Banks, 2011; Robison, Gath & Unsworth, 2017; Kane et al., 2017; Voss, Zukosky, & Wang, 2018; Robison & Unsworth,2017)。执行控制失败假说也提出,走神与执行或注意的控制程度有关,走神代表了执行控制的失败。任务无关思维更容易对执行控制能力低的人产生干扰,从而增加了走神的可能性。已有研究表明,个体的执行控制能力可以通过工作记忆容量的高低来预测(Mcvay & Kane, 2009)。因此,相比工作记忆容量高的个体而言,工作记忆容量低的个体更容易出现走神状态。Mcvay和Kane(2009)在研究中发现,工作记忆容量高的人在SAT(美国高考)中走神频率较低,出现的认知错误较少,这可能是高工作记忆容量的被试拥有较高的元意识水平,能够对个体的意识系统实施有效监控,从而在一定程度上降低个体的走神频率。Mrazek等人(2013)采用阅读任务也发现,被试的阅读广度与走神频率呈显著负相关,即高阅读广度者在相对较难的阅读任务中,发生的走神频率较低。因此,工作记忆容量与走神频率之间的关系应该得到研究者的重视,今后可以通过各种干预与训练来提高个体的工作记忆容量,从而减少不适当情境下走神的发生,使个体更为高效地专注于当前任务,从而缓解不适宜的走神所带来的负性情绪体验。

然而以往研究中也存在工作记忆容量与走神频率的相关系数为正相关的情况,这与我们的研究结果不一致。出现这样的结果可能是,首先,一些早期研究对走神的概念界定和操作并不完全一致,不少研究将走神与分心混杂在一起。其次,不同的研究所采用的任务类型不同,因此走神在任务中受到的干扰因素也没有得到有效控制。如数字SART任务中,走神会受到练习和疲劳的影响,而在文本阅读中,因其难度较高,这种因练习而产生的熟练度的影响就较小,更多地是受到疲劳,文本信息难度等其他因素的干扰。再次,不同的研究采用的任务负荷存在差异,Levinson等人(2012)认为,当被试执行低负荷任务时,会将工作记忆资源优先分配给走神,当被试执行高负荷任务时,则会将工作记忆资源优先用于当前任务上,并且抑制走神的出现。同时即使面临同一任务,不同工作记忆容量的个体所知觉的任务负荷也并不一致。对于高工作记忆容量的个体,其知觉为中等难度的任务,对低工作记忆容量的个体却是高难度的任务。这可能也是出现结果不一致的一个原因。最后,各研究中可能还带入了其他的干扰因素,如被试年龄(Krawietz, Tamplin, & Radvansky, 2012)、阅读理解能力(程凯, 曹贵康, 2014)等。

需要指出的是,本元分析表明,工作记忆容量与走神频率之间呈中等程度的相关,这说明,工作记忆容量与走神频率之间的关系还与其他很多因素有关。如杜红芹(2015)的研究发现,任务难度会影响工作记忆容量与走神频率的关系,在高难度任务中,高工作记忆容量的被试走神频率较低,而在中低难度任务中,高工作记忆容量的被试走神频率高于低工作记忆容量的被试。任务难度的影响也在其他的研究中得到证实(Levinson, Smallwood & Davidson, 2012; Mcvay & Kane, 2010)。总体来说,工作记忆容量与走神频率确有一定的联系,但二者的关系还受很多其他因素的影响。

5.2 工作记忆容量与走神频率关系的调节效应从调节效应结果看,使用不同的工作记忆容量测量工具会影响工作记忆容量与走神频率之间的关系(Q=13.06, p<0.05)。其中,同时使用操作广度、阅读广度和对称广度进行测量时,工作记忆容量与走神频率之间的相关最高(r = –0.421),只使用操作广度进行测量时,相关最低( r = –0.022)。工作记忆容量的测量方法分为简单广度任务和复杂广度任务这两种。近些年,在测量工作记忆广度时通常都采用复杂广度任务,因为复杂广度任务更能反映人脑对信息存储及加工这一复杂的过程( Daneman & Merikle, 1996)。从满足本元分析标准的文献来看,它们也均采用了复杂广度任务。但是复杂广度任务也包含许多种类,不同种类的测量信度、效度不同,侧重的工作记忆的内容也不尽相同,如听力广度任务和阅读广度任务虽然相似,但前者信息的处理通道主要是听觉,而后者信息的处理通道主要是视觉文字处理,因此,在研究阅读领域时通常使用阅读广度任务,而在口语测量时,则采用口语广度任务(毛伟宾, 杨治良, 2008)。而走神作为一种复杂且微妙的心理状态,若想研究其与工作记忆容量的关系,应选择多个复杂广度任务同时进行测量,从而更加有效且深入地探究二者的关系。那么,在以后的研究中,对于工作记忆容量的测量方式要谨慎选择,未来的研究者也应致力于开发更为全面、系统的工作记忆容量成套测验。

检验走神频率测量方式的调节效应表明,不同的走神频率测量方式会对工作记忆容量与走神频率之间的关系产生影响(Q=11.66, p<0.05)。当使用探针进行测量时,工作记忆容量与走神频率呈负相关(r = –0.128),当使用其他方式进行测量时,二者呈正相关关系。Carriere等人(2013)曾提出根据被试是否觉察到自己出现走神这一现象将其分为有意走神(spontaneous mind wandering)和无意走神(deliberate mind wandering)。有研究表明,有意走神更易受到元认知的影响(Seli, Schacter, Risko & Smilek, 2017),因此依赖于元监控能力的自我报告法所报告的走神可能更多是有意的。而探针式报告不需要元认知的监控,报告的走神包括了无意走神和有意走神。因此,走神频率探测方式的调节作用可能实质上反映了走神种类对工作记忆容量与走神频率之间的关系。未来研究应在重视有意走神的基础上进行更进一步的实证研究。

任务难度的调节效应表明,在不同难度的任务中,工作记忆容量与走神频率之间的关系不存在显著差异(Q=1.03, p>0.05)。元意识理论认为,走神的发生受到元意识的控制,而高工作记忆容量的被试拥有较高的元意识水平,能够对个体的意识系统实施有效监控,从而在一定程度上降低个体的走神频率。因此,任务难度的不同并不会对工作记忆容量与走神频率之间的关系产生影响。但是也有研究发现,在中低难度任务中,高工作记忆容量者,走神频率较高,而在高难度任务中,高工作记忆容量者走神频率却低于低工作记忆容量者(杜红芹, 2015)。这一现象符合Levinson等人(2012)所提出的,当被试执行低负荷任务时,会将工作记忆资源优先分配给走神,当被试执行高负荷任务时,则会将工作记忆资源优先用于当前任务上,并且抑制走神的出现。但是本元分析并没有发现任务难度对工作记忆容量与走神频率之间关系的调节作用。可能的原因如下:(1)纳入本次元分析的研究对任务难度的评定并不统一,且只考虑了任务平均难度水平的差异,而并未考虑不同工作记忆容量的群体对同一任务的知觉负载可能并不一致。如,在高难度任务中,高工作记忆容量的个体也能够较快完成,且错误率也较低;而低工作记忆容量的个体完成地就比较吃力,错误率也相对较高。这样就影响了不同任务难度的可比性。(2)各研究中可能带入了其他因素,如年龄、当前关注、阅读理解能力等,这样可能使不同任务难度中的走神频率受到更多因素的干扰,使得任务难度的调节效应不显著。

5.3 研究意义与展望本研究对工作记忆容量与走神频率之间的关系进行了较为系统的元分析,有助于我们进一步了解和探索走神这一普遍的意识现象。今后在致力于减少不适当情境下走神发生的研究与实践中,研究者可以从工作记忆入手,通过各种干预与训练来提高个体的工作记忆容量,从而减少他们在需要高度集中的任务中走神的频率。另外,工作记忆容量测量工具和走神频率测量方式的调节效应在本元分析中也得到了证实。因此,今后在探讨走神频率与工作记忆容量的关系时,应更为严谨地选择工作记忆容量测量工具,同时推动工作记忆容量测量工具的标准化,开发更为全面、系统的成套测验,同时也应在走神研究中,寻找更为客观可靠同时又不会干扰个体意识流的走神指标。

本研究的不足与展望:(1)由于大多数研究没有分别报告不同年龄被试工作记忆容量与走神频率之间的相关系数,因此并未将年龄作为调节变量进行分析。而已有研究表明,相比于年轻人,老年人所报告的走神频率更低(Carriere, Cheyne, Solman, & Smilek, 2010),因此之后的研究可以继续关注年龄这一调节变量。(2)由于走神研究在国内开展的较晚,本元分析所纳入的原始研究中,国内文献数量较少,无法分析文化背景对工作记忆容量与走神频率的调节作用,之后的研究可对被试的文化背景进行深入探讨与分析。(3)部分调节效应检验的样本较少,这可能会使分析过程中出现偏颇,若要得到较为肯定的结论则需要加大样本容量,从而得到更多的实证支持。(4)未来还可研究走神程度、走神的时间指向与工作记忆容量的关系。

6 结论通过量化近十年已有相关文献,本元分析发现工作记忆容量与走神频率之间呈中等程度相关,工作记忆容量测量工具以及走神频率测量方式对二者关系有显著影响,任务难度的调节作用并不显著。

*陈彩琦, 陈晓雪. (2016). 工作记忆资源对心智游移的影响. 信阳师范学院学报(哲学社会科学版), 36(3): 21-25. DOI:10.3969/j.issn.1003-0964.2016.03.005 |

程凯, 曹贵康. (2014). 走神的理论假设、影响因素及其神经机制. 心理科学进展, 22(9): 1435-1445. |

杜红芹. (2015). 心智游移在不同任务中的发生特点及影响因素. (博士学位论文). 华中师范大学, 武汉.

|

孔海燕, 孙雨, 宋广文. (2018). 心智游移、工作记忆对初中生阅读理解的影响. 心理与行为研究, 16(3): 362-370. DOI:10.3969/j.issn.1672-0628.2018.03.012 |

毛伟宾, 杨治良. (2008). 工作记忆容量研究新进展. 心理科学, 31(3): 741-743. DOI:10.3969/j.issn.1671-6981.2008.03.056 |

宋晓兰, 唐孝威. (2012). 心智游移. 杭州: 浙江大学出版社.

|

吴国来, 高原, 周曼. (2016). 阅读中的" 心不在焉”:理论假设和影响因素. 心理科学进展, 24(2): 196-202. |

吴国来, 周曼, 阴晓娟, 李海英, 李娇花. (2017). 走神对中文阅读绩效的影响. 心理与行为研究, 15(3): 329-334. DOI:10.3969/j.issn.1672-0628.2017.03.007 |

*Banks, J. B. (2011). Is mind wandering the mechanism responsible for life stress induced impairments in working memory capacity?. (Unpublished doctorial dissertation). University of North Texas.

|

Carriere, J. S. A., Cheyne, J. A., Solman, G. J. F., & Smilek, D. (2010). Age trends for failures of sustained attention. Psychology and Aging, 25(3): 569-574. DOI:10.1037/a0019363 |

Carriere, J. S. A., Seli, P., & Smilek, D. (2013). Wandering in both mind and body: Individual differences in mind wandering and inattention predict fidgeting. Canadian Journal of Experimental Psychology, 67(1): 19-31. DOI:10.1037/a0031438 |

*Chun, M. S. (2015). The relationship between working memory and mind wandering honors thesis. (Unpublished doctorial dissertation). University of California.

|

Daneman, M., & Merikle, P. M. (1996). Working memory and language comprehension: A meta-analysis. Psychonomic Bulletin & Review, 3(4): 422-433. |

Engle, R. W., Kane, M. J., & Tuholski, S. W. (1999). Individual differences in working memory capacity and what they tell us about controlled attention, general fluid intelligence, and functions of the prefrontal cortex. In A. Miyake & P. Shah (Eds.), Models of working memory: Mechanisms of active maintenance and executive control. Cambridge: Cambridge University Press.

|

Feng, S., D’Mello, S., & Graesser, A. C. (2013). Mind wandering while reading easy and difficult texts. Psychonomic Bulletin & Review, 20(3): 586-592. |

Foulsham, T., Farley, J., & Kingstone, A. (2013). Mind wandering in sentence reading: Decoupling the link between mind and eye. Canadian Journal of Experimental Psychology, 67(1): 51-59. DOI:10.1037/a0030217 |

Hedges, L. V., & Vevea, J. L. (1998). Fixed- and random-effects models in meta-analysis. Psychological Methods, 3(4): 486-504. DOI:10.1037/1082-989X.3.4.486 |

Kane, M. J., Brown, L. H., Mcvay, J. C., Silvia, P. J., Myingermeys, I., & Kwapil, T. R. (2007). For whom the mind wanders, and when: An experience-sampling study of working memory and executive control in daily life. Psychological Science, 18(7): 614-621. DOI:10.1111/j.1467-9280.2007.01948.x |

*Kane, M. J., Gross, G. M., Chun, C. A., Smeekens, B. A., Meier, M. E., Silvia, P. J., & Kwapil, T. R. (2017). For whom the mind wanders, and when, varies across laboratory and daily-life settings. Psychological Science, 28(9): 1271-1289. DOI:10.1177/0956797617706086 |

Krawietz, S. A., Tamplin, A. K., & Radvansky, G. A. (2012). Aging and mind wandering during text comprehension. Psychology and Aging, 27(4): 951-958. DOI:10.1037/a0028831 |

*Levinson, D. B., Smallwood, J., & Davidson, R. J. (2012). The persistence of thought: Evidence for a role of working memory in the maintenance of task-unrelated thinking. Psychological Science, 23(4): 375-380. DOI:10.1177/0956797611431465 |

*Matt, E. M. (2018). Is there a positive association between working memory capacity and mind wandering in a low-demand breathing task? (Unpublished doctorial dissertation). University of Western Carolina.

|

*Marcusson-Clavertz, D., Cardeña, E., & Terhune, D. B. (2016). Daydreaming style moderates the relation between working memory and mind wandering: Integrating two hypotheses. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 42(3): 451-464. DOI:10.1037/xlm0000180 |

*Mcvay, J. C. (2010). The mediating role of mind wandering in the relationship between working memory capacity and reading comprehension. (Unpublished doctorial dissertation, pp. 94). The University of North Carolina at Greensboro.

|

*Mcvay, J. C., & Kane, M. J. (2009). Conducting the train of thought: Working memory capacity, goal neglect, and mind wandering in an executive-control task. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 35(1): 196-204. DOI:10.1037/a0014104 |

Mcvay, J. C., & Kane, M. J. (2010). Does mind wandering reflect executive function or executive failure? Comment on smallwood and schooler (2006) and watkins (2008). Psychological Bulletin, 136(2): 188-197. DOI:10.1037/a0018298 |

*Mcvay, J. C., & Kane, M. J. (2012). Drifting from slow to "d'oh!": Working memory capacity and mind wandering predict extreme reaction times and executive control errors. Journal of Experimental Psychology Learning Memory & Cognition, 38(38): 525-549. |

Mrazek, M. D., Franklin, M. S., Phillips, D. T., Baird, B., & Schooler, J. W. (2013). Mindfulness training improves working memory capacity and gre performance while reducing mind wandering. Psychological Science, 24(5): 776-781. DOI:10.1177/0956797612459659 |

*Robison, M. K., Gath, K. I., & Unsworth, N. (2017). The neurotic wandering mind: An individual differences investigation of neuroticism, mind-wandering, and executive control. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 70(4): 649-663. DOI:10.1080/17470218.2016.1145706 |

*Robison, M. K., & Unsworth, N. (2015). Working memory capacity offers resistance to mind‐wandering and external distraction in a context‐specific manner. Applied Cognitive Psychology, 29(5): 680-690. DOI:10.1002/acp.v29.5 |

* Robison, M. K., & Unsworth, N. (2017). Working memory capacity and mind-wandering during low-demand cognitive tasks. Consciousness and Cognition, 52: 47-54. DOI:10.1016/j.concog.2017.04.012 |

*Rummel, J., & Boywitt, C. D. (2014). Controlling the stream of thought: Working memory capacity predicts adjustment of mind-wandering to situational demands. Psychonomic Bulletin & Review, 21(5): 1309-1315. |

Schad, D. J., Nuthmann, A., & Engbert, R. (2012). Your mind wanders weakly, your mind wanders deeply: Objective measures reveal mindless reading at different levels. Cognition, 125(2): 179-194. DOI:10.1016/j.cognition.2012.07.004 |

Schooler, J. W., Reichle, E. D., & Halpern, D. V. (2004). Zoning out during reading: Evidence for dissociations between experience and metaconsciousness. In D. T. Levin (Ed.), Thinking and seeing: Visual metacognition in adults and children(pp. 204-226). Cambridge, MA: MIT Press.

|

Seli, P., Cheyne, J. A., & Smilek, D. (2013). Wandering minds and wavering rhythms: Linking mind wandering and behavioral variability. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 39(1): 1-5. DOI:10.1037/a0030954 |

Seli, P., Schacter, D. L., Risko, E. F., & Smilek, D. (2017). Increasing participant motivation reduces rates of intentional and unintentional mind wandering. Psychological Research, 16(2017): 1-13. |

Smallwood, J., & Schooler, J. W. (2006). The restless mind. Psychological Bulletin, 132(6): 946-958. DOI:10.1037/0033-2909.132.6.946 |

Smallwood, J., & Schooler, J. W. (2015). The science of mind wandering: Empirically navigating the stream of consciousness. Annual Review of Psychology, 66(1): 487-518. DOI:10.1146/annurev-psych-010814-015331 |

Smallwood, J., Brown, K., Baird, B., & Schooler, J. W. (2012). Cooperation between the default mode network and the frontal-parietal network in the production of an internal train of thought. Brain Research, 1428(47): 60-70. |

*Smeekens, B. A. (2013). The role of working memory capacity and mind wandering in creativity and insight. (Unpublished master’s thesis). The University North Carolina at Greensboro.

|

*Unsworth, N., & Mcmillan, B. D. (2013). Mind wandering and reading comprehension: Examining the roles of working memory capacity, interest, motivation, and topic experience. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 39(3): 832-842. DOI:10.1037/a0029669 |

*Voss, M. J., Zukosky, M., & Wang, R. F. (2018). A new approach to differentiate states of mind wandering: Effects of working memory capacity. Cognition, 179: 202-212. DOI:10.1016/j.cognition.2018.05.013 |

2019, Vol. 17

2019, Vol. 17