| 特质焦虑与大学生拖延行为的关系:有调节的中介模型 |

拖延(procrastination)是个体不必要地推迟完成任务,并因此导致主观不适的行为(Lay & Schouwenburg, 1993),本质上,是一种自我调节失败或者自我控制不良的行为(Steel, 2007),在国内外大学生群体中普遍存在(Rabin, Fogel, & Nutter-Upham, 2011)。长期拖延对大学生身心健康、学习表现存在诸多消极影响,并形成负性结果与拖延之间的恶性循环(Stead, Shanahan, & Neufeld, 2010)。因此,探究大学生拖延行为的影响因素和预测因素,并以此建立可行的干预方法,具有较高的现实意义。

Rothblum等人将拖延视作逃避焦虑等不愉快情绪造成的后果(Rothblum, Solomon, & Murakami, 1986),并且已有多项研究表明焦虑是拖延行为重要的预测因素(Lazarus & Folkman, 1984; 李尚儒, 李洁, 刘晓芹, 2016)。Spielberger(1983)根据持久性和稳定性的不同,将焦虑分为状态焦虑和特质焦虑,前者是特定情境中暂时、被动的情绪状态;而后者则是相对稳定的人格特征,是个体在任何情境中预先具有地把外界刺激感知为危险、有威胁的倾向,特质焦虑作为一种稳定的认知倾向,会更多地把接受的任务知觉为一种威胁,导致强烈的焦虑情绪,进而产生拖延行为。已有研究表明特质焦虑能够预测拖延行为(单泓博等, 2016; 唐凯晴等, 2015)。然而,关于特质焦虑对拖延行为影响机制的研究并不多见,因此本研究旨在探索特质焦虑对拖延行为的影响机制。

时间管理倾向(time management disposition)作为一种多维度的人格特征,代表个体在时间的运用方式上所表现的心理和行为特征(黄希庭, 张志杰, 2001a)。已有研究表明个体的时间管理行为的运用与焦虑、抑郁等人格特质存在显著负相关(Lang, 1992)。特质焦虑作为一种稳定的潜源特质(黄希庭, 张志杰, 2001a),与焦虑情绪或状态不同,是一种对外界刺激(如学习任务等)做出消极知觉和判断的认知倾向,能够导致个体对自身行为较低的控制和管理水平(单泓博等, 2016),这可能导致个体无法合理且自律地利用时间。另外,高特质焦虑个体往往伴随着高水平的外控性(Archer, 1979),而外控性能够显著负向预测时间管理倾向(周静, 王卫红, 李丹, 2013),因此本研究假设特质焦虑能够削弱时间管理倾向。个体的时间管理倾向能够预测个体的工作绩效和学习绩效(Macan, 1994),且时间管理倾向越好的个体,表现的拖延行为越少(田芊, 邓士昌, 2011)。根据上述研究,我们提出研究假设一,特质焦虑可能通过削弱大学生的时间管理倾向间接导致大学生拖延行为。

自我监控(self-monitoring)由Snyder(1974)提出,用以解释表情控制和自我呈现的个体差异,被视为一种特殊的元认知能力和社会认知与人际交往能力(Snyder, 1974, 1979)。具体来说,自我监控是个体出于对社会行为情境和人际适应性的重视,对他人表情和自我呈现比较敏感,并将这些线索作为指标,有意识地抑制不被社会所期望和接受的冲动,抵制满足直接需要的诱惑,以期实现带来长期利益目标的能力(Hagger, Wood, Stiff, & Chatzisarantis, 2010)。Snyder (1979)认为,行为方式的选择依赖于两类信息,一类是关于特定情境中如何表现方为适宜的信息,一类是关于内部状态、个人特点和社会态度的信息,高自我监控者重视前者,忽视后者。因此,高自我监控个体忽视内部状态和特点,注意行为的情景适应性,对情景线索敏感,并以此作为行为调节的指南(Snyder, 1974, 1979),既能减少焦虑等负面情绪对拖延行为的影响,又可以为时间管理倾向提供更多可供参考的外部信息和线索,帮助高时间管理倾向个体更加合理地管理和分配时间,发挥高时间管理倾向个体的优势,表现出更少的拖延行为。因此提出假设二,自我监控能够调节特质焦虑与大学生拖延行为的关系和时间管理倾向与拖延行为的关系,即自我监控既能够削弱特质焦虑对拖延行为的影响,还能够增强时间管理倾向对拖延行为的预测作用。

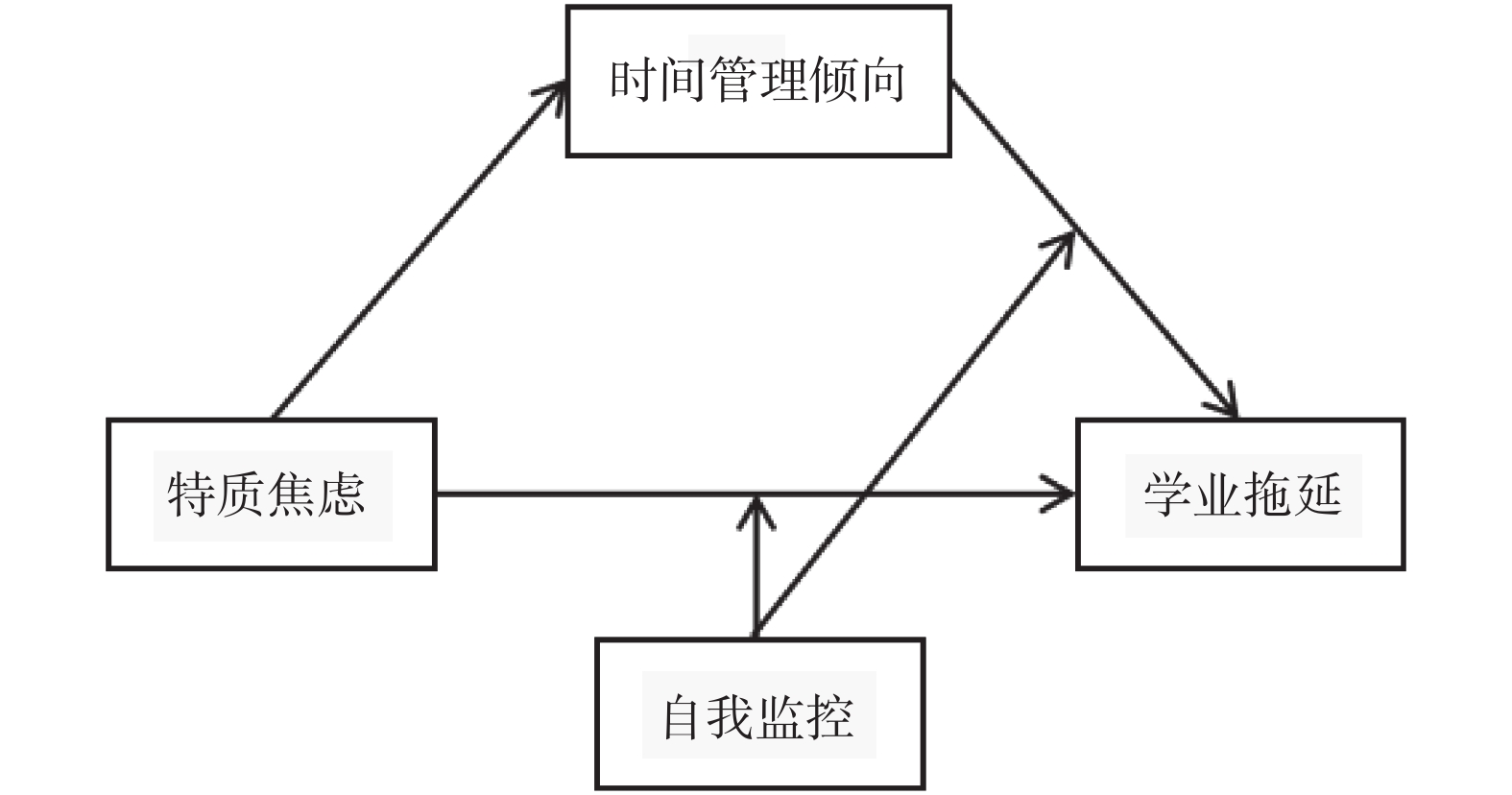

综上所述,本研究考察特质焦虑、时间管理倾向对大学生拖延行为的影响,以及自我监控在其中发挥的调节作用。根据已有的研究,我们提出假设模型(如图1),时间管理倾向在焦虑和拖延之间起中介作用,且直接路径和间接路径的后半段受到自我监控的调节。

|

| 图 1 特质焦虑、时间管理倾向、大学生拖延行为与自我监控之间关系的假设模型 |

2 研究方法 2.1 研究对象

采用整群抽样选取山东省某大学本科生560人,以班级为单位进行团体施测,剔除无效数据和缺失值数据,最终得到有效问卷555份,有效率为99.12%。其中男生227人(40.90%),女生328人(59.10%),年龄17 ~ 23岁,平均年龄为19.94,标准差为0.97。

2.2 研究工具 2.2.1 Aitken拖延问卷采用Aitken拖延问卷,该问卷由Aitken(1982)编制、由陈小莉等人翻译并在中国文化背景下进行应用(陈小莉, 戴晓阳, 董琴, 2008)。问卷是一个单维度的自评量表,共19个条目,采用5点计分法,总分越高表示个体拖延行为越严重。本研究中,该问卷的内部一致性α系数为0.86。

2.2.2 状态-特质焦虑问卷采用状态-特质焦虑问卷(state-trait anxiety inventory, STAI; Spielberger, 1983),由郑晓华在中国进行适用性测试(郑晓华等, 1993)。该问卷共40个条目,由状态焦虑量表(S-AI)和特质焦虑量表(T-AI)两个分量表构成,各包含20个条目,本研究仅采用特质焦虑量表。量表采用4点计分,总分越高表示个体特质焦虑水平越高。本研究中,该问卷的内部一致性α系数为0.87。

2.2.3 自我监控量表采用Snyder(1974)编制、李峰等人翻译修订的自我监控量表(李峰, 张德, 张宇莲, 1992),本量表共有25题,评价标准为是非式的回答方式,总分越高表示个体自我监控水平越高。本研究中,该问卷的内部一致性α系数为0.69。

2.2.4 时间管理倾向量表采用黄希庭编制的青少年时间管理倾向量表(黄希庭, 张志杰, 2001b),该量表共44个项目,分为三个分量表,包括时间价值感分量表、时间监控观分量表和时间效能感分量表,采用五点记分,总分越高表示个体时间管理倾向越强。本研究中,该问卷的内部一致性α系数为0.90。

2.3 程序及其数据处理采用SPSS 18.0对数据进行统计处理,采用Hayes (2013)开发的PROCESS PROCEDURE for SPSS检验时间管理倾向的中介效应和自我监控的调节作用。

3 结果与分析 3.1 各变量之间的相关分析对拖延、特质焦虑、自我监控与时间管理倾向进行描述性统计和相关分析(见表 1)。拖延与特质焦虑呈显著正相关,且分别与时间管理倾向呈显著负相关,自我监控与特质焦虑、拖延和时间管理倾向均不存在显著相关,独立于本研究所考察的变量,不受其他变量的影响,是一个理想的调节变量。

| 表 1 各研究变量的描述性统计和相关分析结果(N=555) |

3.2 共同方法偏差的检验

为检验可能存在的共同方法偏差,对数据进行Harman单因子检验,未旋转的主成分因素分析结果表明,共有17个因子的特征根值大于1,而且第一个因子解释的变异量只有18.10%(<40%),故本研究不存在明显的共同方法偏差。

3.3 有调节的中介模型检验本研究采用Hayes (2013)开发的PROCESS PROCEDURE for SPSS检验总效应模型、时间管理倾向的中介效应和自我监控的调节作用(见表 2)。在考察特质焦虑对拖延行为的总效应模型中,特质焦虑对拖延行为的预测作用显著(β=0.42, p<0.05)。对时间管理倾向中介效应的检验发现,特质焦虑对拖延行为的直接效应显著(β=0.31,p<0.05),时间管理倾向在特质焦虑与拖延之间起部分中介作用(β=0.12,p<0.05)。对自我监控的调节作用检验发现,自我监控对直接路径的调节作用不显著(β=0.01,p>0.05),对中介效应后半段路径(即时间管理倾向→拖延)的调节作用显著(β=0.09,p<0.05),该结果部分支持了假设二,因此,有调节的中介模型成立,该模型能够解释拖延行为30.73%的变异和时间管理倾向10.47%的变异。

| 表 2 有调节的中介模型检验结果(N=555) |

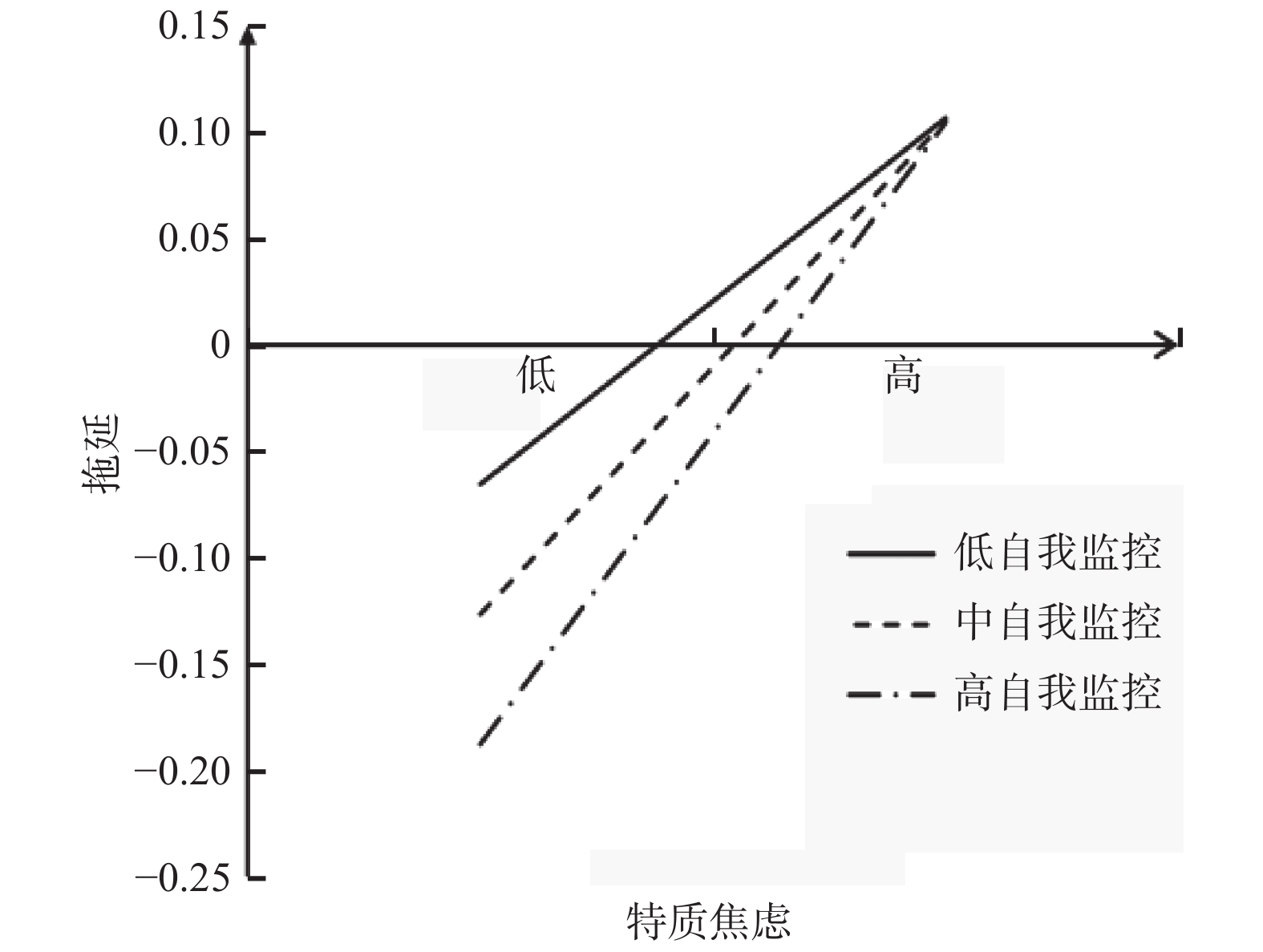

调节效应的简单效应分析表明,虽然自我监控对直接路径的调节效应不显著,但随自我监控水平的提高,直接效应表现出减弱的趋势(自我监控=–1SD, β=0.32, p<0.001; 自我监控= 0, β=0.31,p<0.001;自我监控= +1SD, β=0.29,p<0.001);自我监控对时间管理倾向与拖延之间关系的调节效应显著,随自我监控水平的提高,时间管理倾向对拖延的抑制作用逐渐增加(自我监控=–1SD, β=–0.27,p<0.01; 自我监控= 0, β=–0.36,p<0.001; 自我监控= +1SD, β=–0.45,p<0.001);自我监控对时间管理倾向的中介效应的调节效应显著,随自我监控水平的提高,特质焦虑对拖延行为的间接效应提高(自我监控=–1SD, β=0.09,p<0.01; 自我监控= 0, β=0.12,p<0.001; 自我监控= +1SD, β=0.15,p<0.001),见表 2。自我监控对时间管理倾向中介效应的调节效应的简单效应分析图表明,随特质焦虑水平的提高,自我监控对特质焦虑个体通过时间管理倾向所预测的拖延行为的抑制作用逐渐减弱,见图 2。

|

| 图 2 自我监控对时间管理倾向中介效应的调节作用 |

4 讨论 4.1 时间管理倾向的中介作用

回归模型结果表明,特质焦虑能够显著预测大学生拖延行为,这与已有的研究结果一致(单泓博等, 2016; 唐凯晴等, 2015; Onwuegbuzie, Leech, & Collins, 2010)。中介效应检验结果显示,时间管理倾向在特质焦虑与拖延的关系间起部分中介作用,即特质焦虑既可以直接影响拖延行为,也可以通过降低时间管理倾向而间接影响拖延行为,该结果支持了假设一。特质焦虑水平较高的个体往往伴随高水平的外控性(Archer, 1979),而已有研究发现外控性能够显著负向预测时间管理倾向的总分及其各个维度分数(周静等, 2013),这支持了本研究的研究结果,即特质焦虑能够降低时间管理倾向。也有研究发现时间管理倾向能够导致较高的焦虑水平(陈本友, 张锋, 邹枝玲, 杨勋, 黄希庭, 2005; 秦启文, 张志杰, 2002),与本研究结果看似不同。究其原因,从这些研究的测量工具来看,焦虑被作为一种情绪与状态,时间管理的失败所导致的失控状态、压力和担忧等,引发焦虑情绪;而本研究中,特质焦虑是一种稳定的人格特征和认知情绪,特质焦虑个体惯有的负性、消极的认知导致个体消极应对、消极态度和较低的自我控制水平(单泓博等, 2016),进而导致时间管理水平的降低。研究结果显示,时间管理倾向能够减少拖延行为,这与以往对唤起性和回避性两类拖延行为的研究结果(田芊, 邓士昌, 2011)以及对学习中的拖延行为的研究结果(周永红, 吕催芳, 杨于岑, 2014)是一致的。由此可见,特质焦虑一方面负向预测拖延行为,另一方面通过负向预测时间管理倾向进而影响拖延行为。

4.2 自我监控的调节作用首先,自我监控不能调节特质焦虑对拖延行为的直接影响,但表现出自我监控抑制其直接效应的趋势。其可能的原因是:特质焦虑个体对负性、威胁刺激有较高的注意偏向和习惯性的负性、消极认知(Mansell, 2004; Mogg & Bradley, 2002; 柳春香, 黄希庭, 2008),这可能影响高自我监控个体对情景线索和信息的注意及把握,使得高自我监控个体在获取线索信息的同时,也接收到对环境负面的认知和感知,而这些将激发个体产生消极情绪,进而抑制了部分自我监控的积极作用。

其次,自我监控在时间管理倾向与拖延行为之间起调节作用,支持了本研究的假设。具体来说,随自我监控水平的提高,时间管理倾向能更有效的减少拖延行为。时间管理倾向是个体对时间的态度、计划和利用等认知特点(范翠英, 孙晓军, 刘华山, 2012)。时间是一种重要的资源,科学合理地使用时间,还需要重要信息和线索作为具体时间管理行为的指南,而这正是高自我监控所关注的情景线索所提供的。高自我监控水平为高时间管理倾向个体合理安排和利用时间、制定计划提供了重要的情景线索和适宜性反馈,表现出更好的时间管理行为,减少拖延行为的发生,因此高自我监控水平下,时间管理倾向显著负向预测拖延行为;而对于低自我监控个体,即使有很强的时间管理倾向,没有情景线索作为参照和依据,亦无法做出符合情景要求的时间规划和安排,因此,低自我监控水平下,时间管理倾向不能有效减少拖延行为的发生。

4.3 本研究的意义和局限本研究深入探索了特质焦虑与拖延行为关系的内部作用机制,考察了时间管理倾向在特质焦虑影响拖延行为中的中介作用,以及如何加强时间管理倾向对拖延行为的抑制作用,提出了有调节的中介模型,为预防和减少大学生拖延行为提供了实证依据。在实践方面,本研究聚焦于如何减少特质焦虑大学生的拖延行为,对于大学生减少拖延、更加有效地利用时间,养成良好的学习和生活习惯有一定的指导意义。本研究的结果提示教育工作者应更加关注学生时间管理倾向的培养以及时间管理能力的提高,对学生进行时间管理技能的训练,如Zimmerman, Greenberg和Weinstein (1994)在美国德克萨斯大学建立的一套时间管理技能的训练课程,以及中岛孝志(1999)提出的对时间管理技能训练策略;同时也要提高学生的自我监控水平,提高学生对任务信息的敏感程度,更加关注客观要求,并提高学生自我调节和控制的能力,随时觉察自身行为是否与任务要求相匹配,有效减少大学生的拖延行为。

5 结论本研究的主要结论:(1)时间管理倾向在特质焦虑和大学生拖延行为之间起部分中介作用。(2)大学生时间管理倾向与拖延行为的关系受到自我监控水平的调节,高自我监控水平能够加强时间管理倾向对拖延行为的抑制作用。(3)自我监控调节时间管理倾向在特质焦虑与拖延行为间的中介作用,随自我监控水平的提高,特质焦虑通过时间管理倾向对拖延行为的间接效应提高。

陈本友, 张锋, 邹枝玲, 杨勋, 黄希庭. (2005). 大学生时间管理倾向与焦虑的相关研究. 中国临床心理学杂志, 13(3): 307-308. DOI:10.3969/j.issn.1005-3611.2005.03.018 |

陈小莉, 戴晓阳, 董琴. (2008). Aitken拖延问卷在大学生中的应用研究. 中国临床心理学杂志, 16(1): 22-23. DOI:10.3969/j.issn.1005-3611.2008.01.007 |

单泓博, 张璐瑶, 卫敏, 辛永娟, 全善爱, 李晏. (2016). 大学生自我控制在拖延与焦虑关系间的中介效应. 中国心理卫生杂志, 30(8): 624-628. DOI:10.3969/j.issn.1000-6729.2016.08.012 |

范翠英, 孙晓军, 刘华山. (2012). 大学生的时间管理倾向与主观幸福感. 心理发展与教育, 28(1): 99-104. |

黄希庭, 张志杰. (2001a). 论个人的时间管理倾向. 心理科学, 24(5): 516-518. |

黄希庭, 张志杰. (2001b). 青少年时间管理倾向量表的编制. 心理学报, 33(4): 338-343. |

李峰, 张德, 张宇莲. (1992). 心理控制源与自我监控在预测中的交互作用. 心理学报, 24(3): 261-266. |

李尚儒, 李洁, 刘晓芹. (2016). 大学生成就动机、焦虑感与拖延行为的关系. 中国健康心理学杂志, 24(2): 252-255. |

柳春香, 黄希庭. (2008). 特质焦虑大学生注意偏向的实验研究. 心理科学, 31(6): 1304-1307. |

秦启文, 张志杰. (2002). 时间管理倾向与心理健康关系的相关研究. 心理科学, 25(3): 360, 349. |

唐凯晴, 范方, 龙可, 陈世键, 彭婷, 杨彦川, 叶婷婷. (2015). 大学生早期适应不良图式、焦虑与拖延的关系. 心理发展与教育, 31(3): 360-367. |

田芊, 邓士昌. (2011). 心理控制源在时间管理倾向影响唤起性、回避性两类拖延行为中的不同中介作用. 心理科学, 34(2): 348-353. |

郑晓华, 舒良, 张艾琳, 黄桂兰, 赵吉凤, 孙明, … 徐丹. (1993). 状态-特质焦虑问题在长春的测试报告. 中国心理卫生杂志, 7(2): 60-62. |

中岛孝志. (1999). 活用时间的33条铁则 (吴桐, 宿久高 译). 北京: 知识出版社.

|

周静, 王卫红, 李丹. (2013). 大学生心理控制源、时间管理倾向与成就动机相关性. 中国健康心理学杂志, 21(2): 307-309. |

周永红, 吕催芳, 杨于岑. (2014). 时间管理倾向与学习拖延: 自我效能感的中介作用分析. 中国临床心理学杂志, 22(3): 533-536. |

Aitken, M. E. (1982). A personality profile of the college student procrastinator (Unpublished doctorial dissertation). University of Pittsburgh.

|

Archer, R. P. (1979). Relationships between locus of control and anxiety. Journal of Personality Assessment, 43(6): 617-626. DOI:10.1207/s15327752jpa4306_10 |

Hagger, M. S., Wood, C., Stiff, C., & Chatzisarantis, N. L. D. (2010). Ego depletion and the strength model of self-control: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 136(4): 495-525. DOI:10.1037/a0019486 |

Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. New York, NY: The Guilford Press.

|

Lang, D. (1992). Preventing short-terms train through time management coping. Work & Stress, 6(2): 169-176. |

Lay, C. H., & Schouwenburg, H. C. (1993). Trait procrastination, time management, and academic behavior. Journal of Social Behavior and Personality, 8(4): 647-662. |

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer Publishing Company.

|

Macan, T. H. (1994). Time management: Test of a process model. Journal of Applied Psychology, 79(3): 381-391. DOI:10.1037/0021-9010.79.3.381 |

Mansell, W. (2004). Cognitive psychology and anxiety. Psychiatry, 3(4): 6-10. DOI:10.1383/psyt.3.4.6.32905 |

Mogg, K., & Bradley, B. P. (2002). Selective orienting of attention to masked threat faces in social anxiety. Behaviour Research & Therapy, 40(12): 1403-1414. |

Onwuegbuzie, A. J., Leech, N. L., & Collins, K. M. (2010). Innovative data collection strategies in qualitative research. The Qualitative Report, 15(3): 696-726. |

Rabin, L. A., Fogel, J., & Nutter-Upham, K. E. (2011). Academic procrastination in college students: The role of self-reported executive function. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 33(3): 344-357. DOI:10.1080/13803395.2010.518597 |

Rothblum, E. D., Solomon, L. J., & Murakami, J. (1986). Affective, cognitive, and behavioral differences between high and low procrastinators. Journal of Counseling Psychology, 33(4): 387-394. DOI:10.1037/0022-0167.33.4.387 |

Snyder, M. (1974). Self-monitoring of expressive behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 30(4): 526-537. DOI:10.1037/h0037039 |

Snyder, M. (1979). Self-monitoring processes. Advances in Experimental Social Psychology, 12: 85-128. |

Spielberger, C. D. (1983). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory: STAI (Form Y) (" Self-Evaluation Questionnaire”). Palo Alto: Consulting Psychologists Press Inc.

|

Stead, R., Shanahan, M. J., & Neufeld, R. W. J. (2010). " I’ll go to therapy, eventually”: Procrastination, stress and mental health. Personality and Individual Differences, 49(3): 175-180. DOI:10.1016/j.paid.2010.03.028 |

Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1): 65-94. DOI:10.1037/0033-2909.133.1.65 |

Zimmerman, B. J., Greenberg, D., & Weinstein, C. E. (1994). Self-regulating academic study time: A strategy approach. In D. H. Schunk & B. J. Zimmerman (Eds.), Self-regulation of learning and performance: Issues and educational applications (pp. 181-199). Hillsdale, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

|

2019, Vol. 17

2019, Vol. 17