| “谈钱伤感情”?社交心理模式对慈善捐赠的影响 |

研究发现人们在不同社会情境下会采用两种不同的社交心理模式与他人相处:市场模式(market mode)和公共模式(communal mode)(Gasiorowska, Chaplin, Zaleskiewicz, Wygrab, & Vohs, 2016; Li et al., 2018)。这两种行为模式最早来自Fiske(1992)提出的四种社会关系类型,即社群共享(communal sharing)、权威分层(authority ranking)、平等匹配(equality matching)和市场定价(market pricing)。Heyman和Ariely(2004)在这四种社会关系类型的基础上,进一步将其概括化为:市场模式和公共模式。不同的社交心理模式会有不同的动机和行为。研究表明,市场模式下,人们与他人交往,会更关心自己的利益,帮助他人或做出亲社会行为是出于“互惠”的目的(Gasiorowska et al., 2016; Heyman & Ariely, 2004)。而公共模式下,人们与他人互动,则更关心他人需要,个体的亲社会行为是出于“名誉寻求”的目的(Clark & Mills, 1993; Aggarwal, 2004)。大量研究表明,不同的社交心理模式可以由不同的线索诱发。一方面,金钱作为市场模式的一种典型线索,会引发个体的“市场定价倾向”,让个体变得更加独立,其亲社会行为减少(Gasiorowska et al., 2016; Vohs, Mead, & Goode, 2006, 2008)。另一方面,眼睛注视是公共模式的重要线索(Emery, 2000)。当呈现眼睛图片的时候,个体会更加慷慨,表现出更多的亲社会行为(Fathi, Bateson, & Nettle, 2014; Nettle et al., 2013)。上述研究都是在西方文化背景下进行的,而在亲社会价值取向的中国文化背景下,社交心理模式对亲社会行为会产生怎样的影响,还有待进一步研究。

慈善捐赠(charitable donation)作为一种典型的亲社会行为,是构建和谐社会的关键因素,因此值得研究者高度关注。慈善捐赠通常是指,人们牺牲自己的物质利益和时间,将金钱或财物转给其它没有利益相关的个体或非盈利组织的行为(Moll et al., 2006; 定险峰, 刘华山, 2011)。对慈善捐赠有两种理论解释:一种是利他的本能论,即慈善捐赠是一种直觉、利他的行为,认为人有回应他人痛苦和需要的本能,直觉性决策使得捐赠增多(Carlson, Aknin, & Liotti, 2016)。另一种是利己的互惠论,即个体进行捐赠是为了获得良好的声誉,当同伴或他人在场时,个体表现出更多的捐赠行为(van Hoorn, van Dijk, Güroğlu, & Crone, 2016)。近年来许多实证研究发现慈善捐赠会受到这两种社交心理模式的影响。一方面,以往研究表明,金钱启动会减少个体的捐赠行为。金钱概念启动下个体对他人需求不敏感,以自给自足的方式行动,且金钱概念启动下个体更多关注成本收益比,将 “经济自我”放在核心位置,捐赠意愿降低(Chatterjee, Rose, & Sinha, 2013; Pfeffer & DeVoe, 2009; Vohs et al., 2006)。另一方面,以往研究表明,无论是现场实验还是实验室实验,人眼启动都会增加个体的捐赠行为(Fathi et al., 2014; Oda & Ichihashi, 2016)。Nettle等人(2013)在独裁者游戏(Dictator Game)中发现,启动眼睛线索甚至是类似眼睛的线索,个体的捐赠行为都会增加,但捐赠的平均数保持不变。值得注意的是,上述研究虽然探讨了人眼启动和金钱启动对慈善捐赠的影响,但都是将其分开研究,未看到这两种启动背后的心理机制,以及可能代表的不同的社交心理模式。因此本研究将两种启动结合起来,探讨这两种不同社交心理模式对慈善捐赠的影响。

慈善捐赠作为一种行为决策,也会受到成本这一因素的影响,捐赠的成本越低,捐赠行为越多(Eckel & Grossman, 2006; Moll et al., 2006)。例如,成本可调节行为规范对公益意愿的影响,即当成本增高时,行为规范会影响个体从事公益的意愿和行为(葛岩, 秦裕林, 2012)。成本能否调节两种不同社交心理模式对慈善捐赠的影响,还有待进一步的研究。本研究将改进Carlson等人(2016)的捐赠实验范式,在实验一考察成本和社交心理模式对慈善捐赠的影响。根据前人的研究,我们假设:中、低成本下,个体的慈善捐赠较多,且不会受社交心理模式的影响;而高成本下,个体的慈善捐赠会受社交心理模式的影响,即市场模式组的捐赠低于公共模式组和控制组,而公共模式组的捐赠高于控制组。

此外,过往研究还发现捐赠者与捐赠对象的关系会影响到个体的捐赠行为(Ein-Gar & Levontin, 2013)。先前研究采用情境启动探讨捐赠关系对慈善捐赠的影响,结果发现,相较于外国人,受赠者为本国人时,捐赠意愿更强烈;但当受赠者为本校学生和外校学生时,捐赠差异不显著(定险峰, 刘华山, 2011; 定险峰, 易晓明, 2011)。虽然前人探讨了捐赠关系对慈善捐赠的影响,但均未对其进行严格的界定,所得结论也不完全一致。故本研究将捐赠关系明确界定为:高自我相关、中自我相关和低自我相关的慈善机构。此外,Savani, Mead, Stillman, 和Vohs(2016)的研究表明,若以金钱作为启动线索诱发市场模式,即使是面对与自我关联度较高的伴侣,其助人行为也会减少。研究发现,若以眼睛,甚至是类似眼睛的线索诱发公共模式,即使面对匿名的陌生对象,也可拉近其社会距离,个体对自我利益的关注下降,其捐赠增多(Charness & Gneezy, 2008; Rigdon, Ishii, Watabe, & Kitayama, 2009)。由此可见,捐赠关系在市场模式和公共模式中都起着重要作用。两种不同的社交心理模式和捐赠关系如何共同影响慈善捐赠,还有待进一步的研究。实验二我们将对此问题进行探讨。根据前人研究,我们假设:捐赠关系可以调节社交心理模式对慈善捐赠的影响。当慈善机构与自我高相关时,社交心理模式的效应仍然存在,但对其不敏感,具体表现为:市场模式下,被试对不同程度的自我相关的慈善机构的捐赠行为差距较大;而公共模式下,被试对不同程度的自我相关的慈善机构的捐赠行为差距较小或消失。

2 实验一 社交心理模式和成本对慈善捐赠的影响 2.1 方法 2.1.1 被试大学生91名,其中男生38名,女生53名,随机分配至三个组,其中市场模式组30人、控制组30人、公共模式组31人,平均年龄20.09岁,标准差1.50。均签署知情同意书,实验后给予小礼物答谢。

2.1.2 实验设计实验采用3(社交心理模式: 市场模式、公共模式、控制组)× 3(成本: 高、中、低)的两因素混合实验设计,其中社交心理模式为被试间变量,成本为被试内变量,因变量为被试选择捐赠物品券的比例和反应时。

2.1.3 材料在实验之前,60名被试对启动材料的熟悉度、愉悦度和唤醒度进行五点等级评定,包括15张金钱图片,15张人眼图片和15张中性图片,对其进行方差分析发现,三种图片在熟悉度上不存在显著差异,F(2, 59)=0.41, p > 0.05,在情绪唤醒度上也不存在显著差异,F(2, 59)=0.65, p > 0.05。

前人的研究发现,市场模式下,个体关注付出与回报,人们所付出的努力会随着报酬的增加而增加;而公共模式下,个体则对报酬的关注下降,人们所付出的努力不会随着报酬的变化而变化(Clark & Mills, 1993; Heyman & Ariely, 2004)。据此,我们通过被试的帮助意愿来检验社交心理模式启动的有效性,即让被试回答以下3个情境问题作为操作检验:“实验室现有150份问卷需要输入excel中(即实验开始前填写的问卷),每输入一份问卷大概需要2分钟,现在需要你的帮忙,如果没有报酬/有50元报酬/有200元报酬,你是否愿意帮助我们?”被试依次对其意愿程度进行9 点等级评定(“1=极其不愿意”到“9=极其愿意”)。我们假设市场模式组个体帮忙输入问卷的意愿程度会随报酬的增加而增加,而公共模式组个体帮忙输入问卷的意愿程度不会随报酬的增加而改变。若出现此差异,则说明社交心理模式的启动操作成功,否则启动操作无效。

2.1.4 程序实验前告知被试,本次实验被试可获得400张物品券作为报酬,此物品券可兑换被试礼物。但告知被试这400张物品券最终能得到多少,取决于被试接下来所做的“接受”或“拒绝”的捐赠选择(被试最终所获物品券小于或等于400)。实验有5个组块,共2000张物品券,每个组块抽取400张,每个组块有20个试次,每次抽取20张。但向被试强调电脑最后会随机抽取其中一个组块的结果,作为他们参与本次实验的最终报酬。被试所获物品券越多,则礼物越丰厚;同样,慈善机构所获物品券越多,我们以“心理学实验室”名义作出的真实捐赠就越多。

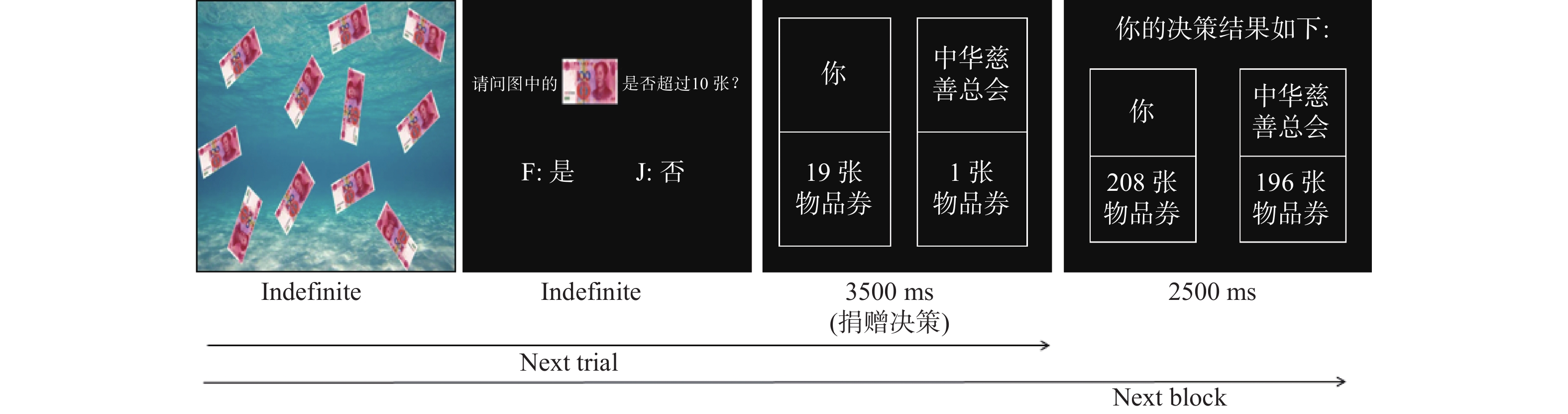

实验开始后,先给被试呈现启动图片,并对所提出的问题做按键反应,之后要求被试坐在电脑前完成一个捐赠任务(Carlson et al., 2016)(如下图1),电脑会对每一试次的20张物品券进行分配,通过分配给慈善机构的物品券数量来操作高(19–13张)、中(12–8张)、低(1–7张)成本三个水平①,将其随机呈现,由被试做按键反应:接受,按“F”键,物品券按所呈现的方案进行分配;拒绝,按“J”键,20张物品券返还给被试(如图1,电脑分配给被试19张,慈善机构1张。若按“F”,则被试得19张,慈善机构得1张;若按“J”,则被试得20张,慈善机构得0张),被试做完捐赠决定,则一个试次结束。每个组块20个试次结束后,电脑将决策结果反馈给被试,即被试和慈善机构分别获得了多少物品券。每个组块被试最多捐赠200张物品券(即所有的trial被试都按“F”键)。

|

| 图 1 实验流程图 |

实验完成后,被试回答三个操作检验问题。

2.2 结果 2.2.1 操作检验结果启动的操作检验:进行3(社交心理模式: 市场模式、公共模式、控制组)× 3(报酬水平: 无报酬、低报酬、中等报酬)两因素重复测量方差分析,结果发现,报酬水平的主效应显著,F(2, 174)=52.14,p<0.001,η

在物品劵的捐赠比例上性别的差异显著,t(89)=2.03,p<0.05。故本研究将性别作为协变量,纳入后续的统计分析。

| 表 1 各实验条件下被试的捐赠比例与反应时(M ± SD) |

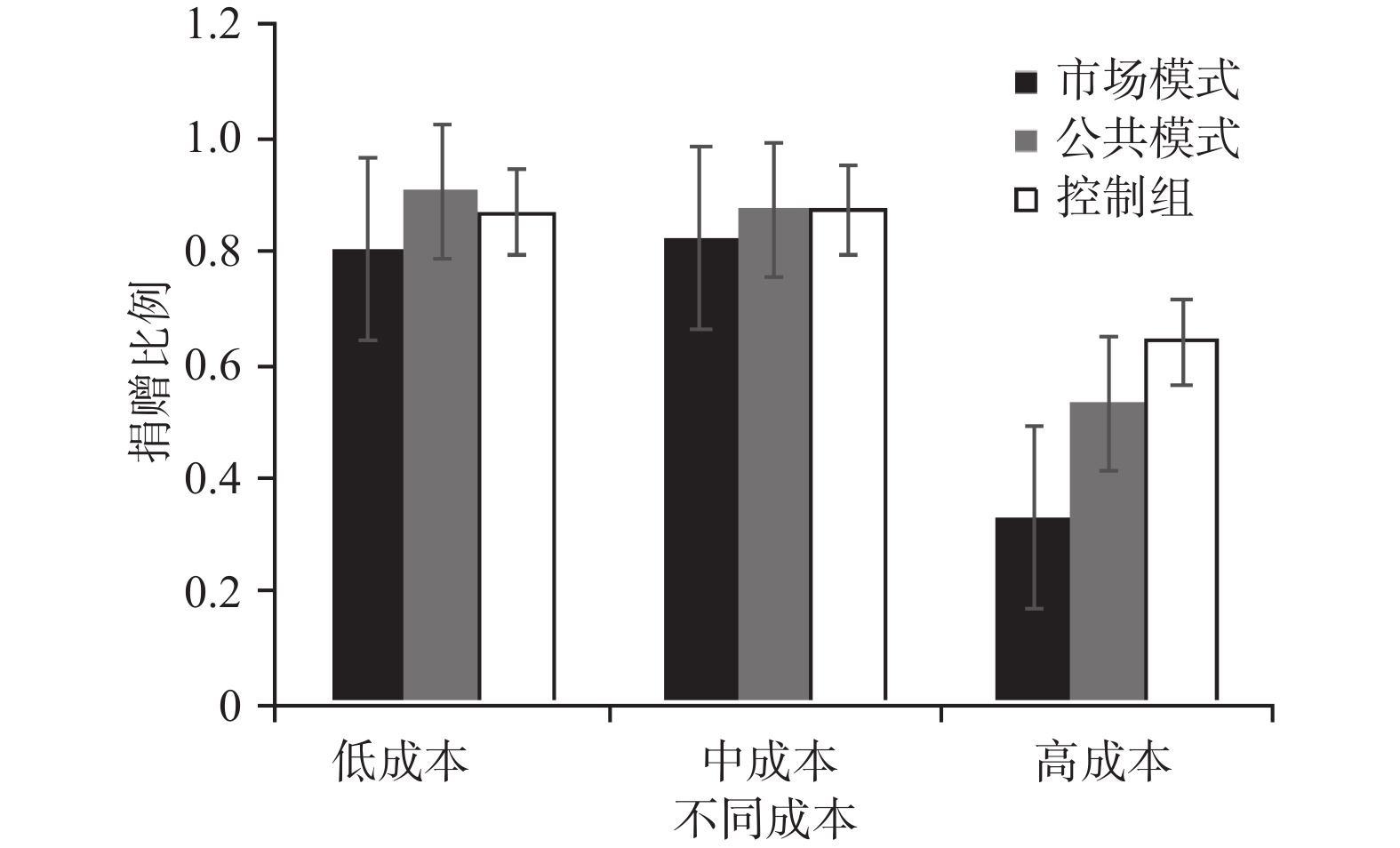

将性别作为协变量,对被试选择捐赠的比例进行重复测量方差分析发现,社交心理模式的主效应显著,F(2, 87)=4.23,p<0.05,η

|

| 图 2 不同社交心理模式和成本下的捐赠比例 |

进一步简单效应分析发现,在中、低成本下,社交心理模式不存在显著差异[中成本:F(2, 87)=0.45,p= 0.639,η

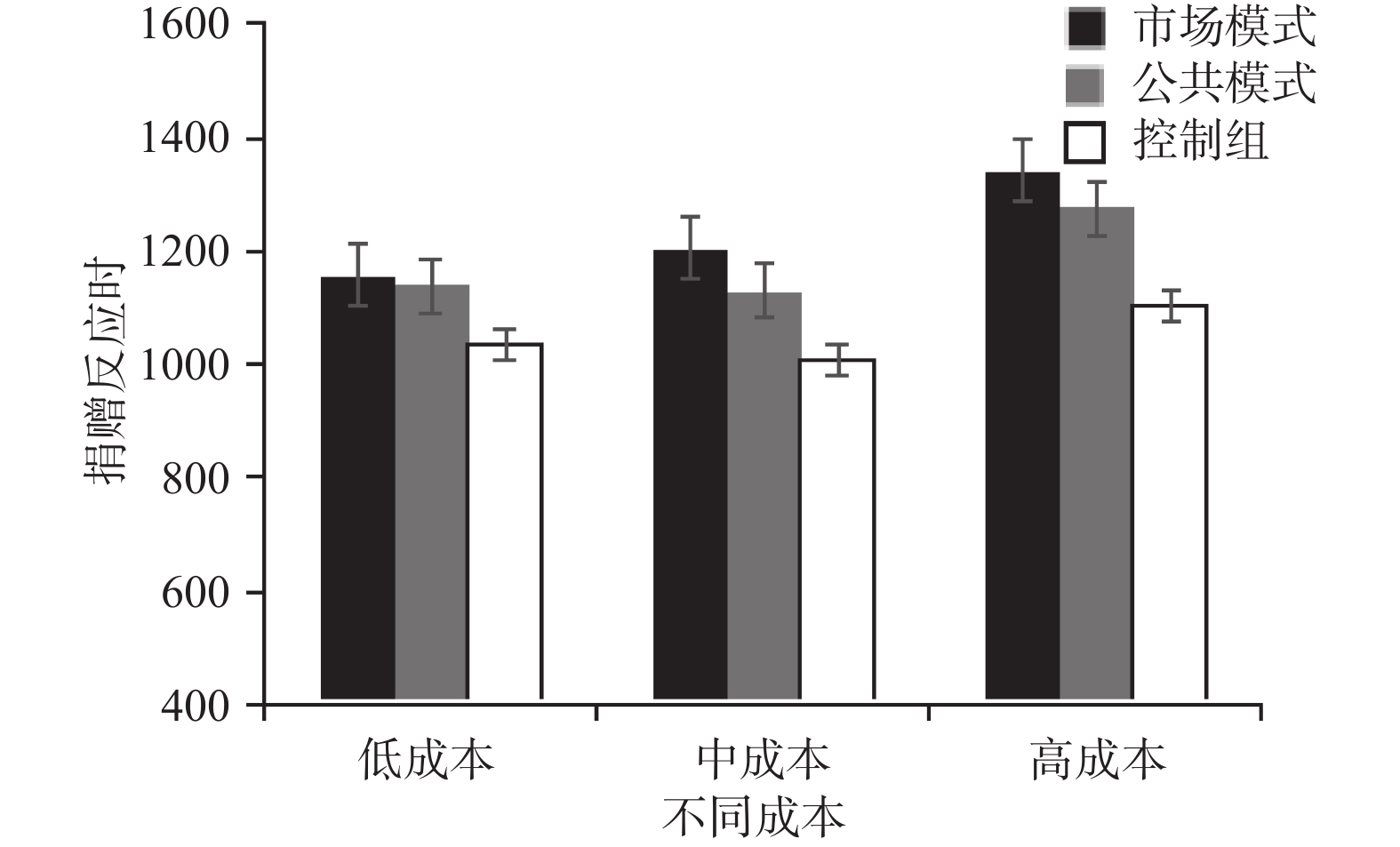

将性别作为协变量,对捐赠反应时进行重复测量方差分析发现,社交心理模式的主效应显著,F(2, 87)=2.59,p<0.05,η

|

| 图 3 不同社交心理模式和成本下的捐赠反应时 |

2.3 讨论

实验一结果表明,成本可调节社交心理模式对慈善捐赠的影响。具体表现为,中、低成本下,慈善捐赠不受社交心理模式的影响;而高成本下,慈善捐赠则受到社交心理模式的影响。实验二我们将进一步探讨捐赠关系是否如成本一样可以调节社交心理模式对慈善捐赠的影响。由于实验一发现,中、低成本下慈善捐赠的差异不显著,所以实验二,我们只选取高、低成本这两种水平,并控制这一变量对慈善捐赠的影响。

3 实验二 社交心理模式和捐赠关系对慈善捐赠的影响 3.1 实验方法 3.1.1 被试大学生96名,其中男生44名,女生52名,随机分配至三个组,每组32人。平均年龄21岁,标准差 2.17。均签署知情同意书,实验后给予小礼物答谢。

3.1.2 实验设计实验采用3(社交心理模式: 市场模式、公共模式、控制组)× 3(捐赠关系: 高自我相关、中等自我相关、低自我相关)的两因素混合实验设计,其中社交心理模式为被试间变量,捐赠关系为被试内变量,因变量为被试选择捐赠物品券的比例、数量和反应时。

3.1.3 材料(1)启动图片和启动的操作检验材料同实验一。

(2)慈善机构材料:实验仿照Carlson等人(2016)对高、低共情慈善机构的操作。具体如下:被试阅读7家慈善机构的描述,如此慈善机构曾帮助过你的密友或你身边的熟人或遥远地方的陌生人度过难关。然后要求被试按自己与慈善机构关系的紧密程度,对这七家慈善机构进行排序。根据被试的排序我们选取高、中和低自我相关的三家慈善机构,并让被试对其进行7点等级评分,“你认为此慈善机构与你的相关程度是?”(“1=非常不相关”到“7=非常相关”)。并询问原因。

3.1.4 程序(1)让被试阅读七家慈善机构的描述并进行评定,完成后,让被试记住高、中和低自我相关的慈善机构所对应的图标和名字,并告知被试实验过程中需要用到。

(2)程序大致与实验一相同。实验前告知被试,本次实验被试将获得600张物品券作为报酬,此物品券可兑换被试礼物。但告知被试这600张物品券最终能得到多少,取决于被试接下来所做的“接受”或“拒绝”的捐赠选择(被试最终所获物品券小于或等于600)。实验有3个组块,三个组块分别对应着高、中、低自我相关的三家慈善机构,总共有1800张物品券,每个组块抽取600张,每个组块有30个试次,每个试次抽取20张物品券②。同时向被试强调电脑最后会随机抽取其中一个组块的结果,作为他们参与本次实验的最终报酬。每个组块被试最多捐赠300张物品券(即所有的trial被试都按“F”键)。实验完成后,回答操作检验问题。

3.2 结果 3.2.1 操作检验结果(1)启动的操作检验:进行3(社交心理模式: 市场模式、公共模式、控制组)×3(报酬水平: 无报酬、低报酬、中等报酬)两因素重复测量方差分析,结果发现,报酬水平的主效应显著,F(2, 186)=104.71,p<0.001,η

(2)自我相关性的操作检验:对不同自我相关性的慈善机构进行单因素方差分析,结果发现,自我相关性的主效应显著,F(2, 95)=298.00,p<0.001,η

在物品劵的捐赠比例上性别的差异显著,t(94)=2.06,p<0.05。故本研究将性别作为协变量,纳入后续的统计分析。

| 表 2 各实验条件下被试的捐赠比例、数量和反应时(M ± SD) |

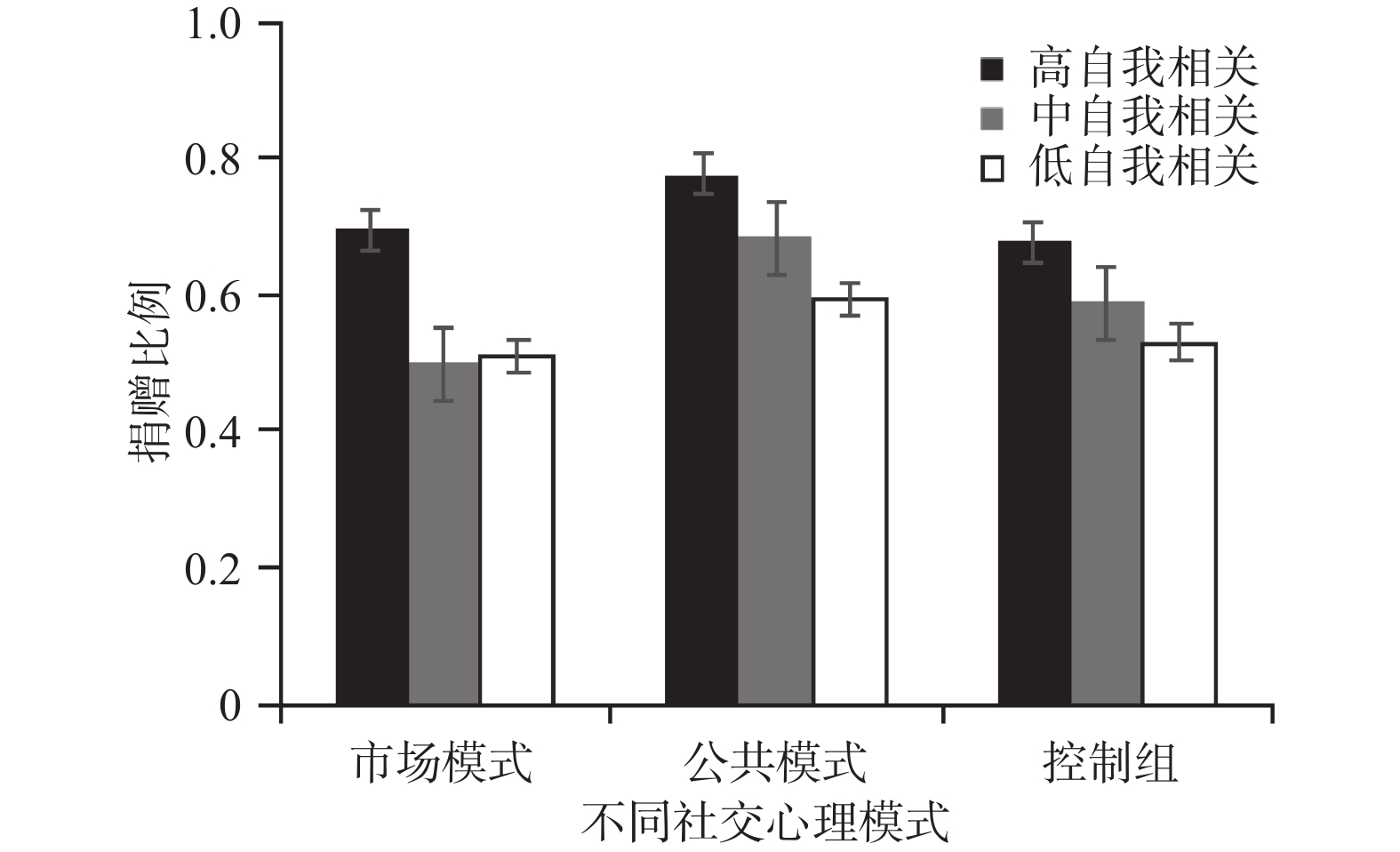

将性别作为协变量,对选择捐赠的比例进行重复测量方差分析发现,社交心理模式的主效应边缘显著,F(2, 92)=3.12,p=0.05,η

|

| 图 4 不同社交心理模式和捐赠关系下的捐赠比例 |

进一步简单效应分析发现,公共模式组和控制组,捐赠关系的差异显著[公共模式组:F(2, 91)=15.82,p<0.001,η

将性别作为协变量,对选择捐赠的数量进行重复测量方差分析发现,社交心理模式的主效应显著,F(2, 92)=3.44,p<0.05,η

|

| 图 5 不同社交心理模式和捐赠关系下的捐赠数量 |

进一步简单效应分析发现,公共模式组和控制组,捐赠关系的差异显著[公共模式组:F(2, 91)=27.17,p<0.001,η

将性别作为协变量,对选择捐赠的反应时进行重复测量方差分析发现,社交心理模式的主效应边缘显著,F(2, 92)=6.16,p=0.063,η

实验二结果表明,慈善捐赠受捐赠关系的影响,慈善机构与自我的相关越高,其捐赠越高。慈善捐赠受到社交心理模式和捐赠关系的影响。市场模式下,中、低自我相关的慈善机构的捐赠差异不显著,而公共模式和控制组,高、中、低自我相关的慈善机构的捐赠两两差异显著。

4 总讨论 4.1 社交心理模式和成本对慈善捐赠的影响本研究考察社交心理模式和成本对慈善捐赠的影响。结果发现,市场模式个体的捐赠比例显著小于控制组,反应时显著大于控制组。这与前人的研究结果一致。Chatterjee等人(2013)以及Vohs等人(2008)的研究发现,市场模式会诱发个体的“市场定价倾向”,个体更多关注付出与回报,亲社会行为减少。此结果说明,市场模式下个体会消耗更多认知资源以计算成本收益比,使得捐赠减少。但公共模式组和控制组的差异不显著,与预期假设不符。

成本如预期调节了社交心理模式对慈善捐赠的影响。中、低成本条件下,慈善捐赠不受社交心理模式的影响;而高成本条件下,市场模式的捐赠比例小于控制组,但公共模式与控制组差异不显著。与前人研究结果一致。前人研究发现,低成本的捐赠是一种直觉本能的行为,不受道德发展水平的影响;而高成本的捐赠,会随道德发展水平的提升而增加(Eisenberg & Shell, 1986; Gneezy, Imas, Brown, Nelson, & Norton, 2012)。此结果说明中、低成本下,个体的慈善捐赠可能是一种直觉的利他行为,因而不受社交心理模式的影响;而高成本下,市场模式下的捐赠是出于互惠目的,个体更多计算成本收益比,捐赠行为减少。

故本研究认为慈善捐赠的两种机制,利他的本能论和利己的互惠论并非矛盾的、非此即彼的,而是受到诸多因素的影响。这两种机制也与亲社会决策的双加工理论一致,利他的本能论可能与快速的直觉系统(系统Ⅰ)相对应,而利己的互惠论则与理性的推理系统(系统Ⅱ)相对应(Rand, Greene, & Nowak, 2012)。这一结果也与实际生活相符合,现实生活中,当成本较低时,我们的捐赠就可能是完全利他而不计回报的,如你将口袋里的零钱捐赠给他人时。这启示我们可以用一些小额成本的捐赠唤起个体的捐赠热情,如先前很火的一元购买自闭症患者画作,慈善捐赠的效果就非常好,仅仅7个小时,就有581万人在线参与,筹集了1500万元。

4.2 社交心理模式和捐赠关系对慈善捐赠的影响本研究考察社交心理模式和捐赠关系对慈善捐赠的影响。结果发现,慈善机构与自我的相关越高,其捐赠就越高。这与前人的研究结果一致。Ein-Gar和Levontin(2013)研究表明,个体的慈善捐赠会随着社会距离的缩小而增加。此结果说明,慈善捐赠会受到捐赠关系的影响,捐赠关系越近,个体的捐赠就越多。

捐赠关系并非如预期那样调节了社交心理模式对慈善捐赠的影响。但本研究结果发现,公共模式和控制组,被试对高、中、低自我相关的慈善机构的捐赠逐步递减且两两差异显著;而市场模式下,被试对高自我相关的慈善机构的捐赠显著大于中、低自我相关的慈善机构,但中、低自我相关的慈善机构的差异不显著。此结果与前人的研究结果一致。前人研究发现,若以金钱线索诱发市场模式,会增加个体与他人的距离,个体倾向于单独活动或减少社交活动,将更多的时间放在工作上(Mogilner, 2010; Vohs et al., 2008)。此结果说明,市场模式下,个体增大了与中等自我相关的慈善机构的社会距离,使得中、低自我相关的慈善机构的捐赠无差别,进一步说明,市场模式主导下的个体对社会关系的感知更加疏远。此结果支持了Vohs等人(2006)的自足理论。该理论认为,市场模式可诱发个体的自足感,使个体变得更加独立,不喜欢依赖他人也不愿被他人依赖,且市场模式下个体对社会支持的需求降低,人际距离疏远。但本研究发现公共模式下,被试对不同程度自我相关的慈善机构的捐赠行为的差距并没有如预期那样缩小或消失。

4.3 局限和展望正如俗语所说“谈钱伤感情”,以市场模式为导向的个体不仅会更倾向于成本-收益的计算,削弱其亲社会行为动机,而且市场模式会让个体对社会关系的感知更加疏远。但公共模式下,实验一和实验二都没有出现预期的效果,原因可能在于:首先,本研究公共模式下眼睛图片的暴露时间太长,且被试被告知实验结果是完全保密的。而前人研究发现,眼睛图片暴露时间过长,或实验的“匿名性”都可能使“眼睛效应”消失(Raihani & Bshary, 2012; Sparks & Barclay, 2013)。其次,本研究的被试群体都是大学生,而以往研究表明,中国大学生多为亲社会价值取向(张振, 张帆, 原胜, 郭丰波, 王益文, 2015)。他们可能在控制条件下就比较慷慨,所以公共模式下,个体增加的捐赠相对较小。最后,西方文化背景下出现的“眼睛效应”,在中国文化背景下是否仍然存在,还有待进一步探讨(张雪姣, 刘聪慧, 2017)。

未来的研究可以以不同的群体为对象,从神经和生理层面进一步探讨不同社交心理模式和慈善捐赠行为背后的认知机制,且公共模式下的“眼睛效应”也可采用阈下启动的方法进行操作,将其与阈上启动的结果进行对比。

5 结论(1)社交心理模式会影响个体的慈善捐赠,市场模式下个体更多地计算成本收益比,慈善捐赠减少;而公共模式下个体的慈善捐赠与控制组差异不显著。(2)成本可调节社交心理模式对慈善捐赠的影响。中、低成本下,个体的捐赠是一种直觉利他的行为,不受社交心理模式的影响;而高成本下,市场模式削弱了个体的亲社会动机,其捐赠比例低于公共模式和控制组。(3)市场模式下个体对社会关系的感知更加疏远,对中、低自我相关的慈善机构的捐赠差异不显著。

①注:20张物品券,被试和慈善机构以5%的增量进行分配,自己/慈善机构,低成本七种:19/1;18/2;17/3;16/4;15/5;14/6;13/7;中等成本六种:12/8;11/9;10/10重复一次;9/11,8/12;高成本七种:7/13;6/14;5/15;4/16;3/17;2/18;1/19)。

②注:20张物品券,自己/慈善机构,低成本七种:19/1;18/2;17/3;16/4;15/5;14/6; 13/7;9/11;8/12;高成本七种:7/13;6/14;5/15;4/16;3/17;2/18;1/19),各个条件各重复1次,其中19/1和1/19重复两次.

定险峰, 刘华山. (2011). 个体不幸情境下的慈善捐赠-共情的中介效应. 中国临床心理学杂志, 19(6): 759-762. |

定险峰, 易晓明. (2011). 群体灾难下的慈善捐赠-共情的中介效应. 中国临床心理学杂志, 19(3): 363-366. |

葛岩, 秦裕林. (2012). 善行的边界: 社会与市场规范冲突中的公益选择——基于上海交通大学学生的研究. 中国社会科学, (8): 72-88. |

张雪姣, 刘聪慧. (2017). 亲社会行为中的" 眼睛效应”. 心理科学进展, 25(3): 475-485. |

张振, 张帆, 原胜, 郭丰波, 王益文. (2015). 社会价值取向滑块测验中文版的测量学分析. 心理与行为研究, 13(3): 404-409. DOI:10.3969/j.issn.1672-0628.2015.03.019 |

Aggarwal, P. (2004). The effects of brand relationship norms on consumer attitudes and behavior. Journal of Consumer Research, 31(1): 87-101. DOI:10.1086/383426 |

Carlson, R. W., Aknin, L. B., & Liotti, M. (2016). When is giving an impulse? An ERP investigation of intuitive prosocial behavior. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 11(7): 1121-1129. DOI:10.1093/scan/nsv077 |

Charness, G., & Gneezy, U. (2008). What's in a name? Anonymity and social distance in dictator and ultimatum games. Journal of Economic Behavior & Organization, 68(1): 29-35. |

Chatterjee, P., Rose, R. L., & Sinha, J. (2013). RETRACTED ARTICLE: Why money meanings matter in decisions to donate time and money. Marketing Letters, 24(2): 109-118. |

Clark, M. S., & Mills, J. (1993). The difference between communal and exchange relationships: What it is and is not. Personality and Social Psychology Bulletin, 19(6): 684-691. DOI:10.1177/0146167293196003 |

Eckel, C. C., & Grossman, P. J. (2006). Do donors care about subsidy type? An experimental study. Research in Experimental Economics, 11(6): 157-175. |

Ein-Gar, D., & Levontin, L. (2013). Giving from a distance: Putting the charitable organization at the center of the donation appeal. Journal of Consumer Psychology, 23(2): 197-211. |

Eisenberg, N., & Shell, R. (1986). Prosocial moral judgment and behavior in children: The mediating role of cost. Personality & Social Psychology Bulletin, 12(4): 426-433. |

Emery, N. J. (2000). The eyes have it: The neuroethology, function and evolution of social gaze. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 24(6): 581-604. DOI:10.1016/S0149-7634(00)00025-7 |

Fathi, M., Bateson, M., & Nettle, D. (2014). Effects of watching eyes and norm cues on charitable giving in a surreptitious behavioral experiment. Evolutionary Psychology, 12(5): 878-887. |

Fiske, A. P. (1992). The four elementary forms of sociality: Framework for a unified theory of social relations. Psychological Review, 99(4): 689-723. |

Gasiorowska, A., Chaplin, L. N., Zaleskiewicz, T., Wygrab, S., & Vohs, K. D.. (2016). Money cues increase agency and decrease prosociality among children: Early signs of market-mode behaviors. Psychological Science, 27(3): 331-344. |

Gneezy, A., Imas, A., Brown, A., Nelson, L. D., & Norton, M. I. (2012). Paying to be nice: Consistency and costly prosocial behavior. Management Science, 58(1): 179-187. DOI:10.1287/mnsc.1110.1437 |

Heyman, J., & Ariely, D. (2004). Effort for payment: A tale of two markets. Psychological Science, 15(11): 787-793. DOI:10.1111/j.0956-7976.2004.00757.x |

Li, J., Zhan, Y. L., Fan, W., Liu, L., Li, M., Sun, Y., & Zhong, Y. P. (2018). Sociality mental modes modulate the processing of advice-giving: An event-related potentials study. Frontiers in Psychology, 9: 42. DOI:10.3389/fpsyg.2018.00042 |

Mogilner, C. (2010). The pursuit of happiness: Time, money, and social connection. Psychological Science, 21(9): 1348-1354. DOI:10.1177/0956797610380696 |

Moll, J., Krueger, F., Zahn, R., Pardini, M., de Oliveira-Souza, R., & Grafman, J. (2006). Human fronto-mesolimbic networks guide decisions about charitable donation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(42): 15623-15628. DOI:10.1073/pnas.0604475103 |

Nettle, D., Harper, Z., Kidson, A., Stone, R., Penton-Voak, I. S., & Bateson, M. (2013). The watching eyes effect in the Dictator Game: It's not how much you give, it's being seen to give something. Evolution & Human Behavior, 34(1): 35-40. |

Oda, R., & Ichihashi, R. (2016). The watching eyes effect on charitable donation is boosted by fewer people in the vicinity. Letters on Evolutionary Behavioral Science, 7(2): 9-12. DOI:10.5178/lebs.2016.52 |

Pfeffer, J., & DeVoe, S. E. (2009). Economic evaluation: The effect of money and economics on attitudes about volunteering. Journal of Economic Psychology, 30(3): 500-508. |

Raihani, N. J., & Bshary, R. (2012). A positive effect of flowers rather than eye images in a large-scale, cross-cultural dictator game. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 279(1742): 3556-3564. DOI:10.1098/rspb.2012.0758 |

Rand, D. G., Greene, J. D., & Nowak, M. A. (2012). Spontaneous giving and calculated greed. Nature, 489(7416): 427-430. DOI:10.1038/nature11467 |

Rigdon, M., Ishii, K., Watabe, M., & Kitayama, S. (2009). Minimal social cues in the dictator game. Journal of Economic Psychology, 30(3): 358-367. |

Savani, K., Mead, N. L., Stillman, T., & Vohs, K. D. (2016). No match for money: Even in intimate relationships and collectivistic cultures, reminders of money weaken sociomoral responses. Self and Identity, 15(3): 342-355. DOI:10.1080/15298868.2015.1133451 |

Sparks, A., & Barclay, P. (2013). Eye images increase generosity, but not for long: The limited effect of a false cue. Evolution & Human Behavior, 34(5): 317-322. |

van Hoorn, J., van Dijk, E., Güroğlu, B., & Crone, E. A. (2016). Neural correlates of prosocial peer influence on public goods game donations during adolescence. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 11(6): 923-933. DOI:10.1093/scan/nsw013 |

Vohs, K. D., Mead, N. L., & Goode, M. R. (2006). The psychological consequences of money. Science, 314(5802): 1154-1156. DOI:10.1126/science.1132491 |

Vohs, K. D., Mead, N. L., & Goode, M. R. (2008). Merely activating the concept of money changes personal and interpersonal behavior. Current Directions in Psychological Science, 17(3): 208-212. DOI:10.1111/j.1467-8721.2008.00576.x |

2019, Vol. 17

2019, Vol. 17