| 日常生活事件与高中生日常情绪体验的多层分析-神经质的调节作用 |

2. 北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室,北京 100875

日常情绪体验是个体主观感知并意识到的情绪状态(黄希庭, 杨治良, 林崇德, 2003),是个体心理状态的“晴雨表”,而日常生活事件是引发日常情绪体验发生变化的重要前提条件(Berkowitz, 2003)。日常生活事件和日常情绪体验都可区分为积极和消极两类。Weiss和Cropanzano(1996)提出的情感事件理论(Affective Events Theory, AET)指出,环境中的积极或消极事件会使个体的情绪体验发生一定的变化。Larson, Moneta, Richards和Wilson(2002)的研究发现,压力生活事件和日常情绪体验(得分越高,情绪体验越积极)之间的关系无论在5–8年级还是9–12年级的被试中均保持一定的负相关;Mroczek和Almeida(2004)对1012名25–74岁成人的研究发现,日常生活中经历的压力生活事件越多,个体日常生活中体验到消极情绪水平越高。以往研究对于日常积极生活事件的关注较少。一些研究发现,日常积极生活事件不仅可以提升个体感知到的生活质量,还有助于身体健康(Tugade, Fredrickson, & Feldman Barrett, 2004; 李志勇, 吴明证, 王大鹏, 2014),但关于日常积极生活事件如何影响日常积极和消极情绪体验的研究还较为缺乏。

日常生活事件发生时,个体会优先启动自身心理动力组织并调动习惯采用的策略去应对(Troy, Wilhelm, Shallcross, & Mauss, 2010; Zautra, Affleck, Tennen, Reich, & Davis, 2005)。人格是身心系统的动力组织,它影响着个体采用何种独特的方式适应环境(Allport, 1937)。以往研究者发现,神经质与日常消极情绪体验呈正相关(Miller, Vachon, & Lynam, 2009),与日常积极情绪体验呈负相关(Ng & Diener, 2009)。但未有研究探讨神经质在日常生活事件对日常情绪体验影响过程中的调节作用。

日常情绪体验影响着个体心理健康的状态。经常体验积极情绪的个体有着较高水平的乐观倾向和较为平静的生活状态(Fredrickson, Tugade, Waugh, & Larkin, 2003),自我韧性较高(Cohn, Fredrickson, Brown, Mikels, & Conway, 2009);而经常体验消极情绪的个体容易产生焦虑、抑郁、问题行为等心理健康问题,生活满意度较低(Silk, Steinberg, & Morris, 2003)。高中阶段是一个人走向社会生活的准备时期,也是一个人开始严肃思考自己未来生活的时期。因而,处于青年初期的高中生,心理压力较大,是各种不良情绪的高发期(刘慧娟, 张璟, 2002)。因此探讨高中生日常生活事件与日常情绪体验之间的关系以及神经质的调节作用具有一定的现实意义。Zautra等(2005)提出的情感动态模型(The Dynamic Model of Affect, DMA)认为,所有的情绪体验都发生在一定的情境之中,主张探讨日常生活事件与日常情绪体验的动态变化过程,做个体内和个体间两个水平的分析。

为了从个体内和个体间两个水平探讨日常生活事件与日常情绪体验之间的关系,本研究采用经验取样法进行每日调查,该方法与传统回忆法相比,具有以下优点:(1)能研究自然状态下的事件与情绪;(2)能多次对同一心理现象进行重复测量,比一般调查的数据更为可靠(张银普, 骆南峰, 石伟, 2016)。

2 研究方法 2.1 研究被试选取河南省某高中,采用整群抽样法抽取高一和高二各两个班的学生,共发放问卷243份,回收有效问卷234份,有效率96.30%。其中高一和高二每个年级人数分别为118人(50.43%)和116人(49.57%),平均年龄为16.16±0.94岁;男生109名(46.58%),女生125名(53.42%)。

2.2 研究工具 2.2.1 青少年日常生活事件问卷根据对一线教师和学生的调查,结合相关专家的意见自编了青少年日常生活事件问卷,包括日常积极(8题)和消极生活事件(17题)两个维度。请被试在每天晚上睡觉前根据当天的实际情况进行填写,问题包括当天是否发生过该事件,发生的话对自己的影响程度有多大,采用6点计分,0代表“从未发生”、1代表“发生过,没影响”、2代表“发生过,有些影响”、3代表“发生过,中等影响”、4代表“发生过,较大影响”、5代表“发生过,极大影响”。在本研究中,两个维度的内部一致性信度范围分别为0.73~0.90和0.82~0.95,25个题目的标准化载荷在0.40~0.77之间(χ2/df=26.45, RMSEA=0.07, CFI=0.91, TLI=0.90, SRMR=0.06),整个问卷具有较好的结构效度。

2.2.2 儿童青少年日常情绪体验问卷在Laurent等(1999)编制的《儿童青少年日常情绪体验问卷(PANAS-C)》以及潘婷婷等(2015)汉化修订的基础上,本研究对该问卷进行了进一步的修订,最后包括积极情绪体验11题(兴奋的、幸福的等),消极情绪体验15题(难过的、害怕的等)。请被试在每天晚上睡觉前评价其当天是否体验到这种情绪,采用5点计分,1代表“几乎没有”,2代表“有一点”,3代表“中等程度”,4代表“相当多”,5代表“非常多”。在本研究中,两个维度的内部一致性信度范围分别为0.81~0.93和0.79~0.92,26个题目的标准化载荷在0.57~0.82之间(χ2/df=26.00, RMSEA=0.06, CFI=0.91, TLI=0.90, SRMR=0.05),整个问卷具有较好的结构效度。

2.2.3 神经质量表采用Costa和McCrae(1992)编制,张建新、张妙清和梁觉(2003)修订的大五人格量表中的神经质分量表,包括12个题目,采用5点计分,1代表“非常不符合”,2代表“不太符合”,3代表“有些符合”,4代表“比较符合”,5代表“非常符合”,得分越高,神经质倾向越明显。在本研究中,该分量表的内部一致性信度为0.80。

2.3 研究程序与数据处理在班主任的支持下组织了家长会,在会上针对研究目的、研究程序以及需要家长协助的事项向家长做了详细的说明,征得同意后,请家长协助每天晚上提醒高中生填写相应的问卷。《神经质量表》在研究开始时请学生填写,之后班主任在每天放学时下发《日常生活事件问卷》和《日常情绪体验问卷》,请学生在睡觉前填写,并在第二天一早回收问卷,数据收集持续了两周,共14天。

使用SPSS20.0进行Harman单因素检验分析共同方法偏差,并对相关变量进行描述统计;使用HLM6.02分析日常生活事件与高中生日常情绪体验之间的关系以及神经质的调节作用。

3 结果与分析 3.1 共同方法偏差的检验由于本研究数据全部由问卷收集,故有必要进行共同方法偏差的检验。根据周浩和龙立荣(2004)推荐的方法进行共同方法偏差检验,采用Harman单因子检验法,特征值大于1的因子共有5个,且第一个因子解释率为21.35%,小于40%的标准,表明本研究数据并不存在共同方法偏差问题。

3.2 描述性统计和相关分析表1列出了本研究中关键变量的描述性统计和相关分析结果。由此可知,高中生日常情绪体验以积极为主;高中生日常积极和消极情绪体验与日常积极和消极生活事件相关显著,日常消极情绪体验与神经质相关显著。

| 表 1 变量的描述统计及相关分析结果 |

3.3 日常生活事件与高中生日常情绪体验之间的多层分析

按照以往研究者的处理方法(Zautra et al., 2005),本研究将每天的积极和消极生活事件分数分别减去两周积极和消极生活事件的平均分作为个体内变量(每个被试有14个积极生活事件变量和14个消极生活事件变量),将两周积极和消极生活事件的平均分作为个体间变量(每个被试只有1个积极生活事件变量和1个消极生活事件变量)。

3.3.1 个体内日常生活事件与高中生日常情绪体验之间的关系分别以每天的积极和消极情绪体验作为因变量,以个体内日常积极和消极生活事件作为自变量,建立个体内日常生活事件对日常情绪体验的影响作用模型,模型的公式如下:

第一层:日常积极/消极情绪体验=β0j+β1j(日常积极生活事件)+β2j(日常消极生活事件)+rij

第二层:β0j=r00+μ0j,β1j=r10+μ1j,β2j=r20+μ2j

结果显示(见表2):在个体内水平;日常积极生活事件可显著正向预测高中生日常积极情绪体验(p<0.001),对日常消极情绪体验的预测作用不显著(p>0.05);日常消极生活事件可显著负向预测日常积极情绪体验(p<0.001),正向预测日常消极情绪体验(p<0.001)。日常生活事件对日常积极和消极情绪个体内的解释率分别为23.50%和15.80%。

| 表 2 日常生活事件对日常情绪体验的个体内预测结果 |

3.3.2 个体间日常生活事件与高中生日常情绪体验之间的关系

分别以每天的积极和消极情绪体验作为因变量,以个体间日常积极和消极生活事件作为自变量,建立个体间日常生活事件对日常情绪体验的影响作用模型,模型的公式如下:

第一层:日常积极/消极情绪体验=β0j+rij

第二层:β0j=r00+r01(日常积极生活事件)+r02(日常消极生活事件)+μ0j

结果显示(见表3):在个体间水平,日常积极生活事件可显著正向预测高中生日常积极情绪体验(p<0.001),对日常消极情绪体验的预测作用不显著(p>0.05);日常消极生活事件可显著负向预测日常积极情绪体验(p<0.001),正向预测日常消极情绪体验(p<0.001)。日常生活事件对日常积极和消极情绪个体间的解释率分别为30.80%和24.80%。

| 表 3 日常生活事件对日常情绪体验的个体间预测结果 |

3.4 神经质在日常生活事件对日常情绪体验预测中的调节作用

将日常生活事件对日常情绪体验的影响放入第一层,将神经质放入第二层。模型的公式如下:

第一层:日常积极/消极情绪体验=β0j+β1j(日常积极生活事件)+β2j(日常消极生活事件)+rij

第二层:β0j=r00+r01(神经质)+μ0j;β1j=r10+r11(神经质)+μ1j;β2j=r20+r21(神经质)+μ2j

结果显示(见表4):神经质负向调节高中生日常积极生活事件对日常积极情绪体验的预测作用(p<0.05),即神经质减弱了日常积极生活事件对日常积极情绪体验的正向预测作用,解释了两者关系4.25%的变异;同时,神经质正向调节高中生日常消极生活事件对日常消极情绪体验的预测作用(p<0.05),即神经质加强了日常消极生活事件对日常消极情绪体验的正向预测作用,解释了两者关系5.24%的变异。

| 表 4 神经质在日常生活事件对日常情绪体验预测中的调节作用 |

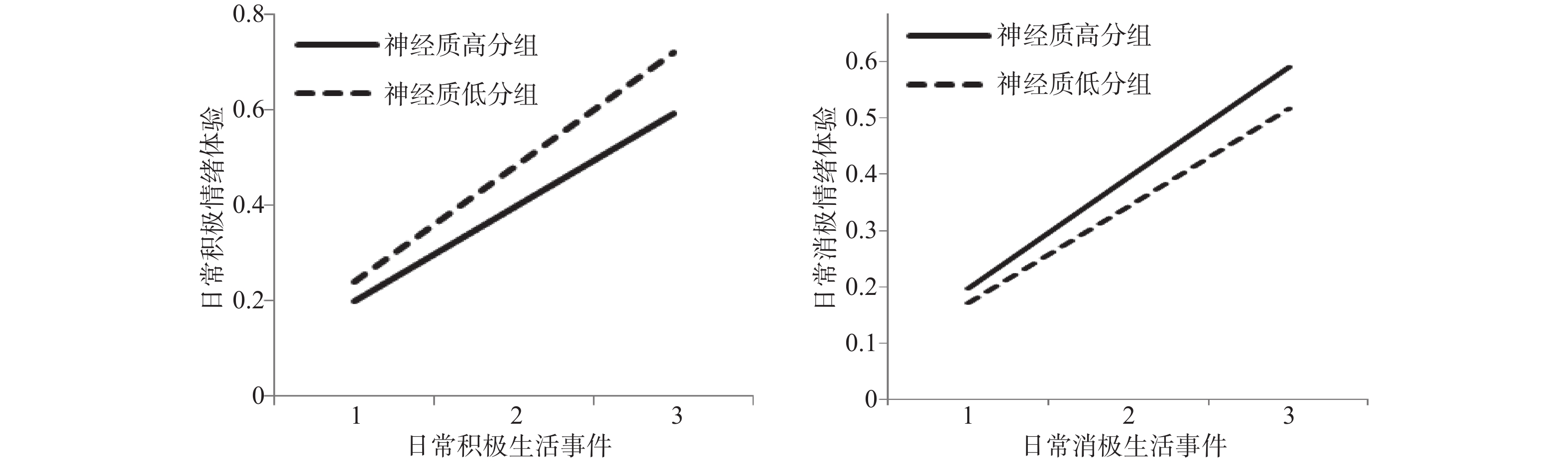

采用Aiken和West (1991)提出的简单斜率法分析神经质在日常生活事件对日常情绪体验预测中的调节作用,以平均数为标准,将神经质分为高低两组。在神经质高分组和低分组,高中生日常积极生活事件对日常积极情绪体验的预测系数分别为0.39和0.48(ps<0.001),两者存在显著差异(Z=1.68, p<0.05);在神经质高分组和低分组,高中生日常消极生活事件对日常消极情绪体验的预测系数分别为0.40和0.31(ps<0.001),两者存在显著差异(Z=1.65, p<0.05)(见图1)。

|

| 图 1 神经质在日常生活事件对日常情绪体验预测中的调节作用 |

4 讨论

本研究从个体内和个体间两个角度探讨日常生活事件与高中生日常情绪体验之间的动态关系,其中个体内反映日常生活事件和日常情绪体验之间的即时关系,而个体间则反映一段时间内日常生活事件和日常情绪体验之间的关系。

4.1 个体内日常生活事件和高中生日常情绪体验之间的关系本研究发现:日常积极生活事件仅可提高日常积极情绪体验,对日常消极情绪体验没有改善作用。Fredrickson等(2003)指出经历积极事件越多的个体,其信息加工能力得到拓展的越多,这样便使得个体可以同时关注到客体或事情积极和消极部分,体验到的积极情绪和消极情绪之间越发趋于独立,不会出现非此即彼的情况。另外,高中生的首要任务是学业,其日常消极情绪体验可能多来源于学业表现,日常琐碎的积极生活事件对改善日常消极情绪体验并没有实质性的帮助。日常消极生活事件则不仅可以提高日常消极情绪体验,甚至还可以降低日常积极情绪体验。高中生学业压力相对较大,学习生活较为单调,目标较为单一,在原本压力的基础上,压力生活事件的再次增加会导致个体的注意力变得狭窄,对于事物的判断变得简单,同时个体需要在较短的时间内采取一定的行为反应去应对压力情境,在认知能力有限的情况下,对消极生活事件的加工消耗了对环境中积极生活事件进行加工的资源,使得积极和消极情绪体验之间呈现较高的负相关(Zautra et al., 2005)。可见,日常消极生活事件对高中生日常情绪体验的影响更大,需要引起教育工作者和家长的关注。

4.2 个体间日常生活事件和高中生日常情绪体验之间的关系本研究发现:日常积极生活事件仅可提高日常积极情绪体验,日常消极生活事件不仅可以提高日常消极情绪体验,还可以降低日常积极情绪体验。对于个体来说,日常消极生活事件一般都是不受欢迎的,并且其作用在被试长期生活中可不断累积,针对危险因素的研究发现随着危险因素数量的增加,个体内外化问题等不良发展结果呈上升趋势(Burger, Posel, & von Fintel, 2017)。基于此,日常消极生活事件不仅可以引发高中生产生消极情绪,甚至还可以降低原有的日常积极情绪体验。同时,个体对日常积极生活事件的满意度具有一定的不确定性,从长期发展的角度来看,个体多将注意力集中在可能对自己产生危害的日常消极生活事件上,对日常积极生活事件的关注度不够。

这些结果提示,对于处于特殊阶段的高中生而言,日常生活事件与日常情绪体验之间的关系在日常和特质两种水平上存在着一致性。

4.3 神经质在日常生活事件对日常情绪体验预测中的调节作用本研究发现:神经质可以加强高中生日常消极生活事件对日常消极情绪体验的正向预测作用。这一调节效应存在以下几个方面的原因:第一,高神经质的个体在日常生活中遇到的压力生活事件显著高于低神经质的个体(Bolger & Zuckerman, 1995);第二,高神经质的个体更有可能将压力事件看作是威胁性事件而不是将其看作是证明自己能力的挑战性事件,由此增加了个体体验到更高水平消极情绪的可能性(Suls, 2001),并且在这个过程中,与低神经质的个体相比,高神经质的个体更多地关注压力事件消极的一面(Vinkers et al., 2014);第三,高神经质的个体在应对压力事件时往往较少使用富有成效的应对策略(陈亮, 刘文, 车翰博, 2015),或者使用的策略对于神经质个体来说是不适用的(Bolger & Zuckerman, 1995)。同时,神经质可以减弱高中生日常积极生活事件对日常积极情绪体验的正向预测作用。高中生学业压力相对较大,神经质的个体可能更加专注于成绩的好坏及对自己的影响,对身边积极生活事件的关注度降低,甚至会对积极生活事件的性质产生怀疑,进而对日常积极生活事件和日常积极情绪体验之间的正向预测关系起到减弱作用。这些结果提示教育工作者和家长,要多关注具有神经质倾向的高中生。

5 结论日常生活事件与高中生日常情绪体验之间的关系在个体内与个体间存在着一致性,日常消极生活事件的影响较大。同时,神经质可减弱日常积极生活事件与日常积极情绪体验之间的正向关系,加强日常消极生活事件与日常消极情绪体验之间的负向关系。

陈亮, 刘文, 车翰博. (2015). 小学生神经质与抑郁情绪的关系: 情绪调节的中介作用. 中国特殊教育, (1): 47-54. DOI:10.3969/j.issn.1007-3728.2015.01.008 |

黄希庭, 杨治良, 林崇德. (2003). 心理学大辞典. 上海: 上海教育出版社.

|

李志勇, 吴明证, 王大鹏. (2014). 积极事件与大学生生活满意度的关系: 序列中介效应分析. 中国特殊教育, (12): 92-96. DOI:10.3969/j.issn.1007-3728.2014.12.017 |

刘慧娟, 张璟. (2002). 高中生不良情绪状态的特点研究. 心理发展与教育, 18(2): 60-63. DOI:10.3969/j.issn.1001-4918.2002.02.012 |

潘婷婷, 丁雪辰, 桑标, 刘影, 谢诗韵, 冯星熠. (2015). 正负性情感量表儿童版(PANAS-C)的信效度初探. 中国临床心理学杂志, 23(3): 397-400. |

张建新, 张妙清, 梁觉. (2003). 大六人格因素的临床价值——中国人人格测量表(CPAI)、大五人格问卷(NEOPI)与MMPI-2临床量表的关系模式. 中国心理卫生协会第四届学术大会论文汇编, 北京.

|

张银普, 骆南峰, 石伟. (2016). 经验取样法——一种收集" 真实”数据的新方法. 心理科学进展, 24(2): 305-316. |

周浩, 龙立荣. (2004). 共同方法偏差的统计检验与控制方法. 心理科学进展, 12(6): 942-950. |

Aiken, L. S., & West, S. G. (1991). Multiple regression: Testing and interpreting interactions. Newbury Park, CA: Sage.

|

Allport, G. W. (1937). Personality: A psychological interpretation. New York: Holt.

|

Berkowitz, L. (2003). Affect, aggression, and antisocial behavior. In Handbook of affective sciences (pp. 804–823). New York: Oxford University Press.

|

Bolger, N., & Zuckerman, A. (1995). A framework for studying personality in the stress process. Journal of Personality and Social Psychology, 69(5): 890-902. DOI:10.1037/0022-3514.69.5.890 |

Burger, R., Posel, D., & von Fintel, M. (2017). The relationship between negative household events and depressive symptoms: Evidence from South African longitudinal data. Journal of Affective Disorders, 218: 170-175. DOI:10.1016/j.jad.2017.04.031 |

Cohn, M. A., Fredrickson, B. L., Brown, S. L., Mikels, J. A., & Conway, A. M. (2009). Happiness unpacked: Positive emotions increase life satisfaction by building resilience. Emotion, 9(3): 361-368. |

Costa, P., & McCrae, R. R. (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI): Professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

|

Fredrickson, B. L., Tugade, M. M., Waugh, C. E., & Larkin, G. R. (2003). What good are positive emotions in crisis? A prospective study of resilience and emotions following the terrorist attacks on the United States on September 11th, 2001. Journal of Personality and Social Psychology, 84(2): 365-376. |

Larson, R. W., Moneta, G., Richards, M. H., & Wilson, S. (2002). Continuity, stability, and change in daily emotional experience across adolescence. Child Development, 73(4): 1151-1165. |

Laurent, J., Catanzaro, S. J., Joiner, T. E., Jr., Rudolph, K. D., Potter, K. I., Lambert, S., …Gathright, T. (1999). A measure of positive and negative affect for children: Scale development and preliminary validation. Psychological Assessment, 11(3): 326-338. DOI:10.1037/1040-3590.11.3.326 |

Miller, D. J., Vachon, D. D., & Lynam, D. R. (2009). Neuroticism, negative affect, and negative affect instability: Establishing convergent and discriminant validity using ecological momentary assessment. Personality and Individual Differences, 47(8): 873-877. DOI:10.1016/j.paid.2009.07.007 |

Mroczek, D. K., & Almeida, D. M. (2004). The effect of daily stress, personality, and age on daily negative affect. Journal of Personality, 72(2): 355-378. |

Ng, W., & Diener, E. (2009). Personality differences in emotions: Does emotion regulation play a role?. Journal of Individual Differences, 30(2): 100-106. |

Silk, J. S., Steinberg, L., & Morris, A. S. (2003). Adolescents' emotion regulation in daily life: Links to depressive symptoms and problem behavior. Child Development, 74(6): 1869-1880. |

Suls, J. (2001). Affect, stress, and personality. In Handbook of affect and social cognition (pp. 392–409). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

|

Troy, A. S., Wilhelm, F. H., Shallcross, A. J., & Mauss, I. B. (2010). Seeing the silver lining: Cognitive reappraisal ability moderates the relationship between stress and depressive symptoms. Emotion, 10(6): 783-795. DOI:10.1037/a0020262 |

Tugade, M. M., Fredrickson, B. L., & Feldman, B. L. (2004). Psychological resilience and positive emotional granularity: Examining the benefits of positive emotions on coping and health. Journal of Personality, 72(6): 1161-1190. DOI:10.1111/j.1467-6494.2004.00294.x |

Vinkers, C. H., Joëls, M., Milaneschi, Y., Kahn, R. S., Penninx, B. W. J. H., & Boks, M. P. M. (2014). Stress exposure across the life span cumulatively increases depression risk and is moderated by neuroticism. Depression and Anxiety, 31(9): 737-745. DOI:10.1002/da.2014.31.issue-9 |

Weiss, H. M., & Cropanzano, R. (1996). Affective events theory: A theoretical discussion of the structure, causes and consequences of affective experiences at work. In Research in organizational behavior: An annual series of analytical essays and critical reviews. US: Elsevier Science/JAI Press.

|

Zautra, A. J., Affleck, G. G., Tennen, H., Reich, J. W., & Davis, M. C. (2005). Dynamic approaches to emotions and stress in everyday life: Bolger and Zuckerman reloaded with positive as well as negative affects. Journal of Personality, 73(6): 1511-1538. DOI:10.1111/jopy.2005.73.issue-6 |

2. National Key Laboratory of Cognitive Neuroscience and Learning, Beijing Normal University, Beijing 100875

2019, Vol. 17

2019, Vol. 17