| 初中生家庭环境与攻击性的关系:共情的中介作用 |

2. 天津外国语大学附属外国语学校,天津 300230

家庭是一个微系统,它是个体当前所处的、与自身有直接联系的环境(Bronfenbrenner, 1979; Belsky, 1981)。家庭环境可以分为主观和客观两种情况,从整体状况出发来研究家庭环境(Belsky, 1981)。而Minuchin(1985)则进一步阐明了家庭系统这一观点,他认为家庭是由很多个亚系统组合而成的。杨春雨等认为家庭环境为孩子提供了物质和心理基础,孩子生活在其中,会对自己的人格形成、行为养成等方面造成影响,家庭环境是物质条件与心理条件二者的总和(杨春雨等, 2010)。国内关于家庭环境的分类也有不同的研究,例如客观环境和主观环境等(何剑, 2000; 谭杰群, 1988; 李松, 2007)。

前人的研究(Andreas & Watson, 2009)发现,良好的家庭环境可以为儿童提供亲密感和情感上的支持。矛盾少的家庭环境可能是促进儿童成长的积极因素,并对儿童经历的消极事件产生缓冲作用,促进儿童身心健康。以往研究(Johnson, 2003)指出,个体是否有较多问题行为,往往取决于家庭环境的好坏,那些具有凝聚力的家庭中的孩子往往具有较少的问题行为。攻击/侵犯行为是青少年在学校中常见的问题行为,近些年对于青少年的攻击行为研究成为热点问题(张云运, 牛丽丽, 任萍, 秦幸娜, 2018)。攻击性作为个体的一种内在心理特征。攻击的本能被压抑或没有通过合理的方式宣泄,那么就有可能以外在破坏行为表现出来(徐德淼, 2007)。在有关攻击性的研究中,前人也有根据不同的标准将攻击性进行分类的研究(Lagerspetz, Björkqvist, & Peltonen, 1988)。

社会行为主要包括反社会行为和亲社会行为。研究认为儿童及青少年的社会行为与社会能力是存在关系的,社会问题解决能力越差的个体,严重生活事件越可能影响到问题行为(金灿灿, 邹泓, 2013),攻击行为作为一种典型的反社会行为表现与共情能力的发展是有着负向相关关系(宋平, 张乐雅, 杨波, 2016)。共情,是源于对他人情绪理解的情感回应,从而理解他人的感受或被期待的感受(Eisenberg & Eggum, 2009; Zahn-Waxler & Radke-Yarrow, 1990)。共情为以道德为原因和动力的亲社会行为的发展铺就了道路(Decety & Cowell, 2014)。对于个体来说,共情能力强,才能站在他人角度看待问题,体会他人感受,促进个体间的交流互动。而共情能力较弱时,会降低个体间的沟通效率,无法与他人正常交往,甚至出现暴力行为等。Davis编制的人际反应指针量表(interpersonal reactivity index, IRI)包括四个方面的内容(1)观点采择:指个体站在他人的视角看待问题(perspective taking, PT);(2)想象力:指个体以人物身份识别自己的能力,书和电影中经常遇到(fantasy, FS);(3)同情关心:指个体对他人经历的关心和同情(empathy concern, EC);(4)个人痛苦:指人们观察到别人在负面感受下产生的焦虑和压力的负面情绪(personal distress, PD; Davis, 1983)。和Davis观点有相似之处的研究总结发现,共情可被分解为多个成分:经验分享,指的是间接地感受他人的经验;心智化能力,涉及到积极推测他人的想法和目的(Cameron, Spring, & Todd, 2017);怜悯之心,包含减轻他人遭遇的一种动机(Decety & Cowell, 2014)。此外,有学者将共情分为认知共情和情绪共情。认知共情就是在认知上理解他人的观点、行为、思想、情感,采取他人的视角看待问题,并推测其未来的行为。情绪共情是指对他人情绪情感的理解与体验(Gladstein, 1983)。

研究发现(Darling & Steinberg, 1993),积极的教养方式能够促进孩子共情能力的发展。在积极教养方式中成长的孩子更容易体会他人的感受,能够站在他人的角度考虑问题,而在消极教养方式下长大的孩子共情能力较低,人际关系受到影响,容易出现攻击性行为。研究者(Prevatt, 2003)进一步研究了教养方式与共情能力的关系发现,家庭环境温暖、父母善于理解孩子,可促进孩子共情能力的发展,而严厉惩罚和过分干涉则阻碍了孩子的共情能力发展。对青少年进行的研究表明共情水平与欺负行为存在负相关(Jolliffe & Farrington, 2006)。Feshbach(1975)对6–7岁儿童进行了研究,发现“共情分数较低的儿童会表现出更强的攻击性,共情分数越高,儿童的攻击性越弱”。研究发现(Richardson, Hammock, Smith, Gardner, & Signo, 1994),对儿童而言,通过观点采择指令产生的高共情水平会降低攻击性反应。Loudin, Loukas和Robinson(2003)的研究指出,与情感共情相比,认知共情与攻击行为的关系更加紧密。

综上所述,以往的研究发现了家庭关系与攻击性之间存在显著相关,不同的家庭环境会影响青少年的攻击性,然而很少有研究指出家庭环境会通过何种因素影响攻击性。找出家庭环境与攻击性之间的中介变量,对于从家庭环境入手减少青少年攻击性具有重要意义。以往对于共情的应用价值研究较少,而培养青少年的共情能力对于人格形成、心理健康状况、攻击性等问题具有积极意义。因此,本文以共情为中介变量,探究家庭环境是否能通过共情对攻击性产生影响,探讨为青少年的成长营造良好家庭环境的重要性,进一步理解攻击性形成的心理机制,以及共情在其中所起的作用,为攻击性行为的干预提供方向。

2 方法 2.1 被试本研究采用随机取样的方法从山西省太原市共三所学校中随机抽取428名初中生作为研究对象,剔除无效问卷共37份(答案大批量连续性重复、信息答案不完整、答案呈现图画样式以及雷同卷)后,保留有效被试391人,问卷有效率为91.36%。其中,初一234人,初二118人,初三39人。男178人,女213人。

2.2 研究工具 2.2.1 家庭环境量表美国心理学家Moss编制的“家庭环境量表(FES)”(Moos & Moos, 1986),经费立鹏等人修订改写而成为中文版家庭环境量表(FES-CV)(邹定辉, 周远东, 费立鹏, 1993)。本研究采用该量表,包含有 10 个分量表:(1)亲密度、(2)情感表达、(3)矛盾性、(4)独立性、(5)成功性、(6)知识性、(7)娱乐性、(8)道德观、(9)组织性、(10)控制性。此量表含有90个是非题,1代表是,2代表否,分别评价10个不同的家庭环境特征。本研究中该问卷的内部一致性系数为0.778。

2.2.2 共情量表人际反应指针量表中国修订版(IRI-C)是由吴静吉、詹志禹依据Davis(1980)所编的IRI修订而成的,分成4个因素:观点采择、想象力、同情关心、个人痛苦(吴静吉, 詹志禹, 1987),共有22题。量表计分采用李克特式5点量表,由“不恰当”、“有一点恰当”、“还算恰当”、“恰当”到“很恰当”,分别给予0~4分;反向题使用相反计分。本研究中该问卷的内部一致性系数为0.720,观点采择、同情关心、想象力、个人痛苦的内部一致性系数分别为0.642, 0.500, 0.642, 0.740。

2.2.3 攻击性量表本研究采用Buss-Perry攻击性量表(Buss & Perry, 1992)的中文修订版进行攻击性的测量。该量表共含30道题,采用李克特5点记分(1=完全不符合, 2=比较不符合, 3=不清楚, 4=比较符合, 5=完全符合)。整个量表共包含身体攻击、言语攻击、愤怒、敌意和指向自我的攻击性五个维度(李献云等, 2011)。得分越高代表攻击性程度越高。本次测试中的内部一致性系数为0.91,身体攻击、言语攻击、愤怒、敌意和指向自我的攻击性五个维度的内部一致性系数分别为0.762, 0.648, 0.761, 0.748, 0.701。

2.3 数据处理采用SPSS21.0对数据进行处理。

3 结果和分析 3.1 家庭环境与共情、攻击性的相关分析为了了解初中生家庭环境和攻击性之间的关系,对家庭环境和攻击性得分、共情得分进行相关分析,结果如表 1。

| 表 1 初中生家庭环境和共情、攻击性之间的相关 |

由表 1可知,亲密度、情感表达、娱乐性、文化性、道德宗教观、组织性与攻击性呈显著负相关。亲密度、情感表达、娱乐性、文化性、道德宗教观、组织性与共情呈正相关,共情和攻击性呈负相关。

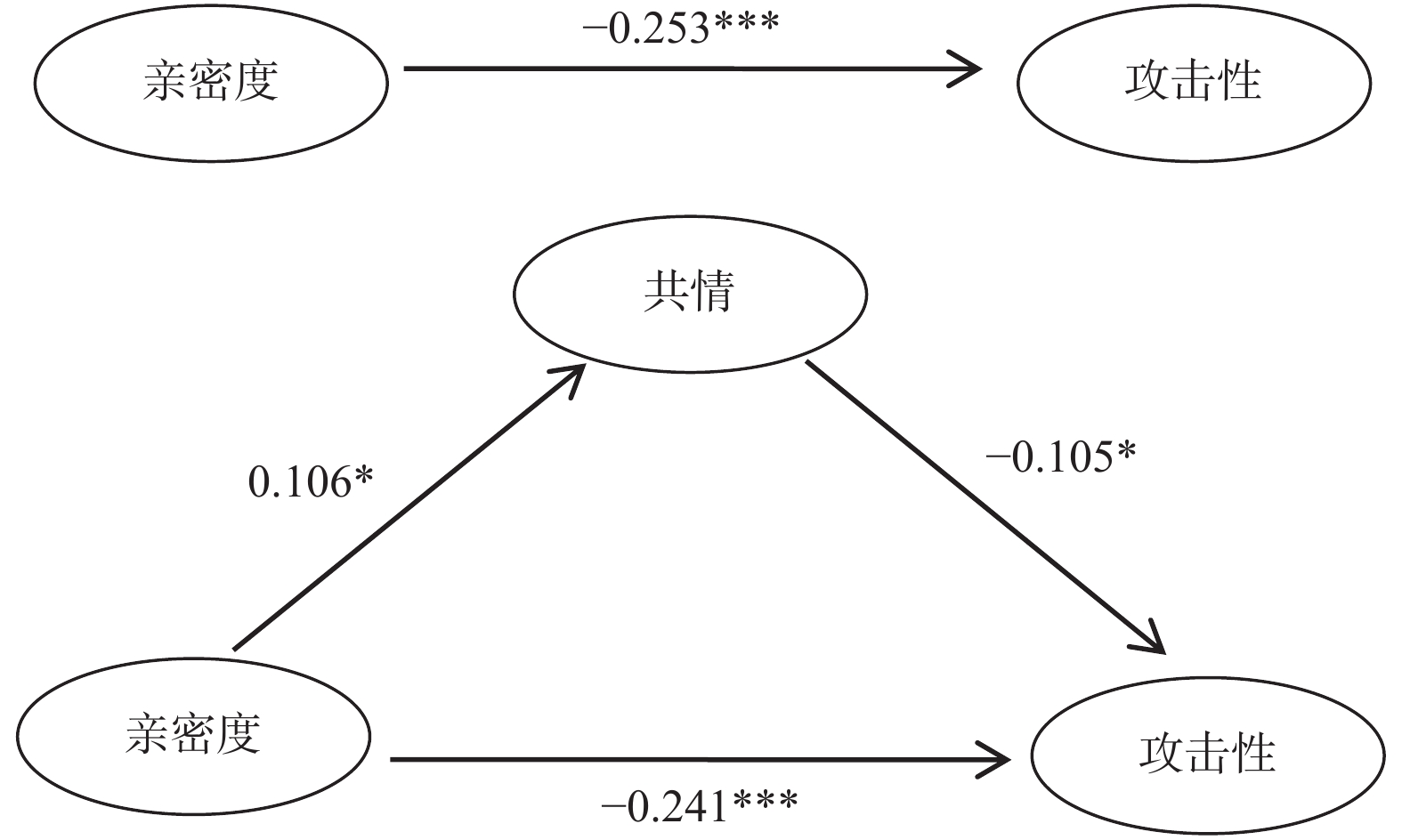

3.2 共情在家庭环境与攻击性之间的中介效应检验 3.2.1 共情在亲密度与攻击性之间的中介效应检验依据检验程序,进行攻击性与亲密度、共情与亲密度、攻击性与共情、亲密度的回归分析,得出共情(中介变量)在亲密度(自变量)与攻击性(因变量)之间的中介效应模型。

攻击性对亲密度的回归系数为–0.253,达到了显著水平(p<0.001);共情对亲密度的回归系数为0.106(p<0.05);攻击性对共情、亲密度的回归系数分别为–0.105(p<0.05)和–0.241(p<0.001)。因此,检验表明,共情在家庭亲密度和攻击性之间有部分中介效应。中介效应解释了因变量方差变异的9.48%。

|

| 图 1 共情在亲密度与攻击性之间的部分中介模型 |

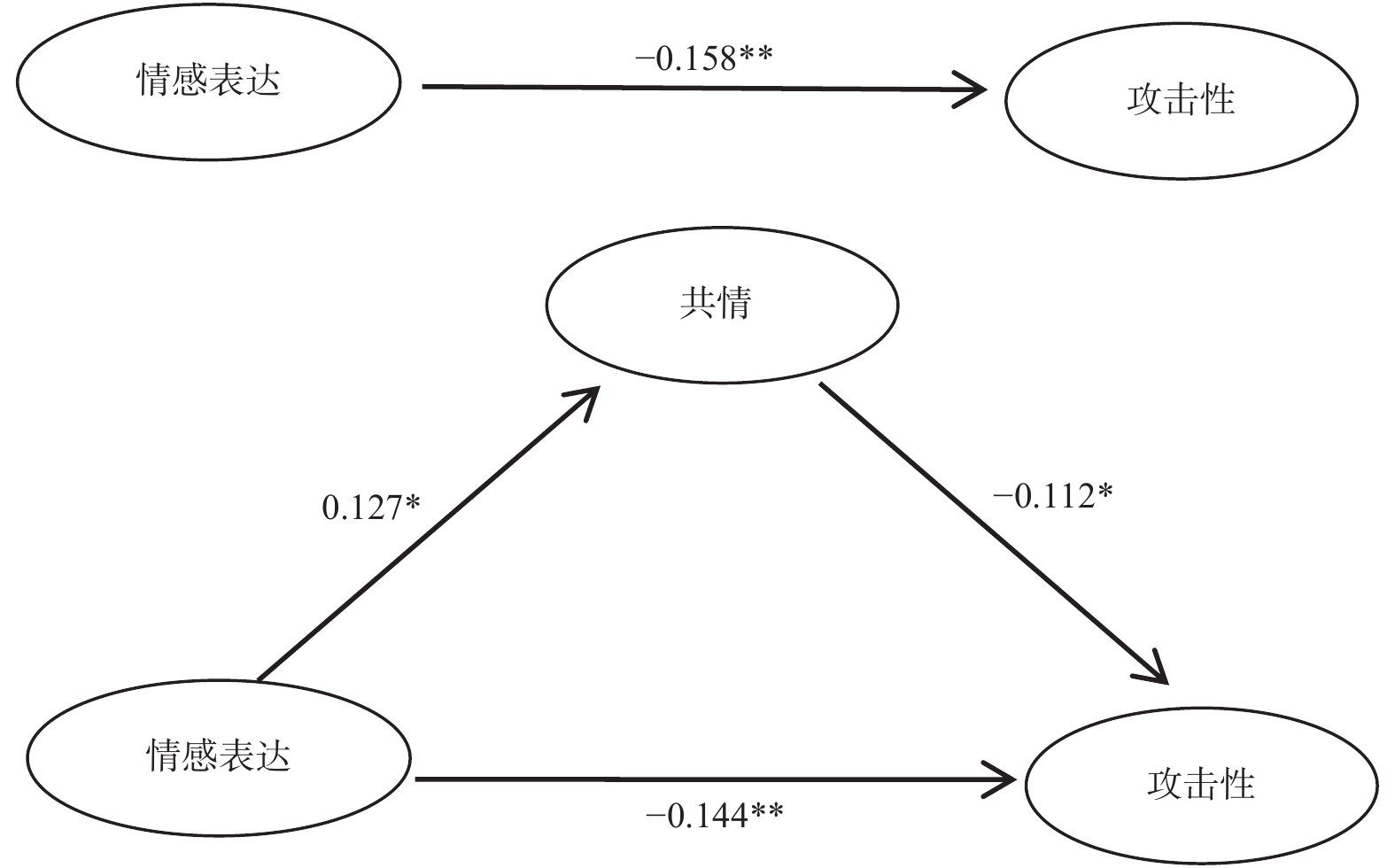

3.2.2 共情在情感表达与攻击性之间的中介效应检验

根据上述相同检验程序,检验共情在情感表达与攻击性之间的中介效应。

从结果可知,攻击性对情感表达的回归系数为–0.158,达到了显著水平(p<0.01);共情对情感表达的回归系数为0.127(p<0.05);攻击性对共情、情感表达的回归系数分别为–0.112(p<0.05)和–0.144(p<0.01)。因此,检验表明,共情在情感表达和攻击性之间有部分中介效应。中介效应占总效应的比例为9.00%,解释了因变量方差变异的10.00%。

|

| 图 2 共情在情感表达与攻击性之间的部分中介模型 |

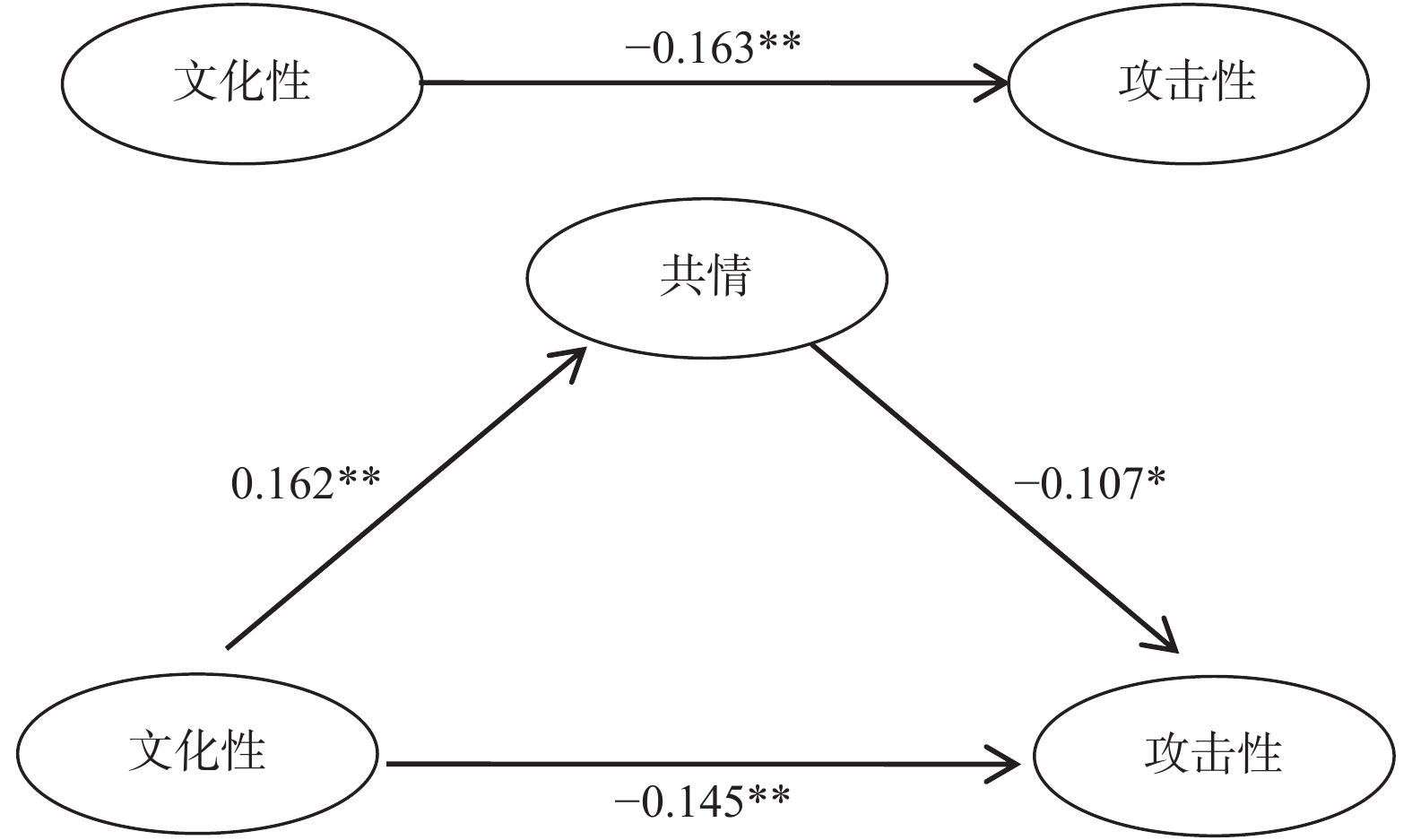

3.2.3 共情在文化性与攻击性之间的中介效应检验

根据上述相同检验程序,检验共情在文化性与攻击性之间的中介效应。

从结果可知,攻击性对文化性的回归系数为–0.163,达到了显著水平(p<0.01);共情对文化性的回归系数为0.162(p<0.01);攻击性对共情、文化性的回归系数分别为–0.107(p<0.05)和–0.145(p<0.01)。因此,检验表明,共情在文化性和攻击性之间有部分中介效应。中介效应占总效应的比例为10.60%,解释了因变量方差变异的9.49%。

|

| 图 3 共情在文化性与攻击性之间的部分中介模型 |

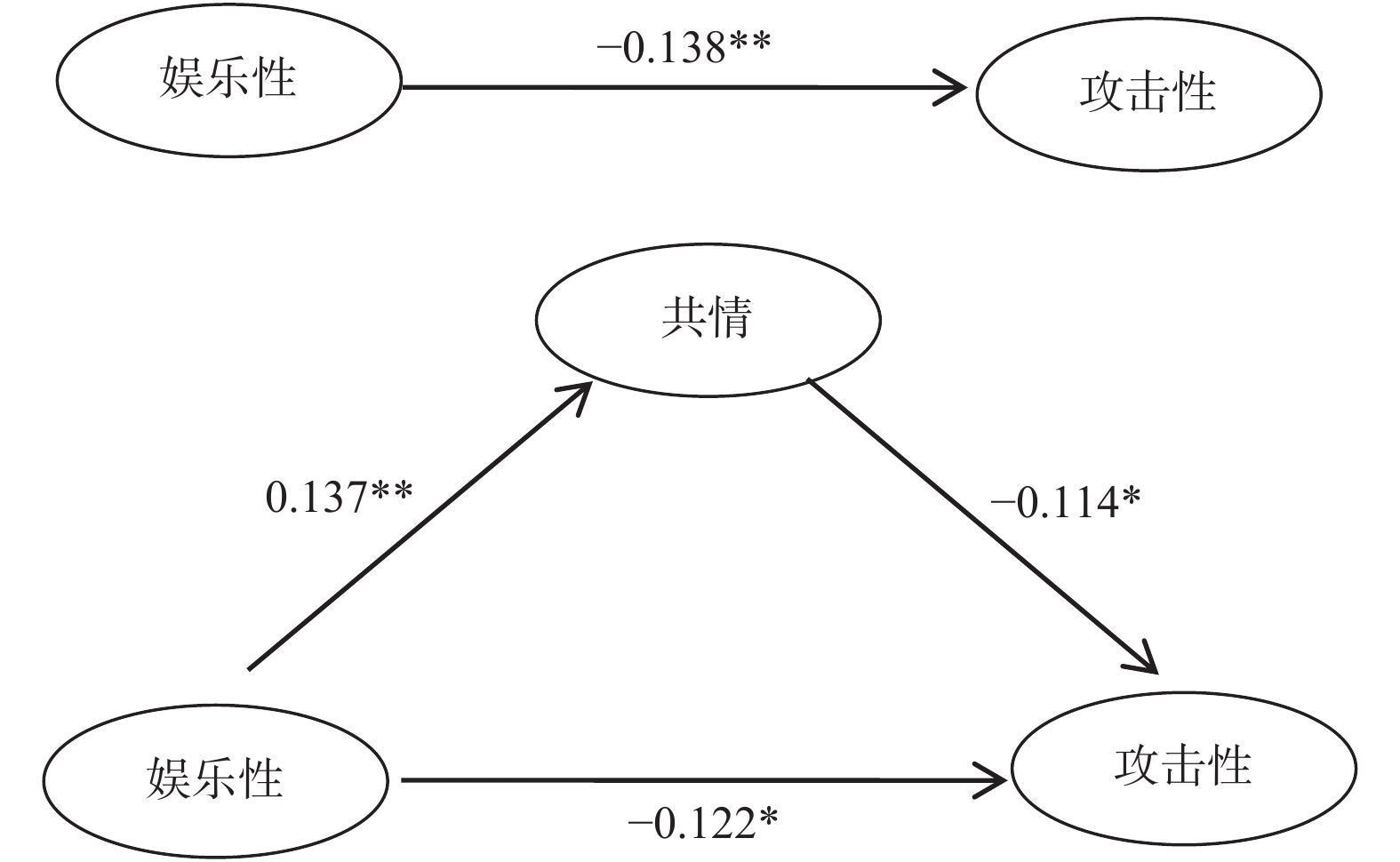

3.2.4 共情在娱乐性与攻击性之间的中介效应检验

根据上述相同检验程序,检验共情在娱乐性与攻击性之间的中介效应。

从结果可知,攻击性对娱乐性的回归系数为–0.138,达到了显著水平(p<0.01);共情对娱乐性的回归系数为0.137(p<0.01);攻击性对共情、娱乐性的回归系数分别为–0.114(p<0.05)和–0.122(p<0.05)。因此,检验表明,共情在娱乐性和攻击性之间有部分中介效应。中介效应占总效应的比例为11.30%,解释了因变量方差变异的10.49%。

|

| 图 4 共情在娱乐性与攻击性之间的部分中介模型 |

4 讨论 4.1 初中生家庭环境与攻击性的相关分析

研究结果显示亲密度、情感表达等均与攻击性分数呈显著负相关,矛盾性与攻击性分数呈显著正相关。根据班杜拉的社会学习理论,攻击行为的学习可以通过替代性强化产生,可发生在观察他人行为之后。在家庭环境中,孩子会根据父母的行为方式学习如何处理日常生活中的问题,如果父母采用暴力的方式处理问题,那么孩子很有可能习得这种方式,从而形成攻击行为。以往研究还发现,虽然受过虐待的孩子长大后不一定成为罪犯,或有较强的攻击行为,但是其虐待子女的概率明显高于未受过虐待者,大约是平均水平的4倍(Kaufman & Zigler, 1987)。良好的家庭氛围可以为孩子提供良好的榜样,孩子较少的出现攻击行为(迈尔斯, 2006),并且能够让孩子的消极情绪得到缓冲。矛盾性高的家庭矛盾与冲突较多,容易对家庭成员造成消极的影响。因此矛盾性与攻击性呈正相关。

4.2 初中生共情在家庭环境与攻击性之间的中介效应检验分析本研究发现共情在家庭环境中的亲密度、情感表达、文化性、娱乐性与攻击性的中介效应显著,均为部分中介效应。

首先,以往许多研究表明,家庭环境可以有效预测攻击性。例如,家庭环境温暖而良好、父母态度一致家庭中孩子的攻击性小。其次,家庭环境的质量会影响共情能力的发展。父母以情感解释的方式教育孩子,会促进孩子共情能力的发展。若父母经常体罚孩子,反而容易增加孩子的攻击性。青少年的反社会行为与家庭环境密切相关(Bassarath, 2001)。另外,共情可以抑制、减少个体的攻击性(Feshbach & Feshbach, 1982)。

胡文彬等人(2009)的研究表明,父母的情感支持度高、能采取理解型的养育方式的家庭情况下的大学生的共情能力显著高于其他类型的养育方式。父母教养方式作为家庭环境的一部分,对共情能力有影响(余皖婉, 汪凯, 梁振, 2012)。以往的研究认为,家庭系统可以促进家庭成员生理和心理的发展(Feshbach, 1987)。亲密、理解型的家庭环境能够为孩子提供轻松的成长环境,容易让孩子具有健康的心理状态,更加善于情感表达,能够体察自己的情绪情感变化,更容易为他人着想(胡文彬等, 2009)。此外,父母的文化程度也会对孩子的共情能力产生影响。以往研究(郑志萍, 2011)发现,受教育程度较高的父母,倾向于给孩子更多的情感关怀,更少的采用消极的教育方式,注重与孩子进行交流,能够给予孩子及时正确的引导。而父母受教育程度越低,与孩子的交流越少,越不注重家庭文化性、娱乐性以及道德观的培养,孩子不容易形成良好的共情能力。

在弗洛伊德的理论中认为人具有自我破坏的强烈冲动,攻击把这种自我破坏冲动转向外部。弗洛伊德将这种引起冲动的能量称为力比多,如果力比多长时间得不到释放,就会积累的越来越多,直到爆发,进而产生攻击行为(迈尔斯, 2006)。共情作为一种个体变量,可以通过不同的路径影响个体的内部状态,对个体的攻击认知、攻击情感产生影响。共情能力强的个体更容易体会到他人的痛苦,影响个体对于情境的看法,从而减少攻击性。这类个体共情水平较高,进而抑制了死本能向外散发的攻击力。攻击者感受到受害者的悲伤或痛苦信号,因此产生了增加受害者利益的动机(陈晶, 关梅林, 张建新, 2005)。个体的观点采择能力使得个体能够理解和容忍他人的观点(钟毅平, 杨子鹿, 范伟 ,2015)。

从本研究的结果来看,应该是家庭环境越好,攻击性越弱。同时,家庭环境与个体的共情能力呈正相关。这样的研究结果启示我们,家庭环境对于孩子成长有着至关重要的作用,父母应为孩子创造良好温暖、支持性的家庭氛围,使身心健康成长。当孩子出现不适当的行为时,父母要给予及时的引导,培养明辨是非的能力,促进良好道德行为习惯的养成。

本研究发现,共情能力与攻击性存在负相关。日常生活中,共情能力强的人往往能够体会他人情绪情感及变化,很少与人发生冲突,或者发生冲突后能够用适当的方式化解。以往的研究中指出,为了帮助孩子提高共情能力,可以通过言语诱导技术帮助孩子体会他人的情境感受,让孩子摆脱自我中心,增强对他人的理解力,从而站在他人的角度考虑问题(陈新燕, 2009)。另外,要充分发挥家庭的育人功能,增强家庭成员之间的情感表达、亲密度,让孩子在爱中成长,提高感受他人情绪的能力。同时,在平时的教育中,要注重培养学生换位思考的能力,利用共情能力的发展减少学生的攻击性。对攻击性行为进行干预时,要加强与学生的沟通交流,学会激励与创设积极情境,或是避开冲突情境。

5 结论初中生家庭环境中的亲密度、情感表达、文化性、娱乐性是攻击性的影响因素。它们可以直接影响攻击性,也可以间接通过共情影响攻击性。共情在亲密度、情感表达、文化性、娱乐性与攻击性之间起部分中介作用。

陈晶, 关梅林, 张建新. (2005). 共情与亲社会和反社会行为的关系. 中国心理卫生协会青少年心理卫生专业委员会第九届全国学术年会论文集.

|

陈新燕. (2009). 共情教育——教师义不容辞的责任. 新课程: 教育学术版, (9), 101-102.

|

戴维·迈尔斯. (2006). 社会心理学 (第8版). 北京: 人民邮电出版社.

|

何剑.. (2000). 未成年罪犯的家庭环境研究. 青少年犯罪研究, (2): 15-17. |

胡文彬, 高健, 康铁君, 吴冰, 石扩, 王雪艳, 温子栋.. (2009). 大学生共情与父母教养方式的关系及影响因素研究. 中国健康心理学杂志, 17(9): 1050-1055. |

金灿灿, 邹泓.. (2013). 犯罪青少年社会问题解决能力类型及其与生活事件和问题行为的关系. 中国临床心理学杂志, 21(4): 599-602. |

李松.. (2007). 家庭环境对儿童发展影响的研究综述. 许昌学院学报, 26(4): 143-146. DOI:10.3969/j.issn.1671-9824.2007.04.045 |

李献云, 费立鹏, 张亚利, 牛雅娟, 童永胜, 杨少杰.. (2011). Buss和Perry攻击问卷中文版的修订和信效度. 中国神经精神疾病杂志, 37(10): 607-613. DOI:10.3969/j.issn.1002-0152.2011.10.010 |

宋平, 张乐雅, 杨波.. (2016). 共情与攻击的关系. 心理学进展, 6(6): 653-663. |

谭杰群. (1988). 谈家庭教育. 长沙: 湖南大学出版社.

|

吴静吉, 詹志禹. (1987). 年级、性别角色、人情取向与同理心的关系 (硕士学位论文). 台湾政治大学教育研究所, 中国.

|

徐德淼. (2007). 大学生内隐攻击性表现方式的性别差异实验研究 (硕士学位论文). 江西师范大学.

|

杨春雨, 何建国, 罗昌明, 郭洪, 徐志敏, 陈娜, 赵安勤.. (2010). 家庭环境对初中生心理健康影响的研究. 中国健康心理学杂志, 18(9): 1127-1130. |

余皖婉, 汪凯, 梁振.. (2012). 医科大学生共情能力与父母教养方式的关联探究. 中国学校卫生, 33(1): 28-30. |

张云运, 牛丽丽, 任萍, 秦幸娜.. (2018). 同伴地位对青少年早期不同类型攻击行为发展的影响: 性别与班级规范的调节作用. 心理发展与教育, 34(1): 38-48. |

郑志萍. (2011). 家庭环境、父母教养方式与青少年主观幸福感的关系研究 (硕士学位论文). 天津师范大学.

|

钟毅平, 杨子鹿, 范伟.. (2015). 自我-他人重叠对助人行为的影响: 观点采择的调节作用. 心理学报, 47(8): 1050-1057. |

邹定辉, 周远东, 费立鹏.. (1993). 家庭环境量表中文版. 中国心理卫生杂志, (增刊): 98-101. |

Andreas, J. B., & Watson, M. W. (2009). Moderating effects of family environment on the association between children’s aggressive beliefs and their aggression trajectories from childhood to adolescence. Development and Psychopathology, 21(1): 189-205. DOI:10.1017/S0954579409000121 |

Bassarath, L. (2001). Conduct disorder: A biopsychosocial review. The Canadian Journal of Psychiatry, 46(7): 609-616. DOI:10.1177/070674370104600704 |

Belsky, J. (1981). Early human experience: A family perspective. Developmental Psychology, 17(1): 3-23. DOI:10.1037/0012-1649.17.1.3 |

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

|

Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The aggression questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63(3): 452-459. DOI:10.1037/0022-3514.63.3.452 |

Cameron, C. D., Spring, V. L., & Todd, A. R. (2017). The empathy impulse: A multinomial model of intentional and unintentional empathy for pain. Emotion, 17(3): 395-411. DOI:10.1037/emo0000266 |

Darling, N., & Steinberg, L. (1993). Parenting style as context: An integrative model. Psychological Bulletin, 113(3): 487-496. DOI:10.1037/0033-2909.113.3.487 |

Davis, M. H. (1980). A multidimensional approach to individual differences in empathy. JSAS Catalog of Selected Documents in Psychology, 10: 85. |

Davis, M. H. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44(1): 113-126. DOI:10.1037/0022-3514.44.1.113 |

Decety, J., & Cowell, J. M. (2014). The complex relation between morality and empathy. Trends in Cognitive Sciences, 18(7): 337-339. DOI:10.1016/j.tics.2014.04.008 |

Eisenberg, N., & Eggum, N. D. (2009). Empathic responding: Sympathy and personal distress. In J. Decety & W. Ickes (Eds.), The social neuroscience of empathy (pp. 71-83). Cambridge. MA: The MIT Press.

|

Feshbach, N. D.. (1975). Empathy in children: Some theoretical and empirical considerations. The Counseling Psychologist, 5(2): 25-30. DOI:10.1177/001100007500500207 |

Feshbach, N. D. (1987). Parental empathy and child adjustment/maladjustment. In N. Eisenberg & J. Strayer (Eds.), Empathy and its development (pp. 271-291). New York, NY, US: Cambridge University Press.

|

Feshbach, N. D., & Feshbach, S. (1982). Empathy training and the regulation of aggression: Potentialities and limitations. Academic Psychology Bulletin, 4(3): 399-413. |

Gladstein, G. A. (1983). Understanding empathy: Integrating counseling, developmental, and social psychology perspectives. Journal of Counseling Psychology, 30(4): 467-482. DOI:10.1037/0022-0167.30.4.467 |

Johnson, V. K. (2003). Linking changes in whole family functioning and children’s externalizing behavior across the elementary school years. Journal of Family Psychology, 17(4): 499-509. DOI:10.1037/0893-3200.17.4.499 |

Jolliffe, D., & Farrington, D. P. (2006). Examining the relationship between low empathy and bullying. Aggressive Behavior, 32(6): 540-550. DOI:10.1002/(ISSN)1098-2337 |

Kaufman, J., & Zigler, E. (1987). Do abused children become abusive parents?. The American Journal of Orthopsychiatry, 57(2): 186-192. DOI:10.1111/j.1939-0025.1987.tb03528.x |

Lagerspetz, K. M., Björkqvist, K., & Peltonen, T. (1988). Is indirect aggression typical of females’ gender differences in aggressiveness in 11- to 12-year-old children. Aggressive Behavior, 14(6): 403-414. DOI:10.1002/(ISSN)1098-2337 |

Loudin, J. L., Loukas, A., & Robinson, S. (2003). Relational aggression in college students: Examining the roles of social anxiety and empathy. Aggressive Behavior, 29(5): 430-439. DOI:10.1002/(ISSN)1098-2337 |

Minuchin, P. (1985). Families and individual development: Provocations from the field of family therapy. Child Development, 56(2): 289-302. DOI:10.2307/1129720 |

Moos, R. H., & Moos, B. S. (1986). Family environment scale manual (2nd ed.). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

|

Prevatt, F. F. (2003). The contribution of parenting practices in a risk and resiliency model of children’s adjustment. British Journal of Developmental Psychology, 21(4): 469-480. DOI:10.1348/026151003322535174 |

Richardson, D. R., Hammock, G. S., Smith, S. M., Gardner, W., & Signo, M. (1994). Empathy as a cognitive inhibitor of interpersonal aggression. Aggressive Behavior, 20(4): 275-289. DOI:10.1002/(ISSN)1098-2337 |

Zahn-Waxler, C., & Radke-Yarrow, M. (1990). The origins of empathic concern. Motivation and Emotion, 14(2): 107-130. DOI:10.1007/BF00991639 |

2. Tianjin Foreign Languages School Affiliated to Tianjin Foreign Studies University, Tianjin 300230

2019, Vol. 17

2019, Vol. 17