| 不同情绪诱发下的情绪调节策略对初中生教育材料记忆的影响研究 |

情绪最能够表达人的内心状态,是人内心的晴雨表。情绪调节是指个体依据一定的目标,改变或者修正自身情绪反应(行为、体验和生理)的强度和方向(Gyurak, Goodkind, Kramer, Miller, & Levenson, 2012)。当个体的情绪反应与当前环境要求不一致时,人们都会采用情绪调节策略去调整,以适应当前的环境需求。美国情绪心理学家Gross(2001)认为情绪调节是对所发生的情绪、情绪体验与表达施加影响的过程。Gross基于情绪发展的不同时期,将情绪调节过程划分为“先行关注”(antecedent-focused)和“反应关注”(response-focused)两个阶段。并且提出了包括情景选择、情景修正、注意分配、认知再评和表达抑制在内的5种情绪调节策略。其中,前四种属于先行关注阶段采用的策略,最后一种属于反应关注阶段采用的策略。Gross认为最常用和最有效的两种情绪调节策略就是认知再评和表达抑制。认知再评发生在情绪产生的早期,即在情绪反应倾向被完全激活之前,主要通过改变对情绪事件的理解和认识来降低情绪反应。而表达抑制发生在情绪产生的晚期,即发生在情绪情景诱发了反应倾向之后,主要是通过抑制将要发生的情绪表达行为,来降低主观情绪体验。Gross最初的一系列研究结果表明,认知再评与表达抑制两种情绪调节策略对后继的情绪情感、认知任务和社会行为会产生不同的影响,并且认知再评更多地与积极的结果相联系,表达抑制更多地与消极的结果相联系。

不同的情绪调节策略对个体的记忆影响不同。Richards和Gross(2000)的实验研究发现,表达抑制策略会降低客观记忆的水平,影响被试的记忆自信,但认知再评策略不会对记忆水平产生显著的影响。研究进一步表明,表达抑制只对语言记忆产生影响,对非语言记忆不会产生影响。姜媛、沈德立和白学军(2009)以中小学生为被试的研究表明:被试使用表达抑制策略时,对词汇和图片的再认反应时无显著差异;使用认知再评策略时,对词汇的再认反应时短于图片;认知再评组的再认正确率高于表达抑制组。最近一项研究(龚德英, 李晓翌, 张大均, 2015)通过诱发负性情绪,考察采用不同情绪调节策略对大学生记忆不同性质英语词汇的影响,发现被试使用认知再评策略时,对三种词性词汇(积极、中性和消极)的再认成绩没有显著差异,但对中性词汇的回忆成绩优于积极和消极词汇的记忆,后两者之间没有显著差异。在表达抑制组中,三种词汇的再认与回忆成绩均没有显著差异。该结果不同于郑立娟(2015)的研究。

前人研究各有侧重点,但关于情绪调节策略研究的被试群体主要集中在幼儿、大学生以及成人,而涉及青春期阶段的中学生较少。初中生的情绪特点表现出半成熟、半幼稚的两面性,在这个阶段中,他们很容易出现各种各样的情绪问题。而初中生的情绪调节策略与他们的问题行为之间呈现一定的相关性。初中生平时主要是以学习书本知识为主,因此研究初中生在不同的情绪状态下,如何有效地使用情绪调节策略调节情绪,为帮助他们提高学习效率和适应学校生活具有重要意义。针对以往研究存在的不足,本研究通过实验法探讨初中生在消极和积极情绪诱发状态下,采用不同的情绪调节策略对不同类型教育材料记忆的影响。

2 研究方法 2.1 被试对大连市一所学校的初中生进行测查,男女各半,年龄在13–16岁之间(平均年龄为14.96±0.85岁)。按照“认知再评”“表达抑制”策略的得分对被试进行高低分组,选择两种策略得分有明显差异的作为实验组的被试。再按照“认知再评”“表达抑制”得分在中间组50%的位置作为控制组的被试。最终有效被试100名,其中积极情绪组50人,消极情绪组50人。

2.2 研究工具 2.2.1 情绪调节策略问卷采用姚屹北(2011)编制的“初中生情绪调节策略问卷”。编制过程采用文献分析、访谈法和问卷法,将质化研究和量化研究相结合。首先设计初中生情绪调节策略开放式问卷,让学生描述日常生活中所遇到的情绪事件,以及与之相对应的情绪调节策略,然后对开放式问卷进行编码;同时在大连市一所中学随机选择10名初中生进行访谈,以此初步归纳出初中生情绪调节策略问卷的项目。结合文献以理论推导方式,获得初中生情绪调节策略的理论构想,编制出初中生情绪调节策略的初始评定问卷。随后请有关心理学专家、心理学研究生、以及少量的初中生对初始问卷的内容效度的检验,把一些表达不清楚、语义模糊的题目删除,并且对每个题目的修辞表达进行修改。最后对66道题目随机编排,采用从“从不”到“总是”5级评定,形成第一版问卷。经过项目分析和探索性因素分析,得出与理论结构相一致的初中生情绪调节策略,进一步进行验证性因素分析,模型拟合指数良好。其中消极极情绪调节问卷的验证性因素分析结果为:χ2=226.6,df=142,χ2/df=1.60,TLI=0.913,CFI=0.928,RMSEA=0.04,SRMR=0.046。积极极情绪调节问卷的验证性因素分析结果为:χ2=171.2,df=66,χ2/df=2.59,TLI=0.923,CFI=0.937,RMSEA=0.045,SRMR=0.0495。最终形成35个题目的初中生情绪调节策略问卷(最终版)。其中积极情绪调节策略问卷共16个项目,含4个维度:积极分心、认知再评、表达抑制和情感分享。问卷的内部一致性信度为0.832,分半信度为0.823,再测信度为0.787。消极情绪调节策略问卷共19个项目,含5个维度:情感支持、表达抑制、认知再评、情境改变和转移注意。问卷的内部一致性信度为0.777,分半信度为0.775,再测信度为0.762。各信度系数表明,问卷整体信度良好。

2.2.2 情绪诱发材料负性情绪诱发材料为一段时长为10分钟的《唐山大地震》电影片段,该影片描述了发生地震的时候,一家人埋在地下,母亲为了救自己的孩子,艰难地做出两个孩子只能救一个孩子的决定的故事。正性情绪诱发材料选用一段时长为6分钟的《人在囧途》电影片段,讲述了两个男人同住在一个小旅馆所发生的一系列搞笑滑稽的事情。中性情绪诱发材料则选择一段风景电影作为教育电影的影片材料。

2.2.3 情绪体验报告表选自Ekman, Freisen和Ancoli(1980)编制,经Gross多次修改并被广泛使用的情绪体验报告表。情绪体验报告表中有10个形容词。每种情绪由9点Likert量表进行评定,“0”表示没有,“8”表示非常强,要求被试根据自己实际的情绪体验选择对应的数字。

2.2.4 指导语执行程度问卷问卷包括6个题目,采用6点Likert量表,“0”表示完全不符合,“5”表示完全符合。目的是为了考查被试在观看情绪电影片段时是否按照主试的指导语要求进行相应的情绪调节,要求被试根据自己的实际情况如实作答。

2.2.5 教育材料与测验题教育记忆材料选择的是一段地理与历史相结合的文字材料,材料没有带有任何情绪色彩。根据实验前对被试的访问以及对初中课本的检验,学生没有接触过此类材料,因此可以避免实验的事前效应。记忆测验题是根据被试对教育记忆材料的内容而编制的4选1的选择题,题目一共10道,每题答对1分,答错0分。其中言语材料6道题,非言语材料4道题。

2.3 实验程序所有被试来到实验室,待被试心情平静之后开始实验。首先让被试观看风景影片,之后填写情绪体验报告表一作为前测。接下来播放情绪诱发影片,视频完毕后进行教育材料的学习,要求被试记住文字中出现的信息,之后填写情绪报告表二和执行程度问卷。最后,进行记忆材料的测试。已有研究证明,使用下面的指导语来控制被试采用不同的情绪调节策略具有良好的信效度(钟建安, 雷虹, 2010; 梁敏杰, 李黎, 2011)。

认知再评组:“下面大家需要观看一段影片,影片内容可能会引起您产生某种情绪,要求您客观、理性地来观看,尽量保持中立的态度,告诉自己‘这只是电影技术而已,不是真的’。”

表达抑制组:“下面大家需要观看一段影片,可能会引起您产生某种情绪,现在请不要将您的感受表露出来,尽量掩饰您的表情,不要让别人看出您的情绪感受。”

简单观看组:“下面将播放一段影片,请您认真仔细地观看。”

2.4 数据收集和处理本实验数据的来源是被试对实验问卷的作答,其中包括两份情绪体验报告表,一份执行程度问卷、一份记忆成绩测验题。运用SPSS20.0进行描述统计、方差分析和情绪调节工具的探索性因素分析;采用Mplus6.0进行情绪调节工具的验证性因素分析。

3 研究结果 3.1 情绪材料诱发前后的情绪变化所有被试在开始时都要观看一段风景视频,目的是为了使被试能够消除紧张。我们对被试的每种情绪感受进行基线水平测试,对三组被试在10种情绪上的得分依次进行方差分析,结果表明,三组被试在10种情绪之间均没有显著性差异,说明所有被试在观看风景视频后的情绪状态保持一致。

当被试观看完相应的情绪诱发视频后,我们采用重复测量方差分析对被试的10种情绪在观看风景视频和情绪诱发视频后进行分析,结果见(表1, 表2)。

| 表 1 观看消极诱发电影后的情绪差异性检验 |

| 表 2 观看积极诱发电影后的情绪差异性检验 |

重复测量的方差分析结果显示,在观看完消极情绪诱发电影后,消极情绪词的得分(悲伤、痛苦、恐惧等)显著高于前测分数,并且积极情绪词(快乐、兴趣)的得分明显降低。这表明,消极情绪诱发电影片段有效地诱发了被试的负性情绪,消极情绪诱发材料的选取合理。在观看完积极情绪诱发电影之后,积极情绪词(快乐、兴趣)的得分要显著高于前测分数,并且消极情绪词(惊奇、恐惧)的得分明显降低,而且前后两次视频引起的消极情绪(愤怒、厌恶、悲伤、蔑视、尴尬、痛苦)之间没有差异。这表明,积极情绪诱发电影有效地诱发了被试的正性情绪,积极情绪实验材料的选取合理。

3.2 情绪调节策略执行程度分析结果采用自编情绪调节策略问卷,筛选出日常生活中经常使用表达抑制和认知再评策略的被试,然后对执行程度问卷进行严格筛查,确保被试在实验过程中确实按照指定指导语的要求对情绪进行了调节,提高了实验数据的生态效度。对三组被试的执行程度问卷得分进行方差分析,结果如下。

由表3的结果可知,三组被试在三种指导语间均差异显著,说明了在本实验中被试成功地执行了指导语的要求。

| 表 3 被试的情绪调节策略执行程度 |

3.3 情绪调节策略对教育记忆材料的影响 3.3.1 消极情绪诱发下情绪调节策略对教育记忆材料的影响

消极情绪诱发时,采用方差分析探讨不同情绪调节策略对教育材料记忆的影响,结果见表4。

| 表 4 各实验组的记忆成绩 |

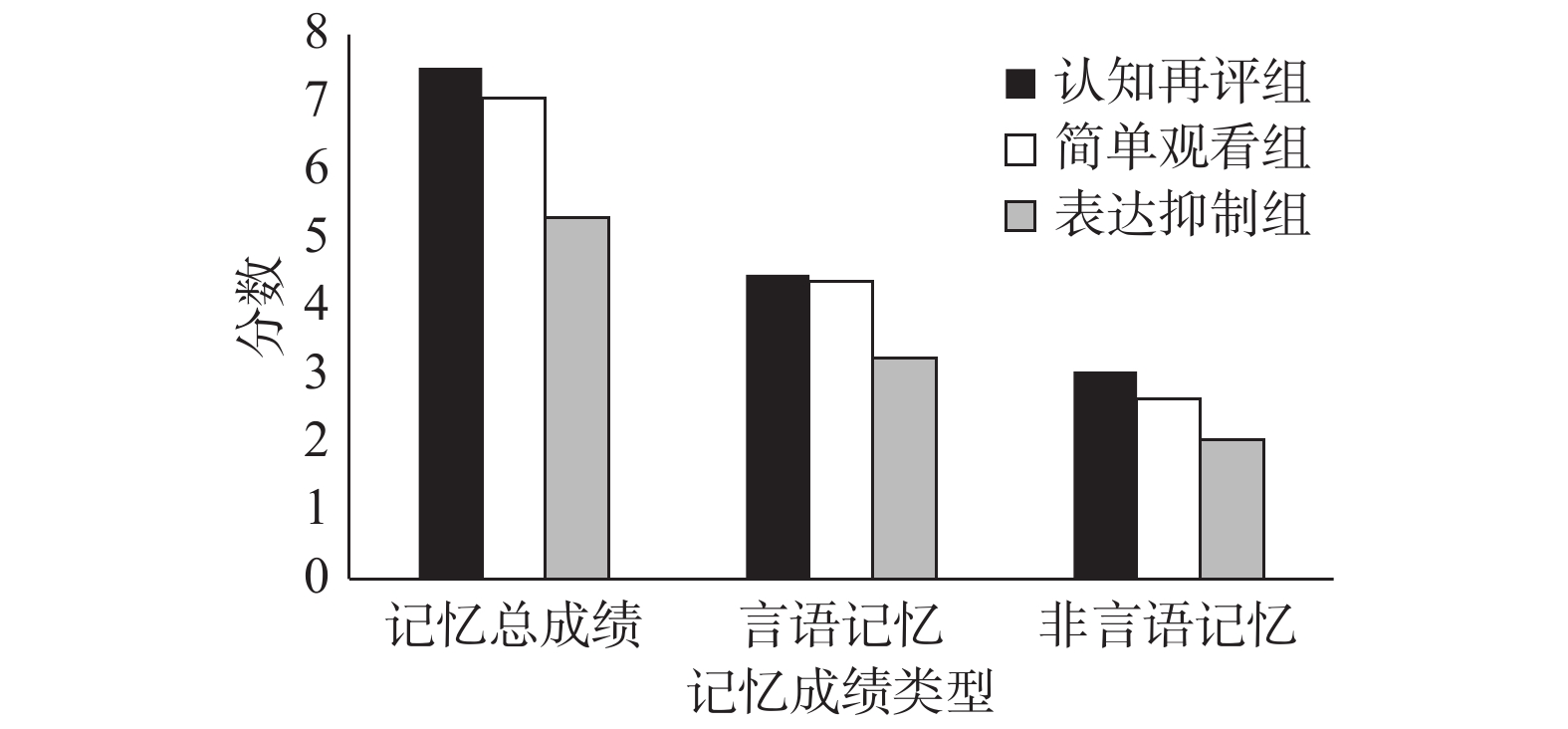

首先,三组情绪调节策略组在记忆总成绩间差异显著,LSD多重事后比较分析,发现认知再评组和简单观看组的记忆总成绩明显高于表达抑制组,前两者间没有显著差异,如图1所示。其次,三组情绪调节策略组在言语记忆成绩间差异显著,进一步分析发现,认知再评组和简单观看组的言语记忆成绩明显高于表达抑制组,前两者间也没有显著差异。最后,三组情绪调节策略组在非言语记忆间差异显著,多重事后比较分析发现,认知再评组的非言语记忆显著高于表达抑制组,而简单观看组的非言语记忆成绩与前两者之间均无明显差异。

|

| 图 1 不同情绪调节策略下记忆成绩的得分 |

对被试在教育记忆材料上的性别差异进行t检验,结果显示:男、女生在教育记忆材料上的总成绩、言语记忆成绩和非言语记忆成绩上都没有明显差异(p>0.05)。对不同年级被试在教育记忆材料成绩上的差异进行多元方差分析,结果表明年级之间在教育记忆材料成绩上也无明显差异(p>0.05)。

3.3.2 积极情绪诱发下情绪调节策略对教育记忆材料的影响积极情绪诱发下,采用方差分析探讨不同情绪调节策略对教育材料记忆的影响,结果见表5。

| 表 5 各实验组的记忆成绩 |

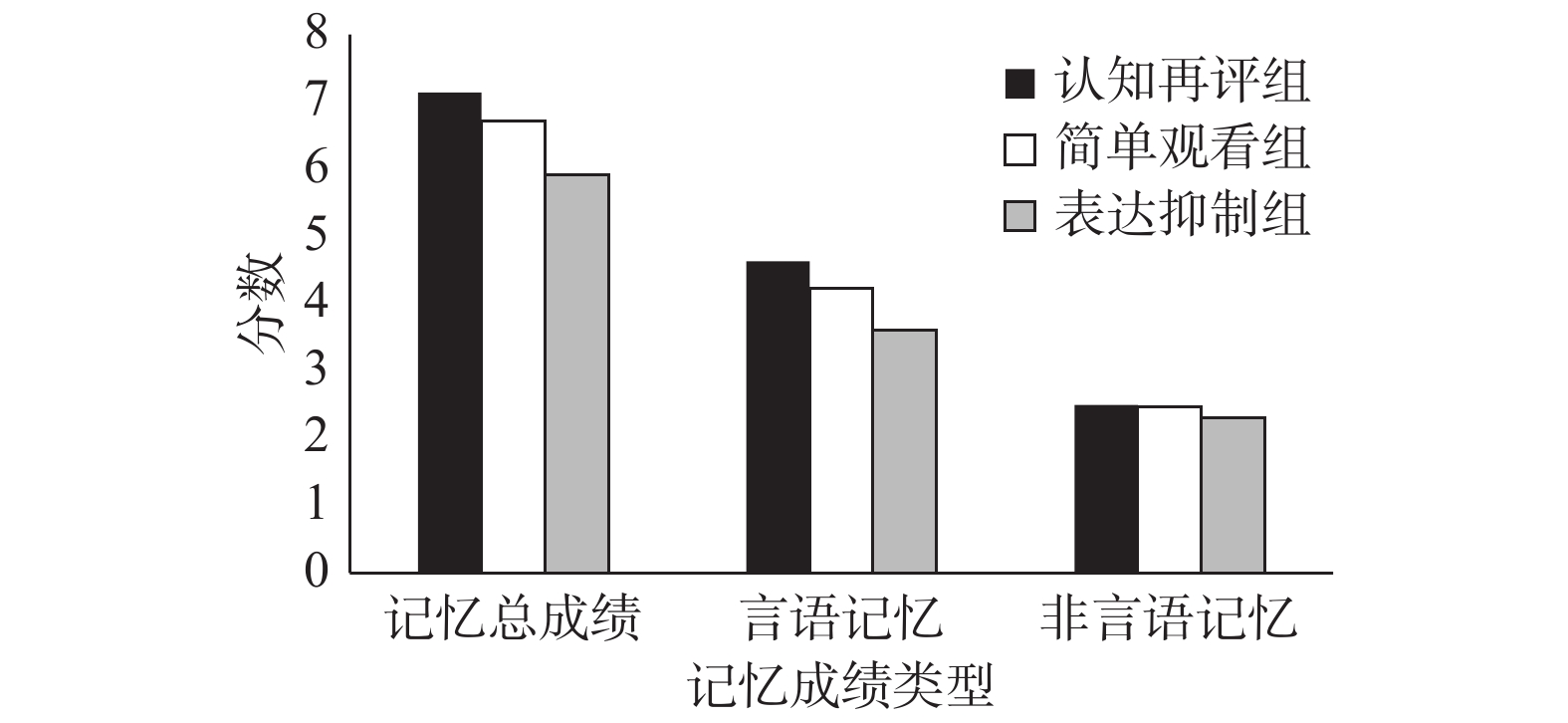

首先,三组情绪调节策略组在记忆总成绩间差异不显著,但依然是认知再评组的成绩好于简单观看组,表达抑制组成绩最低,如图2所示。其次,三组情绪调节策略组在言语记忆间差异显著,LSD多重事后比较分析发现,认知再评组的言语记忆成绩要明显好于表达抑制组,简单观看组的言语记忆成绩与前两者之间没有差异。最后,三组情绪调节策略组在非言语记忆间差异不显著。

|

| 图 2 不同情绪调节策略下记忆成绩的得分 |

对被试在教育记忆材料上的性别差异进行t检验,结果显示:男、女生在教育记忆材料上的总成绩、言语记忆成绩和非言语记忆成绩上都没有明显差异(p>0.05)。对不同年级被试在教育记忆材料成绩上的差异进行多因素方差分析,结果表明年级之间在教育记忆材料成绩上也无明显差异(p>0.05)。

4 讨论负性情绪诱发时,采用认知再评情绪调节策略的被试记忆成绩明显地好于表达抑制组,本实验得到的结果与相关情绪调节策略对记忆材料影响的研究结果基本相同(李娜, 2013; 甘小荣, 胡雯, 曹万依, 2016),而与Rice(2003)的研究结果不同。原因可能在于教育记忆材料的展现形式有些不同:Rice的研究中教育记忆材料是以视频呈现给被试的,以视频赋予动态化的方式去呈现材料,任务比较容易;而现实生活中初中生多通过文字形式来获取知识,考虑到这种实际情况,本实验中的教育记忆材料是以幻灯片的形式呈现给被试的,然后让被试努力识记幻灯片中出现的内容。

根据情绪调节与认知关系理论中的调节认知损耗模型(Baumeister, Heatherton, & Tice, 1994),假设个体的认知资源是有限的,也就是自我调节的能力是有限的。因此,当个体专注于有难度的自我调节行为时,消耗了本身的认知资源,那么接下来从事其他任务将会受到影响。Baumeister, Bratslavsky, Muraven和Tice(1998)的一项以大学生为被试的实验研究中,结果证实了:无论是积极情绪压制组还是消极情绪压制组,被试在字谜任务上的成绩都显著低于控制组。本研究中,采用表达抑制组在观看情绪视频片段的同时,压制自己的情感,降低了外在的情绪表达,但是自我报告的情绪没有变化,同时增加了交感神经系统的反应(Egloff, Schmukle, Burns, & Schwerdtfeger, 2006; Gross & John, 2003; Gross & Levenson, 1993; Richards & Gross, 2000)和杏仁核的激活(Goldin, McRae, Ramel, & Gross, 2008),从而影响随后记忆任务的成绩。而认知再评组是以一种更加理性的方式对待情绪事件,不仅能够很好地降低情绪体验,还可以降低生理反应和交感神经系统的激活,减少杏仁核的激活水平(Mauss, Cook, & Gross, 2007; Rottenberg & Gross, 2007),消耗认知资源少,并未对后面的记忆任务产生影响。黄敏儿的研究发现,抑制不能减弱主观感受,并引起了手指脉搏血容振幅更大的增幅(黄敏儿, 郭德俊, 2002)。一项采用fMRI技术的研究发现,作为一种自上而下的情绪调节策略,认知再评与自上而下产生的情绪拥有一个共同的前额-颞-扣带回区,存在脑区神经元激活区域的重叠(Otto, Misra, Prasad, & Mcrae, 2014)。

大部分研究是在诱发情绪之前让被试采用认知再评策略,并且均得到了该策略能有效地调节情绪这一一致结果,但是Sheppes和Meiran(2007)的研究却得出了相反的结果。他们更为细致地划分了情绪调节过程的各个阶段,并做了相应的监测。结果发现,在情绪调节晚期,认知再评增强了个体的主观消极情绪(Sheppes et al., 2007)。国内闵洋璐等学者也通过研究比较多篇国内外文献,得出认知再评,在晚期增加了主观消极情绪,影响了后续认知操作的结论(闵洋璐, 陶琳瑾, 蒋京川, 2015)。基于研究结果的不统一性,我们认为采用情绪调节策略调节情绪得到的效果会受到多方面因素的影响,个体的生理指标、动机水平、可利用的认知资源,情绪调节在情绪诱发哪个阶段开始,什么时候起作用,以及实验过程中外界环境的干扰,都是我们要考虑的因素。

在正性情绪诱发下,采用认知再评情绪调节策略的被试言语记忆成绩明显地好于表达抑制组,而记忆总成绩和非言语记忆成绩三组间没有差异,可能是由于本研究中诱发的正性情绪的唤醒程度较高。已有研究表明,正性情绪下,表达抑制能够有效地降低情绪强度(杨阳, 张欣, 刘旋, 2011)。经过表达抑制策略调节之后,正性高唤醒情绪的强度可能刚好处于利于记忆的范围,从而提高了被试的记忆成绩。言语材料都要使用口头编码的方式进行加工,即采用复述策略。在观看影片的过程中,被试需要监控自己有没有按照指导语的要求进行操作,不断启用自我中心言语提醒自己,要控制表情,不能让悲伤的情绪表露出来,因此忽略了影片的情节和背景信息,影响了言语记忆的成绩。

总之,在日常生活中,需要灵活地选择情绪调节策略,有效地调控情绪,做情绪的主人。(Sheppes et al., 2014;王富贤, 邹泓, 李一茗, 汤玉龙, 2016)。认知再评策略虽作为一种“适应性”的情绪调节策略,要求个体以一种非情绪的方式来理解可能诱发情绪的情景(Gross & John,2003),但在面对高强度的情绪情境时也会失效。而表达抑制策略并不是在所有情况下都效果不好。虽然抑制表情引起交感神经激活,使被抑制的情绪在生理上得到更长时间的维持,长期不恰当地使用,会引发个体的身心疾病。但是,在十分注重和谐关系的东方文化大背景下,表达抑制策略更具有社会适应性,可以给我们提供足够的时间去衡量在当前情境下应该做出何种正确的情绪反应(Yeh, Bedford, Wu, Wang, & Yen, 2017),可以有效地掩盖不良情绪,在一定程度上有利于维持人际关系的稳定。目前,情绪调节与病理学之间的联系变得愈发紧密,述情障碍、抑郁等问题的出现都与我们自身的情绪调节密不可分(Laloyaux, Fantini, Lemaire, Luminet, & Larøi, 2015; Radkovsky, McArdle, Bockting, & Berking, 2014)。未来应该扩大研究的广度和深度,如何使我们的研究更贴近生活,如何使研究更具有生态化效度,以便更好地服务于人类,是我们追求的最终目标。

5 结论情绪诱发类型和情绪调节策略均会影响初中生对教育材料的记忆效果,采用认知再评策略比表情抑制策略对教育材料的记忆效果更好。

甘小荣, 胡雯, 曹万依. (2016). 大学生情绪调节策略对中性材料的记忆效果研究. 赣南医学院学报, 36(5): 807-810, 830. DOI:10.3969/j.issn.1001-5779.2016.05.044 |

龚德英, 李晓翌, 张大均. (2015). 情绪调节对大学生英语词汇记忆的影响. 心理学探新, 35(1): 30-34. DOI:10.3969/j.issn.1003-5184.2015.01.006 |

黄敏儿, 郭德俊. (2002). 原因调节与反应调节的情绪变化过程. 心理学报, 34(4): 41-50. |

姜媛, 沈德立, 白学军. (2009). 情绪、情绪调节策略与情绪材料记忆的关系. 心理发展与教育, 25(4): 75-80. |

李娜. (2013). 情绪、情绪调节策略对高中生中性材料记忆的影响(硕士学位论文). 辽宁师范大学.

|

闵洋璐, 陶琳瑾, 蒋京川. (2015). 情绪调节策略: 注意分散和认知重评的比较. 中国健康心理学杂志, 23(3): 472-477. |

王富贤, 邹泓, 李一茗, 汤玉龙. (2016). 情绪调节灵活性研究进展综述. 中国特殊教育, (3): 77-82. DOI:10.3969/j.issn.1007-3728.2016.03.012 |

杨阳, 张钦, 刘旋. (2011). 积极情绪调节的ERP研究. 心理科学, 34(2): 306-311. |

姚屹北 . (2011). 初中生情绪调节策略对中性材料记忆的影响(硕士学位论文). 辽宁师范大学.

|

郑立娟. (2015). 大学生情绪、情绪调节策略对正性及负性词汇记忆影响的研究(硕士学位论文). 河北师范大学.

|

钟建安, 雷虹. (2010). 情绪调节对工作记忆的影响. 应用心理学, 16(2): 160-166. DOI:10.3969/j.issn.1006-6020.2010.02.009 |

钟建安, 梁敏杰, 李黎. (2011). 情绪调节策略对表情视觉搜索的影响. 应用心理学, 17(4): 313-317. DOI:10.3969/j.issn.1006-6020.2011.04.004 |

Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Muraven, M., & Tice, D. M. (1998). Ego depletion: Is the active self a limited resource?. Journal of Personality and Social Psychology, 74(5): 1252-1265. DOI:10.1037/0022-3514.74.5.1252 |

Baumeister, R. F., Heatherton, T. F., & Tice, D. M. (1994). Losing control: How and why people fail at self-regulation. San Diego, CA, US: Academic Press.

|

Egloff, B., Schmukle, S. C., Burns, L. R., & Schwerdtfeger, A. (2006). Spontaneous emotion regulation during evaluated speaking tasks: Associations with negative affect, anxiety expression, memory, and physiological responding. Emotion, 6(3): 356-366. DOI:10.1037/1528-3542.6.3.356 |

Ekman, P., Freisen, W. V., & Ancoli, S. (1980). Facial signs of emotional experience. Journal of Personality and Social Psychology, 39(6): 1125-1134. DOI:10.1037/h0077722 |

Goldin, P. R., McRae, K., Ramel, W., & Gross, J. J. (2008). The neural bases of emotion regulation: Reappraisal and suppression of negative emotion. Biological Psychiatry, 63(6): 577-586. DOI:10.1016/j.biopsych.2007.05.031 |

Gross, J. J. (2001). Emotion regulation in adulthood: Timing is everything. Current Directions in Psychological Science, 10(6): 214-219. DOI:10.1111/1467-8721.00152 |

Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 85(2): 348-362. DOI:10.1037/0022-3514.85.2.348 |

Gross, J. J., & Levenson, R. W. (1993). Emotional suppression: Physiology, self-report, and expressive behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 64(6): 970-986. DOI:10.1037/0022-3514.64.6.970 |

Gyurak, A., Goodkind, M. S., Kramer, J. H., Miller, B. L., & Levenson, R. W. (2012). Executive functions and the down-regulation and up-regulation of emotion. Cognition and Emotion, 26(1): 103-118. DOI:10.1080/02699931.2011.557291 |

Laloyaux, J., Fantini, C., Lemaire, M., Luminet, O., & Larøi, F. (2015). Evidence of contrasting patterns for suppression and reappraisal emotion regulation strategies in alexithymia. Journal of Nervous and Mental Disease, 203(9): 709-717. DOI:10.1097/NMD.0000000000000353 |

Mauss, I. B., Cook, C. L., & Gross, J. J. (2007). Automatic emotion regulation during anger provocation. Journal of Experimental Social Psychology, 43(5): 698-711. DOI:10.1016/j.jesp.2006.07.003 |

Otto, B., Misra, S., Prasad, A., & Mcrae, K. (2014). Functional overlap of top-down emotion regulation and generation: An fMRI study identifying common neural substrates between cognitive reappraisal and cognitively generated emotions. Cognitive, Affective, and Behavioral Neuroscience, 14(3): 923-938. DOI:10.3758/s13415-013-0240-0 |

Radkovsky, A., McArdle, J. J., Bockting, C. L. H., & Berking, M. (2014). Successful emotion regulation skills application predicts subsequent reduction of symptom severity during treatment of major depressive disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 82(2): 248-262. DOI:10.1037/a0035828 |

Rice, J. A. (2003). The effects of emotion regulation on children's memory for educational material (Unpublished doctorial dissertation). University of California, Irvine, Los Angeles.

|

Richards, J. M., & Gross, J. J. (2000). Emotion regulation and memory: The cognitive costs of keeping one's cool. Journal of Personality and Social Psychology, 79(3): 410-424. DOI:10.1037/0022-3514.79.3.410 |

Rottenberg, J., & Gross, J. J. (2007). Emotion and emotion regulation: A map for psychotherapy researchers. Clinical Psychology: Science and Practice, 14(4): 323-328. DOI:10.1111/cpsp.2007.14.issue-4 |

Sheppes, G., & Meiran, N. (2007). Better late than never? On the dynamics of online regulation of sadness using distraction and cognitive reappraisal. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(11): 1518-1532. DOI:10.1177/0146167207305537 |

Sheppes, G., Scheibe, S., Suri, G., Radu, P., Blechert, J., & Gross, J. J. (2014). Emotion regulation choice: A conceptual framework and supporting evidence. Journal of Experimental Psychology General, 143(1): 163-181. DOI:10.1037/a0030831 |

Yeh, K. H., Bedford, O., Wu, C. W., Wang, S. Y., & Yen, N. S. (2017). Suppression benefits boys in Taiwan: The relation between gender, emotional regulation strategy, and mental health. Frontiers in Psychology, 8: 135. DOI:10.3389/fpsyt.2017.00135 |

2019, Vol. 17

2019, Vol. 17