| 流动儿童自卑与学习自我效能感的关系:情绪调节策略的调节作用 |

2. 北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心,北京 100875

流动儿童是指年龄在7–18岁的流动人口群体,截止到2010年11月1日,全国流动儿童数量已达3581万(段成荣, 吕利丹, 王宗萍, 郭静, 2013)。流动儿童面临城市新生活可能会有社会、环境和心理上的障碍。流动儿童与城市儿童存在着教育资源、心理等层面的差异(Xu & Yu,2015)。首先,差异会引起流动儿童的歧视知觉(范兴华, 方晓义, 刘杨, 蔺秀云, 袁晓娇, 2012; 刘霞, 申继亮, 2010a; 刘霞,申继亮,2010b; 倪士光, 李虹, 2014; 叶枝, 林丹华, 2015; 方晓义, 范兴华, 卫刘杨, 2008; 刘霞, 赵景欣, 申继亮, 2013)。而歧视知觉的长期后果会形成自卑(Lippert-Rasmussen, 2013)。其次,差异也会引起社会比较。社会比较理论认为社会比较不仅仅是内部比较(流动儿童与农村本地儿童),也会是团体间比较(流动儿童与城市儿童),并且团体间比较对心理发展的影响更重要。流动儿童绝大多数都是在校学生,因此,学业表现就成为流动儿童与城市儿童社会比较的一个重要指标(Werbel, 2015)。有研究表明流动儿童自尊水平要显著低于城市儿童(范兴华等, 2012),而且自卑水平显著高于城市儿童(Mao & Zhao, 2012)。

自卑与学习自我效能感有着密切的关系。学习自我效能感是指学生对自己的学习能力的信念(Alt, 2015)。学习自我效能感包含基本能力感与控制感,基本能力感更多与自身学习潜能的相联系,是对学习潜力的信念、学习结果的预期;而控制感更多地与自身所处环境相联系,是对自身环境与学习关系的判断、感受(边玉芳, 2004)。学业表现不好造成流动儿童自卑上升,其结果是学习自我效能感的下降。自卑对流动儿童来说是积极地还是消极的?一般把自卑看作是一种消极的心理,但超越自卑也可以成为心理发展的积极作用(Curlette & Kern, 2014)。因此,通过恰当的情绪调节策略,可能使自卑转化为对学习自我效能感的积极促进作用。

情绪调节策略(emotion regulation strategies)是个体用来改变或控制与情绪相关的反应的行为或认知。当流动儿童处于自卑状态时,若不加调节可能会对学习自我效能感产生消极影响。如果个体运用恰当的情绪调节策略会不会减少自卑对学习自我效能感的消极影响,甚至对学习自我效能感起到积极促进作用呢?针对这个问题,研究者开始关注情绪调节策略在自卑与学习自我效能感关系中的作用。情绪调节过程模型理论认为,认知重评以一种更积极的方式理解一些使人产生消极情绪体验的事件,或者对情绪事件进行合理化,从而降低消极情绪体验(Gratz, Weiss, & Tull, 2015)。表达抑制是对将要发生或正在发生的情绪表达进行抑制。该策略调动了个体的自我控制能力,但是仅仅控制了情绪的表达,改变了外部情绪表现,情绪体验并没有因此改变(Gross, 1998)。

综上,本研究的基本假设为:(1)流动儿童自卑对学习自我效能感(基本能力感、控制感)有显著的预测作用;(2)流动儿童情绪调节策略对学习自我效能感(基本能力感、控制感)有显著的预测作用;(3)流动儿童情绪调节策略对自卑与学习自我效能感(基本能力感、控制感)关系有重要影响,但不同的情绪调节策略(认知重评、表达抑制)对基本能力感、控制感的影响有差异。

2 对象与方法 2.1 研究对象选取北京等地打工子弟中小学校(其中小学、中学各1所)4-9年级1088名学生作为被试,回收问卷1073份,根据问卷相关题目筛选出流动儿童835份,其中有效问卷730份,有效率87.43%。730名有效被试年龄9~17岁(12.63±1.71岁)。其中男生363人,占49.7%;女生367人,占50.3%。独生子女216,占29.6%;非独生子女514人,占70.4%。四年级学生106人,占14.5%;五年级学生150人,占20.5%;六年级学生137人,占18.8%;七年级学生159人,占21.8%;八年级学生97人,占13.3%;九年级学生81人,占11.1%。父亲受教育年限为8.62±2.37,母亲受教育年限为7.98±2.46。

2.2 研究工具 2.2.1 流动儿童身份界定标准流动儿童身份由被试自我报告的户口性质(农业户口、非农业户口)、户口是否在现居住地、在现居住地居住的时间三个题目来判断。凡是具有农业户口、户口不在现居住地、在现居住地居住时间等于或大于半年时间的儿童,被界定为流动儿童。

2.2.2 情绪调节策略问卷《情绪调节策略问卷》(黄敏儿, 郭德俊, 2000)测量6种基本情绪(包括2种正性情绪:兴趣与快乐,4种负性情绪:厌恶、愤怒、悲伤、恐惧)。量表由24个条目构成,具体维度分为两个层次。第一层次按照调节方式分为忽视、抑制、重视和宣泄等4个分量表;第二层次,在上述4个维度基础上分为认知重评与表达抑制,其中忽视和重视代表认知重评,抑制和宣泄代表表达抑制(见表1)。该问卷内部一致α系数为0.729,重测相关系数为0.350。

| 表 1 情绪调节策略的分类 |

2.2.3 自卑量表

《自卑量表》由Fleming和Courtney(1984)对该量表进行了修订。该量表采用5点计分,选项包括从不到总是,分别计1-5分。分数越高,则说明自卑越强。该量表的α系数为0.92,重测信度0.86。

2.2.4 学习自我效能感量表《学习自我效能感量表》由边玉芳(2004)编制,量表测试结果反映了个体对自我学习能力和学习行为的一种主观判断。该量表由2个分量表(基本能力感与控制感)构成。量表共65题项,用7点量表计分,“完全同意”到“完全不同意”分别评定为1-7级。量表的α系数为0.80,其中基本能力感分量表α系数为0.90,控制感分量表α系数为0.79。

2.3 研究程序及数据处理问卷采取集体施测,当场收回。采用SPSS20.0、SAS9.3软件对数据进行验证性因素分析、方差分析、相关分析以及分层回归分析。本研究运用Bootstrap方法检验所有回归系数的显著性,Bootstrap检验方法不受样本容量的限制,能有效缓解Ⅰ类和Ⅱ类错误的可能性,具有较低的误判率和很高的精度。已有研究者成功应用(李丹黎, 张卫, 李董平, 王艳辉,2012;王明珠等,2015)。本研究使用Bootstrap检验方法,共构造1000个样本,每个样本容量均为730人。具体样本生成检验的递归公式YT, t=YT, t-1+εT, t(1),其中,εt为中心化处理后的残差估计,然后以εt为总体,采用有放回抽样方式抽取残差,记为εT, t(t=1, 2, ...T),以公式(1)生成Bootstrap样本YT, t(t=1, 2, ...T),取初始值YT, 0=0(Davidson, 2010)。

3 结果与分析 3.1 共同方法偏差检验采用Harman单因素检验对共同方法偏差进行检验。结果表明,特征值大于1的因子共6个,第一因子的变异解释率为20.16%,小于40%的临界标准,说明共同方法偏差不显著(Harris & Mossholder, 1996)。

3.2 流动儿童学习自我效能感、自卑、情绪调节的相关对性别、年级、是否独生子女以及父母受教育年限等人口统计学变量,与学习自我性能感、自卑、情绪调节各维度进行Pearson相关分析,结果表明(见表2),自卑与基本能力感、控制感均显著负相关;除P-抑制外,情绪调节策略均与基本能力感显著相关;除P-宣泄外,情绪调节策略均与控制感显著相关。

| 表 2 主要研究变量的相关分析 |

3.3 回归分析 3.3.1 流动儿童自卑对基本能力感与控制感的差异

采用分层回归分析,分别考察流动儿童自卑对基本能力感和控制感的预测作用,以及情绪调节策略在其中的调节作用。如表3所示,在控制了性别、年级、是否独生子女父母受教育年限等变量后,自卑对基本能力感、控制感的负向预测作用仍然显著(β=–0.18、–0.30, p<0.05)。其中自卑对控制感的负向预测作用高于对基本能力感的预测作用,那么差异是否显著呢?有研究者提出,多个结果变量在概念上存在联系且被用来代表相同理论结构或更大的共同类别时,可通过F检验比较自变量对不同结果变量回归系数大小有无显著差异(Khattree & Naik, 2010; 李董平, 张卫, 李丹黎, 王艳辉, 甄霜菊, 2012);并且可以运用SAS软件的程序语句来实现。借鉴该方法,结果表明,自卑对控制感的预测作用显著高于对基本能力感的预测作用,F(1, 724)=16.80,p<0.01。

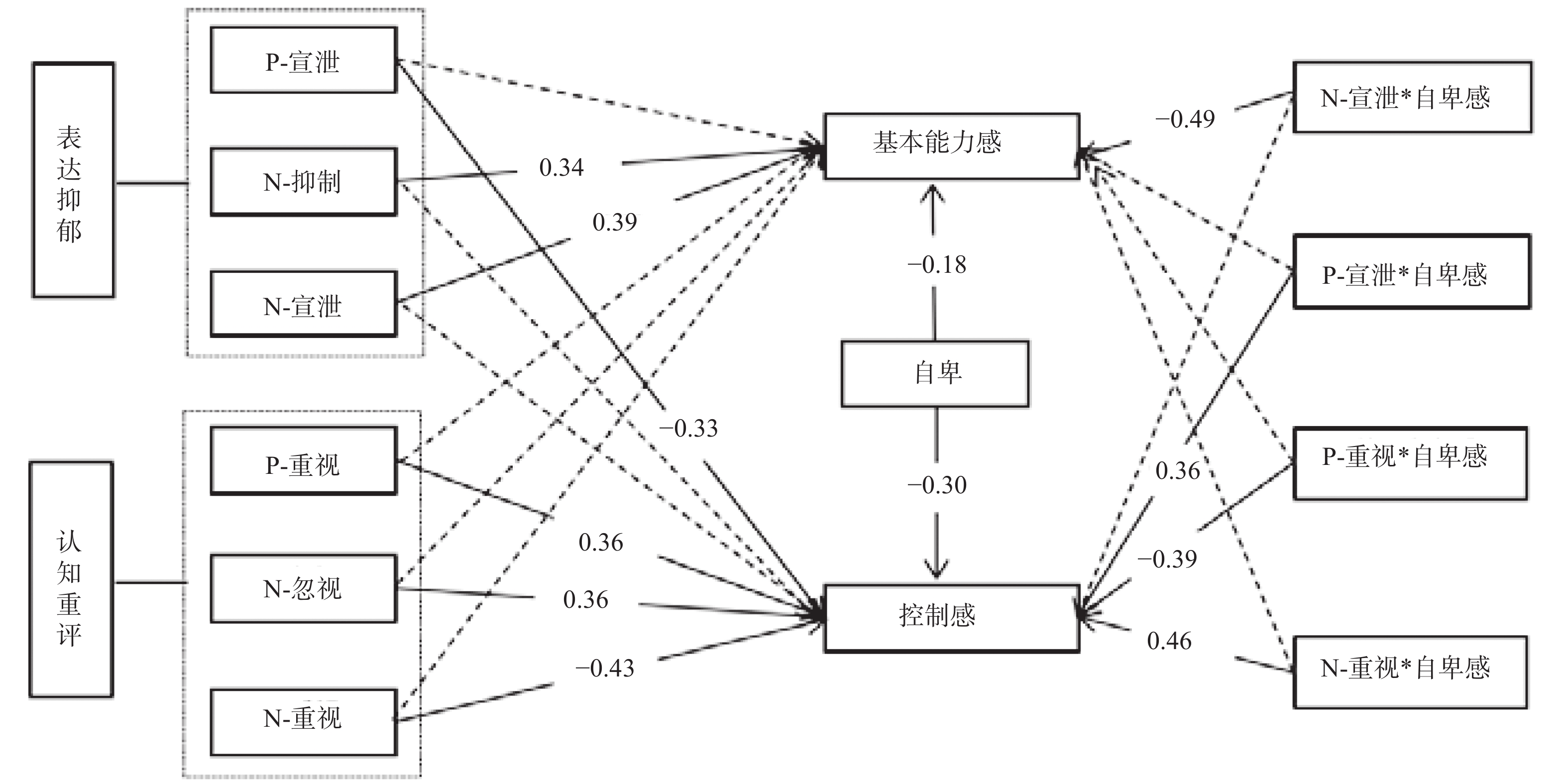

3.3.2 流动儿童情绪调节策略对自卑与基本能力感、控制感关系的调节作用以基本能力感为因变量的回归分析显示(见表3),在控制前两层变量后正性情绪的调节策略,无论是认知重评策略(P-忽视、P-重视),还是表达抑制策略(P-抑制)对基本能力感的预测作用均不显著,并且与自卑的调节作用也均不显著,其中P-宣泄对基本能力感的预测作用边缘性显著(β=0.26, p<0.1)。在负性情绪调节策略上,认知重评策略(N-忽视、N-重视)对基本能力感的预测作用均不显著,并且与自卑的调节作用也不显著;而负性情绪表达抑制策略(N-抑制、N-宣泄)对基本能力感的预测作用均显著(β=0.34、0.39,p<0.05),其中N-抑制与自卑的调节作用不显著,N-宣泄与自卑的调节作用显著(β=–0.49,p<0.05)。以控制感为因变量的回归分析显示(见表3),在控制前两层变量后,正性情绪的调节策略上,P-忽视与P-抑制对控制感预测作用均不显著,并且与自卑的调节作用也均不显著;P-重视与P-宣泄对控制感预测作用均显著(β=0.36、–0.33, p<0.05),并且与自卑的调节作用也均显著(β=–0.39、0.36,p<0.05)。在负性情绪调节策略上,表达抑制策略(N-抑制、N-宣泄)对控制感预测作用均不显著,并且与自卑的调节作用也均不显著;认知重评策略(N-忽视、N-重视)对控制感预测作用均显著(β=0.36、–0.43,p<0.05),其中N-重视与自卑的调节作用显著(β=0.46,p<0.05)。

| 表 3 学习自我效能感对自卑、情绪调节策略的回归分析(N=730) |

采用简单斜率(simple slope)检验进一步分析调节作用。以均数±1标准差的方法将情绪调节策略划分为高分组和低分组。结果表明,基本能力感为因变量时,N-宣泄低分组中,自卑对基本能力感的负向预测作用较弱(Simple Slope=–0.31, t=–7.10, p<0.001),N-宣泄高分组中,自卑对基本能力感的负向预测作用较强(Simple Slope=–0.43, t=–10.01, p<0.001)(图1a)。当控制感为因变量时,P-重视低分组中,自卑对控制感负向预测作用较弱(Simple Slope=–0.43, t=–6.54, p<0.001),P-重视高分组中,自卑对控制感负向预测作用较强(Simple Slope=–0.46,t=–11.47,p<0.001)(图1b);P-宣泄低分组中,自卑对控制感负向预测作用较强(Simple Slope=–0.47, t=–7.09, p<0.001),P-宣泄高分组中,自卑对控制感负向预测作用较弱(Simple Slope=–0.43, t=–10.01, p<0.001)(图1c);N-重视低分组中,自卑对控制感负向预测作用较强(Simple Slope=–0.51, t=–11.77, p<0.001),N-重视高分组中,自卑对控制感负向预测作用较弱(Simple Slope=–0.33, t=–7.67, p<0.001)(图1d)。综合上述分析,将自卑、情绪调节策略对基本能力感和控制感的预测以及情绪调节策略与自卑的调节作用对基本能力感、控制感的预测形成路径分析图(见图2)。

|

| 图 1 a. N-宣泄在自卑与基本能力感关系中的调节作用 bcd. P-重视/P-宣泄/N-重视在自卑与控制感关系中的调节作用 |

|

| 注:实线代表p<0.05,虚线代表p>0.05;仅呈现与学习自我效能感两个维度中至少一个显著的情绪调节策略。 图 2 流动儿童自卑与学习自我效能感、情绪调节策略的路径分析图 |

4 讨论 4.1 流动儿童自卑、情绪调节策略对学习自我效能感的差别效应

研究结果显示,自卑对控制感的负向预测作用显著高于对基本能力感的预测作用。虽然认知重评与表达抑制都是缓解情绪生理反应、主观体验、表情行为的一种策略,但是在具体策略选择过程中其相关影响是不同的。有研究显示,认知重评策略是在情绪症状产生之前的情绪事件认知策略的选择、执行以及意义的解释,该过程不需要认知持续的参与,即对其他认知任务的执行完成没有显著影响;而表达抑制是在情绪症状出现之后运用自身的意志努力来控制、调节、缓解情绪的外在表现,这个过程需要认知的持续参与,就会影响其他认知任务的顺利完成(Ochsner, Bunge, Gross, & Gabrieli, 2002)。

从基本能力感角度看,通过对负性情绪的抑制或者宣泄可以提高基本能力感。从控制感的角度看,认知重评策略(P-重视、N-忽视、N-重视)以及表达抑制策略(P-宣泄)对其预测作用显著,其中正性情绪的认知重评P-重视和负性情绪的认知重评N-忽视是正向预测作用;而正性情绪的表达抑制P-宣泄和负性情绪的认知重评N-重视是负向预测作用。对控制感而言,主要影响是来自认知重评策略,而认知重评策略对认知的影响很小,相对来说是比表达抑制更好的情绪调节策略(程利, 袁加锦, 何媛媛, 李红, 2009)。

此外,负性情绪的抑制和宣泄(表达抑制)提高基本能力感,但表达抑制会占用部分认知活动,会影响其他认知活动任务完成,也就说如果流动儿童依赖于表达抑制来调节基本能力感,虽然能缓解情绪上的问题,但也会对其他诸如学习的认知活动带来消极影响。正性情绪的重视和负性情绪的忽视都会降低对负性情绪的体验和感受,生理唤醒也被减弱,并且不会持续占用认知资源,也就说对其他诸如学习的活动没有不良影响。P-宣泄和N-重视情绪调节策略对控制感是负向的预测作用,宣泄能增强情绪的主观感受和体验,增加情绪表达,而生理唤醒减弱,重视在面向负性情绪时也能增强主观感受,不同的是宣泄需要持续的认知参与。因此,对流动儿童而言,或许选择N-重视是比P-宣泄更好的情绪调节策略。

4.2 流动儿童情绪调节策略对自卑与学习自我效能感关系的调节作用研究显示,表达抑制增强并没有减弱自卑对学习自我效能感中的基本能力感的影响。实际上有研究显示,表达抑制实际上并没有减弱情绪的主观感受和体验,只是减少了情绪表达,而生理唤醒增强,表现为交感神经激活的增强(Gross, 1998)。所以,流动儿童通过对负性情绪的宣泄的策略能够降低负性情绪的生理唤醒,从而使得自卑对基本能力感的负向影响减弱。研究还显示,P-重视越高自卑对控制感的负向预测作用越强,而N-重视正好相反,N-重视越高自卑对控制感的负向预测作用越弱。重视是个体增强对可能引起情绪情境的评价,达到增强情境与个人之间的关联性的目的(马伟娜, 姚雨佳, 桑标, 2010)。对于负性情绪的重视(N-重视),将有效增强负性情绪感受和体验,增加情绪的表达,降低情绪生理唤醒,从而激发和策动足够心理(认知和行为)的投入,以应付不利情境(黄敏儿, 郭德俊, 2000)。因为,自卑是一种负性的情绪体验和感受,对于P-重视而言并不能激发更多心理能量投入自卑,甚至会降低对自卑的投入,所以对自卑而言P-重视与N-重视所起的作用正好相反。

此外,P-宣泄与自卑的调节作用显示,P-宣泄越高自卑对控制感的负向预测作用越弱。也就是说,增强P-宣泄可以缓解自卑对控制感负向影响,因为宣泄具有增强情绪感受与体验的作用,是相较于其他情绪调节策略中生理唤醒最低的,对于正性情绪的宣泄激发了更多的心理能量,并且能够带来更融洽的人际关系,争取更多的社会支持。

5 结论流动儿童自卑能显著预测学习自我效能感(基本能力感与控制感),并且对控制感的负向预测作用显著高于对基本能力感的预测。表达抑制策略中除P-宣泄对控制感预测作用显著外,其他表达抑制策略(N-抑制、N-宣泄)仅对基本能力感预测作用显著,认知重评策略(P-重视、N-忽视、N-重视)仅对控制感预测作用显著;表达抑制策略(N-宣泄)不仅对基本能力感有调节作用,(P-宣泄)又对控制感有调节作用,而认知重评策略(P-重视、N-重视)仅对控制感有调节作用。

边玉芳. (2004). 学习自我效能感量表的编制. 心理科学, 27(5): 1218-1222. DOI:10.3969/j.issn.1671-6981.2004.05.054 |

程利, 袁加锦, 何媛媛, 李红. (2009). 情绪调节策略: 认知重评优于表达抑制. 心理科学进展, 17(4): 730-735. |

段成荣, 吕利丹, 王宗萍, 郭静. (2013). 我国流动儿童生存和发展: 问题与对策——基于2010年第六次全国人口普查数据的分析. 南方人口, 28(4): 44-55. DOI:10.3969/j.issn.1004-1613.2013.04.006 |

范兴华, 方晓义, 刘杨, 蔺秀云, 袁晓娇. (2012). 流动儿童歧视知觉与社会文化适应: 社会支持和社会认同的作用. 心理学报, 44(5): 647-663. |

方晓义, 范兴华, 刘杨. (2008). 应对方式在流动儿童歧视知觉与孤独情绪关系上的调节作用. 心理发展与教育, 24(4): 93-99. |

黄敏儿, 郭德俊. (2000). 情绪调节的实质. 心理科学, 23(1): 109-110. DOI:10.3969/j.issn.1671-6981.2000.01.030 |

李丹黎, 张卫, 李董平, 王艳辉. (2012). 父母行为控制、心理控制与青少年早期攻击和社会退缩的关系. 心理发展与教育, 28(2): 201-209. |

李董平, 张卫, 李丹黎, 王艳辉, 甄霜菊. (2012). 教养方式、气质对青少年攻击的影响: 独特、差别与中介效应检验. 心理学报, 44(2): 211-225. |

刘霞, 申继亮. (2010a). 环境因素对流动儿童歧视知觉的影响及群体态度的调节作用. 心理发展与教育, 26(4): 395-401. |

刘霞, 申继亮. (2010b). 流动儿童的歧视知觉及与自尊的关系. 心理科学, 33(3): 695-697. |

刘霞, 赵景欣, 申继亮. (2013). 歧视知觉对城市流动儿童幸福感的影响: 中介机制及归属需要的调节作用. 心理学报, 45(5): 568-584. |

马伟娜, 姚雨佳, 桑标. (2010). 认知重评和表达抑制两种情绪调节策略及其神经基础. 华东师范大学学报: 教育科学版, 28(4): 50-55. |

倪士光, 李虹. (2014). 流动儿童认同整合与歧视知觉的关系: 社会支持和应对方式的作用. 心理发展与教育, 30(1): 31-38. |

王明珠, 邹泓, 李晓巍, 张文娟, 王英芊, 蒋索. (2015). 幼儿父母婚姻冲突与教养方式的关系: 父母情绪调节策略的调节作用. 心理发展与教育, 31(3): 279-286. |

叶枝, 林丹华. (2015). 流动儿童歧视知觉、自尊与社交焦虑的交叉滞后关系. 见中国心理学会发展心理专业委员会学术年会. 长春: 东北师范大学教育学部心理学院.

|

Alt, D. (2015). Assessing the contribution of a constructivist learning environment to academic self-efficacy in higher education. Learning Environments Research, 18(1): 47-67. |

Curlette, W. L., & Kern, R. M. (2014). Improving the functioning of individuals through group activities and an article on the inferiority complex. The Journal of Individual Psychology, 70(1): 1-2. DOI:10.1353/jip.2014.0002 |

Davidson, R. (2010). Size distortion of bootstrap tests: An example from unit root testing. Review of Economic Analysis, 2: 169-193. |

Fleming, J. S., & Courtney, B. E. (1984). The dimensionality of self-esteem: II Hierarchical facet model for revised measurement scales. Journal of Personality & Social Psychology, 46(2): 404-421. |

Gratz, K. L., Weiss, N. H., & Tull, M. T. (2015). Examining emotion regulation as an outcome, mechanism, or target of psychological treatments. Current Opinion in Psychology, 3: 85-90. |

Gross, J. J. (1998). Antecedent- and response-focused emotion regulation: Divergent consequences for experience, expression, and physiology. Journal of Personality & Social Psychology, 74(1): 224-237. |

Harris, S. G., & Mossholder, K. W. (1996). The affective implications of perceived congruence with culture dimensions during organizational transformation. Journal of Management, 22(4): 527-547. DOI:10.1177/014920639602200401 |

Hutchings, J., & Gower, K. (2015). Unemployment and mental health. In J. D. Wright (Ed.), International encyclopedia of the social & behavioral sciences (2nd ed., pp. 733–737). New York: Elsevier.

|

Khattree, R., & Naik, D. N. (2000). Multivariate data reduction and discrimination with SAS software. Cary, NC, USA: SAS Institute Inc..

|

Mao, Z. H., & Zhao, X. D. (2012). The effects of social connections on self-rated physical and mental health among internal migrant and local adolescents in Shanghai, China. BMC Public Health, 12(1): 97. |

Ochsner, K. N., Bunge, S. A., Gross, J. J., & Gabrieli, J. D. E. (2002). Rethinking feelings: An FMRI study of the cognitive regulation of emotion. Journal of Cognitive Neuroscience, 14(8): 1215-1229. |

Werbel, R. A. (2015). Establishing a conceptual framework for predicting the impact of expectations upon consumer satisfaction. In Proceedings of the 1984 academy of marketing science (AMS) annual conference (pp. 8–12). Springer.

|

Xu, H. W., & Xie, Y. (2015). The causal effects of rural-to-urban migration on children's well-being in China. European Sociological Review, 31(4): 502-519. DOI:10.1093/esr/jcv009 |

2. Collaborative Innovation Center of Assessment toward Basic Education Quality, Beijing Normal University, Beijing, 100875, China

2019, Vol. 17

2019, Vol. 17