| 聋人大学生适应量表的修订 |

2. 天津师范大学心理与行为研究院,天津 300074;

3. 承德医学院心理学系,承德 067000;

4. 长春大学特殊教育学院,长春 130000;

5. 北京联合大学特殊教育学院,北京 100075

适应是指个体在与环境的相互作用中构建平衡状态的过程,环境适应良好是心理健康的重要标志。由于自身残障的存在以及社会发展特定阶段的偏见,残疾人往往在适应方面存在不足(蒋苏建, 2014; 童欣, 陈垚, 药丹, 2011)。聋人是我国残疾人的主要群体,约占我国残疾人口总数的四分之一(中国残疾人联合会, 2012)。同时,聋人也是我国高等特殊教育的主要招生对象。目前,有研究者(王晓兰, 2016; 张诗晨, 2015)发现,聋人大学生普遍存在适应力不足问题,突出表现为学习适应不良、情绪起伏大、不愿意和健听人交往、脱离社会等方面,这些问题在一定程度上影响了聋人大学生的身心健康,是一个具有重要现实意义的问题。

已有研究显示, 目前,聋人大学生适应力存在不足。一方面他们的抽象思维能力水平较低,容易产生一些心理问题,表现为不信任别人、怀疑别人(蒋苏建, 2014);另一方面有些聋人的情绪起伏较大,自控能力差,有自卑感、孤独感和寂寞感,这些聋人大多不愿意和健听人交往,他们喜欢和聋人相处或独处(童欣等, 2011)。总体而言,以往研究发现聋人大学生主要的适应问题突出表现为个体的认知、情绪以及人际交往问题。

根据社会认知理论有关行为与个体因素、环境因素的三元交互决定论(Bandura, 1986),以及目前的国内外研究成果,可以将聋人大学生适应力的影响因素划分为个体因素及环境因素两个部分。

个体因素包括人口学因素、认知因素和人格因素等。在人口学因素方面,研究发现听力损失程度、失聪年龄等与聋生的适应水平呈负相关,而助听器的使用与否、言语清晰度、父母听力状况等与适应水平呈正相关(Polat, 2003)。Duarte, Santos, Rego和Nunes(2014)发现人工耳蜗的佩戴会对聋人的生活质量产生促进作用,但Leigh, Maxwell-McCaw, Bat-Chava和Christiansen(2009)的研究发现,有无佩戴人工耳蜗的聋生在适应水平上并无显著差异。Meyer等人(2013)发现佩戴人工耳蜗的儿童比佩戴助听器的儿童报告更高的生活质量。在认知因素方面,乔月平和石学云(2016)发现,聋生的歧视知觉,即个体感受到的来自外界的消极或伤害性对待,能够有效预测聋生的适应水平。一些研究发现,聋人群体比健听同辈的自尊更低(van Gent, Goedhart, Knoors, Westenberg, & Treffers, 2012)。Brice和Strauss(2016)认为,自我概念和自我同一性发展是影响聋生适应的重要因素。在人格因素方面,具有愤怒、抑郁、焦虑等人格特质的聋生的适应能力普遍更低(Valizadeh, Ghobadzadeh, & Parsa,2016)。

环境因素包括家庭因素、学校环境、社会环境等。在家庭因素方面,经济条件,家庭关系等都对聋生的适应水平有显著影响(Brice & Strauss, 2016; Liu, 2013; Lukomski, 2007)。Kushalnagar等人(2011)研究表明,聋人个体认为他们对于父母有更多理解情况下,更具幸福感。在学校环境方面,健听大学生和聋人大学生的融合程度对聋生的适应水平影响显著,表现为隔离环境中的聋生适应水平最低,融合环境中的聋生适应水平总体上更高(Musselman, Mootilal, & MacKay, 1996)。Hintermair(2011)研究表明更多参与的个体在许多方面报告出了更高的生活质量,包括学校和同伴关系方面的满意度。在社会环境方面,社会对聋生的接纳程度会影响聋生的适应水平(Valizadeh et al., 2016)。

对于聋人大学生群体适应问题的准确测量和评估,是发现和解决聋人大学生适应问题的前提,也是对于提升适应干预效果的有效评定的必要工具。

目前,国内外学者编制了一些针对健听大学生适应问题的测评问卷(Credé & Niehorster, 2012; Dahmus & Bernardin, 1992;陈维, 葛缨, 罗杰, 张进辅, 2016; 方晓义, 沃建中, 蔺秀云, 2005; 冯廷勇, 苏缇, 胡兴旺, 李红, 2006; 傅茂笋, 寇增强, 2004; 侯静, 2014; 王钢, 张大均, 江琦, 2010; 朱韶蓁, 2006),但目前尚无针对我国聋人大学生群体编制的测量适应问题的有效而可靠的工具。

在已有针对健听大学生群体的问卷中,《中国大学生适应量表》(方晓义等人, 2005)得到了广泛的应用。该量表主要是测量中国大学生的适应状况。其常模是来自全国182所高校,采用分层按比例取样的方式选取了55106名有效被试。其结构共由60个项目组成,包含人际关系适应,学习适应,校园生活适应,择业适应,情绪适应,自我适应和满意度等7个维度。总量表内部一致性信度为0.93,量表还具有较高的结构效度和效标关联效度。虽然《中国大学生适应量表》存在以上优点,但是,该问卷不能直接应用到聋人大学生群体,主要原因如下:第一,与国内其他大学生适应问卷一样,是针对健听大学生群体修订和建立常模;第二,问卷中的一些项目,有些不是聋人群体面对的适应问题;有些题目表达聋人大学生不易理解,容易引起歧义。

尽管如此,《中国大学生适应量表》维度丰富,常模范围广泛,统计指标良好,应用广泛。并且其中多个维度和已有文献发现的聋人大学生适应力问题相吻合,因此本研究以《中国大学生适应量表》为基础,结合相关的理论和访谈,修订《聋人大学生适应量表》。

综上所述,聋人大学生在适应方面存在明显不足,这些适应问题既有和健听大学生群体相同的适应问题,又有一些聋人群体存在的特殊适应问题。尽管现有国内外研究对聋生适应力现状及其影响因素进行了一些探索,但目前尚无针对中国聋人大学生和青少年群体的标准化的适应问题测评问卷。目前国内外学者针对健听大学生群体的适应问题,编制和修订了一些问卷,其中,《中国大学生适应量表》中多个维度和已有文献发现的聋人大学生适应力问题相吻合,因此本研究以该问卷为基础,基于聋人大学生群体进行修订,建立《聋人大学生适应量表》,使其适用于中国的聋人大学生。

2 方法 2.1 被试选取与施测研究采用完全随机取样,在天津理工大学聋人学院、北京联合大学特殊教育学院、长春大学特殊教育学院、乐山师范学院特殊教育学院、郑州工程技术学院特殊教育学院随机选取聋人大学生被试877人,对被试进行了问卷施测。研究共发放纸质和网络问卷877份,回收877份,经筛选,有效问卷为872份。有效作答的872名聋人大学生被试平均年龄均值为21.86, 年龄范围14~29岁。

2.2 修订过程 2.2.1 访谈访谈的目的在于确定聋人大学生适应力的操作性定义,明确聋人大学生适应力应包含的维度,以及构成聋人大学生适应力量表的项目。

访谈在天津理工大学聋人工学院从事聋生心理教育和管理工作的专家中进行。围绕已有文献发现的聋人大学生适应问题和《中国大学生适应量表》测评工具内容、表达是否适合聋人大学生展开。受访者确定人际关系适应、学习适应、择业适应、情绪适应4个维度题目符合聋人大学生适应问题特征,题目内容和表达适合聋人大学生。

2.2.2 数据分析首先对4个维度39个题目进行了项目分析,之后对436名聋人大学生进行了探索性因素分析(吴明隆, 2010a)和信度分析(吴明隆, 2010a);并对另外436名聋人大学生进行了验证性因素分析(吴明隆, 2010b)。

3 结果 3.1 项目分析首先对聋人大学生作答结果进行项目分析,对于项目区分度过低的题目(小于0.40)进行了删除,共删除12个题目。对保留的项目进行进一步的统计分析。同时,表1中还呈现了量表各题目的难度。项目区分度和难度结果如表1所示。

| 表 1 项目区分度与难度结果表 |

从表1可见,项目与量表相关系数在0.42~0.60之间,量表项目区分度指标良好。项目难度在0.67~0.76之间,项目难度整体偏低。

3.2 信度分析对436名聋人大学生作答结果进行信度分析,信度分析包括内部一致性信度和分半信度,信度分析的结果如表2所示。

| 表 2 信度分析表 |

从表2可见,4个分维度和量表总分的内部一致性信度分别为:学习适应0.79;人际关系0.77;择业适应0.70;情绪适应0.69;适应总分0.90。除情绪适应维度略低于0.70外,其它3个维度和总分的内部一致性信度指标良好,表明量表内部一致性信度指标良好。4个分维度和量表总分的分半信度分别为:学习适应0.80;人际关系0.76;择业适应0.70;情绪适应0.65;适应总分0.85。除情绪维度分半信度略低外,其它3个维度和量表总分的分半信度指标良好。

3.3 效度分析 3.3.1 构想效度(1)探索性因素分析

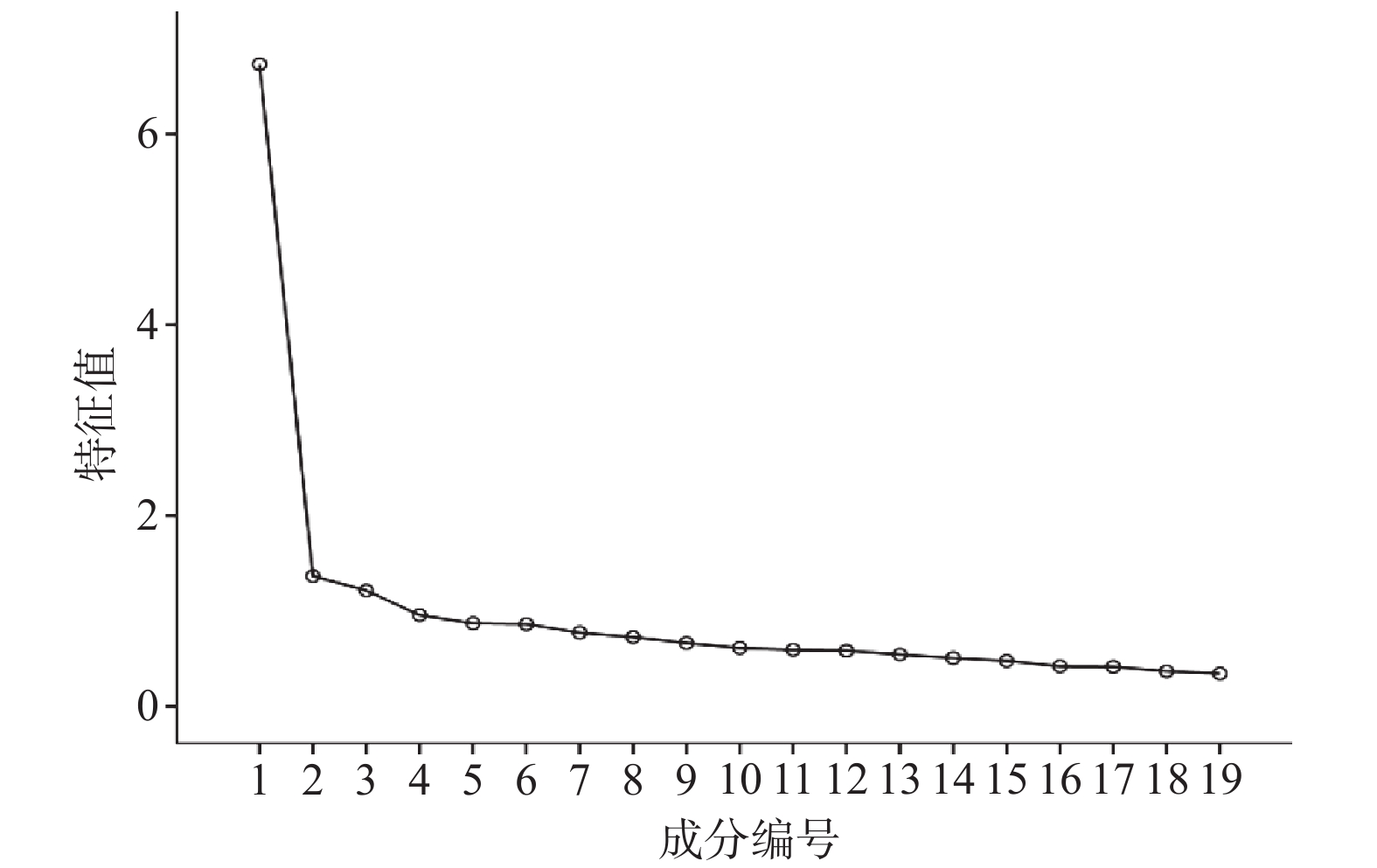

对436名聋人大学生作答结果进行探索性因素分析,分析采用主成分提取、最大变异转轴法,结果如图1和表3所示。

|

| 图 1 因素碎石图 |

| 表 3 因子负荷矩阵 |

为了更清晰的呈现量表结构,我们删去了因子载荷低于0.4的项目。由表3 可见,量表项目在所属维度上的载荷介于0.47和0.77之间,累积解释变异量为54.02%,指标良好。

(2)验证性因素分析

采用AMOS23.0,通过结构方程模型,对另外436名聋人大学生作答结果进行了验证性因素分析,结果如表4所示。

| 表 4 验证性因素分析结果 |

表4呈现了验证性分析的拟合指标,从表4可见,验证性因素分析拟合指标良好。

3.3.2 校标关联效度为了进一步保证修订问卷的可靠性,研究对修订的问卷进行了校标关联效度分析,结果如表5所示。

| 表 5 量表与SCL90量表的相关分析 |

研究对聋人大学生作答的159份《症状自评量表》(SCL90)和《聋人大学生适应量表》进行校标关联效度分析,由表5结果可以看出,《聋人大学生适应量表》总分和各分维度与SCL90量表总分均成显著的负相关,说明适应性力越强,心理健康程度越高。表明《聋人大学生适应量表》校标关联效度良好。

4 讨论聋人适应问题一直是特殊教育领域关注的重要问题,然而目前还没有能够科学有效地测量国内聋人大学生适应水平的工具。考虑到聋人大学生与健听大学生在生理、心理与社会支持上均存在较大差异,一般的大学生适应量表并不能准确全面地测量出聋人大学生的适应状况,因此有必要编制出一套适合国内聋人大学生使用的适应量表。

本研究在对国内外聋人大学生适应现状和影响因素的梳理基础上,通过访谈,基于聋人群体对《中国大学生适应量表》进行了修订。《中国大学生适应量表》是一个应用十分广泛的测量工具,该量表的多个维度和已有文献发现的聋人大学生适应力问题相吻合,因此研究以该问卷为基础,基于聋人大学生群体进行修订,建立《聋人大学生适应量表》。并且《中国大学生适应量表》完全从中国文化背景出发,在其基础上编制的量表避免了一些直接沿用国外适应量表所带来的文化不适用问题。

在修订方法上,研究收集了来自面向全国招生的五所聋人高校的872份有效问卷,通过项目分析,信、效度分析等数据处理,最终完成了量表的修订工作。修订后的量表共分为4个维度:学习适应、人际关系适应、择业适应、情绪适应,量表包含19个项目。

修订后得到的《聋人大学生适应量表》项目与量表总分相关系数在0.42~0.60之间,项目区分度指标良好;量表具有较好的信、效度指标:在内部一致性系数方面,4个维度内部一致性信度指标良好,总量表的信度系数为0.90;分半信度方面,总量表信度系数为0.85。但与《中国大学生适应量表》相比,分维度和量表总分的内部一致性信度略低,这可能和样本数量与分维度题项少于《中国大学生适应量表》有关;在效度方面,构想效度(验证性因素分析结果)指标良好。与此同时,采用SCL90和《聋人大学生适应量表》进行的校标关联效度表明,《聋人大学生适应量表》量表具有较好的校标关联效度。

需要说明是,虽然本量表具较好的信效度指标,但仍有很多方面需要改进和完善,如部分维度的信度系数不高、题目难度偏低等。此外,问卷还需要继续进行广泛施测,建立更加广泛和有代表性的常模。因此,今后还需对本量表加以改进和完善。

5 结论修订后的《聋人大学生适应量表》,共包含4个维度,分别是学习适应、人际关系适应、择业适应、情绪适应,共由19个项目组成;量表内部一致性信度为0.90,分半信度0.85,量表信、效度指标良好,《聋人大学生适应量表》达到心理测量学指标。

陈维, 葛缨, 罗杰, 张进辅.. (2016). 大学生学习适应量表的信效度检验及改进: 基于概化理论的视角. 西南大学学报(自然科学版), 38(12): 128-132. |

方晓义, 沃建中, 蔺秀云.. (2005). 《中国大学生适应量表》的编制. 心理与行为研究, 3(2): 95-101. |

冯廷勇, 苏缇, 胡兴旺, 李红.. (2006). 大学生学习适应量表的编制. 心理学报, 38(5): 762-769. |

傅茂笋, 寇增强.. (2004). 大学生适应量表的初步编制. 中国心理卫生杂志, 18(9): 635-637. DOI:10.3321/j.issn:1000-6729.2004.09.011 |

侯静.. (2014). 大学生学校适应量表的编制. 中国健康心理学杂志, (8): 1177-1181. |

蒋苏建.. (2014). 浅析聋人社会适应能力培养. 绥化学院学报, 34(4): 87-90. DOI:10.3969/j.issn.2095-0438.2014.04.022 |

乔月平, 石学云.. (2016). 聋生歧视知觉与社会适应: 自尊的中介效应. 绥化学院学报, 36(7): 36-39. DOI:10.3969/j.issn.2095-0438.2016.07.009 |

童欣, 陈垚, 药丹.. (2011). 影响聋人大学生能力培养的相关因素分析及对策. 教育与职业, (30): 183-185. DOI:10.3969/j.issn.1004-3985.2011.30.086 |

王钢, 张大均, 江琦.. (2010). 大学生人际适应性量表的初步研制. 心理发展与教育, 26(6): 650-657. |

王晓兰.. (2016). 聋人大学新生学校适应研究. 黑龙江科学, 7(14): 120-121. DOI:10.3969/j.issn.1674-8646.2016.14.060 |

吴明隆. (2010a). 问卷统计分析实务——SPSS操作与应用. 重庆: 重庆大学出版社.

|

吴明隆. (2010b). 结构方程模型——AMOS的操作与应用 (第2版). 重庆: 重庆大学出版社.

|

张诗晨. (2015). 聋人髙等全纳教育视角下全纳学校的研究 (硕士学位论文). 天津理工大学.

|

中国残疾人联合会. (2012). 2010年末全国残疾人总数及各类、不同残疾等级人数. 取自 http://www.cdpf.org.cn/sjzx/cjrgk/201206/t20120626_387581.shtml

|

朱韶蓁. (2006). 大学生适应性量表(CAS)的修订及应用研究 (硕士学位论文). 西南大学.

|

Bandura, A. (1986). Social foundations of thoughts and actions: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

|

Brice, P. J., & Strauss, G. (2016). Deaf adolescents in a hearing world: A review of factors affecting psychosocial adaptation. Adolescent Health, Medicine & Therapeutics, 7(1): 67-76. |

Credé, M., & Niehorster, S. (2012). Adjustment to college as measured by the student adaptation to college questionnaire: A quantitative review of its structure and relationships with correlates and consequences. Educational Psychology Review, 24(1): 133-165. DOI:10.1007/s10648-011-9184-5 |

Dahmus, S., & Bernardin, H. J. (1992). Student adaptation to college questionnaire. Measurement & Evaluation in Counseling & Development, 25(3): 139-142. |

Duarte, I., Santos, C. C., Rego, G., & Nunes, R. (2014). Health-related quality of life in children and adolescents with cochlear implants: Self and proxy reports. Acta Oto-laryngologica, 134(9): 881-889. DOI:10.3109/00016489.2014.930968 |

Hintermair, M. (2011). Health-related quality of life and classroom participation of deaf and hard-of-hearing students in general schools. Journal of Deaf Studies & Deaf Education, 16(2): 254-271. |

Kushalnagar, P., Topolski, T. D., Schick, B., Edwards, T. C., Skalicky, A. M., & Patrick, D. L. (2011). Mode of communication, perceived level of understanding, and perceived quality of life in youth who are deaf or hard of hearing. Journal of Deaf Studies & Deaf Education, 16(4): 512-523. |

Leigh, I. W., Maxwell-McCaw, D., Bat-Chava, Y., & Christiansen, J. B. (2009). Correlates of psychosocial adjustment in deaf adolescents with and without cochlear implants: A preliminary investigation. Journal of Deaf Studies & Deaf Education, 14(2): 244-259. |

Liu, C. F. (2013). Academic and social adjustment among deaf and hard of hearing college students in Taiwan (Unpublished doctorial dissertation). University of Kansas.

|

Lukomski, J. (2007). Deaf college students' perceptions of their social-emotional adjustment. Journal of Deaf Studies & Deaf Education, 12(4): 486-494. |

Meyer, A., Sie, K., Skalicky, A., Edwards, T. C., Schick, B., Niparko, J., & Patrick, D. L. (2013). Quality of life in youth with severe to profound sensorineural hearing loss. JAMA Otolaryngology--Head & Neck Surgery, 139(3): 294-300. |

Musselman, C., Mootilal, A., & MacKay, S. (1996). The social adjustment of deaf adolescents in segregated, partially integrated, and mainstreamed settings. Journal of Deaf Studies & Deaf Education, 1(1): 52-63. |

Polat, F. (2003). Factors affecting psychosocial adjustment of deaf students. Journal of Deaf Studies & Deaf Education, 8(3): 325-339. |

Valizadeh, H., Ghobadzadeh, S., & Parsa, B. (2016). The predict of social-emotional adjustment based on variables their perception and emotional control in deaf students. International Journal of Humanities & Cultural Studies, 3(Special.8): 740-745. |

van Gent, T., Goedhart, A. W., Knoors, H. E. T., Westenberg, P. M., & Treffers, P. D. A. (2012). Self-concept and ego development in deaf adolescents: A comparative study. Journal of Deaf Studies & Deaf Education, 17(3): 333-351. |

2. Academy of Psychology and Behavior, Tianjin Normal University, Tianjin 300074;

3. Department of Psychology, Chengde Medical University, Chengde 067000;

4. Special Education College of Changchun University, Changchun 130000;

5. Special Education College of Beijing Union University, Beijing 100075

2018, Vol. 16

2018, Vol. 16