| 仁慈领导对员工亲环境行为的影响:上下属关系与权力距离的作用 |

工业经济的发展推动了人类物质与文明的进步,但也令环境问题变得愈发严峻。为解决当前的环境问题,政府机构在宏观层面上推出诸多有效措施,如颁布大气污染防护法、健全企业碳排放交易制度等;众多企业在中观层面上也开始主动承担环保责任,如推行环保管理系统、流程再造、循环使用、节能减排等(Graves, Sarkis, & Zhu, 2013)。令人惊讶的是,环境问题在微观层面的应对却没有给予足够重视,甚至被忽略了。作为组织活动的主体,企业环保政策与实践的落地离不开员工的参与。员工的环保行为(pro-environmental behavior)是企业绿色管理理念的具体体现,对企业环保实践尤为重要,不仅能够节能减排和保护环境,更能够降低企业成本,甚至提升企业的外部形象(Robertson & Barling, 2013)。

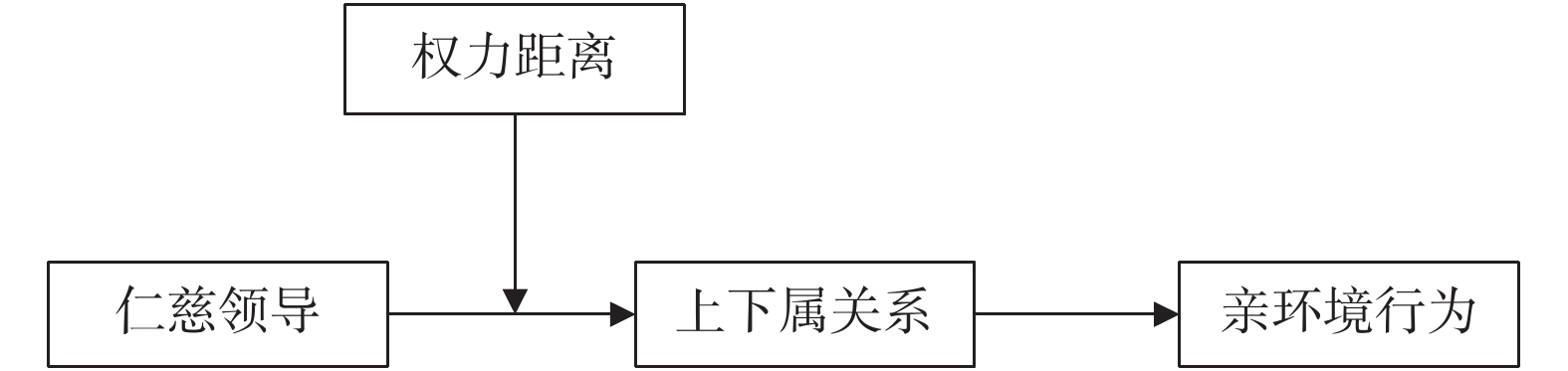

鉴于此,本研究尝试从微观组织行为层面探讨员工工作场所中亲环境行为的激发机制。基于本土文化情境,主要考察以下三个问题:首先,构建仁慈领导(benevolent leadership)模式激发员工亲环境行为的作用机制模型。根据社会交换理论,当员工自愿表现出亲环境行为时,会期望从组织或领导者那里得到相匹配的支持与回报;相应地,当上司表现出仁慈领导行为时,员工将会展现出更多的感恩回报行为,如指向同事、组织甚至环境的组织公民行为(Paillé & Mejía-Morelos, 2014)。其次,上下级关系质量作为领导者和员工社会交换的结果与直接体现,在领导行为和下属反应之间起着重要作用;并且在我国关系本位的文化背景下,超出工作领域的上下级关系对员工行为与态度的影响有其独特的意义和内涵(Law, Wong, Wang, & Wang, 2000; 郑伯埙, 1995)。因此,本研究从主管-员工人际互动的视角,选取本土文化特色的上下属关系(supervisor–subordinate guanxi)变量,以考察其在仁慈领导和员工环保行为之间的作用。最后,考虑到本土文化中根深蒂固的等级观念,本文推断员工的权力距离(power distance)价值导向,即如何看待组织中的等级差异现象、如何看待领导者号令与权威将会影响到他们回应领导行为所表现出的态度和行为。这意味着仁慈领导对上下属关系的影响可能受到下属权力距离导向的调节作用。简言之,整体研究框架如图1所示。

|

| 图 1 研究框架 |

2 理论基础与研究假设 2.1 仁慈领导对员工亲环境行为的影响

亲环境行为的概念具有广义和狭义之分。广义的亲环境行为并不局限于某个领域,指人们对自然环境施加的可持续的开发和使用行为,或者试图减少自身活动对自然环境造成负面影响的行为,如购买绿色物品、节约水电、垃圾分类等行为。狭义的亲环境行为是具体到组织管理领域,指工作场所中员工自发的环境友好行为,如主动循环用纸和节约公司水电等。在工作场所中,Boiral和Paillé(2012)将亲环境行为分为环保主动行为、环保公民参与行为和环保援助行为三类。Bissing-Olson,Iyer,Fielding和Zacher(2013)则将亲环境行为分为任务性亲环境行为和自发性亲环境行为。综合而言,工作场所中的亲环境行为是个体层次指向环境保护的主动行为,员工具有选择是否实施该行为的自由。若员工选择亲环境行为不会有自身收益的增加,甚至可能带来工作不便、增加工作成本;若员工不选择亲环境行为则也不会有自身收益的损失。

仁慈领导是指领导者对部属个人福祉表现出个别、全面而持久的关怀(樊景立, 郑伯埙, 2000),是一种具有建设性、受部属欢迎的领导行为。仁慈领导者认为关心下属是角色内义务,当部属遇到困难时应及时给予指导与帮助、犯错时应当予以教诲并顾及颜面,进而促使员工更好地成长和发展(樊景立, 郑伯埙, 2000)。仁慈领导在施恩时主要有两类行为,即个别照顾与维护面子(Cheng, Chou, Huang, Farh, & Peng, 2003)。仁慈领导的关怀照顾并不局限于工作层面,也会扩及员工的私人生活层面,且是长期取向的;还表现在对员工的宽容与保护上,避免公开的指责或揭发(Farh, Liang, Chou, & Cheng, 2008; 樊景立, 郑伯埙, 2000)。基于互惠原则,领导者的仁慈会让员工产生亏欠、感激的感觉,并愿意在适当的时机做出回报,具体到工作场所中其形式包括发自内心的感谢、忠诚、报恩行为等。由于上下级地位与权力的差异,自下而上的回报更多是以间接的形式运作,更可能是努力工作、为同事提供额外的帮助、或者为组织/部门福祉付出额外努力,以提升组织业绩、回报领导者。已有研究证实,仁慈领导对员工的角色内绩效和角色外绩效(指向组织的组织公民行为)均具有积极的影响作用(Chan & Mak, 2012)。据此,本研究提出假设:

假设1:仁慈领导对员工亲环境行为具有显著的正向作用。

2.2 上下属关系的中介作用关系(guanxi)是理解中国社会结构和人际交往的核心概念,指的是个体间所具有的直接的特殊连带(Farh, Tsui, Xin, & Cheng, 1998)。在我国企业情境中,上下属关系指的是领导者与下属之间较为私人的关系,包含工作之外的私人交往、情感互动与责任认知(Law et al., 2000)。不同于西方领导-成员交换关系的公平互惠原则,华人文化中的上下属关系则涉及工作之外的活动、甚至与工作无关的活动,主要通过社会互动,如私下拜访、私人聚餐、礼物馈赠等方式发展而来,遵从人情法则,彼此基于特殊连带或情感连带而形成较强的个人义务(Chen & Chen, 2004; Law et al., 2000)。

上司的仁慈领导行为会促进领导者与员工之间的日常人际互动。首先,仁慈领导者在对部属员工进行关怀、指导与照顾等施恩活动时,会有更频繁的交往互动,这为发展良好的上下属关系提供了现实基础。其次,仁慈领导具有浓重的人治色彩,持此种领导风格的管理者对待部属员工并不是一视同仁的,而会依据关系亲疏、忠诚与否、以及工作能力将部属区分为自己人和外人(郑伯埙, 1995)。对待自己人,仁慈领导者会在任务安排、工作评价与利益分配方面给予更多关照,这会提升员工对上司的认同感和情感依恋,为发展出良好的上下属关系提供了情感铺垫(樊景立, 郑伯埙, 2000; 郑伯埙, 周丽芳, 黄敏萍, 樊景立, 彭泗清, 2003)。最后,基于社会交换的互惠原则,当领导者给员工以家长般的仁慈关怀与恩情时,员工会表现出感念领导、牺牲小我、敬业奉献等知恩图报行为(Farh et al., 2008),这种礼尚往来的报恩有助于赢得领导的好感与赞赏,促使领导者和员工双方建立高质量的上下属关系。

上下属之间不同的关系质量很可能会对下属的角色外行为表现产生影响。关系亲近的下属与领导者在私下聚会等非正式场合进行的接触较多(Law et al., 2000),领导者也较喜欢与关系亲近的下属接触(郑伯埙, 1995)。在注重关系的社会背景下,员工与领导者之间的亲近关系足以诱发员工的互惠动机(Hui, Lee, & Rousseau, 2004)。因此,当上下级关系良好时,遵循社会交换的互惠原则,员工不仅会直接向领导“报恩”,还会将这种“知恩图报”的义务泛化,不惜牺牲工作便利而积极主动践行组织的环保政策和理念。例如,员工会做出随手关灯、双面打印、循环使用、以及宣传环保知识或政策等亲环境行为,这有助于降低运营成本和提高外部声誉,其本质上也是在帮助领导者提升管理业绩。反之,当上下级关系比较糟糕时,员工必然不会在牺牲工作便利的情况仍然做出亲环境行为。据此,本研究提出假设:

假设2:上下属关系在仁慈领导影响下属亲环境行为之间起中介作用。

2.3 权力距离的调节作用权力距离概念最初被用来表达社会接受和承认权力分配不平等的程度,属于社会层面的文化变量(Hofstede, 1991)。但学者们逐渐发现,这种文化价值观即使在同一社会群体的不同个体中也有着差异,并开始在个体层面上对其进行定义和检验,认为它能够反映个体接受和承认组织中权力不平等的分配程度(Clugston, Howell, & Dorfman, 2000; Kirkman, Chen, Farh, Chen, & Lowe, 2009)。考虑到中国传统文化中根深蒂固的等级观念,本研究推断个体的权力距离导向会降低仁慈领导行为对上下属关系的积极影响效应,原因在于:

首先,从社会交换与人际互动双方的地位来看,高权力距离倾向的个体承认上下级双方存在不同等级和地位差异,认为领导者具有特权,部属应该恪守自己的角色规范,有义务遵从和维护领导者。无论领导者表现出积极的关怀行为还是负面的斥责行为,下属都应当平和地接受领导者的恩惠或不当行为(Clugston et al., 2000; Hofstede, 1991)。当交换各方的社会差距与权力差异足够小时,才能够协商交换条件和规则,社会交换关系也才能有机会发展成为超越工作的更为私密的关系(Farh, Hackett, & Liang, 2007)。换言之,由于高权力距离倾向的个体受地位悬殊观念影响较大,他们在与领导者互动过程中受仁慈领导行为影响较小,且多处于被动的一方(Kirkman et al., 2009)。相反地,低权力距离倾向的个体认为组织中的等级只是服务于工作任务,而社会交往中所有人都应该是独立平等的,员工与上司拥有同等权力。当他们感受到领导者的关怀照顾时,出于回报的义务更愿意同领导者建立良好的人际互动;而一旦感受到领导者的疏远,则可能随时中止关系。

其次,Hofstede(1991)认为当权力距离较低时,员工感知到的与上司之间存在的情感差距较小,这有利于员工与领导者进行更多的角色外互动,如私下拜访和聚餐等。相反,如果员工的权力距离感较高,他们会倾向于跟上司建立正式的非个人化的关系,认为没必要或不敢跟上司涉入更多的私人情感互动,而更倾向于接受领导者自上而下的垂直威权管理。从构建关系时情感涉入程度的不同可知,低权力距离导向下属所构建的上下属关系更易受仁慈领导行为的影响,因为领导者的施恩行为不仅会促进正常的人际交往,也符合自身的交往价值观,所以当领导者表现出仁慈领导行为时,下属会产生感恩情绪,并进一步强化上下属关系。而对高权力距离导向的个体而言,领导者表现出的施恩行为方式超出了其对双方关系地位的理解,对于如何发展上下属关系可能也无所适从。据此,本研究提出假设:

假设3:下属权力距离导向在仁慈领导与上下属关系中起调节作用,表现为对低权力距离导向的下属来说,仁慈领导对上下属关系的正向影响相对较强。

3 研究方法 3.1 研究对象本研究以企业组织员工为对象,采用“领导者-员工对偶”,即一位主管搭配二至四位员工的方式收集数据资料。研究对象来自不同的行业,包括制造业、连锁销售业、服务业及物流业等,以期提升研究结果的类推性。共发放问卷350套(主管问卷140份, 员工问卷350份),删除缺答过多或明显乱答的问卷,以及领导者与员工之间配对不成功的问卷,得到有效配对样本244对(含116位主管与244位员工,有效问卷回收率分别为82.86%与69.71%)。其中,主管样本男性占66.38%、女性占33.62%;而员工样本中,男性138人,占56.56%,女性106人,占43.44%;年龄集中在25~35岁之间,平均年龄为30.56岁,标准差为4.91;教育程度方面,大专与本科学历共有213人,分别占40.16%与47.13%;任职年限主要集中在1~10年之间,其中1~3年段与3~10年段分别占36.48%与34.02%。

3.2 研究工具仁慈领导:采用郑伯埙等(2003)研究中所使用的仁慈领导量表。该量表是从下属视角测量领导行为模式,共包括5个题目,如“我有急难时,他/她会及时伸出援手”(1=从来没有, 6=非常频繁)。本研究中,该量表的内部一致性系数为0.80。

上下属关系:采用华人学者Law等人(2000)开发的上下属关系量表。该量表包括6个题目,要求被试结合自己与上司的交往情况,针对所呈现的行为或活动做出回答,如“在一些特殊的日子(如春节或他/她的生日),我会去看望他/她并送他/她礼物”(1=完全不符合, 6=完全符合)。本研究中,该量表的内部一致性系数为0.86。

权力距离:采用蔡松纯、郑伯埙、周丽芳、姜定宇和郑弘岳(2009)研究中使用的权力距离量表,共包括5个题目。该量表源自Dorfman和Howell(1988)的研究,测量个人层次的上下属权力不平等程度,如“下属不应该对上司的决策有所质疑”和“上司进行大多数决策时,并不需要咨询下属的意见”(1=完全不同意,6=完全同意),要求员工根据自身情况对所列题目的认可程度进行判断。本研究中,该量表的内部一致性系数为0.73。

亲环境行为:采用Robertson和Barling(2013)研究中使用的员工亲环境行为量表,共包括7个题目。该量表主要测量员工在工作场所中表现出的亲环境行为,如双面打印、循环使用可回收材料、携带可重复使用餐具、随手关闭不用的电器、提出环保建议等(1=从来没有, 6=非常频繁)。在正式调查之前,我们遵循严格的“翻译-回译”程序对该量表进行翻译。本研究中,该量表的内部一致性系数为0.91。

4 研究结果 4.1 测量问卷的效度分析根据获取的样本数据,本研究对四个变量进行了验证性因子分析(见表1),以考察各变量的区分效度。结果显示,基准测量模型(四因素模型)的各项拟合指数良好,均符合推荐的临界值标准(侯杰泰, 温忠麟, 成子娟, 2004)。此外,还检验了其它三种备选模型的拟合情况,结果表明备选模型明显不如基准测量模型对样本数据拟合得好。根据温忠麟、侯杰泰和马什赫伯特(2004)推荐的卡方检验准则,备选模型与基准测量模型之间均存在显著差异(p<0.0005),表明本研究选取的各变量具有良好的区分效度,确实表达了四个不同的概念。

| 表 1 各变量区分效度分析 |

4.2 研究变量的描述性统计

表2呈现了各研究变量的平均数、标准差和相关系数。由结果可知,仁慈领导与上下属关系显著正相关(r=0.31, p<0.01);仁慈领导与员工亲环境行为显著正相关(r=0.21, p<0.01);上下属关系与员工亲环境行为显著正相关(r=0.41, p<0.01)。

| 表 2 各研究变量的平均数、标准差与相关系数 |

4.3 上下属关系的中介效应检验

根据Baron和Kenny(1986)提出的中介效应分析策略,运用层次回归分析技术考察仁慈领导对员工工作场所中亲环境行为的影响,以及上下属关系的中介效应。结果显示(见表3),仁慈领导对上下属关系(模型2, β=0.31, p<0.001)与亲环境行为(模型4,β=0.21, p<0.001)均具有显著的正向影响,假设1得到验证;将仁慈领导和上下属关系同时纳入回归方程后,仁慈领导对员工亲环境行为(模型6,β=0.09, p>0.05)的影响程度不再显著,表明上下属关系在仁慈领导与员工亲环境行为之间起到完全中介作用,本研究假设2得到证实。

| 表 3 上下属关系的中介效应分析 |

参照Preacher和Hayes(2008)建议的Sobel检验和偏差校正的非参数百分位Bootstrap法对上下属关系的中介效应做进一步检验。首先,Sobel检验结果显示,上下属关系在仁慈领导与员工亲环境行为关系之间的间接效应显著(Sobel z=3.861, p<0.001),同样支持假设2。其次,运用Bootstrap方法,在样本数据的基础上,通过重复随机抽样抽取5000个样本,对所生成的5000个间接效应估计值进行大小排序,并由此获得95%的间接效应置信区间。结果显示,仁慈领导透过上下属关系影响员工亲环境行为的间接效应显著(a×b=0.09, p<0.001),95%的置信区间为(LLCI=0.05, ULCI=0.15),间接效应占总效应的55.74%,且间接效应的置信区间不包含0,表明上下属关系的中介作用显著,假设2再次得到支持。

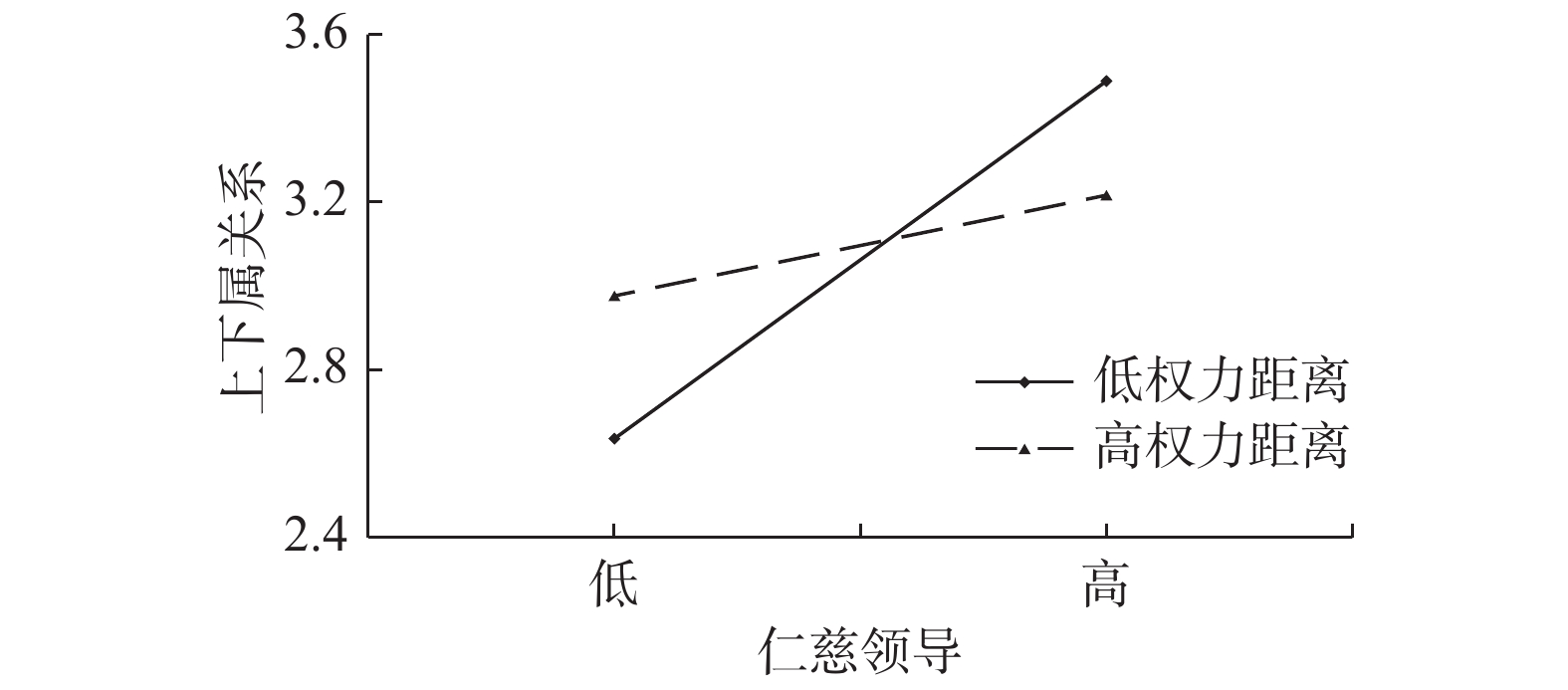

4.4 权力距离的调节效应检验运用多元层级回归分析检验权力距离对仁慈领导与上下属关系之间关系的调节效应。根据Aiken和West(1991)的建议,为了避免解释变量与交互项相关过高而导致多重共线性问题,先将自变量和调节变量进行中心化处理,然后构建交互项。结果显示(见表4),权力距离对仁慈领导与上下属关系之间关系具有显著的调节效应(模型3, β=–0.15, p<0.05),假设3得到验证。

| 表 4 权力距离的调节作用分析 |

为了更直观地呈现权力距离的调节效应,我们分别取权力距离和仁慈领导的平均值加减一个标准差的数值代入回归方程中进行绘图。由图2可知,当下属的权力距离感较强时,仁慈领导与上下属关系之间的正向关联性较弱;反之,当下属的权力距离感较弱时,仁慈领导与上下属关系之间的正向关联性较强。

|

| 图 2 权力距离对仁慈领导与上下属关系之间关系的调节作用 |

5 讨论

基于社会交换理论,本研究考察了仁慈领导对员工亲环境行为的影响及内在机制,具有一定的理论和实践价值。

首先,本研究证实了仁慈领导行为方式能够激发员工更多的亲环境行为。该结果在以往研究中也得到间接印证,如以往研究发现组织在环保方面对员工的支持或变革型领导模式(个性化关怀)均能促进员工展现出更多的亲环境行为(Graves et al., 2013; Lamm, Tosti-Kharas, & King, 2015)。在本土文化情境下,当主管领导表现出仁慈施恩行为时(如工作上的教诲指导、遇到急难时的援助、以及避免直接指责并留有情面),基于互惠原则,员工会对这种施恩行为给予积极的回报,如感念恩情和绝对忠诚。这种报恩的想法亦会进一步上升到行为层面,但是囿于双方的地位、需求差异,员工对上司施恩行为的回报往往是通过间接方式进行的,如维护组织声誉、帮助同事、减少磨洋工、或者践行亲环境行为等,提升领导者管理业绩以实现报恩目的。

其次,研究发现仁慈领导行为能够提升上下属之间关系的质量,这种饱含私人情感成分的人际关系得到强化会进一步激发员工更多的亲环境行为。考虑到本土情境下上下属关系的私密性,当员工从领导者的施恩行为判断出自己属于领导圈内人时,能够更大限度地激发自身的回报意愿,并通过相对频繁的工作交流或私下交往有更多的情感涉入(郑伯埙, 1995)。员工也会将组织/部门和上司纳入自我概念建构体系之内,将积极互惠行为泛化,从而实现从指向个人的直接回报到指向组织的间接回报的转变。相类似地,该结论也在其它研究中得到了证实(Chan & Mak, 2012; 曾垂凯, 2011)。Chan和Mak(2012)的研究指出,领导者和员工之间的交换关系在仁慈领导与员工绩效表现之间起着重要的中介作用。

最后,由于不同的文化价值观能够影响个体对自我与情境的解读,进而影响其心理与行为,本研究考察了员工权力距离导向对仁慈领导与上下属关系之间关系的权变效应。结果表明,相对于高权力距离导向的个体,低权力距离导向的员工更容易受到仁慈领导行为的影响。这可能是因为,低权力距离导向的员工认为权力差异只是体现工作职责与分工的不同,在角色外双方拥有同等的权力,因此在建构上下属关系时主要依据内在的价值观与规范。当上司表现出仁慈施恩行为时,它能够极大地改变员工对双方关系的认知,从而促进上下属关系。比较而言,高权力距离导向的员工因为承认地位等级的悬殊,当领导者表现出仁慈施恩行为时反而无所适从,并不会积极去改善上下属关系。

本研究发现有一定的实践启示。首先,企业在选拔管理者时,应该优先考虑亲和型的仁慈领导。其次,在组织管理实践中,可以利用上下属关系的纽带作用,增加上下属之间的人际互动,由公领域的部门活动到私领域的定向聚会逐步提升上下属关系,以在企业内部倡导并激发员工的环保行为。最后,随着中国的现代化进程的加快,新生代员工逐渐成为了工作场所的主要力量,他们具有对权力平等的追求和对权威的勇于挑战等特点,在对这些新生代员工的管理上要更加注重采用关怀民主的方式,减少命令式的威权管理行为。

本研究尚存在局限之处:首先,本研究使用截面数据进行分析,无法检验真正的因果关系,未来研究可以进行纵向的研究设计。其次,虽然本研究采用“领导者-员工对偶”问卷调查,避免了可能存在的共同方法偏差。但受限于领导者对员工亲环境行为观察的不全面性,由上司评价员工亲环境行为的做法可能放大了测量误差,未来研究可考虑自评与他评相结合的综合测量方式。

6 结论本研究通过对244名企业员工及其直接上司的调查,探讨了仁慈领导是否能够促进工作场所中的员工亲环境行为及其作用机制,结果表明:(1)仁慈领导对员工亲环境行为具有显著的正向预测作用;(2)上下属关系在仁慈领导与亲环境行为之间起完全中介作用;(3)员工权力距离导向对仁慈领导与上下属关系之间的关系存在显著的调节效应。

蔡松纯, 郑伯埙, 周丽芳, 姜定宇, 郑弘岳. (2009). 领导者上下关系认定与部属利社会行为: 权力距离之调节效果. 中华心理学刊, 51(1): 121-138. |

樊景立, 郑伯埙. (2000). 华人组织的家长式领导: 一项文化观点的分析. 本土心理学研究, (13): 127-180. |

侯杰泰, 温忠麟, 成子娟. (2004). 结构方程模型及其应用. 北京: 教育科学出版社.

|

温忠麟, 侯杰泰, 马什赫伯特. (2004). 结构方程模型检验: 拟合指数与卡方准则. 心理学报, 36(2): 186-194. |

曾垂凯. (2011). 家长式领导与部属职涯高原: 领导-成员关系的中介作用. 管理世界, (5): 109-119. |

郑伯埙. (1995). 差序格局与华人组织行为. 本土心理学研究, (3): 142-219. |

郑伯埙, 周丽芳, 黄敏萍, 樊景立, 彭泗清. (2003). 家长式领导的三元模式: 中国大陆企业组织的证据. 本土心理学研究, 20: 209-252. |

Aiken, L. S., & West, S. G. (1991). Multiple regression: Testing and interpreting interactions. Newbury Park, CA: SAGE.

|

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6): 1173-1182. DOI:10.1037/0022-3514.51.6.1173 |

Bissing-Olson, M. J., Iyer, A., Fielding, K. S., & Zacher, H. (2013). Relationships between daily affect and pro-environmental behavior at work: The moderating role of pro-environmental attitude. Journal of Organizational Behavior, 34(2): 156-175. DOI:10.1002/job.1788 |

Boiral, O., & Paillé, P. (2012). Organizational citizenship behaviour for the environment: Measurement and validation. Journal of Business Ethics, 109(4): 431-445. DOI:10.1007/s10551-011-1138-9 |

Chan, S. C. H., & Mak, W. M. (2012). Benevolent leadership and follower performance: The mediating role of leader-member exchange (LMX). Asia Pacific Journal of Management, 29(2): 285-301. DOI:10.1007/s10490-011-9275-3 |

Chen, X. P., & Chen, C. C. (2004). On the intricacies of the Chinese guanxi: A process model of guanxi development

. Asia Pacific Journal of Management, 21(3): 305-324. DOI:10.1023/B:APJM.0000036465.19102.d5 |

Cheng, B. S., Chou, L. F., Huang, M. P., Farh, J. L., & Peng, S. Q. (2003). A triad model of paternalistic leadership: Evidence from business organizations in Mainland China. Indigenous Psychological Research in Chinese Societies, 20: 209-252. |

Clugston, M., Howell, J. P., & Dorfman, P. W. (2000). Does cultural socialization predict multiple bases and foci of commitment?. Journal of Management, 26(1): 5-30. DOI:10.1177/014920630002600106 |

Dorfman, P. W., & Howell, J. P. (1988). Dimensions of national culture and effective leadership patterns: Hofstede revisited. Advances in International Comparative Management, 3: 127-150. |

Farh, J. L., Hackett, R. D., & Liang, J. (2007). Individual-level cultural values as moderators of perceived organizational support--employee outcome relationships in China: Comparing the effects of power distance and traditionality. Academy of Management Journal, 50(3): 715-729. DOI:10.5465/amj.2007.25530866 |

Farh, J. L., Liang, J., Chou, L. F., & Cheng, B. S. (2008). Paternalistic leadership in Chinese organizations: Research progress and future research directions. In C. C. Chen & Y. T. Lee (Eds.), Leadership and management in China: Philosophies, theories, and practices (pp. 171–205). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

|

Farh, J. L., Tsui, A. S., Xin, K., & Cheng, B. S. (1998). The influence of relational demography and guanxi: The Chinese case

. Organization Science, 9(4): 471-488. DOI:10.1287/orsc.9.4.471 |

Graves, L. M., Sarkis, J., & Zhu, Q. H. (2013). How transformational leadership and employee motivation combine to predict employee proenvironmental behaviors in China. Journal of Environmental Psychology, 35: 81-91. DOI:10.1016/j.jenvp.2013.05.002 |

Hofstede, G. (1991). Organizations and cultures: Software of the mind. New York: McGrawHill.

|

Hui, C., Lee, C., & Rousseau, D. M. (2004). Employment relationships in China: Do workers relate to the organization or to people?. Organization Science, 15(2): 232-240. DOI:10.1287/orsc.1030.0050 |

Kirkman, B. L., Chen, G., Farh, J. L., Chen, Z. X., & Lowe, K. B. (2009). Individual power distance orientation and follower reactions to transformational leaders: A cross-level, cross-cultural examination. Academy of Management Journal, 52(4): 744-764. DOI:10.5465/amj.2009.43669971 |

Lamm, E., Tosti-Kharas, J., & King, C. E. (2015). Empowering employee sustainability: Perceived organizational support toward the environment. Journal of Business Ethics, 128(1): 207-220. DOI:10.1007/s10551-014-2093-z |

Law, K. S., Wong, C. S., Wang, D. X., & Wang, L. H. (2000). Effect of supervisor-subordinate guanxi on supervisory decisions in China: An empirical investigation

. The International Journal of Human Resource Management, 11(4): 751-765. DOI:10.1080/09585190050075105 |

Paillé, P., & Mejía-Morelos, J. H. (2014). Antecedents of pro-environmental behaviours at work: The moderating influence of psychological contract breach. Journal of Environmental Psychology, 38: 124-131. DOI:10.1016/j.jenvp.2014.01.004 |

Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40(3): 879-891. DOI:10.3758/BRM.40.3.879 |

Robertson, J. L., & Barling, J. (2013). Greening organizations through leaders' influence on employees' pro-environmental behaviors. Journal of Organizational Behavior, 34(2): 176-194. DOI:10.1002/job.1820 |

2018, Vol. 16

2018, Vol. 16