| 体育锻炼与心理健康:情绪调节自我效能感与情绪调节策略的作用 |

许多研究表明体育锻炼对心理健康有着重要的影响(曾芃等, 2000, 孙延林等, 2014; Steinberg, Sykes, & Leboutiller, 1997),而体育锻炼与心理健康相关的研究理论依据不同,所得结论、路径也不同。首先,一些研究强调体育锻炼及体育锻炼方式对心理健康的积极影响。例如Sexton等人( Sexton, Mære, & Dahl, 1989)对52位焦虑和抑郁者的研究表明,走和慢跑这两种体育锻炼方式能使过度焦虑和抑郁水平显著降低。Petruzzello等人(Petruzzello, Landers, Hatfield, Kubitz, & Salazar, 1991)发现有氧体育锻炼可降低状态焦虑、特质焦虑相关的心理生理反应(血压、心率、肌肉紧张、皮肤反应、脑电活动等)。Mcinman和Berger(1993)对体育锻炼后的受试者进行测量,显示他们的状态焦虑、抑郁、紧张和心理紊乱等水平显著降低,精力和愉快程度显著提高。其他研究也得出同样的结论(胡望洋, 赵军, 谢卫忠, 路开来, 2004; 徐波, 季浏, 胡章萍, 叶斌, 陈飞飞, 2002; Hayden & Allen, 1984; McCullagh, North, & Mood, 1988)。

其次,另一些研究则强调体育锻炼可增进情绪调节自我效能感。尹丽琴等人(尹丽琴, 李军, 汤长发, 2015)研究发现体育锻炼可有效提升情绪调节自我效能感,对保持大学生的积极情绪,发掘学生的潜能,促进学生的身心健康有着重要意义。徐培林(2012)研究表明体育参与程度和运动自信密切相关,更能有效提高学生的自我效能感。体育锻炼可明显提升情绪调节自我效能感(文书锋, 汤冬玲, 俞国良, 2009),Downs和Strachan(2016)研究表明参加高中体育活动有助于提高自我效能感,进而对身体活动水平产生积极影响。

第三,研究聚焦于情绪调节自我效能感对心理健康水平的提升。这方面研究主要围绕影响心理健康的因素,张萍和汪海彬(2015)在研究高神经质、低外倾性与幸福感之间关系时,发现情绪调节自我效能感可直接作用于心理健康。还有研究也表明情绪调节自我效能感是反映个体是否能有效管理自身情绪状态的重要指标,其作用恰恰是缓解紧张情绪,维护情绪调节,帮助调节情绪冲动和促进心理健康(窦凯, 聂衍刚, 王玉洁, 刘毅, 黎建斌, 2013; 汤冬玲, 董妍, 俞国良, 文书锋, 2010; Lightsey, Maxwell, Nash, Rarey, & Mckinney, 2011)。

第四,研究关注情绪调节策略对心理健康的重要性(曹亮, 徐悦, 陈勤锋, 2012)。马强等人(马强, 殷恒婵, 林小群, 闫智惠, 2015)研究表明认知重评策略与心理健康呈现显著的正相关,而表达抑制与心理健康呈现显著的负相关。魏义梅和付桂芳(2007)发现大学生认知重评策略水平越高,自我肯定性越强,负性情感(忧郁、焦虑)越少,心理健康水平越高。Garnefski和Kraaij(2006)对认知情绪调节策略和抑郁、焦虑及其它心理健康变量进行了深入研究,得出认知情绪调节策略可以有效预测个体的焦虑和抑郁程度。

最后,还有研究阐明情绪调节自我效能感是情绪调节策略使用的前提保证。赵鑫等人(赵鑫, 周德龙, 戴莉, 左丹, 2017)研究显示表达积极情绪效能感、管理消极情绪效能感与认知重评策略呈正相关关系,与表达抑制策略呈负相关关系。Caprara等人(2008)认为对情绪调节拥有较高自信心的人,能采用有效的情绪调节策略来调节其情绪。田学英和卢家楣(2014)的研究表明情绪调节自我效能感高的个体更有信心应对情绪尤其是负面情绪,他们会采取更有效的情绪调节策略如认知重评,改变负性事件可能带来的不利影响,从而体验到更多的正性情绪体验。揭示了情绪调节自我效能感高的个体,更倾向于使用有效的情绪调节方式(罗宗盼, 2014)。

此外,新近有研究关注体育锻炼与情绪调节策略选择的关系。苏丹宁(2017)研究了太极拳体育锻炼对中老年人情绪调节策略的影响,结果表明太极拳体育锻炼能够有效地调整改变中老年人情绪调节策略的使用,但其结论是否可推演至一般情境,还需进一步证明。

综上所述,已有研究虽然都从各自的视角和途径较好地揭示了体育锻炼与心理健康、体育锻炼与情绪调节自我效能感、情绪调节自我效能感与心理健康、情绪调节策略与心理健康的关系,但各因素间的关系,各因素的作用、作用的大小,以及整体效应如何,在分离研究环境体系下很难给予解释。

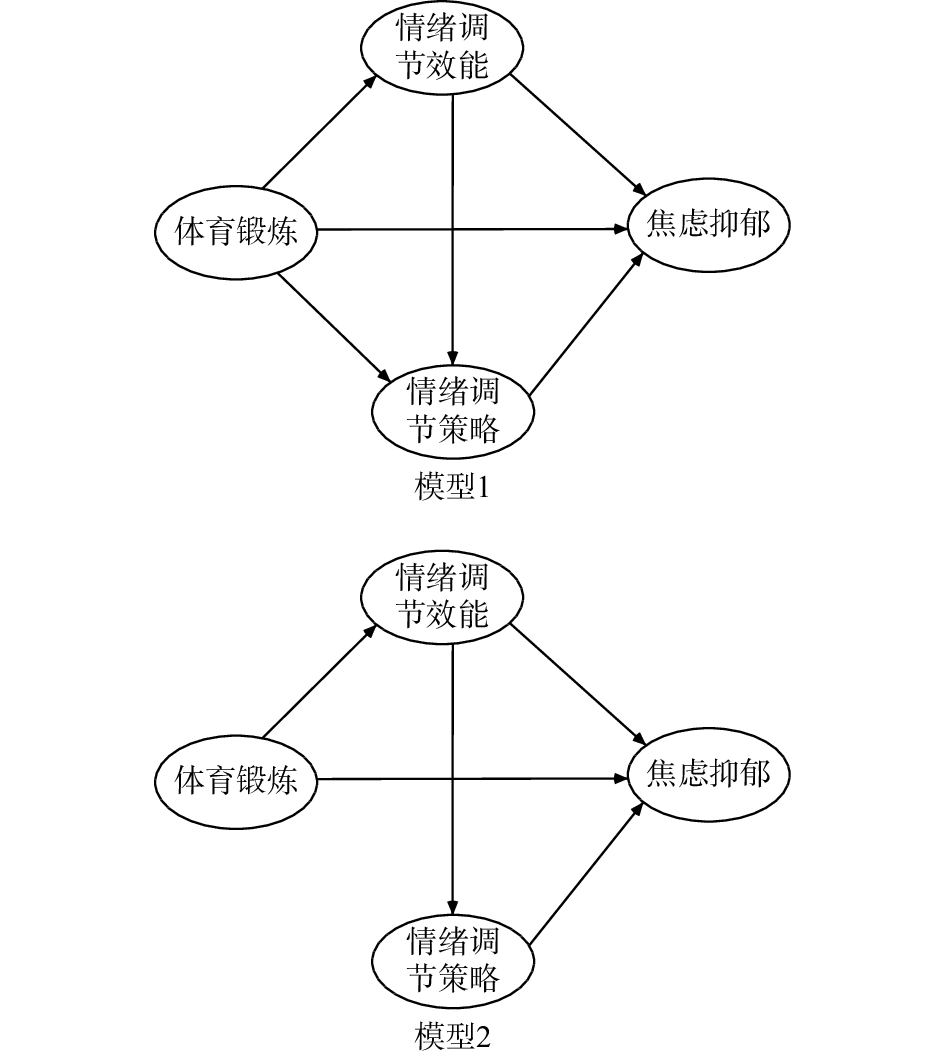

为此,研究基于文献分析,依据体育锻炼的情绪理论,将情绪调节自我效能感和情绪调节策略两个情绪变量纳入研究框架,并针对体育锻炼是否可以影响情绪调节策略的选用,构建了体育锻炼、情绪调节自我效能感、情绪调节策略和心理健康之间的结构模型(图1, 图2),以系统考察模型的适用性及模型内在结构和各变量之间的规律,结果对了解学生体育锻炼如何影响心理健康,提升青少年心理健康水平具有重要的指导意义。

|

| 图 1 体育锻炼与心理健康之间内在关系假设模型 |

2 方法 2.1 被试

采用整群随机抽样方法,选取大学生567人,其中男生249人,女生318人;选取中学生247人,其中男生111人、女生136人。总计814人,男生360人,女生454人。年龄在17岁至23岁之间,平均年龄为18.21.67岁(SD=2.41)。为防止共同方法偏差,问卷调查分四次,每周填写一份问卷,在数据收集过程中采取班级统一编码的形式,并对结果给予严格保密,其数据仅限于学术研究。

2.2 测量工具 2.2.1 大学生体育锻炼问卷采用吴洲阳(2016)修订的大学生体育锻炼问卷,该问卷改编于陈善平等人(陈善平, 李树茁, 闫振龙, 2006)编制的体育锻炼承诺意向量表。现量表由8道题组成,其中,体育锻炼承诺4道题,体育锻炼坚持4道题,回答均采用Likert 5点法,从“非常不同意”、“不同意”、“既不同意也不反对”、“同意”和“非常同意”分计1–5分,总分表示被试的体育锻炼水平。题项偏度绝对值在0.241–0.504内,峰度绝对值在0.099–0.694内,标准差最小值1.018。量表Cronbach's α=0.881,分半信度=0.845,题总相关在0.870–0.917范围内(p<0.01)。

2.2.2 情绪调节自我效能感量表采用文书锋等人(2009)修订的Caprara等人(2008)编制的情绪调节自我效能感量表(RES)。修订的重测信度为0.823,p<0.01,量表Cronbach's α=0.839,分量表α系数介于0.804–0.831之间,其中,POS的α系数等于0.831;DES的α系数等于0.827;ANG的α系数等于0.804,各因素负荷在0.562–0.849之间,结构指标为GFI=0.937,AGF=0.904,IFI=0.936,TLI=0.917,CFI=0.936,RMSEA=0.080,各项指标均符合心理测量学指标。量表主要包含三个维度,分别为表达积极情绪的自我效能感(POS)、调节沮丧/痛苦情绪的自效能感(DES)和调节生气/愤怒情绪的自我效能感(ANG)三个维度。量表由12个项目组成,采用Likert 5点法,1分代表非常不同意,5分代表非常同意。

2.2.3 情绪调节问卷采用姜媛等人(姜媛, 白学军, 沈德立, 2008)修订的Gross等人(Gross & John, 2003)编制的情绪调节问卷(ERQ)。该问卷主要用来评定个体日常生活中认知重评和表达抑制这两个情绪调节策略的使用差异,修订的重测信度为0.88,p<0.01,全部项目α系数为0.737,认知重评α系数为0.763,表达抑制α系数为0.616。对所有项目进行因素分析考察其结构显示因素1和因素2总解释率为52.71%, 各项目因素负荷在0.542-0.782之间,各项指标均符合心理测量学指标。

2.2.4 症状自评量表(SCL-90)采用Derogatis(1975)编制的SCL-90量表。量表包括90个项目,涵盖了比较广泛的精神病症状学内容,如思维、情感、行为、人际关系、生活习惯等。评定时间可以评定一个特定的时间,通常是评定一周以来的时间。评定方法分为五级评分(从0–4级),0=从无,1=轻度,2=中度,3=相当重,4=严重(汪向东, 王希林, 马弘, 1999)。鉴于大中学生的一般心理健康问题主要反映在焦虑和抑郁两方面,所以,研究主要选用焦虑和抑郁作为心理健康指标。

2.2.5 统计分析研究采用SPSS 18.0和Amos 18.0统计软件对研究数据进行统计与分析。

3 结果 3.1 体育锻炼与心理健康各相关因素的统计分析体育锻炼、情绪调节自我效能感、情绪调节策略与心理健康在性别、学段和专业上的平均数、标准差和方差分析结果见表1所示:

| 表 1 各变量的描述性统计分析和方差分析结果 |

表1结果表明:

性别上,男生的沮丧痛苦调节效能[F(1, 812)=29.14, p<0.01]、表达抑制[F(1, 812)=4.79, p<0.05]、体育锻炼承诺[F(1, 812)=96.20, p<0.01]和体育锻炼坚持水平[F(1, 812)=127.21, p<0.01]均显著高于女生。

学段上,大学生的体育锻炼坚持水平要显著高于中学生[F(1, 812)=4.04, p<0.05]。大学生的焦虑和抑郁水平均显著高于中学生,F(1, 812)=10.23, p<0.01,F(1, 812)=9.82, p<0.01。

专业上,在沮丧痛苦调节效能、体育锻炼承诺和体育锻炼坚持水平上体育专业学生显著高于非体育专业学生,F(1, 812)=8.75, p<0.01,F(1, 812)=55.06, p<0.01,F(1, 812)=133.92, p<0.001;而非体育专业学生在积极调节效能上显著高于体育专业学生,F(1, 812)=7.70, p<0.01。

3.2 体育锻炼与心理健康内在机制模型检验基于已有研究以及本研究的假设,采用结构方程检验模型的结果见表2所示。

| 表 2 模型拟合度检验 |

结果表明,根据方平等人(方平, 宁虹, 熊端琴, 2000; 方平, 熊端琴, 蔡红, 2001)的模型检验标准,该结果GFI、AGFI、IFI、TLI、CFI的值大于0.90时说明模型与数据拟合较好,但模型1和模型2相比较,模型1的前五个指标要略差于模型2,特别是模型1的RMSEA大于其检验指标0.05<RMSEA<0.08,表明模型2与数据拟合要好于模型1,本研究所建立的模型总体上能与量表数据较好的拟合。具体拟合如图2所示。

|

| 图 2 模型以及模型参数标准化估计值 |

4 讨论 4.1 体育锻炼与心理健康各相关因素的特点

性别上,男生的沮丧痛苦调节效能水平显著高于女生,这与此前西方学者的研究结果一致,相较于女性,男性能以一种更加健全的调节消极情绪的自我效能感进入成年阶段。另一方面,女性调节消极情绪的自我效能感,则始终呈现出逐渐升高的趋势(Caprara et al., 2008)。男生的表达抑制水平同样显著高于女生,男性在情绪上属于“不表达”的群体,女性比男性有更多的情绪表达(Gross & John, 1995, 1997),这种性别优势可能来源于社会对男女性别角色的不同期望,家庭环境往往对男性具有不同于女性的性别角色期望,要求男性有担当、有责任心、勇敢,更倾向于不表露内心感受(Eccles, Jacobs, & Harold, 1990)。男女生在体育锻炼承诺与体育锻炼坚持上差异显著,由于男生和女生追求动机的内在倾向不同,使男生更注重健康动机,男生总体上体育锻炼动机比女生强(陈善平等, 2006; 张中江, 陈善平, 潘玉刚, 2009)。

学段上,大学生体育锻炼坚持水平显著高于中学生是因为大学生的体育锻炼动机明确,对时间控制能力强,学习上可掌握的时间相对灵活,且精力旺盛和有时间去参与体育锻炼,而高中生相对大学生灵活时间有限,更多的精力专注于高考,同时,中学生对体育锻炼意义也缺乏应有的认知。但大学生的焦虑和抑郁水平显著高于中学生,这与不同学段学生面临的主要问题相关,中学生的主要心理压力来自“学习方面、人际关系与沟通、情绪调节效能”,大学生主要的心理压力来自“就业方面、学习方面、人际关系与沟通、情绪调节效能”(汪庆华, 许玉萍, 史海松, 2010)。相对于中学生,大学生面临的问题又增加了就业一项,因此其焦虑和抑郁水平要高于中学生。

专业上,在沮丧痛苦调节效能、体育锻炼承诺和体育锻炼坚持水平上,体育专业大学生显著高于非体育专业大学生,主要是体育专业大学生的目标定向、动机水平不同于非体育专业大学生。这可能与竞技运动的目标定向及自我情绪监控有关。运动员把创造比赛成绩作为最大目标,是一种重要的动机,为了提高运动成绩,设置过高目标的同时还会频繁地进行自我情绪监控,却容易掩盖内心的真实情感(何大海, 2016)。当训练量或运动强度超出个体所能承受的最大限度,又没有达到自我设置的水平时,由于疲劳的产生就会急躁、厌烦,积极情绪体验相对较少,积极调节效能相对较低。

4.2 体育锻炼与心理健康内在机制的思考已有研究多从体育锻炼与心理健康的单一视角探索其间的关系(刘海燕, 童昭岗, 颜军, 2007; 曾吉, 2007),如探索体育锻炼与自我效能感的关系(刘桂芳, 2009; 徐培林, 2012)、情绪调节自我效能感与心理健康的关系(肖孟琦, 2015; 赵鑫等, 2017)、情绪调节策略的使用与心理健康的关系(戴必兵, 彭义升, 李娟, 2014; 朱艳新, 谢红梅, 金欣俐, 2011)、情绪调节自我效能感与情绪调节策略之间的关系(田学英, 卢家楣, 2014)。但对于体育锻炼是通过什么途径影响心理健康,始终缺乏整体性关系的准确把握,且缺乏对各因素之间复杂关系的准确理解。而本研究结果对澄清这些问题,丰富已有理论,具有参考价值。由所构建模型检验结果可以得出:

(1)结构验证表明,体育锻炼、情绪调节自我效能感、情绪调节策略对心理健康存在着直接和间接的影响,体育锻炼对心理健康产生直接影响,又通过情绪调节自我效能感和情绪调节策略对心理健康构成影响;情绪调节自我效能感可直接影响心理健康,又通过情绪调节策略间接影响心理健康;情绪调节策略则直接对心理健康构成影响(罗宗盼, 2014; 赵鑫等, 2017)。但模型未支持体育锻炼可以提升情绪调节策略选择的水平,说明已有研究认为体育锻炼可提高监控能力的内核应是控制力,而非策略改变。

(2)深入分析表明,在各因素的整体框架中分变量对各因素贡献是不同的,大学生体育锻炼坚持比体育锻炼承诺对体育锻炼的贡献要大(0.92对0.81),这说明有效坚持体育锻炼相对体育锻炼承诺更重要;其次,研究还表明对于构成情绪调节自我效能感三个要素,沮丧痛苦调节效能贡献最大(0.90)、生气愤怒调节效能(0.72)其次、积极调节效能(0.27)位列最后,表明体育锻炼对控制负性情绪的效能感影响较大,而对控制积极情绪的效能感的影响相对较小。对于情绪调节策略,体育锻炼的重要作用是通过增进情绪调节自我效能感进而影响情绪调节策略使用,特别是认知重评策略而非表达抑制策略。

(3)整体分析表明,体育锻炼、情绪调节自我效能感和情绪调节策略与心理健康中的焦虑和抑郁呈负相关(–0.17, –0.23, –0.25),即三个因素分数越高,焦虑、抑郁则越低,且对焦虑和抑郁的影响大致相同(0.87, 0.95)。同时,整体数据分析还表明情绪调节自我效能感和情绪调节策略对焦虑和抑郁的直接作用更大些,而体育锻炼的直接作用略小,说明体育锻炼的效应多是通过间接作用体现的。

总之,体育锻炼中的锻炼坚持、情绪调节自我效能感中的痛苦调节效能,情绪调节策略中的认知重评对心理健康的影响更大些,说明锻炼,效能和策略是有效提升心理健康水平的重要变量(姜媛等, 2008; 姜媛, 白学军, 沈德立, 2009; 肖孟琦, 2015, Berger & Owen, 1989),提示在体育锻炼中应更加重视情绪调节自我效能感的提升和情绪调节策略的培养,这是提高体育锻炼心理健康效益的重要途径。

5 结论在本研究条件下得出以下结论:(1)大学生的焦虑和抑郁水平显著高于中学生,且男生高于女生;体育专业大学生在沮丧痛苦调节效能上高于非体育专业大学生。(2)体育锻炼通过影响情绪调节自我效能感,进而影响心理健康;情绪调节自我效能感则通过影响情绪调节策略,进而影响心理健康。(3)情绪调节自我效能感和情绪调节策略在体育锻炼与心理健康关系中起中介作用。

曹亮, 徐悦, 陈勤锋. (2012). 大学生情绪调节策略与心理健康研究. 赤峰学院学报(自然科学版), 28(7): 125-127. |

曾吉. (2007). 试论体育锻炼的健心功能. 四川体育科学, (1): 65-68. |

曾芃, 曾芊, 张琴, 黄玉山, 毛昌全, 谢平. (2000). 运动处方对中学生心理健康影响效应的实验研究. 广州体育学院学报, 20(3): 62-66. |

陈善平, 李树茁, 闫振龙. (2006). 基于运动承诺视角的大学生锻炼坚持机制研究. 体育科学, 26(12): 48-55. DOI:10.3969/j.issn.1000-677X.2006.12.009 |

戴必兵, 彭义升, 李娟. (2014). 老年人抑郁症状与情绪调节策略的横断面研究. 中国心理卫生杂志, 28(3): 192-196. |

窦凯, 聂衍刚, 王玉洁, 刘毅, 黎建斌. (2013). 青少年情绪调节自我效能感与主观幸福感: 情绪调节方式的中介作用. 心理科学, 36(1): 139-144. |

方平, 宁虹, 熊端琴. (2000). 结构方程模式及其使用中的问题. 山东教育科研, (5): 40-42. |

方平, 熊端琴, 蔡红. (2001). 结构方程在心理学研究中的应用. 心理科学, 24(4): 406-408. |

何大海. (2016). 浅谈竞技运动员正确追求积极情绪的方式. 当代体育科技, 6(22): 145-145. |

胡望洋, 赵军, 谢卫忠, 路开来. (2004). 体育锻炼对大学生焦虑的影响. 体育科学, 24(2): 61-62, 69. |

姜媛, 白学军, 沈德立. (2008). 中小学生情绪调节策略的发展特点. 心理科学, 31(6): 1308-1312. |

姜媛, 白学军, 沈德立. (2009). 中小学生情绪调节策略与生理反应的关系. 心理与行为研究, 7(3): 188-192. |

刘桂芳. (2009). 大学生体育锻炼与社会自我效能感的研究(硕士学位论文). 河南大学.

|

刘海燕, 童昭岗, 颜军. (2007). 不同时间、强度的健美操锻炼对女大学生自我效能感与心理健康影响的研究. 西安体育学院学报, 24(1): 125-129. |

罗宗盼. (2014). 大学生情绪调节自我效能感、认知情绪调节方式与人际关系的相关研究(硕士学位论文). 河南大学.

|

马强, 殷恒婵, 林小群, 闫智惠. (2015). 体育专业大学生情绪调节策略与心理健康关系的研究. 体育成人教育学刊, (1): 72-75. |

苏丹宁. (2017). 太极拳锻炼对中老年人心境状态及情绪调节策略的影响研究(硕士学位论文). 西安体育学院.

|

孙延林, 王志庆, 姚家新, 吉承恕, 戴群, 金亚虹. (2014). 体育锻炼与心理健康: 认知、焦虑、抑郁和自我概念的研究进展. 生理科学进展, 45(5): 337-341. |

汤冬玲, 董妍, 俞国良, 文书锋. (2010). 情绪调节自我效能感: 一个新的研究主题. 心理科学进展, 18(4): 598-604. |

田学英, 卢家楣. (2014). 大学生情绪调节自我效能感认知重评与情绪体验的关系. 中国学校卫生, 35(12): 1882-1883. |

汪庆华, 许玉萍, 史海松. (2010). 不同学段学生心理素质教育衔接. 学校党建与思想教育, (30): 91-92. |

汪向东, 王希林, 马弘. (1999). 心理卫生评定量表手册(增订版). 北京: 中国心理卫生杂志社.

|

魏义梅, 付桂芳. (2007). 大学生情绪调节与心理健康的关系. 中国健康心理学杂志, 15(2): 108-111. |

文书锋, 汤冬玲, 俞国良. (2009). 情绪调节自我效能感的应用研究. 心理科学, 32(3): 666-668. |

吴洲阳. (2016). 锻炼坚持认知决策模型的拓展: 自我调节过程和情绪体验的增值贡献(硕士学位论文). 北京体育大学.

|

肖孟琦. (2015). 情绪调节自我效能感对抑郁情绪的影响: 情绪调节策略的中介作用(硕士学位论文). 西北师范大学.

|

徐波, 季浏, 胡章萍, 叶斌, 陈飞飞. (2002). 体育锻炼缓解研究生抑郁和焦虑的研究. 广州体育学院学报, 22(3): 42-43. |

徐培林. (2012). 体育参与对学生自我效能感的影响. 现代企业教育, (7), 227.

|

尹丽琴, 李军, 汤长发. (2015). 大学生体育锻炼与情绪调节自我效能感的关系. 当代体育科技, 5(36): 94-95. |

张萍, 汪海彬. (2015). 大学生情绪调节自我效能感在神经质、外倾性和主观幸福感间的中介作用. 中国心理卫生杂志, 29(2): 139-144. |

张中江, 陈善平, 潘秀刚. (2009). 大学生体育锻炼行为和锻炼动机的性别差异. 北京体育大学学报, 32(9): 50-52. |

赵鑫, 周德龙, 戴莉, 左丹. (2017). 情绪调节自我效能感对中学生考试焦虑的影响: 情绪调节策略的中介作用. 中国临床心理学杂志, 25(1): 120-126. |

朱艳新, 谢红梅, 金欣俐. (2011). 情绪调节及其对大学生心理健康教育的启示. 河北大学成人教育学院学报, 13(4): 102-103. |

Berger, B. G., & Owen, D. R. (1989). Stress reduction and mood enhancement in four exercise modes: Swimming, body conditioning, hatha yoga, and fencing. Research Quarterly for Exercise and Sport, 59(2): 148-159. |

Caprara, G. V., Di Giunta, L., Eisenberg, N., Gerbino, M., Pastorelli, C., & Tramontano, C. (2008). Assessing regulatory emotional self-efficacy in three countries. Psychological Assessment, 20(3): 227-237. DOI:10.1037/1040-3590.20.3.227 |

Derogatis, L. R. (1975). The symptom checklist-90-R (scl-90-R). Clinical Psychometrics Research.

|

Downs, M., & Strachan, L. (2016). High school sport participation: Does it have an impact on the physical activity self-efficacy of adolescent males?. International Journal of Human Movement and Sports Sciences, 4(1): 6-11. DOI:10.13189/saj.2016.040102 |

Eccles, J. S., Jacobs, J. E., & Harold, R. D. (1990). Gender role stereotypes, expectancy effects, and parents' socialization of gender differences. Journal of Social Issues, 46(2): 183-201. DOI:10.1111/josi.1990.46.issue-2 |

Garnefski, N., & Kraaij, V. (2006). Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: A comparative study of five specific samples. Personality and Individual Differences, 40(8): 1659-1669. DOI:10.1016/j.paid.2005.12.009 |

Gross, J. J., & John, O. P. (1995). Facets of emotional expressivity: Three self-report factors and their correlates. Personality and Individual Differences, 19(4): 555-568. DOI:10.1016/0191-8869(95)00055-B |

Gross, J. J., & John, O. P. (1997). Revealing feelings: Facets of emotional expressivity in self-reports, peer ratings, and behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 72(2): 435-448. DOI:10.1037/0022-3514.72.2.435 |

Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 85(2): 348-362. DOI:10.1037/0022-3514.85.2.348 |

Hayden, R. M, & Allen, G. J. (1984). Relationship between aerobic exercise, anxiety, and depression: Convergent validation by knowledgeable informants. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 24(1): 69-74. |

Lightsey, O. R., Maxwell, D. A., Nash, T. M., Rarey, E. B., & Mckinney, V. A. (2011). Self-control and self-efficacy for affect regulation as moderators of the negative affect-life satisfaction relationship. Journal of Cognitive Psychotherapy, 25(2): 142-154. DOI:10.1891/0889-8391.25.2.142 |

Mcinman, A. D., & Berger, B. G. (1993). Self-concept and mood changes associated with aerobic dance. Australian Journal of Psychology, 45(3): 134-140. DOI:10.1080/00049539308259130 |

Petruzzello, S. J., Landers, D. M., Hatfield, B. D., Kubitz, K. A., & Salazar, W. (1991). A meta-analysis on the anxiety-reducing effects of acute and chronic exercise. Sports Medicine, 11(3): 143-182. DOI:10.2165/00007256-199111030-00002 |

Sexton, H., Mære, Å., & Dahl, N. H. (1989). Exercise intensity and reduction in neurotic symptoms. Acta Psychiatrica Scandinavica, 80(3): 231-235. DOI:10.1111/acp.1989.80.issue-3 |

2018, Vol. 16

2018, Vol. 16