| 主观社会阶层对亲社会行为的影响 |

社会阶层早期的研究源于社会学家对不同社会阶层所引发的社会现象的讨论。从心理学角度出发,社会阶层(social class)是指人们在社会生活中形成的地位差异,它取决于个体所拥有的物质财富、社会资源(收入、教育和职业)以及与他人比较时,知觉到自己在社会中所处的位置(Kraus, Piff, Mendoza-Denton, Rheinschmidt, & Keltner, 2012)。

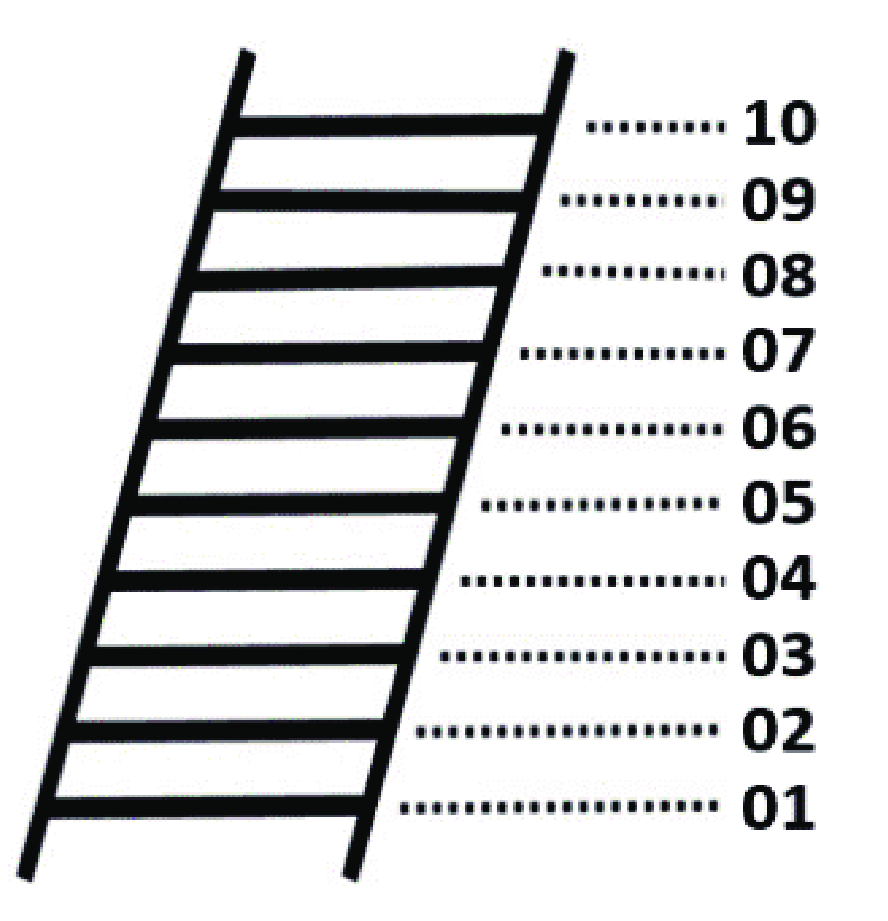

在社会科学领域,如何对社会阶层进行测量一直争论不断。客观测量指标通过间接测量个体能获取的资源来实现(Kraus & Stephens, 2012);同时有研究者认为,人们关于所处社会层次的认知对于心理功能的影响更大(Boyce, Brown, & Moore, 2010)。主观社会阶层最有代表性的测量工具是Adler,Epel,Castellazzo和Ickovics(2000)提出的主观社会经济地位MacArthur量表(the MacArthur Scale of Subjective Socioeconomic Status)。测量时,给被试展示一个代表了社会中不同收入、受教育程度和职业的人所处位置的10级阶梯(如图1),然后让被试判断自己在社会或社区中所处的位置(Adler et al., 2000)。

|

| 图 1 主观社会经济地位阶梯 |

研究发现,社会阶层的主观测量指标和客观测量指标只有中等程度的相关,而在许多方面社会主观指标比客观指标有更好的预测效度,比如能更好的预测生理健康水平、心理压力以及社会不公平感(胡小勇,李静,芦学璋,郭永玉,2014),个体对主观社会阶层的感知与其行为的相关程度更高。而当前我国社会未形成明确的社会阶层划分标准,客观阶层的流动性强,每个人可以通过自己的努力,逐步改变自己的社会地位,从原来某一个社会阶层向上流动,成为另一个社会阶层的成员(陆学艺,2003),因此对主观社会阶层的考察和研究更加具有准确性和现实意义。因此,本研究将以主观社会阶层为研究对象,探讨主观社会阶层感与个体亲社会行为间的关系。

亲社会行为(prosocial behavior)泛指一切符合社会期望而对他人、群体或社会有益的行为。社会阶层研究的兴起也使得关于亲社会行为(prosocial behavior)的研究有了一个新的研究视角,但相关研究结果并不一致。一种观点认为,社会阶层较低的个体要比高社会阶层的个体有更多的亲社会行为。比如,社会认知的观点认为,低阶层依赖外部、关注情境的特点使他们表现出更高的亲社会意向;而高阶层者以自我为中心,表现出较少的亲社会行为(Piff, Kraus, Côté, Cheng, & Keltner, 2010);Piff等人(Piff et al., 2010)通过实验研究发现,较低社会阶层的个体更加慷慨、仁慈,表现出更多的信任和助人行为。另一种观点则相反:对比低阶层,高阶层个体在团体中不仅融入程度更高,而且更积极参与志愿活动(Penner, Dovidio, Piliavin, & Schroeder, 2005);芦学璋、郭永玉和李静认为(2014),“与高社会阶层相比,低阶层者拥有更少的经济资源,更少受教育机会”。生活环境的不足和资源的缺失,可能使得低社会阶层个体更多地关注自身的需要、优先考虑自己的利益,从而削弱了低阶层做出亲社会行为的动力。

亲社会行为大量表现在人际互动的过程中,个体对人际关系的不同取向可以用来表征人际互动中的行为倾向。Clark与Mills(1993)将人际关系分成交易关系取向和共享关系取向,交易与共享这两种人际关系取向可以用来描述个体在社会交往过程中利益付出与交换的原则,具有共享关系取向的个体会产生更多的助人行为;实证研究发现,相对于交易取向的被试,共享取向的被试表现出更多的利他行为(王垚,李小平,2015)。因此本研究使用人际关系取向来表征个体的亲社会行为倾向,来探究个体已经形成的相对稳定的主观社会阶层水平,对亲社会行为倾向的影响。与低主观社会阶层的个体相比,主观社会阶层较高的个体生活压力较小,对自身的处境满意度更高,物质资源和心理资源较为丰富(Oakes & Rossi, 2003)。在人际互动过程中自身的资源会流向他人,低主观社会阶层的个体所感知到自身拥有的资源较少,因此可能对资源的流失更加敏感,进而更加关注所得到的回报;而高主观社会阶层的个体则相反,较小的生活压力和较丰富的资源使得他们在付出自身的资源后无需太过关注他人的回报,从而更有可能形成共享取向。因此提出研究的第一个假设,相对于较低主观社会阶层的个体,较高主观社会阶层的个体人际关系取向更倾向于共享取向。

即便是共享型的人际关系,其利他的程度也还会受到关系本身的亲疏或者和人与人之间社会距离远近的影响。Rachlin和Jones(2008)认为,人们只对社会距离近的人表现更多利他行为,而不愿意帮助那些与自己心理距离较远的人;吕厚超和蒋旭玲(2014)的研究也发现,心理距离近,个体利他行为更多,个体对空间距离和社会距离近的人有更多的利他行为。解释水平理论常被用来解释不同的心理距离上个体的心理和行为差异,该理论认为,人们倾向于更多地使用反映事物内涵的一般的、核心的、去背景的特征来解释心理距离遥远的事物,而更多的使用偶然的、外围的、背景化特征来解释心理距离较近的事物(李雁晨,周庭锐,周琇,2009)。已有研究表明,心理距离或者解释水平能够通过调节个体的归因或者动机进而影响人们的合作与冲突行为(Kortenkamp & Moore, 2006; Sanna, Chang, Parks & Kennedy, 2009)。然而社会阶层与亲社会行为之间的关系是否受到社会距离的调节并没有得到实证研究的检验。在实际的人际交往过程中,对于社会距离较近的如“朋友”、“亲人”,个体可以预期受益者在之后给予回报的可能性较大,而对于社会距离较远的“陌生人”,预期回报的可能性较小。芦学璋等人(2014)的研究发现,“在回报预期高的条件下,高阶层被试与低阶层被试的亲社会行为之间的差异并不显著;但是在回报预期低的条件下,低阶层被试与高阶层被试的亲社会行为之间的差异明显增加”。由此提出研究的第二个假设:对于社会近距离的“朋友”,高阶层与低阶层的利他行为不存在显著差异,而对于社会远距离的“陌生人”,高阶层比低阶层表现出更多的利他行为。

2 实验1:主观社会阶层对人际关系取向的影响 2.1 实验目的实验1探讨个体的主观社会阶层可能影响特质性的人际关系取向,检验假设1:与低阶层相比,高阶层组个体在人际关系取向上更倾向于共享取向。

2.2 方法 2.2.1 被试实验材料以问卷的形式发布在“问卷星”网站上。三天内征集到被试108名,分别来自江苏、山东、北京等十余省市。为防止重复作答,每个账号只能填写一次问卷。

2.2.2 实验材料主观社会阶层测量:采用Adler等人(2000)设计的主观社会经济地位MacArthur量表,测量时,给被试呈现一个如图1所示的10级阶梯,要求被试评定自己属于梯子的哪一级。MacArthur量表具有较好的信度指标,间隔6个月的重测信度为0.62。

人际关系取向测量:采用王垚和李小平(王垚,李小平,2015)翻译,Mills与Clark设计的共享取向量表和交易取向量表。项目采用Likert5点计分。共享取向量表与交易取向量表α系数分别为0.68与0.71。

2.2.3 实验设计和实验程序采用单因素组间实验设计。因变量是人际关系取向,自变量是主观社会阶层。主观社会阶层得分大于平均数一个标准差以上的个体进入高阶层组,小于平均数一个标准差以上的个体进入低阶层组。

被试通过微信或网页在线获取链接,阅读指导语后,依次完成主观社会经济地位MacArthur量表和人际关系取向量表,之后被试填写性别和年龄并提交答卷。

2.3 结果与分析根据主观社会阶层得分进行分组。所有被试主观社会阶层得分的平均分为M=5.02,SD=1.83,得分≤3的被试进入高阶层组,得分≥7的被试进入低阶层组。最终高阶层组26人,其中女性15人,平均年龄25.46(SD=3.33),低阶层组27人,其中女性14人,平均年龄25.19(SD=2.98),主要变量的描述统计结果见表1。

| 表 1 两组被试主观社会阶层分数与人际关系取向得分(M±SD) |

为了检验社会阶层分组的合理性,对高阶层组与低阶层组的主观社会阶层得分进行独立样本t检验,差异显著,t(51)=25.074,p<0.001,d=6.871。

对高阶层组与低阶层组的人际关系取向量表得分(包括共享取向量表得分、交易取向量表得分和人际关系取向总分)进行独立样本t检验。结果显示:高阶层组的共享分显著大于低阶层组,t(51)=3.421,p=0.001,d=0.926;高阶层组的交易分显著小于低阶层组,t(51)=2.590,p=0.012,d=0.719。

2.4 讨论实验一在主观社会阶层分组有效的前提下,得出结论:相较于主观社会阶层较低的被试,主观社会阶层较高的被试在人际关系上更倾向于共享取向,假设一成立。本研究的结果与芦学璋等(2014)和Penner等(2005)的基本一致,说明当个体在主观上把自己看作是属于高社会阶层时,更愿意与他人建立一种共享型的人际关系和产生更多的亲社会行为。

实验一反映了主观社会阶层的高低与亲社会行为取向的关系,实验二试图揭示主观社会阶层对亲社会行为的影响及作用机制,研究对主观社会阶层的启动操作是否导致亲社会行为的差异,并验证社会距离在其中的调节作用。

3 实验2:主观社会阶层与社会距离对利他行为的影响 3.1 实验目的通过启动被试的高、低主观社会阶层,考察在近、远社会距离下主观社会阶层对亲社会行为中利他行为的影响。验证假设2:高阶层与低阶层对社会近距离的“朋友”的利他行为不存在显著差异,而对社会远距离的“陌生人”,高阶层比低阶层表现出更多的利他行为。

3.2 方法 3.2.1 被试实验材料以问卷的形式发布在“问卷星”网站上。三天内征集被试143名,分别来自江苏、上海、湖南等十余省市。为防止重复作答,每个账号只能填写一次问卷。

3.2.2 实验材料主观社会阶层启动:采用Piff等人(2010)设计的启动范式,给被试呈现如图1所示的十级阶梯,并随机呈现一组最低或最高社会阶层民众的生活景象图片,要求被试将自己的生活情况与之进行对比。呈现低社会阶层生活景象图片的被试即为高主观社会阶层启动组(简称高阶层组),呈现高社会阶层生活景象图片的被试即为低主观社会阶层启动组(简称低阶层组)。指导语如下:“请您想象如图所示的一个10级阶梯,这个梯子代表了中国人所处的不同的社会阶层,等级越高,表示其所处的阶层地位越高。例如,01代表社会最底层,这些人的生活境况是最糟糕的,教育程度最低、工作最不体面、收入最低下;10代表社会最高层,这些人的生活境况是最优裕的,他们受教育程度高、工作最体面、收入最高。接下来,将以图片的形式向你呈现上述阶梯中最高(低)层民众的生活景象,如前所述,他们的生活境况是最优裕(糟糕)的,收入最高(低)、受教育程度高(低)、工作最体面(不体面),请将您自己的生活情况与之进行对比,思考您与他们之间的差别。”

主观社会阶层启动操作的有效性检验:为检验被试是否认真阅读了启动材料,先要求被试回答“材料呈现的是社会阶梯中哪一级民众的生活景象?”;对于高阶层组,被试的选择大于中位数5则不能通过检验;反之,对于低阶层组,被试的选择小于中位数5则不能通过检验。之后进行主观社会阶层启动操作的有效性检验,参照Piff等人(2010)的检验方法,让被试报告当下的主观社会阶层,要求被试回答“您觉得自己位于梯子的哪一级?”

社会距离的操控:采用Aron等人(Aron, Dutton, Aron, & Iverson, 1989)设计的“他-我融合度量表”。量表包括7个重叠程度线性增加的双圆,7个图形形成一个7点等距量表,数字越小,重叠程度越小,则两人关系越远,社会距离越大。

利他行为的测量:采用经典独裁者博弈的变式。独裁者博弈常被心理学家用来测量被试的利他和亲社会行为(Piff et al., 2010)。本实验中将被试与朋友或陌生人搭档为一组,由被试来分配一定数额的金钱,对方只能接受。根据Ben-Ner,Kramer和Levy(2008)的研究,独裁者博弈实验中分别使用实际的金钱与假设的金额数目,被试分配的结果显著相关。本实验采用假设的金额数目,让被试指出会给搭档多少金额,并在“0, 20, 40, 60, 80, 100”中做出选择,被试选择的金额数量即为利他行为的操作性定义。

3.2.3 实验设计和实验程序采用2(主观社会阶层:高,低)×2(社会距离:远,近)混合实验设计,其中主观社会阶层启动为组间变量,社会距离为组内变量。因变量是利他行为。

被试通过微信或网页在线获取链接,阅读指导语后随机呈现高阶层或低阶层的启动材料;然后进行启动材料的内容检验和启动操作的有效性检验;接着被试完成与“陌生人”(或“朋友”)的独裁者博弈以及陌生人(或朋友)社会距离的操控;然后被试依次完成与“朋友”(或“陌生人”)的独裁者博弈、社会距离的操控;实验对“朋友”和“陌生人”的先后顺序进行了平衡;最后被试填写性别和年龄并提交答卷。

3.2.4 数据处理考虑到实验过程的任务量和被试做出回答的合理性,将以下三种情况的被试剔除:(1)问卷完成总用时小于100s;(2)未通过启动材料内容检验;(3)与“朋友”的融合度得分小于等于与“陌生人”。剩余有效被试102人,有效率71.3%,其中高阶层组50人(女性29人,平均年龄23.72,SD=1.95),低阶层组52人(女性31人,平均年龄23.65,SD=1.36)。

3.3 结果与分析 3.3.1 主观社会阶层启动分组检验对数据进行主观社会阶层启动有效性的检验,独立样本t检验结果显示高阶层组(n=50)自我报告的主观社会阶层得分(M=4.64,SD=1.48)显著高于低阶层组(n=52)(M=4.02,SD=1.49),t(100)=2.11,p=0.037,d=0.418。该结果表明,主观社会阶层启动有效。

3.3.2 社会距离差异性检验对数据进行与“朋友”、“陌生人”融合度量表得分差异性检验,配对样本t检验结果显示被试报告与“朋友”间的融合度(M=4.87,SD=1.17)显著高于被试报告与“陌生人”间的融合度(M=2.27,SD=1.14),t(101)=21.935,p<0.001,d=2.251。说明被试感知到与社会近距离者(“朋友”)的社会距离小于社会远距离者(“陌生人”)。

3.3.3 不同社会距离下主观社会阶层对利他行为的影响高、低主观社会阶层被试对社会近距离他人(“朋友”)和社会远距离他人(“陌生人”)在独裁者博弈中给出金额结果见表2。以主观社会阶层(高、低)为组间变量,社会距离(近、远)为组内变量进行重复测量方差分析,结果显示:主观社会阶层主效应显著,F(1, 100)=4.363,p=0.039,偏η2=0.042,高阶层表现出更多的利他;社会距离主效应显著,F(1, 100)=88.912,p<0.001,偏η2=0.471,对社会近距离者表现出更多的利他;主观社会阶层与社会距离交互作用显著,F(1, 100)=4.597,p=0.034,偏η2=0.044。

| 表 2 两组被试不同社会距离他人独裁者博弈结果(M±SD) |

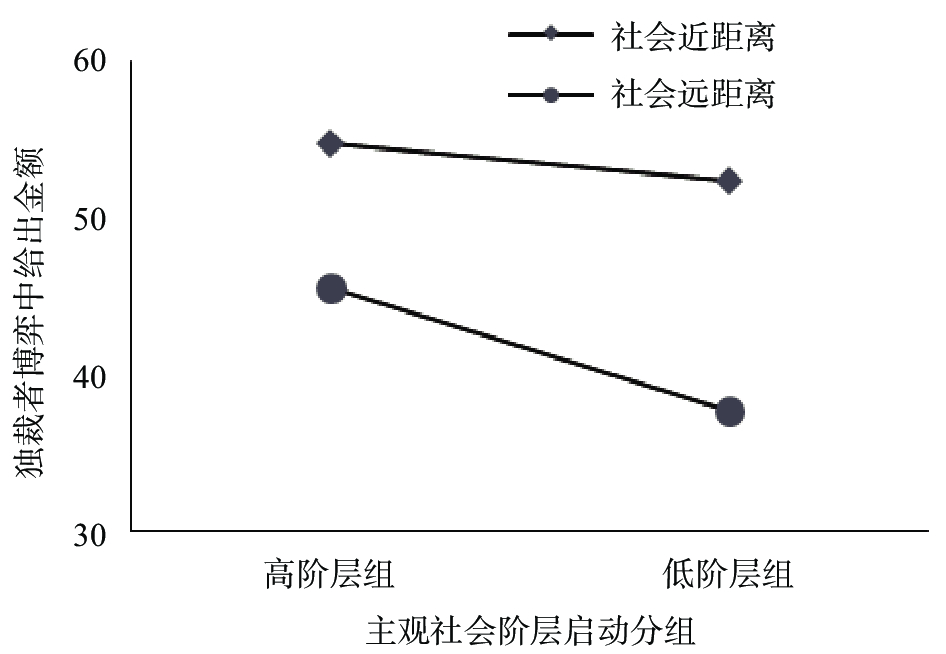

进一步对主观社会阶层与社会距离对利他行为的交互作用(见图2)进行简单效应检验发现,对于社会近距离者,高阶层给出的金额(M=54.80,SD=13.89)与低阶层(M=52.31,SD=13.23)差异不显著,F(1, 100)=0.862,p=0.355;对于社会远距离者,高阶层给出的金额(M=45.60,SD=14.59)显著高于低阶层(M=37.69,SD=14.63),F(1, 100)=7.464,p=0.007。从另一个方向来看,高阶层组被试对社会近距离者给出的金额显著高于对社会远距离者给出的金额,F(1, 100)=68.312,p<0.001;低阶层组被试对社会近距离者给出的金额同样显著高于对社会远距离者给出的金额,F(1, 100)=26.027,p<0.001。

|

| 图 2 主观社会阶层与社会距离的交互作用 |

3.4 讨论

实验一反映的是被试特质性的主观阶层感,实验二则代表了被试情境性的主观阶层感。实验二的结果同样发现,高阶层组比低阶层组表现出更多的利他行为,也就是不论是特质性的还是情境性的高主观社会阶层的被试,都表现出比低主观社会阶层的被试更多的与他人分享或做出对他人有利的行为倾向。实验二还增加了社会距离这一变量,结果表明,认为自己与对方社会近距离近的被试要比认为社会距离远的被试表现出更多的利他行为,这与前人使用同样的独裁者博弈范式得到的结果一致。Charness和Gneezy(2008)采用独裁者博弈发现,告知接受者为家属比告知接受者为匿名者,被试的分配更加慷慨。

进一步的分析发现,主观社会阶层与社会距离对利他行为的交互作用显著。启动较高或较低主观社会阶层的被试对社会距离近的他人比社会距离远的他人均表现出更多的利他行为;对认为与自己社会距离近的他人,高阶层组被试与低阶层被试表现出的利他行为差异并不显著;但是对认为与自己社会距离远的他人,高阶层组被试比低阶层组被试表现出更多的利他行为。究其原因,可能由于被试对于“朋友”、“亲人”等社会距离近的他人有较高的回报预期,因此其亲社会行为差异不显著,而对于社会距离远的“陌生人”,被试的亲社会行为获得回报的期望低,由此导致了高低阶层之间行为的差异增加(芦学璋等,2014)。此外,关于社会阶层与公正世界信念之间关系的研究表明,主观阶层越高,公正世界信念越强,即越相信这个世界是公正的(周春燕,2013),随着社会距离的增加,社会阶层较低的个体在做出分配时公平性降低,而社会阶层较低的个体可能由于较高的公正世界信念,更倾向于给出相对公平的分配金额。

4 总讨论实验一结果显示,与较低主观社会阶层相比,主观社会阶层较高的人在人际关系中更倾向于持共享取向。实验二结果显示,主观社会阶层对亲社会行为的影响受到社会距离的调节。具体表现为,主观社会阶层高或低对社会近距离的利他行为不存在显著差异,而对社会远距离,主观社会阶层高的被试表现出比主观社会阶层低的个体更多的利他行为。两个实验的结果均说明,较高的主观社会阶层个体会做出更多的亲社会行为。

研究表明,仅仅是短暂的阶层启动,就能使被试表现出那些长期出于某阶层的个体所表现出的行为模式(Kraus, Tan, & Tannenbaum, 2013)。实验二中的操作有效性的检验也证明,让被试想象自己和社会最高层或最低层个体进行比较能够有效启动主观社会阶层较低或较高的感受。但结合社会距离与主观社会阶层对亲社会行为的交互作用来看,高阶层与低阶层对社会近距离他人的利他行为没有显著差异,而高阶层比低阶层对社会远距离他人表现出更多的利他行为。从进化的角度来看,人类早期必须通过群体内部的互相帮助才能生存下来,因此个体与社会距离较近他人之间的亲社会行为是普遍性的,较难受到社会阶层的影响,而不同社会阶层在对社会距离远的陌生人所表现的亲社会行为差异,更加具有理论和实际意义。以往关于社会阶层与亲社会行为之间关系的研究,未涉及到社会距离这一变量,由此也可以在一定程度上解释为何已有研究会得出相互矛盾的结论,社会阶层较低的个体的亲社会行为是有条件的有选择的,他们对于社会距离较近的个体表现出的亲社会行为与高阶层无异,而随着社会距离的增大,高、低阶层个体之间出现显著差异。

本研究对社会阶层和亲社会行为领域的贡献在于:第一,从特质性和情境性两种角度为主观社会阶层与亲社会行为之间的关系提供了实证证据;第二,发现了社会距离的调节作用,随着社会距离的增大,高、低主观社会阶层的被试之间的差异增加,高主观社会阶层的被试表现出更多的亲社会行为。此外,由于现阶段中国的社会阶层结构还处在不断地变动过程中,每个人可以通过自己的努力逐步改变自己的社会地位,他们的主观社会阶层变化对于行为可能产生一定程度的影响。因此,在中国的社会背景下,对于主观社会阶层对个体行为的作用研究也具有现实意义。

本研究结果虽然具有一定的启发性和现实意义,但仍存在一些局限和值得未来进一步探讨的问题:(1)本研究没有将亲社会行为中合作、安慰等其他行为纳入研究范围,所以研究结果对于其他类别的亲社会行为是否成立有待进一步验证;(2)虽然实验结果验证了研究假设,但是实验中的被试并没有进行真实的人际互动,实验的生态效度有待提高。

5 结论主观社会阶层影响亲社会行为,高阶层表现出更多的利他行为;社会距离影响亲社会行为,个体对社会距离较近他人利他行为更多;社会距离存在调节作用:对社会距离较近的他人,高主观社会阶层与低主观社会阶层的利他行为差异不显著,对社会距离较远的他人,高主观社会阶层的个体比低主观社会阶层表现出更多的利他行为。

胡小勇, 李静, 芦学璋, 郭永玉. (2014). 社会阶层的心理学研究:社会认知视角. 心理科学, 37(6): 1509-1517. |

李雁晨, 周庭锐, 周琇. (2009). 解释水平理论: 从时间距离到心理距离. 心理科学进展, 17(4): 667-677. |

芦学璋, 郭永玉, 李静. (2014). 社会阶层与亲社会行为:回报预期的调节作用. 心理科学, 37(5): 1212-1219. |

吕厚超, 蒋旭玲. (2014, 10). 远亲胜近邻:基于施助者角度的心理距离和利他行为的关系. 第十七届全国心理学学术会议, 北京.

|

王垚, 李小平. (2015). 不同人际关系取向下的权力对利他行为的影响. 心理与行为研究, 13(4): 516-520. |

周春燕. (2013). 公正世界信念对不同社会阶层的个体与社会功能研究(博士学位论文). 华中师范大学, 武汉.

|

Adler, N. E., Epel, E. S., Castellazzo, G., & Ickovics, J. R. (2000). Relationship of subjective and objective social status with psychological and physiological functioning: Preliminary data in healthy white women. Health psychology, 19(6): 586-592. DOI:10.1037/0278-6133.19.6.586 |

Aron, A., Dutton, D. G., Aron, E. N., & Iverson, A. (1989). Experiences of falling in love. Journal of Social and Personal Relationships, 6(3): 243-257. DOI:10.1177/0265407589063001 |

Ben-Ner, A., Kramer, A., & Levy, O. (2008). Economic and hypothetical dictator game experiments: Incentive effects at the individual level. The Journal of Socio-Economics, 37(5): 1775-1784. DOI:10.1016/j.socec.2007.11.004 |

Boyce, C. J., Brown, G. D. A., & Moore, S. C. (2010). Money and happiness rank of income, not income, affects life satisfaction. Psychological Science, 21(4): 471-475. DOI:10.1177/0956797610362671 |

Charness, G., & Gneezy, U. (2008). What's in a name? Anonymity and social distance in dictator and ultimatum games. Journal of Economic Behavior & Organization, 68(1): 29-35. |

Clark, M. S., & Mils, J. (1993). The difference between communal and exchange relationships: What it is and is not. Personality and Social Psychology Bulletin, 19(6): 684-691. DOI:10.1177/0146167293196003 |

Kortenkamp, K. V., & Moore, C. F. (2006). Time, uncertainty, and individual differences in decisions to cooperate in resource dilemmas. Personality and Social Psychology Bulletin, 32(5): 603-615. DOI:10.1177/0146167205284006 |

Kraus, M. W., Piff, P. K., Mendoza-Denton, R., Rheinschmidt, M. L., & Keltner, D. (2012). Social class, solipsism, and contextualism: How the rich are different from the poor. Psychological Review, 119(3): 546-572. DOI:10.1037/a0028756 |

Kraus, M. W., & Stephens, N. M. (2012). A road map for an emerging psychology of social class. Social and Personality Psychology Compass, 6(9): 642-656. DOI:10.1111/spco.2012.6.issue-9 |

Kraus, M. W., Tan, J. J. X., & Tannenbaum, M. B. (2013). The social ladder: A rank-based perspective on social class. Psychological Inquiry, 24(2): 81-96. DOI:10.1080/1047840X.2013.778803 |

Oakes, J. M., & Rossi, P. H. (2003). The measurement of SES in health research: current practice and steps toward a new approach. Social Science and Medicine, 56(4): 769-784. DOI:10.1016/S0277-9536(02)00073-4 |

Penner, L. A., Dovidio, J. F., Piliavin, J. A., & Schroeder, D. A. (2005). Prosocial behavior: Multilevel perspectives. Annual Review of Psychology, 56: 365-392. DOI:10.1146/annurev.psych.56.091103.070141 |

Piff, P. K., Kraus, M. W., Côté, S., Cheng, B. H., & Keltner, D. (2010). Having less, giving more: the influence of social class on prosocial behavior. Journal of personality and social psychology, 99(5): 771-784. DOI:10.1037/a0020092 |

Rachlin, H., & Jones, B. A. (2008). Altruism among relatives and non-relatives. Behavioural Processes, 79(2): 120-123. DOI:10.1016/j.beproc.2008.06.002 |

Sanna, L. J., Chang, E. C., Parks, C. D., & Kennedy, L. A. (2009). Construing collective concerns: Increasing cooperation by broadening construals in social dilemmas. Psychological Science, 20(11): 1319-1321. DOI:10.1111/j.1467-9280.2009.02458.x |

2018, Vol. 16

2018, Vol. 16