| 团体宽恕干预在恋爱受挫群体中的运用及其对大学生心理健康教育的启示 |

2. 南京理工大学社会学系,南京 210094;

3. 南京师范大学心理学院,南京 210028

当前,恋爱已逐渐成为大学生活的重要组成部分,早在2011年,教育部就发布了《普通高校学生心理健康课程的基本要求》,将包括恋爱心理在内的心理健康课程作为大学生的必修课之一。同年,在北京市教委公布的北京高校《大学生心理健康》课程教学大纲(征求意见稿)中,“恋爱心理与爱的能力培养”被修订为“幸福——从学会恋爱开始”。然而,由于大学生对待恋爱的态度、方法常有不恰当之处,因此恋爱中的伤害就常常不能避免。由于恋爱而引发的校园暴力、伤害事件也频见报端。那么,对于大学生来说,面对恋爱中的伤害,应当如何应对?有研究表明,宽恕是应对人际伤害的有效方式(Hui & Chau, 2009)。

1.1 宽恕与宽恕干预对于宽恕的心理学研究始于皮亚杰等人在道德领域的研究,随着宽恕研究的深入,Enright,Gassin和Wu(1992)将宽恕定义为受害者在受到不公正的伤害后,放弃对冒犯者消极的情绪、认知和行为,取而代之以积极的情绪、认知和行为。在该定义中,情感方面指的是,受害者对冒犯者的消极情感体验的降低和中性甚至是积极情感体验的增加;认知方面指的是,受害者不再责怪冒犯者或放弃报复的念头;行为方面指的是受害者放弃报复行动等消极的行为方式。结合该定义,本研究将宽恕操作定义为被冒犯者在消极因素量表(如抑郁量表、焦虑量表、恋爱宽恕量表中的消极沉思维度等)上得分的降低和积极因素量表(如幸福感量表、恋爱宽恕量表中的宽恕维度等)上得分的增高,这为本研究中的干预找到了明确的测量指标。

考虑到宽恕在人际伤害中的作用,研究者开始关注宽恕干预(Forgiveness Intervention)在人际受害群体中的运用,并在实践中取得了较好的效果:香港学者对在人际关系中受到伤害并拒绝宽恕冒犯者的孩子进行了宽恕干预。经过治疗,这些孩子表现出对冒犯者的宽恕态度,并体验到更强的主观幸福感(Hui & Chau,2009);Blocher和Wade(2010)在对受害者进行宽恕干预两年后再次进行了调查,结果发现与治疗刚结束时相比,来访者的报复动机和心理症状依然维持在较低的水平,可见宽恕干预对于由人际伤害造成的心理问题的治疗效果有长期的稳定性。此外,亲密关系(Romantic Relationship)中的研究也支持了团体宽恕干预的疗效,DiBlasio和Benda(2008)对夫妻进行团体宽恕干预,结果显示,干预能够显著提高个体的宽恕体验和婚姻的满意度,同时可以降低因婚姻中的伤害而引起的抑郁情绪。可见,宽恕干预对于因人际伤害而造成的心理问题有较好的干预效果,恋爱关系既属于人际关系,又属于亲密关系,因此可以尝试使用团体宽恕干预对恋爱受挫群体进行团体心理辅导。

1.2 Enright的宽恕加工模型对于具体的宽恕干预方法,研究者大多倾向于从Enright的宽恕模型(Baskin & Enright, 2004)出发,分阶段探索从冒犯发生到实施宽恕这一过程中宽恕的阶段和加工过程,并针对每一个阶段进行干预。该模型本质上是一种宽恕的加工模型(process model),探索的是从冒犯发生到实施宽恕这一过程中宽恕的阶段和加工过程。该模型包含四个阶段,每个阶段又包含若干个小单元,一共20个单元,描绘了个体在受到伤害后可能经历的心理过程(Enright & the Human Development Study Group, 1991)。从临床咨询的角度来看,每个阶段的目的各不相同:

第一阶段的目的是帮助来访者认识并重新体验受到的伤害,接纳自己出现的一些消极情绪体验。只有当来访者意识到自己的消极情绪时,才可能对这些情绪加以关注,并出现改变的愿望。

第二阶段开始涉及宽恕的问题,要让来访者知道什么是宽恕(尤其是区分宽恕和和解等概念的区别),引导其将宽恕作为处理问题的方式之一。在这一阶段,来访者需要重新审视以往处理问题的方式,从而发现先前的应对策略不误帮助他解决问题。

第三阶段的目的是让来访者更换角度来看待冒犯者,重新构建对冒犯者的认知,对冒犯者产生共情。这一阶段中,咨询师要帮助来访者不再固执于自己原有的想法,不再对伤害耿耿于怀,而要主动从冒犯者的角度来思考伤害发生的可能性,从而放弃消极的情感和行动。

第四阶段是咨询的深化阶段,其目的是巩固来访者的宽恕意愿,促使其真正地做出宽恕。首先,咨询师要启发来访者思考这次伤害给他带来的影响中是否有积极的一面。有研究表明,对伤害赋予积极的意义有助于来访者产生宽恕(McCullough, Root, & Cohen, 2006);其次,要让来访者认识到人无完人,自己也有可能冒犯到别人,也需要别人的宽恕;最后,宽恕仅仅是治疗的中介目标,最终目标还是解决心理问题,获得内心的发展,因此要帮助来访者树立新的生活目标,不要拘泥于对这次伤害的消极沉思或者对冒犯者的报复思考中。

总结而言,Enright模型的第一个阶段侧重于让来访者重新认识伤害并合理地分析伤害,在该阶段中讨论可能困扰来访者的情绪体验、想法或行为。其余三个阶段侧重于促使来访者宽恕的发生,通过产生共情、树立宽恕意识、改变消极认知,最终促使来访者真正地宽恕冒犯者。同时也要注意,宽恕的过程只是一个逻辑性的过程,并非每个个体做出宽恕都必须经历以上每一个阶段,有时会出现跳跃甚至是倒退(郭本禹, 倪伟, 2000),所以在咨询过程中也是如此,咨询师要根据来访者的情况随时调整咨询的进程。

基于此,本研究从Enright的宽恕干预模型出发,设计宽恕干预的方案,并设立一般干预组和对照组,检验宽恕干预的效果。本研究假设:经过干预,宽恕干预组的消极因素量表得分低于其他两组,积极因素量表得分高于其他两组,即积极宽恕>积极一般>积极控制,消极宽恕<消极一般<消极控制。

2 研究方法 2.1 被试在南京某高校通过海报形式招募团体干预的参与者。共有40人报名参加此次团体辅导,经过筛选,最终剩余31人参与此次团体辅导。筛选的标准是:(1)在恋爱中受到过对方的伤害,并感到痛苦;(2)能够按时参加每次的辅导;(3)前测数据合适,这里的“前测数据合适”主要指的是数据没有极端值:一方面,没有极端值是为了保证被试的同质性,确保干预数据能够说明干预的效果;另一方面,如果被试前测数据存在极端值,比如抑郁得分过高,该被试参与辅导的话有可能影响整个团体的发展,也不利于其问题的解决,因此建议这些被试可以选择一对一的心理咨询与治疗。

剩余的31人均为女性,平均年龄22.1岁。其中,对于恋爱中的伤害,有16人是对方出现情感上的背叛,9人是出于无奈选择结束恋爱关系,4人在恋爱中受到身体上的伤害,2人出于隐私不愿报告伤害类型。将她们随机分配到宽恕干预组、一般干预组和控制组,其中宽恕干预组10人,一般干预组10人,控制组11人。宽恕干预组和一般干预组均接受6次团体心理辅导,每次1-1.5小时,控制组不接受干预。

2.2 研究工具 2.2.1 恋爱宽恕问卷采用张田和傅宏(2014)编制的大学生恋爱宽恕问卷测试被试的恋爱宽恕,问卷包含18个项目,从“非常符合”到“非常不符合”六级评分。项目从属于四个维度,分别是报复维度(包含4个项目)、回避维度(包含5个项目)、宽恕维度(包含4个项目)和消极沉思维度(包含5个项目)。问卷作者报告的该问卷四个维度的内部一致性系数分别为0.76、0.88、0.89和0.90,总问卷的内部一致性系数α=0.92。

2.2.2 幸福感、情感指数(Index of well-being,Index of general affect)该问卷由Campbell,Converse和Rodgers(1976)编制,用于测试个体的幸福感程度。问卷包含9个项目,前8个项目从不同方面测试个体的幸福感,权重为1,第9个项目测试个体总的幸福感,权重为1.1,各题加权后相加得到的即幸福感总分。问卷作者在美国对量表的检验显示,问卷有较好的信效度指标。

2.2.3 Beck抑郁问卷(Beck Depression Inventory, BDI)该问卷由Beck(1967)编制,包含21个项目,每个项目代表一种抑郁表现形式,例如心境、悲观、失败感、自我厌恶、自杀倾向、性欲减退等。每个项目0-3评分,总分在0-63之间,总分越高表示抑郁程度越高。Beck(1967)同时报告了量表的信效度,其中分半信度为0.86,重测信度为0.70-0.80,聚合效度检验显示,问卷得分与临床抑郁评定显著相关,相关系数在0.60-0.90之间。

2.2.4 Beck焦虑问卷(Beck Anxiety Inventory, BAI)该问卷由Beck,Emery和Greenberg(1985)编制,包含21个项目,用于测试受测者近一段时间内的焦虑程度。该问卷适用于成年人的焦虑检测,能较好地反映受测者的主观焦虑程度。每个项目0-3评分,每个项目得分相加得问卷粗分,按照公式Y=int(1.19x)计算最终得分,得分越高表示焦虑程度越高。问卷作者报告BAI有较好的信效度:以45分为界限,结算Kappa一致性系数为0.82;BAI与焦虑自评量表(SAS)的相关系数为0.828;以45分为阳性界线,计算其敏感性和特异性分别为91.66%和91.25%,两者相对平衡。

2.3 研究程序本研究结合Enright的宽恕干预模型,为宽恕干预组设计了包含4个阶段6次团体活动的干预方案。一般干预组从团体心理辅导的普遍程序出发,也设计了6次团体辅导活动。研究于被试所在学校的心理健康中心的团体心理辅导室进行,每周一次,每次1.5小时左右。在研究结束后,对控制组的成员也进行团体干预,帮助他们解决因恋爱伤害而造成的心理问题。研究的过程是“前测→干预→后测”,前测后测中分别让被试填写以上的四份问卷。

2.4 干预过程 2.4.1 宽恕干预组的干预过程本研究结合Enright的宽恕干预模型,为宽恕干预组设计了包含4个阶段6次活动的一套干预方案:第一阶段(第1次和第2次活动)的目的是帮助团队成员认识并重新体验受到的伤害,接纳自己出现的一些消极情绪体验。只有当成员意识到自己的消极情绪时,才可能对这些情绪加以关注,并出现改变的愿望。其中,第1次活动首先要带领团队指定团队规则,并让团队成员相互认识,之后通过冥想让成员回忆恋爱中的伤害经历,并相互交流,最后布置家庭作业(本次活动的家庭作业是让成员给伤害她的人写一封信);第2次活动中,首先相互交流家庭作业,然后带领成员体验因伤害而造成的愤怒情绪,并分析愤怒的利弊,最后布置家庭作业(本次活动的家庭作业是列出对伤害她们的人的怨恨, 并思考她们目前的状态是否有利于这些怨恨的消除)。

第二阶段(第3次活动)开始涉及宽恕的问题,要让成员知道什么是宽恕(尤其是区分宽恕和和解等概念的区别),引导其将宽恕作为处理问题的方式之一。在这一阶段,团队成员需要重新审视自以往处理问题的方式,从而发现先前的应对策略不误帮助她解决问题。活动中,通过作业分享让成员认识到当前的状态不利于问题的解决,尝试将宽恕作为解决问题的方法之一引入团队讨论,并讨论宽恕及其相关概念的差异,最后布置家庭作业(本次活动的家庭作业是: 在面对伤害时, 宽恕、和解、原谅你会选择哪个, 为什么? )。

第三阶段(第4次活动)的目的是让成员更换角度来看待冒犯者,重新构建对冒犯者的认知,对冒犯者产生共情。这一阶段中,咨询师要帮助成员不再固执于自己原有的想法,不再对伤害耿耿于怀,而要主动从冒犯者的角度来思考伤害发生的可能性,从而放弃消极的情感和行动。本次活动从分享作业开始,从作业中引出宽恕的优缺点,通过优缺点的讨论,真正认识什么是宽恕。要让成员感受到,团队的领导者也知道宽恕是一件很困难的事情,但是可以从不同的角度去思考宽恕的问题,比如站在对方的角度去思考他为什么那么做?他有哪些积极点?最后布置家庭作业,让成员阅读一篇关于宽恕的故事,最好是恋爱婚姻方面的故事。

第四阶段(第5次和第6次活动)是咨询的深化阶段,该阶段的目的是巩固成员的宽恕意愿,促使其真正地做出宽恕。首先,团队领导者要启发成员思考这次伤害给她们带来的影响中是否有积极的一面;其次,要让成员认识到人无完人,自己也有可能冒犯到别人,也需要别人的宽恕;最后,宽恕仅仅是治疗的中介目标,最终目标还是解决心理问题,获得内心的发展,因此要帮助团队成员树立新的生活目标,不要拘泥于对这次伤害的消极沉思或者对冒犯者的报复思考中。第5活动还是从分享作业开始,让大家交流回去找的宽恕故事,并谈谈阅读后的感受。之后,通过冥想带领成员回忆自己曾经给别人造成过的伤害,那时自己的感受如何,别人的感受会怎样,通过这个活动让成员认识到人人都有伤害他人的时候,人人也需要他人的宽恕;第6次活动,讨论自己在这次团体辅导有什么收获、感受如何,团队领导者不用一再告知成员需要去宽恕对方,只要提醒大家,当作出决定时,考虑的是自身的安全以及自己真实的感受。

此外,考虑到Enright宽恕干预模型的成功案例多集中于西方研究中,因此中国文化背景的特殊性,例如中国人不善于表达愤怒、倾向于维持人际和谐(叶浩生, 2004)等特点也有必要考虑进去。对此,宽恕干预组在Enright模型的基础上增加以下几点设计:第一,由于人际和谐在集体主义文化中占据着重要的地位(Hook, Worthington, & Utsey, 2009),因此在第2次活动中,团队领导者会引导成员去思考,无休止的愤怒对于人际和谐的不利影响;第二,有研究者指出,中国的传统文化对于提升个体的宽恕意愿有着重要的作用(陶琳瑾, 傅宏, 2010),因此在第3此活动中,团队成员被要求收集有关宽恕的古语、文章和作品等(例如“宰相肚里能撑船”),从而让他们理解,宽恕自古以来就被看作是中华文化的美德之一,从而让他们通过宽恕获得内心的平静(Fu, 2005);第三,“第三方中介者”被认为是一种有效的宽恕促进策略(Hook et al., 2009),其本质在于被冒犯者对冒犯者的宽恕并非直接发生,而是通过第三方的调节而产生。因此在第4次活动中,除了如上所述地向成员介绍共情策略,“第三方中介者”策略也被作为宽恕的策略之一向成员介绍。

2.4.2 一般干预组的干预过程一般干预组从团体心理辅导的普遍程序出发,基于人际关系心理治疗(interpersonal psychotherapy, IP)的基本理论,进行6次团体辅导。IP的目的在于改善消极的情绪症状,并通过交流和人际交往技巧的学习来改善人际功能,对于那些受到负性情绪和人际交往障碍困扰的青少年,IP均具有积极的效果(Mufson, Gallagher, Dorta, & Young, 2004)。作为一种人际交往中出现的问题,恋爱情感受挫对于人际功能和情绪的不利影响是显而易见的,因此在本研究中,IP的基本方法被用于一般干预组,与宽恕干预进行对比研究。

在IP中,常用的技巧包括心理教育(psychoeducation)、鼓励情感表达(encouragement of affect expression)、角色扮演(role playing)、交流分析(communication analysis)、人际问题处理(interpersonal problem solving)等(Mufson et al., 2004)。具体而言,一般干预组也包括6次活动,其中:

第1次活动主要包括团队规则指定、成员相互认识、确定团体辅导的目标,并在此基础上引导团队成员认识到伤害事件与负性情绪之间的关系;第2次活动主要包括回忆伤害、体验消极情绪,鼓励团队成员敢于表达自己的负性情绪和情感体验;第3次活动的目标在于处理消极情绪、体验积极的感受,尤其是通过人际问题处理的形式来应对负性情绪的问题,并将学习到的处理消极情绪体验的方法通过角色扮演的形式展现出来;第4次活动主要是从认知改变的角度让成员认识到目前认知上存在的误区,尤其是结合理性情绪疗法、认知行为疗法等方法中的认知策略,改变团队成员的不合理认知,以达到心理教育的目的;第5次活动主要帮助成员展望今后的生活,不要陷入到这样的感情伤害之中;第6次活动主要包括活动收获分享、活动体会、活动评价和后测等,尤其关注的是引导成员分享在今后的生活中,如何将团队中所学的方法加以运用,以达到交流分析的目的。

3 结果 3.1 前测数据由于各组人数较少,很难保证数据的正态分布,因此选用非参数检验中的克-瓦氏H检验(Kruskal-Wallis H),通过考察χ2来检验各组的差异。结果显示,三组在恋爱宽恕问卷的四个维度、抑郁量表、焦虑量表和幸福感量表上均不存在显著差异(表1),说明干预之间三组被试是同质的。

| 表 1 三组前测数据及比较 |

3.2 后测数据

同样选用非参数检验中的克-瓦氏H检验,通过考察χ2来检验各组的差异。结果见表2,在恋爱宽恕问卷的四个维度及其他三个量表上,三组之间均存在显著差异,进一步进行事后比较显示,在恋爱宽恕问卷的四个维度上,宽恕干预组均优于控制组,而一般干预组和控制组没有显著差异;在抑郁、焦虑和幸福感三个量表上,宽恕干预组和一般干预组都要优于控制组,但两个干预组之间差异并不显著。

| 表 2 三组后测数据及比较 |

3.3 前测后测数据的比较

由于各组人数较少,很难保证数据的正态分布,因此选用非参数检验中的维尔克松符号等级检验法(Wilcoxon Signed-Rank test)来检验各组的差异。结果见表3,宽恕干预组在各个指标上均有了显著变化;一般干预组在抑郁、焦虑和幸福感量表的得分上有了显著变化,但在恋爱宽恕的各个维度上(除报复维度)变化不显著;控制组则在各个指标上都没有显著变化。

| 表 3 前测后测数据的比较 |

4 讨论 4.1 团体干预的效果与差异分析

对于本研究显示的团体干预的效果与差异,可以从以下两个方面加以分析:

其一,相比于控制组而言,宽恕干预组和一般干预组均提升了团队成员的幸福感水平,同时降低了其焦虑和抑郁水平。Rye和Pargament(2002)认为,如果不考虑宽恕的因素,不同干预的方法对于成员的心理健康状况有着相似的效果。因为在团体心理治疗中,团队的凝聚力和利他性是所有团体心理治疗团体能够起作用的共同要素。在团体活动中,团队成员相互支持、集思广益,共同探寻解决问题的方法,更有利于团队成员自身的发展。这也许能够解释为什么两组均能提升了团队成员的幸福感水平和降低焦虑和抑郁水平。

其二,后测结果还显示,在宽恕问卷的四个维度上,宽恕干预组均优于控制组,而一般干预组和控制组没有显著差异。由于宽恕干预在包含了团体心理治疗普遍因素的同时,基于Enright宽恕干预模型,增加了更具有针对性的宽恕要素,因而在发挥团体干预所共有的作用的同时,也更有针对性地提高了恋爱宽恕的水平。这种对于Enright宽恕干预模型基本过程的严格遵循一方面保证了干预方法的准确性和有效性,另一方面也反过来验证了宽恕干预方法在恋爱受挫群体和中国大学生群体中的有效性。

4.2 中国文化因素对干预效果的作用该干预之所以能够有所成效,也源于干预的过程中增加了与中国文化背景相适应的因素。大量的研究均显示,宽恕是与文化背景密切相关的一种心理过程(张田, 孙卉, 傅安球, 2012),在这其中,追求人际关系的和谐是中国文化背景下个体做出宽恕决定的重要影响因素(Hook et al., 2009)。在这一过程中,宽恕被看做是有助于人际关系和谐的重要手段甚至被人们当作为是一种在不同地位、层级成员之间取得调和、平衡的策略(Fu, 2005)。因此,在基于中国被试而进行的宽恕干预中,“和谐”因素值得关注。

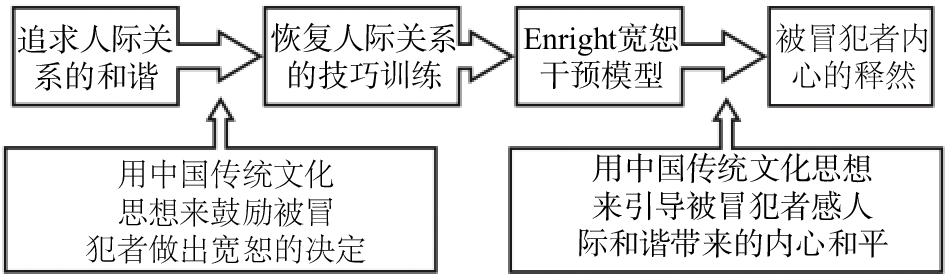

同时,中国传统文化对于中国人的宽恕也有着重要的影响。尽管“宽恕”这一概念有着浓厚的宗教色彩,但正如冯友兰先生所言:“哲学在中国文化中的地位,历来被看为可以和宗教在其他文化中的地位相比拟”,这种文化特点对于中国人的宽恕抉择亦产生了独特的作用。基于“和谐”和“中国文化”这两点因素,同时结合Enright的宽恕干预模型,陶琳瑾和傅宏(2010)提出了融入中国文化因素的宽恕干预模式(图 1)。

|

| 图 1 融入中国文化因素的宽恕干预模式(陶琳瑾, 傅宏, 2010) |

在本研究的实践中,“和谐”和“中国文化”两大因素也被考虑在内。例如,在第2次活动中,团队领导者会引导成员去思考,无休止的愤怒对于人际和谐的不利影响;在第3此活动中,团队成员被要求收集有关宽恕的古语、文章和作品等(例如“宰相肚里能撑船”),从而让他们理解,宽恕自古以来就被看作是中华文化的美德之一,从而让他们通过宽恕获得内心的平静。这些因素的合理注入,也保证了干预目的的达成。

4.3 对大学生心理健康教育的启示本研究验证了宽恕取向的团体心理辅导在大学生恋爱受挫群体中的运用效果,对高校心理健康教育工作也具有一定的启示:

首先,高校心理健康教育在关注大学生常见心理困扰的同时,也要有针对性地开展恋爱相关的心理健康教育,从而帮助大学生们学会恰当处理恋爱问题,理性面对恋爱中的挫折与伤害。

其次,及时调整学生的不良应方式。本研究发现,面对恋爱中的伤害,大学生常见的应对方式有报复、回避、宽恕和消极沉思,其中前三者与国外的研究结论一致(例如Tabak, McCullough, Luna, Bono, & Berry, 2012)。除此之外,中国大学生更倾向于消极沉思的方式,这可能与中国的文化背景有关。集体主义文化背景下的群体不擅长于愤怒情绪体验,因为这些情感体验不利于良好人际关系的维持,东方文化背景下的群体更愿意去压抑愤怒,即形成消极的、对内的沉思(叶浩生, 2004)。因此,高校心理工作者在面对恋爱受挫大学生时,有必要认清来访者当前的应对方式,并在咨询中引导其改变消极应对方式,代之以积极的应对方式。

第三,关注心理辅导的针对性。本研究显示,一般干预组的成员通过团体辅导,有效地缓解了焦虑抑郁等不良情绪,提高了生活满意度和幸福感水平,但是并没有改变其伤害的应对方式。因此即使暂时纾解了心理困扰,但今后的人际伤害依然会引起类似的心理困扰。因此,高校心理健康教育应当针对不同的心理问题选用恰当的治疗方法,这样才能从情绪、行为等多个方面对来访者给予帮助,例如本研究中的宽恕干预方法。

最后,关注宽恕与其他概念的区别,正确使用宽恕取向的心理辅导。宽恕干预的首要步骤就是区分宽恕与和解等概念的不同。因为有研究者担心,在治疗过程中与来访者探讨宽恕的问题,会引导来访者与那些具有危险性的冒犯者和解,从而造成进一步的伤害。但其实两者有本质的区别,例如de Wall和Pokorny(2005)就指出,宽恕与和解并非伴随出现,宽恕是个体内部的加工过程,而和解则是双方外部关系修复的过程。因此高校心理健康工作者在使用宽恕干预时,要让来访者知道宽恕与和解是不一样的,宽恕是单方面的、内部的过程,是一个释放不良情绪的过程,并不意味着一定要与冒犯者和好。通过有效区分宽恕与和解,能够帮助来访者很好地降低消极体验,并在一定程度上对冒犯者产生积极的情感体验。正如Wade和Worthington(2005)在对宽恕治疗的文章进行综述后指出,在所有旨在帮助来访者摆脱困境的治疗过程中,治疗师都是从这个角度(即宽恕是个体的内部过程,与和解有本质的区别)来引导来访者理解什么是宽恕的。

5 结论本研究条件得出如下结论:(1)宽恕干预有助于降低恋爱受挫群体的焦虑抑郁情绪和报复、回避以及消极沉思倾向,提高宽恕倾向和幸福感水平;(2)一般团体干预有助于降低恋爱受挫群体的焦虑抑郁情绪,提高幸福感水平;(3)针对恋爱受挫群体,宽恕干预的针对性更强。

郭本禹, 倪伟. (2000). 宽恕: 品德心理研究的新主题. 教育研究与实验, (2): 38-43. |

陶琳瑾, 傅宏. (2010). 宽恕治疗: 基于东西方文化比较的研究. 医学与哲学, 31(6): 45-47. |

叶浩生. (2004). 文化模式及其对心理与行为的影响. 心理科学, 27(5): 1032-1036. |

张田, 傅宏. (2014). 大学生的恋爱宽恕: 问卷编制与特点研究. 心理与行为研究, 12(2): 220-225. |

张田, 孙卉, 傅安球. (2012). 集体主义背景下的宽恕研究及其对心理治疗的启示. 心理科学进展, 20(2): 265-273. |

Baskin, T. W., & Enright, R. D. (2004). Intervention studies on forgiveness: A meta-analysis. Journal of Counseling & Development, 82: 79-90. |

Beck, A. T. (1967). Depression: Causes and treatment. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

|

Beck, A. T., Emery, G., & Greenberg, R. L. (1985). Anxiety disorders and phobias. New York: Basic Books.

|

Blocher, W. G., & Wade, N. G. (2010). Sustained effectiveness of two brief group interventions: Comparing an explicit forgiveness-promoting treatment with a process-oriented treatment. Journal of Mental Health Counseling, 32: 58-74. DOI:10.17744/mehc.32.1.a123852367h38057 |

Campbell, A., Converse, P. E., & Rodgers, W. L. (1976). The quality of American life: Perceptions, evaluations, and satisfactions. New York: Russell Sage Foundation.

|

de Wall, F. B. M., & Pokorny, J. J. (2005). Primate conflict and its relation to human forgiveness. In E. L. Worthington, Jr. (Ed.), Handbook of forgiveness (pp. 17–32). New York: Brunner-Routledge.

|

DiBlasio, F. A., & Benda, B. B. (2008). Forgiveness intervention with married couples: Two empirical analyses. Journal of Psychology and Christianity, 27: 150-158. |

Enright, R. D., Gassin, E. A., & Wu, C. R. (1992). Forgiveness: A developmental view. Journal of Moral Education, 21: 99-114. DOI:10.1080/0305724920210202 |

Enright, R. D., & the Human Development Study Group. (1991). Five points on the construct of forgiveness within psychotherapy. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 28: 493-496. DOI:10.1037/0033-3204.28.3.493 |

Fu, H. (2005). Personality correlates of the disposition towards interpersonal forgiveness (Unpublished doctorial dissertation). Hong Kong University, Hong Kong, China.

|

Hook, J. N., Worthington, E. L. J., & Utsey, S. O. (2009). Collectivism, forgiveness, and social harmony. The Counseling Psychologist, 37(6): 821-847. DOI:10.1177/0011000008326546 |

Hui, E. K. P., & Chau, T. S. (2009). The impact of a forgiveness intervention with Hong Kong Chinese children hurt in interpersonal relationships. British Journal of Guidance & Counseling, 37: 141-156. |

McCullough, M. E., Root, L. M., & Cohen, A. D. (2006). Writing about the benefits of an interpersonal transgression facilitates forgiveness. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74: 887-897. DOI:10.1037/0022-006X.74.5.887 |

Mufson, L., Gallagher, T., Dorta, K. P., & Young, J. (2004). A group adaptation of interpersonal psychotherapy for depressed adolescents. American Journal of Psychotherapy, 58(2): 220-237. DOI:10.1176/appi.psychotherapy.2004.58.2.220 |

Rye, M. S., & Pargament, K. I. (2002). Forgiveness and romantic relationships in college: Can it heal the wounded heart?. Journal of Clinical Psychology, 58: 419-441. DOI:10.1002/(ISSN)1097-4679 |

Tabak, B. A., McCullough, M. E., Luna, L. R., Bono, G., & Berry, J. W. (2012). Conciliatory gestures facilitate forgiveness and feelings of friendship by making transgressors appear more agreeable. Journal of Personality, 80(6): 503-536. |

Wade, N. G., & Worthington, E, L., Jr. (2005). In search of a common core: A content analysis of interventions to promote forgiveness. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 42: 160-177. DOI:10.1037/0033-3204.42.2.160 |

2. Department of Sociology, Nanjing University of Science & Technology, Nanjing 210094;

3. School of Psychology, Nanjing Normal University, Nanjing 210028

2018, Vol. 16

2018, Vol. 16