| 幼儿教师心理弹性与职业倦怠的关系:大五人格的中介效应 |

2. 闽江师范高等专科学校,福州 350117;

3. 福建幼儿师范高等专科学校,福州 350025;

4. 福建师范大学心理学院,福州 350117

全面提高幼儿园教师质量,建设一支高素质、善保教的教师队伍,是新时代对幼儿园教师队伍建设的要求。然而,由于幼儿教育的全面性、细致性、复杂性和重复性等特殊要求,幼儿教师承担着高压力、重负荷和长时间的工作,已成为职业倦怠的高发群体(李永占, 2016; 王钢, 张大均, 刘先强, 2014; 左志宏, 席居哲, 2008)。职业倦怠是指工作者因不能顺利应付工作,在长期压力下所产生的情绪、态度和行为上的衰竭状态(Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2003),具体表现为情绪耗竭、去个性化和低成就感等(Melamed, Shirom, Toker, Berliner, & Shapira, 2006)。如何有效缓解和降低幼儿教师的职业倦怠水平,以保障幼教师资队伍的整体素质与工作效果,成为当前幼儿教师队伍建设亟待解决的问题。

心理弹性源于物理弹性概念,是积极心理学从另一个视角透视逆境和困难情境下人们积极心理品质的新理念(Masten & Obradović, 2006; 席居哲, 左志宏, Wu, 2012)。就幼儿教师而言,心理弹性是指幼儿教师在幼儿教育情境中,能够直面困难,积极有效利用各种社会资源与支持应对幼儿教育教学当中遇到的问题与困难,以更好地适应幼儿教育教学需要,提升自己心理素质和专业的心理特性(李琼, 裴丽, 吴丹丹, 2014)。已有研究表明,高心理弹性者能够更好地应对工作与学习压力,具有更高的主观幸福感和心理健康水平(叶艳等, 2014)。心理弹性也是预防和减少职业倦怠的重要因素。工作要求—资源理论(Job Demand-Resource Model, JD-R)认为,良好的内部心理资源能够更有效地应对外部工作环境,提高工作者的工作投入程度,有效降低其倦怠水平(Salmela-Aro & Upadyaya, 2014a, b )。高心理弹性属于良好的内部心理资源,它有助于个体从压力情境中恢复,能够有效预防和减少职业倦怠( Guo et al., 2018; 史靖宇, 赵旭东, 苏娜, 王艳波, 2017)。本研究选取幼儿教师这一职业倦怠的易感人群为研究对象,进一步检验心理弹性与职业倦怠的关系及其作用机制。

心理弹性作为一种积极的心理资源,它对职业倦怠的影响并不是单一直接的过程。从JD-R模型来看,除了心理弹性之外,个体的人格特征、认知、情感和工作投入程度等也是有效的内部工作资源,这些工作资源可能通过某种内在机制使个体产生动机激发过程(motivation process),即激发个体积极的工作状态,使其更加投入工作,从而有效预防职业倦怠的产生(Salmela-Aro & Upadyaya, 2014a, 2014b)。从心理弹性本身的作用机理来看,心理弹性对心理健康与行为的影响也是一个“个体—过程—情境”综合作用的过程(Kumpfer, 2002)。在这个过程中,已有的环境特征、个体的心理弹性特征以及人格、认知、情感、精神、身体和行为等内部因素共同发挥作用。具体而言,外界压力源或挑战作用于个体时,这些危险因素首先与个体保护性因素发生作用,缓冲这些危险因素的影响,尤其是个体会对危险性环境有意识或无意识地选择性觉知,通过认知再构造、计划和梦想等方式进行转化,完成初级交互作用;而要使心理弹性特征发挥更加积极的作用,则必须通过人格、认知和情感等内部因素产生进一步的分解作用(Kumpfer, 2002)。由此可知,人格、认知和情感等因素可能在幼儿教师心理弹性与职业倦怠关系中起重要作用。

目前,对人格与心理弹性关系的探讨,多从大五人格方面着手。已有研究表明,开放性、外向性、宜人性和严谨性与心理弹性显著正相关,而神经质与心理弹性显著负相关(Campbell-Sills, Cohan, & Stein, 2006; 张佳佳, 李敏, 彭李, 韩爱华, 廖文君, 2011)。对不同心理弹性水平个体的比较研究发现,高心理弹性者具有更好的开放和探求态度,更加充沛的精力,在逆境与困难面前更加乐观,更能够自律,控制自己等(Campbell-Sills et al., 2006; Davey, Eaker, & Walters, 2003; Motoyuki, Atsushi, & Hitoshi, 2006)。对教师职业心理的研究表明,大五人格是预测教师职业倦怠水平的重要因素:神经质、开放性、外向性、宜人性和严谨性与职业倦怠显著负相关,人格五因素均能够显著负向预测职业倦怠水平(Alarcon, Eschleman, & Bowling, 2009; Ghorpade, Lackritz, & Singh, 2007; Swider & Zimmerman, 2010; 钟妮, 凌辉, 2014)。由此可知,心理弹性不仅直接影响幼儿教师的职业倦怠水平,还可能会对通过大五人格的中介作用间接影响职业倦怠。

综述所述,心理弹性在幼儿教师职业倦怠中具有重要作用,但以往研究并未对这一作用进行实证验证,二者的内在作用机制目前也尚不明确。因此,本研究将探讨心理弹性对幼儿教师职业倦怠的影响机制,重点考察大五人格在心理弹性与职业倦怠关系中的中介作用。本研究假设:(1)心理弹性与幼儿教师职业倦怠显著负相关;(2)大五人格在心理弹性与幼儿教师职业倦怠关系中起中介作用,心理弹性既直接影响幼儿教师职业倦怠水平,也通过大五人格的中介作用影响职业倦怠。

2 研究方法 2.1 被试采用整群取样方法,从福州市10所幼儿园中抽取409名教师参与调查。在征得被试同意的前提下,以网络问卷的形式进行个别作答,每位被试完成测验所需时间为10~15分钟。最后回收有效问卷373份,回收有效率为91.2%。其中,女性360人(96.5%),男性13人(3.5%);已婚92人(24.7%)、未婚281人(75.3%);年龄20岁以下50人(13.4%)、20~30岁251人(67.3%)、31~40岁33人(8.8%)、40岁以上39人(10.5%);教龄3年以下263人(70.5%)、3~5年34人(9.1%)、6~10年20人(5.4%)、11~15年9人(2.4%)、15年以上47人(12.6%);受文化教育程度中专(或高中)及以下21人(5.6%)、大专275人(73.7%)、本科及以上77人(20.6%)。

2.2 研究工具 2.2.1 心理弹性采用自编的幼儿教师心理弹性问卷,用于测量幼儿教师在教育教学情境中,能够直面困难、积极有效利用各种社会资源与支持应对幼儿教育教学中遇到的问题,以更好适应幼儿教育教学需要,提升自己心理素质和专业能力的心理特征。该问卷共47题,包括三个维度,分别是自我效能感、工作能力和社会支持。问卷采用李克特5点计分法(1~5分),得分范围为47~235,得分越高,说明幼儿教师的心理弹性越高。该量表通过结构化访谈、半开放式调查等质性研究获得8个因素3个分量表的基本结构,初编问卷共75题,抽取了380名幼儿教师进行问卷初测,进行了项目分析和探索性因素分析,获得47题的正式问卷。正式施测抽取了885名幼儿教师,进行了验证性因素分析和信效度检验,验证性因素分析结果表明,该问卷为一阶8因素二阶3因素结构,具有较好的结构效度(χ2/df=9.69, RMSEA=0.03, CFI=0.96, NFI(TLI)=0.94)。自我效能感、工作能力和社会支持等的内部一致性系数分别是0.91,0.92,0.92。研究表明,该问卷及其各因子的内部一致性系数在0.74~0.88之间,分半信度在0.62~0.83之间。在本研究中,该问卷的内部一致性系数为0.85,自我效能感、工作能力和社会支持三个维度的内部一致性系数分别为0.64,0.92和0.85。

2.2.2 职业倦怠采用连榕(2004)修订的教师职业倦怠问卷。该问卷共21道题,包括情绪耗竭、去个性化和低成就感等三个维度。问卷采用李克特6点计分法(1~6分, 分别对应“从未如此”至“总是如此”),总得分范围在21~126分,得分越高,说明教师职业倦怠越明显。量表的一致性系数为0.88,分半信度为0.80,具有良好的信效度(连榕, 2004)。在本研究中,该量表的内部一致性系数为0.89。

2.2.3 大五人格采用简版大五人格量表,共包括60道题,包含神经质、外向性、开放性、宜人性和严谨性五个分量表。量表采用李克特5点计分法(1~5分, 分别对应“非常不符合”至“非常符合”)。每个维度各包括12道题,得分范围在12~60之间,各子量表的项目内部一致性系数介于0.67~0.83之间,表明量表具有较好的信效度。在本研究中,神经质、外向性、开放性、宜人性和严谨性五个分量表的内部一致性系数分别是0.84,0.78,0.66,0.83和0.91。

2.3 数据处理与共同方法偏差检验使用SPSS 20.0和Mplus 7.4处理数据。依据周浩和龙立荣(2004)、Lindell和Whitney (2001),的建议,采用Harman单因子检验法进行共同方法偏差检验。结果显示,有12个因子的特征值大于1,最大因子的解释变异量为22.2%(<40%),说明共同方法偏差不明显。

3 结果 3.1 描述统计与相关分析幼儿教师心理弹性与职业倦怠、大五人格的描述统计见表1。

| 表 1 幼儿教师心理弹性与职业倦怠、大五人格的描述统计与相关(N=373) |

为排除人口变量的影响,采用偏相关分析方法,控制性别、年龄、教龄和最高学历等人口学变量,考察研究变量之间的相关性,结果见表1。心理弹性与职业倦怠总分及其三个因子显著负相关(ps<0.01)。自我效能感、工作能力和社会支持等也与职业倦怠总分及其三个因子显著负相关(社会支持与情绪耗竭相关除外,ps<0.01)。心理弹性与神经质显著负相关(p<0.01),与开放性、外向性、亲和性和严谨性显著正相关(ps<0.01);而职业倦怠也与神经质显著正相关(p<0.01),与开放性、外向性、亲和性和严谨性显著负相关(ps<0.01)。

根据Cohen(1992)等的观点,即积差相关系数的大小本身能反映其效应大小,可直接作为一种效应量,以及其界定效应量大小的标准(Zr=0.10为小效应, Zr=0.30为中等效应, Zr=0.50为大效应; Cohen, 1992),可知,心理弹性与职业倦怠相关为大效应,与情绪耗竭、去个性化和低成就感的相关为中效应(表1)。

3.2 心理弹性的直接效应分析以心理弹性的三个维度为预测变量,职业倦怠为因变量,构建路径分析模型。该模型为饱和模型。模型显示,工作能力(β=–0.40, t=–9.06, p<0.001)和自我效能感(β=–0.40,t=–9.06, p<0.001)均对幼儿教师职业倦怠水平有显著的负向预测作用,而社会支持的预测作用不显著(β=–0.01,t=–0.05, p=0.955);心理弹性的三个维度共同解释了幼儿教师职业倦怠变异量的38%。

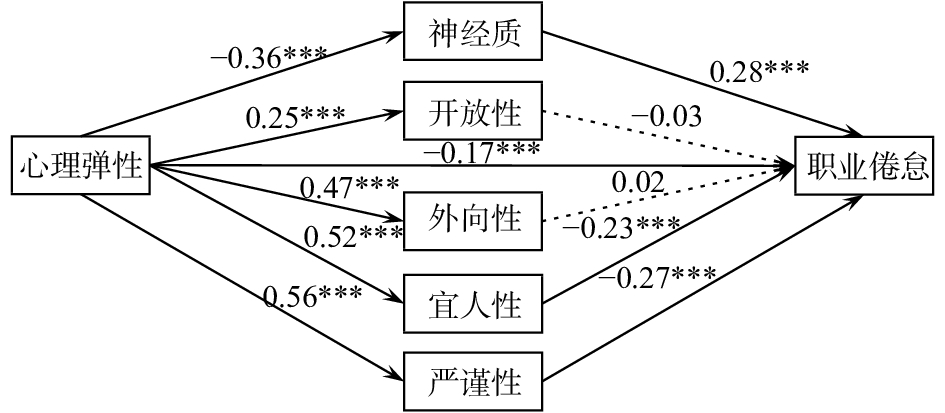

3.3 大五人格的中介效应分析直接以心理弹性总分为自变量,大五人格5个因子分为中介变量,职业倦怠总分为因变量,构建路径分析模型。该模型为饱和模型。模型的标准化路径负荷估计值见图1。心理弹性对职业倦怠的直接负向预测作用显著(t=–3.79, p<0.001);心理弹性通过神经质、宜人性和严谨性等中间变量,预测职业倦怠的路径也均显著,说明神经质、宜人性和严谨性等3个变量的中介作用显著;而开放性和外向性对职业倦怠的预测作用不显著,需要进一步采用偏正态校正的Bootstrap估计方法,估计开放性和外向性的中介作用的置信区间。

采用Bootstrap重复抽取1000次计算大五人格的中介效应。开放性和外向性中介作用的95%偏差校正置信区间包括0,说明开放性和外向性的中介效应不显著。而神经质、宜人性和严谨性的中介效应置信区间均不包括0,说明三者的中介效应显著。神经质、宜人性和严谨性的中介效应占总效应的比例分别为19.4%、22.2%和27.8%,共计69.4%(直接效应占30.6%)。

| 表 2 各中介效应值及95%的偏差较正置信区间 |

|

| 图 1 大五人格的中介效应模型 |

4 讨论

研究表明,心理弹性与幼儿教师职业倦怠显著负相关,心理弹性越高,幼儿教师职业倦怠水平越低。对心理弹性的直接效应分析结果进一步表明,工作能力和自我效能感对幼儿教师职业倦怠水平具有显著的负向预测作用,解释了幼儿教师职业倦怠变异量的38%,工作能力和自我效能感越高,幼儿教师职业倦怠水平越高。研究假设一获得部分验证。该研究结果与既往对其它工作人群的研究结果也基本一致(Guo et al., 2018; 史靖宇等, 2017)。这一结果再次验证了JD-R模型。高心理弹性幼儿教师在面对高压力、复杂抑或重复性的幼儿教育教学工作时,具有更好的适应灵活性,遇到困难或逆境时,也能够更快地恢复,成功应对,并维持身心正常功能。因此,本研究表明,高心理弹性是预防和缓解幼儿教师职业倦怠的有效因素。

研究结果发现,心理弹性通过神经质、宜人性和严谨性等三个人格因素的中介作用,影响职业倦怠,三者的中介效应分别为–0.07、–0.08、–0.10(占总效应的19.4%、22.2%和27.8%,共69.4%)。本研究并未发现开放性和外向性的中介效应,研究假设二也是部分获得支持。本研究结果表明,心理弹性作为一种积极心理资源,并不是单独、直接地影响职业倦怠,而是通过神经质、宜人性和严谨性等人格因素的共同中介作用,从而降低和预防幼儿教师的职业倦怠水平。神经质、宜人性和严谨性的中介作用机制也可以从心理弹性自身的作用机制中得到解释。Kumpfer(2002)认为,心理弹性的积极作用不是单一的或直接的效用,而是一个综合性过程。在这个过程中,已有的环境特征、个体的心理弹性特征以及人格、认知、情感、精神、身体和行为等内部因素共同发挥作用。在面对教育教学的压力性情境时,高心理弹性教师首先激活的是胜任、公正、条理、尽职、自律,以及热情、社交、果断、乐观等积极人格特征,同时有效控制和降低不稳定性情绪,尽可能减少焦虑、敌对、压抑等消极情绪反应,积极应对各种工作困难和挫折,保持对教育教学工作的胜任力,并从逆境和困难中获得自我成长,提升自我效能感,从而更加积极地投入工作,有效降低和缓解职业倦怠水平。

总之,心理弹性是预防和降低幼儿教师职业倦怠的保护性因素,它不仅直接作用于职业倦怠,还通过神经质、宜人性和严谨性的中介作用影响职业倦怠。本研究具有一定的理论价值和现实意义。一方面,本研究部分检验和发展了JD-R模型。幼儿教师高心理弹性可直接作用于职业倦怠,更可通过神经质、宜人性和严谨性等人格因素的中介作用预防和缓解职业倦怠水平,这一结果支持了在压力情境下,个体有效的积极心理资源(包括心理弹性与人格)的联合作用。另一方面,本研究指出了预防和降低职业倦怠的具体路径,具有一定的现实意义。本研究提示我们,从根源上提高幼儿教师的心理弹性,并注重其人格适应性的培养,是预防和缓解职业倦怠的有效途径。本研究也存在一些问题:一是研究对象仅抽取了某个地市的幼儿教师,无法代表全国情况;二是由于研究条件的限制,自编的幼儿教师心理弹性量表暂时还未获得重测信度和效标效度;三是由于横断研究自身的局限,本研究结果也存在一定的理论推断性,未来研究应采用追踪研究设计进一步验证本研究结论。

5 结论本研究得出如下结论:(1)幼儿教师心理弹性与职业倦怠显著负相关;(2)心理弹性不仅直接影响幼儿教师职业倦怠水平,还通过神经质、宜人性和严谨性的中介作用影响幼儿教师的职业倦怠水平。

李琼, 裴丽, 吴丹丹. (2014). 教师心理韧性的结构与影响因素研究. 教育学报, 10(2): 70-76. |

李永占. (2016). 工作家庭冲突视角下幼儿教师情感耗竭的心理机制: 情绪智力的作用. 心理与行为研究, 14(4): 492-500. |

连榕. (2004). 新手—熟手—专家型教师心理特征的比较. 心理学报, 36(1): 44-52. |

周浩, 龙立荣. (2004). 共同方法偏差的统计检验与控制方法. 心理科学进展, 12(6): 942-950. |

史靖宇, 赵旭东, 苏娜, 王艳波. (2017). 医生职业倦怠与心理弹性的关系. 中国心理卫生杂志, 31(2): 168-169. |

王钢, 张大均, 刘先强. (2014). 幼儿教师职业压力、心理资本和职业认同对职业幸福感的影响机制. 心理发展与教育, 30(4): 442-448. |

席居哲, 左志宏, Wu, W. (2012). 心理韧性研究诸进路. 心理科学进展, 20(9): 1426-1447. |

叶艳, 范方, 陈世键, 张烨, 龙可, 唐凯晴, 王鹤. (2014). 心理弹性、负性生活事件和抑郁症状的关系: 钢化效应和敏化效应. 心理科学, 37(6): 1502-1508. |

张佳佳, 李敏, 彭李, 韩爱华, 廖文君. (2011). 大学生心理弹性与人格特征、情绪调节方式及中性情绪面孔知觉的关系. 中国临床心理学杂志, 19(3): 347-349. |

钟妮, 凌辉. (2014). 中小学教师人格特征、应对方式与职业倦怠的关系. 中国临床心理学杂志, 22(3): 525-529. |

左志宏, 席居哲. (2008). 幼儿教师职业倦怠与职业承诺特点: 新手与熟手的比较. 学前教育研究, (11): 21-24. |

Alarcon, G., Eschleman, K. J., & Bowling, N. A. (2009). Relationships between personality variables and burnout: A meta-analysis. Work & Stress, 23(3): 244-263. |

Campbell-Sills, L., Cohan, S. L., & Stein, M. B. (2006). Relationship of resilience to personality, coping, and psychiatric symptoms in young adults. Behaviour Research and Therapy, 44(4): 585-599. DOI:10.1016/j.brat.2005.05.001 |

Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112(1): 155-159. DOI:10.1037/0033-2909.112.1.155 |

Davey, M., Eaker, D. G., & Walters, L. H. (2003). Resilience processes in adolescents: Personality profiles, self-worth, and coping. Journal of Adolescent Research, 18(4): 347-362. DOI:10.1177/0743558403018004002 |

Ghorpade, J., Lackritz, J., & Singh, G. (2007). Burnout and personality: Evidence from academia. Journal of Career Assessment, 15(2): 240-256. DOI:10.1177/1069072706298156 |

Guo, Y. F., Luo, Y. H., Lam, L., Cross, W., Plummer, V., & Zhang, J. P. (2018). Burnout and its association with resilience in nurses: A cross-sectional study. Journal of Clinical Nursing, 27(1-2): 441-449. DOI:10.1111/jocn.2018.27.issue-1pt2 |

Kumpfer, K. L. (2002). Factors and processes contributing to resilience. In M. D. Glantz & J. L. Johnson (Eds.), Resilience and development: Positive life adaptations (pp. 179–224). Boston, MA: Springer.

|

Lindell, M. K., & Whitney, D. J. (2001). Accounting for common method variance in cross-sectional research designs. Journal of Applied Psychology, 86(1): 114-121. DOI:10.1037/0021-9010.86.1.114 |

Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2003). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52(1): 397-422. |

Masten, A. S., Best, K. M., & Garmezy, N. (2008). Resilience and development: Contributions from the study of children who overcome adversity. Developmental Psychopathology, 2(4): 425-444. |

Melamed, S., Shirom, A., Toker, S., Berliner, S., & Shapira, I. (2006). Burnout and risk of cardiovascular disease: Evidence, possible causal paths, and promising research directions. Psychological Bulletin, 132(3): 327-353. DOI:10.1037/0033-2909.132.3.327 |

Motoyuki, N., Atsushi, O., & Hitoshi, K. (2006). Correlations for adolescent resilience scale with big five personality traits. Psychological Reports, 98(3): 927-930. DOI:10.2466/pr0.98.3.927-930 |

Salmela-Aro, K., & Upadyaya, K. (2014a). Developmental trajectories of school burnout: Evidence from two longitudinal studies. Learning and Individual Differences, 36: 60-68. DOI:10.1016/j.lindif.2014.10.016 |

Salmela-Aro, K., & Upadyaya, K. (2014b). School burnout and engagement in the context of demands-resources model. British Journal of Educational Psychology, 84(1): 137-151. DOI:10.1111/bjep.12018 |

Swider, B. W., & Zimmerman, R. D. (2010). Born to burnout: A meta-analytic path model of personality, job burnout, and work outcomes. Journal of Vocational Behavior, 76(3): 487-506. DOI:10.1016/j.jvb.2010.01.003 |

2. Minjiang Teachers College, Fuzhou 350117;

3. Fujian Preschool Education College, Fuzhou 350025;

4. School of Psychology, Fujian Normal University, Fuzhou 350117

2018, Vol. 16

2018, Vol. 16