| 阅读过程中的词跳读及其产生的认知机制 |

在自然阅读过程中,人们通过不断地移动眼睛来获取新的信息。有人或许认为,读者的眼跳是一个词接着一个词进行的,即从一行文字的第一个词开始,然后第二个词,第三个词……直到一行结束,眼睛回扫到下一行的第一个词,这样循环往复进行阅读。事实上,很多词在阅读中没有被注视而是被略过,这种现象称为跳读(skipping)。研究表明,在英文阅读过程中熟练的读者至少跳读了30%的词(Angele & Rayner, 2013; Clifton et al., 2016; Reichle & Drieghe, 2013)。在中文阅读过程中被跳读的词达到50%,即使这些词在句子语境中是不可预测的(Liversedge et al., 2014; Zang et al., 2018)。

词跳读在阅读过程中如此普遍,那么词跳读是如何产生的,被跳读的词是否得到了加工,何时得到的加工,不同水平的信息如何相互作用并促使读者做出跳读一个词的决定。本文将通过深入分析已有的文献,对阅读过程中跳读产生的机制进行系统评论。

1 跳读与注视时间的关系单词跳读是如何产生的,存在什么样的机制?很多研究者(Engbert & Kliegl, 2011; Reichle, 2011)认为,一个词被跳读或被注视是由相同的机制决定的,即影响注视时间的因素以同样的方式影响单词的跳读。的确,在眼动研究中,单词的跳读率是反映词汇加工的一个有效指标,如果单词加工出现困难,会导致读者的注视时间增长、跳读率下降(Clifton et al., 2016; Rayner, 1998, 2009)。因而在注视时间和跳读率上往往得到一致的结果趋势。换句话说,跳读率和注视时间通常被认为是反映同一现象的两个相关指标。然而,研究者通过不同的实验操纵,发现很多因素对跳读率和注视时间有不同的影响(Choi & Gordon, 2014; Liversedge et al., 2014; Carpenter, 2000)。

Liversedge等人(2014)验证了中文单字词的视觉复杂性和词频如何影响句子阅读过程中的词跳读和注视时间。实验通过眼动技术记录了读者在阅读包含单字目标词的句子中的眼动行为,操纵了目标词的视觉复杂性和词频,并考察了起跳位置(launch site, 眼跳从哪个位置开始启动, 随后落在目标词上)对跳读率和注视时间的影响。研究发现,在跳读率上,复杂性和词频的主效应都显著,二者的交互效应不显著;在注视时间上,二者的主效应不显著,但交互效应显著。结果清晰地表明,视觉复杂性和词频的相互作用以不同的方式影响着单词跳读和注视时间。本质上,注视时间反映了读者何时(when)移动眼睛,而单词跳读反映了读者把眼睛移动到何处(where),即哪一个词被跳读,哪一个词又被选择为下一次眼跳的目标。这是阅读过程中读者需要实时做出的两种决定。影响“when”和“where”这两种决定的因素可能存在质的差异,因而对单词跳读产生机制进行研究具有特殊的意义。

2 跳读产生的理论争论在当前拼音文字阅读研究中,存在两种有影响力的计算模型:以序列加工为基础的E-Z读者模型(Reichle, 2011; Reichle & Drieghe, 2013)和以平行加工为基础的SWIFT模型(Engbert & Kliegl, 2011)。不同模型在解释跳读时主要关注以下四个核心问题。

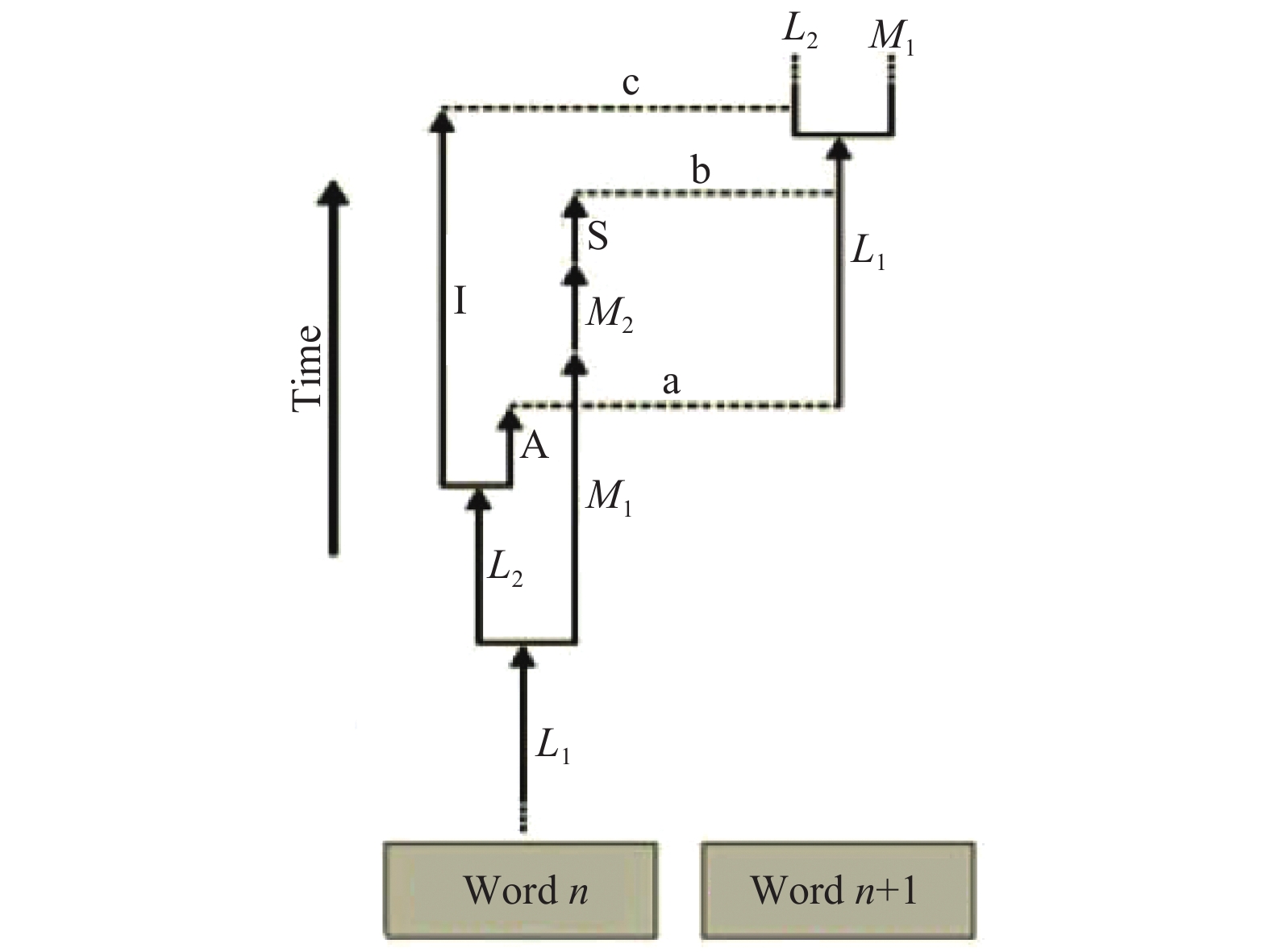

2.1 跳读是基于副中央凹词汇的完全识别还是部分识别?E-Z读者模型假设,词汇加工是以严格的序列方式进行的,又称序列注意转移模型(Sequential Attention Shift, SAS模型)(Reichle, 2011; Reichle & Drieghe, 2013, 见图1)。在该模型中,单词识别与眼动控制紧密相关,单词识别决定着眼动何时开始以及移到何处。

|

| 图 1 E-Z读者模型模拟的加工流程 |

单词识别分为两个阶段:第一,熟悉性检验(L1, familiarity check),是单词加工的早期阶段,包含对副中央凹单词的熟悉性进行评估。L1加工阶段的完成,眼球运动系统开始计划眼跳到下一个词n+1上(进入可变的眼跳计划阶段M1)。第二,词汇通达(L2, lexical access),是单词加工的后期阶段。L2的完成引起注意(A)从当前注视词n转移到副中央凹词n+1上。单词跳读基于以下一系列的事件:如果(1)眼睛注视在单词n上,(2)注意转移到单词n+1上,(3)单词n+1在副中央凹处进行识别的第一个阶段—熟悉性检验L1足够迅速,到单词n+1的眼跳计划仍然处于可变的阶段M1,那么该次眼跳计划就被取消,系统重新计划一次到单词n+2的眼跳,这时单词n+1被跳读。当单词n+1很容易加工时,导致在该词上的L1阶段很短,那么该词就很容易被跳读。因此,根据E-Z读者模型,一个单词被跳读,是因为这个词在副中央凹视觉区已经得到完全识别或者即将发生完全的词汇识别。

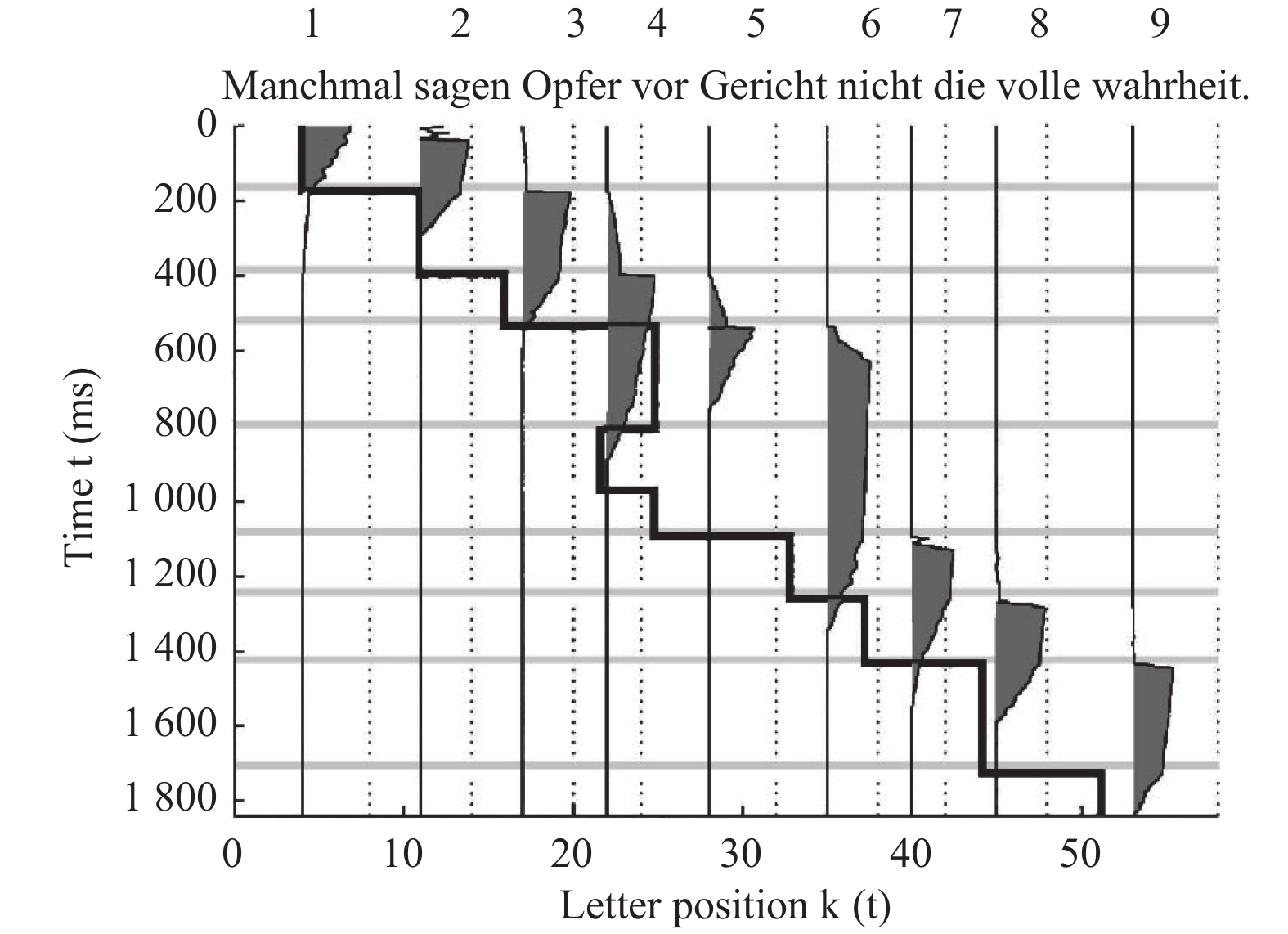

SWIFT(saccade-generation with inhibition by foveal targets)模型是一个受中央凹目标抑制的眼跳产生式模型。在注视点周围2度视角以内的信息得到中央凹加工,副中央凹(5度视角以内)提供当前注视词右侧(或左侧)单词的信息。从中央凹到副中央凹视觉区视敏度逐渐下降,加工速度逐渐变慢。模型假设,在注意窗口中词汇加工呈空间分布,也就是说在知觉广度内所有单词都可以被同时进行加工(Engbert & Kliegl, 2011, 如图2)。

|

| 图 2 SWIFT模型模拟的加工流程 |

词汇加工是一个动态激活系统,这种激活随着单词加工速率的变化而变化。一个单词受激活的水平是由该词的加工难度(如视敏度、词频和在语境中的预测性)决定的。在注意梯度范围内,激活水平最大的单词将成为下一次眼跳的目标。眼跳目标选择是所有得到激活的单词之间不断竞争的过程,选择一个词作为眼跳目标的概率由其词汇激活的相对大小来决定。当眼睛注视在词n上,如果词n+2的词汇激活水平超过了词n+1,那么下一次眼跳将会落在词n+2上,词n+1就会被跳读。该模型预测,在一个句子语境中具有很高预测性的词会被跳读,因为该词的识别可以在没有或者很少的视觉输入信息的情况下而被猜测出来。而且长词在不完全识别的基础上也可以被跳读。因此,根据SWIFT模型,副中央凹单词在部分被识别的时候,跳读也可以发生。

跳读到底取决于副中央凹单词的完全识别还是粗略的部分识别,不同研究者通过不同实验操纵获得了不同的结果。例如,Drieghe,Rayner和Pollatsek(2005)验证了可预测性词和不可预测性词的跳读率,并设置一种非词预视条件,该非词与可预测性目标词除了在尾部的一个字母存在差异外,其他方面都相同(如livor作为liver的预视词)。这一微小的操纵竟然使预测性效应完全消失,导致视觉相似非词条件下的跳读率与视觉不相似条件下的跳读率没有差异。Drieghe等人推测,在眼球运动系统执行一次跳读的决定之前,副中央凹单词需要加工到一个较高的水平。换句话说,他们的结果不支持部分识别或猜测机制来解释单词跳读(Fitzsimmons & Drieghe, 2013; Gordon, Plummer, & Choi, 2013)。然而Balota等人(Balota, Pollatsek, & Rayner, 1985)报告了一个非常类似的研究,发现在可预测的视觉相似的非词(cahc)和可预测的词(cake)预视条件下跳读率一样多,表明副中央凹单词在部分识别时就能产生跳读。造成这种不一致结果的原因可能在于,对于副中央凹词汇加工到什么程度,眼球运动系统将做出一次跳读的决定,仅仅依靠现有的眼动技术,仍然无法准确地回答这个问题。

2.2 中央凹加工负荷是否影响对下一个词的跳读?E-Z读者模型把注意转移和眼跳计划分离开来:到副中央凹词n+1上的眼跳计划已经开始,当前注视词n的语言加工仍在继续。词n的加工时间受中央凹加工负荷的影响。在词n被加工完之前,通常在眼跳计划完成前,注意已经转移到词n+1上并开始对其进行预加工。由于眼跳计划和注意转移的分离,预加工词n+1(眼睛还在注视词n)的时间受词n识别时间(第二阶段L2持续时间)的影响:L1结束后,眼跳计划开始,并一直持续一段固定的时间。当前注视词n上的L2时间越短,就有越多的时间来对副中央凹词n+1进行预视(见图1)。因此,根据E-Z读者模型,当前注视词加工越容易,副中央凹预视效应越大,识别和跳读副中央凹词的概率也越大。

SWIFT模型没有具体预测中央凹加工负荷会调节副中央凹的预加工,但根据其核心假设,它能够很好地解释中央凹单词加工越难,副中央凹单词的激活越容易被抑制,因而预视效益越少。与SWIFT模型相似的Glenmore模型明确指出,眼动控制系统中“when”和“where”决定受中央凹加工难度的影响。模型假设,多个单词可以被同时加工,单词之间语言加工的激活水平存在竞争。如果当前注视词n需要较长时间的激活,它将限制对词n+1的加工。因此,中央凹加工负荷会减少副中央凹单词的预视效益。模型还假设,每个词都有一个凸显值(salience value),该值会受影响注视时间的语言激活系统的限制,眼球运动系统会选择凸显值最大的词作为目标词(Reilly & Radach, 2006)。因此,根据SWIFT和Glenmore模型,可以推测单词跳读受中央凹加工负荷的调节。

基于序列加工和平行加工的理论都能解释中央凹加工负荷影响副中央凹的预加工,主要表现在阅读时间上的预视效益,这一点在很多实验中得到证实(如White, Rayner, & Liversedge, 2005; Yan, Kliegl, Richter, Nuthmann, & Shu, 2010)。并且,这些模型认为中央凹负荷以同样的方式调节着单词的跳读,然而很多研究并没有发现预视词的跳读受中央凹加工负荷的影响(如Drieghe et al., 2005; Yan, Kliegl, Shu, Pan, & Zhou, 2010)。根据我们前面提到的,同一因素对单词跳读和阅读时间可能产生不同的影响。因此,尽管中央凹负荷调节副中央凹的预加工(通过阅读时间来反映),但未必对眼睛移到哪里即“where”决定产生影响(由跳读率来反映)。

2.3 副中央凹和中央凹加工效率是否影响词的跳读?副中央凹和中央凹加工效率或信息利用的有效性可能影响对下一个词的跳读。在E-Z读者模型的理论框架下,Rayner,Slattery和Bélanger(2010)采用移动窗口范式,发现慢速阅读者的知觉广度比快速阅读者小。他们认为慢速阅读者需要更多的资源去编码和加工当前中央凹词,导致没有可利用的资源来加工注视点右侧的副中央凹信息。然而Risse(2014)进一步探讨了副中央凹加工和阅读速度的关系,结果发现副中央凹预视与总体句子阅读速度呈负相关,即阅读速度越慢,副中央凹预视效益越大。也就是说,与快速阅读者相比,慢速阅读者能有效地从副中央凹视觉区获得更大的预视效益。Risse认为慢速阅读者之所以能够更有效地使用副中央凹信息,是因为注视当前中央凹词的时间长,增加了处理副中央凹信息的时间,使副中央凹的预加工更为有效。这一解释与SWIFT模型的观点一致,即注意在多个词之间呈梯度分布,多个词可以同时进行加工。相反,快速阅读者是更熟练的读者,他们的单词识别过程可能是高度自动化的,因而能快速补偿较少的副中央凹预视。探讨两类读者在副中央凹信息使用的差异或加工效率与跳读的关系能够进一步验证理论的争论。

Rayner等人(Rayner, Reichle, Stroud, Williams, & Pollatsek, 2006; Rayner, Yang, Schuett, & Slattery, 2013)还发现,老年人在对副中央凹信息的利用和加工效率上与大学生存在差异。他们认为,相比大学生,老年人在阅读过程中需要更长的注视时间。但老年人采用更冒险的阅读策略来补偿他们较慢的阅读速度。也就是说,为了加快阅读速度,他们在阅读过程中总是提前往下看,总是不断地猜测下一个词,这一策略导致老年人更多地依赖于副中央凹的部分信息,使他们在加工副中央凹视觉信息时更有效,因而产生了更多的跳读。然而老年人往往频繁地回视到被跳读的单词上,这表明他们的猜测并不总是有效的。老年人和大学生在注视时间和跳读率上的差异,并没有导致两组群体在阅读理解上存在差异。老年人在回答阅读理解问题的时候与大学生一样有效。E-Z读者模型和SWIFT模型对老年人阅读的数据进行了模拟。二者通过调整参数来降低词汇加工速率,从而成功模拟出老年人阅读需要更多的注视和更长的时间。E-Z读者模型通过修改与预测性有关的参数从而使跳读率增加(Rayner et al., 2006)。然而,SWIFT模型并没有模拟出老年人在跳读中的表现(Laubrock, Kliegl, & Engbet, 2006)。这一现象是拼音文字特有的还是具有普遍意义,从不同群体进行验证对于进一步解决跳读产生的机制、扩展当前阅读过程中的眼动控制模型是非常重要的。

2.4 视觉和语言信息在词跳读中的作用哪一个更重要?在探讨跳读机制的过程中,不可避免涉及到一个重要问题,即什么因素决定着眼球运动系统在注视当前词n时产生一次到词n+2的眼跳,而不是到达词n+1上。以往研究表明,较低水平的视觉信息(如词长、起跳位置等)和较高水平的语言信息(如词频、预测性等)都可能影响一个词是否被跳读。然而这些因素对跳读的影响或许并不具有同等的重要性。词长和起跳位置效应在E-Z和SWIFT模型中具有同等的重要性。短词和起跳位置近的词容易被跳读,因为它们位于视敏度较高的视觉区域,它们的长度和距离使其在眼跳发生之前已经被完全识别,因而不可能成为下一次眼跳的目标词。Brysbaert等人(Brysbaert, Drieghe, & Vitu, 2005)采用元分析方法,比较了词频和可预测性对单词跳读的影响。结果发现,5%的效应来自于词频,8%的效应来自于预测性,表明预测性对单词跳读的影响比词频更大。然而很多研究发现预测性效应大小超过10%(Drieghe et al., 2005; Drieghe, Desmet, & Brysbaert, 2007)。为了系统比较这些因素对词跳读的相对重要性以及这一规律是否具有跨语言的普遍性,还需要更多的实验证据。

3 中文书写系统的特性及其对词跳读研究的启示中文书写系统具有与英文书写系统显著不同的特点(Li, Zang, Liversedge, Pollatsek, 2015),这些特点可能影响中文阅读过程中词的跳读。

第一,单位空间内信息密度大。中文书面文本是由一系列的方块汉字构成的。每个汉字在形状和复杂性上(如“乙”和“齉”)存在很大差异,但每个字占用的空间大小是相同的。中文比英文书面排列更紧密,因而单位空间内的信息密度更大。这一特点可能使读者在有限的空间内获得更多的信息,在注视当前词的时候,能够同时对副中央凹处的单词进行更多的预加工(Zang, Liversedge, Bai, & Yan, 2011; 王穗苹, 佟秀红, 杨锦绵, 冷英, 2009; 臧传丽, 张慢慢, 岳音其, 白学军, 闫国利, 2013),因而可能会导致更多的跳读。

第二,词长分布相对集中。英文单词的词长分布很广,从一个字母词(如“a”)到二十个字母词(如“internationalization”)不等。中文词是由汉字构成,很多汉字本身可以作为一个独立的词出现,也可以与其他汉字构成一个多字词。根据《现代汉语常用词词典》(2009)统计的56008个词中,双字词占72%,单字词占6%。如果考虑到字词的使用频率,那么单字词占70%,双字词占27%,单字词具有比其他长度字词更高的使用频率。这些特点可能使中文读者采用不同于拼音文字阅读的跳读策略。

第三,中文词边界信息缺乏。在拼音文字书写系统中,词与词之间有明显的边界信息(空格)。读者能够利用副中央凹的预加工,迅速地判断哪一组字母构成一个词。而中文文本是由一系列连续的字组成,没有明显的词边界信息,读者不能从视觉特征上直接获得哪些汉字构成一个词,而且中文读者对于词的意识非常淡薄(Li et al., 2015; Zang et al., 2011)。这一特点可能使中文读者在利用副中央凹视觉区进行词汇切分时存在困难,进而影响词的跳读。

中文书写系统的这三个显著特性使我们研究中文阅读过程中的词跳读具有独特的意义。在阅读过程中,读者需要实时地做出两种决定,即何时(when)移动眼睛以及眼睛移到何处(where)。近年来,国内外研究者对影响“when”决定的因素进行了大量研究,也有研究者对“where”决定中当一个词得到注视时的注视位置分布进行了研究(Li et al., 2015; Zang et al., 2011; Wei, Li & Pollatsek, 2013; Yan, Kliegl, Richter, Nuthmann, & Shu, 2010; Zang, Liang, Bai, Yan, & Liversedge, 2013; Zang, Meng, Liang, Bai, & Yan, 2013; 臧传丽, 孟红霞, 白学军, 闫国利, 2013)。然而关于词跳读的研究非常有限(白学军, 刘丽萍, 闫国利, 2008; 季靖, 杨桂芳, 刘志方, 潘运, 2012; 王雨函, 隋雪, 刘西瑞, 2008)。例如,白学军等(2008)发现,词的预测性是影响跳读的重要因素。然而,预测性在多大程度上起作用,什么时候起作用,与其他变量的关系及作用机制等,都不清楚。

4 以往研究的不足及研究展望总结以往有关阅读过程中词跳读机制的研究,我们发现至少存在三个方面的不足,并在此基础上对未来研究进行展望。

第一,研究内容上,以往研究者对词跳读产生的机制进行了大量的理论探讨和基础性实验研究。目前,阅读中的眼动控制模型认为,词汇加工驱动着眼球运动,单词跳读与词汇加工密切相关。然而,这些模型在一些基本的问题上存在很大争论:(1)词汇加工是怎样起作用的;(2)从注视开始到结束的过程中词汇加工何时起作用;(3)词汇加工在多大程度上控制着眼球运动。这三个问题涉及到词汇加工和眼球运动控制发生的时间进程。需要指出的是,当前的眼动控制模型是基于拼音文字而提出的,大部分实验研究也是基于拼音文字而进行的。与拼音文字不同,中文书写系统具有自己独特的特点,当前对中文词跳读机制的研究也非常有限。对中文词跳读的机制进行系统地研究,可以为验证跳读产生的机制是具有跨语言的普遍适用性还是具有特异性提供重要启示。

第二,技术手段上,以往研究者主要采用眼动技术(特别是经典的研究范式如边界范式)探讨副中央凹区域中信息的加工和利用并对跳读产生的影响,并在大量实验证据的基础上,构建了阅读中的眼动控制模型。眼动技术是一种测量行为反应的技术,眼动技术所提供的指标往往反映了阅读过程中所有认知加工的综合(例如, 注视时间反映了词汇在大脑中的整体加工过程)。仅仅根据眼动技术指标,仍然无法准确地回答眼动控制过程中的重要问题。ERP技术时间分辨率高,且具有刺激锁时性,可以测查刺激呈现后的早期激活过程和不同认知加工水平的电生理反应。近年来,有研究者开始思考将眼动和ERP技术结合,实现眼动和ERP技术的同步记录。通过对注视相关电位(fixation-related potentials, FRPs)和眼跳相关电位(saccade-related potentials, SRPs)进行分析,可以对正常句子阅读过程中的眼球运动和脑电活动进行直接的比较,为探讨自然阅读过程中词跳读的产生机制提供了新的技术手段,使我们对词跳读产生机制的认识从行为层面推进到了神经生理层面(例如, Dimigen, Sommer, Hohlfeld, Jacobs, & Kliegl, 2011; Henderson, Luke, Schmidt, & Richards, 2013)。

第三,被试群体上,以往在拼音文字阅读过程中,研究者普遍采用大学生为被试,有些研究者开始关注老年人跳读的特点。中国老年人采取什么样的跳读策略,与拼音文字阅读中老年人是否存在差异?从被试群体的角度验证副中央凹和中央凹加工与词跳读的关系,可以进一步探讨并验证以往的研究结果是否能推广到不同群体中。因此,有必要从不同角度、不同群体来进一步验证并解决这些跳读产生的基本问题。这些问题的解决对于扩展当前阅读中的眼动控制模型,以及有效指导个体(特别是老年人群体)阅读与学习具有重要的现实意义。

白学军, 刘丽萍, 闫国利. (2008). 阅读句子过程中词跳读的眼动研究. 心理科学, 31(5): 1045-1048. |

季靖, 杨桂芳, 刘志方, 潘运. (2012). 中文阅读中基于字和词的跳读与返回抑制: 来自眼动方面的证据. 心理学探新, 32(3): 236-239, 251. |

王穗苹, 佟秀红, 杨锦绵, 冷英. (2009). 中文句子阅读中语义信息对眼动预视效应的影响. 心理学报, 41(3): 220-232. |

王雨函, 隋雪, 刘西瑞. (2008). 阅读中跳读现象的研究. 心理科学, 31(3): 667-670. |

臧传丽, 孟红霞, 白学军, 闫国利. (2013). 阅读过程中的注视位置效应. 心理科学, 36(4): 770-775. |

臧传丽, 张慢慢, 岳音其, 白学军, 闫国利. (2013). 副中央凹信息量对中文朗读和默读的调节作用. 心理与行为研究, 11(4): 444-450. |

Angele, B., & Rayner, K. (2013). Processing the in the parafovea: Are articles skipped automatically?

. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 39(2): 649-662. DOI:10.1037/a0029294 |

Balota, D. A., Pollatsek, A., & Rayner, K. (1985). The interaction of contextual constraints and parafoveal visual information in reading. Cognitive Psychology, 17(3): 364-390. DOI:10.1016/0010-0285(85)90013-1 |

Brysbaert, M., Drieghe, D., & Vitu, F. (2005). Word skipping: Implications for theories of eye movement control in reading. In G. Underwood (Ed.), Cognitive processes in eye guidance (pp. 53–77). Oxford: Oxford University Press.

|

Carpenter, R. H. S. (2000). The neural control of looking. Current Biology, 10(8): R291-R293. DOI:10.1016/S0960-9822(00)00430-9 |

Choi, W., & Gordon, P. C. (2014). Word skipping during sentence reading: Effects of lexicality on parafoveal processing. Attention, Perception, & Psychophysics, 76(1): 201-213. |

Clifton Jr., C., Ferreira, F., Henderson, J. M., Inhoff, A. W., Liversedge, S. P., Reichle, E. D., & Schotter, E. R. (2016). Eye movements in reading and information processing: Keith Rayner’s 40 year legacy. Journal of Memory and Language, 86: 1-19. DOI:10.1016/j.jml.2015.07.004 |

Dimigen, O., Sommer, W., Hohlfeld, A., Jacobs, A. M., & Kliegl, R. (2011). Coregistration of eye movements and EEG in natural reading: Analyses and review. Journal of Experimental Psychology: General, 140(4): 552-572. DOI:10.1037/a0023885 |

Drieghe, D., Desmet, T., & Brysbaert, M. (2007). How important are linguistic factors in word skipping during reading?. British Journal of Psychology, 98: 157-171. DOI:10.1348/000712606X111258 |

Drieghe, D., Rayner, K., & Pollatsek, A. (2005). Eye movements and word skipping during reading revisited. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 31(5): 954-969. DOI:10.1037/0096-1523.31.5.954 |

Engbert, R. & Kliegl, R. (2011). Parallel graded attention models of reading. In Liversedge, S. P., Gilchrist, I. D. & Everling, S. (Eds.), The Oxford Handbook of Eye Movements (pp. 787–800). Oxford: Oxford University Press.

|

Fitzsimmons, G., & Drieghe, D. (2013). How fast can predictability influence word skipping during reading?. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 39(4): 1054-1063. DOI:10.1037/a0030909 |

Gordon, P. C., Plummer, P., & Choi, W. (2013). See before you jump: Full recognition of parafoveal words precedes skips during reading. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 39(2): 633-641. DOI:10.1037/a0028881 |

Henderson, J. M., Luke, S. G., Schmidt, J., & Richards, J. E. (2013). Co-registration of eye movements and event-related potentials in connected-text paragraph reading. Frontiers in Systems Neuroscience, 7: 28. |

Laubrock, J., Kliegl, R., & Engbet, R. (2006). SWIFT explorations of age differences in eye movements during reading. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 30(6): 872-884. DOI:10.1016/j.neubiorev.2006.06.013 |

Li, X., Zang, C., Liversedge, S. P., & Pollatsek, A. (2015). The role of words in Chinese reading. In Pollatsek, A., & Treiman, R. (Eds). The Oxford Handbook of Reading (pp. 232–244). Oxford: Oxford University Press.

|

Liversedge, S. P., Zang, C., Zhang, M., Bai, X., Yan, G., & Drieghe, D. (2014). The effect of visual complexity and word frequency on eye movements during Chinese reading. Visual Cognition, 22(3-4): 441-457. DOI:10.1080/13506285.2014.889260 |

Rayner, K. (1998). Eye movements in reading and information processing: 20 years of research. Psychological Bulletin, 124(3): 372-422. DOI:10.1037/0033-2909.124.3.372 |

Rayner, K. (2009). The 35th Sir Frederick Bartlett Lecture: Eye movements and attention in reading, scene perception, and visual search. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 62(8): 1457-1506. DOI:10.1080/17470210902816461 |

Rayner, K., Reichle, E. D., Stroud, M. J., Williams, C. C., & Pollatsek, A. (2006). The effect of word frequency, word predictability, and font difficulty on the eye movements of young and older readers. Psychology and Aging, 21(3): 448-465. DOI:10.1037/0882-7974.21.3.448 |

Rayner, K., Slattery, T. J., & Bélanger, N. N. (2010). Eye movements, the perceptual span, and reading speed. Psychonomic Bulletin & Review, 17(6): 834-839. |

Rayner, K., Yang, J., Schuett, S., & Slattery, T. J. (2013). Eye movements of older and younger readers when reading unspaced text. Experimental Psychology, 60(5): 354-361. DOI:10.1027/1618-3169/a000207 |

Reichle, E. D., (2011). Serial-attention models of reading. In S. P. Liversedge, I. D. Gilchrist, & S. Everling (Eds.), The Oxford handbook of eye movements (pp. 767–786). Oxford: Oxford University Press.

|

Reichle, E. D., & Drieghe, D. (2013). Using E-Z reader to examine word skipping during reading. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 39(4): 1311-1320. DOI:10.1037/a0030910 |

Reilly, R., & Radach, R. (2006). Some empirical tests of an interactive activation model of eye movement control in reading. Cognitive Systems Research, 7(1): 34-55. DOI:10.1016/j.cogsys.2005.07.006 |

Risse, S. (2014). Effects of visual span on reading speed and parafoveal processing in eye movements during sentence reading. Journal of Vision, 14(8): 11. DOI:10.1167/14.8.11 |

Wei, W., Li, X., & Pollastsek, A. (2013). Word properties of a fixated region affect outgoing saccade length in Chinese reading. Vision Research, 80: 1-6. DOI:10.1016/j.visres.2012.11.015 |

White, S. J., Rayner, K., & Liversedge, S. P. (2005). Eye movements and the modulation of parafoveal processing by foveal processing difficulty: A reexamination. Psychonomic Bulletin & Review, 12(5): 891-896. |

Yan, M., Kliegl, R., Richter, E. M., Nuthmann, A., & Shu, H. (2010). Flexible saccade-target selection in Chinese reading. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 63(4): 705-725. DOI:10.1080/17470210903114858 |

Yan, M., Kliegl, R., Shu, H., Pan, J., & Zhou, X. (2010). Parafoveal load of word N+1 modulates preprocessing effectiveness of word N+2 in Chinese reading. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 36(6): 1669-1676. DOI:10.1037/a0019329 |

Zang, C., Liversedge, S. P., Bai, X., & Yan, G. (2011). Eye movements during Chinese reading. In S. P. Liversedge, I. D. Gilchrist, & S. Everling (Eds.), Oxford library of psychology. The Oxford handbook of eye movements (pp. 961–978). Oxford: Oxford University Press.

|

Zang, C., Liang, F., Bai, X., Yan, G., & Liversedge, S. P. (2013). Interword spacing and landing position effects during Chinese reading in children and adults. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 39(3): 720-734. DOI:10.1037/a0030097 |

Zang, C., Meng, H., Liang, F., Bai, X., & Yan, G. (2013). Is there a vertical component to saccade targeting in Chinese reading?. Journal of Research in Reading, 36(4): S78-S93. |

Zang, C., Zhang, M., Bai, X., Yan, G., Angele, B., & Liversedge, S. P. (2018). Skipping of the very high frequency structural particle de in Chinese reading. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 71(1): 152-160. DOI:10.1080/17470218.2016.1272617 |

2018, Vol. 16

2018, Vol. 16