| 残疾人领悟社会支持对其生活满意度的影响*——自尊的中介作用及沟通的调节作用 |

2. 中国科学院心理研究所,北京 100101

随着当代医学与积极心理学的不断发展,人们关注的重点已经从个体的行为逐渐转变成个体的心理。心理健康不仅指无心理疾病,还指拥有一个积极的心理健康状态,应把生活满意度作为积极心理健康的一个核心指标(王鑫强, 张大均, 2012)。生活满意度是指个体对自己生活质量的认知评估,属于主观幸福感的认知成分,是衡量主观幸福感的关键指标(Diner, 2000),生活满意度直接影响人们的主观幸福感。提高生活满意度能有效地促进个体健康(Zulling, Valois, Huebner, & Drane, 2005),因此,有必要探讨影响残疾人生活满意度的因素及其作用机制,进而为提高残疾人生活满意度提供依据。

领悟社会支持是指个体在社会中对受尊重、被支持、理解的情感体验和满意程度(Sarason et al., 1991),是影响残疾人生活满意度的重要因素。在众多有关生活满意度的研究中,研究者们一直很重视领悟社会支持对生活满意度的影响,领悟社会支持倾向强的个体生活满意度会更高(马静, 王有智, 2013)。

然而仅仅探讨变量之间的直接联系是远远不够的,有必要在以往研究的基础上进一步讨论领悟社会支持影响生活满意度的内部机制,对中介效应的探讨有利于阐明领悟社会支持如何对生活满意度产生影响,研究调节效应有利于阐明这种影响何时起作用,而研究有调节的中介则可以揭示中介的过程是否会受到调节变量的调节,可以解答自变量“怎样”影响因变量以及此影响“何时”更强或更弱(温忠麟, 刘红云, 侯杰泰, 2012)。

在文献回顾的基础上,本研究认为自尊可能是领悟社会支持对生活满意度产生影响的重要中介变量。自尊是个体对自我的情感性评价,是自我的核心成分和人格特征中关于自我价值感的核心概念,影响着个体应对周围环境的方式(Kernis, 2003)。对不同自尊水平的个体的认知行为研究表明,高自尊个体倾向于对信息进行积极加工;而低自尊个体更多的与消极情绪和行为相关。低自尊个体因为常处于消极的社会评价与反馈中,其表现为负性注意偏向;而高自尊个体因为常得到肯定或赞扬,其更倾向于注意社会环境中的正性信息(Dandeneau & Baldwin, 2009)。自尊反映了个体对于自我是否接纳和喜欢,个体的自尊水平越高,对自己越是接纳和喜欢,便会觉得自己是有价值的,相应地,也会开放自己,将自己的快乐和忧愁与别人分享,对于家人、朋友、老师、同学等的帮助和支持的感受性也会增强,因而领悟社会支持水平及领悟到的家内支持、家外支持也会较高(张静敏, 2012)。已有研究表明,不但外界环境、学习睡眠状况、生活事件、人际关系等客观因素与个体的生活满意度有关,人格、自尊、控制感等心理因素也是影响个人生活满意度的重要变量(Shin & Johnson, 1978)。由此可见,领悟社会支持水平高的个体,其自尊水平也相对较高,进而提高了个体的生活满意度。在此基础上,本研究提出假设1,自尊是领悟社会支持与生活满意度之间的中介变量。

虽然领悟社会支持可能会通过自尊对生活满意度产生重要影响,但这种影响可能存在一定差异,因此有必要考察这一中介效应是否会受到其它变量的影响。考虑到相同自尊水平残疾人的生活满意度并不完全相同,因此有必要考察是否有其它变量调节自尊与生活满意度之间关系。生态系统理论(ecological systems theory)认为,个体会与环境产生交互作用进而影响个体发展。具有相同或相似个体特征的残疾人会因环境的不同而有不同的行为表现(Lazuras, Eiser, & Rodafinos, 2009)。自尊这一个体特征对生活满意度的影响是否因环境的不同而有差异,本研究将要对其进行考察。

残疾人是社会当中的弱势群体,他们更加需要来自家庭的关爱,家庭在残疾人成长的过程中扮演着很重要的角色,并且可以提高生活满意度。因此我们可以思考,自尊对生活满意度的影响是否因个体与家庭成员的沟通而有所不同。一方面,在与家庭成员沟通水平较高时,自尊水平高的个体比自尊水平低的个体更易领悟到社会的支持,进而提高生活满意度(叶妍, 2014)。另一方面,从自尊(self-esteem)和沟通(communication)的定义来看,认为积极因素在缺乏沟通环境下往往失去影响。也就是说,在与家庭成员沟通良好时,具有积极品质的个体会适应良好,反之,在严重缺乏与家庭成员的沟通时,他们的适应力会迅速下降。不少实证研究为此说法提供依据,例如个体在严重缺乏与家庭成员的沟通时,其在相信自己是有能力的、有价值的、重要的和成功的等方面的程度较低(李晓苗, 张芳芳, 孙昕霙, 高文斌, 2010),此时无论残疾人自尊水平如何,其生活满意度都将不高。换句话说,沟通调节了自尊与生活满意度之间的关系。在此基础上,本研究提出假设2,沟通会调节自尊的中介作用。

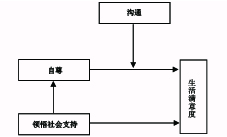

综上所述,本文在基于提高残疾人生活满意度的目的下,提出了一个有调节的中介模型。本研究主要有两方面内容:(1)探讨自尊对领悟社会支持与生活满意度的关系是否具有中介作用;(2)考察沟通对这一中介作用是否有调节作用,即领悟社会支持通过自尊对生活满意度的中介过程是否受到沟通这一变量的调节,本研究关注的是沟通是否调节这一过程的后半路径。图1是本文的一个假设模型,它描述了本文的研究变量和欲检验的假设。

|

| 图 1 有调节的中介假设模型 |

2 研究方法 2.1 调查对象

选取河南省下辖的所有市辖区、县、乡镇及农村的部分残疾人作为调查对象,共发放问卷600份,剔除无效问卷,共回收有效问卷406份,问卷有效回收率为67.7%。其中,男性251人,女性155人;居住地为省会城市的15人,市辖区、县182人,乡镇87人,农村122人。

2.2 调查工具 2.2.1 领悟社会支持量表采用Blumenthal等(1987)编制的领悟社会支持量表(perceived social support scale, PSSS)。量表含12个自评项目,分为家庭支持、朋友支持和其他支持,采用李克特7点评分法,从“极不同意”到“极同意”分别给予1~7分的评定,得分越高表示领悟社会支持水平越高。在本研究中,问卷的合成信度是0.86,其95%置信区间是[0.84,0.88]。对问卷进行验证性因子分析,结果表明:RMSEA=0.06,NNFI=0.93,CFI=0.95,SRMR=0.02,模型拟合良好。因此,该量表的信效度良好。

2.2.2 自尊量表采用Rosenberg(1965)编制的自尊量表(the self-esteem scale, SES)。该量表包括10个项目,分4点计分,对反向题反向计分后,分值越高表明自尊程度越高。在本研究中,该量表的合成信度是0.84,其95%置信区间是[0.82, 0.86]。

2.2.3 家庭功能评定量表采用Miller等(Miller, Ryan, Keitner, Bishop, & Epstein, 2000)编制的家庭功能评定量表(family assessment device, FAD)。该量表包含问题解决、沟通、角色等7个维度,本研究在操作过程当中采用量表中的“沟通”维度,指家庭成员的信息交流,重点在言语信息的内容是否清楚,信息传递是否直接,包含3,14,18,22,29,35,43,52和59九个条目,分4点计分。在本研究中,该量表的合成信度是0.83,其95%置信区间是[0.81, 0.85]。

2.2.4 生活满意度指数A量表采用Neugarten,Havighurst和Tobin(1961)编制的生活满意度指数A量表(life satisfaction index A, LSIA)。量表共20个条目,按照同意得1分,不同意得0分的标准给予评定,计算所有项目的总分,得分越高表示生活满意度越高。在本研究中,该量表的合成信度是0.85,其95%置信区间是[0.81, 0.89]。

2.3 统计学方法将被试基本信息和上述4个量表有序装订成册,形成调查问卷,采用SPSS19.0统计软件对调查数据进行方差分析、相关分析和回归分析,p<0.05为差异有统计学意义。

3 研究结果 3.1 各变量的描述统计及变量间的相关分析各研究变量描述统计和相关矩阵如表1所示,领悟社会支持、自尊、沟通与生活满意度存在显著正相关。

| 表 1 各变量的描述统计及变量间的相关分析 |

3.2 领悟社会支持对生活满意度的影响机制

先将各变量标准化,再将自尊与沟通的Z分数相乘,作为沟通与自尊的交互作用项分数。有调节的中介模型成立需要满足4个条件:(1)方程1中领悟社会支持对生活满意度的效应显著;(2)方程2中领悟社会支持对自尊的效应显著;(3)方程3中自尊对生活满意度的效应显著;(4)方程4中沟通与自尊的交互项对生活满意度的效应显著。

在方程1中,分别做领悟社会支持(自变量)和自尊(自变量)对生活满意度(因变量)的回归分析,结果显示领悟社会支持对生活满意度的效应显著(β=0.05, t=3.36, p<0.01),说明残疾人领悟社会支持水平越高,其生活满意度越高。在方程2中,做领悟社会支持(自变量)对自尊(因变量)的回归分析,结果显示领悟社会支持对自尊的效应显著(β=0.13,t=6.97, p<0.001),说明残疾人领悟社会支持水平越高,其自尊水平越高。在方程3中,加入中介变量,做领悟社会支持(自变量)与自尊(自变量)二者对生活满意度(因变量)的回归分析,结果显示自尊对生活满意度的效应显著(β=0.25,t=6.23, p<0.001),说明残疾人自尊水平越高,其生活满意度越高。在方程3中,领悟社会支持对生活满意度的效应不显著(β=0.02,t=1.23, p>0.05),说明自尊在领悟社会支持与生活满意度之间起完全中介作用。因此,假设1得到支持。在方程4中,做沟通与自尊的交互项(自变量)对生活满意度(因变量)的回归分析,结果显示沟通×自尊对生活满意度的效应显著(β=0.38,t=2.35, p<0.05),说明沟通对自尊与生活满意度之间的关系具有调节效应,支持了假设2。

| 表 2 残疾人生活满意度模型检验 |

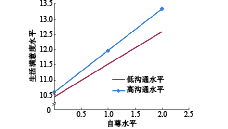

为了进一步分析沟通的调节作用趋势,并且更加形象地展示沟通的调节作用,本研究按照沟通的Z分数为1和–1把沟通水平分成高低两种情况,分别做残疾人自尊对其生活满意度的回归,来检验不同样本下自尊对生活满意度影响的差异并在此基础上绘制调节作用示意图(图2)。从图2可以看出残疾人自尊对生活满意度的影响是“怎样”受到沟通的调节的,直线的斜率衡量了自尊对生活满意度的影响(叶宝娟, 杨强, 胡竹菁, 2012)。斜率检验表明,在沟通水平较高时,自尊对生活满意度的效应显著(β=1.37, t=4.97, p<0.001),沟通每增加一个标准差,生活满意度增加1.37个标准差;在沟通水平较低时,自尊对生活满意度的效应显著(β=1.07,t=4.82, p<0.001),但沟通每增加一个标准差,生活满意度仅增加1.07个标准差。换一个角度也可以说,自尊对生活满意度的影响会随沟通水平的提高而提高。

|

| 图 2 沟通对自尊与生活满意度之间关系的调节作用 |

上述结果支持了本研究提出的有调节的中介模型:自尊在领悟社会支持与生活满意度之间起完全中介作用,沟通调节了自尊的中介作用。

4 讨论领悟社会支持是指主观体验到的社会支持,它指的是个体感到在社会中被尊重、被支持、被理解的情绪体验和满意程度。随着积极心理学的不断发展,关于领悟社会支持的研究日益增多,研究者们提出领悟社会支持与心理健康、主观幸福感等方面均有关联。本研究发现残疾人领悟社会支持对其生活满意度具有促进作用,即领悟社会支持越强的个体生活满意度越高,这与以往的结论相一致(Fife, Adegoke, McCoy, & Brewer, 2011; Sheets & Mohr, 2009)。基于已经证实的二者之间的联系,本研究构建并检验了一个有调节的中介模型,探讨了领悟社会支持对生活满意度的影响机制。上述结果对于认识残疾人领悟社会支持在其生活满意度中作用的复杂性及作用条件、以及提高生活满意度的干预针对性具有意义。

4.1 自尊的中介效应本研究引入自尊来探讨领悟社会支持影响生活满意度的具体机制。结果表明,自尊会对生活满意度产生显著的正向影响,与前人研究结果一致(冯媛媛, 池丽萍, 2013; Rey, Extremera, & Pena, 2011)。更重要的是,本研究发现自尊在领悟社会支持与生活满意度关系之中,起到了“黑箱”的作用,即在领悟社会支持促进生活满意度的过程中,起着完全中介作用。换句话说,领悟社会支持对残疾人生活满意度的影响,一方面是通过直接的途径来实现,另一方面通过影响自尊这一间接途径来实现,即自尊成为了二者之间的“桥梁”,它既反映了与领悟社会支持的关系,又反映了与生活满意度的关系,所以,自尊是领悟社会支持影响残疾人生活满意度的重要内因。本研究发现领悟社会支持对其自尊具有促进作用,这与以往研究结果相一致(姚晓琳, 刘洪, 郭成, 2010; Brissette, Scheier, & Carver, 2002)。领悟社会支持引起的心理与行为的发展帮助残疾人提高了对自身的情感性评价,使个体自尊水平得到提高。同时,高领悟社会支持水平的残疾人有更加强烈的受支持感受,更加容易肯定自身的价值,从而提高了自尊水平。另外,自尊促进了残疾人生活满意度,这也与以往研究结果相一致。也就是说,领悟社会支持一方面直接影响残疾人生活满意度,另一方面通过影响残疾人的自尊水平,间接影响了其生活满意度。

本研究提示我们,领悟社会支持对生活满意度的影响是复杂的,领悟社会支持不仅直接影响生活满意度,而且会通过其它途径间接影响生活满意度;同时,这种中介作用的发现为提升残疾人的生活满意度提供了依据。

4.2 沟通的调节效应本研究检验了自尊的中介效应是否因残疾人与家庭成员之间沟通水平的不同而改变。在领悟社会支持通过自尊对生活满意度产生影响这一中介模型的基础上,提出了该中介作用“何时”更强或更弱的限定条件,对这一中介模型进行了更加深入的探讨。研究结果表明,首先,沟通会对残疾人生活满意度产生显著的正向影响,这与以往研究结果相一致(叶妍, 2014);其次,沟通会调节自尊对生活满意度的影响。处于高沟通水平时,自尊对残疾人生活满意度有更加显著的促进效应,即残疾人与家庭成员之间的沟通水平越高,自尊对其生活满意度的促进也越大。本研究的数据也对此结果提供了支持,表2中沟通对自尊的效应显著(β=0.32, t=4.65, p<0.001),即残疾人与家庭成员直接沟通水平提高时,其自尊水平会随之升高。换句话说,沟通这一因素增强了自尊对生活满意度的促进作用。这一模型可以提示我们,当与家庭成员之间沟通水平提高时,自尊可以更加显著地提高残疾人生活满意度,因此,应该增进残疾人与家庭成员之间的沟通。综上所述,为了提高残疾人生活满意度,一方面应当提升残疾人的自尊水平,另一方面还需要家庭成员多与其沟通。

总之,本研究提出的有调节的中介模型,比较深入地揭示了残疾人领悟社会支持与其生活满意度之间的作用机制。领悟社会支持通过自尊影响残疾人生活满意度,这种影响随着与家庭成员沟通的增加而增强。

综上所述,一方面,残疾人领悟社会支持会直接影响其生活满意度,而且会通过提升残疾人自尊水平进而提升其生活满意度,因此我们必须重视领悟社会支持对残疾人生活满意度的影响;另一方面,残疾人是我国的弱势群体,我们应当充分体现“公平正义”的核心价值,用有效的干预措施来提高残疾人领悟社会支持水平。考虑到自尊在领悟社会支持与残疾人生活满意度之间起着中介作用,应注重提升残疾人的自尊水平。同时,沟通不仅提高残疾人的生活满意度,而且增强自尊对生活满意度的促进作用,因此,在提升残疾人生活满意度方面,应注重家庭的功能,增进家庭成员之间的沟通。

5 结论本研究结论如下:(1)自尊在残疾人领悟社会支持与其生活满意度之间起着完全中介作用;(2)自尊的中介作用受到沟通的调节,沟通调节了领悟社会支持—自尊—生活满意度这一中介过程的后半路径;(3)自尊对残疾人生活满意度的影响,随着沟通的增多而增强。

冯媛媛, 池丽萍. (2013). 大学生自尊、人际信任与生活满意度的关系. 心理研究, 6: 81-85. |

李晓苗, 张芳芳, 孙昕霙, 高文斌. (2010). 我国青少年生活方式、自尊与生活满意度的关系研究. 北京大学学报(医学版), 42: 330-334. |

马静, 王有智. (2013). 社会支持在大学生情绪智力与生活满意度的中介作用. 中国健康心理学杂志, 21: 137-138. |

王鑫强, 张大均. (2012). 初中生生活满意度的发展趋势及心理韧性的影响: 2年追踪研究. 心理发展与教育, 28: 91-98. |

温忠麟, 刘红云, 侯杰泰. (2003). 调节效应和中介效应分析. 北京: 教育科学出版社.

|

姚晓琳, 刘洪, 郭成. (2010). 大学生领悟社会支持与社交自尊的关系. 中国学校卫生, 31: 1332-1334. |

叶宝娟, 杨强, 胡竹菁. (2012). 父母控制、不良同伴和感觉寻求对工读生毒品使用的影响机制. 心理发展与教育, 28: 641-650. |

叶妍. (2014). 流动初中生生活满意度与家庭功能的关系研究(硕士学位论文). 云南师范大学.

|

张静敏. (2012). 大学生自尊、领悟社会支持与人际信任的关系研究(硕士学位论文). 河北师范大学.

|

Blumenthal, J. A., Burg, M. M., Barefoot, J., Williams, R. B., Haney, T., & Zimet, G. (1987). Social support, type A behavior, and coronary artery disease. Psychosomatic Medicine, 49: 331-340. DOI:10.1097/00006842-198707000-00002 |

Brissette, I., Scheier, M. F., & Carver, C. S. (2002). The role of optimism in social network development, coping, and psychological adjustment during a life transition. Journal of Personality and Social Psychology, 82: 102-111. DOI:10.1037/0022-3514.82.1.102 |

Dandeneau, S. D., & Baldwin, M. W. (2009). The buffering effects of rejection-inhibiting attentional training on social and performance threat among adult students. Contemporary Educational Psychology, 34: 42-50. DOI:10.1016/j.cedpsych.2008.05.004 |

Diner, E. (2000). Subjective Well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. American Psychologist, 55: 34-43. DOI:10.1037/0003-066X.55.1.34 |

Fife, J., Adegoke, A., Mccoy, J., & Brewer, T. (2011). Religious commitment, social support and life satisfaction among college students. College Student Journal, 45: 393-400. |

Kernis, M. H. (2003). Target article: Toward a conceptualization of optimal self-esteem. Psychological Inquiry, 14: 1-26. DOI:10.1207/S15327965PLI1401_01 |

Lazuras, L., Eiser, J. R., & Rodafinos, A. (2009). Predicting Greek adolescents′ intentions to smoke: A focus on normative processes. Health Psychology, 28: 770-778. DOI:10.1037/a0016126 |

Miller, I. W., Ryan, C. E., Keitner, G. I., Bishop, D. S., & Epstein N. B. (2000). The McMaster approach to families: Theory, assessment, treatment and research. Journal of Family Therapy, 22: 168-189. DOI:10.1111/1467-6427.00145 |

Neugarten, B. L., Havighurst, R. J., & Tobin, S. S. (1961). The measurement of life satisfaction. Journal of Gerontology, 16: 134-143. DOI:10.1093/geronj/16.2.134 |

Rey, L., Extremera N., & Pena M. (2011). Perceived emotional intelligence, self-esteem and life satisfaction in adolescents. Psychosocial Intervention, 20: 227-234. DOI:10.5093/in2011v20n2a10 |

Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.

|

Sarason, B. R., Pierce, G. R., Shearin, E. N., Sarason, I. G., Waltz, J. A., & Poppe, L. (1991). Perceived social support and working models of self and actual others. Journal of Personality and Social Psychology, 60: 273-287. DOI:10.1037/0022-3514.60.2.273 |

Sheets, R. L., & Mohr, J. J. (2009). Perceived social support from friends and family and psychosocial functioning in bisexual young adult college students. Journal of Counseling Psychology, 56: 152-163. DOI:10.1037/0022-0167.56.1.152 |

Shin, D. C., & Johnson, D. M. (1978). Avowed happiness as an overall assessment of the quality of life. Social Indicators Research, 5: 475-492. DOI:10.1007/BF00352944 |

Zulling, K. J., Valois, R. F., Huebner, E. S., & Drane, J. W. (2005). Associations among family structure, demographics, and adolescent perceived life satisfaction. Journal of Child and Family Studies, 14: 195-206. DOI:10.1007/s10826-005-5047-3 |

2. Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101

2018, Vol. 16

2018, Vol. 16