| 中国籍留学生跨文化适应与生涯适应的关系:职业探索的中介作用 |

2. 共青团华侨大学委员会,厦门 361021

教育全球化的背景下,出国留学受到大学生的青睐。根据教育部《2016年度我国出国留学人员情况》报告显示:2012–2016出国留学人数累计增长36.26%,2016年度我国出国留学人员总数达54.45万。一项关于出国留学的研究表明,大学生选择留学最根本的动机是提升就业竞争力,期望获得更好的就业机会、更高的报酬和更优越的社会地位(李秀珍, 2017),即希望未来职业生涯有更好的发展。

当留学国家和地区的文化与本国的传统文化存在较大的差异时,留学生将面临跨文化适应、新环境探索等问题。不同文化的切换下,留学生经历着一系列心理和行为上的调节过程与发展变化(Schonpflug, 1997)。研究发现,跨文化生存中,个体会产生两种不同的适应取向(Berry & Kim, 1988):一种是维护自身东道国传统和文化的族裔认同(Home orientation),一种是维护其他文化和社会群体关系的国民认同(Host orientation)。倾向于族裔认同(Home)的留学生,出国后更偏好和自己同一国籍和民族的人交往和活动;而倾向于国民认同(Host)的留学生,出国后更偏好和当地国家的人和社会团体交流,融入他国文化。不管是族裔认同(Home)还是国民认同(Host),或两种取向双重认同,其认同程度均反映了个体的心理调适状况,并显著影响个体在新文化中的适应状况(Phinney, Horenczyk, & Vedder, 2001)。

从生涯建构理论(career construction theory)的角度来看(Savickas, 1997),跨文化适应行为不仅能够影响个体对新文化环境的适应,也会对个体的职业生涯适应力产生重要的影响。“生涯适应力”(career adaptability)是个体应对不断变化的环境而做出生涯适应和准备的能力。Savickas(1997)认为它包含了四个维度:生涯关注(career concern)、生涯好奇(career curiosity)、生涯控制(career control)、生涯自信(career confidence)。生涯关注是个体对自己未来生涯发展的关心程度;生涯好奇是个体愿意探索自身生涯发展的主动性和可能性;生涯控制是个体对自身生涯发展的掌控能力;生涯自信是个体构建自己的生涯并克服困难的信心和自我效能感。研究发现,生涯适应力能够正向预测职业满意度和晋升机会,对工作压力的应对,以及大学生的就业质量等(Ye, 2015)。高生涯适应力的个体通过积极主动的生涯规划和职业探索有助于实现个体与环境的相互适应。

生涯建构理论认为(Savickas, 1997),生涯适应力作为衡量个体生涯成熟度的关键指标,受到各种环境因素(如家庭环境、跨文化环境、学习环境等)等前因变量的影响,也与个体职业探索水平密切相关。我们进而提出,个体在新的文化环境中的国民认同和族裔认同行为,将会对个体的职业探索行为(career exploration)产生积极的影响,进而提升个体的生涯适应力。职业探索贯穿于生涯发展的每个阶段,是动态循环的发展过程,在个体发展历程中具有非常重要的地位(曲可佳, 邹泓, 2009)。职业探索是指个体为实现生涯发展和自我整合目标而认识自我、以及探索职业生涯相关环境,获得信息认知、认定澄清和情感反馈的过程。为了进一步测量职业探索的规律,Stumpf等人(Stumpf, Colarelli, & Hartman, 1983)从行为、认知和情绪反应方面进行了操作化的结构分析,认为职业探索包含了探索信念、探索过程和探索反应三个部分,并将探索过程分为环境探索和自我探索。Werbel(2000)对探索过程进行进一步梳理,他认为自我探索包括对兴趣、价值观、性格和能力等自我特征方面的探索;环境探索包括外部环境中的教育选择、职业信息和社会关系情景的选择与限制的探索,以及自身所处不同生涯阶段发展任务的认知。

实证研究表明:跨文化环境中,强烈的国民认同(高Host)取向,即采取学习、谈判、开放的方式接纳和融入不同国家的文化和群体,例如整合和同化适应策略的人,遇到社会文化的适应困难较少;而强烈的族裔认同(高Home),即拥护和保持自身传统文化,和本国人交流较多的适应策略,则有助于提升个体的心理健康水平和满意度(Berry, Kim, Power, Young, & Bujak, 1989, Ward & Kennedy, 1992)。上述研究结果显示,无论是国民认同还是族裔认同,都能够促进个体的职业探索行为。职业探索对个体生涯发展有着重要的影响,有利于个体明确未来职业发展目标,从而作出更多积极主动的行为(如生涯好奇和生涯关注)(Kaminsky & Behrend, 2015);同时,有进行过职业探索的个体工作后,会体验到更高的工作满意度、自我效能感和职业成就(Werbel, 2000);职业探索是否充分,也直接决定职业成熟和职业适应(施国春, 2008),也就是说,职业探索的充分与否与职业生涯适应力具有显著的关系。

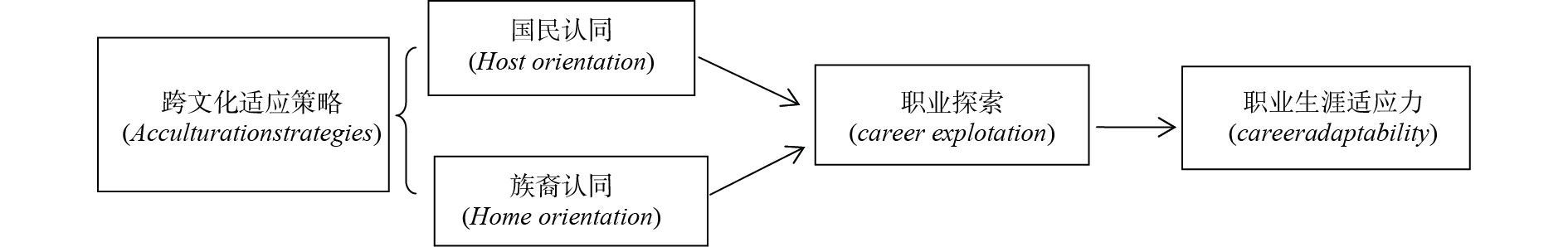

综上所述,个体跨文化适应行为与其生涯发展存在着一定的关联。本研究将从中国籍留学生的跨文化适应行为与生涯适应力的关系入手,为生涯适应力的前因变量提供实证检验。基于前面的文献分析,本研究提出如下假设(图1):海外留学过程中,中国籍留学生采取两种不同的跨文化适应行为策略,均会对生涯适应力产生影响。而职业探索则是解释这些关系的重要中介变量。鉴于当前国内外学者探讨跨文化适应与生涯适应力之间影响及作用机制的研究较少,实证研究也较少,因而本研究具有一定的理论和实践意义,有助于进一步探索跨文化适应理论、生涯建构理论和职业探索理论三者的关系。

|

| 图 1 概念框架图 |

2 方法 2.1 被试

本研究选取福建、江苏2所高校的中国籍国际交换生,以及通过网络问卷对海外学习的中国籍留学生进行调查。发放问卷150份,收回有效问卷141份,有效回收率为94%。其中短期出国交换生95人,长期攻读学位中国籍留学生46人。其中男生71人,女生70人,本科生119人,硕士22人。在欧美高校留学或交换的中国籍留学生有86人,在亚洲学校留学和交换的中国籍留学生55人。

2.2 工具 2.2.1 跨文化适应取向量表(Acculturation orientations)主要采用Demes和Geeraert(2014)修订的量表。主要分为国民取向和族裔取向两个维度,其中国民取向,即出国后偏好和当地国家的人、社会团体交往的倾向,用Cpro来度量,同样包含4个条目;族裔取向,指拥护自身传统文化的,偏好与本国人交往的倾向以Cpre来度量,包含4个条目。问卷采用Likert 5点计分,得分越高,表明被调查个体在该方面的文化适应策略倾向性越强。在本研究中采用Alpha信度系数法对该问卷信度进行可靠性统计分析,Cpre与Cpro两项结果的Alpha信度系数分别为0.810与0.861,说明该问卷具有良好的内部一致性。

2.2.2 职业探索行为量表(Career Exploration)采用Stumpf等(1983)编制的职业探索行为量表。主要用来评价个体是否愿意去尝试对自我和环境相关的职业探索与确认,并为将来的职业发展做准备。该量表总共11个条目,其中分为两个维度:一个是自我探索行为(CES)有 5 项,采用Likert 5点计分。Alpha.系数值为0.949;另一个是环境探索(CEE)有 7项,Alpha.系数值为0.932。表明该量表可信度较高,稳定性较好。本量表使用总体维度。

2.2.3 职业生涯适应力量表(Career Adaptability)采用Hou, Leung, Li, Li和Xu,(2012)等人修订的职业生涯适应力量表(Career Adapt-Abilities Scale–China Form, CAAS–China 2.0)。主要衡量个体对自身将来职业生涯的适应能力。该量表一共有24个条目,包括4个子量表,通过职业生涯关注、控制、好奇和自信等四个方面衡量职业生涯适应力。这四个方面指标一般被认为是管理解决职业转换、发展任务和工作困难的社会心理资源。采用Likert 5点计分。根据信度分析结果,Alpha系数值为0.968,表明该量表信度很好,可靠性强。

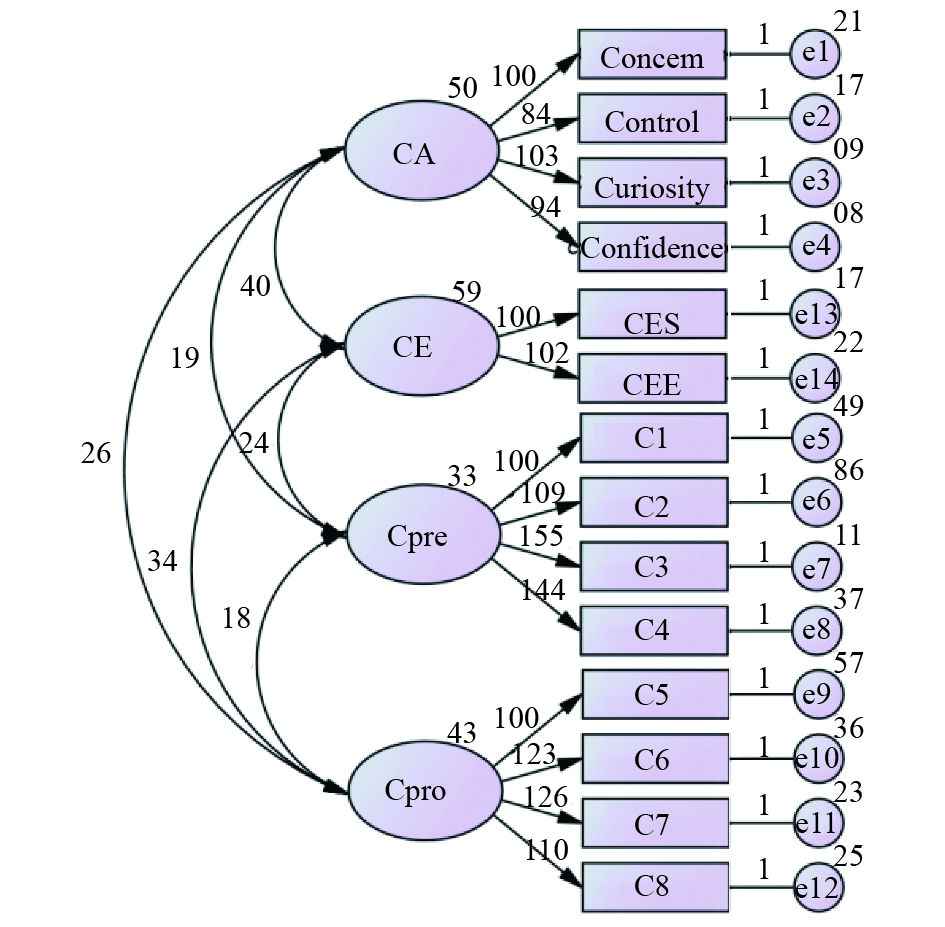

2.3 量表的验证性因子分析和共同方法偏差检验本文运用AMOS软件采用验证性因子分析(CFA)方法对本研究3个量表总体的结构效度进行检验。将收集到的141名中国籍留学生问卷按照4个维度建立四因素结构方程模型,如图2所示,每个变量在它对应的维度上的载荷值较为理想,各项指标均达到要求(见表1)。说明模型与量表匹配情况整体较好,结构效度较好。此外,本文引入单因素CMB维度,采用单因素模型进行验证性因子分析,以对共同方法偏差的影响进行检验(周浩, 龙立荣, 2004; 龙立荣, 方俐洛, 凌文辁, 2002)。由表1可以明显看出,四因素模型拟合指标明显优于单因素模型拟合指标。对比两种模型的χ2(卡方)和自由度比较发现,Δχ2=359.33,Δdf=6,两者变化的显著性为p<0.01。故可以排除共同方法偏差(CMB)对研究结果的解释的影响。

|

| 图 2 四因素结构方程模型图 |

| 表 1 四因素与单因素验证性因子分析模型整体配适度检验表 |

3 结果 3.1 各变量的描述性分析与相关性分析

为了检验本文研究的模型,文章对模型中相关变量进行了描述性统计分析,并使用pearson(皮尔逊)简单相关系数法对CA、Cpre、Cpro、CE等四个变量之间的相关关系进行分析,结果如表2。

| 表 2 描述性统计分析与相关性分析 |

3.1.1 跨文化适应与职业探索行为(CE)显著正相关

由表2可以看出,本研究涉及变量的均值呈现偏中度水平的取值。跨文化适应行为中,无论是国民取向(r=0.606, p<0.01)还是和族裔取向(r=0.556, p<0.01)与职业探索行为之间均显著正相关,说明海外留学和交换的学习经历中,中国籍留学生跨文化适应的两种取向:偏好和当地人和社会团队交往融入多一些,对不同文化保持开放、学习的态度;还是喜欢和本族裔的人交往多一些,坚持本国的文化和传统的态度和行为,都对其职业探索行为(CE)产生显著的影响。

3.1.2 跨文化适应与职业生涯适应力(CA)显著正相关从跨文化适应对职业生涯适应力(CA)的影响看出,国民取向(r=0.526, p<0.01)和族裔取向(r=0.491, p<0.01)与职业生涯适应力之间也均显著正相关。所以,不论中国留学生持有哪种跨文化策略倾向,都会对其职业生涯适应力产生积极、正向的显著作用。

3.1.3 职业探索行为(CE)与职业生涯适应力(CA)显著相关职业探索行为(CE)与职业生涯适应力(CA)两者的相关系数为0.638,显著水平为p<0.01, 说明两者之间是显著相关的。表明中国籍留学生的职业探索行为(CE)可以对其职业生涯适应力(CA)起到很强的预测作用。

以上描述性分析与相关分析的结论与本研究所提出的假设相符合,也就是说,中国留学生不论采取国民取向还是族裔取向的跨文化适应策略和行为,均会对其职业生涯适应力产生显著的正向影响。同时也表明了进一步验证可能存在的职业探索行为作为中介效应的必要性。

3.2 职业探索行为(CE)作为中介变量的中介效应分析本研究采用回归分析法检验假设提出的中介效应,建立3组回归方程Preacher & Hayes(2007):方程Ⅰ为 CE=a·Cp+e1;方程Ⅱ为CA=c·Cp+e2;方程Ⅲ为CA=c'·Cp+b·CE+e3, 其中Cp、CE、CA分别代表跨文化适应行为、职业探索行为、职业生涯适应力,其中跨文化适应行为包含国民倾向和族裔倾向两个方面,下文会针对跨文化适应行为的两个方面分别讨论。文章利用SPSS 23.0软件做中介效应数据分析。

| 表 3 职业探索行为中介效应 |

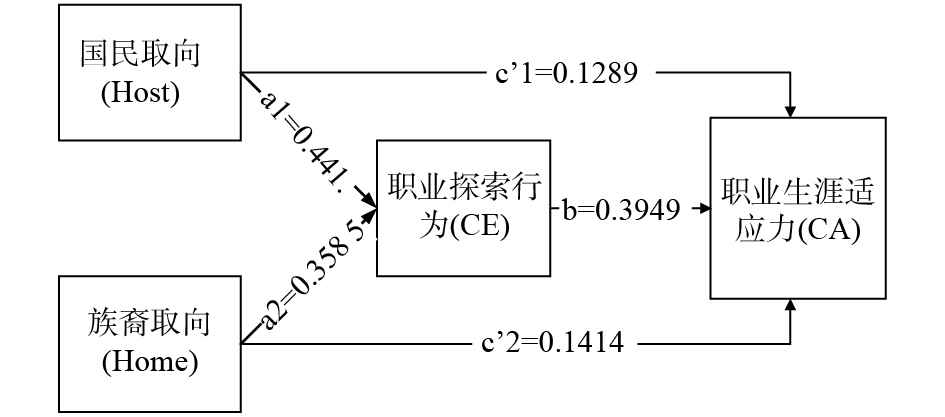

3.3 国民倾向和族裔倾向的中介效应分析

国民倾向(cpro)和族裔倾向(cpre)中介效应模型及各个系数见表3,按照中介效应分析程序,参照Preacher和Hayes(2004)提出的Bootstrap方法进行中介效应检验,样本量选择131,对于国民倾向而言,在95%置信区间下,以性别、教育水平、年龄、专业等为控制变量,结果如表3所示。中介检验的结果的确没有包含0(LLCI=0.0828, ULCI=0.3160),表明职业探索行为的中介效应显著,且中介效应大小为0.1742。此外,控制了中介变量职业探索行为之后,自变量跨文化国民倾向适应行为对因变量职业生涯适应力的影响不显著,区间(LLCI=–0.0140, ULCI=0.2718)包含0。因此职业探索行为在具有跨文化国民倾向适应行为的中国籍留学生对其将来职业生涯适应力中发挥了中介作用,且是唯一的中介变量。

对于族裔倾向而言,以性别、教育水平、年龄、专业等控制变量进行结果运算,中介检验的结果没有包含 0(LLCI=0.0576, ULCI=0.2686),表明职业探索行为的中介效应显著,且中介效应大小为0.1416。而自变量跨文化族裔倾向适应行为对因变量职业生涯适应力的直接影响也同样表现为显著,区间(LLCI=0.0029, ULCI=0.2798)不包含0,说明前者的行为对后者也可以直接起到一定的作用。另外,职业探索行为与跨文化族裔倾向适应性行为之间的方程模型系数为0.3585>0,因此,职业探索行为在具有族裔倾向跨文化适应行为的中国籍留学生对其将来职业生涯适应力中发挥了部分中介作用。

|

| 图 3 国民倾向和族裔倾向的中介效应模型图 |

4 讨论

本研究发现,留学生的跨文化适应行为会促进职业生涯适应力的发展,这与前人的研究一致(Baláž & Williams, 2005)。并进一步探讨了中国籍留学生的跨文化适应取向“如何(怎样)”影响职业生涯适应力和生涯发展的路径问题,分析了职业探索行为的“中介作用”。结果发现,中国籍留学生两种跨文化适应策略行为:国民取向和族裔取向,都会对其职业生涯力的发展产生积极、正向的显著影响,并通过职业探索行为的中介作用来实现。在跨文化环境中,那些乐于主动调整策略积极适应新环境,参加当地社会和团体的社交活动,善于接纳和包容不同国家的文化,持国民取向的中国籍留学生,其适应行为有助于增强其对环境的和自我的探索,并在此过程中增进了自信、自我效能感和文化包容感,提高了他们的跨文化适应能力、学习能力和人际交往能力,促进其生涯关注、生涯自信和生涯控制,从而有效地增进其生涯适应力的发展。其中,职业探索行为是唯一中介变量,也就是说,对于国民认同取向适应策略的中国籍留学生来说,跨文化适应行为中仅对外界的好奇积极探索、广泛的社交参与,而没有集中到职业探索的有效性信息上来,就不能对其生涯适应力有所帮助。

而那些在跨文化适应中采取族裔取向的中国籍留学生,虽然持有较保守的、传统的文化观念,社交倾向上和来自本祖籍国的留学生交流较多,例如整合和分离策略的留学生,通过职业探索行为也能有效地提升其生涯适应力。这个结果和常识判断有所不同。一般观念认为,出国后如不能积极主动去深入了解探索异国文化,封闭在自身文化体系里,便失去了留学的意义,不利于留学生的生涯发展。但对于中国籍留学生,现实结果却并非如此。跨文化研究发现,族裔语言与族裔认同有着很强的关系,家庭关系及价值观是族裔文化的一个重要方面(Phinney, Ong, & Madden, 2000)。因而,很可能持有族裔取向的中国籍留学生是因为语言的障碍,例如外语不够好,或者家庭教育的影响而采取相对谨慎、传统的适应策略,但并不意味着他们不关注自身生涯发展。某些情况下,持有传统家庭价值观的中国籍留学生,因为具有较强的种族和家庭意识,反而能促进其自我认同和责任感的建立,进而增进生涯关注和生涯好奇,为提升生涯适应力打下基础。此外,强烈的族裔认同有利于在跨文化环境中经历压力较小的心理调适(Ward & Kennedy, 1992)。所以中国留学生多和同国籍的人交往,能够促进心理健康,克服水土不服、心理压力、孤单寂寞、社交障碍等精神压力,能够有效避免“生涯未决”(career indecision, Rottinghaus, Jenkins, & Jantzer, 2009)带来的沮丧感、焦虑和恐惧感。同时在同伴中交换、获取职业和学业的相关信息,能够帮助中国籍留学生以更好的心态去发展职业探索,转化为生涯适应力。在这个过程中,职业探索不是唯一的中介变量,说明族裔认同取向的中国籍留学生还存在着通过其他途径,例如通过较为正面的情绪体验和社会关系和谐度,来发展自身生涯适应力的可能性。

整体而言,本研究基于理论基础上提出了中介模型,阐述了海外留学经历如何影响中国籍留学生未来的生涯发展:中国籍留学生的跨文化适应两种行为倾向(国民取向和族裔取向)均通过职业探索行为正向显著影响其生涯适应力。该理论模型填补了跨文化适应力与生涯适应力、职业探索三者关系的研究空白,丰富了跨文化适应理论和生涯发展理论,对教育全球化背景下的生涯教育也具有一定的实践意义。

5 结论在本研究条件下发现:(1)无论采取跨文化的国民取向还是和族裔取向的适应策略,留学经历均显著正向影响大学生的职业探索行为和生涯适应力。(2)职业探索行为对其生涯适应力有很强的预测作用,并中介了跨文化适应行为对生涯适应力的影响,对国民倾向适应行为的中国籍留学生是唯一的中介变量;对族裔倾向适应行为的中国籍留学生是互补的中介变量。

李秀珍. (2017). 国际学生流动研究文献述评. 吉林省教育学院学报, 33(2): 152-156. |

曲可佳, 邹泓. (2009). 职业生涯探索的结构、方法及影响因素. 心理科学进展, 17(2): 442-450. |

施国春. (2008). 职业探索理论及其结构的研究综述. 中国校外教育, (9): 132. |

周浩, 龙立荣. (2004). 共同方法偏差的统计检验与控制方法. 心理科学进展, 12(6): 942-950. |

龙立荣, 方俐洛, 凌文辁. (2002). 企业员工自我职业生涯管理的结构及关系. 心理学报, 34(2): 183-191. |

Baláž, V., & Williams, A. M. (2005). ‘Been there, done that’: International student migration and human capital transfers from the UK to Slovakia. Population, Space and Place, 10(3): 217-237. |

Berry, J. W., & Kim, U. (1988). Acculturation and Mental Health. In P. Dasen, J. W. Berry, & N. Sartorius (Eds.), Health and cross-cultural psychology (pp. 207–236). London: SAGE Publications.

|

Berry, J. W., Kim, U., Power, S., Young, M., & Bujaki, M. (1989). Acculturation attitudes in plural societies. Applied Psychology, 38(2): 185-206. DOI:10.1111/apps.1989.38.issue-2 |

Demes, K. A., & Geeraert, N. (2014). Measures matter: Scales for adaptation, cultural distance, and acculturation orientation revisited. Journal of Cross-Cultural Psychology, 45(1): 91-109. DOI:10.1177/0022022113487590 |

Hou, Z. J., Leung, S. A., Li, X. X., Li, X., & Xu, H. (2012). Career adapt-abilities scale-China form: Construction and initial validation. Journal of Vocational Behavior, 80(3): 686-691. DOI:10.1016/j.jvb.2012.01.006 |

Kaminsky, S. E., & Behrend, T. S. (2015). Career choice and calling: Integrating calling and social cognitive career theory. Journal of Career Assessment, 23(3): 383-398. DOI:10.1177/1069072714547167 |

Phinney, J. S., Ong, A., & Madden, T. (2000). Cultural values and intergenerational value discrepancies in immigrant and non-immigrant families. Child Development, 71(2): 528-539. DOI:10.1111/cdev.2000.71.issue-2 |

Phinney, J. S., Horenczyk, G., Liebkind, K., & Vedder, P. (2001). Ethnic identity, immigration, and well‐being: an interactional perspective. Journal of Social Issues, 57(3): 493-510. DOI:10.1111/josi.2001.57.issue-3 |

Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2004). Spss and sas procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. Behavior Research Methods Instruments & Computers, 36(4): 717-731. |

Rottinghaus, P. J., Jenkins, N., & Jantzer, A. M. (2009). Relation of depression and affectivity to career decision status and self-efficacy in college students. Journal of Career Assessment, 17(3): 271-285. DOI:10.1177/1069072708330463 |

Savickas, M. L. (1997). Career adaptability: An integrative construct for life-span, life-space theory. The Career Development Quarterly, 45(3): 247-259. DOI:10.1002/cdq.1997.45.issue-3 |

Stumpf, S. A., Colarelli, S. M., & Hartman, K. (1983). Development of the career exploration survey (CES). Journal of Vocational Behavior, 22(2): 191-226. DOI:10.1016/0001-8791(83)90028-3 |

Ute Schönpflug. (1997). Acculturation: adaptation or development. Applied Psychology, 46(1): 52-55. DOI:10.1111/apps.1997.46.issue-1 |

Werbel, J. D. (2000). Relationships among career exploration, job search intensity, and job search effectiveness in graduating college students. Journal of Vocational Behavior, 57(3): 379-394. DOI:10.1006/jvbe.2000.1746 |

Ward, C., & Kenndy, A. (1992). Locus of control, mood disturbance, and social difficulty during cross-cultural transitions. International Journal of Intercultural Relations, 16(2): 175-194. DOI:10.1016/0147-1767(92)90017-O |

Ye, L. H. (2015). Work values and career adaptability of Chinese university students. Social Behavior and Personality: An International Journal, 43(3): 411-421. DOI:10.2224/sbp.2015.43.3.411 |

2. Youth League Committee, Huaqiao University, Xiamen 361021

2018, Vol. 16

2018, Vol. 16