| 团队学习气氛对团队心理资本的影响: 社会信息加工理论的视角 |

当今社会,依赖物质资源的传统发展道路已经遭遇瓶颈。在此背景下,开发员工潜能,挖掘人内心的强大力量成为当今组织管理的重点。积极心理学的兴起,尤其是心理资本概念(Luthans, Luthans, & Luthans, 2004)的提出,为员工潜力的开发提供了可能。心理资本在人力资源管理乃至整个组织的运营中处于重要地位,它超越人力资本、社会资本,逐渐成为影响当代组织发展的第三大资本。“凡心所向,素履所往”,积极的心灵力量让人精力充沛,斗志昂扬(Luthans & Youssef, 2004)。目前,国内外大量学者围绕心理资本,开展了系列研究,并发现心理资本能够提高员工的工作投入、幸福感、工作绩效、创新绩效以及组织公民行为(Wang, Sui, Luthans, Wang, & Wu, 2014; Sweetman, Luthans, Avey, & Luthans, 2011; Rego, Sousa, Marques, & Cunha, 2012; 柯江林, 孙健敏, 李永瑞, 2009; 柯江林, 吴丹, 孙健敏, 2015)。然而,以往这些研究大多聚焦于个体层面的心理资本,相对缺乏考察团队层面的心理资本。心理资本不仅存在于个体内心,还存在于团队层面,尤其是在当今日新月异的环境中,团队已经成为组织运作发展的基本形式,并对组织的生存和发展发挥着不可取代的重要作用。

在当前日益变革的背景下,团队相较个体更能整合优势,高效、快速地帮助组织赢得竞争优势,因而探究团队心理资本是一个重要且有价值的话题。West,Patera和Carsten(2009)在研究团队产出时,将心理资本从个体层面延伸到团队层面,激发了后续有关团队心理资本的探讨。随后,Walumbwa,Luthans,Avey和Oke(2011) 在真实型领导的相关研究中也对其进行了拓展。与个体心理资本的维度类似,团队心理资本同样包括自我效能、希望、乐观和韧性等心理特征。目前,研究普遍证实了团队心理资本对团队过程和团队产出的积极影响,如团队绩效和团队创造力(e.g., Mathe, Scott-Halsell, Kim, & Krawczyk, 2017; Wu, 2015)。

既然团队心理资本如此重要,那么组织或团队应如何提高团队的心理资本?换言之,有哪些因素影响了团队心理资本的形成与发展?目前,学者们开始探讨了个体心理资本的影响因素,尤其是人口学信息对心理资本的影响(宋欣, 周玉玺, 杨阳, 2014),而如何有效开发团队心理资本,至今还存在诸多未知和谜团。心理资本作为一种心理状态,具有一定的可塑性,尤其是通过培训、学习能够得到显著的改善和提升(Luthans, Avey, Avolio, Norman, & Combs, 2006)。循此逻辑,镶嵌于团队结构之中的成员,其心理状态很可能会受到团队学习气氛的熏陶作用。特别地,当团队具有较高的学习气氛时,能够促进团队成员不断获取新的知识和技能,从而提高他们对自身能力的信心,以及面对困难时更具适应力。综上,本文的主要目的在于,从团队学习气氛的视角来揭示团队心理资本的形成过程。

团队学习气氛起源于组织学习相关研究。Janz和Prasarnphanich(2003)认为,学习气氛是通过创造有利于知识交换和获取的环境,对团队学习活动提供支持和激励,它能够使成员积极主动地解决问题,合作交流和进行信息共享等(Schein, 2004)。团队学习气氛是一个复合概念。Nemanich和Vera(2009)在综合分析以往研究的基础上,提出衡量团队学习气氛的三个维度: 安全气氛、参与决策和开放交流,并证实了三个维度的可靠性①。其中,安全气氛指员工在企业内部能够真实地展现自我,而不需要顾及是否对自我形象、地位和职业发展等方面产生消极影响(Edmondson, 1999);参与决策指员工可以参与到企业内部的运营决策中(de Dreu & West, 2001);开放交流指员工在企业内部能够不受约束地自由交流,表达各自的不同想法(Szulanski, Cappetta, & Jensen, 2004)。邵真,冯玉强和王铁男(2015)在研究变革型领导风格对企业信息系统学习的作用机制中,证实了从以上三个维度测量团队学习气氛的可行性。据此,本文拟从团队学习气氛的三个维度(安全气氛、参与决策和开发交流)展开研究。

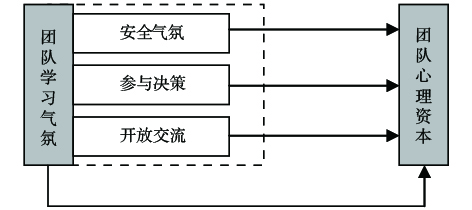

社会信息加工理论(Social Information Processing Theory)认为,个体的心理与行为不仅仅取决于个人需要或目标,而且还受到周围环境线索的影响,因为这些环境线索提供了能够影响、调节其心理或行为的社会信息(Salancik & Pfeffer, 1978)。在组织中,团队气氛作为一种社会环境,蕴含着一系列社会信息,因此,团队成员往往会将团队气氛作为信息线索来源,并据此调整自己的心理状态。基于社会信息加工理论,本文推测,团队学习气氛能够塑造团队内部的积极心理状态,提升团队总体的心理资本水平。首先,安全气氛向组织成员释放出人际风险较少(邹艳春, 印田彬, 2017a)和鼓励冒险行为的信号。通过对安全气氛信号的解读,团队成员一方面会以更积极的心态审视组织和团队环境,从而形成乐观品质和希望感,另一方面会更加敞开心扉地进行知识分享,乃至提出新的问题解决方法(郭婧洲, 赵亚普, 2017),从而使团队成员更好地增强自身能力,应对工作中的难题并能够走出困境(Kjersti, Morten-Birkeland, Kathryn, & Jarle, 2015)。因此,安全气氛能够提升团队心理资本。其次,在参与决策过程中,成员能够了解到合作的重要性,并能够解读到领导对其的信赖(De Dreu & West, 2001),这有利于培养团队的积极心理状态。当所提决策被采纳或获得成功时,团队成员的信心会得到显著提升,由此团队的效能感得到增强。同时,参与决策使成员更深入地洞察和了解团队、组织的愿景,增强他们对未来的希望感。最后,在开放交流的团队环境下,团队鼓励员工的不同意见,并能够建立有效的冲突解决措施来促进观点的融合(Szulanski et al., 2004)。这种环境能够有效地传递信息,使成员在遇到无法独立处理的难题时,能够快速获得伙伴的帮助并进入合作模式,彼此帮扶、乐观应对。不仅如此,成员还可以处理和把握更为庞大的信息,迅速地洞悉外部环境的变化,避免更多的不确定性。以上种种,都无疑会提升团队在处理问题时的自信心和有效性。综上,本文提出以下研究假设:团队学习气氛及其三个维度指标(安全气氛、参与决策和开放交流)正向影响团队心理资本。

|

| 图 1 假设模型 |

2 研究方法 2.1 被试

为了检验本研究的假设模型,本研究遵循自愿的原则,前往广州、深圳、重庆、武汉等地的中小企业(涉及的行业包括互联网、制造业、教育培训、食品、媒体等),招募愿意参与本次研究的工作团队。经过历时2周的招募,共有150个工作团队愿意参与本次研究,这些工作团队主要是人力资源部、市场部、财务部和行政部等。在这个过程中,结合企业的实际情况和被试意愿,我们既有通过网络方式回收问卷,亦有现场纸质填答方式进行施测。针对这150个团队及其成员,总共发出623份问卷,回收397份。剔除无效问卷7份,得到386份有效问卷。在个体层面上,样本中男性为189人,占49%,女性197人,占51%,分布较为均匀。在团队层面上,这些被试样本分属122个团队,团队平均规模为6.28人,平均团队成立年限为6.27。

2.2 研究工具所有问卷均采用Likert 5点计分法,由被调查者根据自身情况对各个项目进行评分。其中1代表非常不符合,5代表非常符合,由1到5表示符合程度由低到高。

团队心理资本:本研究采用了Luthans, Youssef和Avolio (2007)的心理资本量表,共24题。依据以往研究的做法(Walumbwa et al., 2011)。在统计分析时,本研究对团队内所有成员的评分进行平均,即以平均值衡量团队总体心理资本。Cronbach α为0.93。

团队学习气氛:参考Nemanich和Vera(2009)的维度划分,从安全气氛、参与决策和开放交流三个方面对其测量。其中, 安全气氛采用Liang和Farh (2008)的5题量表,例题如“在部门/团队中,成员们可以大胆自由地表达自己的想法”。参与决策的测量采用De Dreu和West(2001)编制的3个题目,例题如“我所在部门/团队中,大多数人都有机会参与决策。”开放交流的测量采用Nemanich和Vera(2009)研究中使用的2个题目,例题如“我所在的部门/团队鼓励大家发表不同的观点”。依据以往研究的做法(Edmondson, 1999),本研究同样对团队内所有成员分值求平均,以平均值衡量团队学习气氛。在本研究中,以上三个量表的Cronbach’s α分别为0.78,0.77和0.65。

控制变量: 依据以往团队研究(Edmondson, 1999; Walumbwa et al., 2011), 本研究控制了团队规模和团队年限。

2.3 统计方法本研究运用软件Amos 17.0进行验证性因素分析, 以检验结构效度; 运用SPSS19.0对数据进行相关分析和回归分析。由于本研究仅聚焦于团队层面, 属于单一水平, 因此, 本研究采用回归分析是适合的。

3 研究结果 3.1 共同方法偏差共同方法偏差一般采用Harman单因子检验对其判定。具体是将研究涉及的所有变量放在一起, 采用主成分分析法做探索性因子分析, 在未旋转的情况下选取特征值大于1的因子。第一个主成分解释了36.82%的变异, 并未超过学界常用的临界值50%。由此说明, 本文的共同方法偏差问题并不严重。

3.2 团队学习气氛与团队心理资本的特点及相关分析相关分析结果表明, 团队学习气氛(r = 0.89, p < 0.001)、安全气氛( r = 0.84, p < 0.001)、参与决策( r = 0.84, p < 0.001)、开放交流( r = 0.84, p < 0.001)与团队心理资本具有显著的正向关系。以上结果为研究假设提供了初步支持。

| 表 1 描述性统计与相关分析结果 |

3.3 团队学习气氛对团队心理资本的影响

本研究采用层级回归的方法进行数据分析,结果如表4所示。模型1显示,发现团队安全气氛对团队心理资本有显著的正向影响(b = 0.76, p < 0.001),解释了因变量72%的变异量。模型2显示,团队参与决策对团队心理资本有显著的正向影响( b = 0.65, p < 0.001),解释了因变量71%的变异量。模型3显示,发现团队开放交流对团队心理资本有显著的正向影响( b = 0.70, p < 0.001),解释了因变量71%的变异量。综合上述分析可以发现,从单个变量来看,团队安全气氛对团队心理资本的解释力度最大。与此同时,模型4显示,团队学习气氛作为一个整体对团队心理资本的影响更大( b = 0.78, p < 0.001)。因此,假设得到支持。

| 表 2 层级回归分析结果 |

4 讨论

本文基于社会信息加工理论视角, 探讨了团队学习气氛及其三个维度(安全气氛、参与决策和开发交流)能否塑造团队总体心理资本。本文通过实地调研,调查了122个工作团队。在对数据进行聚合、信效度、相关分析的基础上,利用回归分析验证了研究提出的假设,结果发现:团队学习气氛及其三个维度(安全气氛、参与决策、开放交流)能够正向影响团队心理资本。这既是对心理资本研究的补充与推进,也为打造具有积极心理品质的团队骨干提供了新的实践启发。

4.1 理论意义本研究发现团队学习气氛对团队心理资本具有积极作用,并且作为一个整体对团队心理资本的影响比单个维度的作用更大。这说明团队学习气氛是一个综合型构念,要发挥理想的作用效果,还需要同时考虑其复杂的维度。此外,这也证明团队学习气氛是由安全气氛、参与决策和开放交流组合成的一个复合概念,三个维度缺一不可,共同整合才能最大限度地发挥积极功效。以上发现启示学者们需要从较为全面的角度来解析团队学习气氛,而不能仅仅聚焦于某一个侧面。因此,本研究对团队学习研究领域具有一定的贡献。

接下来,本研究将具体分析团队学习气氛的三个维度作用效果。首先,团队安全气氛对团队心理资本有积极作用。安全气氛建立在组织成员相互信任、尊重、帮助的基础上,这些积极的文化氛围能够帮助团队成员强大内心,展现出更多积极的心理状态(Edmondson, 1999)。其次,团队参与决策对团队心理资本具有显著正向影响。团队成员参与决策的程度越高,这说明成员参与重大事项决策中共享权利、信息、知识、价值的程度越高(De Dreu & West, 2001)。在这种氛围下,团队领导和成员之间,成员与成员之间已经形成了一种高效的合作模式。这种合作模式能够使团队成员在日常任务的完成过程中更加有自信心,团队更加具有凝聚力。因此,参与决策程度高的组织氛围下,团队的心理资本会得到增强。最后,团队开放交流与团队心理资本存在显著的正相关关系。开放交流鼓励成员在组织中不受约束地自由交流,表达不同想法。在交流中,成员深入地了解彼此,在合作的过程中更好的“人岗匹配”,化解冲突和矛盾,提升团队的积极氛围,使团队拥有更多的向心力(Bontis, Crossan, & Hulland, 2002)。因此,开放式的交流能够培养团队一种乐观、自信的氛围,让团队成员更为有效地合作,有意识凝聚在一起。通过揭示团队学习气氛三个维度对团队心理资本的作用,有效地揭示了团队心理资本的形成机制,这弥补了心理资本研究领域缺乏关注前因变量的不足,对心理资本尤其是团队心理资本研究领域具有一定的贡献。

4.2 实践意义本文揭示了团队学习气氛对团队心理资本的积极作用,以此启发企业在团队管理中应该重视营造良好的团队气氛,尤其在信息时代应该推进学习文化的构筑和发展,提升团队的积极心理状态,激发他们在工作过程中的精神动力。具体来讲,企业在日常管理中要注重营造团队安全气氛,尤其是向团队成员表达充分的关怀与信任,使团队成员在安全气氛下,自由地发表自己的观点与看法,不用担心受到他人的批评和报复。其次,企业需要加强团队成员参与决策。在大多数企业中,管理者往往害怕下属滥用职权而紧紧地将决策和监管的权力拽在手中。这一方面增加了管理负担,另一方面阻碍员工与企业建立亲密的关系,给团队成员的积极心理状态造成负面影响。通过让团队成员参与决策,既能够激励团队成员的工作动机,还能够降低管理负担。最后,建立多元化沟通模式,鼓励并促进团队内部交流。比如,加强团队建设,通过一些团队活动、会议来激发成员之间的交流。借此可以拓展团队的信息来源渠道,提升团队成员的积极心理状态。

4.3 不足与展望本研究存在一些不足有待后续研究进一步完善。第一,以往研究发现心理资本对安全气氛的影响,并取得了一些成果(见综述, 邹艳春, 印田彬, 2017b)。然而,不同于以往的研究视角,本研究从反方向,证实了安全气氛作为学习气氛的一个重要构成内容,对团队心理资本具有积极作用。上述结论说明不能从单一的方向去认识心理资本与安全气氛的关系。换言之,安全气氛与心理资本可能存在互为因果的关系。然而,由于本研究是横断面数据,还无法做出互为因果的有力判断。鉴于此,建议后续研究可以采用交叉滞后研究设计,检验安全气氛与心理资本的复杂关系。第二,虽然共同方法偏差检验显示,本研究的结果并未受到共同方法偏差的严重影响,且本研究通过搜集多来源数据(团队成员数据聚合成团队层变量)来降低共同方法偏差,但仍不能排除该因素对本研究结果的影响。未来研究可以采取追踪研究设计来进一步重复检验本研究的结果。第三,本研究虽然尝试搜集了多个省份的数据,但仅有122个工作团队的有效数据,建议未来研究可以利用更具代表性、样本量更大的样本,来重新检验本研究的假设,或者采用经验抽样方法来测量心理资本的波动性。最后,本研究主要探讨了团队学习气氛及其三个维度对团队心理资本的影响,但团队中安全气氛、参与决策、开放交流三种特征可能存在高低差异。未来研究可以再次基础上做进一步的推进,比如探讨团队学习气氛三个维度能否交互地影响团队心理资本。

5 结论本研究以社会信息加工理论为基础,假设并检验了团队学习气氛对团队心理资本的影响。基于122个团队的实证调查,得出以下结论:从总体上讲,团队学习气氛对团队心理资本的形成具有显著的积极影响。具体而言,团队学习气氛的三个测量指标——安全气氛、参与决策和开放交流都能够促进团队心理资本的形成。

从共识度来讲,Nemanich和Vera(2009)在文章中指出,虽然学习气氛有很多种构成指标,但目前学界比较具有高度共识的、能够显著表征学习活动的因素便是安全气氛、参与决策和开放交流。从内容上讲,团队学习气氛是一个团队成员交流、互动之后所形成的一种共享心理感知。这个互动过程具有社会、社交特性,既需要安全气氛作为一种前期保障,又需要参与决策作为一种知识获取来源,还需要团队内部的开放交流来促进知识的转移、流动,使团队内部的学习变成一个涉及面广的集体活动。据此,本研究主要关注学习气氛的社交性维度,并选择了“安全气氛、参与决策和开放交流”三个指标。此外,Marsick和Watkins(2003)也建构了学习文化的测量体系,但该体系主要反映了组织层面的学习构念,包含大量战略相关的成分,而本文关注的是团队学习气氛,更加侧重于团队成员共享的心理感知与互动模式,而较少涉及组织战略相关议题。综上,本文认为Nemanich和Vera(2009)提出的三个指标更契合本研究的目的。

郭婧洲, 赵亚普. (2017). 他山之石可以攻玉: 间接社会网络对员工创造力的影响. 中国人力资源开发, (8): 59-70. |

柯江林, 孙健敏, 李永瑞. (2009). 心理资本: 本土量表的开发及中西比较. 心理学报, 41(9): 875-888. |

柯江林, 吴丹, 孙健敏. (2015). 心理资本对工作投入、主观幸福感与沉默行为的影响: 交互效应与效应比较. 心理与行为研究, 13(6): 804-810. |

邵真, 冯玉强, 王铁男. (2015). 变革型领导风格对企业信息系统学习的作用机制研究——组织学习型文化的中介作用. 管理评论, 27(11): 140-150. |

宋欣, 周玉玺, 杨阳. (2014). 多层次导向的心理资本与知识员工创新绩效——基于团队社会资本的调节中介模型. 现代财经(天津财经大学学报), (9): 89-102, 113. |

邹艳春, 印田彬. (2017a). 心理安全感对工作绩效的作用路径分析——社会交换理论的视角. 广州大学学报(社会科学版), 16(7): 61-67. |

邹艳春, 印田彬. (2017b). 多层次视角下的心理安全研究评述. 中国人力资源开发, (4): 66-75. |

Bontis, N., Crossan, M. M., & Hulland, J. (2002). Managing an organizational learning system by aligning stocks and flows. Journal of Management Studies, 39(4): 437-469. DOI:10.1111/1467-6486.t01-1-00299 |

De Dreu, C. K. W., & West, M. A. (2001). Minority dissent and team innovation: The importance of participation in decision making. Journal of Applied Psychology, 86(6): 1191-1201. DOI:10.1037/0021-9010.86.6.1191 |

Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly, 44(2): 350-383. DOI:10.2307/2666999 |

Janz, B. D., & Prasarnphanich, P. (2003). Understanding the antecedents of effective knowledge management: The importance of a knowledge-centered culture. Decision Sciences, 34(2): 351-384. DOI:10.1111/deci.2003.34.issue-2 |

Kjersti, B., Morten-Birkeland, N., Kathryn, M., & Jarle, E. (2015). The relationship between psychological capital, job satisfaction, and safety perceptions in the maritime industry. Safety Science, 74: 27-36. DOI:10.1016/j.ssci.2014.11.024 |

Liang, J., & Farh, L. J. L. (2008, June). Promotive and prohibitive voice behavior in organizations: A two-wave longitudinal Examination. Paper presented at the third international association of Chinese management research conference, Guangzhou, China.

|

Luthans, F., & Youssef, C. M. (2004). Human, social, and now positive psychological capital management: Investing in people for competitive advantage. Organizational Dynamics, 33(2): 143-156. DOI:10.1016/j.orgdyn.2004.01.003 |

Luthans, F., Luthans, K. W., & Luthans, B. C. (2004). Positive psychological capital: beyond human and social capital. Business Horizons, 47(1): 45-50. DOI:10.1016/j.bushor.2003.11.007 |

Luthans, F., Avey, J. B., Avolio, B. J., Norman, S. M., & Combs, G. M. (2006). Psychological capital development: Toward a micro‐intervention. Journal of Organizational Behavior, 27(3): 387-393. DOI:10.1002/(ISSN)1099-1379 |

Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2007). Psychological capital: Developing the human competitive edge. New York: Oxford University Press.

|

Marsick, V. J., & Watkins, K. E. (2003). Demonstrating the value of an organization's learning culture: The dimensions of the learning organization questionnaire. Advances in Developing Human Resources, 5(2): 132-151. DOI:10.1177/1523422303005002002 |

Mathe, K., Scott-Halsell, S., Kim, S., & Krawczyk, M. (2017). Psychological capital in the quick service restaurant industry: A study of unit-level performance. Journal of Hospitality & Tourism Research, 41(7): 823-845. |

Nemanich, L. A., & Vera, D. (2009). Transformational leadership and ambidexterity in the context of an acquisition. The Leadership Quarterly, 20(1): 19-33. DOI:10.1016/j.leaqua.2008.11.002 |

Rego, A., Sousa, F., Marques, C., & Cunha, M. P. E. (2012). Authentic leadership promoting employees' psychological capital and creativity. Journal of Business Research, 65(3): 429-437. DOI:10.1016/j.jbusres.2011.10.003 |

Salancik, G. R., & Pfeffer, J. (1978). A social information processing approach to job attitudes and task design. Administrative Science Quarterly, 23(2): 224-253. DOI:10.2307/2392563 |

Schein, E. (2004). Organizational culture and leadership (3nd ed.). San Francisco: Jossey–Bass.

|

Szulanski, G., Cappetta, R., & Jensen, R. J. (2004). When and how trustworthiness matters: Knowledge transfer and the moderating effect of causal ambiguity. Organization Science, 15(5): 600-613. DOI:10.1287/orsc.1040.0096 |

Sweetman, D., Luthans, F., Avey, J. B., & Luthans, B. C. (2011). Relationship between positive psychological capital and creative performance. Canadian Journal of Administrative Sciences, 28(1): 4-13. DOI:10.1002/cjas.175 |

West, B. J., Patera, J. L., & Carsten, M. K. (2009). Team level positivity: Investigating positive psychological capacities and team level outcomes. Journal of Organizational Behavior, 30(2): 249-267. DOI:10.1002/job.v30:2 |

Wang, H., Sui, Y., Luthans, F., Wang, D. N., & Wu, Y. H. (2014). Impact of authentic leadership on performance: role of followers’ positive psychological capital and relational processes. Journal of Organization Behavior, 35(1): 5-21. DOI:10.1002/job.1850 |

Walumbwa, F. O., Luthans, F., Avey, J. B., & Oke, A. (2011). Retracted: Authentically leading groups: the mediating role of collective psychological capital and trust. Journal of Organizational Behavior, 32(1): 4-24. DOI:10.1002/job.653 |

Wu, S. (2015). Exploring the effects of psychological capital and social capital on team creativity in ISD teams. International Journal of Organizational Innovation, 7(3): 34-46. |

2018, Vol. 16

2018, Vol. 16