| 心智游移、工作记忆对初中生阅读理解的影响 |

2. 曲阜师范大学教育科学学院,曲阜 273165;

3. 华南理工大学心理测评与应用心理学研究所,广州 510641

日常生活中会有这样一种意识体验,看电影时不自觉想起前几天和同伴的聊天,去超市的路上头脑中忽然浮现明天的时间安排,吃饭的时候眼前突然冒出课堂上的内容,通常心理学中也称之为“走神”(吴国来, 周曼, 阴晓娟, 李海英, 李娇花, 2017)、“心不在蔫” (吴国来, 高原, 2015; 吴国来, 高原, 周曼, 2016)、“心智游移”(mind wandering, 简称MW)(宋晓兰, 2009; 宋晓兰, 王晓, 唐孝威, 2011; 王寅谊, 2011; 张敏, 2012; 宋晓兰, 唐孝威, 2015),即个体的思维突然远离此时此刻的外部情景和任务,转向不请自来的与当前外部情景无关的事件,它是一种非一致的内源性意识活动。在日常生活中,心智游移占据了个体意识体验约30%甚至更多的时间(McVay & Kane, 2009; Killingsworth & Gilbert, 2010),频率高达46.9%(Killingsworth & Gilber, 2010);在实验室任务中,被试报告的心智游移比率在15%–50%(Smallwood, Obonsawin, & Heim, 2003; Smallwood, O'Connor, Sudberry, Haskell, & Ballantyne, 2004)。例如,在流畅性任务和编码任务中心智游移约占15%(Smallwood et al., 2003);在阅读任务中心智游移约占20%(Schooler, Reichle, & Halpern, 2004);在简单的信号检测任务中心智游移则高达50%(Giambra, 1995; Smallwood et al., 2004)。

阅读理解是复杂多样、思维活跃的心理活动,是个体根据已有的知识经验在头脑中进行的信息加工、预测和验证的思维过程,也是个体以语意为中介与作者进行的语言交流行为(董华, 2006)。以往研究发现阅读过程中出现心智游移是普遍现象,且这一研究有重要的理论和现实意义(吴国来, 高原, 2015)。许多研究认为,心智游移对阅读理解的影响是负面的(吴国来等, 2017;Reichle, Reineberg, & Schooler, 2010; Smilek, Carriere, & Cheyne, 2010; Franklin, Smallwood, & Schooler, 2011; Smallwood, 2011; Mooneyham & Schooler, 2013),如果在阅读过程中发生心智游移,会干扰个体大脑接收、选择、组合和组织文本信息等相关认知活动,对词汇进行加工和编码的时间被减弱,影响个体有效利用文本信息或知识图式进行推理整合及建构文章主题或情境模型,导致阅读理解正确率降低,阅读速度减慢(杜红芹, 2015; 吴国来等, 2017; Reichle et al., 2010; Smilek et al., 2010; Franklin et al., 2011)。已有研究证明,心智游移在某些体裁的阅读理解中出现频率较高,而且频率越高,阅读成绩越低。心智游移发生时,无关思维取代了理解材料的任务目标,打乱了加工文本细节和整体结构的节奏(McVay & Kane, 2012)。眼动追踪技术研究结果发现,心智游移多的大学生虽然注视点在文本上但没有进行一种正常的知觉加工过程,当他们报告走神时,阅读进程仍在继续,只是减少了对词汇和语法的加工(比如有更少的回读和对关键词的标注),缺少对文章内容的深度编码(Reichle et al., 2010)。

也有研究指出,心智游移不一定导致阅读理解成绩低,阅读中出现心智游移是很常见的现象,阅读理解成绩低也可能是他们阅读能力不足或对文本主题不感兴趣,而不是心智游移本身打乱了他们对文章的理解(Levinson, Smallwood, J., & Davidson, 2012)。或许心智游移对阅读理解的影响存在内部心理机制,也可能是较长时间的阅读提供了灵感或片刻休息。有研究发现,工作记忆广度在一定程度上能够预测个体的阅读理解水平,心智游移在其中起调节和中介作用(McVay & Kane, 2012)。阅读时的心智游移受到工作记忆广度、阅读话题兴趣、动机、个体经验等因素不同程度的影响(吴国来等, 2016)。工作记忆广度反映一个人维护和处理信息的能力,当无关信息出现时,工作记忆广度高的个体能更好地将注意力集中在当前任务上,尽量排除无关信息的干扰(Unsworth & McMillan, 2013)。工作记忆广度是工作记忆的重要指标。工作记忆 (working memory,简称WM)是个体在处理当前认知任务时,同时存储和加工信息的能量有限系统(Baddeley, 2000),它具有从长时记忆中提取信息参与当前任务和抑制无关信息干扰的功能。工作记忆与阅读理解有显著相关。工作记忆广度不同的人,理解文本的能力也不同, 工作记忆广度大的个体对阅读文章内容的加工效率较高,表现出更强的阅读理解能力(Daneman & Carpenter, 1980)。在阅读理解上,工作记忆广度与认知风格的交互作用显著,低工作记忆广度的大学生在阅读与其认知风格匹配的文章时,阅读成绩显著高于与其认知风格不匹配的文章;高工作记忆广度者的认知风格对不同类型文章的阅读成绩差异不显著(董华,2006)。言语信息的工作记忆广度不足会阻碍儿童对词汇、阅读技能的获得与发展,它具有一部分遗传基础(王恩国, 2006; Wagner, Torgesen, Laughon, Simmons, & Rashotte, 1993)。阅读困难儿童的听觉广度(反映言语领域)和计数广度(反映数字领域)比正常儿童低(王恩国, 2006; Siegel & Ryan, 1989; Just & Carpenter, 2010)。

心智游移和工作记忆对阅读理解的影响引起研究者重视,对二者关系的探讨也得到关注,但研究结论不一致。有研究发现,心智游移的自发性很少占用工作记忆资源(Smallwood & Schooler, 2006)。当目标任务需要更多的工作记忆资源时,心智游移不会一直存在;心智游移启用了工作记忆资源,超过当前任务优先发生(Watkins, 2008),即心智游移与工作记忆无关。注意控制失败假说(认知失误观点)认为,心智游移与工作记忆呈负相关,即心智游移频率越低,工作记忆广度越大,这与个体的抑制控制能力有一定关系(McVay & Kane, 2010)。心智游移的执行控制理论(executive-control theory of mind wandering)(Smallwood, Heim, Riby, & Davies, 2006)认为,心智游移与工作记忆呈正相关,心智游移是个体的工作记忆资源从主要任务撤回到与个体有关的内部心理事件的心理过程,这个过程是有目标的且可发生在没有意愿的情况下(McVay & Kane, 2010)。当心智游移发生时,离线思维与在线思维共同竞争执行功能资源,处理当前任务的进程遭到破坏,“注意”被迫从外界刺激转向个体内部心理事件,分配给当前主要任务的工作记忆资源减少,当前主要任务的绩效降低(Thomson, Ralph, Besner, & Smilek, 2015),按此推论工作记忆需要占用执行功能资源,高工作记忆广度的个体会表现出更多的心智游移。使用运算广度任务和视觉搜索任务研究心智游移与工作记忆的关系时发现,在比较容易的操作任务下,工作记忆广度与心智游移频率呈显著正相关(Levinson et al., 2012)。事实上,以上观点并不矛盾,因为关注的问题阶段不同,最初心智游移因执行控制失败发生,它一旦发生就会消耗部分注意资源(Smallwood, 2013)。而且,心智游移具有个体差异,有人做什么任务都不专心,不管对待简单任务还是需要投入较大精力的任务都会走神;有人做简单枯燥的任务时走神,但在需要付出较大努力完成的任务面前就会全神贯注不走神(McVay & Kane, 2010)。

综上所述,前人多使用问卷法考察心智游移的发生频率、内容和特点,很少将心智游移放入具体、需要消耗认知资源的实验任务中进行直接客观的测量。而且有研究者指出问卷法测量的心智游移更多体现心智游移的特质,实验任务中测得的心智游移更多表现心智游移的状态(李鹏飞, 2014)。那么心智游移作为特质和状态对阅读理解的影响是否一致?这是本研究要考察的一个问题。再者,以往研究被试主要集中在大学生群体上,对其他年龄阶段的被试研究较少,这不利于对心智游移的发展性特点及预防、控制等方面进行研究。初中生具有强烈的求知欲和探索精神,他们更需要得到关注和关怀(孔海燕,2017)以促进智力发展取得巨大进步,而阅读理解能力的提高则有助于促进他们的智力发展。因此,本研究拟考察日常生活中的心智游移和实验任务中的心智游移(即心智游移特质和状态)、工作记忆对初中生不同体裁阅读理解的影响及其内部作用机制,希望为提高初中生阅读理解能力提供一些有益的启示。

2 方法 2.1 被试随机选取某中学初一学生的三个自然班共101人,其中男生53人,女生48人,平均年龄12.65±0.72岁,均为右利手,视力或矫正视力正常,母语均为汉语且未参加过此类实验。被试接受心智游移频率问卷调查、持续注意任务与工作记忆广度测试和阅读理解测试。剔除心智游移频率中测谎题未通过或有漏答情况、SART任务中no go正确率低于20%和记忆广度测试中判断正确率低于25%的被试,最终得到有效被试72人。

2.2 材料 2.2.1 心智游移评定材料(1)心智游移频率量表

使用王寅谊(2011)编制的Mind Wandering频率量表,它是调查一天心智游移发生频率的结构性量表,共22题,包括一个测谎题,采用5点计分,1=极少(0-2次),2=偶尔(3-4次),3=一般(5-7次),4=经常(8-10次),5=总是(11次以上)。总分为1-105分,分数越高代表心智游移发生频率越高。从自发思维和注意失控两个方面来评估心智游移发生的频率,还有一种辅助评价方式即游移频率的总体性评价。自发思维指个体意识活动中自发出现的一些心智活动,主要强调心智游移发生的不受控制性特征;注意失控指心智游移经常表现为注意的转移,即注意不再指向和集中于当前进行的任务,而是转向内部思维活动;总体性评价能在一定程度上反映个体心智游移频率的一种趋势。本次测验问卷的总内部一致性信度为0.92,自发思维因素的内部一致性信度是0.87,注意失控因素的内部一致性信度是0.75,总体性评价因素的内部一致性信度为0.85。按照温忠麟提出的如果信度系数在0.75-0.90之间表示量表的信度较好(温忠麟, 张雷, 侯杰泰, 刘红云, 2004),此量表可靠地测出了学生的心智游移程度。

(2)持续注意任务 (the Sustained Attention to Response Task,SART)

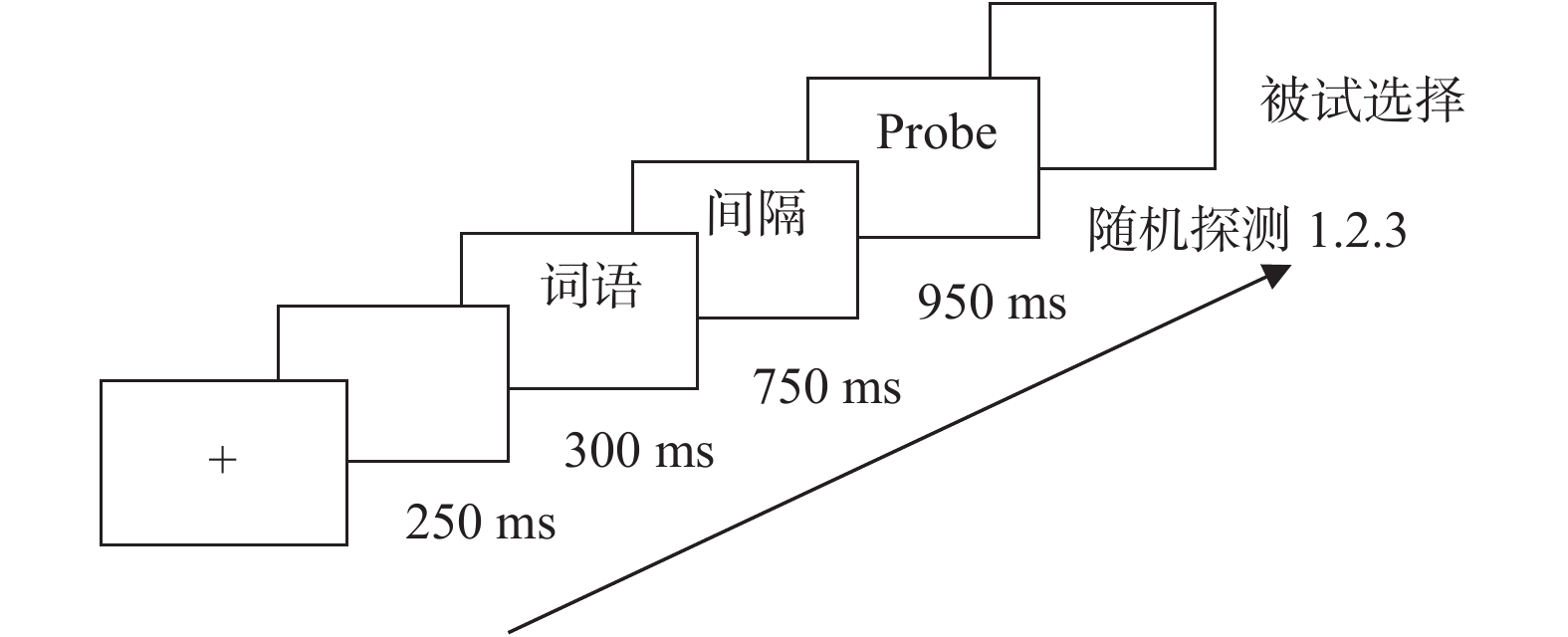

SART范式是一种常用的测量心智游移的范式,是传统go/no go范式的变式。给被试随机呈现双字的植物和动物类词语,要求被试对出现的植物类词语按空格键(go),当出现动物类词语时不做任何反应(no-go),进行1次练习3次正式测验。每个词语呈现时间为750ms,刺激间隔为950ms,共450个试次,包括60个动物类词语,360个植物类词语,出现顺序随机,所用词语从中学生常见词语中选取。在任务进行中,随机的30个时间点会出现一个问题即思维探针(probe),要求被试报告自己是否出现心智游移,被试判断后做出相应的按键选择。问题为:“问题出现之前那一瞬间,你所想的内容是:①专注在任务上 ②对任务的评价 ③与任务无关”。

这些选项都在实验前向被试做了详细说明:“专注在任务上”是指当时脑中所想的关于这些词语和相应的反应;“对任务的评价”是指当时他们对自己前面已完成任务的评价,如前面对动物类词语按了键而懊恼,或成功抑制了对动物类词语的反应而高兴;“与任务无关”是指当时闪过脑海的内容和当前任务无关,如过去的某些记忆,当前自己的状态,或接下来的计划,甚至是与现实无关的想象等。被试通过按键盘上的数字键1、2、3给出答案,这个问题的回答不计时,让被试有足够的时间回想。

2.2.2 工作记忆广度测试此测试使用崔耀(1996)编制的工作记忆广度测量材料,使用60个复合句式的汉语句子,每句话后附加一个短句,被试需判断这个短句与前面的复合句意思是否一致,并记住复合句句尾的词语,其中30个短句的意义与测量句一致,30个与测量句不一致,并且短句中不包含测试句中的记忆词(张璇, 杨玉芳, 2010)。实验材料为10个练习句和50个正式测试句(工作记忆广度分1-4个水平,1是判断1个正误回忆1个词,4是判断4个正误后再回忆4个词,每个水平有5道题),每个句子的字数在26~28个,句尾的词是高频双字汉语名词,这些词从《汉语频率词典》中的高频名词中随机抽取而来。

2.2.3 阅读理解测试以莫雷《语文阅读水平测量(一)修订本》卷五部分两篇文章(一篇科技说明文,一篇情景散文)及阅读理解题为测试材料,共12个题目。

2.2.4 实验仪器心智游移与抑制控制测试用Eprime1.1软件,工作记忆广度测试用Authorwave6.0软件,均在14吋显示器的计算机1280×800分辨率下进行。

2.3 实验设计使用探针检测的方法,采用2×2两因素被试间实验设计,自变量是心智游移和工作记忆广度,因变量是阅读理解成绩。

本研究从心智游移特质和状态两个角度考察心智游移对阅读理解的影响。心智游移特质通过心智游移频率量表测得,心智游移状态通过SART任务测试,分别对两种游移进行高低分组,分别以各自得分前50%和后50%为界限,心智游移量表得分38以上为游移特质高分组,37分以下为低分组;SART任务中报告3的次数2分以上为高分组,1分以下为低分组。为检验心智游移分组的有效性,采用独立样本t检验进行分析,结果表明,在心智游移特质中高、低游移组被试的差异极显著(t(70)=10.70, p=0.000),高分组的心智游移量表得分(MS=50.81)显著高于低分组(MS=31.19)。在心智游移状态中,高、低游移组被试的差异极显著(t(70)=5.67, p=0.000),SART任务中游移高组得分(MS=6.06)显著高于低分组(MS=0.08)。

工作记忆广度以得分前50%和后50%为界限进行高低组划分。2分以上为高分组,1.5分以下为低分组。对两组被试的工作记忆广度成绩进行独立样本t检验,结果工作记忆广度的高、低两组被试的差异极显著(t(70)=–17.04, p=0.000),高分组的记忆广度得分(MS=2.63)显著高于低分组(MS=1.04)。

2.4 实验程序首先向被试发放心智游移频率问卷,然后进行SART测试,休息十分钟后进行工作记忆广度测试,要求在8 s内正确理解句子并记下目标词语,记录对句子的正误判断和回忆目标词数量,最后参加阅读理解测试。

所有测试在学校机房进行,先让被试熟悉电脑界面和键盘,向其讲述测试流程和需要注意的问题。测试前要求被试理解指导语并进行练习操作,练习结束后,主试询问被试是否理解测验,如有疑问要解答清楚再进行正式测验。为平衡顺序效应,一半的被试先做心智游移测试,另一半被试先做工作记忆广度测试。

2.4.1 心智游移评定的程序及记分方式(1)心智游移频率调查问卷的记分

使用王寅谊等人编制的心智游移频率问卷,被试根据个人情况选择1~5(极少~总是),将各题选项相加计算总分与各维度得分,其中自发思维包括10项,分别是1、3、5、7、9、11、13、16、18、20题;注意失控包括5项,分别是4、8、12、17、20;总体性评价包括6项,分别是2、6、10、14、19、22题。删除测谎题答错及规律作答的问卷。

(2)SART任务流程及记分方法

记录no go反应的正确率、go反应的反应时变异系数、心智游移主观指标即被试按键3的次数;删除SART任务中no go正确率低于20%的被试。

|

| 图 1 SART任务流程图 |

2.4.2 记忆广度测验的程序及记分方式

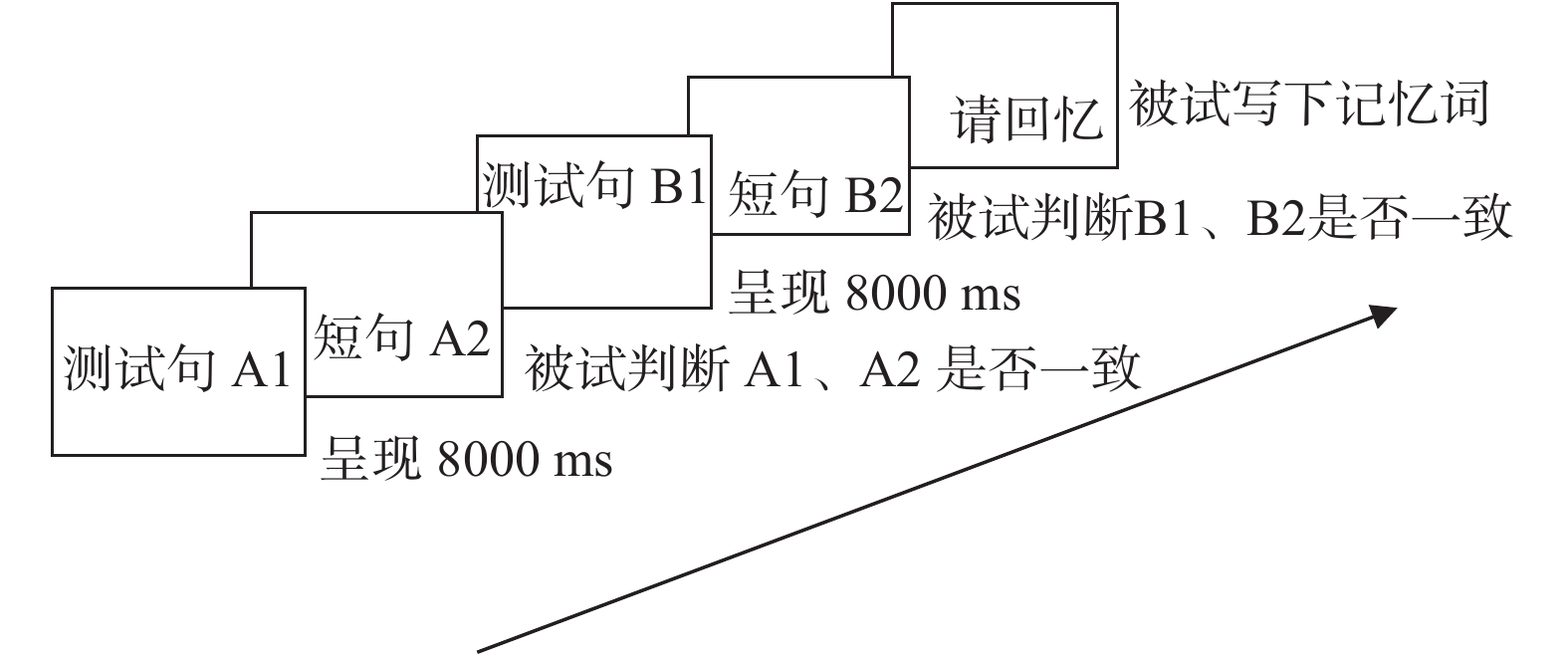

采用Daneman和Carpenter(1980)测量阅读广度的实验范式。每组中包含的测试句数量从1到4逐步递增,即为工作记忆广度的4个水平。在每个水平上都有5组测试(一个测试句和一个短句为一组)。每个水平测试完后进入下一个水平的测试。水平内部每组测试顺序随机呈现。被试首先进行10个练习,在掌握了操作方法之后进入正式测试。正式测试有50个测试句。以工作记忆广度2的测试程序为例:首先,呈现测试句A1,同时记住句尾的双字词,然后呈现短句A2,要求被试作出正误判断,认为意义一致就用鼠标点击屏幕左下方的“正确”按钮,认为意义不一致就点击“错误”按钮。判断后,紧接着出现测试句B1,短句B2,作出正误判断后,屏幕上出现“请回忆”,被试需要按照屏幕之前呈现顺序在对应的框中输入刚才记下的两个回忆词。回忆结束或回忆不出来点击屏幕上的“继续”按钮进行下一组测试(如图2所示)。在一个记忆广度水平的5组测试结束后,进入下一个记忆广度水平的测试。被试短句判断和回忆成绩均由计算机自动记录。

|

| 图 2 工作记忆广度任务流程图(广度为2示例) |

记分方法:采用Daneman和Carpenter(1980)测量阅读广度的记分方法,记录对句子的正误判断和回忆目标词数量。如果一组测试中短句判断错误或者词语记忆错误则这组算失败,记“0”分;反之算成功,进行下一步记分。以工作记忆广度水平2为例,5组中如果有3组及以上成功,则工作记忆广度为2,若2组成功工作记忆广度为1.5,1组成功工作记忆广度为1。其他水平的记分方法依此类推。工作记忆广度为3的水平上,若5组中3组及以上成功记3分,2组成功记2.5分,1组成功记2分。

2.4.3 阅读理解测验及记分标准施测程序:在光线明亮的计算机教室内采用集体测验的方式进行。文章内容呈现在电脑上,主试先指导被试阅读指导语:“此测验是考查你能否快速阅读文章并正确理解文章意思,共有两篇文章,每篇限时3分钟读完,请合理安排时间,如果对某句或某段话思考时间过长,将影响对后面内容的阅读和理解。3分钟之后,文章内容就会消失,请按自己的理解和记忆回答答题纸上的选择题(董华,2006)。”待被试明白要求后进行测试。

记分标准:阅读理解有散文和说明文两篇,每篇6个题目,答对记“1”分,答错记“0”分,分别计算两种阅读题的得分。

2.5 数据处理每个被试在完成阅读实验后自动生成一个结果文件,通过Excel进行初步整理。计算各项测试的正确率、反应时等结果,最后在SPSS 20.0 for Windows软件中进行完整处理和分析。

3 结果与分析 3.1 初中生的心智游移与工作记忆描述统计结果对心智游移量表得分结果进行描述性统计分析,得出初中生心智游移频率的均值是41,标准差是12.54,21个项目的平均得分是1.95,表明初中生每个项目上平均每天的心智游移次数为3~4次。其中,自发思维得分最高均值是20.39,标准差是6.27;注意失控得分最低均值9.79,标准差3.41;总体性评价均分10.82,标准差4.79。

SART任务中nogo正确率为0.58,标准差是0.19;报告发生心智游移的次数平均值是3.07,标准差是5.34;go反应时变异系数为0.48,标准差是0.29。表明初中生的状态性游移程度不高,且离散程度中等偏下。

初中生工作记忆广度的均值是1.83,标准差是0.89。

3.2 不同心智游移水平的被试在不同工作记忆广度水平下的阅读理解成绩差异以心智游移特质和状态两个角度考察心智游移和工作记忆对阅读理解的影响,分别对其进行两因素方差分析。

3.2.1 不同心智游移特质在不同工作记忆广度下的阅读理解成绩差异检验将心智游移量表得分进行高低分组,比较不同特质心智游移组对不同工作记忆广度组的阅读理解成绩有无影响,结果如表1所示。

| 表 1 心智游移频率和工作记忆广度对阅读理解影响的描述性统计结果(M±SD) |

由表1可知,高工作记忆广度组两类文章的阅读理解平均分分别是3.64和2.17,低工作记忆广度组两类文章的阅读理解平均分各是2.86和1.75,即高工作记忆广度者的阅读成绩高于低工作记忆广度者。

采用两因素方差分析探讨工作记忆广度和心智游移频率对不同类型文章阅读理解的影响,结果如下:心智游移频率和工作记忆广度对散文阅读成绩的主效应显著,F(1, 68)=7.96, p=0.006, η2=0.11; F(1, 68)=4.92, p=0.030, η2=0.07,二者的交互作用显著,F(1, 68)=7.96, p=0.006, η2=0.11,即工作记忆广度与散文阅读理解的关系受心智游移频率的影响,表现为高工作记忆广度组中心智游移频率低的被试散文成绩高于心智游移频率高的被试,而低工作记忆广度组中心智游移频率的高低对散文成绩差异影响很小。心智游移频率和工作记忆广度对说明文成绩的主效应、交互作用均不显著。

|

| 图 3 心智游移频率得分和工作记忆广度在散文阅读上的交互作用图 |

3.2.2 不同状态的心智游移在不同工作记忆广度下的阅读理解成绩差异检验

对SART任务中被试的心智游移状态和工作记忆两个自变量对不同类型文章阅读理解的影响进行两因素方差分析,结果如表2所示。

| 表 2 心智游移主观指标和记忆广度对阅读理解影响的描述性统计结果(M±SD) |

由表2可知,高工作记忆广度组两类文章的阅读理解平均分分别是3.64和2.17,低工作记忆广度组两类文章的阅读理解平均分各是2.86和1.75,即高记忆广度者的阅读成绩高于低工作记忆广度者。

采用两因素方差分析探讨工作记忆广度和心智游移主观指标对不同类型文章阅读理解的影响,结果如下:工作记忆广度对初中生散文阅读成绩的主效应显著,F(1, 68)=6.18, p=0.015, η2=0.083,心智游移主观指标对散文成绩的主效应和心智游移与工作记忆广度的交互作用边缘显著 ,F(1, 68)=3.38, p=0.070, η2=0.047; F(1, 68)=3.07, p=0.084, η2=0.043。工作记忆广度和心智游移主观指标对说明文的阅读理解无明显影响,它们的交互作用也不显著(ps>0.05)。

4 讨论 4.1 初中生的心智游移心智游移的频率是个人特质的一部分,在实验任务中,心智游移作为一种特殊意识状态。研究表明,初中生心智游移发生频率较低,通过问卷调查发现,心智游移频率的均值是41,量表最高分即心智游移频率最高(每天发生11次以上)分数为105分,表明初中生心智游移频率属于中等偏下水平。21个项目的平均得分是1.95,说明初中生在每个项目上平均每天的心智游移次数为3~4次。自发思维显著高于注意失控。自发思维是心智游移的突发性和非自主性,注意失控是注意的转换不受控制,证明初中生的心智游移非自主性是其突出特点。在实验探测中发现,初中生心智游移的比例(报告发生心智游移的平均次数3.07次占总试次30次的比例)为10.233%,显著低于以往研究结果。究其原因,以往研究多针对大学生被试,大学生学习和生活相对轻松自由,发生心智游移的比例较高,每天平均发生心智游移的频率至少在30次以上(王寅谊,2010),而且已有研究表明,无聊、轻松的事情容易引发个体心智游移(Smallwood et al., 2006)。初中生学业任务较重,外部控制和内部控制水平相对较高,学习和生活相对充实,卷入学习任务程度可能较高,心智游移发生的机会较少,因此频率较低、比例也较低。

本文使用王寅谊编制的心智游移频率调查问卷,考察个体日常生活的心智游移状况,包括自发思维、注意失控和总体性评价三个方面,从得分情况来看,研究采用问卷与实验相结合的方法测量初中生的心智游移情况,持续注意任务(SART)测得心智游移的主客观指标与问卷得分的相关分析结果显著,证明二者具有一致性,说明了持续注意任务(SART)在测量实验情境下心智游移情况的可靠性。

4.2 初中生的工作记忆广度特点工作记忆是人类心理加工系统的核心,它是在解决认知任务过程中,用于信息加工并保持与当前任务相关信息的系统。工作记忆广度的任务转化假设认为,在个体完成工作记忆广度任务时,需要在加工和存储之间进行转换,转换快,认知加工效率高,工作记忆广度大。Cowan(2001)提出人类工作记忆的平均广度应该是4。本研究发现,初中生工作记忆广度平均值为1.83,根据张璇、杨玉芳(2010)对工作记忆广度的划分标准,初中生工作记忆广度处于中等偏下水平。工作记忆广度呈毕生发展趋势,青少年的工作记忆广度随增龄增加,16-19岁的最大(李德明,刘昌,李贵芸,2003)。所以初中生工作记忆广度中等偏下,与其认知加工水平符合。已有研究表明,言语工作记忆广度代表一种认知加工水平的高低(宋广文,何文广,孔伟,2011)。初中生的认知加工水平与高中生和大学生相比还相对较低,注意控制能力较小,注意资源较少。而且本研究发现,初中生的工作记忆广度与心智游移有显著相关,表现为,工作记忆广度与no go反应的正确率有显著正相关,与go反应的反应时变异系数显著负相关。证实了执行控制理论(Smallwood et al., 2006)。

4.3 初中生心智游移、工作记忆对阅读理解的影响本研究关注作为一种特质和状态的心智游移对阅读理解的影响。研究发现,初中生心智游移对阅读理解有显著影响,与前人研究结果一致,即心智游移越多的人阅读成绩越低(Baddeley, 2000)。本研究进一步发现,初中生的心智游移对不同题材的文本阅读影响不同。具体表现为,心智游移频率对散文阅读成绩有显著影响,对说明文阅读成绩无显著影响。从心智游移的主观指标来看,对散文阅读的影响接近显著,对说明文阅读影响不大。究其原因,散文本身的连贯性和整体感知特点,它的时间跨度大、空间转换范围广、涉及事件多、表达生动多样,“杂乱”有章,形散而神不散,需要对其进行全面加工才能理解透彻,而心智游移的特质(李鹏飞, 2014)使被试无法全神贯注于文章阅读,无法对文本信息进行整体加工,因而影响了阅读理解成绩。说明文讲究的是朴素的科学性和知识性,文本内容多是客观事实,无需进行深度理解加工即可选出正确答案,所以特质性的心智游移差异对其影响不如对散文的影响大。

本研究证实,工作记忆影响阅读理解成绩,即工作记忆广度越高,阅读理解成绩越高。证实了西方学者的研究观点,即工作记忆广度与阅读理解有较高相关(Friedman & Miyake, 2000; Daneman & Hannon, 2001), 甚至预测学生阅读理解能力(Turner & Engle, 1989; Alloway, 2009)。在阅读和言语理解方面表现差的学生,工作记忆任务的表现也较差(De Jong, 1998)。工作记忆广度不同,阅读理解能力不同。阅读实际上是个体与读者之间心灵的对话,这种对话充斥着人际之间对语言的不同理解,理解不同,加工效率不同,加工效率越高,消耗的能量就会越少,这样留给存储的能量就会越多,即工作记忆中阅读广度大的个体对阅读文章内容的加工效率较高,因而表现出较强的阅读理解能力(Daneman & Carpenter, 1980)。这提示我们从心智游移的角度对那些阅读理解能力表现差的学生进行关怀和帮助。本研究也发现,初中生的工作记忆广度对散文阅读成绩有显著影响,对说明文无显著影响,表现出心智游移一样的功能,一方面证实了工作记忆广度与心智游移在某些方面存在内部联系,另一方面,也证实了工作记忆广度对阅读理解的影响受到了材料熟悉性和句法难度的影响。工作记忆广度的资源分享模型指出,工作记忆广度测试中,阅读材料越熟悉,加工占用的认知资源越少,存储占用的认知资源就会越多,工作记忆广度就会越高,而反之,工作记忆广度越高,阅读理解成绩也就越好。

工作记忆广度与心智游移频率共同作用于散文的阅读理解,二者的交互作用显著(p<0.01)。即工作记忆广度对散文阅读理解的影响受到心智游移的调节,表现为高工作记忆广度组中心智游移频率低的被试散文成绩高于心智游移频率高的被试,而低工作记忆广度组中心智游移频率的高低对散文成绩差异影响很小。根据我国学者温忠麟等人对调节效应的分析(温忠麟, 侯杰泰, 张雷, 2005),推断心智游移频率在记忆广度与散文阅读成绩之间有一定的调节效应,对说明文阅读成绩无显著影响。究其原因,文本特征和类型对阅读理解成绩有显著影响(Bornkessel & Schlesewsky, 2006)。这可能与情景散文的信息组织特点有关,描绘情景、场景或事件的表达方式本身可能会激发个体的情绪,容易使个体以情景或故事的形式再现文章内容,而且高工作记忆广度者能更好地集中注意在与任务相关信息的保持上,并较好地抑制分心刺激的干扰,心智游移本身是一种特殊的不受控制的突然闯入的干扰,所以高工作记忆广度者对散文阅读的影响会受到心智游移的调节作用。低工作记忆广度者在信息保持上受到分心物的干扰,导致阅读理解成绩本身较差,不再受心智游移的调节。加之,说明文的严谨结构和科学化语言虽然可以有效避免心智游移,但却很难激活更多的认知资源,也难以激发情绪的调节和促进作用,信息存储和提取困难,因此不受工作记忆广度和心智游移的显著影响。初中生的认知发展特点是形象思维为主,擅长意义记忆,与散文性质匹配,因此初中生的散文阅读成绩受到工作记忆广度和心智游移的显著影响。

5 结论(1)初中生心智游移作为一种特质和状态时游移频率均相对较低。(2)心智游移频率与工作记忆广度对初中生的散文阅读主效应显著,二者的交互效应显著。(3)心智游移频率和工作记忆广度对初中生说明文阅读成绩的主效应、交互效应均不显著。

崔耀, 陈永明. (1996). 阅读理解中的预期推理. 心理学报, 28(3): 238-244. |

董华. (2006). 大学生认知风格、工作记忆容量和文章类型对阅读成绩的影响(硕士学位论文). 东北师范大学, 长春.

|

杜红芹. (2015). 心智游移在不同任务中的发生特点及影响因素(博士学位论文). 华中师范大学, 武汉.

|

孔海燕. (2017). 青少年犯罪预防关怀本体论(博士学位论文). 鲁东大学, 烟台.

|

李鹏飞. (2014.) 作为一种特质的心智游移同创造力之间的关系(硕士学位论文). 浙江师范大学.

|

李德明, 刘昌, 李贵芸. (2003). 数字工作记忆广度的毕生发展及其作用因素. 心理学报, 35(1): 63-68. |

宋广文, 何文广, 孔伟. (2011). 问题表征、工作记忆对小学生数学问题解决的影响. 心理学报, 43(11): 1283-1292. |

宋晓兰. (2009). 心智游移现象及其脑机制研究(博士学位论文). 浙江大学.

|

宋晓兰, 王晓, 唐孝威. (2011). 心智游移: 现象、机制及意义. 心理科学进展, 19(1): 499-509. |

宋晓兰, 唐孝威. (2015). 人类意识流的重要构成部分——心智游移. 自然杂志, 37(1): 8-16. |

王恩国. (2006). 学习困难儿童的工作记忆研究(博士学位论文). 南京师范大学.

|

王寅谊. (2011). 心智游移频率特征研究: 问卷开发(硕士学位论文). 浙江师范大学.

|

温忠麟, 张雷, 侯杰泰, 刘红云. (2004). 中介效应检验程序及其应用. 心理学报, 36(5): 614-620. |

温忠麟, 侯杰泰, 张雷. (2005). 调节效应与中介效应的比较和应用. 心理学报, 37(2): 268-274. |

吴国来, 高原. (2015). 阅读中的" 心不在焉”现象及其研究方法. 心理与行为研究, 13(4): 563-569. |

吴国来, 高原, 周曼. (2016). 阅读中的" 心不在焉”: 理论假设和影响因素. 心理科学进展, 24(2): 196-202. |

吴国来, 周曼, 阴晓娟, 李海英, 李娇花. (2017). 走神对中文阅读绩效的影响. 心理与行为研究, 15(3): 329-334. |

张敏. (2012). 情绪对心智游移的影响及心智游移对情绪的调节(硕士学位论文). 浙江师范大学.

|

张璇, 杨玉芳. (2010). 工作记忆广度对语篇理解中重读效应的影响. 心理学报, 42(7): 727-734. |

Alloway, T. R. (2009). Working memory, but not IQ, predicts subsequent learning in children with learning difficulties. European Journal of Psychological Assessment, 25(2): 92-98. DOI:10.1027/1015-5759.25.2.92 |

Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: A new component of working memory?. Trends in Cognitive Sciences, 4(11): 417-423. DOI:10.1016/S1364-6613(00)01538-2 |

Bornkessel, I., & Schlesewsky, M. (2006). The extended argument dependency model: A neurocognitive approach to sentence comprehension across languages. Psychological Review, 113(4): 787-821. DOI:10.1037/0033-295X.113.4.787 |

Cowan, N. (2001). The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration of mental storage capacity. Behavioral and Brain Sciences, 24(1): 87-185. DOI:10.1017/S0140525X01003922 |

Daneman, M., & Carpenter, P. A. (1980). Individual differences in working memory and reading. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 19(4): 450-466. DOI:10.1016/S0022-5371(80)90312-6 |

Daneman, M., & Hannon, B. (2001). Using working memory theory to investigate the construct validity of multiple-choice reading comprehension tests such as the SAT. Journal of Experimental Psychology: General, 130(2): 208-223. DOI:10.1037/0096-3445.130.2.208 |

De Jong, P. F. (1998). Working memory deficits of reading disabled children. Journal of Experimental Child Psychology, 70(2): 75-96. DOI:10.1006/jecp.1998.2451 |

Franklin, M. S., Smallwood, J., & Schooler, J. W. (2011). Catching the mind in flight: Using behavioral indices to detect mindless reading in real time. Psychonomic Bulletin & Review, 18(5): 992-997. |

Friedman, N. P., & Miyake, A. (2000). Differential roles for visuospatial and verbal working memory in situation model construction. Journal of Experimental Psychology: General, 129(1): 61-83. DOI:10.1037/0096-3445.129.1.61 |

Giambra, L. M. (1995). A laboratory method for investigating influences on switching attention to task-unrelated imagery and thought. Consciousness and Cognition, 4(1): 1-21. DOI:10.1006/ccog.1995.1001 |

Just, M. A., & Carpenter, P. A. (2010). A capacity theory of comprehension: Individual differences in working memory. Psychological Review, 99(1): 122-149. |

Killingsworth, M. A., & Gilbert, D. T. (2010). A wandering mind is an unhappy mind. Science, 330(6006): 932. DOI:10.1126/science.1192439 |

Levinson, D. B., Smallwood, J., & Davidson, R. J. (2012). The persistence of thought: Evidence for a role of working memory in the maintenance of task-unrelated thinking. Psychological Science, 23(4): 375-380. DOI:10.1177/0956797611431465 |

McVay, J. C., & Kane, M. J. (2009). Conducting the train of thought: Working memory capacity, goal neglect, and mind wandering in an executive-control task. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 35(1): 196-204. DOI:10.1037/a0014104 |

McVay, J. C., & Kane, M. J. (2010). Does mind wandering reflect executive function or executive failure? Comment on Smallwood and Schooler (2006) and Watkins (2008). Psychological Bulletin, 136(2): 188-207. DOI:10.1037/a0018298 |

McVay, J. C., Kane, M. J. (2012). Why does working memory capacity predict variation in reading comprehension? On the influence of mind wandering and executive attention. Journal of Experimental Psychology: General, 141: 302-320. DOI:10.1037/a0025250 |

Mooneyham, B. W., & Schooler, J. W. (2013). The costs and benefits of mind-wandering: A review. Canadian Journal of Experimental Psychology, 67(1): 11-18. DOI:10.1037/a0031569 |

Reichle, E. D., Reineberg, A. E., & Schooler, J. W. (2010). Eye movements during mindless reading. Psychological Science, 21(9): 1300-1310. DOI:10.1177/0956797610378686 |

Schooler, J. W., Reichle, E. D., & Halpern, D. V. (2004). Zoning out while reading: Evidence for dissociations between experience and metaconsciousness. In D. T. Levin (Ed.), Thinking and seeing: Visual metacognition in adults and children (pp. 203–226). Cambridge, MA: MIT Press.

|

Siegel, L. S., & Ryan, E. B. (1989). The development of working memory in normally achieving and subtypes of learning disabled children. Child Development, 60(4): 973-980. DOI:10.2307/1131037 |

Smallwood, J., Obonsawin, M., & Heim, D. (2003). Task unrelated thought: The role of distributed processing. Consciousness and Cognition, 12(2): 169-189. DOI:10.1016/S1053-8100(02)00003-X |

Smallwood, J., O'Connor, R. C., Sudberry, M. V., Haskell, C., & Ballantyne, C. (2004). The consequences of encoding information on the maintenance of internally generated images and thoughts: The role of meaning complexes. Consciousness and Cognition, 13(4): 789-820. DOI:10.1016/j.concog.2004.07.004 |

Smallwood, J., Heim, D., Riby, L., & Davies, J. B. (2006). Encoding during the attentional lapse: Accuracy of encoding during the semantic sustained attention to response task. Consciousness and Cognition, 15(1): 218-231. DOI:10.1016/j.concog.2005.03.003 |

Smallwood, J., & Schooler, J. W. (2006). The restless mind. Psychological Bulletin, 132(6): 946-958. DOI:10.1037/0033-2909.132.6.946 |

Smallwood, J. (2011). Mind-wandering while reading: Attentional decoupling, mindless reading and the cascade model of inattention. Language and Linguistics Compass, 5(2): 63-77. DOI:10.1111/lnco.2011.5.issue-2 |

Smallwood, J. (2013). Distinguishing how from why the mind wanders: A process-occurrence framework for self-generated mental activity. Psychological Bulletin, 139(3): 519-535. DOI:10.1037/a0030010 |

Smilek, D., Carriere, J. S. A., & Cheyne, J. A. (2010). Out of mind, out of sight: Eye blinking as indicator and embodiment of mind wandering. Psychological Science, 21(6): 786-789. DOI:10.1177/0956797610368063 |

Thomson, D. R., Ralph, B. C. W., Besner, D., & Smilek, D. (2015). The more your mind wanders, the smaller your attentional blink: an individual differences study. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 68(1): 181-191. DOI:10.1080/17470218.2014.940985 |

Turner, M., & Engle, R. (1989). Is working memory capacity task dependent?. Journal of Memory and Language, 28(2): 127-154. DOI:10.1016/0749-596X(89)90040-5 |

Unsworth, N., & McMillan, B. D. (2013). Mind wandering and reading comprehension: Examining the roles of working memory capacity, interest, motivation, and topic experience. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 39(3): 832-842. DOI:10.1037/a0029669 |

Wagner, R. K., Torgesen, J. K., Laughon, P., Simmons, K., & Rashotte, C. A. (1993). Development of young readers' phonological processing abilities. Journal of Educational Psychology, 85(1): 83-103. DOI:10.1037/0022-0663.85.1.83 |

Watkins, E. R. (2008). Constructive and unconstructive repetitive thought. Psychological Bulletin, 134(2): 163-206. DOI:10.1037/0033-2909.134.2.163 |

2. Faculty of Education, Qufu Normal University, Qufu 273165;

3. Institute of Psychological Assessment and Applied Psychology, South China University of Technology, Guangzhou 510641

2018, Vol. 16

2018, Vol. 16