| 反馈效价影响家族相似性类别学习的ERPs研究 |

2. 暨南大学管理学院,广州 510632;

3. 广东南方职业技术学院,江门 529000

现实生活中,人们往往基于客体之间的相似性或按一定规则将客体分成不同的类别,这种将客体分类的能力可以通过不同方式加以学习(Ashby & Maddox, 2010)。其中分类(classification)学习是类别(category)学习的主要方式,分类学习的基本范式是:逐个呈现所有的完整刺激,要求被试判断该刺激属于哪个类别,反应后提供反馈,使得被试获取类别知识(Johansen & Kruschke, 2005;刘志雅, 莫雷, 2009)。由此可见,分类学习范式中,反馈是必不可少的(孙海龙, 邢强, 2014)。

根据反馈的效价,可以将反馈分为积极反馈和消极反馈。积极反馈是指对正确反应给出反馈,消极反馈是指对错误反应给出反馈(Ashby & O'Brien, 2007; Ashby & Maddox, 2010)。已有研究认为反馈的功能不仅仅是对正确反应给予正强化,还在于对错误反应给予负强化。积极反馈注重对正确反应的正强化,而消极反馈则注重对错误反应的负强化,需要对类别的不同特征进行综合推理,消极反馈与积极反馈所起到的作用有所差异(Kulhavy & Anderson, 1972; Monchi, Petrides, Doyon, Postuma, Worsley, & Dagher, 2004; 邢强, 孙海龙, 车敬上, 2015)。Smith和Kimball(2010)则进一步提出相比于积极反馈,对错误反应的消极反馈具有更大的作用,因为类别学习中反馈的作用在于促使学习者寻找正确的答案,犯错误会给学习者提供更多的信息,告诉学习者哪些特征是无关的,错误反应提供的信号能够引导规则的选择和策略转换。那么,到底积极反馈和消极反馈是如何影响类别学习的?随着认知神经技术的发展,相比于传统的行为实验,事件相关电位(ERPs)对很多认知事件具有相当的敏感性,为探讨类别学习中积极反馈和消极反馈的作用机制提供了很好的手段。

反馈领域的研究发现P200,P300和FRN均参与反馈加工(Hajeak, Moser, Holroyd, & Simons, 2006; Polezzi, Lotto, Daum, Sartori, & Rumiati, 2008)。Polezzi等(2008)发现P200对反馈的预期敏感,不可预期的反馈比可预期的反馈诱发更大波幅的P200。一般认为P300是与注意、决策、结果评价等认知功能相关的ERP成分(Sato et al., 2005; Yeung & Sanfey, 2004)。P300波幅与认知资源的投入量成正比,能够反映大脑对注意资源的分配情况(Leng & Zhou, 2010; Polich, 2007)。而采用赌博任务的研究发现P300对反馈数量敏感(如奖赏信息中提供+3的奖赏,还是+1的奖赏)而不受反馈效价(积极反馈或消极反馈)的影响(Polezzi et al., 2008; Sato et al., 2005)。

此外,ERPs研究在200~300 ms发现与反馈刺激特定相关的负波,被称为反馈相关负波(feedback-related negativity, FRN)(李鹏, 李红, 2008)。Holroyd和Coles(2002)认为FRN可能与行为所产生的结果的评价以及行为的动机意义相关联,而不是对犯错误本身其反应。随后,Yeung和Sanfey(2004)表明FRN只对结果反馈的效价(积极反馈或消极反馈)敏感,而对于奖惩的量的多少并不敏感。消极反馈比积极反馈诱发的FRN波幅更大,说明FRN对于积极反馈和积极反馈的敏感性不同。而FRN不仅仅代表结果的好坏,而且反映了未来如何调节行为。van der Helden, Boksem和Blom(2010)发现FRN大小能够预测被试是否在下次调节行为或转换策略。当被试从当前的消极反馈中有所学习时,下次就会选择以前没有尝试过的选项(即成功的调节行为),FRN的波幅就越大;而当被试没有从当前的消极反馈中学习时,仍然选择以前尝试过的选项(重复错误的选项),FRN的波幅就越小。但是以上结论大多是在赌博范式或测谎任务范式中得出,这些研究中的反馈效价涉及报酬的多少或奖惩机制,可能存在着复杂的情感过程(崔茜, 张庆林, 2013)。那么对于对家族相似性类别这类学习任务而言,积极反馈与消极反馈的认知神经机制如何,尚未有研究加以考察。

| 表 1 家族相似性类别结构 |

因此,本研究拟以家族相似性类别结构为研究对象,采用事件相关电位技术研究反馈效价影响类别学习的认知神经机制。家族相似性类别结构是以相似性为基础的类别学习任务,其更强调类别内成员之间的相似性(Yamauchi & Markman, 1998)(如表1)。相比于基于规则和信息整合这类知觉类别结构,家族相似性类别结构具有明确的维度特征,更加接近自然的类别材料,被试可以采取多种策略进行学习(邢强等, 2015)。具体而言,根据反馈效价分为积极反馈组和消极反馈组,积极反馈组为反应正确提供积极反馈,反应错误不提供任何反馈;消极反馈组与之类似。实验分别记录被试在不同反馈效价和有无反馈共四种条件下的认知过程,分别比较:有无积极反馈、有无消极反馈和积极反馈-消极反馈条件下的特定ERP成分差异。由于不同反馈条件下对个体注意资源、策略转换等不同,通过分析特定脑电成分探讨类别学习中反馈的作用机制。

2 方法 2.1 被试20名大学生被试,男女各半,年龄介于20~25岁,其裸视视力或矫正视力正常。被试均为右利手,身体健康,无心理疾病和头部重大创伤,自愿参加实验,实验结束后给予适当报酬。积极反馈组和消极反馈组各随机分配10名被试,根据刘志雅和莫雷(2008)的实验设计,我们将被试连续3个block(实验组块)达到90%正确率为学习成功,30个block仍未达到90%正确率的为学习不成功。剔除实验过程中没有学习成功的被试,最后获得有效数据13份,其中积极反馈条件7份,消极反馈条件6份。其中积极反馈组一名被试伪迹较多,予以删除,12名被试数据进行脑电统计分析。

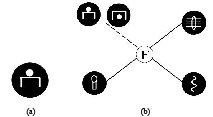

2.2 实验材料根据表1的相关维度数据,使用Photoshop设计图片,像素设置为1024×768。图片由一个类别标签(F或J)和四个维度特征组成。F和J的原型见图1。

|

| 图 1 F和J的原型 |

2.3 实验设计

被试间实验设计,自变量为反馈效价和有无反馈,其中反馈效价包括积极反馈和消极反馈,有无反馈包括有反馈和无反馈。因变量包括行为指标(达到标准所需单元数、学习阶段和测试阶段的正确率)和ERP成分。在ERP系统中根据反馈类型与是否提供反馈做四个标记,分别为S44(积极反馈,有),S55(积极反馈,无);S66(消极反馈,有),S77(消极反馈,无)。

2.4 实验程序使用E-prime2.0软件进行编程,刺激图片呈现在分辨率为1024×768的显示器上。实验分学习和测试两个阶段。

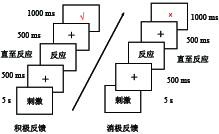

在学习阶段(如图2),首先呈现刺激,然后被试判断刺激所属类别,最后给出反馈。原型刺激在实验中不呈现,非原型实验刺激随机呈现,8个trials(试次)为1个block,3个block有1分钟休息时间,当被试连续3个block的正确率达到90%,学习结束进入测试阶段(若被试30个block达不到学习标准学习阶段也结束)。积极反馈组,被试分类反应正确呈现红色“√”,分类判断错误时不提供反馈,呈现空白屏;消极反馈组,则被试分类反应正确时不提供反馈,呈现空白屏,被试分类反应错误呈现红色“×”。

|

| 图 2 积极反馈与消极反馈实验流程图 |

参考刘志雅和莫雷(2008)的实验设计,测试阶段包括3个分测试,均不提供反馈。第一个是分类测试,要求被试像学习阶段那样对呈现的图片进行判断,判断的图片增加了两个类别的原型。第二个是记忆测试(图3a),要求被试判断单个特征所属类别。第三个为推理测试(图3b),要求被试判断虚线上的两个特征哪个属于图片所属类别。分类测试与学习阶段完全一样,增加了原型;记忆测试是对单个特征的记忆,而推理测试则需要对类别内部特征关系或者类别结构进行推理才能取得较好成绩,通过三种测试,以便全面探查积极反馈与消极反馈的特点。

|

| 图 3 记忆测试(a)和推理测试(b)样例 |

2.5 数据记录与分析

采用德国Brain Products公司生产的ERP记录系统,采用国际10~20系统的32导电极帽记录脑电,以双耳乳突的连线作为参考电极,双眼外侧安置电极记录水平眼电(HEOG),左眼上下安置电极记录垂直眼电(VEOG)。每个电极处的头皮电阻保持在5 KΩ以下,滤波带通0.01~80 Hz,采样率为500 Hz/导,50 Hz陷波(市电频率),放大100000倍,完成连续记录EEG后离线(offline)处理数据,自动校正VEOG和HEOG,剔除波幅大于±80 μV伪迹。

采用自带Analyzer 2.0软件对数据进行分析,分析时程(epoch)为1000 ms,即反馈呈现前200 ms到反馈呈现后800 ms,基线(-200~0)ms。使用Segmentation功能按照标记的刺激类型进行分段,基线校正(-200~0),并进行以反馈刺激为零点叠加获得总平均图(赵仑, 2004)。根据实验目的和总平均图(如图4和图5),选取6个电极点,分别是Fz、Fc1、Fc2、Cz、Cp1、Cp2进行分析,参考以往研究(Polezzi et al., 2008),不同条件下被试的错误反应(即有消极反馈和无消极反馈)的ERP波形,在时间窗100~220 ms对P200进行分析;分别在有无消极反馈、有无积极反馈和积极反馈和消极反馈条件下选取时间窗300~400 ms,对P300进行分析;在有无消极反馈条件下,选取时间窗为200~300 ms对FRN进行分析。所得p值使用Greenhouse-Geisser法进行校正。

3 结果与分析 3.1 不同反馈效价下被试的学习情况消极反馈组被试平均需要(13.83±7.99)个组块达到学习标准,而积极反馈组被试平均需要(19.43±8.79)个组块达到学习标准。积极组被试的学习速度慢于消极组,但独立样本t检验表明两者差异不显著t(11)=–1.192,p>0.05。

对积极反馈组和消极反馈组的测试阶段成绩进行独立样本t检验。分类测试成绩上,积极反馈的正确率为(0.94±0.23),消极反馈的正确率为(0.98±0.13),两者差异不显著t(11)=1.19,p>0.05。记忆测试成绩上,积极反馈正确率为(0.82±0.39),消极反馈正确率为(0.896±0.309),两者差异不显著t(11)=1.07,p>0.05。推理测试上,消极组被试的正确率为(0.896±0.306),积极组被试的正确率为(0.74±0.44),两者差异显著t(11)=4.21,p<0.001, 即消极反馈组推理测试成绩显著好于积极反馈组。

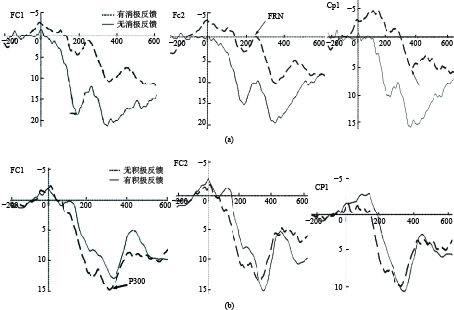

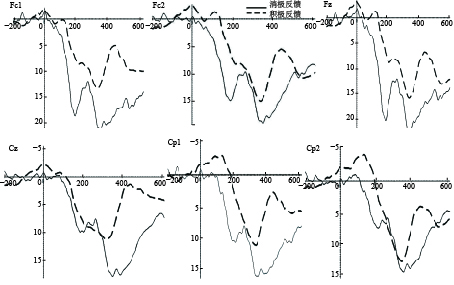

3.2 ERP结果为检验呈现不同的反馈条件后,被试分类过程中诱发的脑电成分是否有差异,依据反馈效价和有无反馈,分别对“积极反馈-有”、“积极反馈-无”、“消极反馈-有”和“消极反馈-无”的波形进行叠加。其中,叠加的“积极反馈-有”条件下平均有效试次为79,“积极反馈-无”条件下平均有效试次42,“消极反馈-无”条件下平均有效试次为57,“消极反馈-有”条件下平均有效试次为40。同时, 依据图4和图5的总平均图, 发现诱发的P200,P300,FRN等脑电成分,采用最大振幅法,以波幅和潜伏期对各成分进一步进行统计检验。

|

| 注:(a)两种条件下个体错误反应在Fc1,Fc2,Cp1上总平均图,即“有消极反馈”,“无消极反馈”的ERPs;(b)两种条件下个体正确反应在Fc1,Fc2,Cp1上总平均图,即“有积极反馈”,“无积极反馈”的ERPs。 图 4 ERP总平均图 |

|

| 注: 两种条件下在Fc1,Fc2,Cp1,Cp2,Cz,Fz电极上的波形图 图 5 积极反馈与消极反馈条件下ERP总平均图 |

3.2.1 P200

个体反应错误时,从图4(a)可以看到激活P200, 100~220 ms时间窗,对P200的潜伏期进行2(有消极反馈,无消极反馈)×电极(Fc1,Fc2,Cp1,Cp2,Cz,Fz)重复测量方差分析,发现均无主效应及交互效应。表明对于个体的错误反应,有无反馈下的潜伏期没有显著差异。

对于P200峰值进行2(有,无)×电极(Fc1,Fc2,Cp1,Cp2,Cz,Fz)重复测量方差分析,结果发现,反馈的主效应显著,F(1, 10)=9.13,p=0.013,η2=0.78, 有消极反馈条件下波幅显著小于无消极反馈条件下;电极主效应显著F(5, 50)=13.01,p<0.001, η2=0.97, 两者交互作用不显著, F(5, 50)=1.72,p=0.210。

3.2.2 P300(1)被试反应错误

个体反应错误时,如图4(a),在300~400 ms时间窗内,对P300的潜伏期进行反馈(有消极反馈,无消极反馈)和电极(Fc1,Fc2,Cp1,Cp2,Cz,Fz)的重复测量方差分析表明:各主效应及交互作用均不显著。

对P300的峰值进行反馈(有消极反馈,无消极反馈)和电极(Fc1,Fc2,Cp1,Cp2,Cz,Fz)的重复测量方差分析,反馈主效应显著,F(1, 10)=11.83, p=0.006, η2=0.87, 电极主效应不显著F(5, 50)=3.13,p=0.084;交互作用不显著,F(5,50)=0.83,p >0.05。

(2)被试反应正确

个体反应正确下,如图4(b)在300~400 ms时间窗,对P300的潜伏期进行反馈效价(有积极反馈,无积极反馈)和电极(Fc1,Fc2,Cp1,Cp2,Cz,Fz)的重复测量方差分析表明,各主效应及交互作用均不显著。

对P300的峰值进行重复测量方差分析,结果表明,反馈的效应不显著,F(1, 10)=0.53, p>0.05;电极主效应显著F(5, 50)=8.79,p<0.001,η2=0.98;交互作用不显著,F(5,50)=1.04,p>0.05。

(3)积极反馈与消极反馈

积极反馈与消极反馈的条件下,如图5在300ms~400 ms时间窗,对P300的潜伏期进行反馈效价(积极反馈,消极反馈)和电极(Fc1,Fc2,Cp1,Cp2,Cz,Fz)的重复测量方差分析表明,各主效应及交互作用均不显著。

对P300的峰值进行反馈效价(积极反馈,消极反馈)和电极(Fc1,Fc2,Cp1,Cp2,Cz,Fz)的重复测量方差分析,结果表明,反馈效价主效应不显著,F(1, 10)=1.70, p>0.05;电极主效应显著F(5, 50)=5.44,p=0.008,η2=0.84, 交互作用不显著F(5,50)=1.36,p>0.05。

3.2.3 FRN个体反应错误下,选择时间窗200 ms~300 ms,对FRN的潜伏期进行反馈(无消极反馈,有消极反馈)和电极(Fc1,Fc2,Cp1,Cp2,Cz,Fz)的重复测量方差分析,结果表明:各主效应及交互效应均无显著差异。表明无论有无消极反馈条件的潜伏期上不存在显著差异。

个体反应错误下,选择时间窗200 ms~300 ms,对FRN的波峰进行反馈(无消极反馈,有消极反馈)和电极(Fc1,Fc2,Cp1,Cp2,Cz,Fz)的重复测量方差分析,结果表明:反馈主效应显著,F(1, 10)=8.02, p=0.018, η2=0.72;电极主效应不显著F(5, 50)=2.20,p=0.157。交互作用不显著F(5,50)=0.76,p>0.05。

4 讨论本研究以家族相似性类别结构为研究对象,对反馈效价影响类别学习的电生理机制进行了研究。行为结果显示,两种条件下,被试在分类测试与记忆测试上成绩没有差异;推理测试中消极组被试的成绩显著优于积极组,表明消极反馈可能使得被试对刺激有更深的认知加工。

脑电结果上,反馈呈现后的200~300 ms,无反馈比有消极反馈条件下诱发更正的P300,但积极反馈和消极反馈条件下诱发的P300波幅并没有显著差异。反馈呈现后的200~300ms,有消极反馈和无消极反馈条件下均诱发产生FRN,消极反馈下的FRN波幅显著大于无反馈条件。

4.1 P200Polezzi等(2008)发现P200对反馈的预期敏感,不可预期的反馈比可预期的反馈诱发更大的P200,实验中发现无反馈的条件下比有消极反馈下P200有更大的激活,相比而言,无反馈的条件下,更是一种不可预期的反馈,因此会诱发更大的P200。此外,因为本研究并未采用概率反馈,即积极反馈组对于被试每次的正确反应均会做出反馈,错误反应则为空白屏,消极反馈组类似。由于每一幅刺激只有错误和正确两种情况,所以可能在没有反馈出现的情况下,被试依然猜出其反应正确与否的问题。但在不同条件下被试反应错误时,诱发的P200成分可以发现,P200在无反馈条件下(即空白屏)的波幅显著大于有反馈条件。如果被试能够猜出呈现空白屏时为反应错误,那么空白屏的出现即为消极反馈,但从脑电数据上可以发现空白屏呈现条件(即无消极反馈)与有消极反馈组之间的P200的波幅差异达到显著水平,一定程度上说明了被试并未猜测出空白屏呈现时自身的反应正确与否。

4.2 P300本研究中消极反馈和积极反馈条件都激活了P300成分,但两种反馈条件下诱发的P300波幅之间差异不显著,这是与已有的研究相一致的(Yeung & Sanfey,2004)。已有的研究表明P300对于反馈效价(积极反馈或消极反馈)并不敏感虽然积极反馈和消极反馈诱发了正负两种不同的情绪体验,但两种情绪体验的强度并无差异(崔茜,张庆林,2013)。但值得注意的是,当我们分别比较有无消极反馈、有无积极反馈的脑电结果时,发现积极反馈与消极反馈对于家族相似性类别学习的不对称性。具体而言,相比于无反馈的条件,P300对消极反馈更加的敏感,消极反馈诱发更大的波幅;而P300对于有无积极反馈并不敏感。已有研究表明P300与记忆更新,编码和提取有关,且P300波幅大小反映的是注意资源的投入的程度(Donchin & Coles, 1988)。该结果表明提供在家族相似性类别学习中,相较于积极反馈与无反馈,消极反馈比无反馈可以吸引学习者投入更多的注意资源,进行认知加工。

4.3 FRN脑电结果发现个体反应错误情况下,反馈呈现后的200~300 ms,有无消极反馈下均诱发产生FRN,且消极反馈下FRN波幅显著大于积极反馈下的波幅。van der Helden等(2010)发现了当被试从当前的消极反馈中有所学习时,下次就会选择以前没有尝试过的选项(即成功的调节行为),FRN的波幅就越大;而当被试没有从当前的消极反馈中学习时,仍然选择以前尝试过的选项(重复错误的选项),FRN的波幅就越小。说明了消极反馈相比于积极反馈帮助被试调整学习策略,更好的学习类别知识。

4.4 是强化学习还是错误驱动本研究的行为指标上,积极反馈组和消极反馈组的学习标准、分测验成绩与已有行为研究结果并不一致(邢强等,2015)。具体而言本研究在达到学习标准的速度上,消极反馈组(13.83±7.99)学习速度快于积极反馈组(19.43±8.79),但并未达到显著性水平。其次对两种条件测试阶段的成绩进行比较,在分类测试与记忆测试上,积极反馈组和消极反馈组被试的成绩之间没有显著差异,而推理测试上,消极反馈组的成绩显著高于积极反馈组的成绩。与之相反,邢强等(2015)同样以家族相似性类别结构为研究对象,采用学习-迁移范式,结果发现被试消极反馈组在学习速度上显著优于积极反馈组,且在分类测验和记忆测验上的成绩显著优于积极反馈组,但两种反馈条件在推理测验上则不存在差异。考虑到本研究采用脑电实验,相比于邢强等研究,由于脑电数据处理等因素对被试的剔除,使得本研究的被试量较少,因此我们行为数据上存在一定差异,以后的研究还可进一步补充研究,确认积极反馈和消极反馈对不同测试任务影响的差异性。但脑电数据依然可以发现相比于积极反馈与无反馈条件,无论P300还是FRN成分,消极反馈条件的波幅均显著大于无反馈条件下。总体上而言,本研究与邢强等研究均认为相比于积极反馈,消极反馈对家族相似性类别结构具有更大的影响。消极反馈比积极反馈提供更多的信息,在消极反馈条件下,被试既知道什么是正确的,又知道什么是不正确的(Kulhavy & Anderson, 1972; Smith & Kimball, 2010)。在本研究中积极反馈反应正确和消极反馈反应正确的条件下,P300在消极反馈条件下有更大的波幅值,表明消极反馈可以吸引学习者投入更多的注意资源。而另一方面对错误反应,有消极反馈下FRN波幅显著大于无反馈条件。这说明了在消极反馈下使得个体大脑皮层有更大的激活,调整策略(Niv, 2009)。

5 结论本研究条件得出如下结论:(1)行为结果上相比积极反馈,消极反馈在推理测验中的成绩显著优于积极反馈。(2)脑电结果上,P200,P300和FRN均与家族相似性类别学习中的反馈加工有关;家族相似性类别学习中,积极反馈与消极反馈存在不对称性。相比于无反馈的条件,P300对消极反馈更加的敏感,消极反馈诱发更大的波幅,学习者投入更多的注意资源进行认知加工。而P300对于有无积极反馈并不敏感。(3)相比无反馈条件下,消极反馈条件下FRN有更大的激活,说明了消极反馈对被试以后的行为起着更大的调节作用。总之,实验表明相比于积极反馈,消极反馈对家族相似性类别学习更加有效,错误驱动发挥较大作用。

崔茜, 张庆林. (2013). 测谎中反馈加工的认知神经机制:一项ERP研究. 心理科学, 36(1): 61-66. |

李鹏, 李红. (2008). 反馈负波及其理论解释. 心理科学进展, 16(5): 705-711. |

刘志雅, 莫雷. (2009). 两种学习模式下类别学习的结果: 原型和样例. 心理学报, 41(1): 44-52. |

刘志雅, 莫雷. (2008). 三水平特征的家族相似性类别结构的分类和推理学习. 心理科学, 31: 289-293. DOI:10.3969/j.issn.1671-6981.2008.02.007 |

孙海龙, 邢强. (2014). 反馈对知觉类别学习的影响及其认知神经生理机制. 心理科学进展, 22(1): 67-74. |

邢强, 孙海龙,车敬上. (2014). 观察学习与反馈学习方式对类别学习的影响. 广州大学学报(社会科学版), (12): 17-22. |

赵仑. (2004). ERP实验教程. 天津: 天津社会科学院出版社.

|

Ashby, F. G., & Maddox, W. T. (2010). Human category learning 2.0. Annals of the New York. Academy of Sciences, 122: 147-161. |

Ashby, F. G., & O'Brien, J. B. (2007). The effects of positive versus negative feedback on information-integration category learning. Percept & Psychophysics, 69: 865-878. |

Donchin, E., & Coles, M. G. H. (1988). Is the P300 component a manifestation of Context updating?. Behavioral Brain Science, 11: 355-372. |

Hajeak, G., Moser, J. S., Holroyd, C. B., & Simons, R. F. (2006). The feedback-related negativity reflects the binary evaluation of good versus bad outcomes. Biological Psychology, 72(2): 148-154. |

Holroyd, C. B., & Coles, M. G. (2002). The neural basis of human error processing: Reinforcement learning, dopamine, and the error-related negativity. Psychological Review, 109(4): 679-709. DOI:10.1037/0033-295X.109.4.679 |

Johansen, M. K., & Kruschke, J. K. (2005). Category representation for classification and feature inference. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 31: 1433-1458. DOI:10.1037/0278-7393.31.6.1433 |

Kulhavy, R. W., & Anderson, R. C. (1972). Delay-retention effect with multiple-choice tests. Journal of Educational Psychology, 63(5): 505-512. DOI:10.1037/h0033243 |

Leng, Y., & Zhou, X. (2010). Modulation of the brain activity in outcome evaluation by interpersonal relationship: An ERP study. Neuropsychologia, 48(2): 448-455. DOI:10.1016/j.neuropsychologia.2009.10.002 |

Monchi, O., Petrides, M., Doyon, J., Postuma, R.B., Worsley, K., & Dagher, A. (2004). Neural bases of set-shifting deficits in Parkinson’s disease. Journal of Neuroscience, 24(3): 702-710. DOI:10.1523/JNEUROSCI.4860-03.2004 |

Niv, Y. (2009). Reinforcement learning in the brain. Journal of Mathematical Psychology, 53: 139-154. DOI:10.1016/j.jmp.2008.12.005 |

Polich, J. (2007). Updating P300: An integrative theory of P3a and P3b. Clinical Neurophysiology, 118(10): 2128-2148. DOI:10.1016/j.clinph.2007.04.019 |

Polezzi, D., Lotto, L., Daum, I., Sartori, G., & Rumiati, R. (2008). Predicting outcomes of decisions in the brain. Behavioural Brain Reseach, 187: 53-65. |

Sato, A., Yasuda, A., Ohira, H., Miyawaki, K., Nishikawa, M., ……, & Kuboki, T. (2005). Effects of value and reward magnitude on feedback negativity and P300. NeuroReport, 16(4): 407-411. DOI:10.1097/00001756-200503150-00020 |

Smith, T. A., & Kimball, D. R. (2010). Learning from feedback: Spacing and the delay-retention effect. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 36(1): 80-95. DOI:10.1037/a0017407 |

van der Helden, J., Boksem, M. A. S, & Blom, J. H. G. (2010). The importance of failure: Feedback-related negativity predicts motor learning efficiency. Cerebal Cortex, 20(7): 1596-1603. DOI:10.1093/cercor/bhp224 |

Yamauchi, T., & Markman, A. B. (1998). Category learning by inference and classification. Journal of Memory and Language, 39: 124-148. DOI:10.1006/jmla.1998.2566 |

Yeung, N., & Sanfey, A. G. (2004). Independent coding of reward magnitude and valence in the human brain. The Journal of Neuroscience, 24: 6258-6264. DOI:10.1523/JNEUROSCI.4537-03.2004 |

2. Management School, Jinan University, Guangzhou 510632;

3. Guangdong Nanfang Vocational College, Jiangmen 529000

2018, Vol. 16

2018, Vol. 16