| 客体表征质量在语义客体注意效应中的作用 |

2. 鲁东大学教育科学学院,烟台 264011

人们最初对内隐视觉注意的研究主要集中在空间注意,并且提出了著名的“聚光灯”模型(spotlight, Posner, 1980),“变焦透镜”模型(zoom-lens, Eriksen & St James, 1986)以及“空间梯度”模型(gradients, Downing & Pinker, 1985)。这些模型的核心观点是在注意所覆盖的空间或位置上,视觉信息的加工能够得到易化。但Duncan(1984)通过分离注意范式发现,被试对同一客体上两个属性判断的反应时要快于对不同客体上两个属性判断的反应时,由此Duncan认为两个客体在空间上是相互重叠的,其反应时的差异应该是由被试所要报告的属性是否在同一个客体上所导致的。换言之,除空间因素之外,客体因素也能够影响注意的分配。

Egly,Driver和Rafal(1994)提出的双矩形线索范式是目前研究客体注意应用最多的范式。在该范式中,给被试呈现两个相邻的水平或竖直方向的矩形,几秒钟之后会在其中一个矩形的一端突然呈现一个线索,该线索能够将被试的注意自动地吸引到矩形的一端(在此过程中被试的眼睛要始终盯着屏幕中央的注视点)。被试的任务就是尽快探测到目标并进行反应。目标可以出现在提示的位置,也可以出现在提示矩形的另一端(无效提示相同客体),还可以出现在另外一个矩形的一端(无效提示不同客体),该处距线索的距离与线索到被提示矩形的另一端的距离相等。该范式的重要发现是,被试对无效提示相同客体的觉察速度要快于对无效提示不同客体的觉察速度。这种相同客体和不同客体之间反应时的差异就表明了基于客体的注意效应。

已有研究发现,除自下而上的因素之外(Baldauf & Desimone, 2014),自上而下的因素也能够对客体知觉起到调节作用,从而影响注意的分配,如指导语(Chen, 1998)、语义知识(Li & Logan, 2008)等。Li和Logan利用汉语双字词为实验材料,探究了由双字词的语义信息(自上而下方式)所定义的客体是否会影响注意的分配,进而形成客体注意效应。他们采用双矩形线索范式,每个试次给被试通过水平或竖直的方式呈现两组无语义联系的双字词。从自下而上的角度来看,这四个汉字可以知觉成四个独立的客体,或根据格式塔原则也可以知觉成一个大的客体。然而,从自上而下的角度来看,对于一个熟练的汉语阅读者,它们可以被知觉成两个双字词,从而被定义为两个语义客体。结果发现,在线索无效的条件下,线索字和目标字能够组成双字词时,被试对目标字探测的速度要快于线索字和目标字不能组成双字词的情况。该结果表明,通过自上而下方式定义的客体也能够影响注意的分配,从而产生客体注意效应。Yuan和Fu(2014)则利用左右结构的汉字为实验材料,同样采用双矩形线索范式,从单个汉字的水平考察了通过自上而下方式定义的客体能否形成客体注意效应。结果发现,在单个汉字的水平下依然能够形成基于语义客体的注意效应。这些结论得到了后续研究的证实(Liu, Wang, & Zhou, 2011)。

研究者发现通过变化格式塔客体表征的质量会直接影响客体效应的大小,甚至影响客体注意效应的产生与否(Ariga, Yokosawa, & Ogawa, 2007; Goldsmith & Yeari, 2003; Moore, Yantis, & Vaughan, 1998)。Zhao,Wang,Liu,Zhao和Liu(2015)通过变化格式塔客体和语义客体之间的表征强度发现,两类客体之间的表征强度是决定两类客体竞争结果的重要因素,换言之,客体表征强度更大的一类客体将会影响注意的分配,这表明客体表征的质量是影响客体注意效应的重要因素(Chen,2012)。虽然在格式塔客体层面上已经发现客体表征质量是影响客体注意效应的重要因素,但目前对于语义客体注意效应的研究主要集中于语义客体(汉语双字词或单个汉字)是否能够形成客体注意效应,鲜有研究直接考察不同语义客体表征质量对客体注意效应的影响。在Li和Logan(2008)研究中所选取的汉语双字词都是中高频词,这样就可能造成不同双字词之间的语义客体表征质量并无明显差异,因此研究中所形成的语义客体能够影响注意的分配,进而产生客体注意效应。但我们认为,并不是所有汉语双字词所形成的语义客体都能产生客体注意效应,只有客体表征质量高的语义客体才可能形成客体注意效应,而客体表征质量低的语义客体可能并不会形成客体注意效应。

针对此问题,本实验拟采用高频、低频的汉语双字词为实验材料,选用不同词频的双字词作为实验材料主要有三方面原因:第一,双字词在汉语中最为常见,因此对于熟练的汉语阅读者习惯于通过自上而下的方式进行知觉组织。第二,通过多元回归分析发现,词频在词汇判断中的作用最为重要(陈新葵,张积家,2010),而且这种词频效应在视觉加工的最初阶段就会出现,即使在只有部分信息得到感知的情况下(Baayen, 2011)。第三,通达表征的混合模型认为,高频词是以整词的形式被激活的,低频词则是以词素分解的形式被激活的,即高频词更强调整词在词汇判断中的作用,其整体性更强,而低频词则更强调词素在词汇判断中的作用,其整体性相对较弱(田宏杰,闫国利,白学军,2009;Caramazza, laudanna, & Romani, 1988)。那么这种由词频所造成的语义客体表征质量的差异是否会在形成基于客体注意方面也存在不同呢?综上所述,本研究的预期假设为,对于一个熟练的汉语阅读者,由于高频词整词的客体表征质量更高,因此在高频词上能够形成基于语义客体的注意效应,而低频词整词的客体表征质量相对较低,因此在低频词上这种效应可能不明显;语义客体表征质量是影响基于语义客体注意效应的重要因素。

2 方法 2.1 被试选取母语为汉语的在校大学生24名(其中女生13名),年龄范围20~26岁,平均年龄22.71岁,视力或矫正视力正常,实验结束后均获得一定报酬。

2.2 实验设计采用2(词频:高频词、低频词)×2(语义客体:无效提示相同客体、无效提示不同客体)两因素被试内设计。

2.3 实验材料在每个试次中呈现四个汉字,这些汉字均为黑色,背景为白色,每一横行两个汉字,每一竖行两个汉字,组成一个2×2的刺激矩阵(见图1)。在一半试次中,每一横行的两个汉字能够组成一个词,另一半试次中,每一竖行的两个汉字能够组成一个词。选取400个低频词,平均词频2每百万;400个高频词,平均词频370每百万(Cai & Brysbaert, 2010)。经统计检验高频词和低频词的词频差异显著(p < 0.01),笔画数差异不显著( p > 0.05)。同一试次中所呈现的两组词均为高频或低频词,对角线上的两个汉字不能组成一个词,每组词只出现一次,同时每个试次中的两组词之间无意义联系。

实验材料的呈现通过Eprime程序编程控制,使用戴尔笔记本电脑(型号:N4110)为显示设备,屏幕分辨率为1024×768。被试与屏幕之间的距离为50 cm,字体为宋体,36×36像素,约为0.93°视角,行间距与列间距均为0.93°视角。

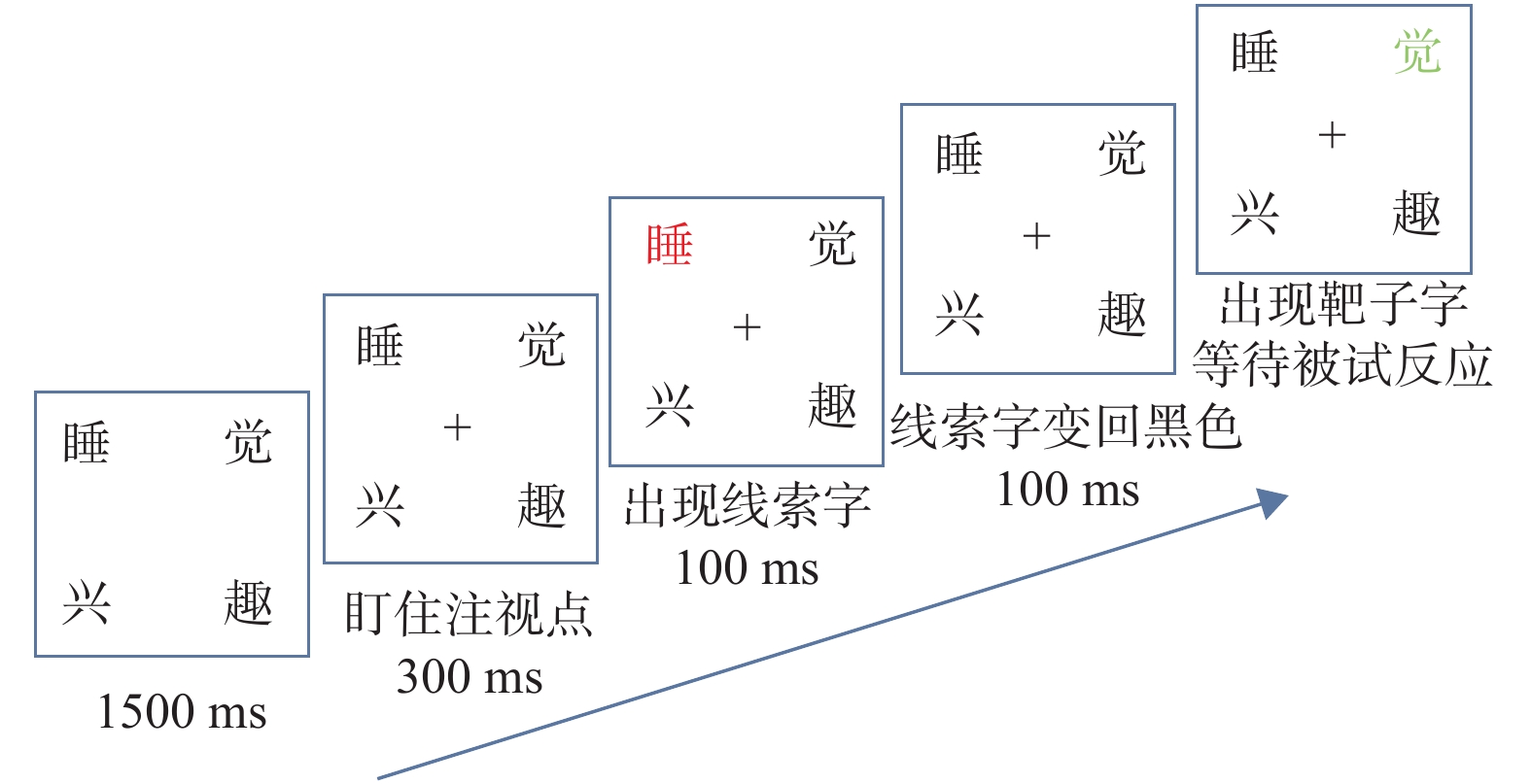

2.4 实验程序在正式实验之前,有24个练习试次。正式实验总共400个试次,平均分配到5个组块中。在每个试次中,首先给被试呈现四个汉字1500毫秒,以确保被试能够有足够的时间将这四个汉字加工成词。之后在四个汉字的中央呈现一个黑色十字注视点,要求被试盯住这个黑色注视点,直至当前试次结束。300毫秒之后,线索字变成红色持续100毫秒,线索在四个汉字位置上出现的可能性相等。之后线索字变为黑色,100毫秒之后目标字变为绿色直至被试进行按键反应(见图1)。在400个试次中,有336个试次目标字会出现,有64个试次(约占总试次的16%)为空白试次,目标字不会出现。当目标字出现时,要求被试在保证正确的情况下尽快按键盘上的字母“N”键;当目标字不出现时,被试不需要按键。为了更好地考察不同语义客体表征质量是否会影响基于客体的注意效应,在实验中目标字不会出现在线索有效的位置,目标字仅会出现在无效提示相同客体和无效提示不同客体的位置,同时目标字也不会出现在线索字的对角线位置上,被试在实验前对此并不知情。每个组块中的不同条件的试次随机呈现,组块间的顺序在被试间进行平衡。练习结束以及每实验组块之后有一个短暂的休息,长度由被试自行控制。

|

| 图 1 本研究所使用的范式以及实验程序,样例中的边框在实验中并不呈现 |

3 结果分析

只对反应正确且目标词出现的试次进行统计,反应时小于200毫秒或者大于三个标准差的数据被剔除,总共有1.91%反应正确且目标词出现的试次被剔除。另外,有四名被试在空白试次中的正确率低于90%,其数据也被整体剔除,因此总共二十名有效被试的数据进入最后的统计分析,使用SPSS 22.0软件进行统计分析。

3.1 反应正确率在目标探测任务中,击中率(目标出现且反应)为98.41%,虚报率(目标未出现但反应)为5.16%。因为反应的正确率非常高,因此就不再对正确率的数据进行进一步的分析。

3.2 反应时通过2(词频:高频词、低频词)×2(语义客体:无效提示相同客体、无效提示不同客体)两因素重复测量方差分析发现,词频的主效应显著, F(1, 19)= 11.44,p < 0.01,偏 η2 = 0.38。语义客体的主效应边缘显著, F(1, 19)= 3.88,p = 0.06,偏η2 = 0.17,这表明被试能够通过自上而下的方式将四个汉字加工成两个语义客体,即被试表现出了基于语义客体的注意效应。词频与语义客体的交互作用显著, F(1, 19)= 5.10,p < 0.05, 偏 η2 = 0.21。

| 表 1 高低频词在不同语义客体条件下的反应时(毫秒) |

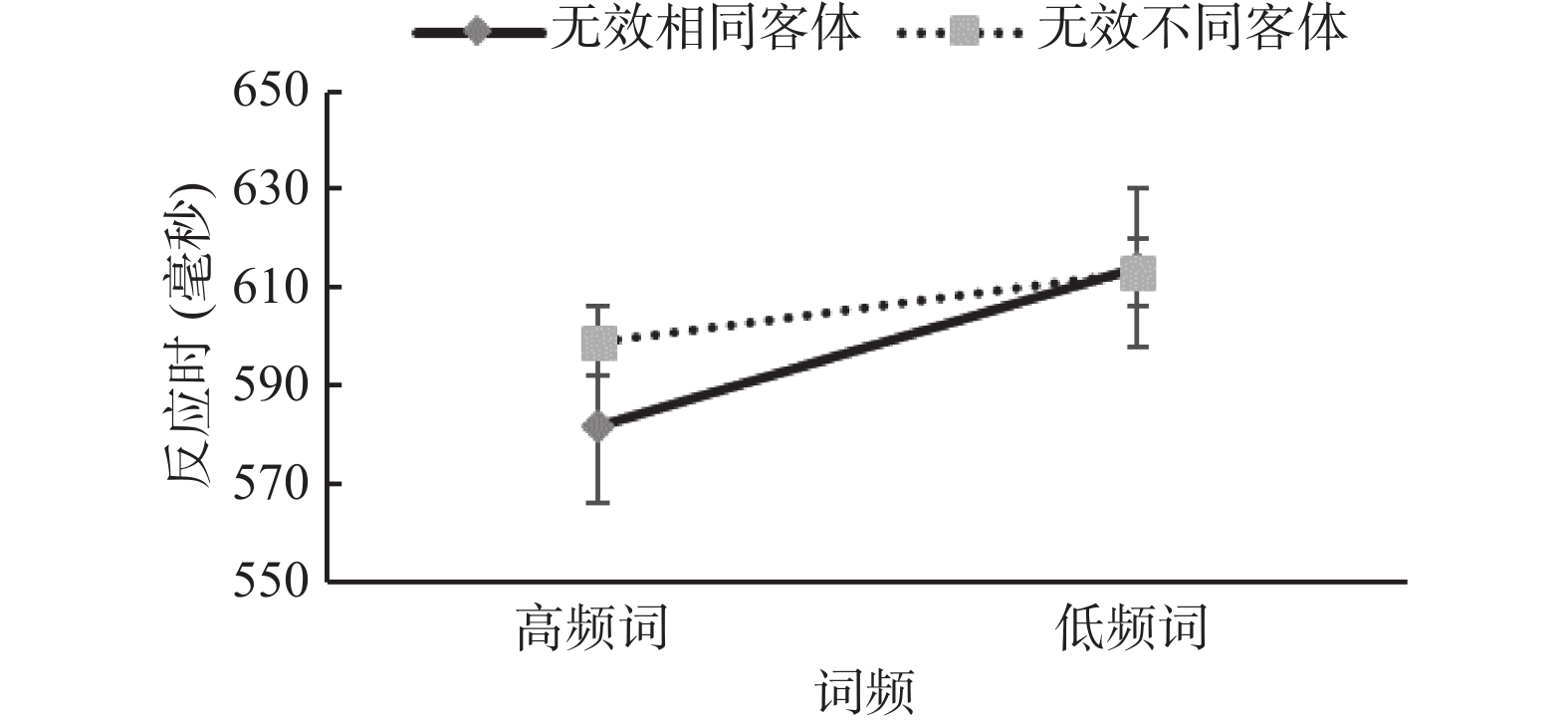

通过对交互作用进行简单效应分析,在高频词条件下出现了基于语义客体的注意效应,即在无效提示相同客体(如“睡-觉”)的情况下(582毫秒)被试的反应时显著快于在无效提示不同客体(如“睡-兴”)的情况下(599毫秒,F(1, 19)= 5.90,p < 0.05,偏 η2 = 0.24),效应量为17毫秒,这与Li和Logan(2008)的研究结果相似。同时还发现,在低频词条件下,被试在无效提示相同客体情况下的反应时与在无效提示不同客体情况下的反应时无显著差异, F(1, 19)= 0.10,p = 0.76,这表明在低频词的条件下并没有出现基于语义客体的注意效应(见图2)。

|

| 图 2 词频与语义客体的交互作用 |

通过方差分析还发现,在无效提示相同客体条件下被试对高频语义客体目标字的反应显著快于对低频语义客体目标字的反应, F(1,19)= 11.10,p < 0.01,偏 η2 = 0.37,这表明由于高频词的整体性更强,因而高频词整词的客体表征质量更高,从而被试对目标字的察觉速度更快。相反,由于低频词的整体性相对较弱,因而低频词整词的客体表征质量相对较低,从而被试对目标字的察觉速度变慢。

4 讨论本研究考察了不同语义客体表征质量对基于语义客体注意效应的影响。我们发现,当语义客体表征质量较高时(高频语义客体条件下)出现了基于语义客体的注意效应。更为重要的是,当语义客体表征质量较低时(低频语义客体条件下)却并未出现基于语义客体的注意效应。

本研究在高语义客体表征质量条件下所发现的语义客体效应与前人的研究结果一致(Li & Logan, 2008),这表明在本研究中被试能够很好将四个汉字通过自上而下的方式加工成两个语义客体。但有趣的是,这种客体效应只在高语义客体表征质量条件下出现,而未在低语义客体表征质量条件下出现,我们认为可能的原因是,高频词的整体性更强,而低频词的整体性相对较弱(田宏杰等,2009;Caramazza et al., 1988)。被试的注意被吸引到线索字之后,如果目标字能够和线索字组成一个高频词,由于被试对高频词的加工是采用整体激活的方式,因而高频词整词的客体表征质量更高,从而目标字更易被察觉。然而,如果目标字与线索字组成的是低频词的话,由于被试对低频词的加工是以词素分解的形式被激活的,因而低频词整词的客体表征质量相对较低,从而被试对目标字的察觉速度变慢,致使没有出现客体效应。

相比于前人的研究(Li & Logan, 2008),本研究的不同之处主要体现在:以往研究主要集中在探讨自上而下的知觉组织能否形成基于语义客体的注意效应,而本研究则是在其研究的基础上探究不同客体表征质量对基于语义客体注意效应的影响。在以往的实验中,将词频作为一种平衡因素加以处理,主要选取中高频词作为实验材料,这样就有可能掩盖不同语义客体表征质量之间的差异。而在本研究中,我们选取高低频不同的双字词,并得到了符合我们之前预想的结果——在高语义客体表征质量的条件下出现了客体注意效应,而在低语义客体表征质量的条件下未出现客体注意效应,从而证明语义客体表征质量是影响基于语义客体注意效应的重要因素。同时本研究也将该因素对于客体注意效应的作用从自下而上的知觉层面拓展到自上而下的知觉层面,为以后的研究奠定了一定的理论基础。

在本研究中,我们对最初的双矩形线索范式(Egly et al., 1994)进行了一些修改,在最初的双矩形线索范式中,75%的试次目标字会出现在线索字的位置,而在我们的实验当中将目标字出现在线索字位置的试次数降为0%(Yuan & Fu, 2014),这么做的目的在于:在最初的双矩形线索范式中所需要的试次数相对较多(Li & Logan, 2008),容易使被试产生厌烦情绪,可能会造成注意力不集中,影响实验结果,因而将目标字出现在线索字位置的试次数降为0%,这样既可以节约实验的试次数,又能够更好地集中于我们所关注的问题。但是可能有人会认为把线索的有效性降为0%之后,线索就会失效,从而无法吸引被试的注意。我们认为这种担忧是不成立的,原因如下:第一,有证据表明刺激的出现能够自动吸引注意(Yantis & Jonides, 1990),即使在线索有效性为0%的情况下(Müller & Rabbitt, 1989)。第二,减小线索的有效性还会使客体效应增强(He, Fan, Zhou, & Chen, 2004)。

5 结论在高语义客体表征质量的条件下,出现了基于语义客体的注意效应,而在低语义客体表征质量的条件下,并未出现基于语义客体的注意效应。语义客体表征质量的高低是影响语义客体注意效应的重要因素。

陈新葵, 张积家. (2010). 影响汉语动词、名词识别因素的回归分析. 心理科学, 33(1): 60-63. |

田宏杰, 闫国利, 白学军. (2009). 中文双字词在心理词典中的通达表征. 心理科学, 32(6): 1302-1305. |

Ariga, A., Yokosawa, K., & Ogawa, H. (2007). Object-based attentional selection and awareness of objects. Visual Cognition, 15(6): 685-709. DOI:10.1080/13506280601016967 |

Baayen, R. H. (2011). Corpus linguistics and naive discriminative learning. Brazilian Journal of Applied Linguistics, 11(2): 295-328. |

Baldauf, D., & Desimone, R. (2014). Neural mechanisms of object-based attention. Science, 344(6182): 424-427. DOI:10.1126/science.1247003 |

Cai, Q., & Brysbaert, M. (2010). SUBTLEX-CH: Chinese word and character frequencies based on film subtitles. PLoS One, 5(6): e10729. DOI:10.1371/journal.pone.0010729 |

Caramazza, A., Laudanna, A., & Romani, C. (1988). Lexical access and inflectional morphology. Cognition, 28(3): 297-332. DOI:10.1016/0010-0277(88)90017-0 |

Chen, Z. (1998). Switching attention within and between objects: The role of subjective organization. Canadian Journal of Experimental Psychology, 52(1): 7-17. DOI:10.1037/h0087274 |

Chen, Z. (2012). Object-based attention: A tutorial review. Attention Perception & Psychophysics, 74(5): 784-802. |

Downing, C. J., & Pinker, S. (1985). The spatial structure of visual attention. In M. I. Posner & O. S. M. Marin (Eds.), Attention and performance XI (pp. 171–168). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

|

Duncan, J. (1984). Selective attention and the organization of visual information. Journal of Experimental Psychology: General, 113(4): 501-517. DOI:10.1037/0096-3445.113.4.501 |

Egly, R., Driver, J., & Rafal, R. D. (1994). Shifting visual attention between objects and locations: Evidence from normal and parietal lesion subjects. Journal of Experimental Psychology: General, 123(2): 161-177. DOI:10.1037/0096-3445.123.2.161 |

Eriksen, C. W., & St. James, J. D. (1986). Visual attention within and around the field of focal attention: A zoom lens model. Perception and Psychophysics, 40(4): 225-240. DOI:10.3758/BF03211502 |

Goldsmith, M., & Yeari, M. (2003). Modulation of object-based attention by spatial focus under endogenous and exogenous orienting. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 29(5): 897-918. DOI:10.1037/0096-1523.29.5.897 |

He, X., Fan, S. L., Zhou, K., & Chen, L. (2004). Cue validity and object-based attention. Journal of Cognitive Neuroscience, 16(6): 1085-1097. DOI:10.1162/0898929041502689 |

Li, X. S., & Logan, G. D. (2008). Object-based attention in Chinese readers of Chinese words: Beyond gestalt principles. Psychonomic Bulletin and Review, 15(5): 945-949. DOI:10.3758/PBR.15.5.945 |

Liu, D. L., Wang, Y. H., & Zhou, X. L. (2011). Lexical- and perceptual-based object effects in the two-rectangle cueing paradigm. Acta Psychologica, 138(3): 397-404. DOI:10.1016/j.actpsy.2011.09.008 |

Moore, C. M., Yantis, S., & Vaughan, B. (1998). Object-based visual selection: Evidence from perceptual completion. Psychological Science, 9(2): 104-110. DOI:10.1111/1467-9280.00019 |

Müller, H. J., & Rabbitt, P. M. A. (1989). Spatial cueing and the relation between the accuracy of " where” and " what” decisions in visual search. The Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A: Human Experimental Psychology, 41(4): 747-773. DOI:10.1080/14640748908402392 |

Posner, M. I. (1980). Orienting of attention. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 32(1): 3-25. DOI:10.1080/00335558008248231 |

Yantis, S., & Jonides, J. (1990). Abrupt visual onsets and selective attention: Voluntary versus automatic allocation. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 16(1): 121-134. DOI:10.1037/0096-1523.16.1.121 |

Yuan, J., & Fu, S. M. (2014). Attention can operate on semantic objects defined by individual Chinese characters. Visual Cognition, 22(6): 770-788. DOI:10.1080/13506285.2014.916772 |

Zhao, J. J., Wang, Y. H., Liu, D. L., Zhao, L., & Liu, P. (2015). Strength of object representation: Its key role in object-based attention for determining the competition result between gestalt and top-down objects. Attention, Perception, & Psychophysics, 77(7): 2284-2292. |

2. School of Educational Science, Ludong University, Yantai 264011

2018, Vol. 16

2018, Vol. 16