| 神经质人格对青少年移动社交网络过度使用的影响:冲动性与人际困扰的双重中介 |

2. 西南大学教育学部,重庆 400715;

3. 福建师范大学福清分校应用心理学研究所,福州 350300;

4. 佳木斯大学 心理健康教育与咨询中心,佳木斯 154000

在过去10年中,社交网络的发展已经成为人们之间交往沟通的新方式,个体通过社交网络从事包括社会交往、在线游戏、上传图片和视频分享等不同类型的娱乐和社会活动(Allen,Ryan,Gray,McInerney,& Waters,2014;Ryan,Chester,Reece,& Xenos,2014)。随着使用强度的增加,部分青少年出现了过度的社交网络使用问题。有研究认为过度的社交网络使用是网络成瘾的一种具体形式(Andreassen & Pallesen,2014),也被看作是一种冲动控制障碍(Park & Lee,2011)。当描述成瘾行为时,研究者常使用美国《精神疾病评定与诊断手册》(DSM-5)中病理性赌博行为的标准看待过度的社交网络使用行为(Al-Barashdi,Bouazza,& Jabur,2015)。按照该标准来看,过度的社交网络使用行为主要体现在社交网络使用的时间和频率方面(即凸显性),人们使用社交网络来减少负性情绪(即情绪调节或心境改变),希望通过频繁使用社交网络获得积极愉悦体验(即耐受性或渴求感),而终止使用时就会产生痛苦体验(即戒断症状),由于过度的社交网络使用会对个体的生理或心理产生功能性损害(即冲突或功能损害),个体便会试图控制社交网络的使用但却总是失败(即反复或失去控制)。随着移动社交网络向智能手机等移动终端的转移,人们能够更频繁和便捷的使用社交网络,这也进一步导致了移动社交网络的过度使用,并给个体带来了一定的身心损害。

有研究认为社交网络是一个基于Web2.0由个体或组织以及他们之间的关系所组成的社会网络结构(Echeburúa & de Corral,2010)。个体在社交网络中可以通过系统提供的各种功能,如视频、音频、文字、图片等方式,来表达观点、分享经验、上传和下载照片、更新状态、传递信息、在线游戏、建立和维持关系等,这个平台能够满足个体各种各样的社会交往需求。随着使用强度的增加,有一少部分个体出现了过度的社交网络使用问题,这种过度的社交网络使用被认为是网络成瘾的一种具体形式(Andreassen,Torsheim,Brunborg,& Pallesen,2012),也常被称作社交网络成瘾行为。Echeburúa和de Corral(2010)总结认为,社交网络成瘾行为不仅是指社交网络使用时间和强度的增加,它还是一种包含心理依赖性、缺乏控制和对日常生活产生消极影响的行为,而且表现出较强烈的戒断综合症。目前社交网络使用行为已经成为人们日常生活不可缺失的一部分,尽管研究表明社交网络使用的积极影响显著大于消极影响,但因社交网络使用消极影响的范围因智能手机的普及而迅速蔓延,越来越多的青少年产生了过度的社交网络使用行为,而且这种行为常常与抑郁倾向、不自信、低挫折耐受性、低自尊有关,并且会导致青少年学习成绩下降、攻击性、盗窃行为、社会关系发展不良等心理与行为问题。由于智能手机是一种集合式的便携设备,它的诸多优点使人们越来越频繁的使用基于智能手机的移动社交网络,并且在时间和强度上都超出了正常水平,并对个体的生理、心理和行为产生了消极后果,其影响力远远超过传统的社交网络。

研究者对移动社交网络过度使用问题的关注主要集中在两个方面,一是什么因素导致了移动社交网络过度使用行为的发生;二是移动社交网络过度使用给个体带来了哪些影响。从现有研究来看,人们对移动社交网络过度使用带来的消极影响进行了大量研究,并发现移动社交网络的过度使用可能带来孤独感、抑郁、在线伤害、社交障碍、行为退缩等(Andreassen,Torsheim,& Pallesen,2014;Andreassen,2015;Hong,Huang,Lin,& Chiu,2014)。也有研究在揭示移动社交网络发生机制方面做了大量工作,目前导致移动社交网络过度使用的因素主要包括人格因素、情绪情感因素、心理与社会动机因素,这些研究对深入了解移动社交网络过度使用的发生机制提供了有效的解释(Kuss & Griffiths,2011;Malik & Khan,2015;Ryan & Xenos,2011)。从现有文献来看,神经质人格和冲动性人格被认为是移动社交网络过度使用行为的有效人格预测指标(Błachnio & Przepiorka,2016;Bodroža & Jovanović,2016),神经质人格主要表现为情绪的不稳定性和冲动性,而冲动性则主要表现为对心理与行为缺乏有效的自我调节和控制;社会交往需求被认为是人类的高层次心理需求,它常被认为是对移动社交网络过度使用行为具有积极预测的社会动机指标(Chen et al., 2016)。然而从现有文献来看,人格特质与社会交往之间的关系,以及他们之间的是关系如何影响移动社交网络过度使用行为,仍没有详实的实证研究对其进行深入揭示。

神经质人格作为一种消极人格,是网络成瘾行为和手机成瘾行为的重要影响因素。Takao,Takahashi和Kitamura(2009)甚至认为神经质是一种重要的成瘾人格,具有高神经质的个体更容易产生成瘾行为。其他早期研究也表明(Igarashi,Motoyoshi,Takai,& Yoshida,2008),神经质人格与物质成瘾行为存在密切关系,并认为神经质人格不但与物质成瘾有关系,而且与手机成瘾也存在密切关系。Ehrenberg,Juckes,White和Walsh(2008)考察大学生人格特质与手机使用行为的关系,发现高神经质人格的个体更容易产生手机成瘾行为,他们相比低神经质的个体花费在手机使用上的时间更多。而且John和Lucila(2016)的研究还发现,神经质人格不仅对手机成瘾行为具有较高的预测作用,而且高神经质人格对社交网络使用也具有积极预测作用,并且发现高神经质人格个体在社交网络上花费更多的时间。Ryan和Xenos(2011)的研究也得到类似结论,他们的研究发现高神经质和高孤独感的个体更可能花费更多的时间在社交网络上。此外,Mok等人(2014)还以韩国大学生为研究对象考察了网络成瘾和智能手机成瘾与人格特质、焦虑的关系,发现男生比女生更易产生网络成瘾,而女生比男生更易产生智能手机成瘾,焦虑和神经质人格对智能手机成瘾具有积极的预测作用。由此可见,神经质作为一种消极人格,对手机成瘾行为、社交网络使用行为均具有积极的预测,即高神经质的个体更易产生手机成瘾行为和社交网络过度使用行为。那么,神经质人格是否也加剧了基于智能手机的移动社交网络过度使用行为?

冲动性作为一种消极人格,主要表现为缺乏有效的自我调节和自我控制能力,它是网络成瘾、手机成瘾行为和社交网络过度使用行为的重要影响因素。早期的研究表明自我控制与网络成瘾行为存在密切关系,且低自我控制的学生更容易产生网络成瘾行为(Lee,Chang,Lin,& Cheng,2014)。其它研究还发现,冲动性人格对问题性的手机使用行为具有正向预测作用,如,有研究以大学生为研究对象考察了问题性手机使用与冲动性的关系,结果发现冲动性可以直接影响问题性手机使用(Billieux,Philippot,Schmid,Maurage,De Mol,& van der Linden(2015)。最近的一项研究还发现,高冲动性与高神经质和高外向性共同对智能手机成瘾行为有重要预测作用(Roberts,Pullig,& Manolis,2015)。梅松丽、柴晶鑫、李娇朦和王凌燕(2017)在探讨冲动性、自我调节与手机依赖关系时,也发现具有高冲动性特质的个体更易产生手机依赖行为。除此之外,也有研究揭示了冲动性人格对社交网络使用的影响,Wu,Cheung,Ku和Hung(2013)以277名澳门大学生为研究对象,考察冲动性对社交网络成瘾的影响,发现高冲动性人格特质对社交网络成瘾具有积极的预测作用。最近Billieux,Maurage,Lopez-Fernandez,Kuss和Griffiths(2015)通过对以往研究的整合,提出了用于解释智能手机乘以行为的模型,模型包括三条路径:一是过度寻求慰藉路径,例如不安全依恋、社交焦虑等,这条路径驱动个体与他人建立良好的人际关于并获得心理慰藉;二是个体的冲动控制路径,例如,冲动性、低自控力等,这条路径使个体产生各种问题性手机使用症状;三是外向性人格路径,外向性人格使个体有强烈的意愿去通过手机社交网络与他人建立广泛的社交联系。正如Billieux等人提出的整合模型,第二条路径就是冲动控制路径,表明冲动性在对成瘾行为的发生过程中起着重要作用。从上述文献研究来看,冲动性作为一种消极人格,对网络成瘾、手机成瘾、社交网络过度使用等均具有正向的预测作用。那么,冲动性是否加剧了基于智能手机的移动社交网络过度使用行为?

除了人格特质对网络成瘾、手机成瘾等技术性使用产生影响外,以往研究普遍认为大多数成瘾倾向者都存在社会交往问题,个体之所以过度寻求网络或手机的使用,主要的动机是寻求积极的社会交往需要(Epkins & Heckler,2011;Hames,Hagan,& Joiner,2013)。正如Billieux,Maurage,Lopez-Fernandez,Kuss和Griffiths(2015)提出的整合模型,第一条路径就与社会交往关系建立和发展有关,模型认为不安全的依恋和社交焦虑等都与手机成瘾行为有关,这种过度寻求心理慰藉的因素会促进个体问题性手机使用的发生。最近的研究表明个体的人际困扰水平也与过度的手机使用有关,如,Babadi-Akashe,Zamani,Abedini,Akbari和Hedayati(2014)还以296名大学生为研究对象,发现大学生的问题性手机使用与冲动障碍和人际关系敏感等心理问题存在显著正相关;也有类似的研究发现,冲动性和社交焦虑与过度的手机移动社交网络过度使用存在正向相关。另外,Tang,Chen,Yang,Chung和Lee(2016)还以894名台湾大学生为研究对象,考察了人格特质、人际关系和在线社会支持与社交网络成瘾间的关系,结果发现在线人际关系和在线社会支持与社交网络成瘾行为存在显著积极关系,而且在线人际关系和神经质是社交网络成瘾的重要影响因素。Wang,Wang,Gaskin和Wang(2015)研究也显示,来自于人际关系、学业问题和社交焦虑等方面的压力与社交网络使用存在密切关系,研究发现当面临过多的生活压力时,青少年会倾向于通过社交网络使用来调节和管理情绪,进行在线社会交往以逃避现实生活中的各种压力。从上述文献研究来看,社会交往问题会促使个体通过网络寻求特定心理满足,并更倾向于发展成为网络成瘾、手机成瘾和社交网络过度使用行为。那么,人际困扰是否也加剧了移动社交网络过度使用行为?

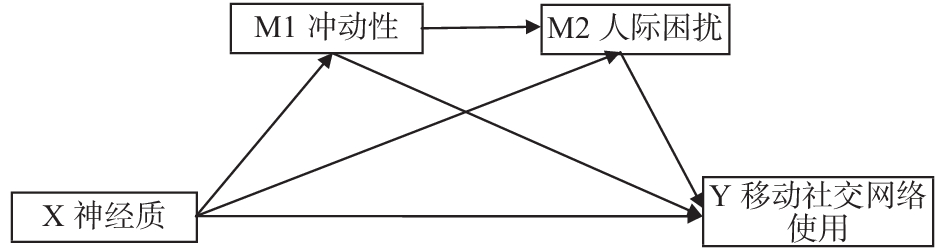

神经质与冲动性两种消极人格均与消极情绪有关,前者是情绪的不稳定性,后者是情绪控制力的缺乏,而冲动性又是神经质人格的主要表现形式。以往研究还发现,具有神经质和冲动性的个体,往往在现实生活中都存在社交不良,而网络使用成为社交不良个体寻求积极社会关系发展的主要途径(Bodroža & Jovanović,2016)。社会认知学习理论和我控制理论认为,个体的自我管理机制影响着自我控制,缺乏自我控制的个体会产生各种各样的行为问题和社会适用不良,包括冲动行为和冒险行为(汤雅婷,邹锦慧,李敏,梁洁,刘文沃,2015)。Masur,Reinecke,Ziegele和Quiring(2014)以581名德国大学生为研究对象,试图揭示社交网络成瘾行为的影响因素,研究发现神经质人格、缺乏控制、能力不足等因素是影响社交网络使用的主要因素,并且这些因素与社交网络使用的关系以信息寻求、逃避现实、自我呈现和发展人际关系等4个动机为中介,并且发现缺乏控制会直接导致社交网络使用成瘾行为。基于此,研究提出如下假设:神经质、冲动性和人际困扰与移动社交网络过度使用间存在显著的正向关系;神经质、冲动性和人际困扰对移动社交网络的使用具有正向预测作用;神经质通过冲动性和人际困扰对移动社交网络过度使用产生影响(见图1)。

|

| 图 1 冲动性与人际困扰的双重中介假设模型 |

2 对象与方法 2.1 对象

研究调查时间为2015年9月-12月,以学段为基础分层随机抽样的方式,在全国5个省区11所学校的中学生和大学生参与了本研究,共发放问卷2300份,有效问卷2056份,问卷有效率89.39%。研究参与者平均年龄为16.25±2.45岁;男生688人(占33.5%)、女生1368人(占66.5%);研究对象包括初中、高中和大学三个学段,其中,初中生594人[初一98人(4.8%)、初二164人(8.0%)、初三332人(16.1%)]、高中生830人[高一322人(15.7%)、高二434人(21.1%)、高三74人(3.6%)]、大学生632人[大一254人(12.4%)、大二212(10.3%)、大三166人(8.1%)];城市生源地1108人(53.9%)、农牧区生源地948人(46.1%)。

2.2 研究工具 2.2.1 青少年人格五因素问卷采用邹泓(2003)修订的《青少年人格五因素问卷》,问卷由50个题目构成,包括外向性、宜人性、神经质、谨慎性和开放性5个因子。问卷采用1~5五点记分,1~5分别代表完全不符合-完全符合。问卷各因子得分越高表明某种人格倾向越明显。本研究中问卷的内部一致性信度系数(Cronbach’α)为0.74~0.88。因研究需要本研究选取该问卷中的神经质因子作为研究变量,所以单独提取了神经质因子,该因子包括9个题目,内部一致性信度系数(Cronbach’α)为0.82。

2.2.2 冲动性人格量表采用Barrat1959年编制的《Barrat冲动性量表》(BIS-11),李献云等人(2011)以大学生为样本进行修订,修订后的中文版量表包括30个题目,包括运动冲动性、认知冲动性和无计划冲动性3个因子。量表采用1~5五点记分,1~5分别代表完全不符合~完全符合,高分代表多动、行为缺乏控制、注意力不集中、冲动型认知方式等。本研究测量对象包含了初中生、高中生和大学生,量表在对中学生进行施测前进行了相应的语言处理,使表达更符合中学生。本研究中量表内部一致性信度系数(Cronbach’α)为0.80,具有较好的内部一致性。

2.2.3 人际关系综合诊断量表采用郑日昌(1999)编制的《人际关系综合诊断量表》测查大学生的人际关系困扰(王涛,席波,王翠丽,徐立柱,2007),量表由28个题目构成,包括交谈交流困扰、交际交友困扰、待人接物困扰和异性交往困扰4个因子。问卷采用1~5五点记分,1~5分别代表完全不符合-完全符合,分数越高表明人际关系困扰越严重。本研究由于测量对象包含了初中生、高中生和大学生,因此量表在对中学生进行施测前进行了相应的语言处理,使表达更符合中学生。本研究中量表内部一致性信度系数(Cronbach’α)为0. 87。

2.2.4 大学生问题性移动网络使用问卷采用姜永志等人(2017)编制的《大学生问题性移动网络使用问卷》,问卷共17个题目,包括消极心境、沉浸体验、时间延长、行为效率降低4个维度。问卷采用1~5五点计分,各维度得分越高表明在移动社交网络过度使用各方面倾向越明显,问卷得分越高表明移动社交网络过度使用行为越严重。该问卷的最初施测对象为大学生,本研究由于测量对象包含了初中生、高中生和大学生,因此量表在对中学生进行施测前进行了相应的语言处理,使表达更符合中学生。本研究中问卷各维度的内部一致性信度系数(Cronbach’a)为0.79~0.92,总问卷的内部一致性信度系数(Cronbach’a)为0.87。

2.3 共同方法偏差检验由于本研究采用问卷法对同一批研究对象进行测量,有可能存在共同方法偏差,因此需要首先进行共同方法偏差的检验。研究主要采用统计方法进行共同方法偏差检验,根据前人研究采用了Harman单因素检验法(周浩,龙立荣,2004),使用所有原始题目进行因素分析,探索性因素分析后提取的第一个因子解释变异的18.13%,低于40%的临界值,这表明本研究使用问卷法获得的数据受共同方法偏差影响较小,数据可以进行的进一步统计分析。

2.4 统计分析采用SPSS18.0软件进行Pearson相关分析和层次回归分析,采用偏差校对非参数百分位Bootstrap法进行模型建构和中介效应分析(方杰,张敏强,邱皓政,2012)。该方法以原样本(样本容量为n)为基础,在保证每个观察单位每次被抽到的概率相等(均为1/n)的情况下进行有放回的重复抽样,得到一个样本容量为n的Bootstrap样本,建立间接效应的估计值并进行排序求得序列C,将序列C中的百分位值作为置信区间的上、下置信限来构建置中介效应置信区间,如果置信区间不包含0,表明中介效应存在,如果置信区间包括0,表明中介效应不存在。研究在SPSS中使用Hayes(2012)开发的PROCESS插件(Process is written by Andrew F. Hayes,http://www.afhayes.com)进行分析,本研究从原始样本中有放回的抽取5000个样本估计中介效应的95%置信区间,选择Hayes提供76个典型模型的模型6进行分析。

3 结果与分析 3.1 研究变量的描述性统计表1呈现了神经质、冲动性、人际困扰,以及移动社交网络过度使用及各因子间的均值、标准差及相关关系,其中学段分为三个,即初中三个年级为初中学段、高中三个年级为高中学段、大学四个年级为大学学段。由表1可知,各主要变量间均存在显著相关,其中神经质、冲动性、人际困扰与移动社交网络过度使用及各指标间存在显著正向相关,相关系数介于0.137~0.318之间(ps<0.01);神经质与冲动性和人际困扰间存在显著正相关,冲动性与人际困扰间也存在显著正相关,相关系数介于0.187~0.488之间(p<0.01);另外,人口学变量的性别分别与神经质、冲动性和人际困扰存在显著正向关系,相关系数介于0.161~0.180之间(ps<0.01),学段分别与冲动性、人际困扰、移动社交网络过度使用总分及消极心境、时间延长和行为效率降低3个因子存在显著正向关系,相关系数介于0.121~0.177之间(ps<0.01)。因此,在随后的研究中将性别和学段作为控制变量。

| 表 1 变量的均值、标准差与相关系数(n=2056) |

3.2 研究变量对移动社交网络过度使用的回归分析

控制人口学变量性别和学段,以神经质、冲动性和人际困扰为自变量,以移动社交网络过度使用总分为因变量进行层次回归分析。由表2可知,在控制了性别和学段的影响后,神经质、冲动性和人际困扰均对移动社交网络过度使用具有正向预测作用(p<0.01)。

| 表 2 各变量对手机移动网络过度使用的回归分析(n=2056) |

3.3 冲动性与人际困扰的双重中介分析

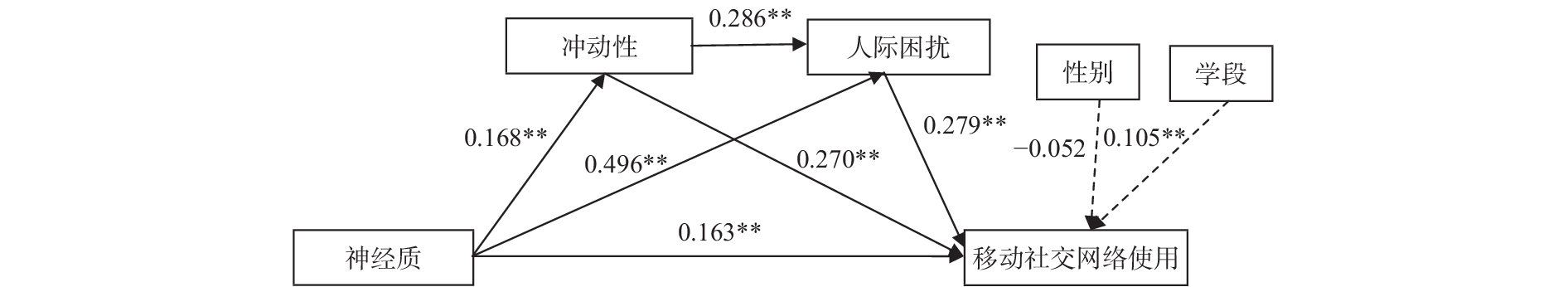

根据假设采用偏差校对非参数百分位置信区间Bootstrap法进行中介效应检验,图1显示在控制性别和学段两个无关变量后,链式间接效应模型显著,这一总间接效应的Bootstrap95%置信区间不含0值[间接效应0.183,95%CI(0.145,0.224)],说明冲动性和人际困扰在神经质与移动社交网络过度使用间存在显著的中介效应。表3的数据还显示,总间接效应由三条间接效应构成:第一条间接效应为神经质→冲动性→移动社交网络过度使用,间接效应的Bootstrap95%置信区间不含0值[间接效应0.041,95%CI(0.028,0.057)],表明冲动性在神经质与移动社交网络过度使用间起着显著的中介效应;第二条间接效应为神经质→冲动性→人际困扰→过度使用,间接效应的Bootstrap95%置信区间不含0值[间接效应0.012,95%CI(0.007,0.017)],表明冲动性和人际困扰在神经质与移动社交网络过度使用间起着显著的链式中介效应;第三条间接效应为神经质→人际困扰→过度使用,间接效应的Bootstrap95%置信区间不含0值[间接效应0.130,95%CI(0.095,0.166)],表明人际困扰在神经质与移动社交网络过度使用间起着显著中介效应。

|

| 图 2 冲动性与人际困扰的双重中介验证模型 |

对三条间接效应的差异进行比较:结果表明,间接效应1与间接效应2差异的Bootstrap95%置信区间不含0值[95%CI(0.016,0.045)],间接效应1与间接效应2存在显著的差异,并且冲动性单独产生的间接效应高于冲动性与人际困扰联合产生的间接效应;间接效应1与间接效应3的Bootstrap95%置信区间不含0值[95%CI(–0.128,–0.048)],间接效应1与间接效应3存在显著差异,并且人际困扰产生的间接效应高于冲动性产生的间接效应;间接效应2与间接效应3的Bootstrap95%置信区间不含0值[95%CI(–0.152,–0.086)],间接效应2与间接效应3的差异显著,并且人际困扰单独产生的间接效应高于冲动性与人际困扰联合产生的间接效应。因此,人际困扰起到的中介效应(71.038%)大于冲动性的中介效应(22.404%),以及人际困扰与冲动性的联合中介效应(6.557%)。

| 表 3 中介效应分析与比较(n=2056) |

4 讨论 4.1 神经质、冲动性和人际困扰与移动社交网络过度使用的关系

移动社交网络使用对维持、发展和建立青少年间的社会关系,促进个体的心理健康具有积极作用,然而消极人格和人际困扰会加剧青少年对移动社交网络的过度使用行为。本研究发现,神经质与移动社交网络过度使用间存在密切关系,并且青少年的高神经质特质能正向预测移动社交网络过度使用。神经质人格是一种消极人格,具有这类人格特质的个体具有自卑倾向、完美主义倾向和精神焦虑倾向三种特征,并常表现为情绪激动、焦躁、抑郁、紧张、依赖性强、逃避现实等特点。在现实生活中具有神经质倾向的个体他们常体验到消极情绪,而通过自己又无法及时缓解,移动社交网络作为一个新兴的社交平台,它所提供的各种服务则能够满足高神经质倾向青少年的心理需求,例如,通过微信等平台可以与线上熟人和陌生人建立联系,进行积极自我展现获得高自尊并寻求心理慰藉和满足。这与以往研究的结果一致,Marshall,Lefringhausen和Ferenczi(2015)的一项研究表明高神经质、低自尊与移动社交网络自我呈现存在密切关系,具有高神经质和低自尊的个体会更频繁的在移动社交网络中进行积极自我呈现,也会花费更多的时间来使用移动社交网络。由此可见,高神经质个体希望通过移动社交网络的使用缓解现实交往中存在的焦虑,以及提升现实生活中的低自尊,这就使他们对移动社交网络的使用产生偏好,并在使用时间和强度上高于常人。

本研究发现,冲动性与移动社交网络过度使用存在密切关系,并且青少年的冲动性人格能正向预测移动社交网络过度使用行为。这也得到以往相关研究的间接支持,Rosen,Whaling,Carrier,Cheever和Rokkum(2013)研究发现,神经质、自恋和冲动性等消极人格对社交网络过度使用具有正向的预测作用,同时社交网络的过度使用又会导致特定的病理性人格障碍;Lee等人(2014)以台湾大学生为研究对象,还发现冲动性和缺乏控制与智能手机使用存在密切关系,并认为冲动性与缺乏控制是智能手机成瘾的重要预测指标;国内研究者李丽、牛志民、梅松丽和宋玉婷(2016)还认为冲动性的个体与心理健康存在消极关系,并且冲动性对智能手机成瘾具有正向预测作用。冲动性是病理性赌博和网络成瘾,甚至是手机成瘾行为的核心症状指标,这类行为成瘾常被看作是一种冲动控制障碍,这表明冲动性对行为成瘾具有十分重要的影响。移动社交网络作为一个虚拟网络社交平台,它满足了大多数青少年休闲娱乐、自我呈现、关系维持、情感支持等心理需求,而具有冲动性人格特质的青少年在使用移动社交网络获得心理满足后,缺乏有效的自我调节和控制能力(Jung & Sundar,2016),如,常常不能控制和习惯性的查看社交网络,在社交网络中无目的刷屏,这些行为都使青少年花费大量的时间资本、金钱资本和心理资本,并进一步导致相应的消极生理、心理和行为症状。因此,研究中所揭示的冲动性对移动社交网络的正向预测作用,不但扩展了冲动性人格在成瘾行为中的适用和解释范围,而且进一步验证了冲动性作为一种消极人格对移动社交网络过度使用具有重要影响。

本研究发现,人际困扰与移动社交网络过度使用存在密切关系,并且青少年的人际困扰能正向预测移动社交网络过度使用行为。有研究表明,手机成瘾者比非成瘾者面临更多的面对面社会交往问题,在现实社会交往中他们常表现出更多的社交焦虑、抑郁等消极情绪(Milani,Osualdella,& Di Blasio,2009;Nepon,Flett,Hewitt,& Molnar,2011;Park & Lee,2012)。以往研究也表明,青少年之所以沉溺于互联网,其中一个重要原因就是这些青少年大多在现实生活中的人际交往存在问题(宗一楠,徐英,2014),由于人际交往能力不足或缺陷,使他们体验到更多的是孤独、焦虑、无助、抑郁和自卑,无法在现实生活中获得积极的人际交往体验使他们转而在网络中寻求相应的心理满足。青少年通过使用社交网络来发展维持社会关系和获得特定的心理满足,常常是通过积极自我呈现的方式进行,他们希望通过在线的印象管理和印象整饰,给同在社交网络中的朋友留下自己所期望印象,在这一过程中青少年通过积极自我呈现,来满足自尊需要、归属需要、认同需要,以及社会交往需要,从而获得更多的网络社会资本(Bareket-Bojmel,Moran,& Shahar,2016);不过,社交网络的积极自我呈现虽然可以降低社交焦虑水平并在一定程度上提高社交能力,但这种积极的体验仅限于社交网络中,而线下的社交问题并没有得到有效的缓解(Grieve,Indian,Witteveen,Anne Tolan,& Marrington,2013)。由此可见,基于智能手机的移动社交网络过度使用,更加便捷的为那些具有人际困扰的青少年提供社会交往的途径,而人际困扰的青少年通过虚拟网络社交,以及积极自我呈现策略,能够改善现实生活中因社交问题导致的消极情绪,尤其是随着移动社交网络平台种类的丰富,具有人际困扰的青少年能够在移动社交网络中获得比现实生活更多的心理资本和社会资本。

除了神经质、冲动性和人际困扰与移动社交网络过度使用存在密切关系,并能积极预测移动社交网络过度使用行为外,神经质、冲动性和人际困扰之间也存在密切的关系。本研究发现神经质与冲动性、人际困扰,冲动性与人际困扰之间也存在密切关系,且神经质能够显著正向预测冲动性和人际困扰,冲动性也能正向预测人际困扰。神经质与冲动性作为消极人格,二者间存在诸多共性,尤其是二者均表现出相似的情绪性特征,具有神经质的个体往往也具有冲动性特质,这二者间彼此密切联系。具有神经质和冲动性人格的个体常表现常情绪上的不稳定、缺少控制力、焦虑、抑郁和退缩等心理与行为,具有这些特质的青少年心在现实生活中往往不能建立积极良好的人际关系,并进而产生社交焦虑等社交障碍(Zywica & Danowski,2008;Bodroža & Jovanović,2016)。由此可见,神经质、冲动性、人际困扰三者间存在密切的关系,其中神经质个体往往也具有冲动性人格,而具有神经质和冲动性人格的个体也更易产生人际困问题。

4.2 冲动性与人际困扰在神经质与移动社交网络过度使用间的双重中介本研究进一步发现,神经质对移动社交网络过度使用有着不同的影响和作用机制。神经质不仅能单独通过冲动性、人际困扰对移动社交网络过度使用产生中介作用外,还能够通过冲动性-人际困扰的链式中介效应对移动社交网络过度使用产生影响。这一结果表明,具有神经质倾向的青少年往往也具有冲动性心理特质,这种冲动性会使他们缺乏对移动社交网络过度使用意向和使用行为的控制,并进一步花费大量时间进行移动社交网络的使用,并可能导致消极心理与行为。具有神经质的青少年由于其人际交往方式与大多数人不同,常常不能够在正常的社会交往中获得积极社交体验,并导致人际交往的困扰,具有这种人际交往困扰的青少年便会转而在移动社交网络中寻求积极的人际交往体验,尤其是通过积极自我呈现来获得积极关注来获得认同感、归属感和自尊感,这种积极体验便会进一步促进他们的使用时间和强度。神经质除了单独通过冲动性和人际困扰对移动社交网络过度使用产生中介效应外,研究也发现神经质也会通过冲动性→人际困扰对移动社交网络过度使用产生链式中介效应。具有神经质倾向的青少年更可能产生冲动性心理和行为意向(这在前文已经阐述),而这种冲动性也会导致青少年人际交往困扰,使青少年希望通过移动社交网络来弥补现实人际交往困扰带来的消极影响。

根据穷者变富模型,基于线上的移动网络社交缺少言语线索提示,并且个体能对社会交往的水平进行主动控制,满足了那些存在社会交往障碍个体的心理需求(Moore & McElroy,2012;Dhir,Kaur,Chen,& Lonka,2016)。使用与满足理论还认为,人们使用某种媒介获得的心理满足感会进一步强化其使用的意愿,具有人际困扰的个体迫切需要积极社会交往的满足,那么通过移动社交网络建立和维持社交关系能够给个体带来积极的情感体验(Ifinedo,2016)。不过研究也发现,神经质单独三条路径对移动社交网络过度使用产生的中介效应存在不同水平的差异,其中人际困扰单独产生的中介效应高于冲动性单独产生的中介效应,以及冲动性→人际困扰产生的链式中介效应。这一结果表明,在移动社交网络过度使用发生机制上,神经质通过人际困扰对移动社交网络过度使用的影响更大,也即社会交往问题对青少年移动社交网络过度使用行为的产生更为重要。姜永志和白晓丽(2015)研究认为,人们使用移动社交网络存在不同动机,其中建立和发展社会关系、积极自我呈现和休闲娱乐是最为主要的使用动机。对于现实社会交往中基于人格因素导致的社会交往缺陷个体来说,通过在移动社交媒体中发表状态、上传照片、分享经验、沟通互动等活动来有目的性的展现积极自我,来获得积极的同伴反馈,以及更多的社会和情感支持,不但可以有效降低社交焦虑、抑郁和孤独感水平,而且对还能对个体自尊水平和生活满意度的提高起到积极促进作用(姜永志,白晓丽,刘勇,2016)。

4.3 研究局限与展望本研究揭示了神经质和冲动性这两种消极人格以及人际困扰与移动社交网络过度使用的关系,深化了人们对移动社交网络的发生机制的认识,进一步验证了神经质和冲动性对基于智能手机的移动社交网络过度使用的影响,并揭示了神经质通过冲动性和人际困扰对移动社交网络过度使用的心理机制。但本研究仍存在不足:首先,以往研究均揭示人格特质是影响网络成瘾、手机成瘾和社交网络成瘾的重要指标,而本研究则是重点考了了以往文献中的两种消极人格特质,仅从消极的视角探讨了移动社交网络过度使用行为的发生机制,而没有从积极视角对积极人格对移动社交网络过度使用的作用机制进行探讨,如外向性、宜人性和开放性;其次,本研究仅使用心理测量法进行研究,而且所使用的测量指标神经质与冲动性两种人格特质又具有重合性,虽然揭示了二者之间密切的关系,以及二者对移动社交网络的影响,那么神经质与冲动性究竟是并列关系还是序列关系在本研究中并没有给予充分阐述,而是默认了神经质比冲动性更为稳定,冲动性比神经质更情绪化,因而将二者的关系看作序列关系,这在今后的研究中还应具体分析;最后,问题提出与讨论部分所依据的文献,较少直接谈及神经质、冲动性和人际困扰与移动社交网络过度使用的关系,相关研究主要关注手机成瘾、社交网络成瘾(国外主要是Facebook Addiction)的发生机制,而专门针对基于智能手机的移动社交网络过度使用问题文献较少,这就使本研究的文献依据大多为相关的间接支持,尽管手机成瘾和社交网络成瘾与本研究的移动社交网络过度使用具有十分相似的特性,但在使用文献和结果的解释上仍需谨慎。

5 结论本研究结论如下:(1)神经质、冲动性和人际困扰与移动社交网络过度使用存在显著正向相关,神经质、冲动性和人际困扰之间存在显著的正向相关;(2)神经质、冲动性和人际困扰对移动社交网络过度使用具有积极的预测作用;(3)神经质可以分别通过冲动性、人际困扰,以及冲动性→人际困扰三条间接路径对移动社交网络过度使用产生中介效应。

方杰, 张敏强, 邱皓政. (2012). 中介效应的检验方法和效果量测量: 回顾与展望. 心理发展与教育, 28(1), 105-111. http://www.docin.com/p-906450274.html |

姜永志, 白晓丽. (2015). 大学生人格特质对手机移动互联网社交服务使用偏好的影响: 沉醉感的中介作用. 中国药物依赖性杂志(4), 296-302. http://www.cqvip.com/QK/98337A/201504/665754827.html |

姜永志, 白晓丽, 阿拉坦巴根, 刘勇, 李敏, 刘桂芹. (2016). 青少年问题性社交网络使用. 心理科学进展, 24(9), 1435-1447. |

姜永志, 白晓丽, 刘勇. (2017). 青少年移动社交网络使用动机调查. 中国青年社会科学(1), 88-94. |

姜永志, 白晓丽, 刘勇, 阿拉坦巴根, 李敏, 刘桂芹. (2017). 大学生问题性移动网络使用行为量表编制. 教育生物学杂志, 5(2), 71-75. |

李丽, 牛志民, 梅松丽, 宋玉婷. (2016). 医学生智能手机成瘾、冲动性与心理健康相关分析. 现代预防医学, 43(3), 482-485. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XDYF201603029.htm |

李献云, 费立鹏, 徐东, 张亚利, 杨少杰, 童永胜, …牛雅娟. (2011). Barratt冲动性量表中文修订版在社区和大学人群中应用的信效度. 中国心理卫生杂志, 25(8), 610-615. |

梅松丽, 柴晶鑫, 李娇朦, 王凌燕. (2017). 冲动性、自我调节与手机依赖的关系研究: 手机使用的中介作用. 心理与行为研究, 15(1), 136–143. |

汤雅婷, 邹锦慧, 李敏, 梁洁, 刘文沃. (2015). 主观幸福感与大学生手机依赖:自尊及自我控制的中介作用. 中国校医, 29(10), 721-724. http://med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail/PeriodicalPaper_zgxy201510001 |

王涛, 席波, 王翠丽, 徐立柱. (2007). 大学生人际关系困扰心理社会影响因素分析. 中国公共卫生, 23(5), 533-534. DOI:10.11847/zgggws2007-23-05-14

|

郑日昌(1999). 大学生心理诊断. 济南: 山东教育出版社. |

周浩, 龙立荣. (2004). 共同方法偏差的统计检验与控制方法. 心理科学进展, 12(6), 942-950. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=xlxdt200406018 |

宗一楠, 徐英. (2014). 广州某高校大学生手机依赖倾向与人际关系的相关性. 中国学校卫生, 35(11), 1722-1724. http://edu.wanfangdata.com.cn/Periodical/Detail/zgxxws201411040 |

邹泓. (2003). 青少年的同伴关系: 发展特点、功能及其影响因素. 北京: 北京师范大学出版社 |

Allen, K. A., Ryan, T., Gray, D. L., McInerney, D. M., & Waters, L. (2014). Social media use and social connectedness in adolescents: The positives and the potential pitfalls. The Australian Educational and Developmental Psychologist, 31, 18-31. DOI:10.1017/edp.2014.2

|

Al-Barashdi, H. S., Bouazza, A., & Jabur, N. H. (2015). Smartphone addiction among university undergraduates: A literature review. Journal of Scientific Research & Reports, 4(3), 210-225. |

Andreassen, C. S., Torsheim, T., Brunborg, G. S., & Pallesen, S. (2012). Development of a Facebook addiction scale. Psychological Reports, 110(2), 501-517. DOI:10.2466/02.09.18.PR0.110.2.501-517

|

Andreassen, C. S., & Pallesen, S. (2014). Social network site addiction: An overview. Current Pharmaceutical Design, 20, 4053-4061. DOI:10.2174/13816128113199990616

|

Andreassen, C. S. (2015). Online social network site addiction: A comprehensive review. Current Addiction Reports, 2, 175-184. DOI:10.1007/s40429-015-0056-9

|

Babadi-Akashe, Z., Zamani, B. E., Abedini, Y., Akbari, H., & Hedayati, N. (2014). The relationship between mental health and addiction to mobile phones among university students of Shahrekord, Iran. Addiction & Health, 6(3-4), 93-99. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4354213 |

Bareket-Bojmel, L., Moran, S., & Shahar, G. (2016). Strategic self-presentation on Facebook: Personal motives and audience response to online behavior. Computers in Human Behavior, 55, 788-795. DOI:10.1016/j.chb.2015.10.033

|

Billieux, J., Maurage, P., Lopez-Fernandez, O., Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2015). Can disordered mobile phone use be considered a behavioral addiction? An update on current evidence and a comprehensive model for future research. Current Addiction Reports, 2(2), 156-162. DOI:10.1007/s40429-015-0054-y

|

Billieux, J., Philippot, P., Schmid, C., Maurage, P., De Mol, J., & van der Linden, M. (2015). Is dysfunctional use of the mobile phone a behavioural addiction? Confronting symptom-based versus process-based approaches. Clinical Psychology & Psychotherapy, 22(5), 460-468. |

Błachnio, A., & Przepiorka, A. (2016). Personality and positive orientation in Internet and Facebook addiction. An empirical report from Poland. Computers in Human Behavior, 59, 230-236. |

Bodroža, B., & Jovanović, T. (2016). Validation of the new scale for measuring behaviors of Facebook users: Psycho-Social Aspects of Facebook Use (PSAFU). Computers in Human Behavior, 54, 425-435. DOI:10.1016/j.chb.2015.07.032

|

Chen, L., Yan, Z., Tang, W. J., Yang, F. Y., Xie, X. D., & He, J. C. (2016). Mobile phone addiction levels and negative emotions among Chinese young adults: The mediating role of interpersonal problems. Computers in Human Behavior, 55, 856-866. DOI:10.1016/j.chb.2015.10.030

|

Dhir, A., Kaur, P., Chen, S. F., & Lonka, K. (2016). Understanding online regret experience in Facebook use-effects of brand participation, accessibility & problematic use. Computers in Human Behavior, 59, 420-430. DOI:10.1016/j.chb.2016.02.040

|

Echeburúa, E., & de Corral, P. (2010). Addiction to new technologies and to online social networking in young people: A new challenge. Addictions, 22(2), 91-95. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20549142 |

Ehrenberg, A., Juckes, S., White, K. M., & Walsh, S. P. (2008). Personality and self-esteem as predictors of young people’s technology use. CyberPsychology & Behavior, 11, 739-741. |

Epkins, C. C., & Heckler, D. R. (2011). Integrating etiological models of social anxiety and depression in youth: Evidence for a cumulative interpersonal risk model. Clinical Child and Family Psychology Review, 14(4), 329-376. DOI:10.1007/s10567-011-0101-8

|

Grieve, R., Indian, M., Witteveen, K., Anne Tolan, G., & Marrington, J. (2013). Face-to-face or Facebook: Can social connectedness be derived online?. Computers in Human Behavior, 29(3), 604-609. DOI:10.1016/j.chb.2012.11.017

|

Hames, J. L., Hagan, C. R., & Joiner, T. E. (2013). Interpersonal processes in depression. Annual Review of Clinical Psychology, 9, 355-377. DOI:10.1146/annurev-clinpsy-050212-185553

|

Hayes, A. F. (2012). PROCESS: A versatile computational tool for observed variable mediation, moderation, and conditional process modeling. Manuscript submitted for publication. |

Hong, F. Y., Huang, D. H., Lin, H. Y., & Chiu, S. L. (2014). Analysis of the psychological traits, Facebook usage, and Facebook addiction model of Taiwanese university students. Telematics and Informatics, 31, 597-606. DOI:10.1016/j.tele.2014.01.001

|

Ifinedo, P. (2016). Applying uses and gratifications theory and social influence processes to understand students' pervasive adoption of social networking sites: erspectives from the Americas. International Journal of Information Management, 36(2), 192-206. DOI:10.1016/j.ijinfomgt.2015.11.007

|

Igarashi, T., Motoyoshi, T., Takai, J., & Yoshida, T. (2008). No mobile, no life: Self-perception and text-message dependency among Japanese high school students. Computers in Human Behavior, 24, 2311-2324. DOI:10.1016/j.chb.2007.12.001

|

John, R. B. A., & Lucila, O. B. (2016). Personality traits as predictors of Facebook use. International Journal of Psychology and Counselling, 8(4), 45-52. DOI:10.5897/IJPC

|

Jung, E. H., & Sundar, S. S. (2016). Senior citizens on Facebook: How do they interact and why?. Computers in Human Behavior, 61, 27-35. DOI:10.1016/j.chb.2016.02.080

|

Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2011). Online social networking and addiction: A review of the psychological literature. International Journal of Environmental Research and Public Health, 8, 3528-3552. DOI:10.3390/ijerph8093528

|

Lee, Y. K., Chang, C. T., Lin, Y., & Cheng, Z. H. (2014). The dark side of smartphone usage: Psychological traits, compulsive behavior and technostress. Computers in Human Behavior, 31(31), 373-383. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074756321300397X |

Malik, S., & Khan, M. (2015). Impact of Facebook addiction on narcissistic behavior and self-esteem among students. The Journal of the Pakistan Medical Association, 65, 260-263. http://www.jpma.org.pk/full_article_text.php?article_id=7283 |

Marshall, T. C., Lefringhausen, K., & Ferenczi, N. (2015). The big five, self-esteem, and narcissism as predictors of the topics people write about in Facebook status updates. Personality & Individual Differences, 85, 35-40. |

Milani, L., Osualdella, D., & Di Blasio, P. (2009). Quality of interpersonal relationships and problematic internet use in adolescence. CyberPsychology & Behavior, 12(6), 681-684. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quality+of+interpersonal+relationships+and+problematic+Internet+use+in+adolescence. |

Mok, J. Y., Choi, S. W., Kim, D. J., Choi, J. S., Lee, J., Ahn, H., … Song, W. Y. (2014). Latent class analysis on internet and smartphone addiction in college students. Neuropsychiatric Disease & Treatment, 10, 817-828. |

Moore, K., & McElroy, J. C. (2012). The influence of personality on Facebook usage, wall postings, and regret. Computers in Human Behavior, 28(1), 267-274. DOI:10.1016/j.chb.2011.09.009

|

Nepon, T., Flett, G. L., Hewitt, P. L., & Molnar, D. S. (2011). Perfectionism, negative social feedback, and interpersonal rumination in depression and social anxiety. Canadian Journal of Behavioural Science, 43(4), 297-308. DOI:10.1037/a0025032

|

Park, B. W., & Lee, K. C. (2011). The effect of users’ characteristics and experiential factors on the compulsive usage of the smartphone. In Ubiquitous computing and multimedia applications (Vol. 151, pp. 438-446). Berlin, Heidelberg: Springer. |

Park, N., & Lee, H. (2012). Social implications of smartphone use: Korean college students' smartphone use and psychological well-being. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 15(9), 491-497. DOI:10.1089/cyber.2011.0580

|

Roberts, J. A., Pullig, C., & Manolis, C. (2015). I need my smartphone: A hierarchical model of personality and cell-phone addiction. Personality & Individual Differences, 79, 13-19. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886915000847 |

Rosen, L. D., Whaling, K., Carrier, L. M., Cheever, N. A., & Rokkum, J. (2013). The media and technology usage and attitudes scale: An empirical investigation. Computers in Human Behavior, 29(6), 2501-2511 DOI:10.1016/j.chb.2013.06.006

|

Ryan, T., & Xenos, S. (2011). Who uses Facebook? An investigation into the relationship between the Big Five, shyness, narcissism, loneliness, and Facebook usage. Computers in Human Behavior, 27, 1658-1664. DOI:10.1016/j.chb.2011.02.004

|

Ryan, T., Chester, A., Reece, J., & Xenos, S. (2014). The uses and abuses of Facebook: A review of Facebook addiction. Journal of Behavioral Addictions, 3, 133-148. DOI:10.1556/JBA.3.2014.016

|

Takao, M., Takahashi, S., & Kitamura, M. (2009). Addictive personality and problematic mobile phone use. Cyberpsychology & Behavior, 12(5), 501-507. |

Tang, J. H., Chen, M. C., Yang, C. Y., Chung, T. Y., & Lee, Y. A. (2016). Personality traits, interpersonal relationships, online social support, and Facebook addiction. Telematics & Informatics, 33(1), 102-108. https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2823070 |

Wang, J. L., Wang, H. Z., Gaskin, J., & Wang, L. H. (2015). The role of stress and motivation in problematic smartphone use among college students. Computers in Human Behavior, 53, 181-188. DOI:10.1016/j.chb.2015.07.005

|

Wu, A. M. S., Cheung, V. I., Ku, L., & Hung, E. P. W. (2013). Psychological risk factors of addiction to social networking sites among Chinese smartphone users. Journal of Behavioral Addictions, 2(3), 160-166. DOI:10.1556/JBA.2.2013.006

|

Zywica, J., & Danowski, J. (2008). The faces of Facebookers: Investigating social enhancement and social compensation hypotheses; predicting Facebook TM and offline popularity from sociability and self-esteem, and mapping the meanings of popularity with semantic networks. Journal of Computer-Mediated Communication, 14(1), 1-34. DOI:10.1111/jcmc.2008.14.issue-1

|

2. Faculty of education, Southwestern University, Chongqing 400715;

3. Institute of Applied Psychology of Fuqing Branch of Fujian Normal University, Fuzhou 350300;

4. Mental Health Education and Counseling Center, Jiamusi University, Jiamusi 154007

2018, Vol. 16

2018, Vol. 16