| 定制、沉浸感对网络游戏忠诚的影响:基于玩家的视角 |

2. 青少年网络心理与行为教育部重点实验室,武汉 430079;

3. 武汉理工大学心理健康教育中心,武汉 430070

《第40次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2017年6月,我国网络游戏用户规模保持稳定增长,达到4.22亿,占整体网民的56.1%(中国互联网络信息中心,2017)。而中国音数协游戏工委、伽马数据和国际数据公司(IDC)共同推出的《2015年中国游戏产业报告》指出,2015年中国游戏实际收入达到1407亿。由于网络游戏拥有庞大的客户群体、巨大的经济前景和良好的发展态势,国内的巨型网络公司如腾讯、网易和新浪等都将网络游戏作为重要业务分支。我国网络游戏种类虽多,但用户单款游戏粘合度低。《2009年中国网络游戏市场研究报告》显示,超过50%用户的游戏产品更换频率在1年以内(中国互联网络信息中心,2009)。研究网络游戏忠诚的影响因素及作用机制,对于提高我国网络游戏产品的竞争力,发展网络游戏产业,具有重要的现实意义。

网络游戏忠诚源自品牌忠诚(brand loyalty),指玩家重复地玩某一款游戏的倾向(Choi & Kim, 2004),也就是“玩家对所参与的游戏具有较为强烈的偏好,就算是面临一些情境改变,也不会影响玩家对该游戏持续性使用的意愿与行为”(张静, 2007)。以往研究表明,玩家的个体特征(如个人偏好、信任)、用户体验(如感知到的有用性、乐趣、沉浸感、角色依恋等)、转换成本(如经济转换成本、心理转换成本、关系转换成本)以及网络游戏玩家之间的积极互动等因素都会影响网络游戏忠诚(Choi & Kim, 2004; Hsu & Lu, 2004; 张静, 2007; 魏华, 周宗奎, 牛更枫, 何灿, 2014)。此外,游戏本身的特征如定制(Customization),也是影响玩家网络游戏忠诚的一个重要因素(Teng, 2010)。网络游戏的定制功能作为与游戏设计环节紧密相连的因素,有较强的应用价值,因而受到研究者的关注。

1.1 定制及其与网络游戏忠诚的关系定制指个体可以依据个人偏好创建、选择以及改变技术、商品和服务的程度(Teng, 2010)。目前,市面上流行的网络游戏都有一定程度的定制功能,例如,在魔兽世界中,玩家可以根据自己的喜好来选择游戏角色的外形(包括脸型、肤色、发色、发型等),携带不同的装备(如刀、剑、斧头、法杖等),配置不同的技能。实证研究表明,网络游戏中的定制影响玩家的游戏心理和行为。例如,相对于无法选择角色和选择非定制角色的儿童,可以自己选择并设计角色的儿童在网络游戏中的生理唤醒和临境感最强(Bailey, Wise, & Bolls, 2009)。电脑游戏中临境感越强,玩家对该游戏的评价越积极(Park, Lee, Jin, & Kang, 2010);而积极的态度又促进游戏忠诚(Hsu & Lu, 2004)。此外,Teng(2010)认为,游戏玩家存在多种心理需要,比如探索、角色扮演(role-play)、逃避以及培养角色(cultivate virtual character)等,这些心理需要驱动其网络游戏行为,成为影响其网络游戏忠诚的重要因素。而网络游戏中的定制恰好可以通过个性化的配置,来满足不同类型玩家的不同需要,从而促进网络游戏忠诚。以往实证研究也表明,定制确实会影响用户的购买意愿和忠诚度(Franke, Schreier, & Kaiser, 2010; Teng, 2010; 魏华等, 2014)。因此,本研究提出假设H1:网络游戏定制显著正向影响网络游戏忠诚。

1.2 定制对网络游戏忠诚的影响:沉浸感的中介作用沉浸感(flow experience, 也译作沉醉感)是指一个人完全投入到某种活动当中而无视其他事物存在的状态(Csikszentmihalyi, 1997; 任俊, 施静, 马甜语, 2009)。沉浸感的主要特征包括:对当前活动的集中注意、意识和行为的融合、失去自我意识、时间知觉扭曲和内在兴趣等(Novak, Hoffman, & Yung, 2000; Sherry, 2004)。人们可以从体育运动、音乐活动、工作和人际沟通等各种活动中体验到沉浸感(Jackson, 1996; de Manzano, Theorell, Harmat, & Ullén, 2010; Salanova, Bakker, & Llorens, 2006; 李宏利, 雷雳, 2010)。随着互联网的迅速发展,虚拟世界中的沉浸感受到了研究者的特别关注。研究发现,人们在信息搜索、网络交往、网络游戏和网络购物等活动中都可能产生沉浸体验(Chou & Ting, 2003; Hsu & Lu, 2004; Novak et al., 2000; 李宏利, 雷雳, 2010)。

沉浸感是一种强烈的、积极的心理体验,为了获得这种体验,人们会反复地进行相关活动,有些时候甚至会成瘾。以往研究表明,虚拟世界中体验到的沉浸感的确与成瘾有关,例如在线沉浸感(online flow experience)与病理性互联网使用、沉浸感与网络游戏成瘾存在正向联系(Chou & Ting, 2003; Kim & Davis, 2009; Thatcher, Wretschko, & Fridjhon, 2008)。沉浸感与成瘾的关系似乎表明,这种体验对个体有强大的吸引力,以至于让他们无法自拔,因此,沉浸感也很可能影响网络游戏忠诚。更重要的是,网络游戏作为一种商品提供给客户的价值之一是心理体验(Wu, Wang, & Tsai, 2010),用户体验也是影响网络游戏忠诚的关键因素。人们玩游戏的首要目的是获得积极的心理体验,继续游戏的意愿也很大程度上取决于先前游戏的体验(Fung et al., 2016)。作为一种让人着迷的心理体验,沉浸感越高,玩家继续游戏的意愿可能更强烈,对游戏的忠诚度也越高。实证研究也证实,沉浸体验越强烈,网络游戏忠诚越高(Choi & Kim, 2004; Su, Chiang, Lee, & Chang, 2016);不仅是网络游戏,用户使用即时通讯产品的沉浸感会影响其满意度,进而影响其忠诚度(Zhou & Lu, 2011)。由此提出假设H2:网络游戏沉浸感正向影响玩家的网络游戏忠诚。

目前很少有研究直接考察定制和沉浸感的关系,但是以往的一些研究预示着网络游戏定制可能会正向影响沉浸感。首先,网络游戏定制程度较高时,玩家可以自由地为自己的角色设计外貌、选择装备、配置技能,这些活动使玩家在游戏过程中体验到更大的自主性,从而提升他们的控制感。而控制感正向影响沉浸体验,因此,定制可能通过提升控制感而促进沉浸感(Novak et al., 2000; 魏华, 周宗奎, 田媛, 鲍娜, 2012)。其次,Bailey等人(2009)的实验研究表明,定制会增加个体在网络游戏中的临境感;而在网络环境中,临境感与沉浸感有正向联系(Novak et al., 2000; Zaman, Rajan, & Dai, 2010)。可见,定制还可能通过临境感来增强沉浸体验。根据上述分析,提出假设H3:网络游戏定制显著正向影响沉浸感。

综上所述,本研究提出整体的研究框架和假设,即定制不仅直接影响网络游戏忠诚,还通过沉浸感的中介作用间接影响网络游戏忠诚。需要说明的是,以往研究发现网络游戏玩家多为男性,例如Griffiths, Davies和Chappell(2004)的研究中,男性玩家占玩家总数的81%;Smahel, Blinka和Ledabyl(2008)的研究中,男性玩家占玩家总数的85%。因此,本研究只选择男性网络游戏玩家作为研究对象。

2 研究方法 2.1 被试采取方便抽样,选取武汉市某2所高校男性网络游戏玩家500名,删除信息缺失、反应一致的废卷后,获得有效被试461人,有效率90.2%。其中,大一93人、大二233人、大三135人;网络游戏平均使用经验为4.5年,标准差2.8年。

2.2 研究工具 2.2.1 网络游戏定制问卷采用Teng(2010)编制的网络游戏定制问卷,共4个条目,例如“玩家可以在网络游戏中定制自己角色的外貌”。采用7点计分(1=非常不符合,7=非常符合),得分越高,表示网络游戏定制程度越高。该问卷在本研究中的内部一致性系数α为0.69。

2.2.2 网络游戏沉浸感问卷采用Choi和Kim(2004)编制的网络游戏沉浸问卷,该问卷经过国内研究者张红霞和谢毅(2008)的翻译和使用,结果显示结构效度和预测效度良好。问卷共5个条目,例如“我觉得玩网络游戏十分有趣”、“当我玩网络游戏时,我会忘记我周围的环境”,采用7点计分(1=非常不同意,7=非常同意),得分越高,表示玩家的沉浸感越强烈。该问卷在本研究中的内部一致性系数α为0.82。

2.2.3 网络游戏忠诚问卷采用张静(2007)编制的网络游戏忠诚问卷,共5条目,例如“我会继续将这款游戏作为我主要玩的游戏”,分别测量玩家再消费意愿、积极态度、交叉购买意愿、价格容忍度和向他人推荐游戏的意愿。采用5点计分(1=非常不符合,5=非常符合),得分越高,表示玩家的游戏忠诚越高。该问卷在本研究中的内部一致性系数α为0.72。

3 结果 3.1 定制、沉浸感和网络游戏忠诚的相关分析将定制、沉浸感和网络游戏忠诚的均分做相关分析,结果如表1所示,定制与沉浸感、网络游戏忠诚显著正相关,沉浸感与网络游戏忠诚显著正相关。

| 表 1 描述性统计结果及变量间的相关分析 |

3.2 定制与网络游戏忠诚:沉浸感的中介作用

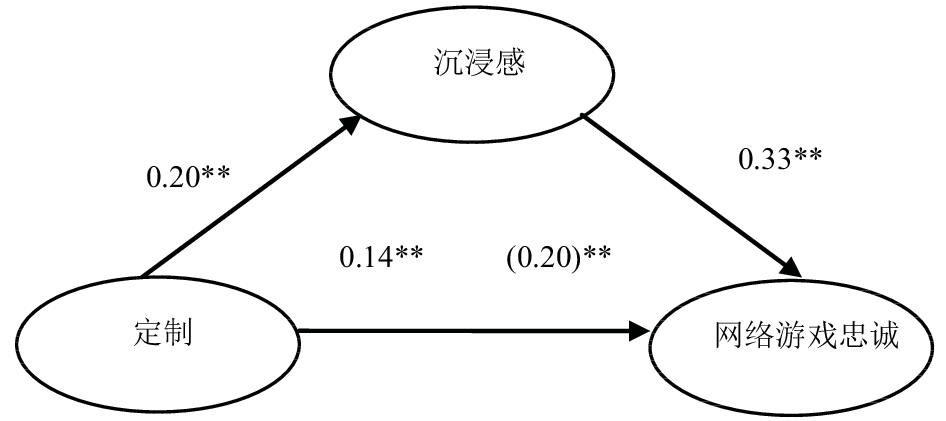

采用Hayes提出的中介效应检验的bootstrap法,具体应用Hayes编制的SPSS宏(PROCESS is written by Andrew F. Hayes, http://www.afhayes.com),检验沉浸感在定制与网络游戏忠诚之间的中介作用。结果显示,定制显著地正向预测网络游戏忠诚(β=0.20, p<0.01);当定制和沉浸感同时进入回归方程时,定制(β=0.14, p<0.01)和沉浸感(β=0.33, p<0.01)都能显著正向预测网络游戏忠诚,并且中介效应的置信区间不包括0(详见表2、表3)。因此,沉浸感在定制与网络游戏忠诚之间的中介效应显著(详见图1),中介效应占总效应的比例为31.2%。

| 表 2 中介模型中变量关系的回归分析 |

| 表 3 中介效应检验结果 |

|

| 图 1 定制与网络游戏忠诚:沉浸感的中介作用 |

4 讨论 4.1 网络游戏定制、沉浸感与网络游戏忠诚的关系

网络游戏行业丰厚的利润与激烈的竞争并存,如何增加游戏的吸引力、提高玩家的忠诚度,是网络游戏开发所面临的巨大课题。本研究从游戏特征结合用户体验的角度切入,探讨了网络游戏的定制功能与沉浸感对网络游戏忠诚的影响,结果发现,定制、沉浸感与网络游戏忠诚显著正相关,与前人研究结论及本研究假设相一致(Choi & Kim, 2004; Zhou & Lu, 2011; 魏华等, 2014)。首先,魏华等人(2014)从需要满足的角度解释了定制与网络游戏忠诚的关系,认为网络游戏定制能满足个体追求独特性的心理需求,尤其是当独特性需求在现实生活中无法被满足时,凸显了网络游戏在满足心理需求方面的补偿特性。然后,Teng(2010)认为,多样化和差异化、可选择和可改变是定制的基础,而这些特性有助于提高玩家在网络游戏中的控制感和临场感,从而增强沉浸感体验(Novak et al., 2000; Zaman et al., 2010; 魏华等, 2012)。最后,沉浸感作为一种强烈而积极的心理体验,能强化玩家的网络游戏行为,从而形成或改变玩家对该游戏的态度,提高忠诚度。

4.2 研究意义与理论贡献本研究发现,定制不仅直接影响网络游戏忠诚,还通过沉浸感的中介作用间接影响网络游戏忠诚。这个发现有以下两个方面的理论和实践意义:第一,对定制和网络游戏忠诚理论具有一定贡献。首先,本研究不仅回应了其他领域关于定制的研究结果,还将定制的影响拓展到网络游戏这一研究领域。以往研究发现,定制对食品工业、大型工程制造以及手机等电子产品行业的重要影响(Fogliatto, da Silveira, & Borenstein, 2012; Lu, Petersen, & Storch, 2009),本研究的结果则说明这一影响同样存在于网络游戏行业。其次,本研究拓宽了网络游戏忠诚的研究视角。以往关于网络游戏忠诚的研究多在技术接受模型(technology acceptance model)和沉浸感理论的框架下展开,很少有研究考察定制这一与游戏设计环节紧密相连的因素的作用。而本研究不仅考察了定制与网络游戏忠诚的关系,还揭示了沉浸感在两者之间的中介作用。这意味着定制的影响有一部分是通过积极的心理体验来实现的,为今后定制和用户忠诚关系的研究提供了一个新的方向。第二,对网络游戏的设计具有启示价值和实践意义。依据本研究的结果,网络游戏设计应该重视定制的作用,并通过提供多样化和差异化的选择来实现,例如,以往研究发现网络游戏玩家多为男性(Griffiths et al., 2004; Smahel et al., 2008),可能是当前的游戏类型和角色设置多反映男性的审美偏好,凸显男性的理想特征。而一款名为《仙境传说》的网络游戏,其可爱的角色风格既吻合女性的审美偏好,也展示理想女性形象,则拥有大量的女性玩家。此外,游戏设计者也可以通过一些措施来加强角色装备、技能和任务的定制,以满足不同类型玩家的审美偏好、展示他们的理想自我,增强其沉浸感体验,提高忠诚度。

5 结论综上所述,本研究发现:(1)定制、沉浸感与网络游戏忠诚之间两两显著正相关;(2)定制不仅直接影响网络游戏忠诚,还通过沉浸感间接影响网络游戏忠诚,即沉浸感在定制与网络游戏忠诚之间起部分中介作用。

李宏利, 雷雳. (2010). 沉醉感及其在现实世界以及虚拟空间的表现. 心理研究, 3(3), 14–18. https://www.wenkuxiazai.com/doc/07c78e323968011ca30091f2-2.html |

任俊, 施静, 马甜语. (2009). Flow研究概述. 心理科学进展, 17(1), 210–217. https://www.wenkuxiazai.com/doc/58e8ef4d2b160b4e767fcfbd.html |

魏华, 周宗奎, 牛更枫, 何灿. (2014). 定制、角色依恋和网络游戏忠诚的关系研究. 心理科学, 37(2), 420–424. http://www.oalib.com/paper/4384199 |

魏华, 周宗奎, 田媛, 鲍娜. (2012). 网络游戏成瘾: 沉浸的影响及其作用机制. 心理发展与教育, 28(6), 651–657. http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_xlfzyjy201206013.aspx |

张红霞, 谢毅. (2008). 动机过程对青少年网络游戏行为意向的影响模型. 心理学报, 40(12), 1275–1286. https://www.wenkuxiazai.com/doc/b2401c3310661ed9ad51f371.html |

张静. (2007). 角色扮演类网络游戏玩家互动行为对忠诚度影响之研究 (硕士学位论文). 浙江大学. |

中国互联网络信息中心. (2009). 2009年度中国网络游戏市场研究报告. 引自http://www.cnnic.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/wybg/201206/P020120612508812003147.pdf |

中国互联网络信息中心. (2017). 第40次中国互联网络发展状况统计报告. 引自http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201708/P020170807351923262153.pdf |

Bailey, R., Wise, K., & Bolls, P. (2009). How avatar customizability affects children's arousal and subjective presence during junk food–sponsored online video games. CyberPsychology & Behavior, 12(3), 277–283. |

Choi, D., & Kim, J. (2004). Why people continue to play online games: In search of critical design factors to increase customer loyalty to online contents. CyberPsychology & Behavior, 7(1), 11–24. |

Chou, T. J., & Ting, C. C. (2003). The role of flow experience in cyber-game addiction. CyberPsychology & Behavior, 6(6), 663–675. |

Csikszentmihalyi, M. (1997). Finding flow: The psychology of engagement with everyday life. New York: Basic Books. |

de Manzano, Ö., Theorell, T., Harmat, L., & Ullén, F. (2010). The psychophysiology of flow during piano playing. Emotion, 10(3), 301–311. DOI:10.1037/a0018432

|

Fogliatto, F. S., da Silveira, G. J. C., & Borenstein, D. (2012). The mass customization decade: An updated review of the literature. International Journal of Production Economics, 138, 14–25. DOI:10.1016/j.ijpe.2012.03.002

|

Franke, N., Schreier, M., & Kaiser, U. (2010). The " I Designed It Myself” effect in mass customization. Management Science, 56(1), 125–140. DOI:10.1287/mnsc.1090.1077

|

Fung, P. K., Shee, T. H., Sankaran, T. A. P., Nagarajan, R. A. L., Choo, M. C. S., & Ali, A. B. M. (2016). Students’ experiential motives and intention to play online games. In N. M. Suki (Ed.), Handbook of research on leveraging consumer psychology for effective customer engagement. Hershey, PA: IGI Global. |

Griffiths, M. D., Davies, M. N. O., & Chappell, D. (2004). Demographic factors and playing variables in online computer gaming. CyberPsychology & Behavior, 7(4), 479–487. |

Hsu, C. L., & Lu, H. P. (2004). Why do people play on-line games? An extended TAM with social influences and flow experience. Information and Management, 41(7), 853–868. DOI:10.1016/j.im.2003.08.014

|

Jackson, S. A. (1996). Toward a conceptual understanding of the flow experience in elite athletes. Research Quarterly for Exercise and Sport, 67(1), 76–90. DOI:10.1080/02701367.1996.10607928

|

Kim, H. K., & Davis, K. E. (2009). Toward a comprehensive theory of problematic Internet use: Evaluating the role of self-esteem, anxiety, flow, and the self-rated importance of Internet activities. Computers in Human Behavior, 25(2), 490–500. DOI:10.1016/j.chb.2008.11.001

|

Lu, R. F., Petersen, T. D., & Storch, R. L. (2009). Asynchronous stochastic learning curve effects in engineering-to-order customisation processes. International Journal of Production Research, 47(5), 1309–1329. DOI:10.1080/00207540701484921

|

Novak, T. P., Hoffman, D. L., & Yung, Y. F. (2000). Measuring the customer experience in online environments: A structural modeling approach. Marketing Science, 19(1), 22–42. DOI:10.1287/mksc.19.1.22.15184

|

Park, N., Lee, K. M., Jin, S. A. A., & Kang, S. (2010). Effects of pre-game stories on feelings of presence and evaluation of computer games. International Journal of Human-Computer Studies, 68(11), 822–833. DOI:10.1016/j.ijhcs.2010.07.002

|

Salanova, M., Bakker, A. B., & Llorens, S. (2006). Flow at work: Evidence for an upward spiral of personal and organizational resources. Journal of Happiness Studies, 7(1), 1–22. DOI:10.1007/s10902-005-8854-8

|

Sherry, J. L. (2004). Flow and media enjoyment. Communication Theory, 14(4), 328–347. DOI:10.1111/comt.2004.14.issue-4

|

Smahel, D., Blinka, L., & Ledabyl, O. (2008). Playing MMORPGs: Connections between addiction and identifying with a character. CyberPsychology & Behavior, 11(6), 715–718. |

Su, Y. S., Chiang, W. L., Lee, C. T. J., & Chang, H. C. (2016). The effect of flow experience on player loyalty in mobile game application. Computers in Human Behavior, 63, 240–248. DOI:10.1016/j.chb.2016.05.049

|

Teng, C. I. (2010). Customization, immersion satisfaction, and online gamer loyalty. Computers in Human Behavior, 26, 1547–1554. DOI:10.1016/j.chb.2010.05.029

|

Thatcher, A., Wretschko, G., & Fridjhon, P. (2008). Online flow experiences, problematic Internet use and Internet procrastination. Computers in Human Behavior, 24(5), 2236–2254. DOI:10.1016/j.chb.2007.10.008

|

Wu, J. H., Wang, S. C., & Tsai, H. H. (2010). Falling in love with online games: The uses and gratifications perspective. Computers in Human Behavior, 26, 1862–1871. DOI:10.1016/j.chb.2010.07.033

|

Zaman, M., Rajan, M. A., & Dai, Q. Z. (2010). Experiencing flow with instant messaging and its facilitating role on creative behaviors. Computers in Human Behavior, 26, 1009–1018. DOI:10.1016/j.chb.2010.03.001

|

Zhou, L., & Lu, Y. B. (2011). Examining mobile instant messaging user loyalty from the perspectives of network externalities and flow experience. Computers in Human Behavior, 27, 883–889. DOI:10.1016/j.chb.2010.11.013

|

2. Key Laboratory of Adolescent Cyberpsychology and Behavior, Ministry of Education, Wuhan 430079;

3. Centre of Mental Health Education, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070

2018, Vol. 16

2018, Vol. 16