| 家庭社会经济地位对大学新生抑郁情绪的影响:有调节的中介模型 |

2. 西南大学心理学部、心理健康教育研究中心,重庆 400715

根据教育部《2014年中国学生资助发展报告》,我国政府、高校及社会在2014年用于资助全国普通高等学校学生的经费总额为716.86亿元,其中仅助学金一项就资助了953.95万人次,占在校生总人数的35.23%。基于这一数据可以发现,贫困生是大学里一个非常庞大的群体,如何做好贫困生的资助工作,促进其身心健康发展,事关整个社会的和谐与稳定。因此,近年来研究者们就此展开了大量研究(曲绍卫, 范晓婷, 曲垠姣, 2015),其中有关家庭经济状况与心理健康的研究一致发现,低家庭社会经济地位(Socioeconomic Status, SES)的大学生,特别是被认定为贫困生的大学生,其心理健康水平明显低于非贫困大学生(刘欣, 徐海波, 2003; 张庆吉, 涂叶满, 2015; 张秀梅, 王中对, 廖传景, 2016)。那么为什么贫困生的心理健康状况较差呢?近年来研究者们从不同的角度对该问题展开了研究。

首先,根据对社会阶层心理的研究发现,低SES群体之所以身心健康状况较差,是因为他们所拥有的物质财富和所能享用的健康服务较少,同时其生活和工作环境中的危险性因素较多,所以其身心健康水平会较低(Lynch, Smith, Kaplan, & House, 2000; Hajat, Kaufman, Rose, Siddiqi, & Thomas, 2010)。此外,除了SES的这种直接作用外,研究者们还发现,SES还会通过主观社会地位(Subjective social status, SSS)的中介作用对成人的身心健康产生影响(Demakakos, Nazroo, Breeze, & Marmot, 2008)。SSS之所以会在SES和身心健康间起中介作用,其原因在于:SSS作为个体对其在社会等级中所处位置的主观知觉与判断(Jackman & Jackman, 1973),它的形成首先是以SES为基础的;但由于在其形成过程中还会受到社会身份认同及社会比较等心理加工过程的影响,所以它能捕捉到的社会地位信息更多,其对身心健康的影响要比SES更为直接(Sakurai, Kawakami, Yamaoka, Ishikawa, & Hashimoto, 2010; Quon & McGrath, 2014)。

而大学贫困生心理健康状况较差,可谓是社会阶层心理在大学校园内的重现。贫困生的核心特征就在于其家庭SES较低,较差的家庭经济条件首先会对其身心发展造成不利影响;其次,由于社会比较的作用,低家庭SES还会导致其SSS较低,而低SSS则会进一步损害其身心健康。这一点目前已得到一些实证研究的支持,如周春燕和郭永玉(2013)发现大学生家庭社会阶层与生活满意度和积极情感成正相关,而与抑郁、焦虑和负性情感成负相关;陈艳红、程刚、关雨生和张大均(2014)则发现,大学生SSS在SES与自尊间起中介作用。

除上述基于社会阶层心理所进行的研究外,近年来还有研究者根据社会标签理论(Labeling theory)提出,贫困生之所以心理健康状况较差,与贫困生这一身份标签也有密切关系(侯秀丽, 2015)。自2007年国家颁布《高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》以来,每年秋季各大高校均要开展家庭经济困难学生认定工作,并以此作为贫困生资助的重要依据。目前全国高校在认定工作中,大多采取学生自主申报、班级民主评议和学校认定公示的流程(王长恒, 杨直, 2016)。因此经认定后,班级内会有一部分低家庭SES的学生,被明确为家庭经济困难学生,即通常所称的贫困生。但这也就带来了一个问题,学生家庭SES的高低,本身只是学生家庭的一种客观属性,它往往仅被学生个体所感知;但经过家庭经济困难认定后,被认定为贫困生的低家庭SES大学生,他们就会拥有一个明确的、外显的社会身份。这些被认定为贫困生的低家庭SES大学生,会将该身份标签内化,进而影响其自我认知,使他们觉得自己要更低人一等(侯秀丽, 2015)。

基于上述分析可以发现,从社会阶层心理的研究视角来看,大学生的家庭SES会影响其SSS的形成,进而影响其心理健康状况。而从社会标签理论来看,对于那些低家庭SES大学生,如果他们被认定为贫困生,该身份将会进一步恶化家庭SES对其SSS的影响,进而损害其心理健康。但就现有研究来看,尚未有研究将两者结合起来进行考察。因此,本研究试图结合社会阶层心理与社会标签理论的观点,重点考察家庭SES对大学生心理健康的作用机制,即SSS的中介效应;以及贫困生身份是否会对该中介效应产生调节作用。基于该研究目的,本研究根据温忠麟和叶宝娟(2014)的观点,选取抑郁情绪作为衡量大学生心理健康的重要指标,构建了一个第一阶段被调节的中介模型,并对其进行了检验。

之所以选择抑郁,是因为就国内外的相关研究来看,大学生心理问题主要表现为内化情绪问题较多,而抑郁正是其中的一种典型表现(Adlaf, Gliksman, Demers, & Newton-Taylor, 2001; Dixon & Kurpius, 2008; 辛自强, 张梅, 何琳, 2012);此外,目前在对贫困生心理问题的研究中,也发现抑郁情绪较多是贫困生心理健康较差的重要特征之一(张庆吉,涂叶满, 2015; 张秀梅等, 2016)。其次,考虑到当前高校贫困生认定工作的实际情况,高年级学生的贫困生认定,事实上大多是在一年级的认定基础上进行调整和补充,所以贫困生身份的确定,主要是在新生家庭经济困难认定阶段完成的(盛洁, 倪艳, 2015; 张丽, 王晓鹏, 暴晓彤, 迟瑞娟, 杨柳, 2016)。因此,为了排除认定年限等方面的干扰,本研究决定仅选取大学新生作为研究对象。

|

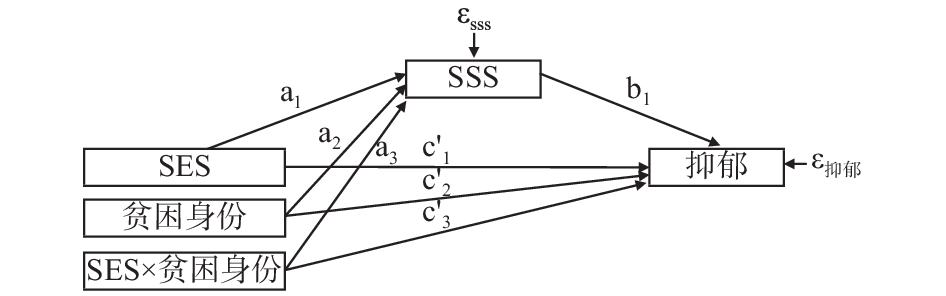

| 图 1 拟检验的假设模型 |

具体来说,本研究建立了如图1所示的假设模型,并提出了下述两个研究假设:

(1)大学新生SSS在其家庭SES和抑郁情绪间起中介作用;

(2)贫困生身份在SSS中介家庭SES与抑郁情绪的关系中,起调节作用。

2 研究方法 2.1 被试本研究中的被试系采用整群抽样的方式,以班级为单位分别从东部、中部和西部共7所本科院校(其中5所为二本院校,2所为211院校)的2015级新生中选取。共发出问卷1200份,回收问卷1117份(回收率93.08%),剔除无效问卷后,有效问卷1042份(有效率93.29%)。其中男生364人(34.93%),女生678人(65.07%);经学校正式认定为家庭经济困难的学生有346人(33.21%);年龄在17至25岁之间(M=19.67, SD=1.01)。

2.2 研究工具 2.2.1 大学生家庭社会经济地位(SES)评估本研究首先参照国际学生评估项目(PISA, 2009)中家庭SES的测量指标,收集了被试父母受教育程度、父母职业、家庭财产资源等方面的信息(OECD, 2012);然后再参照陈艳红等(2014)的方法来计算大学新生的家庭SES指数:首先,对其父母受教育程度、父母职业、家庭财产资源进行赋值,然后分别选取学生父母在受教育程度与职业地位上较高一方的赋值,作为其在两项指标上的得分进入下一步计算;然后,对受教育程度、职业及家庭财产资源3个变量进行缺失值处理,并转换成标准分;最后,对3个变量进行主成分析,并计算其SES值。SES =(β1* Z教育程度 + β2 * Z职业地位 + β3* Z家庭财产资源) /εf,β1、β2、β3为相应变量的因素负荷,εf为第一个因子的特征值。通过计算,本研究中大学新生的SES得分在–2.22~1.88之间,得分越高代表其家庭社会经济地位越高。

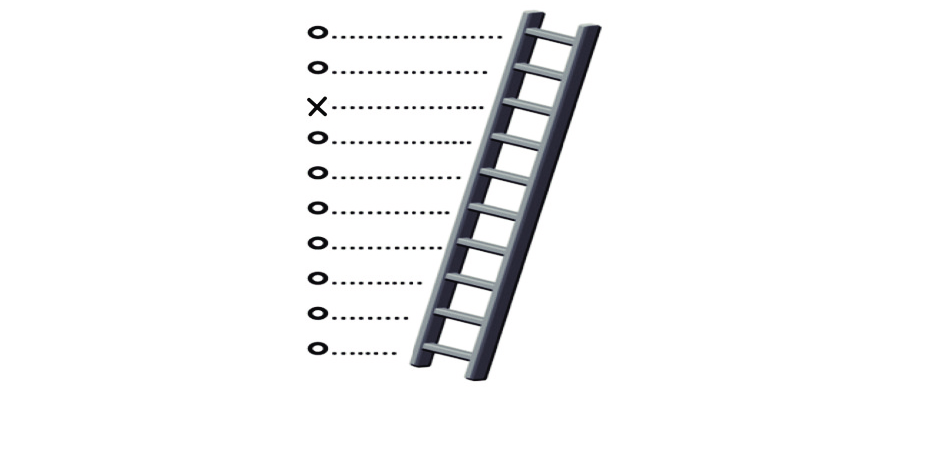

2.2.2 大学生主观社会地位问卷在SSS的测量上,使用的是大学生主观社会地位问卷(程刚, 陈艳红, 关雨生, 张大均, 2015)。该问卷由人缘状况、学业成绩、家庭条件、社会实践能力、恋爱或单身状态的满意度、才艺水平和形象气质共7个指标构成。该问卷采用图形化的10级木梯评分(见示例),得分区间为10~70分,被试的得分越高代表其SSS越高。在本研究中,其α系数为0.81。

示例:您个人的家庭条件,目前在您所在的大学里处于什么位置?

(请注意不要只与您身边的朋友比较!)

最顶端=家庭条件最好的同学

2.2.3 自评抑郁量表对抑郁情绪的测量,使用的是舒良(1999)修订的中文版自评抑郁量表(Self-Rating Depression Scale, SDS)。该量表由William W.K. Zung于1965年编制,共包含20个项目,采用1~4级计分,总分越大代表抑郁水平越高,该量表具有良好的信效度。在国内外得到了广泛地应用。在本研究中,该问卷的α系数为0.85。

2.3 研究过程及数据处理以班级为单位进行测试,测试时间均安排在2015年11月中旬,此时各校的新生家庭经济困难认定工作均已完成。每个班级的测试均由一名受过培训的心理学专业研究生担任主试,在获得班级辅导员的同意和配合下进行。测试采取实名制的方式进行,首先由主试告知被试,该测试的结果仅用于科学研究,除研究者外其他人员均无法获知测试结果;其次,当被试同意测试并签署《知情同意书》后才开始正式测试,测试完成后当场回收并密封问卷,同时向参与测试的被试支付报酬或小礼品;最后,向各班辅导员索取学生家庭经济困难认定名单。

对采集到的数据使用IBM SPSS 19.0和Mplus 7.2进行数据处理与分析。

3 研究结果 3.1 共同方法偏差的控制与检验由于是用问卷法进行研究,所以根据相关研究的建议(周浩, 龙立荣, 2004),首先在数据采集阶段进行了程序上的控制。具体来说在被试数据的采集上,仅在抑郁情绪的测量上,使用了常见的李克特4点计分方式;家庭SES指数是基于人口统计学变量进行换算后得出;SSS使用的是图形化的测量方式;是否贫困生则是通过学生档案信息获得。因此,本研究所涉及到的4个指标,由于在测量方式上完全不同,所以其测量结果受共同方法偏差的影响应该很小。最后,基于所采集到的数据,进一步使用Harman单因子检验法对本研究中的共同方法偏差进行了检验。通过对SES、SSS和抑郁进行检验,结果显示有5个因子的特征值大于1,其中特征值最大的因子所解释的方差变异量为19.61%,低于40%的临界标准。综上所述,本研究中的共同方法偏差并不严重,不会对本研究的结果造成显著干扰。

3.2 描述统计首先,对大学新生在SES、SSS和抑郁上的得分进行相关分析,结果显示三个变量间均存在显著的相关关系(见表1)。

| 表 1 各变量间的相关及描述统计 |

其次,对认定为贫困和非贫困的大学新生在SES、SSS和抑郁上的得分进行独立样本t检验,结果显示两组被试在三个变量上的得分均存在显著性差异(见表2)。

| 表 2 贫困与非贫困大学新生在各变量上的差异检验 |

3.3 家庭SES对抑郁情绪的影响:有调节的中介模型检验

为了检验本研究所提出的有调节的中介模型是否成立,参照方杰、张敏强、顾红磊和梁东梅(2014)的观点,使用系数乘积法进行Bootstrap第一阶段被调节的中介模型检验。具体来说,就是先将SES、SSS和抑郁的得分进行中心化处理,同时贫困身份则采用虚拟变量编码(非贫困生为0,贫困生为1);之后用中心化的SES与贫困身份构建乘积项;最后在Mplus 7.2下使用偏差校正的Bootstrap方法(抽样5000次)进行有调节的中介模型检验。

模型检验结果显示:a3b1=0.26,其95%的置信区间为[0.09, 0.56],不包括0。这就意味着SES通过SSS对抑郁的中介作用的前半路径会受到贫困身份的调节。有调节的中介效应为(a1+a3×贫困身份)b1=–0.37+0.26×贫困身份,当贫困身份取值为0或1时,其有调节的中介效应值分别为–0.37和–0.11。另外c'3=0.07,通过偏差校正的Bootstrap方法计算出的c'3的95%置信区间为[–1.32, 1.45],其中包含有0,所以SES对抑郁的直接效应并没有受到贫困身份的调节。最后,SES对抑郁的直接效应c'1=–0.75,其95%的置信区间为[–1.46, –0.02],其中并未包含0,其直接效应显著。

|

| (如图所示,如果您估计自己比大约80%的同学家庭条件好,那么就在第8级梯子上画“×”。) 图 2 大学生sss问卷例题 |

4 讨论

首先,基于贫困与非贫困大学新生在SES上的差异检验结果可以发现,那些被认定为贫困生的新生,其SES得分确实低于非贫困生,这表明当前高校的家庭经济困难认定工作确实能有效区分贫困与非贫困大学生的家庭经济状况。同时,贫困生的SSS与抑郁情绪,分别显著低于和高于非贫困大学生,这一结果与其他研究所发现的贫困生心理健康水平较差的结论是一致的(张庆吉,涂叶满, 2015; 张秀梅等, 2016)。

其次,根据模型检验的结果来看,大学新生SSS在其家庭SES和抑郁情绪间起部分中介作用,研究假设1成立。这一结果说明,大学新生的家庭SES会通过两条路径对其抑郁情绪产生影响:一条是直接路径,即家庭SES直接负向预测新生的抑郁情绪。根据有关社会阶层心理的现有研究来看(Sakurai et al., 2010; Kraus, Piff, Mendoza-Denton, Rheinschmidt, & Keltner, 2012),该路径之所以显著,可能是由于低家庭SES大学生,往往需要承受较多的经济压力,其在成长过程中所能获得的物质条件有限,因此可能会妨碍其身心的积极发展,从而使其容易产生诸如抑郁之类的情绪问题。另一条则是间接路径,即家庭SES先影响大学新生SSS形成,再通过SSS影响其抑郁情绪的产生。这一结果与陈艳红等(2014)的研究是相似的,那些家庭SES较低的大学生,其在大学里的SSS也较低,而SSS较低则容易导致心理健康水平下降;同时这一结果也符合社会因果关系假设(Social causation hypothesis),即与低社会地位所伴随的压力,往往容易导致精神疾病或心理不健康(Dohrenwend & Dohrenwend, 1969)。

最后,模型检验结果表明,本研究所假设的有调节的中介模型成立,贫困生身份会对SSS的中介效应起调节作用。具体来说贫困生身份的调节作用表现为,在家庭SES通过SSS影响大学生抑郁情绪的过程中,那些被认定为贫困生的大学生相对于非贫困生,其SSS的中介效应值分别为-0.11和-0.37。这就意味着那些拥有贫困生身份的大学生,如果在同等的家庭SES条件下,其SSS会更低,进而其抑郁情绪会更多。这一结果与研究者们之前通过观察所发现的,贫困生身份会损害大学生心理健康的观点是一致的(侯秀丽, 2015; 王长恒, 杨直, 2016)。

综上所述可以发现,贫困生之所以抑郁情绪较多,其原因在于:一方面较差的家庭经济条件,会对贫困生的身心健康发展造成直接损害;另一方面低家庭SES和贫困生身份,还会导致贫困生对自身的SSS评价偏低,而低SSS则会进一步增加其抑郁情绪。基于这一研究结果,本研究认为目前政府、高校及社会对家庭经济困难大学生所给予的经济资助,在一定程度上有助于缓解低家庭SES对贫困生心理健康所造成的不利影响;但在经济资助的同时,高校还应重视贫困生污名化可能带来的负面作用。在高校贫困生资助工作中,有必要建立经济资助与心理援助相结合的工作体系;同时在家庭经济困难学生的认定工作中,需重视学生隐私权的保护,并加强对贫困生的人文关怀(荆玉君, 2015; 时名早, 2016)。

对于大学贫困生而言,他们一方面要承受低家庭SES所带来的现实压力;另一方面还会因贫困生这一外显身份,而忍受一定的精神压力。但目前有关贫困生的心理研究,大多是基于社会阶层心理学的视角,因此研究的重点均是围绕学生家庭SES及其影响机制展开的。这就忽视了贫困生这一特殊身份,可能带来的一系列影响。本研究系首次将社会标签理论纳入到社会阶层心理的研究中来,并采用实证的方法,综合考察了家庭SES和贫困生身份是如何通过大学新生的SSS来影响其抑郁情绪。这就为在其他低SES群体(如低保户、贫困户等)中开展类似研究,提供了新的思路;另外,本研究结果还有助于改进高校贫困生资助工作,促进家庭经济困难大学生的健康成长。

但本研究也还存在一些不足之处:首先,本研究只调查了大一新生,因此研究结论是否适用于高年级大学生,还有待于进一步的验证;其次,本研究只考察了抑郁情绪一个指标,为了更全面地考察家庭SES对大学生心理健康的影响作用,在未来研究中还有必要进一步结合其他指标进行考察;最后,本研究所建立的有调节的中介模型,是基于本次横向调查的数据,因此其假设的各变量间的关系,还有必要使用追踪或实验的方式进行再次验证。

5 结论(1)大学新生SSS在其家庭SES和抑郁情绪间起部分中介作用;(2)贫困生身份会在大学新生家庭SES影响其SSS形成的过程中产生负向调节作用,使相同家庭SES条件下的大学生SSS更低,进而导致其抑郁情绪较高。

陈艳红, 程刚, 关雨生, 张大均. (2014). 大学生客观社会经济地位与自尊: 主观社会地位的中介作用. 心理发展与教育, 30(6), 594–600. http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-ZGXG201311001546.htm |

程刚, 陈艳红, 关雨生, 张大均. (2015). 大学生主观社会地位的指标构成及特点. 西南大学学报(自然科学版), 37(6), 156–162. http://www.docin.com/p-1235015089.html |

方杰, 张敏强, 顾红磊, 梁东梅. (2014). 基于不对称区间估计的有调节的中介模型检验. 心理科学进展, 22(10), 1660–1668. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=xlxdt201410014 |

侯秀丽. (2015). 社会标签理论视角下高校贫困生思想贫困解读. 信阳师范学院学报(哲学社会科学版), 35(3), 33–37. http://www.cqvip.com/QK/80765X/201503/664869179.html |

荆玉君. (2015). " 盲评+公示”法在贫困生认定中的应用. 改革与开放, (14), 107–108. |

刘欣, 徐海波. (2003). 15年来中国心理卫生杂志有关大学生心理健康研究的总结. 中国心理卫生杂志, 17(2), 124–126. http://med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail?id=PeriodicalPaper_zgxlwszz200302021 |

曲绍卫, 范晓婷, 曲垠姣. (2015). 高校大学生资助管理绩效评估研究——基于中央直属120所高校的实证分析. 教育研究, (8), 42–48. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-JYYJ201508005.htm |

盛洁, 倪艳. (2015). 高校家庭经济困难学生认定评价体系研究. 安徽工程大学学报, 30(3), 47–50. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=ahjdxyxb201503011 |

时名早. (2016). 试析高校管理过程中对大学生隐私权的保护. 教育探索, (2), 142–144. http://www.cqvip.com/QK/80055X/201602/667962390.html |

舒良. (1999). 自评抑郁量表. 中国心理卫生杂志, (增刊), 194–196. |

王长恒, 杨直. (2016). 国家助学金评选中的悖论研究. 当代教育科学, (5), 52–54. http://industry.wanfangdata.com.cn/yj/Detail/Periodical?id=Periodical_sdjyky201605012 |

温忠麟, 叶宝娟. (2014). 有调节的中介模型检验方法: 竞争还是替补? 心理学报, 46(5), 714–726. http://www.doc88.com/p-7465431223169.html |

辛自强, 张梅, 何琳. (2012). 大学生心理健康变迁的横断历史研究. 心理学报, 44(5), 664–679. https://www.wenkuxiazai.com/doc/9c50a2babe23482fb5da4c6d-3.html |

张丽, 王晓鹏, 暴晓彤, 迟瑞娟, 杨柳. (2016). 高校家庭经济困难学生认定方法的研究——基于中国海洋大学的案例分析. 高教学刊, 26(2), 162–164. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=gjxk201602079 |

张庆吉, 涂叶满. (2015). 贫困大学生心理健康状况追踪观察. 中国学校卫生, 36(11), 1642–1644. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-XIWS201511018.htm |

张秀梅, 王中对, 廖传景. (2016). 高校贫困生抑郁心理及影响因素研究. 高校教育管理, 10(2), 119–124. http://www.cqvip.com/QK/83455B/201602/668585369.html |

周春燕, 郭永玉. (2013). 家庭社会阶层对大学生心理健康的影响: 公正世界信念的中介作用. 中国临床心理学杂志, 21(4), 636–640. http://industry.wanfangdata.com.cn/dl/Detail/Periodical?id=Periodical_zglcxlxzz201304029 |

周浩, 龙立荣. (2004). 共同方法偏差的统计检验与控制方法. 心理科学进展, 12(6), 942–950. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=xlxdt200406018 |

Adlaf, E. M., Gliksman, L., Demers, A., & Newton-Taylor, B. (2001). The prevalence of elevated psychological distress among Canadian undergraduates: Findings from the 1998 Canadian Campus Survey. Journal of American College Health, 50(2), 67–72. DOI:10.1080/07448480109596009

|

Demakakos, P., Nazroo, J., Breeze, E., & Marmot, M. (2008). Socioeconomic status and health: The role of subjective social status. Social Science & Medicine, 67(2), 330–340. |

Dixon, S. K., & Kurpius, S. E. R. (2008). Depression and college stress among university undergraduates: Do mattering and self-esteem make a difference? Journal of College Student Development, 49(5), 412–424. DOI:10.1353/csd.0.0024

|

Dohrenwend, B. P., & Dohrenwend, B. S. (1969). Social status and psychological disorder: A causal inquiry. New York: Wiley-Interscience. |

Hajat, A., Kaufman, J. S., Rose, K. M., Siddiqi, A., & Thomas, J. C. (2010). Do the wealthy have a health advantage? Cardiovascular disease risk factors and wealth. Social Science & Medicine, 71(11), 1935–1942. https://uncch.pure.elsevier.com/en/publications/do-the-wealthy-have-a-health-advantage-cardiovascular-disease-ris |

Jackman, M. R., & Jackman, R. W. (1973). An interpretation of the relation between objective and subjective social status. American Sociological Review, 38(5), 569–582. DOI:10.2307/2094408

|

Kraus, M. W., Piff, P. K., Mendoza-Denton, R., Rheinschmidt, M. L., & Keltner, D. (2012). Social class, solipsism, and contextualism: How the rich are different from the poor. Psychological Review, 119(3), 546–572. DOI:10.1037/a0028756

|

Lynch, J. W., Smith, G. D., Kaplan, G. A., & House, J. S. (2000). Income inequality and mortality: Importance to health of individual income, psychosocial environment, or material conditions. BMJ, 320(7243), 1200–1204. DOI:10.1136/bmj.320.7243.1200

|

OECD. (2012). PISA 2009 Technical Report. http://dx.doi.org/10.1787/9789264167872-en. |

Quon, E. C., & McGrath, J. J. (2014). Subjective socioeconomic status and adolescent health: A meta-analysis. Health Psychology, 33(5), 433–447. DOI:10.1037/a0033716

|

Sakurai, K., Kawakami, N., Yamaoka, K., Ishikawa, H., & Hashimoto, H. (2010). The impact of subjective and objective social status on psychological distress among men and women in Japan. Social Science & Medicine, 70(11), 1832–1839. https://econpapers.repec.org/RePEc:eee:socmed:v:70:y:2010:i:11:p:1832-1839 |

2. Faculty of Psychology, Research Center of Mental Health Education, Southwest University, Chongqing 400715

2018, Vol. 16

2018, Vol. 16