| 父母教养方式与低年级小学生学校适应的关系:基于交叉滞后分析 |

2. 北京师范大学实验小学,北京 100875;

3. 北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室,北京 100875

进入小学,儿童面临着角色和生活环境的巨大转变,学校适应问题成为影响其身心发展的一个重要因素。研究发现,学校中约有20%~30%的学龄儿童存在学校适应问题,小学生入学后适应较差的检出率由高到低依次为人际交往49.5%、情绪情感33.0%、集体生活11.0%、学习制度10.1%(Bronstein et al., 1996)。目前,学校适应的概念并没有一个明确的界定,早期的研究主要集中于将学生的学业表现、学业进步及学业成就作为衡量学校适应的指标。随着研究的不断深入,许多研究者认为学校适应不仅局限于学生的学业表现,还包括学生对学校的情感和态度,以及他们参与学校活动的程度,认为学校适应是儿童在学校环境中感到愉快并投入到学校活动中获得成功的程度(Ladd, Kochenderfer, & Coleman, 1997)。Perry和Weinstein(1998)认为儿童的学校适应不仅包括学业适应、情绪与社会性适应,还应包括对课堂行为要求的适应方面。对于刚刚进入学校的小学生,学校适应是儿童完成幼儿向小学生的角色转换,在学校背景下愉快地参与学校活动并顺利完成学习任务的状况。因此,考察的重点应该是对学校的态度,同伴关系和学业行为适应(卢富荣,王侠,李杜芳,王耘,2015)。

大量的研究表明入学后良好的适应对儿童的身心发展有着积极的作用。学校适应良好的儿童能与同伴较好地相处,对学校环境给于积极的评价。这类儿童对于在学校中遇到的各种问题都能比较好地解决,自我内部和外部都能较好地进行协调(黄宁,辛涛,栗晓霞,2007)。而适应不良的儿童会产生一系列问题,如消极自我概念的产生,对学校环境的日趋冷漠和不适,发生逃学、旷课、辍学等学校回避行为(刘万伦,2004)。一项追踪研究发现儿童在10岁之前产生的行为问题,其更可能严重而持久,发生诸如物质滥用、抑郁和犯罪的风险更大(Mash & Barkley, 2006)。焦莹(2007)发现小学新生总体适应性情况良好,但在规章制度、人际交往、正规课程、集体生活等方面存在不同程度的不适应问题,易导致焦虑、自卑、敏感情绪和孤独感,自我效能感降低。

父母教养方式是父母在教育、抚养子女的日常生活中表现出的一种相对稳定的行为方式和行为倾向(张文新,1997)。最具代表性的Baumrind(1971)在类型学的基础上,依据接受-拒绝和控制-容许两个基本维度将父母教养方式划分为权威型、专制型和放任型三种类型。父母教养方式对学校适应的影响一直是心理学家研究的热点之一,且已有丰富的横断研究证实积极的教养方式与良好的学校适应正相关(Dornbusch, Ritter, Leiderman, Roberts & Fraleigh, 1987; 曾琦, 芦咏莉,邹泓,董奇,陈欣银,1997; Milevsky, Schlechter, Netter, & Keehn, 2007),而消极的教养方式与消极的学校适应正相关(Lamborn, Mounts, Steinberg, & Dornbusch, 1991; 曾琦等,1997)。如已有研究发现权威型父母常用的积极支持性教养方式,如温暖与支持、父母理解、强化等能预测更高的学业成就、人际交往能力,更低的外显和内隐问题行为;而专制型、放任型与忽视型父母常采用的消极控制性教养方式,如忽视、严厉惩罚等能预测消极的发展结果 (Lamborn et al., 1991; Luthar & Goldstein, 2008; 徐慧,张建新,张梅玲,2008;彭凤祥,2015)。Dornbusch等人(1987)对 7836名中学生进行了调查,结果发现:专制型和放任型教养方式与学生成绩呈负相关,权威型教养方式与成绩呈正相关。综上可以发现,已有的相关研究更多的采用横向研究考察了教养方式与学业成绩、同伴交往、问题行为之间的关系,较少研究采用纵向的方法考察父母教养方式和学校适应的关系,且已有的少量的追踪研究仅单向考察母亲教养方式对小学高年级学生学校表现等的影响。如梁宗保、张光珍、陈会昌和周博芳(2007)一项追踪研究显示,母亲教养方式在儿童2岁时母亲教养方式的鼓励和控制维度和儿童7岁时的保护和控制维度可以显著预测儿童11时的学业成绩、学习问题、害羞焦虑、挫折耐受性、果敢社交等问题。

Bronfenbrenner(1979)的生态系统理论强调系统内的各个因素的相互影响,即父母的教养方式会对儿童的学校适应产生影响,而儿童的学校适应也会反作用于父母的教养方式,进而再次影响其学校适应。Anderson, Lytton和Romney(1986)在“谁影响谁”的亲子互动研究中发现“母亲和正常儿童在一起时,表现的平静而肯定,而与有行为问题的儿童在一起时,会变得有强制性。这表明儿童的行为在某种程度上影响了母亲的行为。”McCoy, George, Cummings和Davies(2013)研究证实,父母采取怎样的教养方式与儿童行为问题有关,对于外化和反社会行为等极端行为问题,父母采取的手段是直接干预和惩罚儿童。因此,有必要从儿童心理发展特点对父母教养方式发生的反作用这一角度探讨父母教养方式和儿童学校适应的交互影响。且不同的年龄阶段,同样的教养行为可能会导致不同的结果。对于青少年来说,这个时期同伴支持已经成为了主要的社会支持来源,父母教养行为所起的作用逐渐降低(Hartup & Stevens, 1997),而对于刚入学的低年级小学生来说,其自我意识发展还不够全面,会更多地依赖他人对自己的评价,主要是家长,他们十分渴望得到家长的肯定(魏洁,2014),所以父母对儿童采用怎样的教养方式就尤为重要。

综上所述,目前研究较多关注的是教养方式对学校适应某一方面的影响,且多集中在教养方式对学校适应的单向影响,鲜有研究探讨父母教养方式与学校适应的动态影响。纵向研究可以在比较长的时间内,对儿童的心理发展进行系统的研究,可以详尽地了解儿童心理发展的连续过程和量变质变的规律,更适用于探讨教养方式与学校适应的交互影响。因此本研究试图从动态的、发展的视角,通过纵向研究设计,采用交叉滞后分析的方法考察在低年级小学生学校适应的发展中父母教养方式与学校适应的交互影响,以期揭示两者之间的相互预测关系,为后续研究以及家庭教育和学校教育的干预方案提供更有针对性的启迪。

2 研究方法 2.1 被试选取北京5所普通小学的儿童为被试,在征得班主任和家长的同意后,签署知情同意书,在儿童小学一年级入学第二学期末(T1)以及二年级第一学期末(T2),向其家长发放《父母教养方式问卷》、《小学生学校适应家长评定问卷》。同时,以班级为单位对儿童施测《瑞文标准推理测验》删掉没有参加智力测验和智力缺陷儿童。第一次发放问卷370份,回收有效问卷349份,平均年龄7.58岁;第二次发放345份,回收有效问卷319份。被试两次流失率共13.13%。且流失与未流失被试在背景信息上差异不显著。

2.2 研究工具 2.2.1 小学生学校适应家长评定问卷本研究采用卢富荣等(2015)研究者编制的小学生学校适应家长评定问卷,该问卷包括学校喜欢、学校回避、同伴关系和学校态度四个维度。其中学校喜欢和学校回避统称为学校态度,同伴关系是指学生之间的相处状况,学业行为考察的是学生的学习任务完成是否顺利。该问卷共24题,问卷采用“不符合”到“完全符合”的5点计分。在本研究中,同伴关系、学校态度、学业行为和学校适应总体的内部一致性系数分别为0.60、0.83、0.88和0.90。验证性因素分析结果为X2/df=1.94,GFI=0.93,CFI=0.93,RMSEA=0.06,证明该问卷具有较好的结构效度。

2.2.2 父母教养方式问卷采用台湾陈富美根据Robinson, Mandleco, Olsen和Hart(1995)问卷所修订的父母教养方式问卷。该问卷共59道题目,包括权威、专制和放任三个维度。权威维度包括温暖、说理、民主、随和4个因子;专制维度包括命令、体罚、不说理、言语攻击4个因子;放任维度包括缺乏坚持性、忽视和不自信3个因子。采用从“从不”到“总是”5点计分,将各因子分数之和作为对应维度的得分。本研究中问卷各维度内部一致性信度在0. 70-0. 93之间。

2.2.3 数据的处理与分析本研究数据采用SPSS20.0进行录入与处理,采用Harman单因子检验法(Harman's Single-Factor Test)进行共同方法偏差检验。结果发现,特征根大于1的因子共有10个,第一个因子对变异量的解释率为17.50%,说明共同方法偏差不明显。因此,本研究没有进一步采用统计方法对共同方法偏差效应进行控制。

3 结果与分析 3.1 父母教养方式与学校适应的相关分析采用Pearson积差相关分析考察T1、T2父母教养方式(权威型、专制型、放任型)与学校适应(学校喜欢、学校回避、同伴关系、学业行为)的关系,结果发现(详见表1):低年级小学生的T1、T2测量得到的父母教养方式各维度显著相关,学校适应各维度显著相关(T1、T2学业行为和T1、T2学校回避之间的相关除外)。表明低年级小学生的父母教养方式与学校适应在6个月内表现出一定的稳定性。

| 表 1 父母教养方式与学校适应的相关矩阵 |

此外,不管是在T1还是T2,权威父母教养方式与学校适应各维度的同时性和继时性相关均显著(T2权威教养方式与T1学业行为之间的相关除外);专制型父母教养方式与学校适应各维度的同时性与继时性相关也显著(T1专制型与T1、T2学业行为以及T2专制型与T1学业行为之间的相关除外);放任型父母教养方式与学校适应的同时性与继时性相关显著(T1放任型与T1、T2学业行为之间的相关除外)。表明:从T1到T2,6个月的时间里,低年级小学生的父母教养方式与学校适应的前、后测呈中等程度的相关。

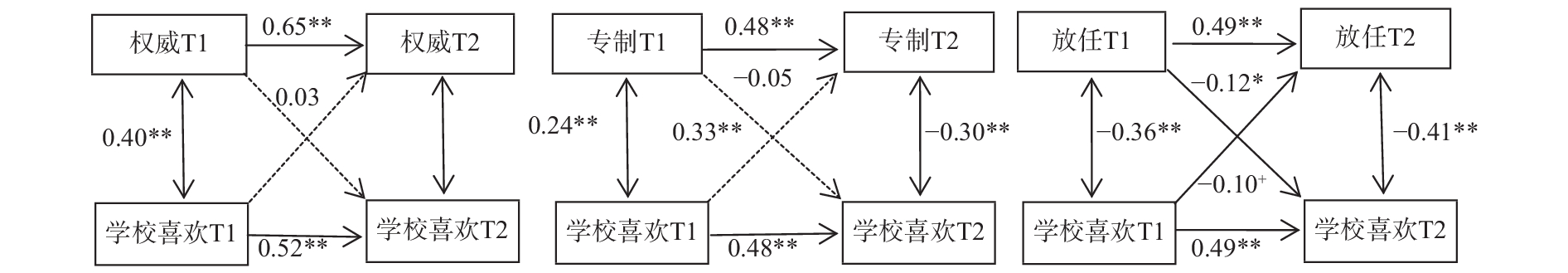

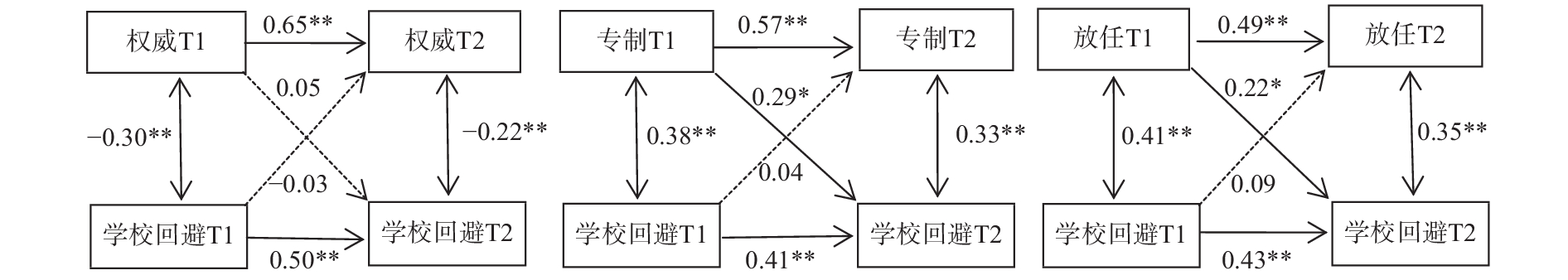

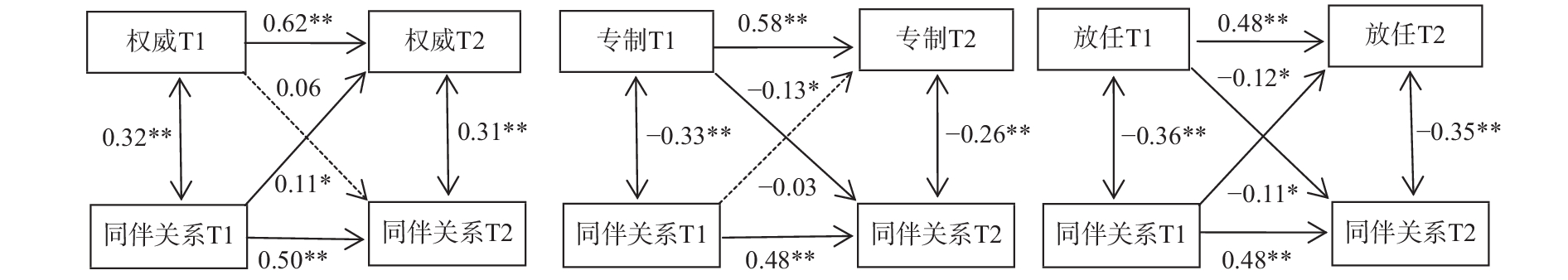

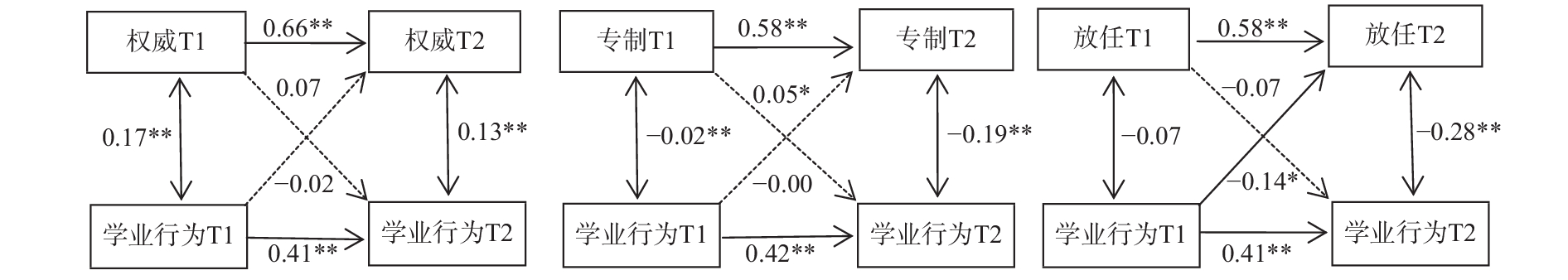

3.2 父母教养方式与学校适应的交叉滞后回归分析为探讨低年级小学生父母教养方式与学校适应(学校喜欢、学校回避、同伴关系、学业行为)的交互影响,以相关分析为基础,采用全部纳入法(Enter)进行回归分析,构建父母教养方式(权威型、专制型、放任型)与学校适应(学校喜欢、学校回避、同伴关系、学业行为)之间的交叉滞后模型(见图1、图2、图3、图4)。图中双箭头旁的系数表示相关系数,单箭头旁的系数表示标准回归系数,实线表示回归系数显著,虚线表示不显著。

|

| 图 1 父母教养方式与学校喜欢交叉滞后模型 |

父母教养方式与学校喜欢的交叉滞后模型结果发现(见图1):T1权威型、专制型的父母教养方式对T2学校喜欢与T1学校喜欢对T2权威型、专制型教养方式的预测系数均不显著;但T1放任型教养方式对T2学校喜欢具有显著的负向预测作用(β=–0.12,p<0.05),T1学校喜欢对T2放任型教养方式的负向预测达到了边缘显著(β=–0.10,p=0.06),表明在教养方式与学校喜欢的关系中,放任型教养方式与低年级小学生的学校喜欢具有显著的交叉滞后效应。

父母教养方式与学校回避的交叉滞后模型结果发现(见图2):T1权威型的父母教养方式对T2学校回避与T1学校回避对T2权威型教养方式预测系数均不显著;T1专制型教养方式对T2学校回避具有显著的正向预测作用(β=0.29,p<0.05),T1学校回避对T2专制型教养方式的预测系数未达到显著意义;T1放任型教养方式对T2学校回避具有显著的正向预测作用(β=0.22,p<0.05),T1学校回避对T2放任型教养方式的预测系数不显著,表明在教养方式与学校回避的关系中,专制型、放任型的教养方式更大程度上影响低年级小学生的学校回避。

|

| 图 2 父母教养方式与学校回避的交叉滞后模型 |

父母教养方式与同伴关系的交叉滞后模型结果发现(见图3):T1权威型的父母教养方式对T2同伴关系预测系数未达到显著水平,但T1同伴关系可以显著正向预测T2权威型教养方式(β=–0.11,p<0.05);T1专制型教养方式对T2同伴关系具有显著的负向预测作用(β=–0.13,p<0.05),T1同伴关系对T2专制型教养方式的预测系数未达到显著水平;T1放任型教养方式对T2同伴关系具有显著的负向预测作用(β=–0.12,p<0.05),T1同伴关系对T2放任型教养方式具有显著的负向预测作用(β=–0.11,p<0.05),表明在教养方式与同伴关系的关系中,专制型的教养方式更大程度上影响低年级小学生的同伴关系,同伴关系更大程度上影响小学生的权威型教养方式,同时,放任型的教养方式与同伴关系具有显著的交叉滞后效应。

|

| 图 3 父母教养方式与同伴关系的交叉滞后模型 |

父母教养方式与学业行为的交叉滞后模型结果发现(见图4):T1权威型、专制型的父母教养方式对T2学业行为与T1学业行为对T2权威型、专制型教养方式的预测系数均不显著;T1放任型教养方式对T2学业行为的预测系数不显著,但T1学业行为对T2放任型教养方式具有显著的负向预测作用(β=–0.14,p<0.05),表明在教养方式与学业行为的关系中,学业行为更大程度上影响低年级小学生的放任型父母教养方式。

|

| 图 4 父母教养方式与学业行为的交叉滞后模型 |

4 讨论 4.1 低年级小学生父母教养方式和学校适应的关系

本研究发现,从一年级第二学期末到二年级第一学期末6个月的时间里,低年级小学生的父母教养方式与学校适应存在不同程度的相关。这与国内外已有的相关研究结果一致(谢蓓芳等,2004;Cowan, Cowan, Ablow, Johnson, & Measelle, 2005)。本研究中,积极的父母教养方式,如权威型的父母教养方式与积极的学校适应显著正相关,消极的教养方式则相反,提示我们小学生的父母教养方式与学校适应有着密切的关系。

4.2 教养方式对低年级小学生学校适应的影响本研究采用交叉滞后的研究方法考察了父母教养方式对学校适应的影响,结果发现T1专制型的教养方式可以显著负向预测T2同伴关系,正向预测学校回避。这一研究结果与Clark和Ladd(2000)的研究结果基本一致。其研究认为父母与子女之间是否是良性互动会影响到儿童是否能成功的处理同伴关系以及是否能比较顺利地加入某个团体。在日常教养中,父母对儿童采用以强制、惩罚和消极情感为特点的专制型教育方式,可能使儿童在学校中出现偏常的行为。于此同时,父母对儿童的心理操控也会使儿童的自主性、自信心下降。当儿童对他们的能力产生了消极思想和焦虑,这种负性情感反应会让他们体会到更低的能力感从而触发了压力机制,加强了无力感(Rees & Freeman, 2009),这种无力感会导致儿童行为退缩,进而导致不良的同伴关系。父母过度控制的教养方式不利于儿童的适应发展。一项从幼儿园到5年级的追踪研究表明,长期被同伴排斥和欺负,会导致儿童早期的同伴拒绝;早期同伴拒绝与学校回避度增高有关(Buhs, 2005)。伴随着在专制教养方式中不断增加的不良同伴关系,其学校回避也在不断加强。另外,Walker和MacPhee(2011)研究发现父母的强制型行为控制与学前儿童的不顺从有关,而顺从则会造成自我调节能力发展迟滞,进而影响儿童在入学初期各方面的适应和发展,容易导致儿童对学校产生回避行为。

4.3 学校适应对父母教养方式的反作用研究结果并未发现发T1权威型教养方式对T2同伴关系的预测作用,而T2同伴关系对T1权威型父母教养方式具有显著的正向预测作用,也就是说同伴关系在更大程度上影响之后的权威型教养行为。可能的原因在于,当儿童进入小学后,与同伴有了更多的交往。“群体社会化发展理论”指出,家庭环境对心理特征没有长期影响,对儿童发展形成长期影响的是同伴群体(Harris,1995)。Hughes和Im(2016)的研究发现,从1年级到4年级,其同伴喜欢的比率逐年上升。良好的同伴关系作为一种保护性因素,有效的缓解了其他不良因素对儿童造成的负面影响,使得儿童的社会交往能力以及人际适应能力显著提高。这些积极的效果进而会延伸到与父母的沟通互动中,促进儿童与父母的沟通交流,产生与父母的良性互动。在这过程中,父母会对儿童的行为产生积极的情绪反应,激发父母采用更加民主、温暖、支持的方式对待儿童。

与此同时,T1放任型的父母教养方式对T2孩子的学业行为没有显著的预测作用,但T1儿童的学业行为对T2父母放任型教养方式具有负向的预测作用。孩子在学期末学业表现越好,父母对儿童的忽视、不自信程度就越低,放任程度就越低。这与以往的研究相一致(谢燕婷,2004),其原因可能在于,相比于孩子的同伴关系等人际沟通和交往能力,中国父母尤为关注孩子的学业成绩,对孩子取得学业成就的期望很高(周东明,1995)。儿童取得更高的学业成就是影响家长对儿童投入,参与的重要因素之一。这启示我们,父母在教育儿童的过程中,不要以偏概全,要对儿童未来的发展要有信心,鼓励、帮助儿童适应学校生活。

4.4 父母教养方式与学校适应的交互作用本研究也发现放任型教养方式与学校喜欢、同伴关系存在显著的相互预测关系。在我国,由于计划生育政策的实施,出现了更多的独生子女(4个祖父母,一对父母,一个孩子)家庭模式,进而出现了更多以溺爱、放纵为特点的放任型教养方式。研究显示放任型的家长强调以帮助的形式去促进儿童发展。在放任型成人监督的环境中,儿童受到热情、慈爱的对待,这些成人把自己看作是儿童的帮助者,但不认为自己应积极地负责塑造儿童现在或未来的行为。结果,放任型家长无法教会儿童如何行为得体,他们经常忽视儿童的任性,很少提出要求,并且几乎不让儿童承担责任(Shaffer, Fisher, Lucas, Dulcan, & Schwab-Stone, 2000)。在这种家庭环境中成长的儿童几乎没有什么是社会适应及什么不是社会适应的概念,因而无法形成如何面对日常生活事件的心理准则。儿童很难产生对他人的同情心,他们的过分行为往往被看做是幼稚的、不可取的、不被同伴及成人接受的。这种行为的消极后果使儿童感到焦虑和自卑,儿童觉得失去了同伴、教师等支持来源,性格可能会变得孤僻、没有成就感,在发展过程中很容易产生适应不良(Patterson & Stouthamer-Loeber, 1984)。儿童在学校感受到的挫败感和失落感,使其急于寻求心理上的补偿,而父母是儿童主要的支持来源,父母对儿童的关爱可以有效缓解学校同伴关系不良以及厌学所带来的消极影响,这很容易造成一种不良循环,使得儿童在这样的环境中持续产生对学校、对人际交往的反感,加剧儿童的适应不良。

4.5 本研究的不足与未来研究方向本研究深入探讨了父母教养方式与低年级小学生学校适应的交互影响,获得了一些有意义的结果。但仍存在以下不足:首先,本研究以父母自我报告的方式将父母的教养方式合并一起来考虑,考察了儿童的教养方式和学校适应,虽然通过统计的方法考察了共同偏差效应,但变量间关系的估计仍然会受到系统误差的影响(Whitbeck et al., 1991),未来研究需要采用多主体报告的方式进一步验证本研究的结果。而且,研究中只对父母教养方式与学校适应进行了两次追踪,在未来研究中可增加追踪次数,以期对两者之间的关系进行更为动态、稳定的分析。其次,教养方式与学校适应是多种因素综合影响的结果,本研究只探讨了其中的一个方面。未来研究仍然有待于探讨其他因素,如个体自身特征、家庭背景因素、学校环境因素等在教养方式与学校适应之间所起的作用,以期更为全面地揭示相关因素对教养方式和学校适应的影响。

5 结论本研究得出以下结论:(1)小学生的父母教养方式与学校适应相关显著;(2)交叉滞后分析发现,前测的专制型教养方式能够显著负向预测后测的同伴关系,正向预测学校回避,前测的同伴关系显著正向预测后测的权威型教养方式,前测的学习行为显著负向预测后测的放任型教养方式,而放任型教养方式与学校喜欢、同伴关系具有显著的交叉滞后效应。

黄宁, 辛涛, 栗晓霞. (2007). 儿童学校适应的分类及判定. 心理发展与教育, 23(2), 57–62. http://edu.wanfangdata.com.cn/Periodical/Detail/xlfzyjy200702010 |

梁宗保, 张光珍, 陈会昌, 周博芳. (2007). 童年期母亲教养方式与11岁儿童学校适应的关系. 心理与行为研究, 5(1), 36–40. http://journal.psytj.net/CN/abstract/abstract27.shtml |

刘万伦. (2004). 中小学学生学校适应性的发展特点调查. 中国心理卫生杂志, 18(2), 113–114. |

卢富荣, 王侠, 李杜芳, 王耘. (2015). 小学生学校适应的发展特点及其与父母教养方式关系的研究. 心理发展与教育, 31(5), 555–562. http://edu.wanfangdata.com.cn/Periodical/Detail/xlfzyjy201505006 |

彭凤祥. (2015). 父母教养方式与儿童学业成绩的关系. 中国健康心理学杂志, 23(6), 945–947. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=jkxlxzz201506040 |

魏洁. (2014). 浅谈小学一年级学生学校适应的影响因素及解决对策. 课程教育研究, (30), 240–241. http://edu.wanfangdata.com.cn/Periodical/Detail/kcjyyj201430255 |

谢蓓芳, 方永年, 林永清, 陈勇华, 金蓉, 胡慧芳, 王芳. (2004). 小学生的适应行为与父母教养方式的相关分析. 中国心理卫生杂志, 18(8), 567–568. http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_zgxlwszz200408016.aspx |

谢燕婷. (2004). 澳门初中一学生学业成绩与父母教养方式关系研究 (硕士学位论文). 华南师范大学. |

徐慧, 张建新, 张梅玲. (2008). 家庭教养方式对儿童社会化发展影响的研究综述. 心理科学, 31(4), 940–942. http://mall.cnki.net/magazine/article/XLKX200804040.htm |

曾琦, 芦咏莉, 邹泓, 董奇, 陈欣银. (1997). 父母教育方式与儿童的学校适应. 心理发展与教育, 13(2), 46–51. http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis_Y817765.aspx |

张文新. (1997). 城乡青少年父母教育方式的比较研究. 心理发展与教育, 13(3), 44–49. |

周东明. (1995). 父母期望的形成、作用和把握. 当代教育科学, (Z1), 78–80. |

Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology, 4, 1–103. https://www.researchgate.net/publication/232564741_Current_Patterns_of_Parental_Authority |

Bronfenbrenner, U. (1979). Contexts of child rearing: Problems and prospects. American Psychologist, 34(10), 844–850. DOI:10.1037/0003-066X.34.10.844

|

Bronstein, P., Duncan, P., D'Ari, A., Pieniadz, J., Fitzgerald, M., Abrams, C. L., … Oh Cha, S. Y. (1996). Family and parenting behaviors predicting middle school adjustment: A longitudinal study. Family Relations, 45(4), 415–426. DOI:10.2307/585171

|

Buhs, E. S. (2005). Peer rejection, negative peer treatment, and school adjustment: Self-concept and classroom engagement as mediating processes. Journal of School Psychology, 43(5), 407-424. DOI:10.1016/j.jsp.2005.09.001

|

Clark, K. E., & Ladd, G. W. (2000). Connectedness and autonomy support in parent–child relationships: Links to children's socioemotional orientation and peer relationships. Developmental Psychology, 36(4), 485–498. DOI:10.1037/0012-1649.36.4.485

|

Cowan, P. A., Cowan, C. P., Ablow, J. C., Johnson, V. K., & Measelle, J. R. (2005). The family context of parenting in children's adaptation to elementary school. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. |

Dornbusch, S. M., Ritter, P. L., Leiderman, P. H., Roberts, D. F., & Fraleigh, M. J. (1987). The relation of parenting style to adolescent school performance. Child Development, 58(5), 1244–1257. DOI:10.2307/1130618

|

Harris, J. R. (1995). Where is the child's environment? A group socialization theory of development. Psychological Review, 102(3), 458–489. DOI:10.1037/0033-295X.102.3.458

|

Hartup, W. W., & Stevens, N. (1997). Friendships and adaptation in the life course. Psychological Bulletin, 121(3), 355–370. DOI:10.1037/0033-2909.121.3.355

|

Hughes, J. N., & Im, M. H. (2016). Teacher-student relationship and peer disliking and liking across grades 1–4. Child Development, 87(2), 593–611. DOI:10.1111/cdev.12477

|

Ladd, G. W., Kochenderfer, B. J., & Coleman, C. C. (1997). Classroom peer acceptance, friendship, and victimization: Distinct relational systems that contribute uniquely to children's school adjustment?. Child Development, 68(6), 1181–1197. https://eric.ed.gov/?id=EJ556037 |

Lamborn, S. D., Mounts, N. S., Steinberg, L., & Dornbusch, S. M. (1991). Patterns of competence and adjustment among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent, and neglectful families. Child Development, 62(5), 1049–1065. DOI:10.2307/1131151

|

Luthar, S. S., & Goldstein, A. S. (2008). Substance use and related behaviors among suburban late adolescents: The importance of perceived parent containment. Development and Psychopathology, 20(2), 591–614. |

Mash, E. J., & Barkley, R. A. (2006). Treatment of childhood disorders (3rd ed.). New York: The Guilford Press. |

McCoy, K. P., George, M. R. W., Cummings, E. M., & Davies, P. T. (2013). Constructive and destructive marital conflict, parenting, and children's school and social adjustment. Social Development, 22(4), 641–662. |

Milevsky, A., Schlechter, M., Netter, S., & Keehn, D. (2007). Maternal and paternal parenting styles in adolescents: Associations with self-esteem, depression and life-satisfaction. Journal of Child and Family Studies, 16(1), 39–47. DOI:10.1007/s10826-006-9066-5

|

Patterson, G. R., & Stouthamer-Loeber, M. (1984). The correlation of family management practices and delinquency. Child Development, 55, 1299–1307. DOI:10.2307/1129999

|

Rees, T., & Freeman, P. (2009). Social support moderates the relationship between stressors and task performance through self-efficacy. Journal of Social and Clinical Psychology, 28(2), 244–263. DOI:10.1521/jscp.2009.28.2.244

|

Robinson, C. C., Mandleco, B., Olsen, S. F., & Hart, C. H. (1995). Authoritative, authoritarian, and permissive parenting practices: Development of a new measure. Psychological Reports, 77(3), 819–830. DOI:10.2466/pr0.1995.77.3.819

|

Shaffer, D., Fisher, P., Lucas, C. P., Dulcan, M. K., & Schwab-Stone, M. E. (2000). NIMH Diagnostic Interview Schedule for Children Version IV (NIMH DISC-IV): Description, differences from previous versions, and reliability of some common diagnoses. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 39(1), 28–38. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890856709660986 |

Walker, A. K., & MacPhee, D. (2011). How home gets to school: Parental control strategies predict children's school readiness. Early Childhood Research Quarterly, 26(3), 355–364. DOI:10.1016/j.ecresq.2011.02.001

|

Whitbeck, L. B., Simons, R. L., Conger, R. D., Lorenz, F. O., Huck, S., & Elder, G. H., Jr. (1991). Family economic hardship, parental support, and adolescent self-esteem. Social Psychology Quarterly, 54, 353–363. |

2. Experiment Primary School of Beijing Normal University, Beijing 100875;

3. National Key Laboratory of Cognitive Neuroscience and Learning, Beijing Normal University, Beijing 100875

2018, Vol. 16

2018, Vol. 16