| 3-5岁儿童汉字方向敏感性的发展 |

2. 中国科学院行为科学重点实验室,北京 100101

幼儿阶段是文字认知的快速发展期,也是文字学习非常有效的时期(Mason, 1980)。幼儿在这一时期内获得的读写萌发(emergent literacy)技能为他们后期正规读写学习奠定了基础(Mason; Snow, 1983; Adams, 1990; Justice & Ezell, 2001)。文字意识(print awareness)作为构成读写萌发知识的重要因素(Stuart, 1995),是儿童阅读成就的重要预测指标(Adams, 1990; Ho, 1994)。文字意识是指儿童对文字的形式和功能的认识,以及对口语和书面语言之间的关系的理解(Mason, 1980; Hiebert, 1981)。虽然儿童在入小学之后才正式开始学习阅读,但在此之前他们并不是对文字一无所知。在儿童接受正式的阅读学习之前,他们已对经常接触到的文字系统有了一定的意识。

很多研究表明,儿童在很早就具有了对文字形态的意识(graphic awareness)。他们会注意文本字母和单词的形态细节,例如,字母和单词的方向以及形态上的突出特征,他们也会识别字母的顺序和单词的一些细节。Kleeck的研究发现,在儿童1岁半之后,其涂鸦开始具有文字的线性和重复性的特点,被称为“涂鸦书写”(scribble writing),这种形式的涂鸦反映了儿童对书面语言惯例的初步注意(van Kleeck, 1990)。Lavine很早就发现,3岁儿童已经能够完全区分绘画和文字。通过儿童对图画、字母、单词、数字、线条、几何图形和外国文字等材料的辨别,Lavine发现,5岁的儿童已能觉察到书面文字的高级结构特征,即水平性、线性排列和重复性(Lavine, 1977)。在Lomax等人的研究中,3岁儿童就可以识别什么是能读的,并且能够识别环境中的文字以及理解环境中文字标签的功能(Lomax & McGee, 1987)。Levy等人对4-7岁儿童文字早期认识的研究发现,儿童对文字的基本形态信息获得最快(例如,4岁的儿童对涂鸦和由数字和字母组合成的刺激的区分高于概率水平,4岁4个月以上的儿童对单词形状和单词组成成分的变式的区分都高于概率水平)(Levy, Gong, Hessels, Evans, & Jared, 2006)。Treiman等人对学前儿童的名字认知进行了研究。研究发现,即使年龄不到4岁的还不能阅读的儿童也倾向于选择包含拉丁字母的刺激材料作为名字。此外,这些儿童对适用于英语名字的一些形式特征,比如字母的组合、书写的方向(水平及从左到右)以及自己名字中特定字母的形状(尤其是首字母的形状)也有许多了解(Treiman, Cohen, Mulqueeny, Kessler, & Schechtman, 2007)。

汉字的语音结构、书写符号及表意方式都与拼音文字存在巨大的差异(李虹,舒华, 2009)。但近期对汉语幼儿的一系列研究发现,学习汉字的幼儿在入学前也表现出一定的文字形态意识。Yin和Treiman对以汉语为母语的学前儿童的研究表明,到3岁左右,中国儿童已经知道文字的大小应比绘画更小。在4-5岁时,儿童能够正确书写单字词,并且开始正确书写他们姓名中的字。几乎所有6岁的孩子都能够正确书写他们的名字(Yin & Treiman, 2013)。另一项针对3-6岁儿童汉字字形认知的研究发现,儿童对汉字与似字符号的辨别能力随着年龄增长而提高。3-4岁儿童的汉字字形认知处于萌芽状态。5岁儿童对汉字笔画特征有了较强的意识,已经能够较好地区分汉字与线条图,6岁儿童已经具备了较好的汉字形态辨别能力(赵静, 李甦, 2014)。

虽然已有研究对儿童早期的文字形态意识进行了探查,但专门针对文字方向的发展研究还很少,特别是对汉字的研究更是如此。仅有一项研究探查了4-5岁儿童对文字方向的认识(Miller, 2002)。在这项研究中,研究者将写有汉字及其倒置版本和镜像版本的卡片呈现给儿童,并假设有个朋友将它们弄混了,而且还经常写错字。请儿童把那些弄混/弄错的字找出来。结果表明,5岁儿童的成绩显著高于4岁儿童,儿童的汉字方向认识能力在4-5岁之间快速发展。虽然这项研究对儿童的汉字方向认识能力进行了探查,但由于研究者将倒置汉字和镜像汉字同时呈现给儿童,我们只能对其汉字方向认识的整体状况有所了解。儿童对汉字方向的不同方面(倒置与镜像)的敏感性是否很早就已萌发,这两个方面是否具有相同的发展特点等问题还没有清晰的答案。因此,本研究将从汉字方向的两个方面—倒置与镜像来探查儿童对汉字方向的认识。同时,考虑到儿童对汉字的熟悉性可能会对儿童汉字方向的知觉产生影响,本研究将同时选用高频和低频的汉字作为实验材料。

研究已发现,对细致的视觉信息,包括字母方向的加工,影响整个语音和语义编码的过程(Lachmann, 2002)。Badian的一项研究表明,在控制了语音意识和命名速度的贡献之后,正确察觉字母/数字的方向错误对阅读成绩具有独特的贡献(Badian, 2005)。来自中国幼儿的研究证据表明,在剔除了快速命名、词汇和语音意识的变异之后,5岁儿童的汉字方向知识可以解释他们的阅读表现中4%的变异(McBride-Chang & Suk-Han Ho, 2005)。因此,本研究还将考察儿童对汉字方向不同方面的认识与其阅读能力是否相关。

考虑到之前有关研究大多采用卡片选择的任务来记录被试的正确反应,在方法上容易造成被试的反应偏向。比如,被试会更多地选择离自己近的卡片。因此,本研究将突破被试主观报告这一常用方法的局限,请3-5岁儿童通过触屏的方式,对电脑所呈现的成对刺激做出是否相同的判断,直接获取被试对不同类型刺激的主动反应。研究采用知觉匹配任务(Burgund, Schlaggar, & Petersen, 2006),并用平板电脑Surface Pro呈现实验程序。通过分别比较儿童在正向汉字和倒置/镜像汉字条件下的匹配成绩来探查儿童对汉字方向的敏感性。

2 研究方法 2.1 被试从北京地区幼儿园选取3-5岁儿童共83人,根据年龄划分为3个年龄组。其中3岁组共23人(平均年龄46.13个月,SD=2.91,8个男孩),4岁组共30人(平均年龄57.40个月,SD=3.90,13个男孩),5岁组共30人(平均年龄67.87个月,SD=3.40,12个男孩)。经幼儿园老师及家长报告,所有参加实验的儿童智力正常,均无视力问题和其他行为问题。所有儿童的父母都签署了知情同意书,同意孩子参与研究。

2.2 材料实验材料包含正向-倒置和正常-镜像两个匹配任务中的四组刺激。由于幼儿通常从独体字开始学习汉字,所以所有的实验材料均为独体字(《汉语大词典》编委会, 2003)。

在正向-倒置任务中,正向汉字包括20个独体字,平均笔画数为5.60(笔画数在5-7画之间)。其中有10个高频字(平均2253.34次/百万字)(北京语言学院语言教学研究所, 1986),和10个低频字(平均32.25次/百万字)。20个反向汉字均由正向汉字上下旋转180度后生成,字体及大小均与正向汉字完全一致(标准字体,300×350像素,见图1)。

在正常-镜像任务中,正常汉字包括20个独体字,平均笔画数为5.55(笔画数在5-7画之间)。其中有10个高频字(平均2139.47次/百万字)和10个低频字(平均25.02次/百万字)。20个镜像汉字为正常汉字的镜像版本,均为正常汉字水平翻转180度生成,字体及大小均与正常汉字完全一致(标准字体,300×350像素,见图1)。

|

| 图 1 正向/倒置、正常/镜像条件下的实验材料范例 |

研究所选用的独体汉字均为其正反及镜像方向差别比较大的汉字(如“出”和“电”)以提高材料的敏感性。两种方向知觉匹配任务中汉字的频率经卡方检验显示不存在显著差异。

2.3 任务 2.3.1 文字方向匹配任务采用两个方向匹配任务分别测查儿童对汉字两种方向的知觉。在两个任务中,正向、倒置、正常、镜像条件下各包括20个刺激对(共80对),其中10个为是反应,10个为否反应。各条件下的刺激材料随机呈现。

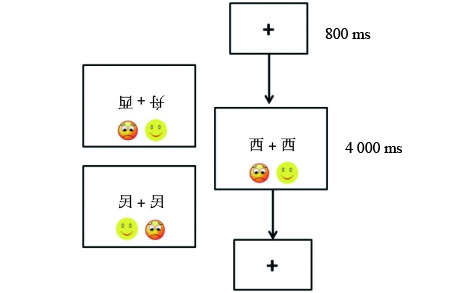

使用Surface Pro呈现实验程序,使用E-prime 2.0程序来呈现刺激。被试会先在屏幕上看到一个注视点,呈现时间为800毫秒。之后,屏幕上出现两个刺激,请被试判断屏幕上的两个刺激是一样的还是不一样的,并且要尽可能快地做出反应。在被试做出反应之后,下一个刺激对才会出现。在刺激呈现时的屏幕下方,有一个笑脸和哭脸,如果儿童认为两个刺激是相同的就用右手的食指去触摸笑脸(是反应),如果不同则触摸哭脸(否反应)(见图2)。笑脸和哭脸的左右位置在被试间平衡。

为了保证孩子完全理解实验任务,在正式实验前孩子接受6个试次的练习。练习项目由常见物体(如雨伞,狗,汽车等)的图片构成,反应方式与正式实验完全相同。

|

| 图 2 一个实验试次的流程图范例(左侧两个图代表不同的匹配任务) |

2.3.2 基本反应时测量

为了避免儿童的基本反应能力对完成实验任务所造成的可能影响,我们还测量了儿童的基本反应时。为了获取每个儿童的基本反应时,我们设计了一个“捉蝴蝶”的游戏。游戏要求儿童尽可能快的触摸一只出现在屏幕中央的黑色蝴蝶。指导语:“一会屏幕上会出现一只蝴蝶,你只要一看到它,你就用手指去点它一下”。游戏也使用E-prime 2.0程序通过Surface Pro呈现给幼儿。每只蝴蝶的呈现时间为2000毫秒,反应时窗口在2000毫秒-8000毫秒之间(1500毫秒作为jitter)。蝴蝶的图片在儿童触摸后消失。整个游戏包括12个试次,其中前2个为练习试次。

2.3.3 汉字阅读任务请儿童大声朗读由61个项目组成的汉字词表(Chow, McBride-Chang, Cheung, & Chow, 2008)。汉字的难度随着呈现的顺序增加,当儿童有10个项目连续读错时测试不再进行。每读对一个项目得1分,满分61分。

2.4 实验流程被试均单独施测,整个施测过程持续近30分钟。首先进行基本反应时的测量。随后被试完成两个文字匹配任务,两个任务的顺序在被试间平衡。两个任务之后,被试接受汉字阅读测试。

3 结果表1列出了各年龄组儿童在每项任务中的表现。在四种条件下的汉字匹配任务中,所有年龄组的准确率均高于0.94。所有年龄组在正向汉字条件和倒置汉字条件下的准确率没有显著差异,正常汉字条件和镜像汉字条件下的准确率也没有显著差异。因此在随后的分析中,只分析正确反应的反应时。

在剔除了各个年龄组内大于该年龄组平均反应时3个标准差的数据之后,为了更好地减少个体差异所导致的组间差异,对每个儿童区分倒置和镜像能力的高低(即方向敏感性)进行了计算,并以此作为分析的因变量。根据已有研究所采用的方法(Burgund et al., 2006),倒置敏感性按照(倒置汉字反应时–正向汉字反应时)/倒置汉字反应时计算,镜像敏感性按照(镜像汉字反应时-正常汉字反应时)/镜像汉字反应时计算。汉字倒置敏感性分数及镜像敏感性分数如表2所示。

相关分析显示,儿童的基本反应时与倒置敏感性(r=–0.10, p=0.37)和镜像敏感性(r=–0.05, p=0.68)均没有显著相关。因此在随后的分析中将不再考虑基本反应时的结果。

| 表 1 各年龄组儿童年龄、汉字阅读成绩及方向匹配任务中表现的平均数(标准差) |

| 表 2 各年龄组两个方向汉字敏感性得分的平均数(标准差) |

3.1 汉字倒置方向敏感性的发展

以年龄为组间因素、汉字频率为组内因素,对敏感性的重复测量方差分析表明(如图2所示),年龄组的主效应边缘显著,F(2, 80)=3.01, p=0.055, η2=0.07。事后检验显示,4岁组的敏感性分数高于3岁组(p =0.05),且与5岁组没有显著差异。频率的主效应显著,F(1, 80)= 12.53, p=0.001, η2=0.14。高频汉字的敏感性得分比低频汉字更高,意味着儿童对高频汉字的倒置更加敏感。重复测量方差分析没有发现显著的交互作用,F(2, 80)=2.25, p=0.11。

对各年龄组内正向和倒置条件下的反应时对比发现,4岁组儿童加工倒置汉字比加工正向汉字更慢(t=4.02, df= 29, p<0.001),而3岁组则没有这种表现(t=0.13, df= 22, p=0.90)。这些结果表明,幼儿对汉字正反方向的知觉从4岁开始出现。

3.2 汉字镜像方向敏感性的发展以年龄为组间因素、汉字频率为组内因素的重复测量方差分析表明,年龄的主效应不显著,F(2, 80)=0.12, p =0.88。频率的主效应不显著,F(1, 80)=1.35, p =0.25。年龄与频率的交互作用也不显著,F(2, 80)=0.46, p =0.64。这些结果表明,尽管表1中所呈现的各个年龄组儿童加工镜像汉字的反应时比加工正常汉字的反应时要长,但二者之间的差异并未达到统计学上的显著水平(t3岁组=0.67, df= 22, p=0.51;t4岁组=0.42, df= 29, p=0.42;t5岁组=1.89, df= 29, p=0.07)。这说明在幼儿阶段,他们对镜像汉字还不是十分敏感。

3.3 汉字正反方向敏感性与汉字阅读能力的关系表3显示了各年龄组的儿童汉字方向敏感性与汉字阅读成绩和年龄(月龄,视为连续变量)之间的相关。可以看出,低频汉字的倒置方向敏感性与阅读之间存在显著相关(p=0.03),儿童对倒置的低频汉字越敏感,其阅读能力越强。

| 表 3 年龄与汉字阅读,高频–倒置敏感性,低频–倒置敏感性之间的相关 |

4 讨论

本研究旨在探查儿童对汉字方向的早期认识及其与汉字阅读能力的关系。研究采用知觉匹配任务,请3-5岁儿童通过触屏的方式,对电脑所呈现的刺激做出反应,直接获取被试对两种汉字方向(正反和镜像)知觉的主动反应。结果表明,幼儿对汉字方向的敏感性随年龄的增长而提高。但有趣的是,幼儿对汉字方向的不同方面(即正反方向和镜像方向)的知觉表现出不同的发展特点。首先,幼儿对汉字的正反方向的知觉发展较早。他们在4岁就表现出正反方向的敏感性。4岁组儿童的倒置敏感性得分显著高于3岁组,并且与5岁组不存在显著差异。其次,学前儿童对于汉字的镜像方向没有表现出敏感性,各个年龄组敏感性得分之间不存在显著差异,尽管他们加工镜像汉字要比加工正常汉字更慢。这些结果表明,儿童区分倒置汉字能力的发展要早,而镜像汉字区分能力的发展较晚。汉字不同方向敏感性的发展表现出的不同特点可能暗示着二者背后的发展机制不同。

在本研究中,我们发现了儿童汉字倒置方向知觉具有显著的频率效应。具体来说,每个年龄组的儿童都对高频汉字的正反方向更加敏感。我们计算了儿童识别实验中所用汉字(总共40个)的数目。3岁组儿童平均认识2.74个汉字,4岁组儿童平均认识6.30个汉字,5岁组的儿童平均认识8.30个汉字。这说明儿童能够认识我们在实验中所使用的汉字并不多。但是由于高频字在日常生活中暴露给儿童的频率更高,从而使得他们更容易辨别这类字的正反方向。这些结果预示着,学前儿童即使在还很少有正式阅读学习经验的情况下,他们在人生很早的阶段就能够从文字环境的暴露中自发地提取出汉字方向方面的信息。这种学习可能是儿童内隐学习的一种表现。

儿童镜像汉字区分能力的发展较晚,这与早前Cornel的研究结果是一致的。他的研究发现,刚刚开始学习读写的儿童经常会表现出对镜像文字的困惑,而这种现象通常会在接受正式的阅读学习2年后消失(Cornel, 1985)。而阅读障碍的儿童需要经历更长的时间才能消除镜像文字的困扰(Lachmann & van Leeuwen, 2007)。也就是说,区分镜像文字需要有更多的阅读经验。一些研究在成人(Biederman & Cooper, 1991)和婴儿(Bornstein, Gross, & Wolf, 1978)身上都发现了镜像恒常性(mirror invariance),它可以使我们能够快速地识别物体而不考虑物体的左右方向。事实上,这种镜像恒常性对于人类的学习和生存是非常有利的。我们不需要对左右方向差异进行辨别也可以快速辨认出之前见到过的物体或场景。但是,当学习读写时,对左右方向差异的辨别就是必需的。阅读者需要辨别镜像文字与正常文字之间的差异(比如b和d)才能进行正确地进行文字识别。这就需要打破原有已经存在的镜像恒常性。近期对于文盲、成年后脱盲者和熟练阅读者的一项研究发现(Pegado et al., 2014),在要求被试不考虑刺激方向的情况下判断所呈现的刺激是否一样的情况下,熟练阅读者和成年后脱盲者在镜像条件下表现出明显的判断困难,出现“镜像代价”效应(mirror cost effect),特别是对于字母串的反应更是如此。而文盲则没有表现出这种效应。这就说明,读写经验的增加会打破镜像恒常性,抑制镜像加工的泛化过程(Ahr, Houdé, & Borst, 2016),视觉系统逐渐会自动将镜像的文字编码为与正常文字不同的视觉刺激。阅读经验对于打破镜像恒常性具有重要作用。

此外,我们在研究中也发现了幼儿汉字方向敏感性,特别是低频汉字的倒置敏感性与阅读能力之间存在显著相关。而且,这种相关在控制了年龄的效应后依然存在。这表明幼儿的汉字方向知识与儿童的汉字阅读能力具有密切的关系。以往研究中也发现了汉字阅读能力和文字加工之间关系会受到字频影响(Leslie & Calhoon, 1995; Nation & Snowlingm, 1998)的证据。例如,在高频条件下,正常阅读者和阅读理解困难者在阅读单字准确性上无显著差异,但在低频文字阅读中阅读理解困难者的错误率高于正常组。这表明低频条件的刺激材料更能区分汉字阅读能力的不同。本研究发现的倒置汉字敏感性和汉字阅读能力之间的相关在高、低频条件下出现的差异,也说明对于不熟悉汉字倒置方向的敏感性可能更有利于考察儿童汉字方向的敏感性与阅读能力之间的关系。

5 结论本研究条件得出如下结论:(1)幼儿对汉字方向的不同方面的知觉表现出不同的发展特点。对汉字正反方向的知觉发展较早,在4岁就表现出正反方向的敏感性,而对汉字镜像方向的敏感性则发展较晚。(2)幼儿对汉字倒置方向的敏感性与其汉字阅读能力密切相关。(3)汉字的频率影响幼儿对汉字方向的知觉。

北京语言学院语言教学研究所. (1986). 现代汉语频率词典. 北京: 北京语言学院出版社. |

《汉语大词典》编委会. (2003). 汉语大词典(全新版). 北京: 商务印书馆国际有限公司. |

李虹, 舒华. (2009). 学前和小学低段不同识字量儿童的认知能力比较. 心理发展与教育, 25(3), 1–8. http://www.cqvip.com/QK/82720X/200903/30983797.html |

赵静, 李甦. (2014). 3–6岁儿童汉字字形认知的发展. 心理科学, 37(2), 357–362. http://www.oalib.com/paper/4384209 |

Adams, M. J. (1990). Beginning to read: Thinking and learning about print. Cambridge, MA: MIT Press. |

Ahr, E., Houdé, O., & Borst, G. (2016). Inhibition of the mirror generalization process in reading in school-aged children. Journal of Experimental Child Psychology, 145, 157–165. DOI:10.1016/j.jecp.2015.12.009

|

Badian, N. A. (2005). Does a visual-orthographic deficit contribute to reading disability? Annals of Dyslexia, 55(1), 28–52. DOI:10.1007/s11881-005-0003-x

|

Biederman, I., & Cooper, E. E. (1991). Evidence for complete translational and reflectional invariance in visual object priming. Perception, 20(5), 585–593. DOI:10.1068/p200585

|

Bornstein, M. H., Gross, C. G., & Wolf, J. Z. (1978). Perceptual similarity of mirror images in infancy. Cognition, 6(2), 89–116. DOI:10.1016/0010-0277(78)90017-3

|

Burgund, E. D., Schlaggar, B. L., & Petersen, S. E. (2006). Development of letter-specific processing: The effect of reading ability. Acta Psychologica, 122(1), 99–108. DOI:10.1016/j.actpsy.2005.11.005

|

Chow, B. W. Y., McBride-Chang, C., Cheung, H., & Chow, C. S. L. (2008). Dialogic reading and morphology training in Chinese children: Effects on language and literacy. Developmental Psychology, 44(1), 233–244. DOI:10.1037/0012-1649.44.1.233

|

Cornell, J. M. (1985). Spontaneous mirror-writing in children. Canadian Journal of Psychology, 39(1), 174–179. DOI:10.1037/h0080122

|

Hiebert, E. H. (1981). Developmental patterns and interrelationships of preschool children's print awareness. Reading Research Quarterly, 16(2), 236–260. DOI:10.2307/747558

|

Ho, C. S. H. (1994). A cross-cultural study of the precursors of reading (Unpublished doctorial dissertation). University of Oxford. |

Justice, L. M., & Ezell, H. K. (2001). Word and print awareness in 4-year-old children. Child Language Teaching and Therapy, 17(3), 207–225. DOI:10.1177/026565900101700303

|

Lachmann, T. (2002). Reading disability as a deficit in functional coordination. In E. Witruk, A. D. Friederici, & T. Lachmann (Eds.), Basic functions of language, reading and reading disability (pp. 165–198). Boston, MA: Springer. |

Lachmann, T., & van Leeuwen, C. (2007). Paradoxical enhancement of letter recognition in developmental dyslexia. Developmental Neuropsy-chology, 31(1), 61–77. DOI:10.1207/dn.2007.31.issue-1

|

Lavine, L. O. (1977). Differentiation of letterlike forms in prereading children. Developmental Psychology, 13(2), 89–94. DOI:10.1037/0012-1649.13.2.89

|

Leslie, L., & Calhoon, A. (1995). Factors affecting children's reading of rimes: Reading ability, word frequency, and rime-neighborhood size. Journal of Educational Psychology, 87(4), 576–586. DOI:10.1037/0022-0663.87.4.576

|

Levy, B. A., Gong. Z. Y., Hessels, S., Evans, M. A., & Jared, D. (2006). Understanding print: Early reading development and the contributions of home literacy experiences. Journal of Experimental Child Psychology, 93(1), 63–93. DOI:10.1016/j.jecp.2005.07.003

|

Lomax, R. G., & McGee, L. M. (1987). Young children's concepts about print and reading: Toward a model of word reading acquisition. Reading Research Quarterly, 22(2), 237–256. DOI:10.2307/747667

|

Mason, J. M. (1980). When do children begin to read: An exploration of four year old children's letter and word reading competencies. Reading Research Quarterly, 15, 203–227. DOI:10.2307/747325

|

McBride-Chang, C., & Suk-Han Ho, C. (2005). Predictors of beginning reading in Chinese and English: A 2-year longitudinal study of Chinese kindergartners. Scientific studies of Reading, 9(2), 117–144. DOI:10.1207/s1532799xssr0902_2

|

Miller, K. F. (2002). Children’s early understanding of writing and language: The impact of characters and alphabetic orthographies. In L. Wenling, J. S. Gaffney, & J. L. Packard (Eds.), Chinese children’s reading acquisition (pp. 17–29). Boston, MA: Springer. |

Nation, K., & Snowling, M. J. (1998). Semantic processing and the development of word-recognition skills: Evidence from children with reading comprehension difficulties. Journal of Memory and Language, 39(1), 85–101. DOI:10.1006/jmla.1998.2564

|

Pegado, F., Nakamura, K., Braga, L. W., Ventura, P., Nunes Filho, G., Pallier, C.,... Dehaene, S. (2014). Literacy breaks mirror invariance for visual stimuli: A behavioral study with adult illiterates. Journal of Experimental Psychology: General, 143(2), 887–894. DOI:10.1037/a0033198

|

Snow, C. (1983). Literacy and language: Relationships during the preschool years. Harvard Educational Review, 53(2), 165–189. DOI:10.17763/haer.53.2.t6177w39817w2861

|

Stuart, M. (1995). Prediction and qualitative assessment of five-and six-year-old children's reading: A longitudinal study. British Journal of Educational Psychology, 65(3), 287–296. DOI:10.1111/bjep.1995.65.issue-3

|

Treiman, R., Cohen, J., Mulqueeny, K., Kessler, B., & Schechtman, S. (2007). Young children's knowledge about printed names. Child Development, 78(5), 1458–1471. DOI:10.1111/cdev.2007.78.issue-5

|

van Kleeck, A. (1990). Emergent literacy: Learning about print before learning to read. Topics in Language Disorders, 10(2), 25–45. DOI:10.1097/00011363-199003000-00004

|

Yin, L., & Treiman, R. (2013). Name writing in Mandarin-speaking children. Journal of Experimental Child Psychology, 116(2), 199–215. DOI:10.1016/j.jecp.2013.05.010

|

2. Key Laboratory of Behavioral Science, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101

2018, Vol. 16

2018, Vol. 16