| 典型性对群际偏差的影响:以城市居民与农民工的群际关系为例 |

2. 北京行政学院,北京 100000

农民工的城市化会对中国的社会稳定和经济发展产生重要的影响(蔡昉, 2010)。然而农民工城市化过程并非一帆风顺:农民工在就业、教育和公共服务等多个方面受到不平等对待(陈信勇, 金向英, 2006; 程诚, 边燕杰, 2014; 高明华, 2013; 张慧, 2005)。什么因素会导致城市居民区别对待自身群体和农民工群体呢?在社会心理学的研究中,对内群体及其成员比对外群体及其成员做出更有利评价的系统性倾向被称作群际偏差(Hewstone, Rubin, & Willis, 2002)。本研究旨在探索城市居民的群际偏差如何受到其自身典型性的影响。

群体成员典型性的差异会对群际关系产生重要影响。典型性是指群体成员与群体中具有代表性的典范的相符程度(Billig, 1987; Turner, Hogg, Oakes, Reicher, & Wetherell, 1987)。相比于边缘群体成员,典型群体成员的群体位置更稳定(Jetten, Branscombe, & Spears, 2002; Noel, Wann, & Branscombe, 1995),他们的个人利益与群体利益的联结更紧密(Hains, Hogg, & Duck, 1997; Van Knippenberg, Lossie, & Wilke, 1994)。正因如此,典型群体更重视群体利益。当面临群体威胁时,典型群体成员会表现群际偏差,而边缘群体成员则不会(Jetten, Spears, & Manstead, 1997)。

然而,前人研究并没有在真实群体中对典型性如何影响内群体偏好和外群体贬损进行独立的考察。内群体偏好和外群体贬损是群际偏差的两种形式,二者并不一定会同时发生(Brewer, 1999)。内群体偏好更多地影响内群体过程,反映了个人与内群体及其成员的紧密联结;而外群体贬损更多地影响群际过程,反映了个人对外群体及其成员直接的敌意。Brewer(1999)提出,多数的群际偏差是由于对内群体的偏好而非对外群体的直接敌意。然而,在前人关于典型性与群际偏差的研究中(Jetten et al., 1997),研究者要求被试将总量一定的资源在内、外群体之间分配,这导致内群体偏好必然要以外群体贬损为代价。也就是说,并不能确定典型性会导致更强的内群体偏好还是外群体贬损。

本研究以北京的城市居民与农民工的群际关系为例,在真实群体中考察典型性如何影响不同形式的群际偏差。不可否认,城市居民和农民工存在一定程度的竞争关系。然而这种竞争并非是直接的、“零和”的:一方面,农民工享受着城市的优质资源;另一方面,农民工也为城市发展做出了巨大贡献。因此,城市居民维护内群体利益的动机就不必然以牺牲农民工的利益为代价。综上,本研究提出:城市居民的典型性会导致内群体偏好,但典型性不会对农民工贬损产生影响。本研究分别采取问卷调查(研究一)和实验操纵(研究二)的方法,来验证研究假设。

2 研究一 2.1 研究方法 2.1.1 研究对象与程序本研究为相关设计。研究者通过“问卷星”招募112名北京城市居民参与本研究。被试平均年龄32.27岁(SD = 6.62),其中男性47人(41.96%),女性65人(58.04%)。开始前,被试被告知所参与的是一项社会态度调查,他们的作答是匿名的,调查结果不会用于科研以外的其他用途。随后被试在网络平台完成包括典型性、群际偏差和额外变量在内的问卷。问卷完成后,每名被试获得约2元的酬劳。

2.1.2 研究材料典型性:采用改编自Jetten等人(1997)的典型性量表对本地居民典型性进行测量。量表共3个项目,要求被试在1到7点量表上评价对题目的同意程度,如“我与典型北京人非常相似”,得分越高代表典型性越高。该量表在本研究中的内部一致性系数达到0.90。

群际偏差:采用改编自Kruglanski, Shah, Pierro和Mannetti(2002)的语义区分量表对群际偏差进行测量,要求被试用6对形容词对本地居民和农民工分别进行评价,形容词包括“有敌意的/友善的”、“低劣的/高尚的”、“无道德的/有道德的”,评价在1到7点量表上进行,得分越高代表对相应群体的评价越积极。对本地居民评价的内部一致性系数达到0.93,对农民工评价的内部一致性系数达到0.92。研究者将对本地居民的评价得分减去对农民工的评价得分,得到群际偏差得分,得分越高代表群际偏差越强。

额外变量:主要包括性别、年龄和社会阶层的测量。其中,社会阶层的测量要求被试在1到7分上回答“您认为与平均水平相比,您所在家庭的收入水平如何”,1代表远低于平均水平,7代表远高于平均水平,得分越高表明社会阶层越高。

2.2 研究结果及讨论首先,对本地居民的评价得分与农民工的评价得分的t检验结果表明本地城市居民的评价得分 (M = 5.49, SD = 1.09)显著高于农民工评价得分(M = 5.05, SD = 1.16, t = 4.24, p < 0.001)。

随后,对本研究中主要变量进行了描述性分析和相关分析(见表1)。结果表明典型性与对本地居民的评价、对农民工的评价以及群际偏差都存在显著的正相关关系。也就是说,越典型的本地城市居民对内、外群体的评价越积极,但同时对内、外群体评价的差异也更大。为了确定典型性对群际偏差的独立影响,通过回归分析进一步考察这一关系。

| 表 1 研究一的描述性统计及相关矩阵 |

以典型性为自变量,以群际偏差、内群体偏好和外群体贬损为因变量进行回归分析。结果表明,在控制了性别、年龄和社会阶层后,典型性对群际偏差的预测作用仍达到了显著水平(β = 0.39, t = 3.84, p < 0.001)。然而在控制了额外变量后,典型性只能够显著地正向预测对本地居民的评价( β = 0.50, t = 5.69, p < 0.001),对农民工评价的预测作用没有达到显著水平( β = 0.10, t = 0.99, p > 0.05)。

研究一结果表明,城市居民在对自身群体与农民工的评价中存在群际偏差。与前人研究结果一致(Jetten, et al., 1997),典型性能正向预测群际偏差,即越典型的本地居民会表现出越强的群际偏差。更重要的是,本研究对内群体偏好和外群体贬损进行了独立考察,结果表明在控制了额外变量的影响后,越典型的本地居民会表现越强的内群体偏好,但典型性与对农民工群体的贬损无关。也就是说,是内群体偏好而非外群体贬损构成了典型本地居民群际偏差的基础。

研究一为基于问卷调查的相关研究,因此可能存在共同方法偏差。研究者采用Harman单因素法对共同方法偏差进行检验(熊红星, 张璟, 叶宝娟, 郑雪, 孙配贞, 2012;周浩, 龙立荣, 2004)。具体而言,研究者将典型性、群际偏差和额外变量等进行验证性因素分析,提取因子数设定为1,结果发现未旋转的单个因子可以解释44.9%的变异。单个因素解释了一定的变异,但并没有占多数变异。因此,共同方法偏差并非是典型性与群际偏差存在关联的主要原因。然而,单一相关研究的证据并不足以确定稳健的因果关系,研究者在研究二中对典型性进行实验操纵,以达到两方面的目的:(1)使用不同方法验证典型性与群际偏差的关系,降低共同方法偏差的影响;(2)确定典型性与群际偏差的因果方向。

3 研究二 3.1 研究方法 3.1.1 研究对象与程序本研究为2×2(典型性操纵为被试间因素,共两个水平:典型成员组和边缘成员组;评价对象为被试内因素,共两个水平:本地城市居民和农民工)混合实验设计。研究者通过“问卷星”平台招募78名北京城市居民参与,被试平均年龄34.60岁(SD = 9.08),其中男性38人(48.72%),女性40人(51.28%)。实验开始前,被试被告知所参与的是一项社会态度调查,他们的作答是匿名的,调查结果不会用于科研以外的其他用途。随后被试在线完成所有实验程序,包括实验操纵和问卷两部分。实验完成后,每名被试获得约2元的酬劳。

3.1.2 研究程序与材料本研究采用Okimoto和Wrzesniewski(2012)研究中的方法对典型性进行实验操纵。实验开始后,被试被随机分配到典型成员组和边缘成员组。在典型成员组,向被试呈现的问题是“是什么使得你和典型北京人相似”,被试需要完成3个句子来回答这一问题,句子的开头都是“我与典型的北京人相似,是因为……”。在边缘成员组,向被试呈现的问题是“是什么使得你和典型北京人不同”,被试也需要完成3个句子来回答这一问题,句子的开头都是“我与典型的北京人不同,是因为……”。

为了确定实验操纵的效果,要求被试完成典型性量表(同研究一)作为操纵检查。在随后的群际偏差测量中,被试需要分别从1分到10分评价他们“在多大程度上喜欢北京市民(农民工)”(Schmitt & Branscombe, 2001)。研究者将对本地居民的评价得分减去对农民工的评价得分,得到群际偏差得分,得分越高代表群际偏差越强。

3.2 研究结果及讨论操纵检查的结果表明,典型成员组(M = 5.08, SD = 1.02)的典型性显著高于边缘成员组(M = 3.87, SD = 1.28, F(1, 76) = 20.57, p < 0.001),实验操纵成功。随后以实验操纵为自变量、群际偏差为因变量进行了方差分析,结果表明,相比于边缘成员组( M = 0.53, SD= 3.13),典型成员组(M = 1.80, SD = 2.07)表现出更强的群际偏差,(1, 76) = 4.219, p < 0.05。

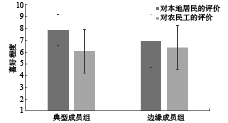

为了进一步探索典型性如何影响群际偏差,进行了2(实验操纵)×2(评价对象)的重复测量方差分析。结果表明实验操纵的主效应不显著,(1, 76) = 1.13, p > 0.05,但评价对象的主效应显著,(1, 76) = 14.37, p < 0.001,对本地居民的评价得分( M = 7.45, SD = 1.93)显著高于对农民工的评价得分(M = 6.35, SD = 1.87)。更重要的是,实验操纵与评价对象的交互作用也达到显著,(1, 76) = 4.22, p < 0.05。简单效应分析表明(见 图1),当对本地居民进行评价时,典型成员组的评价(M = 7.97, SD = 1.32)显著高于边缘成员组(M = 7.02, SD = 2.24,F(1, 76) = 4.88, p< 0.05);当对农民工进行评价时,典型成员组(M = 6.17, SD = 1.87)与边缘成员组(M = 6.49, SD = 1.88)的评价差异不显著,(1, 76) = 0.55, p > 0.05。

研究二的结果表明,城市居民在对内群体与农民工的评价中存在群际偏差,而且越典型的城市居民会表现出越强的群际偏差。更重要的是,典型性会导致城市居民对内群体进行更有利的评价,却与对农民工的评价无关。研究二进一步证明了群际偏差的基础是内群体偏好而非外群体贬损。

|

| 注:图中误差条代表正负一个标准差 图 1 典型性操纵对不同群体喜好程度得分的影响 |

4 总讨论

本研究以中国社会背景下城市居民与农民工群际关系为例,探索了典型性与群际偏差的关系。研究一采用相关研究设计,结果表明越典型的城市居民越会对内群体进行更积极的评价,但对农民工的评价不受典型性影响。为了确定因果关系,研究二对典型性进行实验操纵,结果表明与边缘城市居民相比,典型城市居民会对内群体进行更积极的评价,但二者对农民工的评价没有显著差异。两个研究一致地表明,高典型性会导致更强的内群体偏好,但与外群体贬损无关。

本研究对典型性与不同形式的群际偏差进行独立的考察,具有一定理论意义。Jetten等人(1997)对典型性与群际偏差的关系进行了开创性的探索,发现了典型性能够导致更强的群际偏差。在此基础上,本研究进一步发现,典型性对不同形式的群际偏差的影响是不同的:典型城市居民只会更偏好内群体,而不会对农民工进行贬损。本研究结果验证了Brewer(1999)的观点,即群际偏差的基础主要是内群体偏好而非外群体贬损。这一结果能够帮助我们更好的理解城市居民与农民工的群际关系:典型城市居民差别对待内、外群体是出于对内群体的偏好,而非对农民工的直接敌意。结合现实而言,城市居民与农民工是基于户籍制度的人为群体划分,二者并不存在难以调和的矛盾。因此我们有理由相信,随着户籍制度的进一步改革,城市居民与农民工的不断融合,农民工有望获得城市居民更平等的对待(Kuang & Liu, 2012; Zhang, Zheng, Liu, Zhao, & Sun, 2014)。

本研究在真实群体中验证了典型性的影响,对以往研究进行了很好的补充。典型性如何影响群体成员在真实的群体互动中的表现受到了许多研究者的关注。然而以往研究多是在临时群体中探索典型性的影响(如Noel et al., 1995; Steinel et al., 2010; Van Kleef, Steinel, Van Knippenberg, Hogg, & Svensson, 2007)。Jetten等人(1997)指出,群体身份是否有意义会对成员在群体中的反应产生重要影响:临时群体身份对个体并没有实际意义,个体的认同程度普遍较低,因此在临时群体中得到的结论存在局限性,并不能直接推广到真实群体中。本研究选择城市居民这一真实的、对群体成员有意义的群体作为研究对象,结果证实了典型性会对真实的群际互动产生重要影响,典型群体成员更可能做出有利于内群体的反应。

然而,本研究也存在一定局限性。群际偏差可分为内隐群际偏差和外显群际偏差(Dovidio, Kawakami, & Gaertner, 2002)。本研究采用了外显群际偏差作为因变量指标,主要出于两方面的考虑:(1)外显偏差是意识层面的反应,与行为有更直接的联系;(2)以往典型性研究多采用外显偏差作为因变量指标,本研究采用外显指标,能够方便地将本研究结果与以往研究进行对比。然而,内隐偏差能够更好的反映无意识层面对内、外群体的区别反应,从而对外显偏见的研究进行很好的补充。因此未来研究可以使用内隐群际偏差进一步验证本研究结论,此外,本研究在中国社会背景下对典型性与群际偏差的关系进行了初步探索,未来研究可以深入探索其中介机制,以及城市居民内群体偏好的边界条件。

5 结论本研究可以得出以下结论:(1)城市居民典型性会导致对农民工群体的群际偏差;(2)内群体偏好而非外群体贬损构成了对农民工群际偏差的基础。

蔡昉. (2010). 城市化与农民工的贡献——后危机时期中国经济增长潜力的思考. 中国人口科学, (1), 2–10. |

陈信勇, 金向英. (2006). 农民工医疗救助研究. 浙江大学学报(人文社会科学版), 36(6), 128–135. https://www.wenkuxiazai.com/doc/fbca7240be1e650e52ea99cc.html |

程诚, 边燕杰. (2014). 社会资本与不平等的再生产 以农民工与城市职工的收入差距为例. 社会, 34(4), 67–90. DOI:10.6040/j.issn.1671-7554.0.2013.431

|

高明华. (2013). 教育不平等的身心机制及干预策略——以农民工子女为例. 中国社会科学, (4), 60–80. https://www.wenkuxiazai.com/doc/6c072c1b168884868762d685.html |

熊红星, 张璟, 叶宝娟, 郑雪, 孙配贞. (2012). 共同方法变异的影响及其统计控制途径的模型分析. 心理科学进展, 20(5), 757–769. http://www.docin.com/p-773906469.html |

张慧. (2005). 农民工就业歧视问题分析. 上海经济研究, (10), 72–78. DOI:10.3969/j.issn.1005-1309.2005.10.009

|

周浩, 龙立荣. (2004). 共同方法偏差的统计检验与控制方法. 心理科学进展, 12(6), 942–950. http://www.docin.com/p-1307873880.html |

Billig, M. (1987). Arguing and thinking: A rhetorical approach to social psychology. Cambridge: Cambridge University Press. |

Brewer, M. B. (1999). The psychology of prejudice: Ingroup love and outgroup hate? Journal of Social Issues, 55(3), 429–444. DOI:10.1111/0022-4537.00126

|

Dovidio, J. F., Kawakami, K., & Gaertner, S. L. (2002). Implicit and explicit prejudice and interracial interaction. Journal of Personality and Social Psychology, 82(1), 62–68. DOI:10.1037/0022-3514.82.1.62

|

Hains, S. C., Hogg, M. A., & Duck, J. M. (1997). Self-categorization and leadership: Effects of group prototypicality and leader stereotypicality. Personality and Social Psychology Bulletin, 23(10), 1087–1099. DOI:10.1177/01461672972310009

|

Hewstone, M., Rubin, M., & Willis, H. (2002). Intergroup bias. Annual Review of Psychology, 53(1), 575–604. DOI:10.1146/annurev.psych.53.100901.135109

|

Jetten, J., Branscombe, N. R., & Spears, R. (2002). On being peripheral: Effects of identity insecurity on personal and collective self-esteem. European Journal of Social Psychology, 32(1), 105–123. https://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:167524 |

Jetten, J., Spears, R., & Manstead, A. S. R. (1997). Distinctiveness threat and prototypicality: Combined effects on intergroup discrimination and collective self-esteem. European Journal of Social Psychology, 27(6), 635–657. DOI:10.1002/(SICI)1099-0992(199711/12)27:6<635::AID-EJSP835>3.0.CO;2-#

|

Kruglanski, A. W., Shah, J. Y., Pierro, A., & Mannetti, L. (2002). When similarity breeds content: Need for closure and the allure of homogeneous and self-resembling groups. Journal of Personality and Social Psychology, 83(3), 648–662. DOI:10.1037/0022-3514.83.3.648

|

Kuang, L., & Liu, L. (2012). Discrimination against rural-to-urban migrants: The role of the Hukou system in China. PLoS One, 7(11), e46932. DOI:10.1371/journal.pone.0046932

|

Noel, J. G., Wann, D. L., & Branscombe, N. R. (1995). Peripheral ingroup membership status and public negativity toward outgroups. Journal of Personality and Social Psychology, 68(1), 127–137. DOI:10.1037/0022-3514.68.1.127

|

Okimoto, T. G., & Wrzesniewski, A. (2012). Effort in the face of difference: Feeling like a non-prototypical group member motivates effort. European Journal of Social Psychology, 42(5), 628–639. DOI:10.1002/ejsp.1877

|

Schmitt, M. T., & Branscombe, N. R. (2001). The good, the bad, and the manly: Threats to one's prototypicality and evaluations of fellow in-group members. Journal of Experimental Social Psychology, 37(6), 510–517. DOI:10.1006/jesp.2001.1476

|

Steinel, W., van Kleef, G. A., van Knippenberg, D., Hogg, M. A., Homan, A. C., & Moffitt, G. (2010). How intragroup dynamics affect behavior in intergroup conflict: The role of group norms, prototypicality, and need to belong. Group Processes & Intergroup Relations, 13(6), 779–794. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1368430210375702 |

Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D., & Wetherell, M. S. (1987). Rediscovering the social group: A self-categorization theory. Oxford: Basil Blackwell. |

van Kleef, G. A., Steinel, W., van Knippenberg, D., Hogg, M. A., & Svensson, A. (2007). Group member prototypicality and intergroup negotiation: How one's standing in the group affects negotiation behaviour. British Journal of Social Psychology, 46(1), 129–152. DOI:10.1348/014466605X89353

|

van Knippenberg, D., Lossie, N., & Wilke, H. (1994). In-group prototypicality and persuasion: Determinants of heuristic and systematic message processing. British Journal of Social Psychology, 33, 289–300. DOI:10.1111/bjso.1994.33.issue-3

|

Zhang, X. X., Zheng, J., Liu, L., Zhao, X., & Sun, X. M. (2014). The effect of group boundary permeability on intergroup prejudice: The case of rural-to-urban migrants in China. Journal of Pacific Rim Psychology, 8(2), 53–61. DOI:10.1017/prp.2014.7

|

2. Beijing Administration Institute, Beijing 100000

2018, Vol. 16

2018, Vol. 16