| 情绪效价对不同抑郁水平大学生的反应性控制和主动性控制的影响 |

2. 华南师范大学心理学院/心理应用研究中心,广州 510631

近年来,大学生自杀事件时有发生,引起人们的关注。抑郁与自杀意念高度相关(和红, 杨洋, 2015),是引起自杀行为的潜在重要危险因素。调查表明,我国大学生抑郁发生率处在较高水平(刘琰等, 2015),检出率高达29.3%(唐慧等, 2013)。

个体对自身思想和行为的控制(即认知控制)直接决定了个体的思想和行为,研究认知控制对于研究抑郁大学生特征有着重要意义。与正常个体相比,无论在何种情绪情境下,抑郁个体均存在思想和行为上的偏差,包括情绪低落、自我评价偏低、自杀率高,这提示了抑郁个体的认知控制加工功能的受损,但受损机制仍然有待研究。正常个体情绪与情境相对应,但抑郁个体却不能随情境变化情绪,抑郁个体低落情绪特征明显,其认知加工受情绪信息的影响,在对内部信息、记忆和注意加工的过程中存在着一定的情绪效应。研究表明,抑郁症患者倾向于加工负性信息,而不是中性信息和正性信息(李斌彬, 周东丰, 2015; 王敬欣, 王春梅, 2015),尤其是与自身相关的负性信息(Romero, Sanchez, & Vazquez, 2014)。而抑郁患者本身的正性情绪缺乏,对情绪信息可能存在不敏感的情况(王敬欣, 王春梅, 2015),因此在正性情绪下的认知加工也会受到影响。积极和消极情绪均对抑郁个体的认知控制造成影响,抑郁个体的情绪(不管积极还是消极)加工过程都会干扰认知控制过程。蚁金瑶等人通过情绪面孔匹配任务和功能磁共振,发现抑郁易感者以及抑郁症患者在负性情绪信息的影响下,均出现了杏仁核与前额叶之间的脑功能连接降低(蚁金瑶等, 2013)。而Dichter等人(Dichter, Felder, & Smoski, 2009)采用oddball范式发现抑郁个体的认知控制功能会受到悲伤情绪的干扰。田菊等人(2015)采用one-back经典实验任务检测发现抑郁症患者的消极情绪(抑郁与焦虑)与认知功能有关,尤其是抑郁情绪越强,认知功能受损程度越严重。廖成菊等人(廖成菊, 冯正直, 王凤, 刘庆英, 黄赛, 2010)采用情绪干扰任务对比抑郁个体和对照组的认知控制特点,结果发现抑郁个体的认知功能极易受到情绪任务的干扰,而悲伤和高兴情绪均使抑郁个体的认知功能下降。但也有研究者指出,情绪并不一定会干扰抑郁个体的认知功能,而是减轻了抑郁个体的认知功能受损(Geschwind et al., 2011)。而李嘉雯等人也通过oddball范式发现积极情绪可以减轻抑郁个体的认知功能受损程度,积极情绪强度越高,认知功能的改善越明显(李嘉雯, 冯正直, 廖成菊, 蒋娟, 王晓霞, 2011)。抑郁个体认知控制的情绪效应,仍然存在着一定的争议,无法完全解释抑郁个体的认知控制损伤。

实际上,认知控制包括一系列复杂的心理加工过程。上述研究更多地将认知控制作为一种整合的功能,但在Braver等人(Braver, Paxton, Locke, & Barch, 2009)提出,认知控制实际上涉及了不同的子系统,而情绪对不同子系统的影响可能存在差异,这可能是造成以往研究结论并不一致的原因。Braver等人(2009)提出的双重认知控制理论(dual mechanisms of cognitivecontrol account,DMC),将认知控制区分出两种模式:主动性控制(proactive control)和反应性控制(reactive control)。主动性控制指个体在任务的早期,根据任务目标选择与任务相关的线索进行加工,并且积极维持这些线索的表征,准备着激活任务反应。而反应性控制则是一种灵活的反应机制,只在有需要的时候出现,具有及时和即时的特点,当任务线索即时出现时,个体会灵活地激活相关线索信息并且加以反应,起着指导和“后期校正”的作用。采用修正后的AX-CPT范式可以很好地将主动性控制与反应性控制相分离(Braver, 2012; 徐雷, 唐丹丹, 陈安涛, 2012)。

DMC理论为进一步考察抑郁个体认知控制中的情绪效应问题提供了新的研究角度。已有研究表明,情绪会对两种认知控制模式产生不同的影响。Saunders和Jentzsch(2014)采用经典的Stroop任务和情绪面孔Stroop任务,发现在当前任务需要情绪加工时,抑郁个体的反应性控制受损,而主动性控制却没有受损。进一步研究发现,消极情绪可以降低认知控制能力。例如,West等人(West, Choi, & Travers, 2010)发现贝克抑郁量表得分与主动性控制和反应性控制都有显著负相关,抑郁程度越高,主动性控制和反应性控制的受损程度越大。Lamm等人(Lamm, Pine, & Fox, 2013)通过ERP发现在消极情绪下个体在腹侧前额叶激活上有着更大的激活,个体的主动性控制和反应性控制均受到了一定的损伤。相比消极情绪,积极情绪的效应存在更大的争议。Dreisbach(2006)采用AX-CPT范式考察了图片诱发的不同情绪对认知控制的影响,发现积极情绪会降低个体对线索信息的维持能力(即主动性控制受到干扰),而反应性控制未受显著影响。van Wouwe等人(van Wouwe, Band, & Ridderinkhof, 2011)进一步采用ERP技术和视频情绪诱发法来考察积极情绪对认知控制的影响,却得到相反的结果,积极情绪增强了工作记忆表征的灵活性,反应性控制得到提高,而主动性控制却未受影响。Fröber和Dreisbach(2012)认为这种不一致是因为情绪诱发材料的唤醒度不同而导致的,其研究结果支持了这一假设:只有低唤醒度的积极情绪可以降低主动性控制能力,但是所有唤醒度的积极情绪都对反应控制没有影响。但除了情绪唤醒度以外,这种情绪效应是否也会受到抑郁水平的调节,这还需要进一步的研究进行探讨。

本研究以大学生为研究对象,基于DMC理论,采用AX-CPT范式探讨情绪对不同抑郁水平个体的认知控制的影响机制。本研究假设,高抑郁个体和低抑郁在主动性控制和认知性控制上存在差异,而且这种差异受到积极情绪和消极情绪的调节。

2 实验方法 2.1 被试本研究对广州两所高校大学生589人进行问卷调查,回收有效问卷568份(回收率96.43%)。根据SDS抑郁自评量表(舒良, 1999)的得分情况对调查对象进行从高分到低分的排序,取上下限各27%的大学生作为高低抑郁组,共234人。随后电话邀请实验对象,并对被邀请人的年龄、专业、性别进行匹配,最后成功邀请到高抑郁组115人(男27人)和低抑郁组108人(男29人),平均年龄为19.65±0.99岁。所有被试视力正常或矫正视力良好,无色盲,均为右利手,且无精神疾病史和精神病家族史。参加实验的被试均被告知实验内容及其目标,签署实验知情同意书。

2.2 工具和材料 2.2.1 抑郁自评量表抑郁自评量表(self-rating depression scales, SDS)(舒良, 1999)共20个项目,采用1(从不)~4(总是)4点计分,得分越高表明抑郁程度越严重。在本研究中,该量表主要用于被试分组(高抑郁组和低抑郁组)。本研究中量表的内部一致性系数为0.73;奇偶数条目分半相关性为0.92。

2.2.2 情绪诱发材料选用IAPS国际情绪图片系统(Lang, Bradley, & Cuthbert, 2001)中的情绪图片作为情绪诱发材料,选取积极图片(效价7.69 ± 0.15,唤醒度4.626 ± 0.29)、中性图片(效价4.99 ± 0.16,唤醒度3.54 ± 0.39)和消极图片(效价2.71 ± 0.18,唤醒度4.63 ± 0.29)各15张。选取时严格遵照系统常模,排除色情图片以防引起性别差异(Lang et al., 2001)。其中正性图片包括家庭、孩子、小动物形象等,中性图片包括植物、毛巾等日常物品,而负性图片则包括了人体残疾、污染等场景。实验中完全随机地呈现图片,并告之被试要注意观看图片,以便有效地诱发情绪。实验中不会出现关于图片的任何问题。图片统一尺寸为599×499,背景统一为白底。

2.2.3 AX-CPT任务采用Braver等人(Braver, Gray, & Burgess, 2007)的AX持续性操作测验(the AX continuous performance test, AX-CPT)作为分离主动性控制与反应性控制的实验范式。AX-CPT范式由线索刺激和探测刺激组成,线索和探测之间间隔一个空屏。以英文大写字母作为材料,线索刺激分为靶刺激A和非靶刺激B两种,探测刺激则由靶刺激X和非靶刺激Y组成。被试被要求对线索刺激A之后出现的探测刺激X(即线索刺激A——空屏——探测刺激X,称为AX序列)做唯一的靶反应,而其他的序列(包括AY序列、BX序列、BY序列)均为非靶反应。

实验中所采用字母材料为A,X,B,C,D,E,F,G,H,I,J,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,Z,字母K和Y因为与字母X相似而不采用,实验为伪随机设计,A-X占70%,而B-X、A-Y、B-Y分别占10%(Barch et al., 2004; Braver, Satpute, Rush, Racine, & Barch, 2005; Braver, 2012)。实验中反应类型有两种,靶反应(AX序列)规定按电脑键盘F键,非靶反应(AY、BX、BY序列)规定按电脑键盘J键。实验中字母材料统一为白底黑字,字体大小统一为45。线索和探测刺激不能是同一字母。

在AX-CPT范式中辨别力指数是个敏感而可靠且有针对性的指标,该指数为d’=Z(AX hits)–Z(BX false alarm),表示对线索信息的敏感度,d’值越大,对线索信息越敏感,主动性控制越好。前人研究表明,辨别力指数是直接探索范式信息敏感度的指标。该指数进一步可以发展为d’=Z(AX hits)–Z(AY false alarm),表示对探测信息的敏感度,d’值越大,对探测信息越敏感,反应性控制越强(徐雷等, 2012)。而本实验中将运用这两种辨别力指数来分析被试的认知控制,在实验中表示为:反应性控制d1’=Z(AX hits)–Z(AY false alarm),主动性控制d2’=Z(AX hits)–Z(BX false alarm)。根据Cohen等人(Cohen, Barch, Carter, & Servan-Schreiber, 1999)等提出的方法,本研究使用2–(1/N)(N为目标序列的数目)作为100%击中率的值,使用1–2–(1/M)(M为非目标序列的数目)作为0%虚报率的值来计算d’的值。

2.3 实验设计采用2(抑郁水平:高抑郁、低抑郁)×3(诱发情绪:积极、中性、消极)×2(间隔时间CTI:1s、5s)×4(序列类型:AX、AY、BX、BY)混合实验设计,其中抑郁水平和诱发情绪为被试间变量,间隔时间CTI和序列类型为被试内变量。因变量为两组被试在不同间隔时间下AX-CPT范式中的4个序列的错误率和反应时,以及两种辨别力指数。由于两种认知控制策略的权衡主要由AY、BX两组序列的表现反应出来(徐雷等, 2012; Braver, 2012),因此在错误率和反应时的统计分析中仅采用这两种序列的数据。

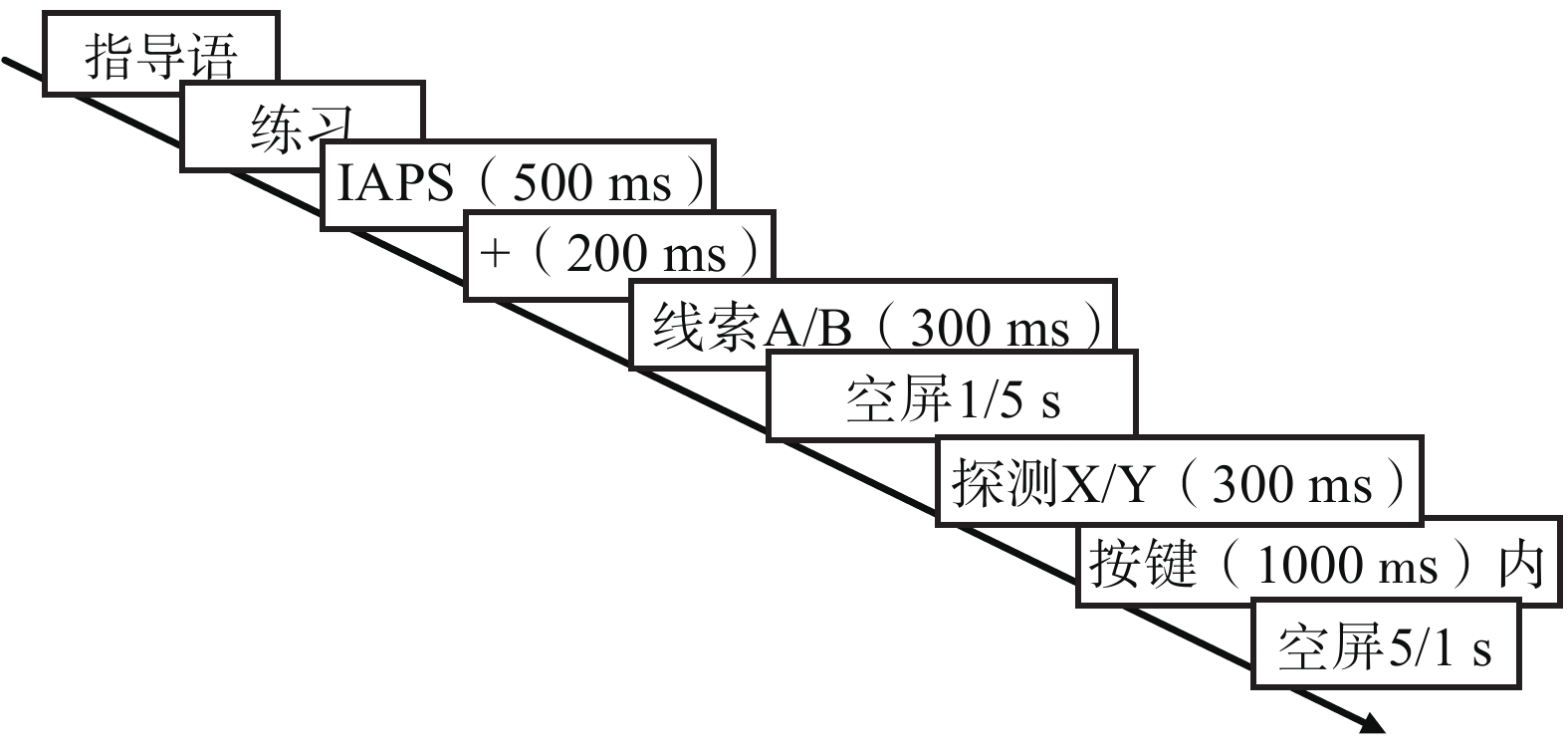

2.4 实验程序实验程序采用E-prime编制实验。本实验的流程参考前人研究(Barch et al., 2004; Braver et al., 2005; Dreisbach, 2006; van Wouwe et al., 2011; Braver, 2012)具体参见图1。

|

| 图 1 实验流程图 |

采用呈现一幅情绪图片(IAPS),操作一个AX-CPT单元的形式进行,目的是通过情绪图片诱发被试即时情绪,然后用AX-CPT范式探测情绪图片引起的即时情绪是否对被试的两种认知控制造成影响。这样的形式进行一次,称为一个trail。实验共有4个组块,每个组块有100trial,共400trial。每个组块之间均有安排休息时间,以避免疲劳效应对实验的影响。实验中,组块1和组块2完全一样,组块3和组块4完全一样。组块1和组块3之间,除了空屏持续时间不同,其他流程与操作都完全一样。实验中的空屏持续时间(线索刺激和探测刺激之间的间隔时间,以CTI表示,Dreisbach, 2006)为被试内变量,分为长间隔时间(long CTI, 5 s)和短间隔时间(short CTI, 1 s)。为了从间隔时间变量的角度观察认知控制并使得实验的总时间平衡,被试按键反应至下一个刺激出现之前的间隔时间(response stimulus interval,以RSI表示,Dreisbach, 2006),也同样有长间隔时间(long RSI, 5 s)和短间隔时间(short RSI, 1 s)之分,且在组块1和组块2中,CTI为长间隔时间,而RSI为短间隔时间,组块3和组块4中,CTI为短间隔时间,RSI为长间隔时间(Barch et al., 2004; Braver, 2012; Braver et al., 2005; Dreisbach, 2006; Fröber & Dreisbach, 2012)。从探测刺激(X/Y)消失开始,被试按键反应不能超过1000ms,即被试有1300ms的时间进行反应,若超时则程序自动记为无反应情况并进入下一个trial。被试按照严格的筛选分组进行实验,实验在正式开始之前,由电脑呈现实验指导语及主试指导实验过程,且安排10个练习模块以使被试熟悉实验操作方式。

2.5 统计方法使用SPSS19.0进行数据分析,计量资料符合正态分布。实验结束后,首先剔除8份无效数据,其中4人的总错误率在3个标准差之外,4人的数据由于电脑问题或中断实验而丢失,最终得到有效被试215人,平均年龄19.65岁。其中高抑郁组114人(男27人),低抑郁组101人(男28人),两组被试的抑郁得分差异有统计学意义[(54.04 ± 6.29)vs.(34.65 ± 3.41),t = 28.53,p < 0.001]。其中高抑郁组的分组情况是:正性情绪组36人,中性情绪组38人,负性情绪组40人;其中低抑郁组的分组情况是:正性情绪组32人,中性情绪组35人, 负性情绪组34人。

3 结果 3.1 辨别力指数(d’)高低抑郁组在不同实验条件下的反应性控制辨别力指数d1’和主动性控制辨别力指数d2’如表1所示。

| 表 1 不同实验条件下被试的两类辨别力指数 |

分别对d1’和d2’进行2(抑郁水平)×3(诱发情绪)×2(CTI)的多因素混合设计方差分析。在反应性控制d1’指标上,结果显示:CTI主效应显著,F(1, 209)= 60.55, p < 0.001,长CTI下的d1’显著小于短CTI下的d1’;抑郁水平主效应显著,F(1, 209)=4.61, p < 0.05,低抑郁个体的反应性辨别力指数显著大于高抑郁组个体;诱发情绪的主效应不显著;抑郁水平和诱发情绪的交互效应显著,F(2, 209)= 3.11, p < 0.01;其他交互效应均不显著。对抑郁水平和诱发情绪的交互效应进行简单效应分析,结果显示,诱发积极情绪时,低抑郁组的d1’显著大于高抑郁组的d1’ ,F(1, 209)= 8.11, p< 0.01;而诱发中性或消极情绪时,高低抑郁组的d1’没有显著差异(p>0.05)。诱发情绪在高抑郁组的简单主效应显著,F(2, 209)= 5.23, p < 0.01,进一步检验得出,高抑郁组在积极情绪下,其反应性辨别力指数显著小于消极情绪下的反应性辨别力指数( p< 0.001)。而低抑郁组被试在不同情绪下反应性辨别力指数无显著差异(p > 0.05)。

在主动性控制d2’指标上,方差分析结果表明,CTI主效应显著,F(1, 209)= 46.46, p < 0.001,长CTI条件下的d2’显著小于短CTI条件下的d2’;诱发情绪主效应显著,F(2, 209)= 3.73,p < 0.01,在积极情绪诱发条件下,被试的d2’显著小于在消极情绪诱发条件下的d2’指数;抑郁水平主效应显著,F(1, 209)= 7.48, p <0.05,高抑郁组的d2’显著小于低抑郁组的d2’;所有交互效应均不显著( p > 0.05)。

3.2 错误率对错误率进行2(抑郁水平)×3(诱发情绪)×2(CTI)×2(序列类型)的多因素混合设计方差分析,其中诱发情绪和抑郁水平是被试间因素。每个被试在每种CTI和序列类型中的错误反应都纳入统计中,错误反应包括超时反应(Barch et al., 2004; Braver, 2012; Braver et al., 2005; Dreisbach, 2006; Fröber & Dreisbach, 2012)。结果如表2。

| 表 2 高低抑郁组在不同情绪状态和CTI下AY、BX序列的错误率(%) |

结果表明,抑郁水平主效应显著,F(1, 209)= 5.83, p < 0.05;诱发情绪主效应显著,F(2, 209)= 3.91, p < 0.05;CTI主效应显著,F(1, 209)= 18.89, p < 0.001,被试在短CTI条件下的错误率显著低于长 CTI条件下的错误率;序列类型主效应显著,F(1, 209)= 83.20, p < 0.001,AY序列的错误率显著高于BX序列;抑郁水平与诱发情绪交互效应显著,F(2, 209)= 3.50, p < 0.05。其他交互效应均不显著( p > 0.05)。简单效应分析发现,诱发积极情绪时,高抑郁组的错误率显著高于低抑郁组,F(1, 209)=10.07, p < 0.01;而诱发中性或消极情绪时,两组的错误率没有显著差异( p > 0.05)。在高抑郁组中,被试在被诱发积极情绪后的错误率显著高于在消极情绪诱发后的错误率,F(2, 209)= 7.79, p < 0.01;在低抑郁组中,被试在三种情绪唤醒状态下的错误率不存在显著差异( p > 0.05)。

上述结果表明,无论是在长或短CTI条件下,高抑郁水平大学生在积极情绪诱发之后,在AY和BX序列上的错误率显著高于在消极情绪诱发之后的错误率,而处于积极情绪中的高抑郁水平大学生在AY和BX序列上错误率也显著高于低抑郁水平大学生的错误率。

3.3 反应时高低抑郁组在不同情绪状态和时间间隔下在AX和BY序列上的反应时如表3所示。

| 表 3 高低抑郁组在不同情绪状态和CTI下AX、BY序列的反应时(ms) |

对反应时进行2×3×2×2的多因素混合设计方差分析,结果显示,CTI主效应显著,F(1, 209)= 1280, p < 0.001],长CTI下的反应时显著长于短CTI下的反应时;序列类型主效应显著,F(1, 209)= 6.48, p < 0.05,AY序列反应时显著高于BX的反应时。其他主效应和交互效应均不显著( p > 0.05)。

4 讨论本研究通过情绪图片诱发被试的即时情绪,用AX-CPT范式来分离出反应性控制和主动性控制两种认知控制模式,从而考察即时情绪是否会对不同抑郁水平大学生的两种认知控制模式造成不同影响。结果显示:(1)延长的任务时间间隔会对认知控制能力产生一定的损害,被试在long CTI条件下的主动性控制和反应性控制均劣于short CTI条件;(2)大学生整体上偏向于采用主动性控制,被试在AY序列(反应性控制)上的错误率和反应时均显著高于在BX序列(主动性控制)的错误率和反应时;(3)高抑郁组的主动性控制和反应性控制均低于低抑郁组;(4)相比消极情绪,积极情绪降低了高、低抑郁水平大学生的主动性控制能力,但积极情绪只对高抑郁水平大学生的反应性控制能力产生负性影响,却不会影响到低抑郁水平大学生的反应性控制能力。

本研究部分重复了前人的研究结果:无论是错误率、反应时还是辨别力指数,被试在short CTI条件下的表现均显著优于long CTI条件。这和以往研究结论一致(Barch et al., 2004; Braver et al., 2005; Dreisbach, 2006; van Wouwe et al., 2011; Fröber & Dreisbach, 2012)。根据DMC理论,间隔时间越长,线索表征需要维持更长时间,被试就需要投入更多认知资源。因此被试在long CTI中需要调动更多注意资源来维持线索表征,如果资源投入失败,就会产生更高的错误率或更长的反应时。此外,本研究结果还表明,大学生在认知控制的权衡上偏向于主动性控制(体现在AY序列行为表现的降低)。此结论与前人研究一致,本研究的研究对象属于青年早期的范畴,青年人倾向于使用主动性控制(Friedman, Nessler, Cycowicz, & Horton, 2009;Andrews-Hanna et al., 2011)。本研究也发现,相比低抑郁水平个体,高抑郁水平个体的主动性控制和反应性控制都存在一定的缺陷,符合以往研究结果(West et al., 2010; Vanderhasselt et al., 2014)。

本研究最重要的发现在于,情绪对不同抑郁水平大学生的主动性控制和反应性控制具有不同的调节作用。首先,相比消极情绪,积极情绪可以降低高、低抑郁水平大学生的主动性控制能力。本研究中的积极和消极图片选择了低唤醒度的图片,和Fröber和Dreisbach(2012)中采用的积极图片的唤醒度一致(单样本t检验没有差异)。结果支持了Fröber和Dreisbach(2012)的结论,低唤醒度的积极情绪可以降低主动性控制能力,而且这种情绪效应并没有受到抑郁水平的调节。施静等人(施静, 任俊, 张振新, 2012)也发现,在诱发积极情绪之后个体的位置分心抑制功能和特质分心抑制功能都呈现不足或消失现象,而在诱发消极情绪和中性情绪之后个体的分心抑制能力却正常,这与本研究结论一致。选择性注意分心抑制是组成认知控制的重要部分,主要是用于积极抑制与任务无关的信息,避免干扰,这相当于DMC理论中的主动性控制。积极情绪可以拓宽个体的注意范围,使得更多分心刺激得到加工(Johnson & Fredrickson, 2010; Biss, Hasher & Thomas, 2010),从而使得分心抑制相对减弱,这可能是积极情绪状态下被试的主动性控制反而降低的原因。

第二,相比消极情绪,积极情绪可以显著降低高抑郁水平大学生的反应性控制能力;但是情绪对低抑郁水平个体的反应性控制不产生任何影响。早期研究表明,积极情绪使个体倾向于启发式的加工风格,更加关注信息的整体性,遵循大而全的、自动化的问题解决路径;而消极情绪则会导致系统式、分析式的加工风格,个体更倾向于采用琐碎而精细的信息加工策略(Bhatia et al., 2008)。积极情绪下,个体采用启发式加工,倾向于引起注意的涣散及对细节的忽视(Phillips, Smith, & Gilhooly, 2002)。而且,高抑郁个体在加工外界刺激时更容易出现负性加工倾向。AX-CPT任务中的刺激均为中性材料,对任务细节精确性以及注意力集中有着极高的要求。因此,相比低抑郁个体,高抑郁个体处于积极情绪状态下更容易分心,对AX-CPT中的那些毫无感情色彩的字母“视而不见”,从而导致行为表现下降。

可见,认知控制的积极情绪负效应在高抑郁个体中更为明显。低抑郁水平大学生的主动性控制虽然在低唤醒度积极情绪状态下会受到一定的限制,但是他们更可能通过启动反应性控制来迅速弥补主动性控制的不足,从而完成当前的认知加工任务。而高抑郁水平大学生,在低唤醒度积极情绪状态下,两种认知控制能力都下降了。但这种现象是可以得到改善的,认知控制具有很强的可塑性(Iselin & DeCoster, 2009),可以向高抑郁个体传授如何正常加工积极刺激的策略,使其在积极刺激下也能够有正常且积极的认知加工。

本研究的结果和已有研究结果为探讨抑郁个体的认知控制的情绪效应研究提供了行为研究的证据,进一步研究需要采用功能磁共振(fMRI)或脑电(ERP)技术,从神经生理层面上深入探讨情绪对抑郁个体的认知控制的调节作用的神经机制。另一方面,本研究的对象为正常大学生群体,由于样本量不大,没有按照临床上区分抑郁患者的53标准分的分界值进行分组,而仅仅根据SDS抑郁自评量表总分高低各27%区分高、低抑郁水平组。这导致高抑郁组整体的抑郁水平相对于抑郁症标准较低,两组的异质性不够大,这可能会对实验结果产生一定影响。本研究的样本量相对较小,对于研究结论的推广存在一定的困难。今后可以加大样本量并进一步筛选临床意义上的抑郁症患者开展研究,以提高生态效度。

5 结论本研究条件得出如下结论:(1)大学生更倾向于采用主动性控制;(2)相比于低抑郁个体,高抑郁个体的主动性和反应性控制均有下降;(3)相比消极情绪,积极情绪可以降低的高、低抑郁个体的主动性控制,但积极情绪只能降低高抑郁个体的反应性控制,对低抑郁个体无影响。

和红, 杨洋. (2015). 大学生抑郁自杀意念及影响因素的路径分析. 中国学校卫生, 36(1), 80–83. |

李斌彬, 周东丰. (2015). 抑郁症对负性情绪的认知偏向——记忆和注意. 临床精神医学杂志, 25(2), 133–135. |

李嘉雯, 冯正直, 廖成菊, 蒋娟, 王晓霞. (2011). 情绪效价强度对抑郁症状个体认知控制的影响. 第三军医大学学报, 33(10), 1081–1084. |

廖成菊, 冯正直, 王凤, 刘庆英, 黄赛. (2010). 抑郁个体情绪加工与认知控制的相互作用. 中国心理卫生杂志, 24(5), 387–391. |

刘琰, 谭曦, 李扬, 徐芳, 张杰, 孔军辉. (2015). 大学生抑郁情绪现状及影响因素分析. 中华全科医学, 13(1), 91–93. |

施静, 任俊, 张振新. (2012). 积极情绪对选择性注意分心抑制过程的影响. 中国特殊教育, (5), 75–81. |

舒良. (1999). 自评抑郁量表和抑郁状态问卷. 中国心理卫生杂志, (增刊), 194–196. |

唐慧, 丁伶灵, 宋秀丽, 黄志伟, 祁秦, 贺连平, 姚应水. (2013). 2002–2011年中国大学生抑郁情绪检出率的Meta分析. 吉林大学学报(医学版), 39(5), 965–969. |

田菊, 王久菊, 权文香, 王鹏飞, 刘津, 董问天. (2015). 抑郁症患者的情绪对认知功能的影响. 中华行为医学与脑科学杂志, 24(6), 329–331. |

王敬欣, 王春梅. (2015). 抑郁症患者情绪失调探析及其对治疗的启示. 南开学报(哲学社会科学版), (3), 119–128. |

徐雷, 唐丹丹, 陈安涛. (2012). 主动性和反应性认知控制的权衡机制及影响因素. 心理科学进展, 20(7), 1012–1022. |

蚁金瑶, 钟明天, 朱熊兆, 王湘, 廖坚, 姚树桥. (2013). 抑郁认知易感者在负性情绪信息加工中的脑功能连接特征. 中华精神科杂志, 46(2), 71–77. |

Andrews-Hanna, J. R., Mackiewicz Seghete, K. L., Claus, E. D., Burgess, G. C., Ruzic, L., & Banich, M. T. (2011). Cognitive control in adolescence: Neural underpinnings and relation to self-report behaviors. PLoS One, 6(6), e21598. |

Barch, D. M., Mitropoulou, V., Harvey, P. D., New, A. S., Silverman, J. M., & Siever, L. J. (2004). Context-processing deficits in schizotypal personality disorder. Journal of Abnormal Psychology, 113(4), 556–568. |

Bhatia, N. L., Collins, J. M., Nguyen, C. C., Jaroszewski, D. E., Vikram, H. R., & Charles, J. C. (2008). Esophageal perforation as a complication of esophagogastroduodenoscopy. Journal of Hospital Medicine, 3(3), 256–262. |

Biss, R. K., Hasher, L., & Thomas, R. C. (2010). Positive mood is associated with the implicit use of distraction. Motivation & Emotion, 34(1), 73–77. |

Braver, T. S. (2012). The variable nature of cognitive control: A dual mechanisms framework. Trends in Cognitive Sciences, 16(2), 106–113. |

Braver, T. S., Gray, J. R., & Burgess, G. C. (2007). Explaining the many varieties of working memory variation: Dual mechanisms of cognitive control. In A. Conway, C. Jarrold, M. Kane, A. Miyake, & J. Towse (Eds.), Variation in working memory (pp. 76–106). New York: Oxford University Press. |

Braver, T. S., Paxton, J. L., Locke, H. S., & Barch, D. M. (2009). Flexible neural mechanisms of cognitive control within human prefrontal cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(18), 7351–7356. |

Braver, T. S., Satpute, A. B., Rush, B. K., Racine, C. A., & Barch, D. M. (2005). Context processing and context maintenance in healthy aging and early stage dementia of the Alzheimer’s type. Psychology & Aging, 20(1), 33–46. |

Cohen, J. D., Barch, D. M., Carter, C., & Servan-Schreiber, D. (1999). Context-processing deficits in schizophrenia: Converging evidence from three theoretically motivated cognitive tasks. Journal of Abnormal Psychology, 108(1), 120–133. |

Dichter, G. S., Felder, J. N., & Smoski, M. J. (2009). Affective context interferes with cognitive control in unipolar depression: An fmri investigation. Journal of Affective Disorders, 114(1-3), 131–142. |

Dreisbach, G. (2006). How positive affect modulates cognitive control: The costs and benefits of reduced maintenance capability. Brain and Cognition, 60(1), 11–19. |

Friedman, D., Nessler, D., Cycowicz, Y. M., & Horton, C. (2009). Development of and change in cognitive control: A comparison of children, young adults, and older adults. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 9(1), 91–102. |

Fröber, K., & Dreisbach, G. (2012). How positive affect modulates proactive control: Reduced usage of informative cues under positive affect with low arousal. Frontiers in Psychology, 3, 265. |

Geschwind, N., Nicolson, N. A., Peeters, F., van Os, J., Barge-Schaapveld, D., & Wichers, M. (2011). Early improvement in positive rather than negative emotion predicts remission from depression after pharmacotherapy. European Neuropsychopharmacology, 21(3), 241–247. |

Iselin, A. M. R., & DeCoster, J. (2009). Reactive and proactive control in incarcerated and community adolescents and young adults. Cognitive Development, 24(2), 192–206. |

Johnson, K. J., & Fredrickson, B. L. (2005). "we all look the same to me": Positive emotions eliminate the own-race bias in face recognition. Psychological Science, 16(11), 875–881. |

Lamm, C., Pine, D. S., & Fox, N. A. (2013). Impact of negative affectively charged stimuli and response style on cognitive-control-related neural activation: An ERP study. Brain & Cognition, 83(2), 234–243. |

Lang, P. J., Bradley, M. M., & Cuthbert, B. N. (2001). International affective picture system (IAPS): Instruction manual and affective ratings. Technical Report A-5, The Center for Research in Psychophysiology, University of Florida. |

Phillips, L. H., Smith, L., & Gilhooly, K. J. (2002). The effects of adult aging and induced positive and negative mood on planning. Emotion, 2(3), 263–272. |

Romero, N., Sanchez, A., & Vazquez, C. (2014). Memory biases in remitted depression: The role of negative cognitions at explicit and automatic processing levels. Journal of Behavior Therapy & Experimental Psychiatry, 45(1), 128–135. |

Saunders, B., & Jentzsch, I. (2014). Reactive and proactive control adjustments under increased depressive symptoms: Insights from the classic and emotional-face stroop task. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 67(5), 884–898. |

Vanderhasselt, M. A., De Raedt, R., De Paepe, A., Aarts, K., Otte, G., van Dorpe, J., & Pourtois, G. (2014). Abnormal proactive and reactive cognitive control during conflict processing in major depression. Journal of Abnormal Psychology, 123(1), 68–80. |

van Wouwe, N. C., Band, G. P. H., & Ridderinkhof, K. R. (2011). Positive affect modulates flexibility and evaluative control. Journal of Cognitive Neuroscience, 23(3), 524–539. |

West, R., Choi, P., & Travers, S. (2010). The influence of negative affect on the neural correlates of cognitive control. International Journal of Psychophysiology, 76(2), 107–117. |

2. School of Psychology & Center for Studies of Psychological Application, South China Normal University, Guangzhou 536100

2017, Vol. 15

2017, Vol. 15