| 社会支持与老年人受骗倾向的关系:一个有中介的调节模型 |

2. 中国科学技术大学人文与社会科学学院,合肥 230026

随着老龄人口的逐年增长,我国正快速进入老龄化社会。随之而来,以老年人为诈骗对象的刑事案件也大有愈演愈烈之势,我国老年人群体普遍缺乏识别欺骗的知识,防骗意识与防骗能力不容乐观。受骗倾向(gullibility)是指当存在一些别人认为明显不可信的线索时,个体仍然选择相信他人的程度。(Rotter, 1980),也可以作为个体上当受骗风险的预测因素之一。评估老年人上当受骗风险不仅有理论意义,也有助于管理部门制定相关政策以帮助老年人减少受骗风险、提高防骗能力。然而,目前关于老年人上当受骗的研究多为社会案例分析,针对老年人上当受骗风险预测因素及其作用机制的实证研究较少,尚难以揭示老年人容易上当受骗的心理机制问题。

尽管认知老化、理解力减弱、记忆力衰退等生理因素可能是导致老年人容易上当受骗的主要原因,但同时也要注意到,一些社会心理因素(如缺少社会支持等)可能才是导致部分老年人容易上当受骗的关键因素。社会支持(social support)是个体通过社会互动以获得减轻心理应激反应、缓解精神紧张状态、提高社会适应能力的支持与帮助。社会支持主要来自家庭成员、亲友、同事、团体或组织,可分为两种类型:一种是实际的支持,包括物质上的援助和直接服务,独立于个体的感受;另一种是主观支持,即体验到的情感上的支持,指个体感到在社会中被尊重,被理解的情绪体验和满意程度,与个体的主观感受密切相关(Diener, 1984)。而随着年龄的增长,老年人大多退休在家、且身体健康状况普遍开始出现问题,这使得老年人参与社会活动的机会逐渐减少。老年人的活动范围缩小、获取信息量的减少,在一定程度上造成其对应激事件的意义认识不足,进而妨碍了他们对积极社会支持的有效利用(吴捷, 2008)。由此可见,社会支持的不足会减少老年人信息资源和知识储备的获得,从而提高了其受骗的可能性。但以往研究大多探讨了社会支持不足给老年人带来的消极影响,而忽略了社会支持与其他因素(孤独感等)给老年人心理带来的综合影响。有研究发现,社会支持的不足会给老年人身心健康带来消极影响,如较高的孤独感和较低的主观幸福感等(吴捷, 2008; 陶裕春, 申昱, 2014),老年人获得的社会支持越多则越能减缓其孤独感(吴捷, 2008)。因此,为了降低社会支持不足所带来的负面影响,老年人会通过积极寻求与外部团体和组织建立更广泛的社会联系,以获得支持与帮助从而提升其社会支持感。然而,过多的社会互动在增强社会支持感的同时,并不总是给老年人带来积极结果。一些老年人在身体健康出现问题后,会对自己的身体状况过分担忧,就容易对标注为“专家”的建议和治疗方法深信不疑,导致其受骗风险提高(张力元, 毕研玲, 张宝山, 陈璐, 2015)。而那些过分关注身体健康的老年人也更容易被诈骗犯罪分子所利用,成为“神医”看病、药品或保健品销售等诈骗犯罪的被害人(彭玉伟, 2013)。由此可见,社交活动或社会联系固然会增加老年人的社会支持感,但对社会支持的强烈渴望与寻求也容易造成老年人对外部信息的可靠性丧失理性判断能力,大大增加了其受骗风险,即社会支持可能成为导致老年人容易上当受骗的风险因素。由此,本研究提出假设1:社会支持可以预测老年人的受骗倾向。

孤独感作为老年人群体经常面临的消极情绪体验同样是被研究者广泛关注的问题之一。根据《解放日报》社会调查中心的数据,多数受骗的老年人都渴望亲情(34.20%)、缺乏安全感(32.20%)。孤独感(loneliness)指老年人感到与重要他人处于相互脱离或者不和谐的关系,从而感到被疏远和轻视(吴捷, 2008)。一方面,有研究表明孤独感是人际信任和社会支持的重要影响因素,其与人际信任和社会支持均呈显著负相关(范佳丽, 葛明贵, 2011; 谭雪晴, 2008; 周倩, 姚志强, 2011);另一方面,随着老龄化社会进程的加快,高龄老人、“空巢老人”的比例也逐年升高,越来越多的老年人面临丧偶、失独等心理创伤,这种创伤性事件也会进一步加剧老年人的孤独体验(米峙, 2011)。社会支持的威胁模型(social support deterioration model)认为,某些压力性事件特别是创伤性事件会使个体感知到的社会支持减少,进而导致其心理适应问题的增加(Barrera, 1988)。缺少社会支持的老年人在遇到应激事件后感到孤立无援,无所适从,就容易产生孤独体验(吴捷, 2008)。因此,相比于孤独感低的老年人,高孤独感老年人更需要通过与他人建立和加强社会联系来获得社会支持感,而社会联系和互动的增加可能会更增加了高孤独感老年人上当受骗的风险,即社会支持与老年人受骗倾向的关系会受其自身孤独感水平高低而发生变化。由此,本研究提出假设2:社会支持对受骗倾向的预测作用会受到老年人自身孤独感水平高低的调节。

人际信任(interpersonal trust)是指在人际交往过程中,个体在对他人能力、动机缺乏足够信息时认为他人对自己做出合作行为的心理预期(康廷虎, 白学军, 2012),人际信任代表个体对一般他人的信任水平。有研究表明,社会支持能影响个体的人际信任水平,并对人际信任有正向预测作用(丁道群, 沈模卫, 2005; Li & Fung, 2013)。人际交往中的合作与个体获得的社会支持都能促进其人际信任水平(Lindskold, 1978)。在信息缺乏的情况下,个体更容易表现出较高的人际信任水平(Salam, Iyer, Palvia, & Singh, 2005; 辛自强, 周正, 2012)。在日常生活中,风险事件是个体面对的主要应激源之一。在面对风险事件时,个体会形成风险认知并采取各种方式去应对风险(刘金平, 2014)。而个体的信任水平则是降低其对风险情境中负性结果认识的关键因素,信任可以简化信息的复杂程度,降低个体的风险认知,从而增加个体之间的交换意愿和交换行为(Mayer, Davis, & Schoorman, 1995),即过高的人际信任水平会加大个体交换行为的风险性。由此可以推测,较高的社会支持会增加老年人对一般他人的人际信任水平,从而提升了老年人上当受骗的风险,即人际信任在社会支持与老年人受骗倾向之间可能具有中介作用。

进一步,社会支持、人际信任与老年人受骗倾向的关系也会受到老年人自身孤独感高低的影响。Weiss(1987)指出,个体的孤独感体验主要来源于与外界的隔离,加强并获得与他人亲密的社会联结可以帮助个体摆脱孤独感。也就是说,那些孤独感较高的老年人为降低自身孤寂感,往往可能会更积极地寻求与他人加强社会互动、建立社会联系,而通过社会互动和联系获得的较高社会支持又进一步提升了老年人对周围一般他人的信任水平,从而导致其受骗倾向的升高;而对于孤独感较低的老年人而言,其社会支持资源充足,不会去盲目寻求过度的社会联结,其对他人的人际信任更容易保持在理性水平上,从而减少其上当受骗的可能性。由此,本研究提出假设3:人际信任水平可能在社会支持与老年人受骗倾向的关系中起中介作用,而孤独感高低对社会支持预测老年人受骗倾向的调节作用是通过影响其人际信任水平的中介路径发挥作用。

综上,本研究针对老年人上当受骗问题构建了一个有中介的调节模型,主要探讨以下三个方面的问题:(1)探讨社会支持与老年人受骗倾向的关系;(2)考察孤独感对社会支持与老年人受骗倾向的调节效应;(3)探索孤独感的调节效应是否通过人际信任这一中介变量实现。探明以上三个问题可以有助于揭示社会支持、孤独感和人际信任对老年人受骗倾向的作用机制,进而为有效降低老年人的上当受骗风险提供借鉴和启示。

2 研究方法 2.1 被试随机选取某市城区8个不同社区的60岁以上老年人,发放问卷220份,有效问卷198份,回收率90.00%。样本构成为:69岁及以下88人(44.40%),70-79岁81人(40.90%),80岁及以上29人(14.60%);男性54人(27.20%),女性144人(72.70%);小学及以下69人(34.80%),初中105人(53.00%),高中及以上24人(12.10%);未婚4人(2.00%),已婚147人(74.20%),离异包含丧偶(23.70%)47人;身体健康状况较差42人(21.20%),健康状况一般144人(72.70%),健康状况较好12人(6.00%);有受骗经历的75人(37.90%),无受骗经历123人(62.10%);月收入水平:1000元以下的23人(11.60%),1000-2000元的52人(26.30%),2000元以上的123人(62.10%)。

2.2 研究工具 2.2.1 社会支持评定量表采用肖水源(1994)修订的社会支持评定量表(Social Support Revalued Scale),共计10个项目,包括主观支持、客观支持和支持利用度3个维度。社会支持总分为3个维度的分数之和,得分越高表示社会支持水平越高。本研究中该量表的Cronbach α系数为0.86。

2.2.2 人际信任量表采用徐慧燕(2010)修订的中文版人际信任量表(Interpersonal Trust Scale),共计25个项目,包括特殊信任和普遍信任2个维度。采用5级评分,1=完全同意,5=完全不同意。得分越高,表示对他人的信赖程度越高。本研究中该量表的Cronbach α系数为0.89。

2.2.3 情绪-社交孤独问卷采用杨丽、童俊、繆绍疆和赵旭东(2013)编制的情绪—社交孤独问卷(Emotional-Social Loneliness Inventory),用于测量老年人的孤独情绪体验。共计15个项目,包括情绪孤独和社交孤独2个维度。采用4级评分,1=偶尔如此,4=通常如此。得分越高,表明老年人体验到的孤独感程度也越高。本研究中该量表的Cronbach α系数为0.89。

2.2.4 自编的老年人受骗倾向问卷参照老年人受骗案例中常见情境与心理特点,结合访谈本研究编制了老年人受骗倾向问卷。共计18个项目,涉及的受骗情境有:医疗保健、电信银行诈骗、投资理财、紧急情况求助、低价兑换贵重物品等;涉及老年人受骗心理倾向:盲从、贪图利益、易信“权威”、迷信、信息渠道匮乏、性“善”、过于关心自身健康、不想麻烦晚辈等。问卷项目如:“对电视广告节目中专家给出的建议,您采纳的可能性有多大”。采用1(完全不可能)~4(非常可能)的计分,得分越高表示上当受骗可能性越大,即受骗风险越高。验证性因子分析拟合指标如下:χ2/df=3.73,RMSEA=0.040,CFI=0.92,NFI=0.96,GFI=0.98,本研究中问卷Cronbach’s α系数为0.85。有、无实际受骗经历老年人在受骗倾向得分上有显著差异t(196)=4.432, p<0.001,d=0.03。其中,有受骗经历的老年人受骗倾向得分(M=34.92, SD=7.00)显著高于无受骗经历的老年人(M=30.93, SD=5.55)。老年人受骗倾向问卷的信度和效度基本达到心理测量学标准。

2.3 共同方法偏差检验为避免共同方法偏差对研究结果的影响,在施测时采用了平衡项目的顺序效应、保护被试的匿名性等程序控制的方法对共同方法偏差进行了控制(周浩, 龙立荣, 2004)。数据回收后,采用Harman单因子检验的方法进行探索性因素分析。结果表明,未旋转和旋转都得到12个因子特征根大于1,未旋转得到的第一个因子解释的变异量为29.23%,旋转得到的第一个因子解释的变异量为27.66%,皆远小于40%的临界值。以上检验的结果表明,本研究不存在明显的共同方法偏差。

2.4 数据管理使用SPSS18.0统计软件进行数据的整理与分析,主要进行了相关分析、分层线性回归分析等统计方法。

3 研究结果 3.1 老年人上当受骗经历的一般特点分析本研究要求老年人自我报告在近期(1年内)是否有上当受骗的经历。表1对有、无受骗经历老年人的人口学特征进行比较。根据表1的结果,在198名调查对象中有75名老年人有受骗经历,受骗率为37.88%。有受骗经历的老年人在年龄、性别、受教育水平、身体状况、月收入水平上存在显著的差异(ps<0.01)。其中,70-79岁、男性、文化水平低、身体状况差、月收入水平低的老年人更容易上当受骗。

| 表 1 有、无受骗经历老年人的人口学特征比较 |

3.2 各变量的相关分析结果

本研究中各变量的相关分析见表2。结果表明,社会支持、人际信任与老年人的受骗倾向分数呈显著正相关,孤独感和人际信任呈显著负相关。社会支持与人际信任呈显著正相关,孤独感与社会支持相关不显著,与老年人的受骗倾向相关不显著。

| 表 2 各变量的相关分析结果(N=198) |

3.3 有无受骗经历老年人社会支持与孤独感得分差异

对有、无受骗经历老年人的孤独感和社会支持进行比较。结果发现,有受骗经历老年人的孤独感(M1=52.3, M2=32.8, t=3.04, df=196, p<0.001,d=4.61)和社会支持(M1=32.5, M2=22.3, t=2.73, df=196, p<0.001,d=2.84)得分均显著高于无受骗经历的老年人。

3.4 社会支持与老年人受骗倾向的关系:有中介的调节模型按照叶宝娟和温忠麟(2013)有中介调节效应的检验步骤,首先对数据进行中心化处理,然后对三个回归方程进行了检验(见表3)。方程1检验孤独感对社会支持与老年人受骗倾向关系的调节效应;方程2检验孤独感对社会支持与人际信任关系的调节效应;方程3进行老人受骗倾向对社会支持、孤独感、人际信任、社会支持与孤独感乘积的回归分析,检验人际信任的中介效应是否存在。若模型估计满足以下三个条件,则表明中介的调节效应存在:(1)方程1中孤独感对社会支持和老年人受骗倾向关系的调节效应显著;(2)方程2中孤独感对社会支持与人际信任的调节效应显著;(3)方程3中人际信任与受骗倾向的关系显著。

| 表 3 有中介的调节模型检验 |

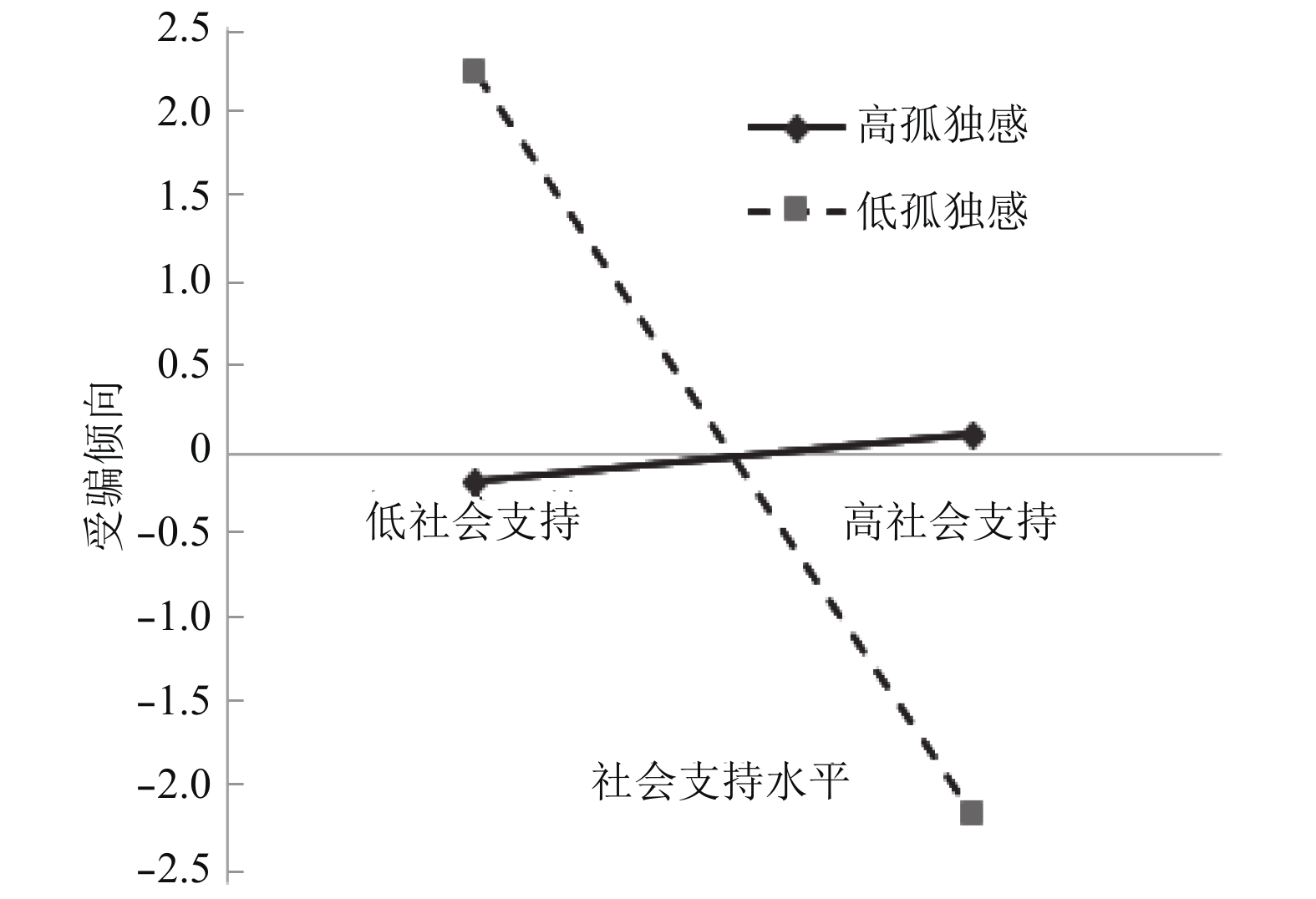

结果显示,方程1中孤独感与社会支持的交互作用显著(β=0.135, p<0.05),表明孤独感对社会支持与老年人受骗倾向关系的调节效应显著。为进一步理解调节作用的本质,根据回归方程分别取社会支持和孤独感正负一个标准差的值绘制了简单效应分析图(见图1)。简单斜率检验的结果表明,当孤独感水平较高时,高社会支持的老年人比低社会支持的老年人受骗倾向表现出较微弱但不显著的上升趋势(β=0.072, t=1.104, p=0.271);当孤独感水平较低时,高社会支持的老年人比低社会支持的老年人在受骗倾向上则表现出较大的下降趋势(β=–0.467,t=–4.207,p<0.001)。

|

| 图 1 孤独感对老年人社会支持与受骗倾向关系的调节 |

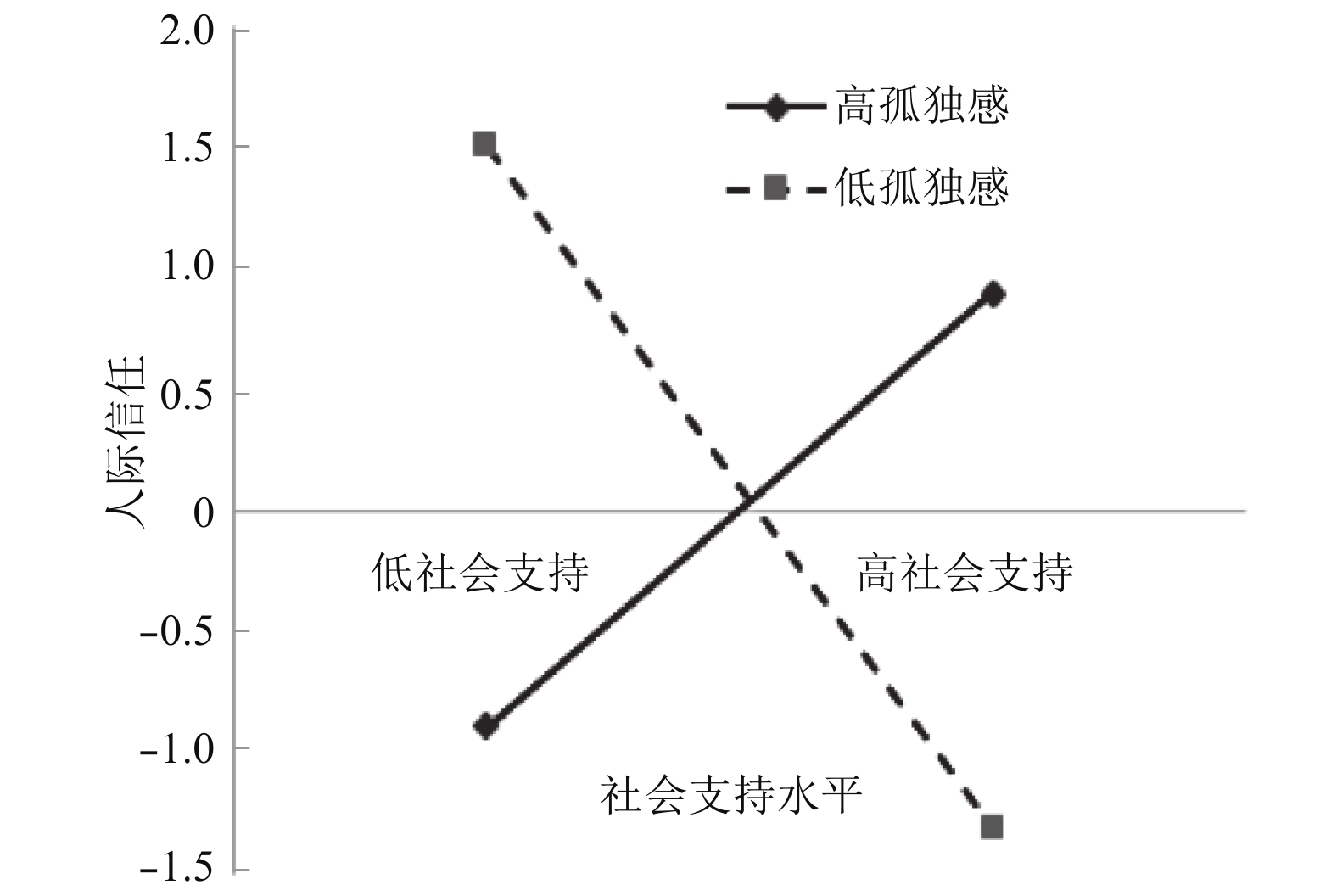

方程2中孤独感与老年人社会支持的交互项也达到显著水平(β=0.141, p<0.05),表明孤独感对社会支持与人际信任的关系调节效应显著。简单斜率检验表明(见图2),当孤独感水平较高时,社会支持高的老年人比社会支持低的老年人人际信任水平表现出上升趋势(β=0.576, t=4.302, p<0.001);但当孤独感水平较低时,社会支持高的老年人比社会支持低的老年人人际信任水平表现出下降的趋势(β=-0.604,t=-5.307, p<0.001);方程3中人际信任对老年人受骗倾向的回归系数显著(β=0.27,p<0.001),当在方程3中将中介变量人际信任纳入回归模型时,社会支持与孤独感的交互作用仍然显著(β=0.11,p<0.05),这表明社会支持与老年人受骗倾向关系中既存在调节效应也存在中介效应。

|

| 图 2 孤独感对老年人社会支持与人际信任关系的调节 |

以上结果表明,社会支持是老年人受骗倾向的预测因素;孤独感对社会支持与老年人受骗倾向关系具有调节效应;人际信任是这一调节效应发生的中介变量,起部分中介作用。

4 讨论 4.1 老年人上当受骗经历的特征分析从老年人上当受骗的人口学特征分析结果可以发现,70岁以上、男性、文化水平低、身体状况差、月收入水平低的老年人上当受骗的概率更高,这充分说明老年人群中的弱势群体更容易上当受骗。相关研究表明,老年人受骗总是发生在一定的社会背景之下,社会上存在的一些不利条件是导致老年人受骗的深层次原因(彭玉伟, 2013)。因此,为全面有效的预防和减少老年人上当受骗发生,除了在个人、家庭、社会层面采取积极应对外,更重要的是要对老年人上当受骗风险的预测因素进行干预,防患于未然。

本研究的结果也发现,有受骗经历的老年人孤独感水平和社会支持均高于没有受骗经历的老年人,这一结果说明有受骗经历的老年人有更高的孤独感水平,也更需要获得社会支持。这也间接地支持了我们的研究假设,高孤独感的老年人可能为了减少孤独感带来的消极影响会寻求更多的社会互动和社会联结,其获得的社会支持越多从而也增加了其上当受骗风险。同时,以往研究表明孤独感是社会支持的重要影响因素,与社会支持呈显著的负相关(范佳丽, 葛明贵, 2011; 谭雪晴, 2008; 周倩, 姚志强, 2011)。而本研究中社会支持与孤独感相关并不显著,这一结果与以往研究不同。可能是由于本研究中的调查对象与以往研究不同,主要针对的是老年人这一特殊群体,老年人普遍退休在家,与同事、朋友接触的机会大大减少,社会活动范围较小。同时,老年人的孤独感体验主要来自于老化所带来的消极感受,老年人的孝顺期待和子女的亲子支持会共同影响着老年人的孤独感体验(刘靓, 徐慧兰, 宋爽, 2009)。因此,来自外界他人的社会支持与老年人自身的孤独感体验之间相关可能并不明显,而老年人的孤独感水平高低却对其参加社会活动的意愿和社交策略具有重要的影响。

4.2 社会支持与老年人受骗倾向之间的关系本研究发现,社会支持与老年人受骗倾向和人际信任之间呈显著的正相关,且人际信任与老年人受骗倾向之间也存在显著正相关。即社会支持的增加可能会提高老年人的受骗风险,也可能通过提升老年人的人际信任间接提高其受骗风险。一方面,老年人往往为了减少社会支持不足所带来的消极影响,会通过有意加强与外部个体、团体或组织社会互动(如积极参加各类养生讲座等团体活动)来减轻其心理应激反应、缓解精神紧张,进一步提高其社会适应能力与积极情绪体验。而如果老年人一味地过度盲目追求增加社交活动范围,并不能有效地提升老年人的信息资源和知识储备,就非常容易加剧其受骗风险(张力元等, 2015; 彭玉伟, 2013);另一方面,Carstensen, Isaacowitz和Charles(1999)的社会情绪选择理论(socioemotional selectivity theory)指出,老年人由于察觉到生命的有限性,更容易表现出情绪管理导向的社会目标,通过与他人交往来实现情绪状态的优化,包括获得亲密的情感以及体验情感上的满足感。这也导致老年人更容易偏好积极信息(刺激),而忽略消极信息,表现出积极效应(Wang, He, Jia, Tian, & Benson, 2015)。而社会活动范围的增加和老年人的积极效应出现,使得老年人更容易对他人的信任水平提升而产生盲目的轻信,从而对外部信息难以进行有效的准确判断,导致加大了老年人的受骗风险。综合以上的研究结果可见,老年人社会支持所带来的影响可能是多重的,如果高社会支持能够提高老年人获得信息的渠道和知识储备的能力,则会降低其受骗风险;而如果高社会支持只是提高了对他人的信任水平,则可能会增加老年人上当受骗的可能性。

4.3 孤独感对社会支持与老年人受骗倾向关系的调节作用本研究发现,孤独感在社会支持与老年人受骗倾向的关系中起调节作用,孤独感高的老年人其受骗倾向会随着其获得的社会支持水平升高有上升的趋势。但是更值得关注的是,孤独感低的老年人,其受骗倾向会随其获得的社会支持水平的增加而显著降低。也就是说,老年人获得的社会支持对其受骗倾向的预测作用会随着孤独感水平的高低而发生变化。社会情绪选择理论认为,老年期个体需要获得较多的亲密关系(Charles & Carstensen, 2007),亲友的支持可以减少老年人的社会孤独和情感孤独(van Baarsen, 2002)。而我国老年人寻求亲密关系的对象则往往较多地指向子女(闫志民等, 2014),且来自子女的社会支持与老年人的孤独感有密切联系,两者呈显著的负相关(申继亮, 周丽清, 佟雁, 张金颖, 2003)。这也提示我们,可以通过减少老年人的孤独感有效地降低老年人因为盲目追求他人的社会支持而带来的高受骗风险。例如在日常生活中,如果子女多与老年人的进行沟通,使他们更多地感受到子女对他们的关心,可以减少老年人盲目寻求社会支持,进而降低其受骗的风险。

4.4 人际信任在社会支持与老年人受骗倾向的中介作用最后,本研究探讨了孤独感对社会支持与老年人受骗倾向关系调节效应的发生路径。我们的研究发现,人际信任在社会支持与老年人受骗倾向的关系中起部分中介的作用。这表明人际信任在孤独感对社会支持与受骗倾向关系的调节效应中起到了“桥梁”作用,即孤独感之所以能够在老年人社会支持和受骗倾向的关系中起调节作用,是因为高低孤独感在社会支持对人际信任的影响关系中发挥了调节作用。进一步的分析发现,孤独感高的老年人更渴望追求较多的社会支持,而较多社会支持的获得又进一步增强老年人对一般他人的人际信任水平,从而导致其受骗风险的升高;而孤独感较低的老年人在获得过多的社会支持时,其人际信任水平显著降低而没有上升,使其在对他人警惕性上能保持较好的理性态度,从而大大降低受骗风险。因此,孤独感对老年人社会支持与受骗倾向之间的调节作用是通过影响其人际信任水平而发生作用的。值得注意的是,在预测老年人受骗倾向的所有因素中,人际信任是其中预测力最高的心理因素。有研究证实,在信息缺乏的情况下,一些个体表现出较高的人际信任,而另一些个体的人际信任水平则较低(Salam et al., 2005; 辛自强, 周正, 2012)。本研究的结果为澄清这一矛盾提供了有力证据。例如,在日常生活中老年人在与外部团体或组织进行社会交往的过程中,难免会遇到信息缺乏的情况(如对医疗保健用品的知识知之甚少),在社会支持水平较高的情况下,孤独感高的老年人往往人际信任也处于较高的水平,容易盲目相信他人。已有研究表明,个体的人际信任水平会随着年龄的增长而提高(丁道群, 沈模卫, 2005; Li & Fung, 2013),因而老年人人际信任水平相对于年轻人而言普遍偏高;另一方面,社会情绪选择理论也认为,老年人更倾向于情绪管理导向的社会目标,这就导致老年人更偏好积极信息(刺激)而忽略消极信息(Wang et al., 2015),这种老年人特有的积极效应也使得老年人的人际信任水平高于年轻人。正是老年人这种过高人际信任水平导致其容易轻信他人,而成为上当受骗的受害者。

4.5 实践意义与研究展望本研究对于丰富老年人受骗风险的预测因素及其作用机制的研究具有较好的理论价值,同时,对防止老年人上当受骗的预防和干预也有重要的参考价值。

首先,应重视社会支持对老年人受骗风险的影响。一方面要保证老年人获得积极的社会支持,减少可能会带来消极后果的社会互动,如“神医”看病等。另一方面也要提高老年人对外部信息的判断能力。

其次,本研究发现社会支持可以加大老年人的受骗风险,且孤独感高低在其中起着重要作用。因此,应该注重提供给老年人有效降低孤独感的社会支持,如增加子女与老人的情感联结等,而不是仅仅的物质支持、邻里间的帮助,这样既可以减少老年人盲目的寻求社会支持,又可以降低其受骗风险。除此之外,要注意提醒高孤独感老年人加强其防范能力和警惕意识。

最后,考虑到人际信任在孤独感对社会支持与受骗风险调节效应中的部分中介作用,还应进一步增强老年人对陌生他人行为动机的准确辨识能力,加强对陌生人的防范意识,提高对医疗保健信息的筛选能力,使其在社会交往过程中保持警惕之心,从而减少因盲目信任他人而带来的受骗风险。

本研究存在的一些不足之处也需要在未来研究中进一步完善:首先,以往有关老年人受骗风险的研究较少,缺乏有效测量老年人受骗倾向的工具,以后研究中需要对老年人受骗倾向问卷进一步改善,以提高老年人受骗风险测量的效度;其次,由于老年人被试难以集中填答问卷,获取大批量被试相对困难,还应适当增加被试人数;最后,现有探讨老年人受骗风险的实证研究较少,以后的研究中还应深入探讨其他因素对老年人受骗风险的综合影响。

5 结论本研究的主要结论:(1)社会支持是老年人受骗倾向的危险因素;(2)孤独感对社会支持与老年人受骗倾向的关系具有调节效应;(3)人际信任在孤独感调节社会支持和老年人受骗倾向关系中起部分中介作用。

丁道群, 沈模卫. (2005). 人格特质、网络社会支持与网络人际信任的关系. 心理科学, 28(2), 300–303. |

范佳丽, 葛明贵. (2011). 高中生人际信任与孤独感的相关研究. 中国健康心理学杂志, 19(4), 430–433. |

康廷虎, 白学军. (2012). 任务类型和性别属性对人际信任的影响. 心理发展与教育, (5), 456–462. |

刘金平. (2014). 中原地区农村居民风险认知及其与生活满意度、社会支持的关系研究. 河南大学学报(社会科学版), 54(2), 68–73. |

刘靓, 徐慧兰, 宋爽. (2009). 老年人孤独感与亲子支持、孝顺期待的关系研究. 中国临床心理学杂志, 17(5), 636–638. |

米峙. (2011). 丧偶事件对老年人的影响. 中国老年学杂志, 31(10), 1849–1851. |

彭玉伟. (2013). 论老年诈骗犯罪被害人的被害性. 安徽警官职业学院学报, 12(1), 46–49. |

申继亮, 周丽清, 佟雁, 张金颖. (2003). 亲子支持和孝顺期待对老年人孤独感的影响. 中国临床心理学杂志, 11(3), 167–169. |

谭雪晴. (2008). 贫困大学生社会支持及人际信任对孤独感影响. 中国公共卫生, 24(9), 1046–1047. |

陶裕春, 申昱. (2014). 社会支持对农村老年人身心健康的影响. 人口与经济, (3), 3–14. |

吴捷. (2008). 老年人社会支持、孤独感与主观幸福感的关系. 心理科学, 31(4), 984–986. |

肖水源. (1994). 《社会支持评定量表》的理论基础与研究应用. 临床精神医学杂志, 4(2), 98–100. |

辛自强, 周正. (2012). 大学生人际信任变迁的横断历史研究. 心理科学进展, 20(3), 344–353. |

徐慧燕. (2010). 人际信任量表的修订及其在大学生群体中的应用参考. 文教资料, (20), 222–223. |

闫志民, 李丹, 赵宇晗, 余林, 杨逊, 朱水容, 王平. (2014). 日益孤独的中国老年人: 一项横断历史研究. 心理科学进展, 22(7), 1084–1091. |

杨丽, 童俊, 繆绍疆, 赵旭东. (2013). 家庭气氛对青少年孤独感的影响: 自我和谐的中介作用. 中国健康心理学杂志, 21(11), 1725–1729. |

叶宝娟, 温忠麟. (2013). 有中介的调节模型检验方法: 甄别和整合. 心理学报, 45(9), 1050–1060. |

张力元, 毕研玲, 张宝山, 陈璐. (2015). 老年人行为决策: 领域现状与挑战. 心理科学进展, 23(5), 858–870. |

周浩, 龙立荣. (2004). 共同方法偏差的统计检验与控制方法. 心理科学进展, 12(6), 942–950. |

周倩, 姚志强. (2011). 大学生人格特质、人际信任与孤独感的关系研究. 中国健康心理学杂志, 19(9), 1110–1112. |

Barrera, M. (1988). Models of social support and life stress: Beyond the buffering hypothesis. In L. H. Cohen (Ed.), Life events and psychological functioning: Theoretical and methodological issues (pp. 211–236). Newbury Park, CA: SAGE. |

Carstensen, L. L., Isaacowitz, D. M., & Charles, S. T. (1999). Taking time seriously: A theory of socioemotional selectivity. American Psychologist, 54(3), 165–181. |

Charles, S. T., & Carstensen, L. L. (2007). Emotion regulation and aging. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (pp. 307–327). New York: Guilford Publication. |

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542. |

Li, T. Y., & Fung, H. H. (2013). Age differences in trust: An investigation across 38 countries. The Journals of Gerontology, 68(3), 347–355. |

Lindskold, S. (1978). Trust development, the GRIT proposal, and the effects of conciliatory acts on conflict and cooperation. Psychological Bulletin, 85(4), 772–793. |

Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of Management Review, 20, 709–734. |

Rotter, J. B. (1980). Interpersonal trust, trustworthiness, and gullibility. American Psychologist, 35(1), 1–7. |

Salam, A. F., Iyer, L., Palvia, P., & Singh, R. (2005). Trust in e-commerce. Communications of the ACM, 48(2), 72–77. |

van Baarsen, B. (2002). Theories on coping with loss: The impact of social support and self-esteem on adjustment to emotional and social loneliness following a partner’s death in later life. The Journal of Gerontology: Series B, 57(1), S33–S42. |

Wang, J. X., He, L. Y., Jia, L. P., Tian, J., & Benson, V. (2015). The ‘positive effect’ is present in older Chinese adults: Evidence from an eye tracking study. PLoS One, 10(4), e0121372. |

Weiss, R. S. (1987). Reflections on the present state of loneliness research. Journal of Social Behavior & Personality, 2, 1–16. |

2. School of Humanities and Social Science, University of Science and Technology of China, Hefei 230026

2017, Vol. 15

2017, Vol. 15