| 三维情境中类别空间关系加工的影响因素研究*——观察角度、刺激位置及背景属性 |

2. 国防大学政治学院,西安 710068

Kosslyn等人(Kosslyn, Chabris, Marsolek, & Koenig, 1992)提出人们以两种不同表征方式进行的空间关系识别,一种是数量空间表征(metric/coordinate spatial representation),另一种是类别空间表征(categorical spatial representation)。类别空间关系(categorical spatial relations)描述的是一个客体相对另一个客体的位置、方向或其它的同等层次的空间特征(如A客体在B客体的左边/右边、上面/下面、里面/外面等宽泛的空间特征)。类别表征产生于大脑的背侧通路,能够在没有给定细节的条件下捕捉到客体空间关系的一般特征(Baker, Chabris, & Kosslyn, 1999)。由于每一种关系均对应着一对组成部分(上和下、左和右等),因此这类表征对于阐明相邻部分间的空间关系特别有效。这类“局部的协调系统”有助于对那些具有易变性且结构复杂的客体建立起来某种可描述的结构(Marr, 1988)。

目前已有研究主要探索类别空间关系与数量空间关系的交互和分离(Laeng, Chabris, & Kosslyn, 2003; Saneyoshi & Michimata, 2009)。大脑神经水平的分离为支持分离提供有力的证据,即两种加工涉及不同的脑区,大脑左半球要比右半球更善于类别空间关系的识别(van der Lubbe, Schölvinck, Kenemans, & Postma, 2006; Trojano et al., 2002; Baumann, Chan, & Mattingley, 2012)。

在对类别空间关系进行单方面探索的研究中,研究者发现:刺激类别特征的清晰性、左右利手的差异、任务难度等因素均对类别空间关系的判断有影响。研究者运用无损刺激考察刺激元素特征对空间关系判断的影响,结果发现:当刺激特征不清晰时,类别关系的判断受到明显的影响(Cowin & Hellige, 1994)。一些研究者发现:相对于左利手的被试,右利手的被试在类别空间关系判断中更能表现出其优势(Laeng & Peters, 1995)。Baker等(1999)的实验结果证明,当任务难度增加时,类别空间判断的正确率降低。我国研究者晏碧华在研究空间关系判断的无意识加工时发现,当刺激以阈上方式呈现时,类别空间判断的反应时随任务难度的增加而增长。但是,以往的研究并没有将任务难度这一影响因素细化,本研究将在过去研究的基础上,从观察角度、靶刺激空间关系及靶刺激的背景属性三个方面控制难度因素,探讨难度对类别空间关系加工的作用。

在日常生活中,人们看物体时,并不是总在正对物体的方向进行平视,而是多角度的,从不同的观察角度出发,看到位置固定的两物体的相对位置、相互遮挡关系及物体的各部分都是不同的。Marr(1988)提出物体识别涉及三种类型的表征,初级简图(primal sketch),2

Kosslyn等人(1992)提出的空间关系模型中,类别空间关系表征是一种最基本的空间关系表征方式,在类别空间关系判断的空间注意活动中,除存在视觉搜索活动,还有对目标所在的环境的认知活动。空间关系判断在加工阶段上属于初级加工,也就是说在类别空间关系加工过程中,靶刺激及靶刺激附近背景的一般视觉特征(如颜色、形状)会影响被试的类别空间关系的判断,靶刺激背景颜色相似(颜色的相似,指同为一种色系,饱和度有较小的差异)或形状相似(形状的相似,指同为一种形状,如长方形长宽比例相近)时,被试可能需要利用更多的资源判断类别空间关系(是否是同一个物体),进而影响类别空间关系判断的效率,成为难度因素的两个维度,而目前对靶刺激所在物体的差异性与相似性对类别空间判断的影响的研究很少,这为我们研究提供了一个空间。

Hellige和Michimata(1989)在Bar-Dot任务中发现,点与棒距离越远对类别空间关系的判断越快也越准确,为类别空间关系的加工受到距离的影响提供了实验证据。Niebauer(2001)在对类别空间关系表征与数量空间关系表征的联系的研究中发现,类别空间信息能够加速数量空间关系的判断,而对类别空间关系的判断却不能从数量信息中获益。而在没有启动刺激的情况下,类别空间关系判断是否受到数量信息的影响,即在三维情境中,距离的大小是否影响类别空间关系的加工,本研究将对其进行验证。同时,研究者假设通过控制靶刺激观察角度(两个靶刺激离开水平线的角度)而改变视觉搜索和环境认知的难度,进而影响类别空间关系的判断效率。

本研究分别通过两个实验对观察角度、背景相似性与刺激位置属性的控制,探讨观察角度、靶刺激所在物体的颜色形状相似性、靶刺激观察角度及靶刺激距离对类别空间关系加工的影响。

2 实验1 观察角度及背景相似性的影响本实验旨在初步研究观察角度与背景的相似性对类别空间关系判断的影响。

2.1 研究方法: 2.1.1 被试随机选取33名大学生被试,年龄范围19-26岁,平均年龄22岁。男女比例近似1:3,被试矫正视力均在正常范围内,均为右利手。

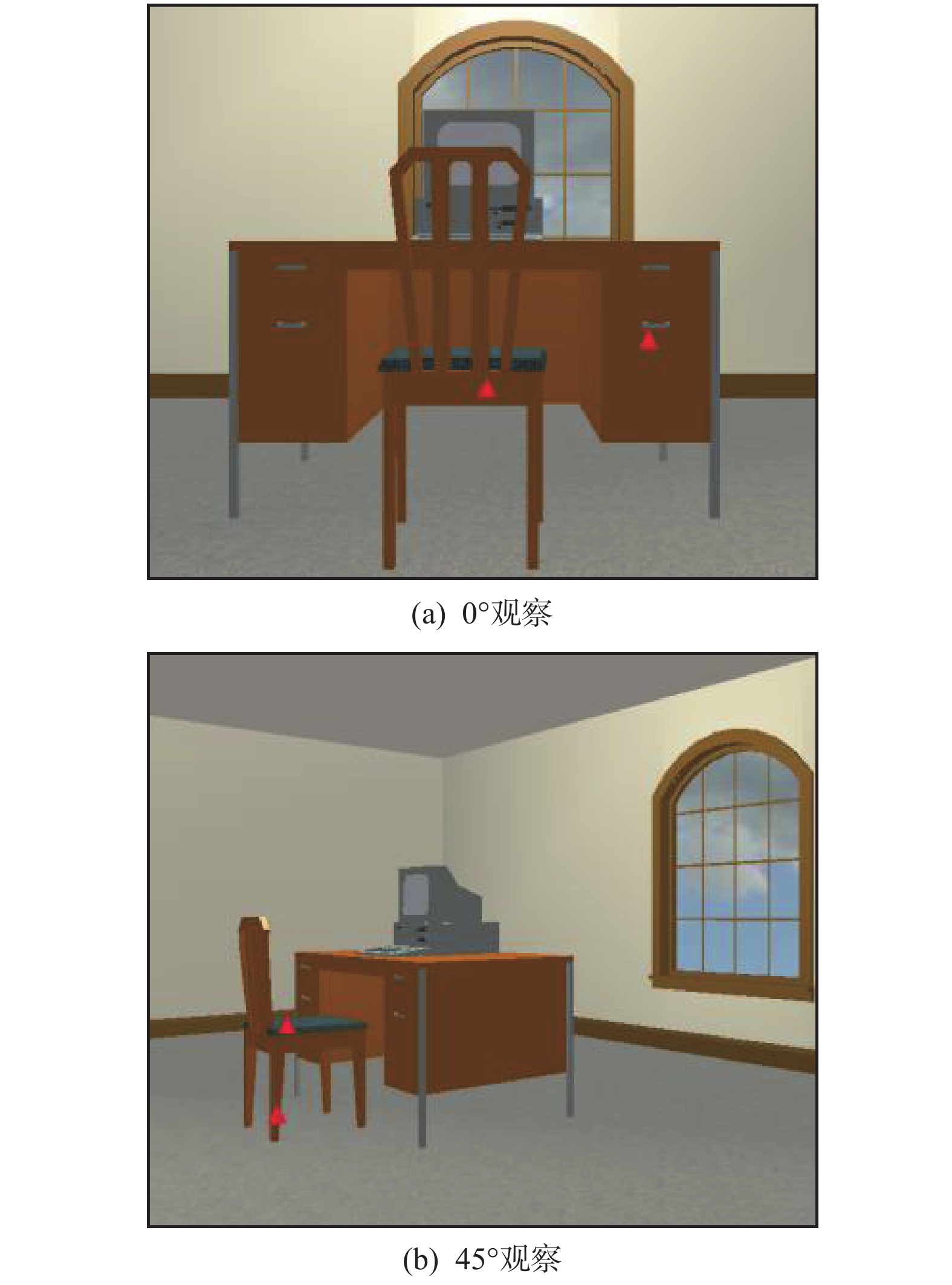

2.1.2 实验材料参考以往研究(游旭群, 张媛, 刘登攀, 2008),实验采用3DHome软件制作三维家居作为背景刺激材料,从视觉上给被试以立体感。利用17英寸液晶显示器进行呈现,分辨率为1024×768。两物体摆放的位置固定而观察角度(视线与正对物体之间的夹角)不同,取0°角、45°角和90°度角三种不同的观察角度,刺激情境有3种。遮挡范围内背景相似性,有4种不同背景类型。靶刺激在与不在同一物体范围有两种不同的刺激情境,共包含24种不同的刺激情景。靶刺激为两个红色的三角形,0.4 cm×0.4 cm(高×宽),视角为0.7°。两三角形的距离在2 cm到5 cm之间,视角在2.8°到4.8°之间。靶刺激可能的空间范围7 cm×16 cm(高×宽),视角6.8°到15.3°之间。(图1是在三个不同观察角度情景,0°、45°、90°)

|

|

| 图 1 不同角度观察情境示例图 |

2.1.3 实验程序

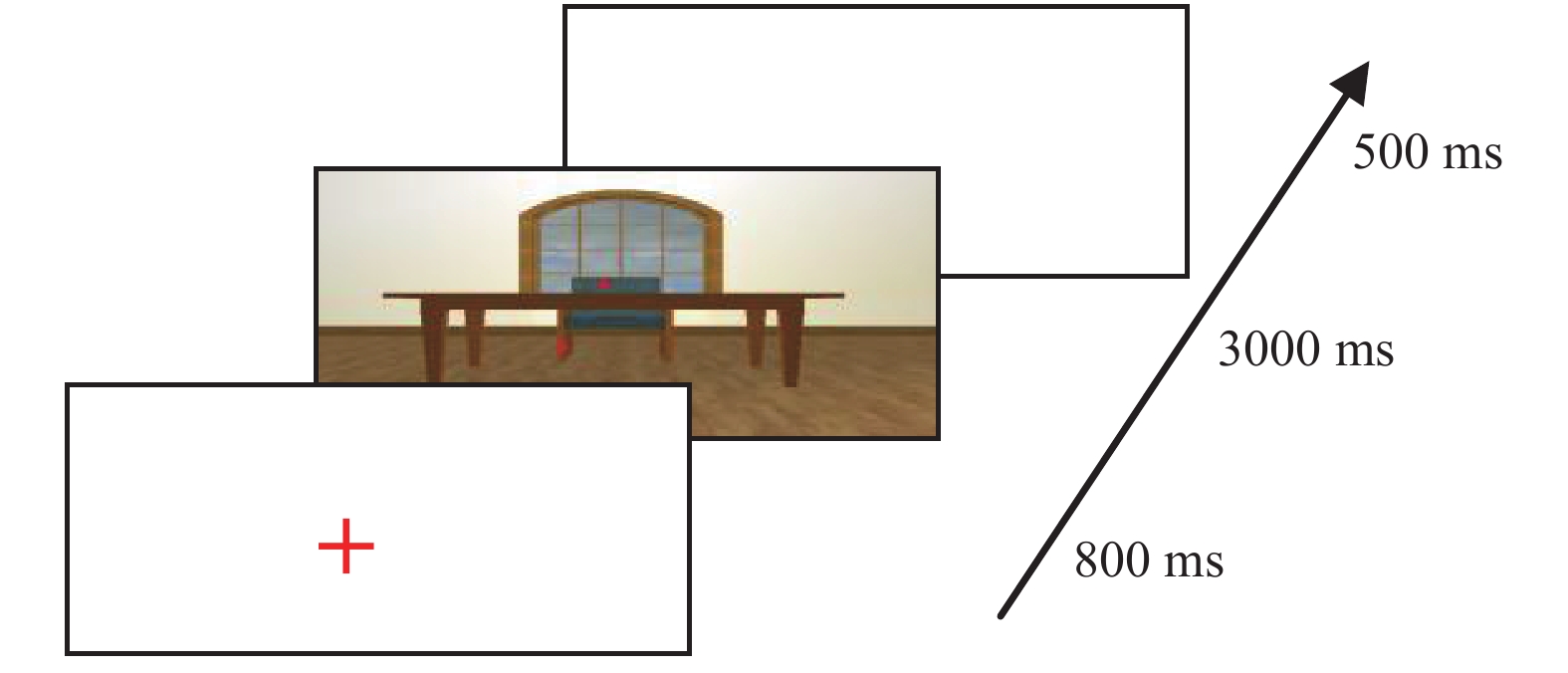

在指导语中要求被试“尽可能快而准确的判断图中两个小三角形是否在同一物体范围内”,并按相应的键进行反应。刺激过程中先在屏幕中央出现一个“+”作为注视点,呈现800 ms;接着呈现刺激图片,3000 ms内按键反应后退出;最后是一个缓冲界面,呈现500 ms。实验中有24种刺激情境随机呈现,每种刺激情境有3张不同的图片,共72个trail。实验共15到20分钟,被试中间可以休息两次。

|

| 图 2 实验1流程图 |

2.1.4 实验设计

采用2(类别空间关系:在同一个物体上,不在同一个物体上)×4相似性1(颜色和形状均相似、颜色相似形状不相似、颜色不相似形状相似、颜色形状均不相似)×3观察角度(0°、45°、90°)三因素被试内设计。

2.2 结果与分析已有研究中曾发现类别空间关系判断中存在显著的性别差异(Postma, Winkel, Tuiten, & van Honk, 1999)。由于本研究随机抽样样本中男女比例不匹配,因此我们对数据进行了与性别有关的分析。分析结果虽然表明在性别维度上女性的反应时显著快于男性,F(1, 2)=41.47,p<0.01,但是性别和背景类别之间没有交互作用,F(23, 192)=1.19,p=0.24。说明,性别这一因素上的差异只影响类别空间关系判断的整体,对实验中其他因素的差异分析不存在显著的影响,因此本研究中将性别的影响将忽略不计,故在后续研究中不再进行讨论。

采用协方差分析的方法对数据进行了速度-准确性权衡检验,结果发现正确率在反应时上主效应不显著,F(1, 23)=2.57,p=0.123,说明在该实验中被试没有违背速度-准确性权衡原则。对实验1的结果进行方差分析,结果表明:在正确率指标上,类别空间关系的主效应显著,F(1, 32)=16.13,p<0.01;观察角度的主效应非常显著,F(2, 64)=31.95,p<0.001;背景相似性的主效应显著,F(3, 96)=33.08,p<0.01。无显著交互作用。

在反应时指标上,类别空间关系主效应非常显著,F(1, 32)=22.85,p<0.001;观察角度的主效应非常显著,F(2, 64)=20.56,p<0.001;背景相似性的主效应显著,F(3, 96)=2.97,p<0.05;颜色相似性的主效应显著,F(1, 32)=4.82,p<0.05。类别空间关系与背景相似性的交互作用显著,F(3, 96)=10.57,p<0.001;背景相似性与观察角度的交互作用显著,F(6, 192)=5.90,p<0.001;类别空间关系、观察角度、背景相似性三因素交互作用显著,F(6, 192)=5.07,p<0.001。对交互作用进行简单效应检验,结果显示:类别空间关系在相似性的“颜色和形状均形似”、“颜色相似形状不相似”、“颜色不相似形状形似”、“颜色形状均不相似”四个水平上均呈现显著差异,F(1, 32)=4.42,p<0.05;F(1, 32)=23.62,p<0.001;F(1, 32)=18.70,p<0.001;F(1, 32)=6.27,p<0.05。背景相似性在观察角度的“45°角”和“90°角”两个水平上有显著的差异,F(3, 96)=11.19,p<0.001;F(3, 96)=3.09,p<0.05。观察角度在类别空间关系和背景相似性两个因素的八个水平上的“在同一物体上颜色形状均相似”、“不同物体上颜色形状均相似”、“不在同一物体上颜色相似形状不相似”、“不在同一物体上颜色不相似形状相似”、“不在同一个物体上颜色形状均不相似”五个水平上呈现显著差异,F(2, 64)=27.04,p<0.001;F(2, 64)=5.95,p<0.05;F(2, 64)=9.34,p<0.001;F(2, 64)=4.35,p<0.05;F(2, 64)=6.72,p<0.01。

| 表 1 不同观察角度时被试在各条件下的反应时和正确率(M±SD) |

2.3 讨论

从实验1的结果中可以看出,在三维场景下类别空间关系、观察角度、背景相似性在反应时和正确率指标上均对类别空间关系判断有影响。在类别空间关系因素方面,两个靶刺激在同一物体上时比不在同一物体上时的类别空间关系加工效率(正确率和反应时的平均数比值,反应时以s为单位)更高,也就是说类别空间关系影响类别空间关系加工的效率。当两个靶刺激同时在一个物体上时,类别空间关系判断的反应时更短,正确率更高。在观察角度方面,观察角度为45°的类别空间判断的效率最高,而在观察角度为0°时效率最低。视角为45°角时,被试能够获得更多的空间信息,以便于做类别空间关系的判断。在背景相似性方面,靶刺激所在物体的颜色和形状均相似的情况下,被试的类别空间关系判断的正确率低,反应时较长;二者均不相似时,判断的正确率高,反应时短。当背景相似程度较高时,被试容易将两个靶刺激所在的部分混淆,认为是一个物体,导致反应正确率降低;同时也需要更多的空间信息做类别空间关系判断,反应时延长。本研究中在反应时指标上,背景相似中的颜色相似性主效应显著, 即在其他因素不改变的条件下,靶刺激所在物体颜色相似对被试的类别空间关系加工的干扰作用显著,被试对类别空间关系的判断速度会降低。

3 实验2 靶刺激的空间距离、观察角度及背景颜色相似性的影响实验2在实验1的研究结果基础上进一步探讨靶刺激的空间距离、靶刺激观察角度、靶刺激所在物体颜色相似性对类别空间关系判断的影响。

3.1 研究方法 3.1.1 被试随机选取33名大学生被试,年龄范围19-26岁,平均年龄22岁。男女比例近似1:3,被试矫正视力均在正常范围内,均为右利手。

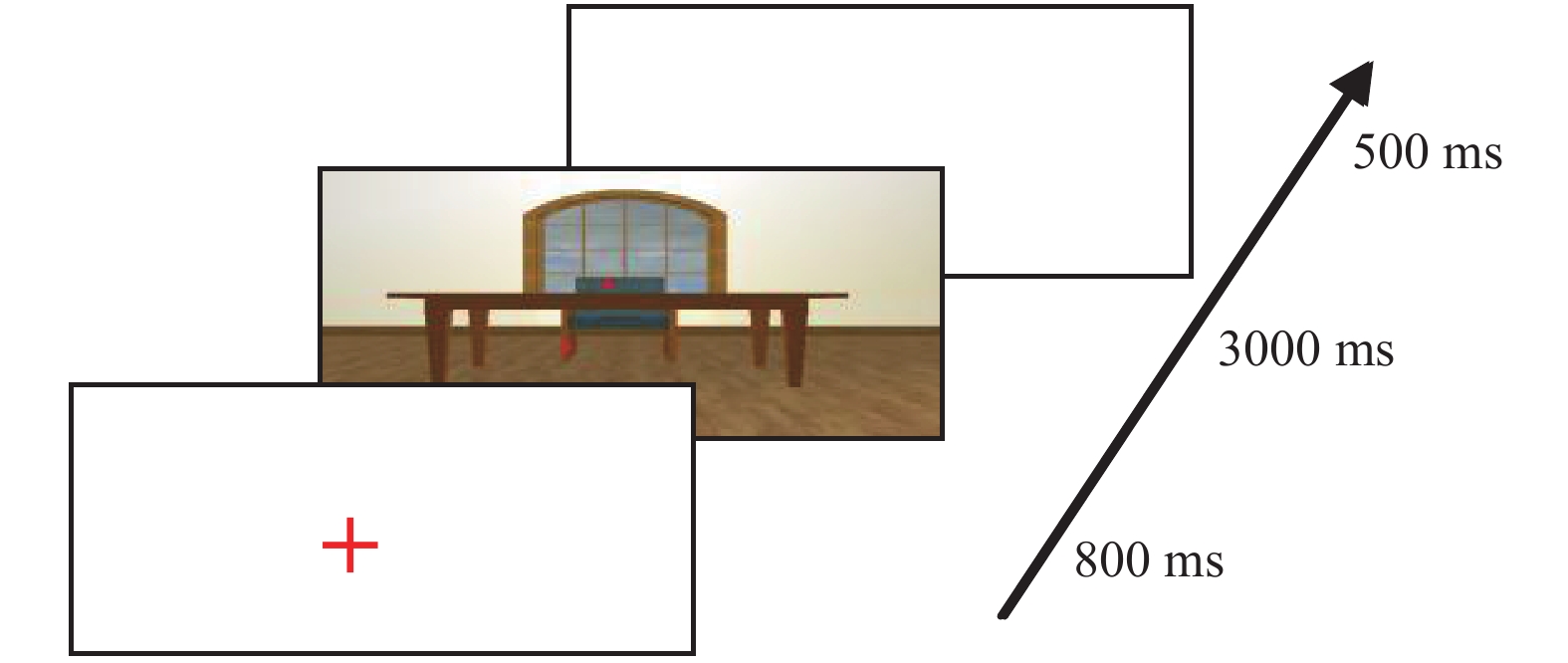

3.1.2 实验材料采用3DHome软件制作三维家居作为背景刺激材料,利用17英寸液晶显示器进行呈现。两物体摆放的位置固定,靶刺激所在物体颜色的相似性,分为相似和不相似两类,有两种刺激情境。靶刺激观察角度有0°、0°-45°(包含45°)、45°-90°、90°,形成四类刺激情境。靶刺激之间的距离有三种,3 cm以内、3 cm到6 cm之内、6 cm以外。类别空间关系有在同一物体与不在同一物体两种,共48种刺激情境。靶刺激可能在的空间7.5 cm×9 cm(高×宽),视角在7.2°到8.6°之间。

|

| 图 3 不同距离观察情境示例图 |

3.1.3 实验程序

实验程序和任务同实验1。该实验中有48种刺激情境随机呈现,每种刺激情境有3张不同的图片,共144个trial。实验共进行30到35分钟,在实验过程中,被试有三次休息机会。

|

| 图 4 实验2流程图 |

3.1.4 实验设计

本研究采用2(颜色:相似,不相似)×3(长度:3 cm以内,3 cm到6 cm,6 cm以外)×4(角度:0°,0°-45°,45°-90°,90°)三因素被试内设计。

3.2 结果与分析采用协方差分析的方法对数据进行了速度-准确性权衡检验,结果发现正确率在反应时上主效应不显著,F(1, 23)=2.64, p=0.123,说明在该实验中被试没有违背速度-准确性权衡原则。对实验2的数据进行方差分析,结果显示:在正确率的指标上,靶刺激观察角度的主效应显著,F(3, 96)=2.79, p<0.05;距离的主效应不显著,F(2, 64)=0.54, p>0.05,研究者将两个靶刺激沿视线方向距人眼距离是否一致分为“一致”和“不一致”两个维度,其主效应显著,F(1, 32)=6.57, p<0.05。无显著交互作用。

在反应时的指标上,靶刺激观察角度主效应显著,F(3, 32)=3.32, p<0.05;颜色相似性的主效应非常显著,F(1, 32)=49.46, p<0.001;距离的主效应不显著,F(2, 64)=0.72, p>0.05;靶刺激空间距离的一致性主效应显著,F(1, 32)=61.29, p<0.001。颜色与距离的交互作用非常显著,F(2, 62)=8.66, p<0.001;靶刺激观察角度与距离交互作用显著,F(6, 186)=3.22,p<0.01;颜色相似性、靶刺激观察角度、靶刺激距离的交互作用显著,F(6, 186)=3.44, p<0.01。对交互作用做简单效应检验,结果显示:颜色相似性在距离为 “3 cm之内”上差异显著,F(1, 32)=20.01, p<0.001;靶刺激观察角度在靶刺激的距离为“3-6 cm之间”的水平上差异非常显著,F(3, 96)=6.65,p<0.001;距离在颜色相似性和靶刺激观察角度两个因素的八个水平上的四个水平上显示出显著的差异,即距离因素在“颜色相似靶刺激观察角度为0°”、“颜色相似靶刺激观察角度为0°-45°之间”、“颜色不相似靶刺激观察角度为0°”、“颜色不相似靶刺激观察角度为0°-45°”四个水平上差异显著,F(1, 32)=7.29,p<0.01;F(1, 32)=5.87,p<0.05;F(1, 32)=5.12,p<0.05;F(1, 32)=5.21,p<0.05。

| 表 2 不同靶刺激的距离在各条件下的反应时与正确率(M±SD) |

3.3 讨论

研究结果显示:在三维场景下,背景颜色相似性和靶刺激观察角度均对类别空间加工的效率有影响。在背景颜色相似性因素上,背景颜色相似时,类别空间关系判断的正确率较低,反应时较长。也就是说,背景颜色越相似,被试做类别空间关系判断任务的难度越大,效率越低。在靶刺激观察角度因素上,当两靶刺激离开水平线的角度为90°或是0°时反应的效率比观察角度在两个角度之间的类别空间关系判断的效率低。在距离因素方面,靶刺激的距离对类别空间关系判断的影响不显著。

4 总讨论 4.1 在不同的观察角度,获得物体的信息越多,类别空间关系判断越容易实验1的结果说明,在三维场景类别空间关系判断中,观察角度对类别空间关系判断有影响。从不同观察角度出发观察物体,获得物体的信息越多,类别空间关系判断越容易。通常的经验,人们在0°观察角度的情况更多,更熟悉于在此观察角度下观察物体,而45°并不是人们习惯观察事物的角度,在物体摆放的位置不变的情况下,人们改变观察角度得到的是不熟悉的遮挡画面。但实验证明,观察角度为45°时类别空间关系判断的正确率最高,也就是说类别空间加工效率并不是依赖于对视觉空间的熟悉性,而是获取加工信息的有效程度。

在0°时两个物体为前后遮挡关系,在三个观察角度中,0°时的遮挡程度最大(在遮挡范围内,不是完全遮挡,有镂空的部分,可以看到后面的物体的一部分),对被遮挡的物体的信息获得较少。因此相对于其他两个角度,0°角时难度最大,正确率较低,反应时增加。在观察角度为45°角时,虽然相对90°时遮挡程度大一些,但45°时不仅可以获得物体的正面信息还有侧面的信息,做类别空间关系判断时可以利用足够的信息,同时观察角度为45°和90°在正确率指标上没有差异,可以认为二者的在难度上的差异不大。也就是说类别空间加工效率并不受物体的遮挡程度影响,而是有效信息的获得情况。观察角度为0°时,即正对物体时遮挡程度较大而且能够获得的信息较少,对被遮挡物体的识别需要付出更多的努力,因而类别空间关系加工的效率更低,而在45°和90°时,被试可以获得足够的信息,有助于做类别空间关系的判断。因此,可以初步推测,类别空间关系加工需要周围从周围的环境中获取信息,而且信息越充足越容易进行类别空间关系判断的。实验中出现有趣并值得思考的现象,45°的观察角度时获得的信息最多,反应时也最长,比有相同正确率的90°的观察角度的反应时慢近90 ms。也就是说较多信息在促进类别空间关系判断的同时也占用了更多的资源,因而被试不能在获得较多信息进行类别空间关系加工的同时保证反应速度。

获取信息应属于类别空间加工的对环境认知的阶段,被试在背景刺激中对靶刺激的搜索,注意分配在靶刺激及靶刺激周围小范围内,若在小范围内的信息可以帮助被试完成类别空间关系的判断,即可做出反应;若是信息不够,根据注意的聚光灯-变焦镜理论,被试需要调整注意范围,以引导区为中心向四周扩散,或者对注意资源进行二次分配时,将注意资源平均分布于整个刺激情境内以获得有用的信息。适当的有效信息可以在帮助被试完成类别空间加工的同时保证较快的反应速度。

4.2 背景颜色相似性高类别空间关系加工的效率较低在类别空间关系判断的注意活动中,包括有视觉搜索活动外,还包括对目标所在的环境的认知活动。实验1的结果说明,靶刺激所在物体的颜色和形状的相似性对类别空间判断有负性影响。在其他条件不变时,靶刺激所在物体颜色和形状均相似时,类别空间关系判断的效率最低。在视觉搜索活动后,被试的注意可能是基于空间的也可能是基于客体的,二者会互相影响(陈文锋, 焦书兰, 2005)。无论是基于空间或基于客体的注意,在类别空间关系加工过程中,注意集中在靶刺激或靶刺激所在某一空间范围内,都会对靶刺激附近小范围空间的特征进行加工。在视觉搜索活动后,被试注意在靶刺激及靶刺激附近的环境内,当周围环境的相似程度较高时,被试需要周围的其他资源协助进行判断。窗口效应理论认为,十分相似的刺激交汇于视网膜上的同一位置时,其产生的不同效应依赖在呈现于外周的图形是否包含在序列组块之内。也就是说,背景相似性较高时,被试的注意窗口会被扩大,将物体的其他部分载入窗口,有利于整体目标又有利于局部目标。因此,三维情景观察角度不断变化,背景形状和颜色相似性因素会影响类别空间关系加工的效率。实验2的结果说明,靶刺激所在物体的颜色相似性对类别空间关系判断有负性影响。即在类别空间关系加工任务中,背景颜色越相似其加工效率越低。

两个实验的颜色相似性的主效应均显著,而实验1中的形状相似性的主效应不显著。由于刺激背景的颜色较为简单,每个物体的颜色组成也较简单。靶刺激所在物体的部分的颜色若相似,被试会将注意的窗口扩大进而将外周的组块纳入进来,以获取类别空间关系的信息。类别表征产生于大脑的背侧通路,它能够在没有给定细节的条件下捕捉到客体空间关系的一般特征,相对于颜色差异,形状的变异效果更不显著。因为,在对目标刺激进行搜索后对环境进行识别的过程中,形状信息可能因不在高密度的注意资源分配的范围内而不能进行有效的区分和识别;或者,对靶刺激注意的范围较小,在注意范围内形状的相似性均很高,导致形状的差异的区分度降低。同时,实验结果也不能排除实验的背景刺激对形状相似性这一水平的图片区分度不大,导致没有做出预想的结果。

与感觉意义上视觉加工不同,视觉空间关系加工涉及视觉再认、空间定位、定向、轨迹追踪等高级空间认知加工过程。也就是说,与简单的Bar-Dot类别空间关系判断任务相比,在三维情境中,背景颜色相似情况下除需要做必要的视觉搜索和做类别空间关系判断外, 涉及更多的如视觉再认和空间定位的加工过程,因此在背景相似的情境中对类别空间关系的加工的难度就会更大。

4.3 靶刺激观察角度为竖直和水平方向时,类别空间关系判断的效率较低实验2的结果表明,靶刺激观察角度对类别空间判断有影响,靶刺激观察角度为竖直和水平方向时,类别空间关系加工的效率较低。而在0°到90°的其他角度情境中,类别空间加工的效率相对高。被试对靶刺激进行视觉搜索时,竖直和水平方向是同时进行的,当靶刺激距离不变时,两个靶刺激同在水平方向或同在竖直方向时,被试需要注意的范围更大,判断的难度增加。相比较而言,靶刺激观察角度在0°和90°之间时,被试在进行视觉搜索或是类别空间关系做判断时,注意向周围扩展的范围相对小,判断难度降低。由于在注意到靶刺激后,需要其他信息来帮助被试做类别空间关系的判断,而当注意只是分配到某一个方向时,获得信息也是局限的,因此需要向其他方向扩大注意的范围,范围扩大的程度取决于被试是否获得足够信息,也就说能够获得两个靶刺激是否来自同一个物体的信息时,才能做出判断。当距离固定,靶刺激观察角度在0°到90°之间时,注意不是分配到两个靶刺激上,而可能被引导在两个靶刺激所在整个区域中。因此相对于0°和90°的靶刺激观察角度情境,靶刺激观察角度在0°到90°之间时,在视觉搜索过程中便能获得更多类别空间关系信息,而在水平和竖直的情境,视觉搜索获得的信息不足以做出判断。

靶刺激观察角度为90°时,类别空间关系判断的效率最低。人们在水平方向的视觉搜索比竖直方向的更容易,同时图片上背景刺激的水平方向的观察角度比竖直方向的大,在水平方向呈现信息比竖直方向更多。前面讨论过,信息的充分性对类别空间关系加工有影响,有效信息多时,类别空间关系判断的难度降低,所以在竖直方向时类别空间关系加工难度更大,在水平方向情景中,类别空间关系判断相对于竖直方向容易。

4.4 两个靶刺激与观察者距离一致时类别空间判断效率更高实验2的结果发现,三个距离的等量级并未有显著的差异。也就是说在该研究中,无论靶刺激的之间的距离是否改变,类别空间关系判断的效率均不受影响。

研究者张媛、刘登攀和游旭群(2008)在不同类型提示对空间关系判断的影响的研究中发现在二维和三维情境下的类别空间关系判断任务中均存在显著的注意提示效应,且这种提示效应受提示效用程度的影响(游旭群等, 2008)。也就是在不同程度减少背景刺激的不同类型提示的条件下,提示的效用越大,类别空间关系判断的效率越高。而本实验中未采用提示-目标范式,而是在固定范围的背景刺激中通过改变靶刺激距离而改变刺激的感受野。Kosslyn等(1992)提出,类别空间任务的感受野较小,当刺激呈现的感受野较大时,其类别空间关系判断任务的难度随之增加。实验的结果与Kosslyn的假设不一致。原因可能有几个方面:类别空间关系编码子系统是以等量级的方式表征客体空间关系的一般特征,降低了测量上位置的变异(游旭群, 2002; 游旭群, 杨治良, 2002),即在类别空间关系会将客体数量空间关系的变异指向一种空间类别当中去;由于在距离的等量级的选择出现偏差,在距离等量级的选择上没有细化;距离为图片平面上测量的数据,而不是立体空间上的距离;由于呈现刺激的设备的限制,无法对空间距离进行控制。研究者将沿视线方向两靶刺激距人眼距离分为“一致”与“不一致”两种情景下,反应时指标上,主效应显著。也就是说,在视觉方向上的两个靶刺激距人眼距离是否相同对类别空间关系有影响,在同一距离时,加工的效率更高。这说明,在三维情境中,类别空间关系判断还受到深度视觉加工的影响。空间距离对类别关系判断的影响,还需要真实情境或仿真情境的相关研究的支持。

5 结论观察角度会影响类别空间关系加工过程的环境认知:获得信息越多的观察角度,对环境进行认知活动的效率越高,类别空间关系判断的反应越快。不同靶刺激所在环境的相似性有碍于类别空间关系的判断。靶刺激的空间关系会影响视觉搜索活动:两靶刺激为上下或左右关系时,视觉搜索活动较困难。

陈文锋, 焦书兰. (2005). 选择性注意中的客体与空间因素. 心理科学, 28(2), 395–397. |

Marr, D. (1988). 视觉计算理论 (姚国正, 刘磊, 汪云九 译). 北京: 科学出版社. |

游旭群. (2002). 类别与数量空间关系识别加工中的练习效应研究. 心理科学, 25(4), 418–421. |

游旭群, 杨治良. (2002). 视觉空间关系识别中的认知加工特性. 心理学报, 34(4), 344–350. |

游旭群, 张媛, 刘登攀. (2008). 仿真场景下类别空间关系判断中的注意分配. 心理学报, 40(7), 759–765. |

张媛, 刘登攀, 游旭群. (2008). 目标类别空间关系判断任务中的提示效应. 心理科学, 31(3), 540–545. |

Baker, D. P., Chabris, C. F., & Kosslyn, S. M. (1999). Encoding categorical and coordinate spatial relations without input-output correlations: New simulation models. Cognitive Science, 23(1), 33–51. |

Baumann, O., Chan, E., & Mattingley, J. B. (2012). Distinct neural networks underlie encoding of categorical versus coordinate spatial relations during active navigation. NeuroImage, 60(3), 1630–1637. |

Cowin E. L., Hellige J. B. (1994) . Categorical versus coordinate spatial processing: Effects of blurring and hemispheric asymmetry. Journal of Cognitive Neuroscience, 6(2), 156–164. |

Laeng, B., & Peters, M. (1995). Cerebral lateralization for the processing of spatial coordinates and categories in left- and right-handers. Neuropsychologia, 33(4), 421–439. |

Hellige, J. B., & Michimata, C. (1989). Categorization versus distance: Hemispheric differences for processing spatial information. Memory & Cognition, 17(6), 770–776. |

Kosslyn, S. M., Chabris, C. F., Marsolek, C. J., & Koenig, O. (1992). Categorical versus coordinate spatial relations: Computational analyses and computer simulations. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 18(2), 562–577. |

Laeng, B., Chabris, C. F., & Kosslyn, S. M. (2003). Asymmetries in encoding spatial relations. In K. Hugdahl & R. J. Davidson (Eds.), The asymmetrical brain (pp. 303–339). Cambridge: MIT Press. |

Niebauer, C. L. (2001). A possible connection between categorical and coordinate spatial relation representations. Brain and Cognition, 47(3), 434–445. |

Postma, A., Winkel, J., Tuiten, A., & van Honk, J. (1999). Sex differences and menstrual cycle effects in human spatial memory. Psychoneuroendocrinology, 24(2), 175–192 |

Saneyoshi, A., & Michimata, C. (2009). Lateralized effects of categorical and coordinate spatial processing of component parts on the recognition of 3D non-nameable objects. Brain and Cognition, 71(3), 181–186. |

Trojano, L., Dario, G., Linden, D. E. J., Formisano, E., Goebel, R., Cirillo, S., … Di Salle, F. (2002). Coordinate and categorical judgements in spatial imagery. An fMRI study. Neuropsychologia, 40(10), 1666–1674. |

van der Lubbe, R. H. J., Schölvinck, M. L., Kenemans, J. L., & Postma, A. (2006). Divergence of categorical and coordinate spatial processing assessed with ERPs. Neuropsychologia, 44(9), 1547–1559. |

2. Political Academy, National Defence University of People’s Liberation Army, Xi’an 710068

2017, Vol. 15

2017, Vol. 15