| 青少年压力与吸烟行为的关系:人格与性别的调节作用 |

据世界卫生组织(WHO)估计,烟草使用每年夺取500万人的生命;如果这一趋势得不到有效遏制,到2030年,每年死于烟草使用的人数将增加到800万;到本世纪末,烟草致死的人数将达到10亿甚至更多(WHO, 2009)。其中,青少年吸烟率在整个欧洲、美国和加拿大均普遍增加(Currie, Samdal, Boyce, & Smith, 2001)。随着年龄的增长,尝试吸烟的青少年人数也在不断增加(Hiemstra, Ringlever, Otten, van Schayck, & Engels, 2013)。探索青少年吸烟的影响因素以及预防和减少青少年吸烟的措施与方法便成为减少烟草危害的重点之一。

已有研究发现,压力与吸烟行为密切相关(韩旻雁等, 2007)。吸烟可以减轻吸烟者的心理压力,也可以控制情绪,使他们保持相对冷静,甚至感到轻松和自在(Pomerleau, Adkins, & Pertschuk, 1978)。承受更高的压力、面对更多的应激性生活事件的青少年更可能会成为吸烟者(Siqueira, Diab, Bodian, & Rolnitzky, 2000)。经常出现心理压力问题的中学生尝试吸烟率明显高于不出现或很少出现心理压力问题的中学生(张华强, 逄增昌, 段海平, 2009)。但这并不意味着,吸烟行为的产生完全由压力所致,实际上压力与吸烟行为之间有着比较的复杂的关系。

一般认为,有些人对压力有较强的抵抗力,能够以较稳定的情绪去应对压力事件,压力应对的能力存在个体差异。在高强度的压力情境下,具有坚韧性人格的个体可以相对较好地应对压力,控制情绪。刘玉新、张建卫和金盛华(2005)研究发现,人格与同期压力的主效应显著,对两年后压力的主效应也显著,“开朗—果断”人格类型个体的同期压力显著低于“拘谨—温和”人格类型个体的同期压力。同时,许多研究发现,人格与青少年吸烟行为有密切关系(Cohen & Lichtenstein, 1990;Byrne, Byrne, & Reinhart,1995)。吸烟者比不吸烟者偏外向、冲动并表现出更多的反社会倾向,且心理健康状况较差(Smith, 1970),经常吸烟的大学生精神质和内外向性的得分高于不吸烟者(李慧民, 2005)。儿童时期的低智商和低严谨性可以预测成年后的吸烟行为(Kubička, Matějček, Dytrych, & Roth, 2001)。De Leeuw, Scholte, Sargent, Vermulst和Engels(2010)研究结果显示,大五人格的宜人性维度得分低的青少年更有可能成为一个吸烟者。因此,根据压力的CPT理论,即认知—现象学—交互作用理论(cognitive-phenomenological-transactional, GPT),吸烟行为可以看作是个体在压力情境下的应激反应之一,人格可以看作是影响压力与吸烟行为的个体因素。我们假设,人格在压力与青少年吸烟行为的关系中起调节作用。

有研究表明,青少年吸烟行为存在性别差异,男性青少年尝试吸烟率以及现在吸烟率均显著高于女性青少年(林丹华, 方晓义, 李晓铭, 2008;邵安娜, 常慧, 赵雯, 靳雪征, 2014)。但目前并没有青少年压力水平存在性别差异的证据,本研究尝试分析,在压力与吸烟行为的关系中,性别是否起调节作用。

2 研究方法 2.1 被试采用方便取样法选取湖南省张家界、常德、岳阳与甘肃省庆阳4个地区的6所中学,初一至高三6个年级,年龄在12-18周岁的中学生为被试。共发放纸质调查问卷2660份,回收得到有效问卷2415份,其中男生1140人(47.2%),女生1275人(52.8%),初一355人(14.7%),初二367人(15.2%),初三408人(16.9%),高一531人(22%),高二469人(19.4%),高三285人(11.8%)。

2.2 研究工具 2.2.1 青少年生活事件问卷(ALEQ)Hankin和Abramson编制,由57个条目构成,主要评估自己在过去的一个月中,学习、家庭、情感等方面遇到的问题。问卷采用5级计分,总分越高说明所遭受的负性生活事件越多。ALEQ在我国青少年人群得到了应用,其信、效度符合测量学要求,α系数为0.93-0.95(杨娟, 章晨晨, 姚树桥, 2010)。本研究中α系数为0.92。

2.2.2 简易大五人格量表(NEO-FFI)该量表是测量人格的常用量表,在心理学家McCrae和Costa(1992)的NEO-PI(1987)的基础上,经过两次修订发展而成,包括神经质(N)、外倾性(E)、开放性(O)、宜人性(A)和尽责性(C)五个分量表,共60个项目,采用0-4五级记分,得分越高说明越具有该项人格特征。在高中生中试用的结果显示其具有较好的结构效度,五个分量表的α系数介于0.67-0.82(王明忠, 付聪, 周宗奎, 2015)。

2.2.3 中学生吸烟行为调查问卷自编问卷包括性别、年龄等人口学变量以及吸烟行为调查。在自编问卷中,对吸烟行为的定义参考世界卫生组织(WHO)关于未成年人吸烟情况调查方法标准化建议中对于吸烟若干名词的定义。问卷中要求报告自己的吸烟情况,①每周少于1支;②每周1支;③每周2-6支;④每周7支以上。

2.3 统计方法采用SPSS 21.0对全部数据进行描述统计、Pearson相关分析及回归分析。

3 结果 3.1 青少年压力、人格与吸烟行为的特点及相关分析结果表明,每周吸烟一支及以上的青少年占总数的10.9%, 每周吸烟一支及以上的女生比率为2.9%,每周吸烟一支及以上的男生比率为19.8%。青少年吸烟行为存在显著的性别(χ2=162.90,p<0.05)差异。

| 表 1 压力、人格与吸烟行为的描述统计及相关(n=2415) |

如表1所示,压力与大五人格的神经质、外倾性和开放性维度显著负相关,与大五人格的宜人性、尽责性和吸烟行为显著正相关,大五人格的开放性、宜人性与吸烟行为显著负相关。

3.2 人格在青少年压力与吸烟行为间的调节作用进一步通过分层回归考察人格在青少年压力与吸烟行为之间的调节作用。首先考察压力和人格的各维度对青少年吸烟行为的预测作用,其次,对压力得分与人格的各维度得分进行中心化处理,再将中心化的自变量和调节变量的乘积作为第三层自变量纳入回归方程,考察压力与人格各维度的交互作用对青少年吸烟行为的影响。结果表明,大五人格的宜人性对压力与吸烟行为的关系有调节作用。如表2所示。

| 表 2 大五人格宜人性维度调节作用的分层回归分析 |

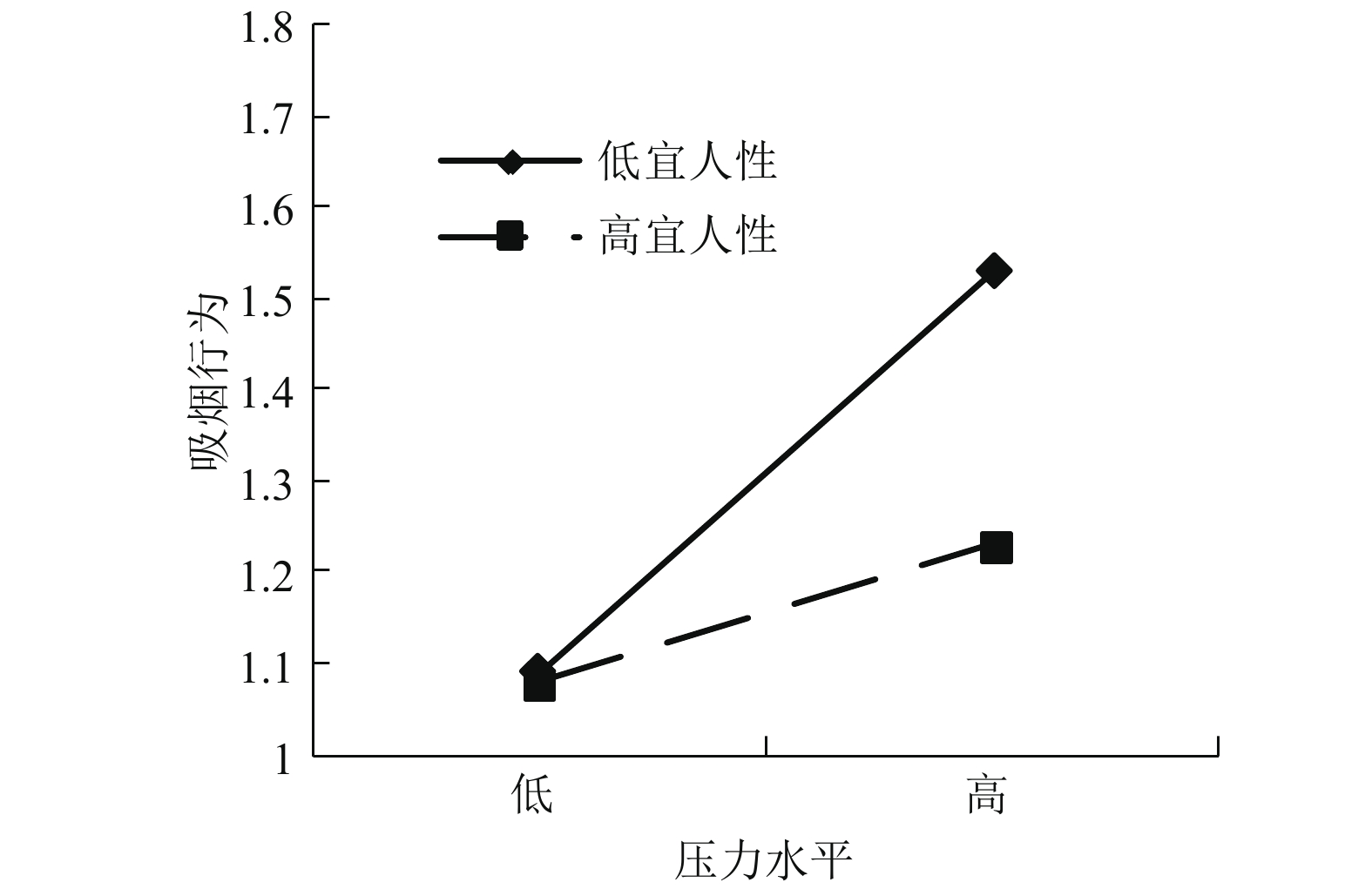

将人格的宜人性维度按照正负一个标准差的标准分成高、低两种水平进行简单效应分析,检验调节效应是否显著。结果发现,在不同宜人性水平上,压力对青少年吸烟行为的预测作用均显著。如图1所示,随着压力水平的增加,低宜人性人格的青少年吸烟行为增加的程度(β=0.259,p<0.001)高于高宜人性人格的青少年吸烟行为增加的程度(β=0.141,p<0.05)。

|

| 图 1 不同宜人性水平下压力对青少年吸烟行为的作用 |

3.3 性别在青少年压力与吸烟行为间的调节作用

为考察性别是否对青少年压力与吸烟行为之间的关系起调节作用,将性别变量进行效应编码,男=1,女= -1,将压力得分做中心化处理,考察性别与压力的交互作用对青少年吸烟行为的影响。结果表明,性别对压力与青少年吸烟行为之间的关系的调节作用显著,如表3所示。

| 表 3 性别调节作用的分层回归分析 |

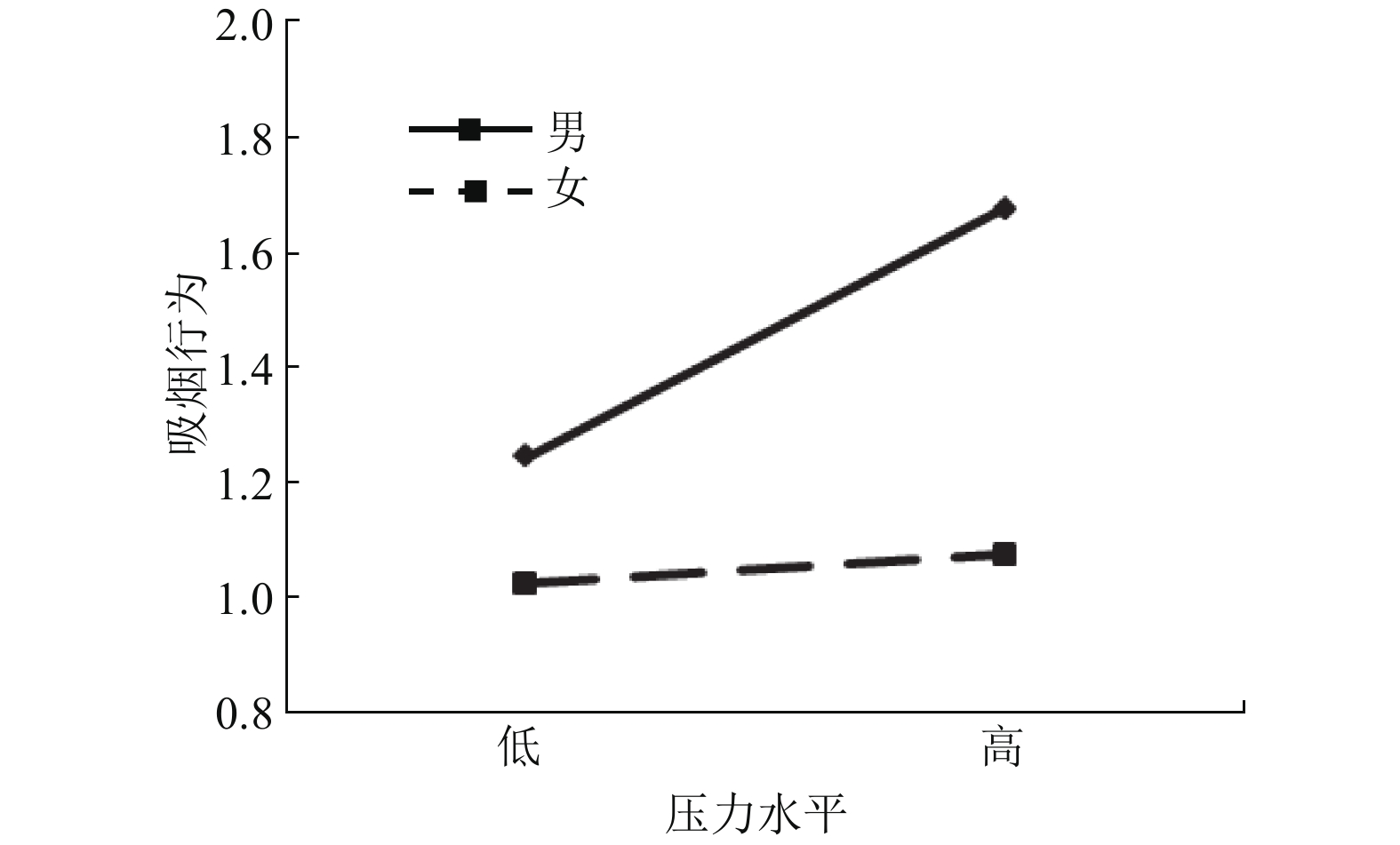

通过简单效应分析进一步检验性别的调节作用,结果发现,随着压力的增加,无论男性青少年还是女性青少年,吸烟行为发生的可能性均显著增加,但压力对男性青少年吸烟行为(β=0.219,p<0.05)的预测作用相较于女性青少年(β=0.069,p<0.05)更显著。如图2所示。

|

| 图 2 不同性别下压力对青少年吸烟行为的作用 |

4 讨论 4.1 人格在压力与青少年吸烟行为关系中的作用

本研究中,压力对青少年吸烟行为的直接预测效应显著,表明吸烟行为是青少年面临压力时的应激反应之一。与不吸烟青少年相比,吸烟青少年感受到更大的压力,这可能与吸烟青少年将吸烟看作是缓解压力的一种方式有关(李燕等, 2000)。

大五人格的宜人性一面是乐于助人、值得信任、宽容、富有同情心,另一面则是不信任和怀疑、敌对、缺乏同情心,不善合作(McCrae & Costa, 1987)。高宜人性的青少年具有有礼貌、灵活、合作、宽容、关心、信任、支持、利他、同情、和蔼、谦让等特点(杨洋, 雷雳, 2007)。高开放性则意味着性格开朗,爱好广泛,乐于接纳新事物,富于想象和创造。本研究中,大五人格的开放性、宜人性与吸烟行为显著负相关,表明青少年在开放性、宜人性上的得分越高,吸烟行为得分越低,即具有性格开朗、乐于接纳新事物、有礼貌、灵活、合作、宽容等上述高开放性、高宜人性特点的青少年,出现吸烟行为的可能性更小。

宜人性在压力对青少年吸烟行为的影响中起调节作用。表明低宜人性的青少年在遇到压力时出现吸烟行为的可能性显著高于高宜人性的青少年,一方面,这可能是因为低宜人性的青少年不善于建立良好的人际关系,在面临压力时缺乏有效的社会支持,因而采取吸烟等不健康的行为方式缓解压力。另一方面,在与人交往中,不信任甚至怀疑他人、缺乏同情心以及不善合作,在出现矛盾时站在敌对立场等人格特征可能导致青少年在人际关系上的困难与压力,导致宜人性低的青少年更容易成为香烟易感人群之一。

究竟人格仅是在压力对青少年吸烟行为的影响中起调节作用还是直接影响青少年吸烟行为,抑或上述两种情况均存在,尚需要进一步分析。而关于人格与吸烟行为之间关系的研究,会使得人们对吸烟行为有更为深入地了解,并有可能促进吸烟预防和戒烟的政策和方案(Harakeh, Scholte, De Vries, & Engels, 2006)。

4.2 性别对压力与青少年吸烟行为的调节作用与已有研究(林丹华, 方晓义, 李晓铭, 2006; 任学锋, 安家璈, 2000)一致,本研究发现,青少年吸烟行为存在显著的性别差异。男性青少年吸烟率显著高于女性青少年。性别在压力对青少年吸烟行为中起调节作用,表明在面临压力时,男性青少年较之于女性青少年,更有可能出现吸烟行为。

男女青少年吸烟行为的性别差异,可能与尼古丁依赖有关,即吸烟所诱导的多巴胺激活发生在男女不同的脑区,男性的尼古丁依赖产生得比女性更快(Cosgrove et al., 2014)。此外,造成吸烟行为性别差异的原因还在于,在中国文化环境中,男性青少年相较于女性青少年有更为宽松的吸烟环境,成年人中男性吸烟率显著高于女性,导致对男性青少年吸烟行为的宽容度高于对女性青少年吸烟行为的宽容度。而在西方文化背景下,白人女性对独立文化的期望会使其吸烟风险增加(Mermelstein, 1999),且母亲的吸烟行为对女性青少年的影响大于男性青少年(Sullivan, Bottorff, & Reid, 2011),这可能是西方女性青少年吸烟率高于中国女性青少年原因之一。

性别的调节作用可能是因为在面临压力时,男性青少年与女性青少年采用了不同的压力应对方式所致。男性青少年更多地采用“独自战斗”策略,选择以不健康的行为方式,如吸烟、饮酒及攻击性行为等应对压力。而女性青少年更多次采用“合作倾诉”策略,选择向他人求助,寻求合作与安慰等应对方式。来自吸烟同伴的压力(如想要融入某一群体,就必须群体中的其他人保持一致)也可能是造成男性青少年更多吸烟行为的原因。

在压力对吸烟行为的影响中,人格的调节作用与性别的调节作用之间是否存在关联呢?有研究发现,男生在宜人性、外向性、严谨性、神经质、开放性得分均低于女生,其中宜人性和外向性的差异显著。高宜人性、高严谨性、高开放性和高外向性都有利于心理健康(顾寿全, 奚晓岚, 程灶火, 吴正国, 王国强, 2014)。需要注意的是,将造成吸烟青少年中男性显著多于女性的原因归结于性别所导致的人格差异,尚缺乏足够的证据,需要进一步的研究。

5 结论青少年吸烟行为存在显著的性别差异。压力与青少年吸烟行为显著正相关,大五人格的开放性、宜人性与青少年吸烟行为显著负相关。大五人格与性别分别在压力与青少年吸烟行为之间起调节作用,表明压力情境下,青少年吸烟行为受到人格与性别的调节。

顾寿全, 奚晓岚, 程灶火, 吴正国, 王国强. (2014). 大学生大五人格与心理健康的关系. 中国临床心理学杂志, 22(2), 354–356. |

韩旻雁, 陈维清, 卢次勇, 张彩霞, 罗亦娟, 邓雪清, 凌文华. (2007). 心理压力及疲劳对大学生不同吸烟行为的影响. 中华流行病学杂志, 28(11), 1069–1072. |

李慧民. (2005). 吸烟饮酒行为与大学生人格及心理健康的关系. 中国公共卫生, 21(4), 389–390. |

李燕, Anderson, C., 龚洁, Chen, J., 杨旭, Jennifer, B., …, Dennis, R. T. (2000). 武汉市中学生心理应激因素的初步分析. 中国心理卫生杂志, 14(3), 197–200. |

林丹华, 方晓义, 李晓铭. (2006). 青少年吸烟者的吸烟水平及其影响因素分析. 中国健康心理学杂志, 14(2), 121–123. |

林丹华, 方晓义, 李晓铭. (2008). 环境和个体因素与青少年吸烟行为的发生. 心理科学, 31(2), 304–307. |

刘玉新, 张建卫, 金盛华. (2005). 社会支持与人格对大学生压力的影响. 心理学报, 37(1), 92–99. |

任学锋, 安家璈. (2000). 中国青少年吸烟相关政策因素分析. 中国健康教育, 16(3), 142–145. |

邵安娜, 常慧, 赵雯, 靳雪征. (2014). 辽宁省沈阳市校外青少年吸烟现状调查. 中国预防医学杂志, 15(2), 118–120. |

王明忠, 付聪, 周宗奎. (2015). " 大五”人格、依恋与青少年孤独感的关系研究. 心理学探新, 35(5), 436–441. |

杨娟, 章晨晨, 姚树桥. (2010). 高中生沉思与应激性生活事件对抑郁症状的影响: 1年追踪研究. 心理学报, 42(9), 939–945. |

杨洋, 雷雳. (2007). 青少年外向/宜人性人格、互联网服务偏好与" 网络成瘾”的关系. 心理发展与教育, 23(2), 42–48. |

张华强, 逄增昌, 段海平. (2009). 青岛市城区中学生尝试吸烟与心理压力的关系分析. 预防医学论坛, 15(11), 1059–1060, 1151. |

Byrne, D. G., Byrne, A. E., & Reinhart, M. I. (1995). Personality, stress and the decision to commence cigarette smoking in adolescence. Journal of Psychosomatic Research, 39(1), 53–62. |

Cohen, S., & Lichtenstein, E. (1990). Perceived stress, quitting smoking, and smoking relapse. Health Psychology, 9(4), 466–478. |

Cosgrove, K. P., Wang, S., Kim, S. J., McGovern, E., Nabulsi, N., Gao, H., … Morris, E. D. (2014). Sex differences in the brain’s dopamine signature of cigarette smoking. The Journal of Neuroscience, 34(50), 16851–16855. |

Currie, C., Samdal, O., Boyce, W., & Smith, B. (2001). Health Behaviour in School-Aged Children: A World Health Organization Cross-National Study. Research Protocol for the 2001/02 Survey. Scotland: University of Edinburgh. |

De Leeuw, R. N. H., Scholte, R. H. J., Sargent, J. D., Vermulst, A. A., & Engels, R. C. M. E. (2010). Do interactions between personality and social-environmental factors explain smoking development in adolescence? Journal of Family Psychology, 24(1), 68–77. |

Harakeh, Z., Scholte, R. H. J., De Vries, H., & Engels, R. C. M. E. (2006). Association between personality and adolescent smoking. Addictive Behaviors, 31(2), 232–245. |

Hiemstra, M., Ringlever, L., Otten, R., van Schayck, O. C. P., & Engels, R. C. M. E. (2013). Short-term effects of a home-based smoking prevention program on antismoking socialization and smoking-related cognitions: A cluster randomized controlled trial. Addiction Research, 19(3), 128–140. |

Sullivan, K. M., Bottorff, J., & Reid, C. (2011). Does mother’s smoking influence girls’ smoking more than boys’ smoking? A 20-year review of the literature using a sex- and gender-based analysis. Substance Use & Misuse, 46(5), 656–668. |

Kubička, L., Matějček, Z., Dytrych, Z., & Roth, Z. (2001). IQ and personality traits assessed in childhood as predictors of drinking and smoking behaviour in middle-aged adults: A 24-year follow-up study. Addictive Behaviors, 96(11), 1615–1628. |

McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1987). Validation of the five-factor model of personality across instruments and observers. Journal of Personality and Social Psychology, 52(1), 81–90. |

Mermelstein, R. (1999). Ethnicity, gender and risk factors for smoking initiation: An overview. Nicotine and Tobacco Research, 1(Suppl.2), S39–S43. |

Pomerleau, O., Adkins, D., & Pertschuk, M. (1978). Predictors of outcome and recidivism in smoking cessation treatment. Addictive Behaviors, 3(2), 65–70. |

Siqueira, L., Diab, M., Bodian, C., & Rolnitzky, L. (2000). Adolescents becoming smokers: The roles of stress and coping methods. Journal of Adolescent Health, 27(6), 399–408. |

Smith, G. M. (1970). Personality and smoking: A review of the empirical literature. In W. Hunt (Ed.), Learning mechanisms in smoking (pp. 42–61). Chicago: Aldine. |

World Health Organization. (2009). WHO Report on the Global Tobacco Epidemic: Implementing Smoke-Free Environments. Geneva, http://www.who.int/tobacco/mpower/2009/en/ |

2017, Vol. 15

2017, Vol. 15