| 人际信任中的坏苹果效应及其传递 |

2. 中央财经大学社会与心理学院,北京 100081;

3. 北京师范大学发展心理研究院,北京 100875

一块多米诺骨牌能够撞倒自身1.5倍大的另一块骨牌,物理学家Whitehead(1983)曾证明,如果让每一块多米诺骨牌都撞倒其自身1.5倍大的另一块,第32块被撞倒的骨牌将如美国世贸中心双子塔那么大。气象学中的“蝴蝶效应”讲的也是同样的逻辑,即微小的力量经过传递将造成巨大影响。这些都是自然现象中的能量传递效应。实际上,在社会心理中,这种传递现象同样存在,坏苹果效应即是一个典型的例子。

坏苹果效应在道德领域的研究中被广泛揭示,指的是人们在观看到其他人的不道德行为后自身道德水平也会有所降低(Gino, Ayal, & Ariely, 2009; Gino, Gu, & Zhong, 2009; Mann, Garcia-Rada, Houser, & Ariely, 2014; Wu, Sun, Cai, & Jin, 2014)。例如,在Gino,Ayal和Ariely(2009)的研究中,被试有5分钟的时间从一个大的数字表中寻找两两之和等于10的数字对。寻找到的数字对越多,被试的实验收益就越高。在该研究中,被试有机会虚报他们的表现以获得高收益。结果发现,如果被试有机会看到一个坏榜样(坏苹果)虚报了其表现,被试自己的虚报行为将显著增多,这被称为坏苹果效应。实际上,坏苹果效应的存在需要同时满足动机和机会两个条件。第一,有模仿榜样的欺骗行为的动机。在上述研究中,实验任务与被试收益密切相关,一个理性的个体具有虚报的动机。而且,榜样的行为可能使被试把自身的欺骗行为合理化(Cialdini, Reno, & Kallgren, 1990; Shalvi, Dana, Handgraaf, & De Dreu, 2011),进一步增强其模仿动机。第二,有模仿榜样的欺骗行为的机会。上述研究通过实验程序的设置使被试相信研究者不会识别出其欺骗行为,因而提供了模仿坏榜样的机会。基于上述两个条件,坏苹果效应在人际信任中可能同样存在。

信任是个体基于对被信任者的诚意、善心、能力等的积极预期而做出的可能使自身利益受损的行为(刘国芳, 林崇德, 2013; Mayer, Davis, & Schoorman, 1995)。在经典的信任博弈中(Berg, Dickhaut, & McCabe, 1995),信任者和被信任者都拥有S元的初始资金(如10元),信任者可以选择投资其中的X元给被信任者,被信任者获得3X元。然后,被信任者可以返还Y元(Y = 0, 1, 2, ……, 3X)给信任者。信任者的收益等于10-X+Y,被信任者的收益等于10+3X-Y。X反应了信任者的信任水平,Y反应了被信任者的可信性。在该博弈中,为了追求个人利益,被信任者有动机和机会利用信任者。因而,一个理性的信任者将会寻求并参考各种信息以辅助决策,社会的一般可信性水平就是一种重要的参考信息(Bicchieri, Xiao, & Muldoon, 2011; Cialdini et al., 1990)。如果社会的一般可信性水平较高,个体将更愿意信任他人,否则,个体将不会轻易信任他人。根据启发式原则(Tversky & Kahneman, 1974),某个他人的可信性可能成为社会的一般可信性水平的重要指示。例如,2006年发生的“彭宇案”就被认为是社会不可信的典型证据。因而,在人际信任中,人们有动机去参考第三者的可信性水平来做出信任决策。我们假设:第三者的不可信行为会降低直接观察者的信任水平(假设1)。所谓直接观察者指的是那些直接观察到第三者做出了不可信行为的人。

如果坏苹果效应在人际信任中存在,进一步的问题就是第三者的不可信行为是否会通过社会学习对更多的人产生间接影响,即坏苹果效应是否会进行社会传递。该问题有两种可能的答案。

第一,人际信任中的坏苹果效应会不断传递并扩大其影响范围。根据Cialdini等(1990)的观点,在不确定的环境中,人们会通过他人的行为来推断环境中的行为规范。如果第三者的不可信行为使得直接观察者表现出低信任水平,这种低信任水平可能被其他人(间接观察者)理解为一种社会规范或信号。本文将观察到直接观察者的低信任水平的人称之为间接观察者。也就是说,直接观察者的低信任水平或者指示了不要轻易信任他人的社会规范,或者暗示了其他人是不可信的信号。生活中的“不要和陌生人说话”、“小心扒手”等警示语实质上也传递了不要轻易信任他人和他人是不可信的信息。据此逻辑,第三者的不可信行为不仅会破坏直接观察者的信任,还会破坏间接观察者的信任。

假设2:第三者的不可信行为会破坏间接观察者的信任水平。

第二,人际信任中的坏苹果效应会逐渐减弱。在人际信任中,信任是个体信任倾向与环境影响共同作用的函数,坏苹果效应反映了环境的影响,但个体从来都不是一个纯粹被动的接受者。Gino,Ayal和Ariely(2009)的研究发现,如果让被试观察到内群体成员(来自同一所大学的学生)的不道德行为,他们会有罪恶感,进而做出补偿性行为,表现出更高的道德水准。而且,尽管个体会追求自身利益,但也并不会因此做出完全不道德的行为(Mazar, Amir, & Ariely, 2008; Shalvi et al., 2011)。例如,在独裁者博弈中,一个完全自私的个体不会与同伴分享任何钱,但大多数被试并不会真的这么做(如Dreber, Ellingsen, Johannesson, & Rand, 2013)。按此逻辑,对于间接观察者而言,坏苹果的影响可能逐渐减弱。

假设3:第三者的不可信行为对间接观察者信任的影响逐渐减弱。

综上,我们提出在人际信任中坏苹果效应会同样存在,即第三者的不可信行为会破坏直接观察者的信任。其对间接观察者的影响可能沿两个不同的方向发展,然而,目前并没有足够的证据推测具体的发展方向。为此,我们基于信任博弈对传递链方法(辛自强, 刘国芳, 2012)进行了改编,以分析人际信任中的坏苹果效应及其传递。

2 方法 2.1 被试144名大学生(92名女生)参加了实验,平均年龄23.06岁,SD = 3.34。被试被随机分配到实验组与控制组中,对于每组被试而言,36名被试担任信任者的角色,36名被试担任被信任者的角色。根据被试在信任博弈中的真实收益支付被试费,每人平均收益16.78元,SD = 6.45。

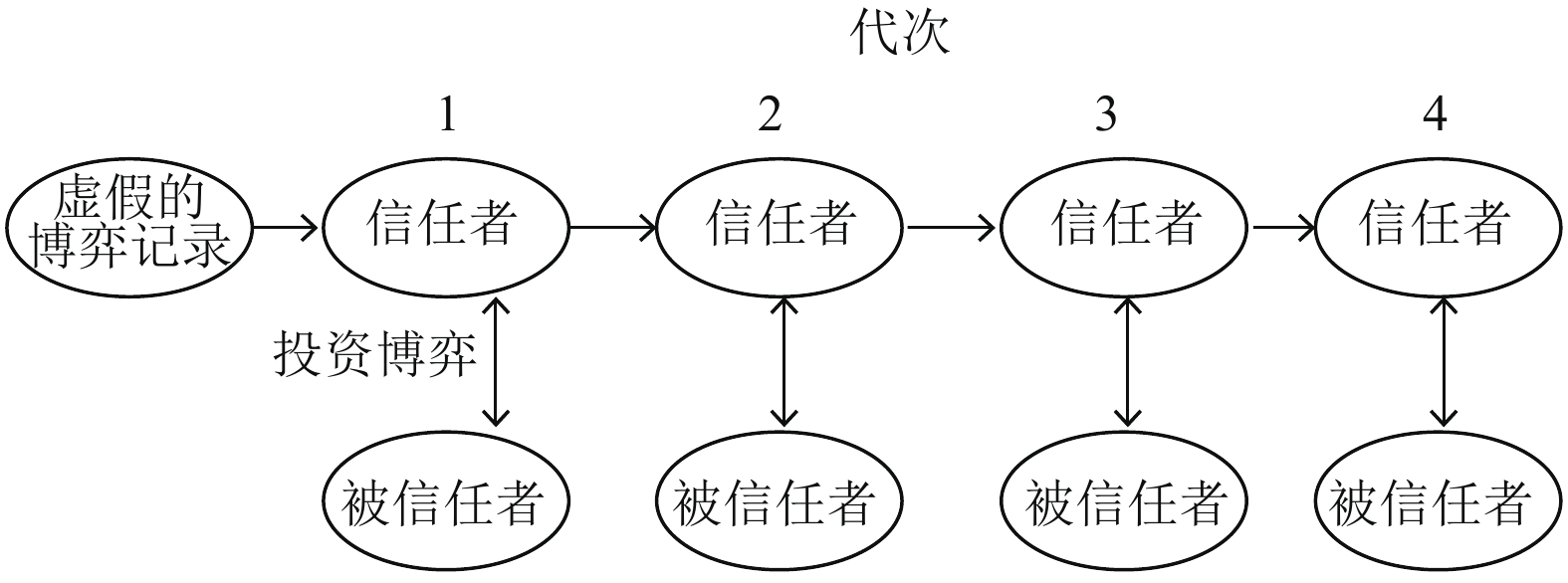

2.2 程序基于信任博弈对传递链方法进行了改编。在经典的传递链方法中(辛自强, 刘国芳, 2012; Mesoudi, 2007),每条传递链上的第一代(个)被试阅读或学习一份材料,经过一段时间的间隔或一个分心任务后,再试图回忆学习过的材料并将结果传递给第二代(个)被试,第二代(个)被试重复这样的程序,并传递给第三代(个)被试,不断进行下去直到传递链结束。在本研究中,传递链上的每一代被试均成对出现,分别担任信任者和被信任者的角色,完成信任博弈(见图1)。实验组和控制组各包含9条传递链,每条传递链进行4代。

|

| 图 1 基于信任博弈的传递链方法 |

被试在学习过信任博弈规则后,被随机分配为信任者和被信任者,他们均有10元钱的初始资金,并在不同的实验间完成各自的任务。为了考察第三者不可信行为的影响,信任者被告知可以查看前一对被试的博弈记录作为参考,第一代的信任者(即直接观察者)观看到一份虚假的上一代被试的信任博弈记录,实验组的信任者观看到的是第三者不可信的记录,控制组的信任者观看到的记录为大学生被试的平均可信性水平(见表1)。然后,第一代信任者决定送出10元中的X元给被信任者,并将决定装入信封中由实验助手送给被信任者。被信任者做好决定后再由实验助手将信封返还给信任者。对于每一种实验条件而言,每一代同时有3条传递链进行。也就是说,有3名信任者和3名被信任者同时参加实验。被试被告知需要和3个不同的同伴各进行一次信任博弈,共进行3次,每次信任博弈按同样的程序进行,被试在如表1一样的空白表格上记录每次博弈的结果。在第一代的3条传递链完成博弈后,第二代的6名被试按相同的程序继续进行实验。唯一不同的是,第二代至第四代的信任者(即作为第二代至第四代的间接观察者)所观看到的是真实的上一代信任者的博弈记录。例如,第二代的信任者(作为第二代的间接观察者)观看第一代的信任者(直接观察者)的信任博弈记录,并做出自己的决策。依次类推,直至传递链结束(见图1)。在实验过程中,被信任者不观看任何历史博弈记录。

| 表 1 被试观看的虚假博弈记录(元) |

3 结果 3.1 信任者的信任水平

担任信任者角色的被试的信任水平见表2。在下文的分析中,以每名被试在三次信任博弈中的平均信任水平作为因变量,信任者对被信任者可信性的预期、被信任者的实际可信性按同样方式处理。

| 表 2 信任者在博弈中的信任水平(M ± SD) |

为了检验假设1,我们首先对实验组和控制组第一代传递链上的被试(直接观察者)表现出的信任水平进行了独立样本t检验。结果显示,实验组被试的信任水平要显著低于控制组被试,t(16) = 2.55,p < 0.05,Cohen’s d = 0.38,假设1得到了支持。也就是说,第三者的不可信行为破坏了直接观察者的信任。

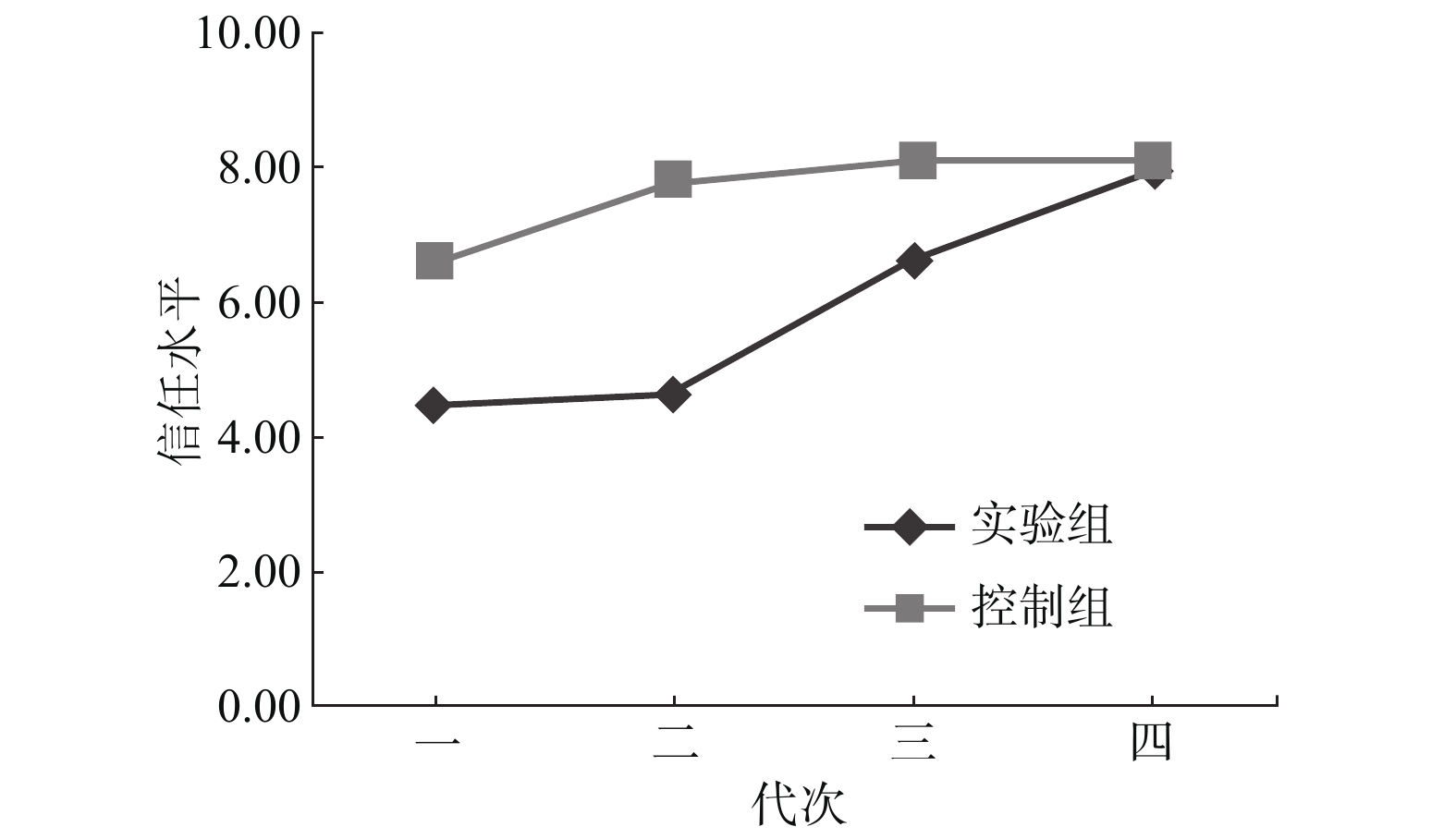

为了检验人际信任中的坏苹果效应是否会得到传递,我们以信任者的信任水平为因变量,以传递链代次、实验条件为自变量进行了重复测量的方差分析。结果显示,第一,实验条件主效应显著,F(1, 16) = 10.35,p < 0.01,η2 = 0.39,实验组被试的信任水平(M = 5.94, SD = 1.42)要显著低于控制组被试(M = 7.65, SD = 0.74),再次支持了人际信任中的坏苹果效应。第二,代次主效应显著,F(3, 14) = 5.51,p < 0.01,η2 = 0.54,随着传递链的进行,被试的信任水平有线性增长的趋势,F(1, 16) = 16.77,p < 0.01,η2 = 0.51。尽管代次与实验条件间并没有显著的交互作用,F(3, 14) = 2.06,p = 0.15,η2 = 0.31,但由图2可以看出,实验组被试的信任水平有更加明显的增高趋势。在第一代和第二代传递链上,实验组被试的信任水平要显著低于控制组被试(ps < 0.05),第三代和第四代传递链上的信任水平则无显著差异( ps > 0.10),支持了假设3所预测的发展趋势。

|

| 图 2 四代传递链上信任者的信任水平 |

3.2 信任者对被信任者可信性的预期

信任者对被信任者可信性的预期由预期返还比例衡量,等于信任者的预期返还额/(3×投资额),预期返还比例越高,代表信任者预期被信任者越可信(见表3)。

| 表 3 信任者的预期返还比例(M ± SD) |

为了检验第三者的可信性是否会影响到被试(信任者)对自身交往对象的可信性的预期,以信任者的预期返还比例为因变量,以代次和实验条件为自变量进行了重复测量的方差分析。结果显示,第一,实验条件主效应边缘显著,F(1, 16) = 3.60,p < 0.07,η2 = 0.18,实验组被试对交往对象可信性的预期(M = 0.46, SD = 0.08)要显著低于控制组(M = 0.53, SD = 0.08)。也就是说,第三者的不可信行为降低了被试对自己的交往对象可信性的预期。代次主效应和代次、实验条件的交互作用均不显著(ps > 0.10)。信任者对被信任者可信性的预期与自身的信任水平显著正相关( r = 0.42, p < 0.01),说明第三者的可信性水平影响到了被试对自身交往对象可信性的预期,进而影响其信任水平。

3.3 被信任者的实际可信性被信任者的实际可信性由其在投资博弈中的返还比例来衡量,等于被信任者的实际返还额/(3×投资额),实际返还比例越高,代表被信任者越可信(见表4)。

| 表 4 被信任者的实际返还比例(M ± SD) |

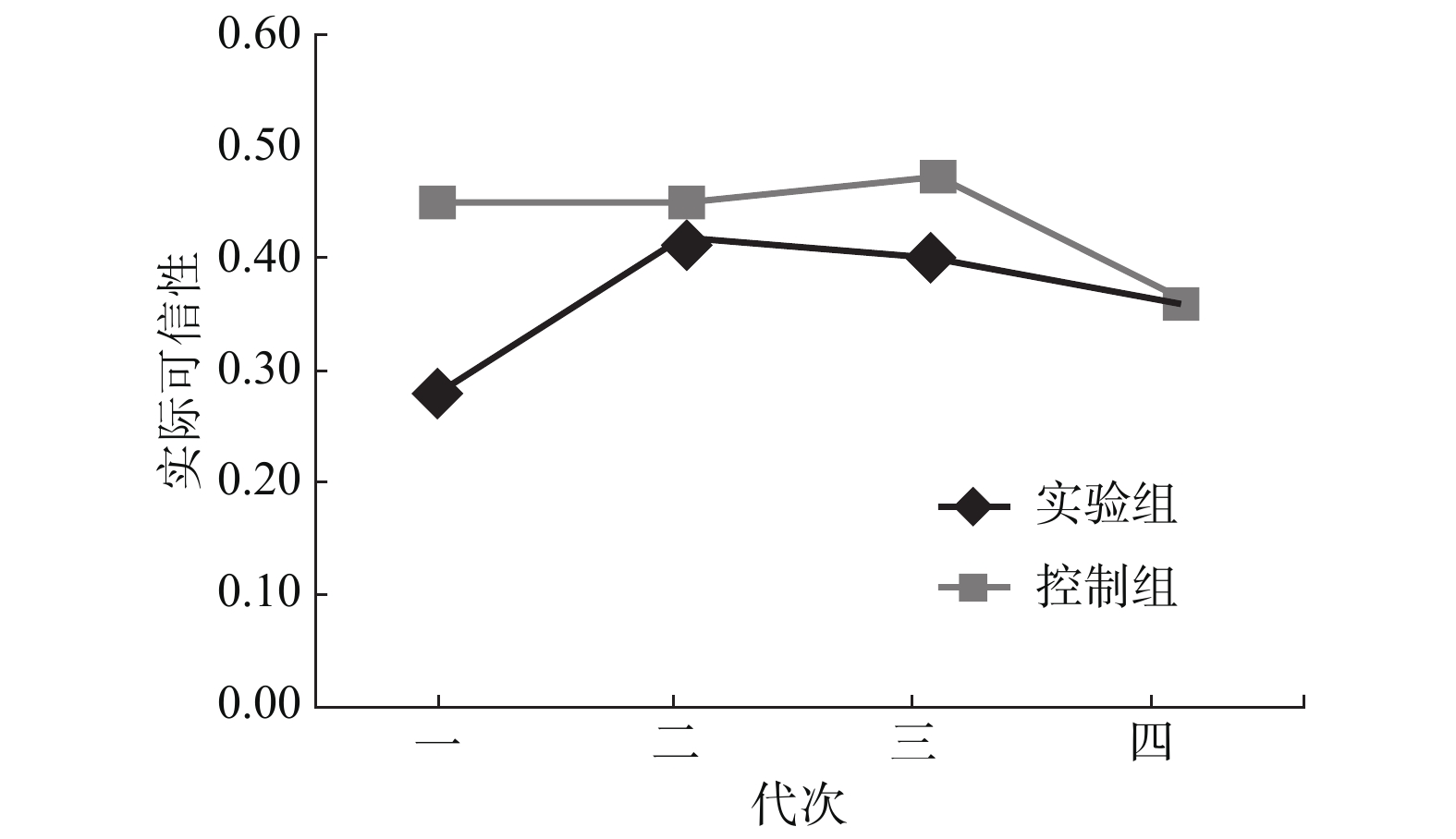

以被信任者的实际返还比例为因变量,以代次、实验条件为自变量的重复测量方差分析显示,第一,实验条件主效应边缘显著,F(1, 16) = 3.05,p < 0.10,η2 = 0.16,实验组的被信任者的返还比例(M = 0.36, SD = 0.07)要低于控制组被信任者(M = 0.43, SD = 0.09)。这与信任者对其交往对象可信性的预期具有一致性,二者间存在显著正相关(r = 0.31, p < 0.01)。该结果显示了一种自我实现预期:如果信任者观看到第三者不可信的信息,会倾向于认为自己的交往对象也不可信,而他们的交往对象实际上也的确表现出了较低水平的可信性。第二,代次与实验条件的交互作用显著(见 图3),F(1, 16) = 15.99,p < 0.01,η2 = 0.50,对第一代的被信任者而言,实验组被试的可信性水平要显著低于控制组被试(p < 0.01),在其他三代的被信任者间则无显著差异( ps > 0.10)。此外,被信任者的可信性水平与信任者的信任水平显著正相关( r = 0.37, p < 0.01),即信任者表现出的高信任伴随着被信任者表现出的高可信性。

|

| 图 3 四代传递链上被信任者的实际可信性 |

4 讨论

基于信任博弈的传递链研究发现,人际信任中存在坏苹果效应,即第三者的不可信行为会破坏观察者的信任。随着传递链的展开,被破坏的信任有逐渐恢复的趋势。而且,第三者的不可信行为会降低被试对自身交往对象可信性的预期和对方的实际可信性,存在着自我实现预期。

信任他人意味着暴露自己的弱点,交往对象的可信性是个体是否信任对方以及信任是否能够得到保护的重要因素(刘国芳, 林崇德, 2013)。然而,在与陌生人进行单次交往的社会情境中,对方的可信性并不容易获得,尤其是交往对象可能通过各种策略使自己看起来可信。在该情境中,第三者的行为就提供了重要的参考。根据Cialdini等(1990)的观点,在不确定性情境中,人们会根据描述性规则来行事,使自己的行为与多数他人的行为保持一致。这是人际信任中坏苹果效应之所以存在的动机因素。值得指出的是,虽然Cialdini等将描述性规则定义为群体中多数人的行为,但实际上,根据启发式原则(Tversky & Kahneman, 1974),只要群体中某个人的行为是易得的,就足以被旁观者理解为描述性规则。更进一步,人们在思维中表现出负性偏差(Liu, Xin, & Lin, 2014),会对可能带来或意味着负性结果的刺激表现出加工优势。第三者的不可信行为正是这样的一种刺激,传递了群体可信性较低的信号,负性偏差使人们“宁可信其有,不可信其无”,进而表现出较低的信任水平,即人际信任中的坏苹果效应。

本研究在坏苹果效应的基础上,进一步考察了坏苹果效应是否会通过社会学习产生更大范围的间接影响。值得庆幸的是,结果显示人际信任中坏苹果的影响会逐渐消失。实际上,尽管人们有自利的动机,却并不会因此做出完全自私的行为,往往力图在追求自我利益和维持道德自我间维持一个平衡(Shalvi et al., 2011)。这成为应对“坏苹果效应”重要的人性基础。为了维持道德自我与未来收益,人们需要一个良好的声誉。在重复交往中,将进化出声誉机制(Charness, Du, & Yang, 2011; King-Casas et al., 2005);在与陌生人进行的单次交往中,将进化出声誉传递机制(刘国芳, 辛自强, 2011)。在本研究中,声誉传递机制可能扮演了关键成分。实际上,声誉传递对社会信任的促进作用在实践中的应用要早于、强于研究中的发现。例如,各种购物网络上的“评价”就是一种声誉传递机制。声誉传递可能是坏苹果效应逐渐消失的原因,但还仅停留在理论分析上,尚需更多的研究支持。虽然在本研究中,第三者的不可信行为对间接观察者的影响会逐渐减弱甚至消失,但在现实生活中,发达的媒体会迅速将单个事件传播开来,使得所有人都变为直接观察者。正如“彭宇案”那样,尽管我们没有亲眼所见,但还是通过各种媒体“看见”了。在这个意义上来讲,第三者的不可信行为对直接观察者的不利影响会放大。

我们还发现了信任者的信任水平、信任者对交往对象可信性的预期、被信任者的实际可信性之间均存在显著正相关,这说明在人际信任中存在一种自我实现预期,即如果你认为对方是不可信的,对方将真的表现出较低的可信性水平。对此有两种可能的解释。第一,如果信任者表现出较低的信任水平,被信任者可能以不可信行为来惩罚信任者。研究者发现,人们会惩罚不道德的个体,哪怕惩罚是只有代价而无收益的(如Boyd, Gintis, & Bowles, 2010)。在信任博弈中,被信任者的低可信性会降低信任者的收益,因而能够被作为一种惩罚手段。第二,信任者的低信任水平提供了被信任者正当化自身的不可信行为的机会。研究者发现,如果人们有机会正当化自身的不道德行为,就能够在实现自我利益的同时维持道德自我(Shalvi et al., 2011)。信任者的低信任水平能够提供这样的正当化机会。由于信任与可信性是一对概念,相伴而生,自我实现预期就反映了人际交往中的一个悖论:如果没有足够的理由,人们不会轻易信任他人,但这种不信任又会使得对方表现的不可信,并不断恶性循环。在理论上,人际交往无法靠自身的力量克服这一悖论并将导致系统崩溃。在真实社会中,外部力量是克服该悖论的核心,最重要的是政府要建立可靠的信任保障机制(刘国芳, 林崇德, 2013),尤其是制度信任,制度信任与人际信任能够相互促进。

综上,本研究的发现喜忧参半。喜的是第三者的不可信行为对间接观察者的影响会逐渐减弱,忧的是其会破坏直接观察者的信任,而由于媒体的发达,人们可能成为所有事件的“直接观察者”。我们认为,第一,国家应加强信任保障机制建设,完善社会征信系统,增强制度信任;第二,合理引导媒体宣传,不过分渲染、宣扬负性事件,营造良好的社会氛围;第三,加强科学研究,揭示社会信任重建与修复的关键机制。

5 结论本研究结果表明:(1)第三者的不可信行为会破坏直接观察者的信任水平;(2)第三者的不可信行为对间接观察者的信任的影响会逐渐消退;(3)第三者的不可信行为降低了观察者对自身交往对象可信性的预期和对方的实际可信性。

刘国芳, 林崇德. (2013). 构建信任指数 建设和谐社会. 北京师范大学学报(社会科学版), (1), 25-32. |

刘国芳, 辛自强. (2011). 间接互惠中的声誉机制: 印象、名声、标签及其传递. 心理科学进展, 19(2), 233-242. |

辛自强, 刘国芳. (2012). 文化进化的实验与非实验研究方法. 北京师范大学学报(社会科学版), (3), 5-13. |

Berg, J., Dickhaut, J., & McCabe, K. (1995). Trust, reciprocity, and social history. Games and Economic Behavior, 10(1), 122-142. |

Bicchieri, C., Xiao, E., & Muldoon, R. (2011). Trustworthiness is a social norm, but trusting is not. Politics, Philosophy & Economics, 10(2), 170-187. |

Boyd, R., Gintis, H., & Bowles, S. (2010). Coordinated punishment of defectors sustains cooperation and can proliferate when rare. Science, 328(5978), 617-620. |

Charness, G., Du, N. H., & Yang, C. L. (2011). Trust and trustworthiness reputations in an investment game. Games and Economic Behavior, 72(2), 361-375. |

Cialdini, R. B., Reno, R. R., & Kallgren, C. A. (1990). A focus theory of normative conduct: Recycling the concept of norms to reduce littering in public places. Journal of Personality and Social Psychology, 58(6), 1015-1026. |

Dreber, A., Ellingsen, T., Johannesson, M., & Rand, D. G. (2013). Do people care about social context? Framing effects in dictator games. Experimental Economics, 16(3), 349-371. |

Gino, F., Ayal, S., & Ariely, D. (2009). Contagion and differentiation in unethical behavior. Psychological Science, 20(3), 393-398. |

Gino, F., Gu, J., & Zhong, C. B. (2009). Contagion or restitution? When bad apples can motivate ethical behavior. Journal of Experimental Social Psychology, 45(6), 1299-1302. |

King-Casas, B., Tomlin, D., Anen, C., Camerer, C. F., Quartz, S. R., & Montague, P. R. (2005). Getting to know you: Reputation and trust in a two-person economic exchange. Science, 308(5718), 78-83. |

Liu, G. F., Xin, Z. Q., & Lin, C. D. (2014). Lax decision criteria lead to negativity bias: Evidence from the emotional stroop task. Psychological Reports, 114(3), 896-912. |

Mann, H., Garcia-Rada, X., Houser, D., & Ariely, D. (2014). Everybody else is doing it: Exploring social transmission of lying behavior. PLoS ONE, 9(10), e109591. |

Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of Management Review, 20(3), 709-734. |

Mazar, N., Amir, O., & Ariely, D. (2008). The dishonesty of honest people: A theory of self-concept maintenance. Journal of Marketing Research, 45(6), 633-644. |

Mesoudi, A. (2007). Using the methods of experimental social psychology to study cultural evolution. Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology, 1(2), 35-58. |

Shalvi, S., Dana, J., Handgraaf, M. J. J., & De Dreu, C. K. W. (2011). Justified ethicality: Observing desired counterfactuals modifies ethical perceptions and behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 115(2), 181-190. |

Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 185(4157), 1124-1131. |

Whitehead, L. A. (1983). Domino " chain reaction”. American Journal of Physics, 51(2), 182. |

Wu, S., Sun, J. Q., Cai, W., & Jin, S. H. (2014). The bad apple effect and social value orientation in public-goods dilemmas: Replication and extension of research findings. Psychological Reports, 114(3), 866-879. |

2. School of Sociology and Psychology, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081;

3. Institute of Developmental Psychology, Beijing Normal University, Beijing 100875

2017, Vol. 15

2017, Vol. 15