| 问题意识对学业成绩的影响:笔记策略的中介作用 *——基于大学生笔记文本的内容分析 |

2. 苏州大学教育学院,苏州 215123

记笔记和笔记策略的相关研究,一直是学习心理学和教育心理学的重要课题。笔记策略是学习策略的一种具体操作形式,又称记笔记(note-taking),就是将所学知识进行个性化记录以促进记忆和理解的方法。国外学者如Devine(1987)和Kiewra, DuBois, Christian, McShane(1991)分别提出系统的笔记方法和技术。一般说来,课堂笔记策略体现在学生记录提纲、补充、新观点、记疑惑,并建立一套个人化的符号系统,如省略符、画着重号等。笔记策略是在意义理解基础上的信息加工策略,做笔记的过程是一个由感知转化为联想、分析、综合,再转化为文字表达的比较复杂的思维过程。记笔记不仅有助于学习者发现新旧知识之间的关联,而且促进学习者主动建构对知识的理解,从而生成新的信息内容。国内学者如杨昭宁(1993)和胡进(1999)等人用实验证明了大学生笔记策略的迁移功能和生成效应。当前对笔记策略的研究已经扩展到网络笔记领域,如使用微博笔记和电脑笔记(Pardini, Domizi, Forbes, & Pettis, 2005; Bui, Myerson, & Hale, 2013)。对笔记策略的研究方法除了调查和实验,还有文献分析(Kobayashi, 2006)和作品分析(Bonner & Holliday, 2006; 马学果, 2009)。其中作品分析法通常使用预设评价标准对作品的整体水平(印象)打分,这种作品评价技术难以有效地分析学生笔记中使用的策略种类、频次和实际水平。

问题意识,通常是指学生在认识活动中遇到一些难以解决的、疑惑的实际问题或理论问题时所产生的一种怀疑、困惑、焦虑、探究的心理状态,这种心理状态使学生积极思维,不断提出问题并解决问题(姚本先, 1995)。俞国良和侯瑞鹤(2003)认为问题意识包括三层涵义:一是问题性的思维品质,体现了思维的批判性、深刻性等;二是由个体的认知不平衡产生的困惑、探索状态;三是元认知的监控、调整、评估能力,表现出个体的反思和提出问题的能力。目前关于学生“问题意识”的研究集中在国内(姚本先, 1995; 俞国良, 侯瑞鹤, 2003; 杜永明, 2003; 王爱勤, 冯振宇, 樊丽俭, 2007; 宫宝芝, 2008; 古征峰, 方均斌, 2013; 何红娟, 2014),且研究多以大学生为对象,方法以问卷调查为主。基于上述文献,本研究将问疑状态(问句和问号)、反思过程(思考和心得)和探讨活动(讨论和小结)等作为问题意识的行为观察指标。事实上,问卷调查法虽能有效地描述问题意识中自我意识层面的成分,但对于探究学生自动化使用的或潜意识层面的成分却显得效力不足。

学业成绩是评价学生学习能力的有效指标,一般使用某学期的学科考试成绩,也使用组内原始分数转化后的标准分(如辛涛, 李茵, 王雨晴, 1998)。国外研究(Garavalia & Gredler, 2002; Lynch, 2006; Furnham, Monsen, & Ahmetoglu, 2009)表明,大学生学习策略对其学业成绩有显著影响或者有显著的预测效应。这些结论在国内也得到了验证,如蒋京川和刘华山(2004)和张阔、付立菲和王敬欣(2011)等人的研究;之前,杨昭宁(1993)和胡进(1999)等人用实验法证实了大学生笔记策略能提升其学业成绩。近来,古征峰和方均斌(2013)通过实验证实了学生的提问意识能提高其学业成绩。可见,现有文献表明:笔记策略和问题意识两因素各自对学业成绩的影响存在明显的回归模型或因果关系。但目前鲜有探讨问题意识、笔记策略与学业成绩三者关系的研究。那么,问题意识与笔记策略在影响学业成绩时,三者关系的路径如何?在现代学习理论中,美国著名教育与心理学家杜威提出“思维五步法则”,其中“感受到问题的存在”即问题意识是解决问题的首要步骤,只有意识到、界定好问题,才能采用各种方法、选择最佳方案进而解决问题(刘电芝, 田良臣, 2011)。显然,问题意识是解决问题的发端。鉴于此,本研究提出三者关系的假设模型:在问题意识影响学业成绩的过程中,笔记策略存在明显的中介效应。

早在1995年Lemair和Sigler就提出代表策略发展水平的四个维度:策略种类即数量、策略频率、策略效能和策略选择。本研究选择其中易于观测、较为客观的“策略数量”与“策略频次”作为观测和分析的指标。如前所述,问卷法和实验法难以考察学生自动化的或潜意识层面的问题意识行为;同样问卷法、实验法、文献和作品分析在分析学生笔记中使用的策略种类、频次和实际水平时也难以胜任。因此,本研究在方法上借鉴Bonner和Holliday(2006)分析“学科笔记文本”和使用“专家建构标准”等关键技术,选取某学科代表性章节的笔记文本,让专家建构分析维度并进行笔记文本的内容分析,详见研究设计。基于笔记文本的内容分析法,旨在从行为观测指标上考察问题意识,把笔记策略细化为策略数量和策略频次,以考察它们的实际使用水平和状况,并检验本研究提出的三因素中介模型。

2 研究设计 2.1 研究方法选用内容分析法为主要研究方法。内容分析法是一种对研究内容进行客观、系统、定量描述的研究方法(风笑天, 2009)。该方法将非定量的文献材料转化为定量的数据,并依据这些数据对文献内容做出定量分析和做出关于事实的判断和推论。内容分析的基本步骤为:提出研究问题→抽取文献样本→确定分析单元→制定类目系统→内容编码与统计→解释与检验(邱均平, 邹菲, 2004)。

2.2 研究对象采用方便取样与目的取样相结合的方法选取某大学的大三学生2个自然班(公共教育学课程,同一位教师),收集学科课堂笔记共56份,随机抽取44份用于笔记文本分析,有3份判为极端样本被剔除,得到有效笔记文本41份,其中男性13人、女性28人;剩余12份用于笔记文本分析的信、效度检验,剔除1份极端样本后得到有效文本11份,其中男性4人、女性7人。检验文本与分析文本的比数是25%,符合内容分析法信、效度检验对文本数量大小的要求。

2.3 研究程序 2.3.1 提出研究问题本研究旨在探讨大学生的问题意识、笔记策略与学业成绩之间的关系,其中问题意识和笔记策略皆取于笔记文本的分析。因此,内容分析的目的是获取大学生问题意识和笔记策略的实际水平。

2.3.2 抽取样本与确定分析单元样本见研究对象。选取并收集某课程学生自主状态下(无干预)的课堂笔记,就其中连续3章代表性的笔记内容进行分析。因此分析单元是每章的笔记文本。

2.3.3 制定类目系统即确定笔记文本的编码体系。首先,由两名评价者(心理学博士,副教授)从41份课堂笔记中选取公认为笔记质量最好的5份,复本后分别进行文本分析,不受任何限制,只依据文本列出学生使用的全部策略种类。第二,汇集具体策略后,由他们对这些策略进行聚类并提取公认的9种二级策略(见表2)作为分析维度,并对每个维度下操作定义和编码。第三,为了验证内容分析的信、效度,对随机抽取的11份笔记文本做内容分析信度即评分者信度。两名评价者训练后在11份文本上的评分者信度均达到0.94以上,随机小样本内容分析的平均信度为0.97。另外,用本课程期末考试成绩作为效标分数,求其与策略种类分数的相关,效标关联效度达0.79(p<0.01)。这表明基于笔记文本的内容分析具有良好的信、效度指标。

2.3.4 编码分析、解释与检验依据编码系统对41份课堂笔记本文分析进行编码,方法是对选定的大学生章节笔记中使用的具体策略计数:如笔记中有“列提纲的层级≥3”的完整一处记“结构式提纲”1次,而“<3层级且提纲条目≥3”的则记1次“枚举式提纲”,二者之间不重复编码计数。如遇新策略及时对上述维度添补,结果记策略的种类和每种策略的使用频次。编码后的数据,使用SPSS16.0分析软件和Mplus2.0建模软件对数据进行统计分析和处理。

3 研究结果 3.1 大学生笔记策略与问题意识的使用状况描述笔记文本分析中,本研究把问疑(问句和问号)、反思(思考和心得)和探讨(讨论和小结)等三类从学习策略中分离出来,作为问题意识,余下列提纲、做标识、绘图表和做补查等四类共细化为9项二级策略归为笔记策略。大学生使用笔记策略的频次从高到低依次为做标识、绘图表、做补查和列提纲,见表1。

| 表 1 大学生笔记策略与问题意识使用状况的描述统计 |

显然,与大学生的笔记策略相比,其问题意识表现较少而弱势明显。在大学生笔记策略的具体使用中(表2),简单的枚举式提纲比复杂的结构式提纲使用的更多,颜色标识相对于图形标识和划线成为优势标识策略,绘图表策略几乎都是浅加工的再现图表,补查策略几乎是教材知识的补充。可见,简单、浅显和方便已经成为大学生课堂笔记策略的明显特征。

| 表 2 列提纲、做标识、绘图式与做补查的具体使用情况 |

3.2 大学生问题意识、笔记策略与学业成绩的水平差异分析

心理测量学上,常用“项目分析”分组的标准考察连续数据的组间水平差异。据此把学业成绩由高到低排列,高、低组分别取前、后各27%;分为高、中、低三组且组间差异极其显著,F(2, 38)=89.91,p<0.001,η2=0.83。卡方检验(见表3左)发现,三种学业水平的大学生在问题意识、策略数量和频次上差异极其显著(p<0.001,df=2; p<0.001,df=2; p<0.001,df=2)。从表3(左)中可以看出:在问题意识、策略数量和策略频次三维度上,高分组和中等组高于策略频数平均值的人数远多于低分组;在问题意识和策略频次上,中等组高于平均数与低于平均数的人数相当。

| 表 3 三种水平组在不同维度上人数分布的差异性(n) |

策略数量是策略水平的首要指标(Lemair & Siegler,1995),故选用策略数量为策略水平分类依据,参照学业水平分组,按笔记策略数量多少分为高、中、低三组(遇有相同种类数,同组顺延),具体标准为高水平≥7种,低水平≤4种;三种水平之间差异极其显著,χ2=41.00,df=2,P<0.001。三种水平在学业成绩上差异极其显著,F(2, 38)=32.85,p<0.001,η2=0.63,从均值上看,学业成绩上,高、中、低水平组每两组之间均有明显的差距,p<0.05,这为策略水平的分组提供了有力的实证效度。卡方检验(见表3右)发现,三组大学生的问题意识、策略频次的差异显著(p<0.001,df=2;p<0.001,df=2),从表3(右)中人数分布状态可以看出:问题意识和策略频次两维度上,高水平和中水平组中高于策略频数平均值M的人数远多于低水平组的;在策略数量维度上,高水平组全部高于M,而中、低水平组则全部低于M。

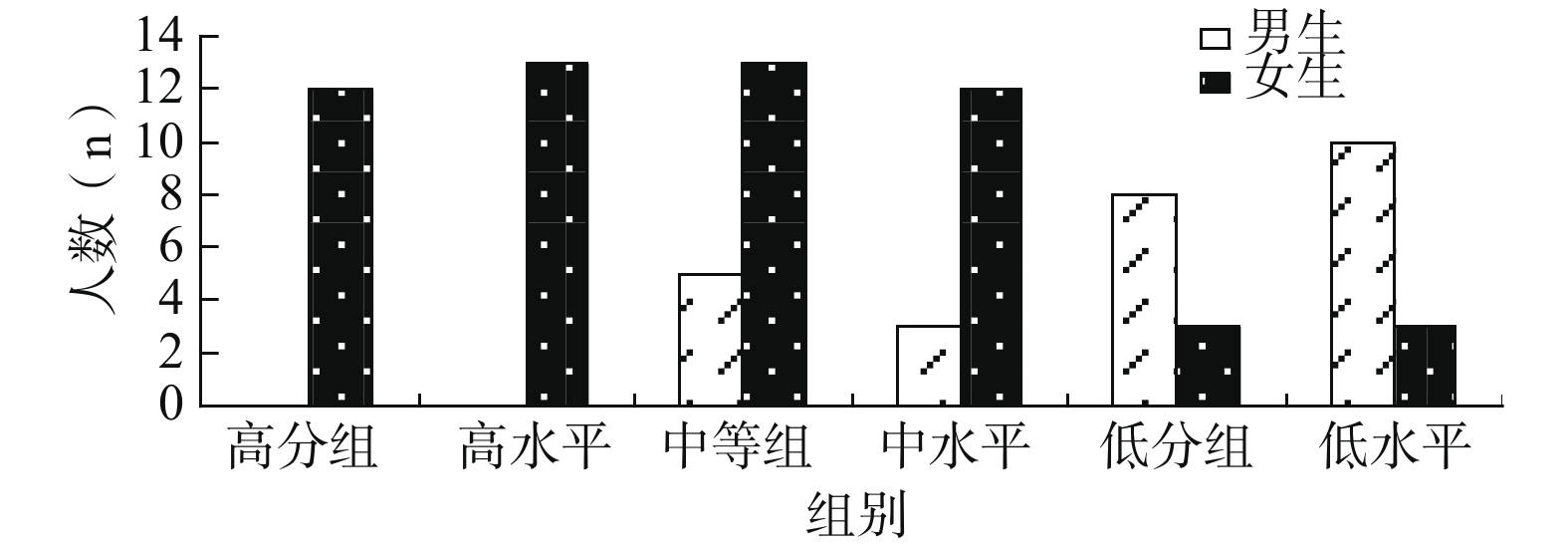

3.3 大学生问题意识、笔记策略与学业成绩的性别差异分析非参数卡方检验发现,男、女大学生在问题意识、策略数量、策略频次三个维度上性别差异均达显著水平以上,χ2=10.19,df=1,p=0.001;χ2=17.00,df=1,p<0.001;χ2=15.63,df=1,p<0.001。同时,方差分析发现,男生在学业成绩上的组别差异极其显著,F(1, 39)=35.95,p<0.001,η2=0.48。相比男生,女性在以上四个维度上均有明显的优势。进一步分析发现,在学业水平和笔记策略水平上,大学生在不同水平组中的性别分布差异极其明显,χ2=14.25,df=2,p<0.001;χ2=19.26,df=2,p<0.001。如图1所示,男生人数全部集中在低、中水平端,而女生则绝大多数集中在中、高水平端。

|

| 图 1 不同水平上的性别分布差异图 |

3.4 笔记策略的中介效应与性别的调节效应检验

由于问题意识、策略数量与策略频次是非连续数据,学业成绩又是连续数据,故使用可以调用非参数的Spearman’s rho(李文玲, 张厚粲, 舒华, 2008),表4中的相关系数在0.59-0.77之间,且均达到了极显著性水平。其中,学业成绩与策略数量的相关最高,与问题意识、策略频次的相关为其次。这说明,大学生的策略数量与其学业成绩关系最密切、最直接。据此推测:大学生的问题意识和策略数量及其频次会影响其学业成绩,同时问题意识也会影响策略数量及其频次;或者说,策略数量及其频次在问题意识与学业成绩之间起中介作用。

| 表 4 问题意识、策略数量、策略频次与学业成绩的相关矩阵 |

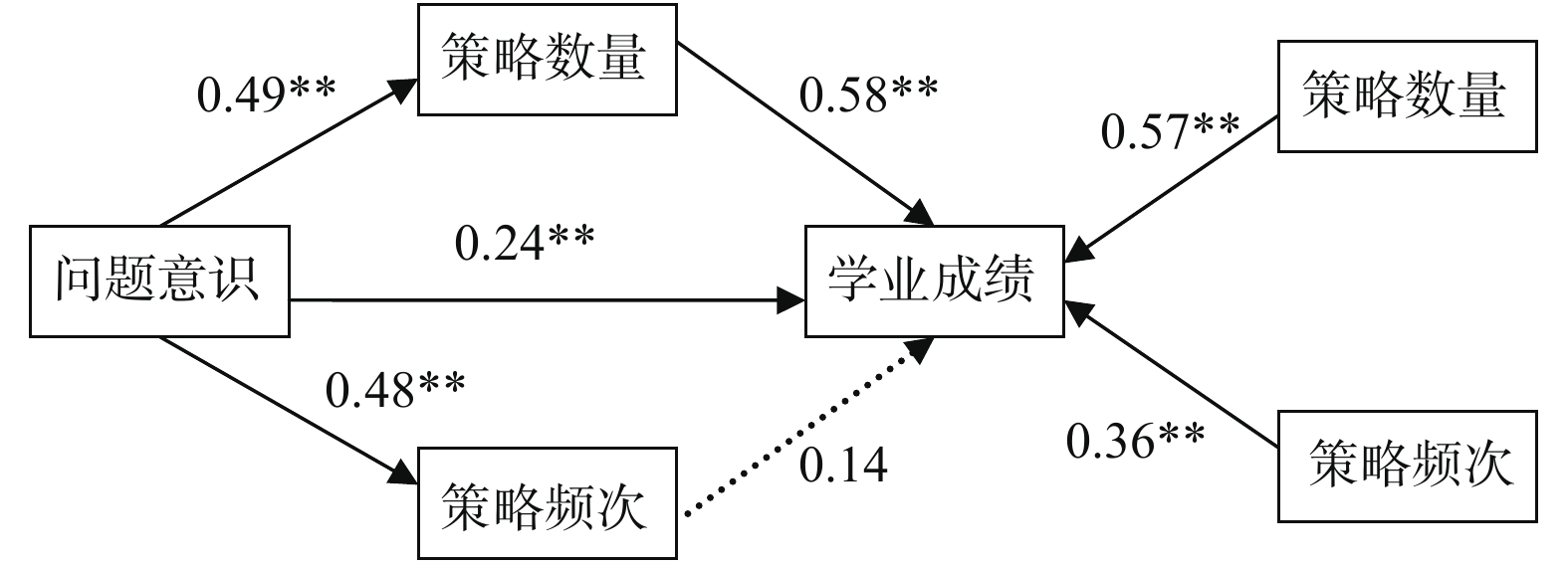

本研究尝试使用Mplus2.0建模软件做结构方程模型。Mplus建模软件允许一起分析横断面和纵向数据,单层和多层数据,来自不同的母体的数据,无论可见或不可见的异质,如连续数据、删失数据、二分类数据、顺序变量、称名变量、计数变量或这些变量类型的组合(王济川, 王小倩, 姜宝法,2011)。以问题意识为自变量,学业成绩为因变量,策略数量与策略频次为潜变量建立的结构方程模型如图2(左):策略数量而非策略频次在上述路径中的中介效应显著,部分验证了本研究提出的“三因素中介模型”假设。模型的拟合指数为χ2/df=15.008,RMSEA=0.710,TLI=0.476,GFI=0.754,SRMR=0.151。建立的模型显著(p<0.001),部分拟合指数不理想(原因是样本量太小)。图2(左)中不同变量的路径及其系数直接表明,策略数量在问题意识影响作业成绩的路径中产生了不完全的中介效应。为了比较策略数量和策略频次两变量对作业成绩的影响,进一步“以二者分别为自变量,作业成绩为因变量”做路径分析模型,结果(图2右),二者对作业成绩的路径系数都非常显著,但策略数量的作用明显更大。

|

| 图 2 策略数量与策略频次的中介效应路径图 |

此外,本研究使用Mplus2.0建模软件尝试性地分别做了问题意识、策略数量和策略频次在影响学业成绩的路径中的性别调节作用,结果发现,在以上路径发生过程中均未出现三个变量与性别的交互作用,这表明大学生性别在问题意识、笔记策略影响学业成绩的过程中未发生明显的调节效应。

4 讨论 4.1 基于笔记文本的内容分析法是分析笔记的有效方法对于笔记文本的分析目前至少包含两种研究层次和技术,一是作为一种质性研究的作品分析法,即使用预设评价标准对作为整体层面的作品评价打分(如马学果, 2009);二是一种定量分析的实验式内容分析法(邱均平, 邹菲, 2004),选用学科笔记文本让专家建构笔记文本的编码体系,来分析研究问题维度的数量和质量。本研究采用基于笔记文本的内容分析法,有效地考察了学生笔记运用过程中的策略数量、频次,研究的信、效度指标均达到理想水平。基于笔记文本的内容分析明显体现出生态化的研究取向:(1)内容选取学生日常无干预的上课笔记,具有生活化特点;(2)情境围绕学生的学科专业,具有学科情境性;(3)分析尊重个体风格,具有个性化特征。这种分析技术细可分析策略的数量和使用频次、粗可以整体上评价策略水平,且分析维度可以及时添补即具有开放性,在一定程度上有效地弥补了学习策略研究方法的不足(谭顶良, 2006)。但基于笔记文本的内容分析法最大的缺点是费时费力,且研究者需要专业的培训,这在一定程度上限制了分析样本的数量(如Bonner等人2006年研究样本仅23份);同时样本量较小,也会影响统计学方法和技术的使用。

4.2 大学生问题意识与笔记策略的状况及其水平差异问疑(含问句和问号)、反思(含思考和心得)和探讨(含讨论和小结)三个维度,准确体现出本研究提出的“问题意识”的内涵,鉴于他们对学习策略的重要性,在笔记文本分析中将它们从笔记策略中分离出来。策略意识可以是内隐的、也可以是外显的(刘电芝, 黄希庭, 2002),问题意识同样存在这些特征。这些分离出来的是大学生实际使用的问题意识,既有意识层面的也有自动化或潜意识层面的,不仅弥补了现有研究方法的不足,而且在一定程度上避免了意识的内隐与外显之争。结果显示,大学生的问题意识非常薄弱,与现有研究(何红娟, 2014; 王爱勤等, 2007; 杜永明, 2003)结论一致。这种问题意识薄弱或缺乏的原因,既有教师与教学方面的因素,也有学生与学习方面的因素。就学生而言,有三个方面:(1)缺乏产生问题的基础,即学科基础知识和基本技能掌握不扎实,出现“无问题可问”;(2)没有掌握“质疑”的学习方法,致使“问题意识淡薄”;(3)可能存在认知偏差,把提问题看成一种“无知”。

笔记文本分析发现,颜色标识、再现图表、枚举式提纲和补充教材知识,是大学生使用频次较高的笔记策略(表2),这与国内外学者(Devine, 1981; Kiewra et al., 1991; 杨昭宁, 1993; 樊素芳, 樊琪, 陈洁, 2007)主张的常用笔记策略一致。这些大学生常用的笔记策略的明显特征是简单、浅显和操作方便。可以想见,对于大学生而言时间紧张的课堂情境下做笔记,需要考虑笔记内容的转录和工作记忆等认知因素(Peverly et al., 2007);因而简单快捷、方便实用便成为他们笔记的首要原则。所以,越是简单的、不需要深度加工的笔记策略,越能成为学生第一时间采用的优势策略;同时笔记策略因人而异体现出个性化风格,即适合自己的笔记即为必要和方便。

在能力差异方面,本研究发现无论是学业水平还是笔记策略水平,在不同观察维度上均存在组别的显著差异(表3)。这种组别或水平的显著性差异,一方面增加了学业成绩分组和策略水平分类的有效性证据;另一方面扩展了学生学习能力预测和评价的指标,即不仅仅是学业成绩,还包括问题意识和学习策略等。在性别差异方面,研究结果显示,无论是问题意识还是策略水平,女生都比男生体现出明显的优势,具体而言,男生人数全部集中在低、中水平端,而女生则绝大多数集中在中、高水平端(图1)。这与樊素芳等人(2007)的研究结果一致。当代大学女生的学习状况与质量普遍好于男生,这已成为高等教育不争的现实。究其原因,是否因为女大学生比男大学生在个性上更谨慎细致、态度更认真,比男生掌握了更多的笔记的方法和技巧,当值得进一步探讨。

4.3 大学生的优势笔记策略及其特征分析如前所述,标识策略、图表策略、提纲策略和补查策略,是许多研究中提及的常用笔记策略,也是本研究的优势笔记策略群。那么,这些常用策略何以成为优势策略呢?本研究认为,优势策略有三个基本特征:(1)就笔记策略发生频次而言,使用频率高,这可体现在策略的大类中,也可发生在每类中的具体策略上。如本研究四大类笔记策略有明显的使用频高低(见表1),每类笔记策略中又存在具体的的高频率策略(见表2)。因此,高频率是优势策略的基本特征。(2)从笔记策略本身来看,操作简单、方便。只有那些简单快捷、方便实用的策略如颜色标识,才可能成为笔记者易于掌握和使用的优势策略;(3)对策略主体而言,优先使用。对每个笔记者来说,其优势策略是在“反复使用、不断体验”中生成的;只有感受到能“助益自己笔记效率”的策略,才最可能成为优先使用的优势策略。

鉴于上述分析,本研究界定:优势学习策略是指学习者在问题解决中优先使用、经常使用的和方便使用的学习策略,有频次高、操作简单、方便的特点。就其本质特征来看,优势策略属于高频策略,其特点直接体现在高频率上。使用频次高,有效解决问题的策略,又使用简单、方便操作,学习者尝试后便可经常使用和优先使用,成为高频又高效的优势策略,这些策略越多就越能解决问题;另一些高频策略只是使用简单、操作方便,这些策略若高频使用,则不利于解决问题(或放弃)。总之,优势策略是策略适应性的结果,按照适应性策略选择模式(Siegler & Shipley, 1995)理论来解释,凡是那些频次高、有利于问题解决的策略,越是操作简单、方便,就越容易被优先选择使用从而成为优势策略。上述规律,带给策略教学的启示是:不能仅仅凭高频或高效选用策略来教,还要兼顾策略本身使用简单、方便但同时使用效能高的,才便于大学生短时间内掌握有效策略。同时,笔记的策略水平是否是“四类优势策略在使用过程中,按照一定的组合形式发挥整体效用的”,当值得后续研究。

4.4 大学生的问题意识、笔记策略与学业成绩的关系本研究(表4)表明,大学生的问题意识越强、笔记策略水平越高,其学业成绩就越好。研究结果,一方面验证了“笔记策略提高学业成绩”的结论(如Garavalia & Gredle, 2002; Lynch, 2006; Furnham et al., 2009; 杨昭宁, 1993; 胡进, 1999)。同时,也扩展了学生问题意识与笔记策略及学业成绩关系的研究。国外文献多研究思维的独立性与创造性、元认知,以及人格特征方面的相互影响(俞国良, 侯瑞鹤, 2003),鲜有“问题意识”的专门探讨;国内研究者(古征峰, 方均斌, 2013)的实验表明高中生数学提问意识能提高其学业成绩。本研究基于笔记文本的内容分析结果,揭示了大学生的问题意识与其笔记策略、学业成绩相关显著,从研究方法和对象上进行了进一步的拓展研究。

本研究中直接使用了策略数量及其使用频率作为观测指标,结果证实了它们在策略研究中确实是易于直接观测的、更为客观的体现策略水平的有效指标(Lemair & Siegler,1995)。现有研究(如牛卫华, 张梅林, 1998)证实了优秀学生比其他学生拥有更多的策略数量,本研究结果(表4)验证了这一结论。在相关分析基础上,路径分析模型结果(图2)表明,策略数量与策略频次都能有效地预测作业成绩,但在问题意识影响作业成绩的路径中只有策略数量的中介效应显著,修正了本研究一开始提出的“三因素中介模型”。因此,本研究认为,问题意识水平越高的学生,越是主动尝试笔记的各种方法,其使用笔记策略数量越多、学业成绩越高。与策略频次相比,策略数量更能代表大学生的笔记策略水平;但只有那些高效的优势策略才能代表笔记策略水平,而低效的优势策略使用越多,对学业成绩的影响不大或者下降,这也是策略频次的中介效应不显著的原因。总之,问题解决的有效方法往往不是单一的,而是多样的;当面对复杂问题时往往需要多种策略,还会出现策略组合的情况。个体在特定问题情境中拥有和使用的策略数量,是解决问题的关键,更能代表策略水平。

此外,由于样本量和统计技术的限制,本研究通过建立结构方程模型,未能发现性别的调节效应。究其原因,不难发现性别在笔记策略水平上存在明显的“聚类分布效应”(见图2):男大学生几乎都处于低水平段,高水平男性缺失;女大学生绝大多数集中在中、高水平段且二者人数相当。同时,笔记策略水平与学业成绩相关性最高,性别在策略水平上的“聚类分布效应”便会平移至学业成绩上,难以出现二者的交互作用。至于性别的调节作用是否发生在问题意识影响笔记策略的过程中,是后继研究值得探讨的问题。

5 结论本研究得出如下结论:

(1)笔记文本分析法能客观地分析大学生笔记策略的数量、频次和运用水平,分析维度具有开放性,且信、效度较高,有助于弥补该领域调查研究的不足;研究体现出大学生笔记策略的生活化、情境性和个性化特征。

(2)大学生常用的笔记策略达9类之多,其中颜色标识、再现图表、简单枚举式提纲、补充教材知识是大学生做笔记使用的优势策略;但其问题意识非常薄弱。在问题意识、笔记策略和学业成绩上存在“高水平分高、低水平分低”的水平差异和“女生普遍高、男生偏低”的性别差异。

(3)大学生的问题意识、策略数量与策略频次、学业成绩之间成显著正相关。大学生的问题意识、策略数量、策略频次对其学业成绩均有明显的预测作用,其中问题意识对其学业成绩的影响以策略数量为中介。与策略频次相比,策略数量更能代表大学生的笔记策略水平。在策略水平影响学业成绩过程中大学生性别的调节作用不显著。

杜永明. (2003). 大学生问题意识的调查与分析. 大学教育科学, (3), 69–71. |

樊素芳, 樊琪, 陈洁. (2007). 大学生课堂笔记策略现状研究. 心理与行为研究, 5(1), 70–74. |

风笑天. (2009). 社会学研究方法. 北京: 中国人民大学出版社. |

宫宝芝. (2008). 当代大学生的问题意识及其培养. 河北师范大学学报: 教育科学版, 10(10), 82–86. |

古征峰, 方均斌. (2013). 高中生的数学提问意识与学业成绩的相关性研究. 数学通报, 52(10), 18–21. |

何红娟. (2014). 学生问题意识缺乏原因及发展对策. 中国教育学刊, (1), 83–85. |

胡进. (1999). 大学生记笔记策略的实验研究. 心理科学, (4), 377–378. |

蒋京川, 刘华山. (2004). 成就目标定向与学习策略、学业成绩的关系研究综述. 心理科学, 27(1), 168–170. |

李文玲, 张厚粲, 舒华. (2008). 教育与心理定量研究方法与统计分析. 北京: 北京师范大学出版社. |

刘电芝, 黄希庭. (2002). 学习策略研究概述. 教育研究, (2), 78–82. |

刘电芝, 田良臣. (2011). 高效率学习策略指南. 北京: 科学出版社. |

马学果. (2009). 高中生课堂笔记策略现状及干预研究 (硕士学位论文). 南京师范大学. |

牛卫华, 张梅玲. (1998). 学困生和优秀生解应用题策略的对比研究. 心理科学, (6), 566-567. |

邱均平, 邹菲. (2004). 关于内容分析法的研究. 中国图书馆学报, 30(2), 12–17. |

谭顶良. (2006). 学习策略研究问卷法的缺陷及改进设想. 南京师大学报: 社会科学版, (6), 95–100. |

王爱勤, 冯振宇, 樊丽俭. (2007). 大学生" 问题意识”调查分析与思考. 陕西师范大学学报: 哲学社会科学版, (S1), 218–221. |

王济川, 王小倩, 姜宝法. (2011). 结构方程模型. 北京: 高等教育出版社. |

辛涛, 李茵, 王雨晴. (1998). 年级、学业成绩与学习策略关系的研究. 心理发展与教育, (4), 41–44. |

杨昭宁. (1993). 改进课堂笔记方法的实验研究. 教育研究与实验, (1), 73–77. |

姚本先. (1995). 论学生问题意识的培养. 教育研究, (10), 40–43. |

俞国良, 侯瑞鹤. (2003). 问题意识、人格特征与教育创新中的创造力培养. 复旦教育论坛, 1(4), 11–15. |

张阔, 付立菲, 王敬欣. (2011). 心理资本、学习策略与大学生学业成绩的关系. 心理学探新, 31(1), 47–53. |

Bonner, J. M., & Holliday, W. G. (2006). How college science students engage in note-taking strategies. Journal of Research in Science Teaching, 43(8), 786–818. |

Bui, D. C., Myerson, J., & Hale, S. (2013) . Note-taking with computers: exploring alternative strategies for improved recall. Journal of Educational Psychology, 105(2), 299–309. |

Devine, T. G. (1987). Teaching study skills: A guide for teachers(2nd). Boston MA: Pearson Allyn & Bacon. |

Furnham, A., Monsen, J., & Ahmetoglu, G. (2009) .Typical intellectual engagement, Big Five personality traits, approaches to learning and cognitive ability predictors of academic performance. British Journal of Educational Psychology, 79(4), 769–782. |

Garavalia, L. S., & Gredler, M. E. (2002). Prior achievement, aptitude, and use of learning strategies as predictors of college student achievement. College Student Journal, 36(4), 616– 626. |

Kiewra, K. A., DuBois, N. F., Christian, D., & McShane, A. (1991). Note-taking functions and techniques. Journal of Educational Psychology, 83(2), 240–245. |

Kobayashi, K. (2006). Conditional effects of interventions in note-taking procedures on learning: A meta-analysis. Japanese Psychological Research, 48(2), 109–114. |

Lemaire, P., & Siegler, R. S. (1995). Four aspects of strategic change: Contributions to children’s learning of multiplication. Journal of Experimental Psychology: General, 124(1), 83–97. |

Lynch, D. J. (2006). Motivational factors, learning strategies and resource management as predictors of course grades. College Student Journal, 40(2), 423–428. |

Pardini, E. A., Domizi, D. P., Forbes, D. A., & Pettis, G. V. (2005). Parallel note-taking: A strategy for effective use of Webnotes. Journal of College Reading and Learning, 35(2), 38–55. |

Peverly, S. T., Ramaswamy, V., Brown, C., Sumowski, J., Alidoost, M., & Garner, J. (2007). What predicts skill in lecture note taking?. Journal of Educational Psychology, 99(1), 167–180. |

Siegler, R. S., & Shipley, C.(1995). Variation, selection, and cognitive change. In T. J. Simon & G. S. Halford (Eds.), Developing cognitive competence: New approaches to process modeling (pp. 31–76). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. |

2. School of Education, Soochow University, Suzhou 215123

2017, Vol. 15

2017, Vol. 15