| 多范例训练提升儿童隐喻理解能力的干预性研究 |

2. 中国科学院大学,北京 100049;

3. 中国科学院心理健康重点实验室(中国科学院心理研究所),北京 100101;

4. 北京国家会计学院,北京 101312

根据《现代汉语词典》(2000年修订本)的定义,隐喻是比喻的一种。与明喻不同,它不用“像”“似”等明显的词语表示两事物间的相似关系,而是使用“是”、“成为”、“变成”等词,把一个事物比拟为与其有相似性的另一个事物。比如“儿童是祖国的花朵”。隐喻作为最常见的一种修辞手法,应用于我们生活的方方面面。从柏拉图、亚里士多德开始讨论隐喻至今,对隐喻的评价已从最初只能用于艺术表达和哲学思辨的消极应用,转变为积极的作为人类行为理论研究的基础。

隐喻不再仅仅是一种修辞手法,更是一种思维方式。语言和思维深入人类生活的方方面面,由此可见隐喻是影响人类生活、学习、社会交往的重要因素。Black(1962)认为隐喻是人类概念系统的重要基础,影响着人类日常的思维方式和语言表达。束定芳(2000)同样认为隐喻是人类组织概念系统的基础和组织经验的工具,通过对某一事物的经验来分析、理解另一事物,为采取相应的行动提供了可能。根据Lakoff(1987)出版的《Women,Fire and Dangerous Things》,王志红(2005)总结得出,隐喻的产生是基于人们的生理和生活经验,以及所产生的结构的相关性。也就是说,人们会参照已知的事物或经验,根据自身已具备的认知图式对新事物进行加工,通过感知和体验去了解、认识周围环境中的人物、事件和其他客观事物,从而形成一个隐喻概念系统。它帮助人类利用熟悉领域的经验来组织不熟悉领域的经验,形成态度并采取行动。在通过已知了解未知的同时,有助于更深入地理解己知的事物,使得人类不断加深对自身及外界的认知(王勃然, 2005)。有些隐喻可以为我们提供全新的视角去看待客观事物(Lakoff & Johnson, 1980)。Verschueren(2000)提出观点认为:语言的使用过程就是语言的选择过程,只有使用者和接收者都能够根据语言涉及的内容、语言结构等做出正确选择时,交流才能够顺利进行。Littlemore和Low(2006)认为社交能力由多方面的能力构成,如社会语言能力、隐喻能力、筹划能力等。其中,隐喻能力是重要的组成部分之一。王寅和李宏(2004)提出培养高校学生交际能力、语言能力、隐喻能力三合一的语言教学观。由此可见,隐喻理解能力对于语言理解和社会交往至关重要,如果不能理解隐喻可能会损害社会功能。同时,隐喻不仅在口头交际中出现的频率非常高,在严谨的科学语言中也随处可见。束定芳(1997)在《理查兹隐喻理论》中指出,在哲学中越是抽象的内容,越是需要借助隐喻的理解来进行思考。

儿童时期是语言和思维发展的重要时期,而隐喻能力作为语言和思维发展的一个重要方面受到了国内外学者的广泛关注。田苗(2013)指出,如果在学校日常教学安排中适当地加入与隐喻相关的理论知识的介绍,让学生在教师的指导下,有意识地识别和使用隐喻,培养“隐喻意识”,将有利于隐喻思维模式的形成。邹梦雨(2012)指出隐喻在提高语言形象性、意向性、趣味性、审美性的同时也提供了认识事物的新视角,提供了儿童已有经验和新经验相互联系的桥梁。

由此可见,对儿童隐喻能力发展规律的探索和研究,可以更好地了解儿童语言和思维的发展。而有意识的培养儿童的隐喻理解能力进而形成隐喻思维,有利于儿童依据熟悉领域的经验来组织不熟悉领域的经验。在通过已知了解未知的同时,有助于更深入地理解己知的事物,使得儿童不断加深对自身及外界的认知,丰富儿童的经验,促进儿童的语言及思维的发展。在此基础上结合“最近发展区”理论,设置“跳起来,够得着”的教学目标,可使教育效果事半功倍。

隐喻能力同人类的其他心理机制一样具有发展的年龄段特征,是建立在一定的认知和语言能力水平基础上的。国外研究者的研究证明儿童具有理解隐喻的能力,但是出现的具体年龄没有得到一致结论。Asch和Nerlove(1960)的研究发现,直到童年中期甚至晚期之后才出现隐喻能力。而Winner(1979)的研究结果表明,如果儿童熟悉或者了解隐喻涉及的内容,那么4岁的儿童就可以理解隐喻,也就是说已经具备了隐喻的理解能力。造成研究结果不一致的可能性之一,是研究方法的差异。4-7岁儿童处于学龄前,是皮亚杰(1970)所说的前运算阶段,思维水平相对较低。虽然会无意识地使用隐喻表达,但隐喻性思维具有象征化、泛灵论倾向(白丽芳,2004)。对隐喻的理解更多的受限于隐喻的本体喻体是否都源于已有的生活经历和知识经验。实验材料中,隐喻所涉及的情境是否是儿童经历过、了解或者熟悉的,本体喻体所用的词汇是否超出儿童所掌握的范围等,都会影响儿童在两种事物或者经验之间发现关联性并建立联系。刘正光和米小玲(2008)也提出在一般情况下语境推理对儿童隐喻理解起促进作用。

Hayes, Barnes-Holmes和Roche(2001)指出关系框架理论(relational framing theory, RFT)提供了一种从行为学角度去探讨隐喻语言的方式,将关系作为可学习的内容,同时关系被定义为通过多范例训练可习得的普遍的操作性行为。关系框架就是将两种事物建立联系的多种方式的总称。而隐喻推理则是在两种或多种刺激间建立多种关系的行为。Garner(2005)研究表明,隐喻可以快速有效地在不熟悉的事物和熟悉的事物之间建立联系,使语言表达更加高效。比如,一场大雪过后,车上覆盖了一层厚厚的积雪,我们可能会说“雪是车子的棉被”。根据关系框架理论的分析,隐喻的本体(雪)与喻体(棉被)之间的关系源自于他们的相似性,也就是状态(厚)和功能(覆盖)的相似。

Persicke, Tarbox, Ranick和Clair(2012)基于关系框架理论设计实验,尝试使用多范例训练以提高三名5-6岁的孤独症儿童对隐喻的理解能力;王分分和祝卓宏(2015)使用同样的方法对6名9-16岁的中国孤独症儿童进行训练,均获得了很好的效果。训练结果表明孤独症儿童的隐喻推理能力是可以通过后天训练习得并泛化到未训练过的隐喻上。

本研究同样基于关系框架理论,使用多范例的方法,有计划地对4-7岁正常儿童进行训练。在基线阶段测试儿童隐喻理解能力的初始状态;在训练阶段,引导其发现事物间的关系,建立关系框架并不断强化;在训练后阶段,检验多范例训练是否同样有助于正常儿童隐喻理解能力的提高。同时考察可能影响4-7岁正常儿童隐喻理解的因素。

2 研究方法 2.1 被试被试为某幼儿园征集来的4-7岁儿童,共60人。为保证实验正常进行,设定儿童入组标准为:(1)能与人交流;(2)能听懂短小故事,回答相关问题;(3)实验期能保证出席等。最终入组56人,平均年龄为5.42±0.80(最小4岁1个月,最大6岁8个月)。本实验中6-7岁儿童均为不满足当年入小学年龄的儿童,即研究对象全部为就读于幼儿园的儿童。人口学变量统计结果如表1所示。

| 表 1 人口学变量统计结果 |

2.2 实验材料

参考Persicke等人(2012)关于孤独症儿童隐喻推理多范例训练的故事材料,按照中文惯用表达方式自行编制、并根据预实验效果修订完成了本研究所使用的多范例训练材料。共44个隐喻故事,每个故事由30-100字对人、事、物等日常生活场景的简单描述组成,其中包含3个隐喻本体,对应3个隐喻喻体作为问题。表2列举了故事材料及隐喻示例。

| 表 2 故事材料和隐喻示例 |

2.3 实验设计

本实验为被试内设计,实验主要分为基线阶段、多范例训练阶段、训练后检验阶段三个阶段。其中多范例训练阶段和训练后检验阶段均包含泛化检验。

2.4 实验流程在被试熟悉且安静的环境中,由主试与被试一对一进行实验,以减少环境对被试产生的刺激。第一次实验开始前,主试要与被试进行一般内容的聊天,以建立融洽气氛,淡化测验意识。然后给被试讲示例故事,引起其注意,并告知这就是下面进行游戏的方式。之后的每次实验,根据各阶段实验流程实施,在每个故事完成后,询问被试对故事及问题涉及的内容、词汇是否都能理解。记录被试复述的情况、不能理解的词汇、短语或句子,以及回答的正误。每次实验均有一名观察者旁观实验,不参与实验过程,只记录被试反应。为避免被试在各阶段测试间可能受到的干扰或额外训练,全部实验完成后,再请家长参与,确认被试对故事场景的熟悉程度。各阶段实验流程如表3所示。

| 表 3 各阶段实验流程 |

2.4.1 基线阶段

在基线阶段,测试被试隐喻理解能力的基础状态。主试先给被试讲一个隐喻故事,然后请被试复述,以此确定被试专注参与实验。如果被试不能正确复述故事,或不能提出隐喻主体关键词,主试需再次讲述这个故事,直至被试可以正确复述故事内容或提出隐喻主体关键词后,主试依次提出三个隐喻问题。无论被试回答正确与否,主试只给予中性反馈,即只说“好,我再问一个问题”。

以“童童爱洗澡,妈妈喜欢给童童买水蜜桃味道的浴液和洗发水。浴液擦在身上摸起来滑溜溜的,每次童童都用洗发水弄满头的白色泡沫。”为例,根据被试接受能力不同,提问如表4。

| 表 4 提问方式和答案 |

本阶段进行4次实验,每次2个故事,每个故事包含3个隐喻问题。

2.4.2 多范例训练阶段多范例训练阶段的任务是帮助被试发现、理解隐喻本体与喻体之间的关系,建立隐喻关系框架。主试依旧给被试讲故事,请被试复述,如不能复述或不能提出隐喻关键词则需重新讲故事,直至被试可以复述或提出隐喻关键词;然后提出隐喻问题,并记录。如果被试回答正确,会得到表扬形式的强化(比如,“非常对!涂了浴液之后,我们的身上就像小香皂一样滑溜溜;泡沫在头上好像长满了白头发!”)。如果被试回答不正确,主试会使用一些引导性问题启发被试,发现隐喻的本体特征与喻体特征之间的一致性关系(例如,被试不能将使用水蜜桃味道的浴液与洗完澡童童变成一个桃子联系起来,可以进行如下提问,童童用的浴液是什么味道的?除了浴液,你能不能想到还有什么东西也是这个味道呢?)。如果被试在引导性问题下依旧不能找到其共同的特征,主试将给被试进行问题讲解,帮助被试理解本体和其特征间的层级关系、喻体和其特征间的层级关系、本体特征和喻体特征之间的区别性关系及一致性关系。

本阶段除第一次训练为2个全新的故事,从第二次训练开始,每次4个故事(包括2个全新的故事和2个前一次训练过的旧故事)。每次记录正确率为新故事第一次讲述,即没有任何提示和讲解的情况下的回答正确率;旧故事的正确率则为第二天再训练时,不给予任何提示和讲解情况下的正确率。根据预实验结果推演,在训练阶段如被试能连续3次新旧故事同时达到65%以上的正确率,则进入泛化检验。泛化检验测试内容为2个全新的故事,如也达到65%以上的正确率,可进入训练后阶段;低于65%的正确率需返回训练阶段。

2.4.3 训练后阶段本阶段的实验流程与基线阶段一样,主试给被试讲故事,请被试复述,如不能复述或不能提出隐喻关键词则需重新讲故事,直至被试可以复述或提出隐喻关键词;随后提出隐喻问题并记录。无论被试回答正确与否,都只给予中性反馈。本阶段共10个故事,由基线阶段的8个故事和2个全新故事组成。

2.4.4 实验训练时间和故事总量| 表 5 各阶段实验次数及故事总数 |

每个被试每天只参与实验一次,基线和训练后阶段共9次,即9天。训练阶段的次数与训练效果相关。经统计,各年龄组被试平均参与实验天数为4-5岁组16.16±1.95天,5-6岁组14.30±2.00天,6-7岁组12.59±0.84天。实验自开始日起,每日进行,除5名被试因病隔天继续参与实验,其余被试均连续完成实验过程。总历时46天。

2.5 评估指标本实验的评估指标为被试每次实验中回答问题的正确率。每个隐喻问题,回答正确,计2分;如果理解但是表达不清,可酌情给1分;回答错误,计0分。基线、训练后阶段的正确率为每次实验6个隐喻问题的得分与满分12分的比值百分数;训练阶段则需分开统计被试对每个新隐喻的第一次反应结果和前一次实验讲解过的隐喻问题再次测验的结果,然后分别计算正确率。泛化检验的评估指标为两次泛化检验阶段的正确率。

实验过程中,主试讲完故事,请被试复述时,如果被试能主动复述出与隐喻问题对应的隐喻本体词汇,计2分;需经主试提示或引导后复述出本体词汇,计1分;完全不能复述,计0分。主试在进行完一个故事的讲述、复述、提问之后,要询问被试对故事及问题所涵盖的词汇是否有不理解的情况,如没有不理解的词汇,则在词汇理解部分,计1分,否则计0分,并记录具体词汇。实验完成后,需请家长填写有关被试对故事场景是否熟悉的问卷,如果被试经历过故事中所讲述的场景、类似场景,或者在书籍杂志等媒介中对场景有所了解,计1分,否则计0分。

2.6 观察者间一致性实验过程中,除主试外还有一个独立的观察者。每次实验的观察者间一致性系数(interobserver agreement, IOA)可量化为两个观察者间评分一致的数目与本次试验中题目总数的比值百分数。经方差分析,不同被试间和不同阶段间的IOA差异均不显著,F=1.38,p=0.35;F=0.05,p=0.95。

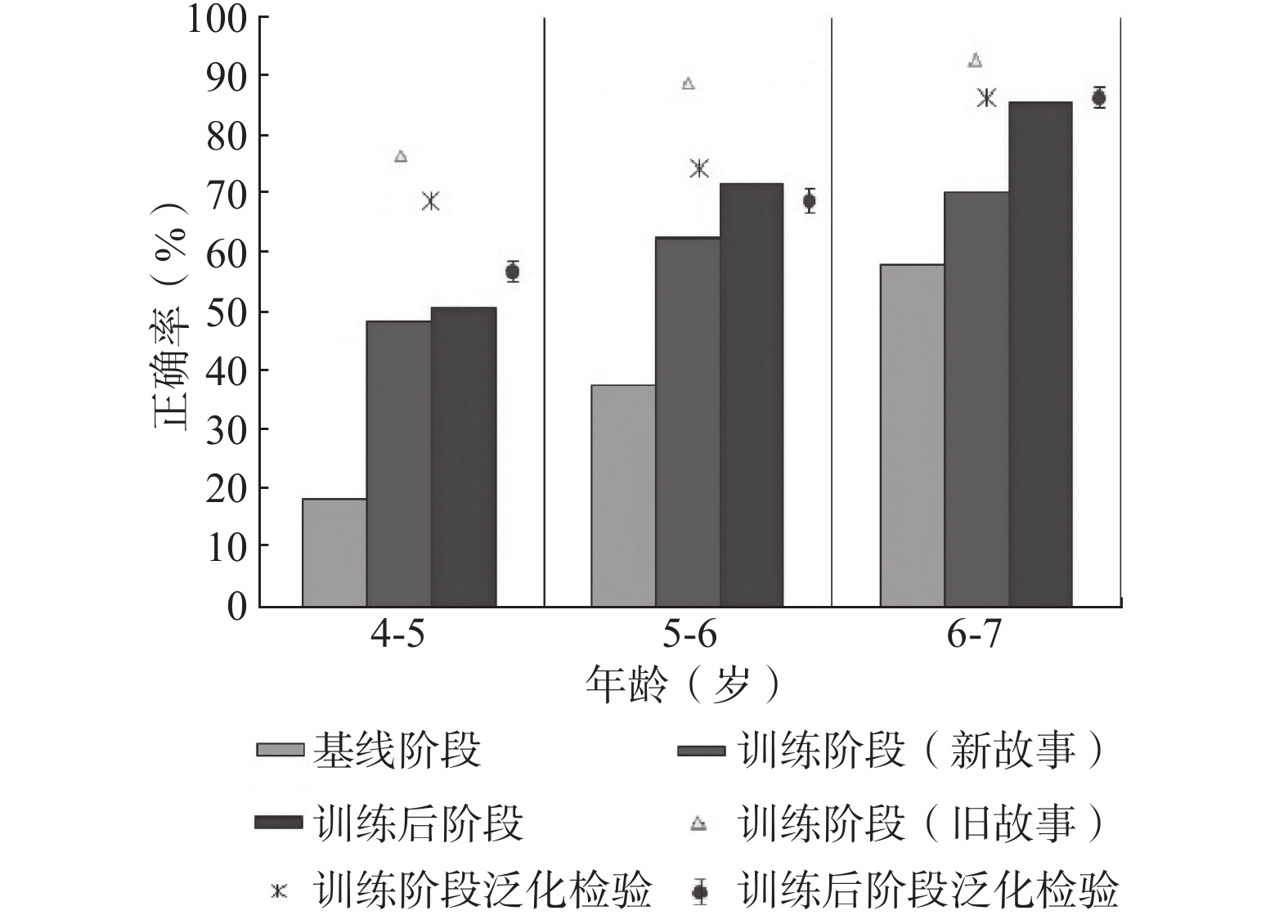

3 研究结果 3.1 实验各阶段各组被试的表现如图1所示。4-5岁组由基线阶段18.31%的正确率,在训练后阶段提升至50.66%,训练后的泛化检验正确率为56.36%;5-6岁组基线阶段正确率为37.97%,训练后达到72.04%,训练后泛化检验正确率69.65%;6-7岁组基线阶段正确率为58.21%,训练后达到85.72%,训练后泛化检验正确率达到86.77%。本实验中,没有被试在训练阶段的泛化检验中正确率低于65%而返回训练。

|

| 图 1 各年龄组在实验各阶段的表现 |

对比小龄组训练后阶段与大龄组基线阶段,分别对4-5岁组的训练后阶段和5-6岁组的基线阶段正确率,以及5-6岁组训练后阶段和6-7岁组基线阶段正确率进行方差分析,结果如表6。

| 表 6 小龄组训练后与大龄组基线阶段正确率方差分析结果 |

基线阶段和训练后阶段经简单效应分析差异显著F(1, 56)=58.53,p<0.05;各年龄段在基线和训练后及训练阶段内相同的故事实验结果经配对样本t检验分析同样显示差异显著,4-5岁组t(19)=–32.80,p<0.001;5-6岁组t(20)=–22.87,p<0.001;6-7岁组t(17)=–13.03,p<0.001。如表7所示。

| 表 7 各年龄组被试多范例训练学习效果 |

3.2 影响隐喻理解能力的因素

实验数据使用IBM SPSS Statistics 22 进行分析。经重复测量方差分析发现,年龄主效应显著,F(2, 56)=61.80,p<0.05,事后检验结果同样显著。经非参数检验中的Kruskal-Wallis方差分析结果显示各被试间对隐喻理解能力具有显著差异,χ2=602.86,p<0.05。

根据实验过程中记录的信息分析得出,回答正误与以下三个因素显著相关:能否复述,F(2, 56)=60.09,p<0.05;语境是否熟悉,F(1, 56)=3.67,p<0.05;词汇的理解程度,F(1, 56)=93.47,p<0.05。并且语境是否境熟悉与词汇理解程度交互效应显著,F(1, 56)=3.82,p<0.05。经过回归分析Y=b1X+b2X+a(b1=0. 79,b2=0.73),Y为回答正误,X为对语境的熟悉程度和词汇的理解程度。

4 讨论本研究的实验结果显示多范例训练对隐喻语言理解能力的提高是有帮助的。4-7岁儿童对隐喻的理解能力随年龄增长而提高,并且在同样的完成训练阶段任务的标准下,大龄组所需的训练次数要少于小龄组。同时,在柱形图显示的正确率中可以看出,小龄组训练后阶段的正确率显著高于大龄组被试在基线阶段的正确率,经过方差分析显示差异显著;结合各年龄组在基线和训练后阶段的简单效应分析以及训练阶段内相同故事新旧两次实验正确率的配对样本t检验结果分析,可以考虑将训练后阶段正确率的提高归结为训练的结果。虽然受限于认知发展水平,但通过帮助被试有意识地识别隐喻,可以促进其理解两种不同事物间表面的或深层次的相似性,在事物间建立联系。基线阶段和训练后阶段的故事在训练阶段均未出现, 这证明了隐喻作为人类生活、工作和学习的重要技能是可以泛化的。

在研究结果中可以看到,被试的隐喻问题回答正误情况与能否复述、语境熟悉程度和词汇理解程度正相关。被试在能复述、熟悉语境且词汇都理解的情况下,回答正确率更高。这说明,熟悉的语境更容易引起被试的注意,同时在词汇都能理解的情况下,熟悉的语境可能会给被试提供更多的在隐喻本体与喻体间建立联系的线索,也即是建立隐喻关系框架的线索。Winner,McCarthy和Gardner(1980)指出,儿童更容易理解嵌入语境中的隐喻,因为语境为其提供了隐喻理解的依据。回归分析结果也显示,语境的影响力可能比词汇更大。我国学者张鹭(2008)也指出,无论是从哪个角度去解释隐喻的意义,都离不开语境的作用,语境作为语言存在的载体,制约和影响着语言的表达和理解。而在了解语境又能理解全部词汇的情况下,不能正确回答问题是由于被试不能在隐喻的本体与喻体间找到关联因素。例如,“电视播放动画片”和“电视会讲故事”一题,当被试的关注点在讲故事的行为主体只能是人的时候,就不会关注播放动画片和讲故事都是一系列情节与情境的交互表达,也不会在两者间建立联系。这种情况下,主试要肯定被试发现隐喻本体与喻体的区别性特征的同时,启发被试发现两者间的一致性特征。这正是与隐喻相关的关系框架,即一致性关系、区别性关系。通过多范例训练,不断强化被试发现隐喻本体与喻体各自的特征及特征间的层级关系的行为,同时,辨别出两者特征的一致性关系,从而建立隐喻概念提高隐喻能力。

在研究的后期,已经有被试利用关系框架来解释自创的隐喻问题。比如,一个被试在一次训练结束后说:“我家有一只小猫咪,短短的黄色的毛,很胖很胖,如果我说它是一只小猪,是因为它很胖,但是它跟小猪又有不同的地方,就是黄色的毛。”这说明,在多范例训练后,儿童可以自发地创造新的关系框架,并分析一致性与区别性关系。由于本研究的目标是证明多范例训练可以提高被试的隐喻理解能力,不是创造能力,所以在实验过程中并没有引导被试进行类似的尝试,这种行为的出现可能预示着被试在有意识地运用隐喻关系框架来丰富自己的表达。区别于儿童早期的无意识隐喻表达,被试习得的是隐喻的关系操作,而不是由于思维简单、词汇贫乏而产生的主观感受描述,也不是一对一的词汇配对。

本研究是在前人对孤独症儿童隐喻理解能力的研究基础上,对正常儿童的隐喻理解能力所做的研究。虽然研究对象不同,但研究结果都显示了基于关系框架理论的多范例训练对提高隐喻理解的有效性,并可以泛化至未经训练的隐喻关系中。本研究在预实验初测阶段使用了部分前人研究中的英文故事材料的原文翻译,结果显示,在故事的选材和表达上,需要进行本土化的改编。比如,“My friend was so sweet and took care of me the rest of the day”和“My friend was sugar”,即“我的朋友非常贴心照顾我”和“我的朋友是糖”。在英文中,sweet和sugar是同义词,很容易联系在一起。但在中文翻译中我们不能将其讲成“我的朋友很甜”或者“我的朋友让我感到甜蜜”。最终通过自行编制、并根据预实验效果修订完成了本研究所使用的44个隐喻故事材料,共132个隐喻。虽然材料的内容表达符合本土文化,但依旧存在局限性。

本研究的局限性在于没有对隐喻故事材料中涉及的隐喻本体喻体间建立关系的难易程度予以评估和控制。从上面的分析中可以看出语境的熟悉程度是隐喻中本体喻体关系难度的一个变量。比如,与滑冰相关的语境,有着明显的地域特色。被试来自全国各地,虽然全部就读于北方的幼儿园,对冰雪有所了解,但是基本上只有正在学滑冰和来自东北三省的被试对此有相应了解。而与辣椒相关的题目又是来自南方的被试更熟悉一些。不熟悉的语境或许影响被试提取线索,使建立关系的难度增大。当然,有些题目场景是被试未曾亲自体验过的,但通过读书看电视等渠道获得知识,也有助于他们在不太熟悉的语境中发现隐喻关系。这又涉及到个人能力的评估。4-7岁的儿童的生活学习经历很大程度上受限于父母或主要抚养者的行为和观念,教养方式决定着儿童的生活经历和知识储备。被试间正确率的差异具有统计学意义也说明了这一点。如何将个体差异作为变量去分析并控制,也是后续研究中对隐喻故事材料难易度评分的关注点。

同时,通过小龄组训练后阶段的正确率显著高于大龄组被试在基线阶段的正确率,结合各年龄组在基线和训练后阶段的简单效应分析以及训练阶段内相同故事新旧两次实验正确率的配对样本t检验结果分析,判断训练后阶段正确率的提高由训练决定,具有局限性。但正如结果显示,小龄组经过训练,对隐喻理解题目的回答正确率已经达到甚至超过大龄组的基线水平,证明虽然有诸多因素影响实验结果,例如发展因素,但是通过训练是可以让小龄组被试的隐喻理解能力提前达到或者超过大龄组正常发展水平的。在今后的实验中,应该对其他方面的影响因素加以控制。

邹梦雨(2012)的研究结果显示,儿童往往以自己为出发点来体验和认识客观世界。Lakoff和Johnson(1999)认为,人们概念系统中的大部分是由隐喻性关系组成的。隐喻是人类认识世界的一种思维方式,是人们认知、语言、思维、行为的基础。经过语言历史学家的研究分析可以看出,人类一向借助物质活动的词汇来描述人类精神的活动。可见,隐喻提供人类了解自我、了解生活的依据,并为相互交往沟通提供可能。对学龄前儿童隐喻理解能力的关注有着实际的教学意义。通过隐喻,我们可以借助了解或熟悉的事物以及过往的经验,与并不了解的新鲜事物或不曾经历的事件建立联系,从而推演得到新的知识和经验。而经过多范例训练,帮助儿童有意识地分析隐喻本体与喻体的关系,在看似不相关的表达中寻找事物间表面或内在的关联,有助于儿童隐喻思维的发展。

5 结论本研究结果表明4-7岁儿童的隐喻理解能力随年龄增长而提高,受到语境熟悉程度、词汇理解程度的影响。虽然受限于生活经历和知识储备,但通过多范例训练建立隐喻关系框架,对其提高隐喻理解能力是有效的,并且能够泛化到其他未经训练的隐喻内容中。

白丽芳. (2004). 儿童隐喻性思维的特点及其发展. 外语与外语教学, (4), 53–57. |

刘正光, 米小玲. (2008). 学龄前儿童隐喻理解能力研究. 四川外语学院学报, 24(6), 40–44. |

皮亚杰. (1970). 发生认识论原理. 北京: 商务印书馆. |

束定芳. (1997). 理查兹隐喻理论. 外语研究, (3), 25–28. |

束定芳. (2000). 隐喻学研究. 上海: 上海外语教育出版社. |

田苗. (2013). 认知视角下隐喻能力提升的影响因素分析. 学术交流, (7), 161–163. |

王勃然. (2005). 从认知角度看隐喻的起源、本质和功能. 东北大学学报(社会科学版), 7(2), 148–150. |

王分分, 祝卓宏. (2015). 建构自闭症谱系障碍儿童隐喻推理能力习得模式的探索. 中国心理学会第四届临床与咨询心理学注册工作委员会大会暨中国心理学会临床与咨询心理学分会2015年学术会议, 北京. |

王寅, 李宏. (2004). 语言能力、交际能力、隐喻能力" 三合一”教学观——当代隐喻认知理论在外语教学中的应用. 四川外语学院学报, 20(6), 140–143. |

王志红. (2005). 通感隐喻的认知阐释. 修辞学习, (3), 59–61. |

张鹭. (2008). 隐喻的理解与语境—以《红楼梦》隐喻为例. 河南师范大学学报(哲学社会科学版), 35(5), 142–144. |

邹梦雨. (2012). 2–6岁儿童隐喻理解能力发展研究 (硕士学位论文). 南京师范大学. |

Asch, S., & Nerlove, H. (1960). The development of double function terms in children: An exploratory study. New York: International University Press. |

Black, M. (1962). Models and metaphors: Studies in language and philosophy. New York: Cornell University Press. |

Garner, R. (2005). Humor, analogy, and metaphor: H. A. M. it up in teaching. Radical Pedagogy, 6(2). Retrieved February 1, 2016, from http://www.radicalpedagogy.org/radicalpedagogy/Humor,_Analogy,_and_Metaphor__H.A.M._it_up_in_Teaching.html |

Hayes, S. C., Barnes-Holmes D., & Roche, B. (2001). Relational Frame Theory: A Post-Skinnerian account of human language and cognition. New York: Plenum Press. |

Lakoff, G. (1987). Women, fire and dangerous things. Chicago: The University of Chicago Press. |

Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: The University of Chicago Press. |

Lakoff, G., & Johnson, M. (1999). Philosophy in the flesh. New York: New York Basic Books. |

Littlemore, J., & Low, G. (2006). Metaphoric competence, second language learning, and communicative language ability. Applied Linguistics, 27(2), 268–294. |

Persicke, A., Tarbox, J., Ranick, J., & St. Clair, M. (2012). Establishing metaphorical reasoning in children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 6(2), 913–920. |

Verschueren, J. (2000). Understanding pragmatics. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press. |

Winner, E. (1979). New names for old things: The emergence of metaphoric language. Journal of Child Language, 6(3), 469–491. |

Winner, E., McCarthy, M., & Gardner, H. (1980). The ontogenesis of metaphor. In R. P. Honeck & R. R. Hoffman (Eds.), Cognition and figurative language. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. |

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049;

3. CAS Key Laboratory of Mental Health, Institute of Psychology, Beijing 100101;

4. Beijing National Accounting Institute, Beijing 101312

2017, Vol. 15

2017, Vol. 15