| 幼儿物体掌控动机的发展特点研究 |

2. 东北师范大学儿童发展研究中心,东北师范大学心理学院,长春 130024

掌控动机(mastery motivation)是人类发展研究领域中的一个核心概念(Gilmore & Cuskelly, 2009),它通常是指人们有一种内在动力去理解和影响环境,并在不同程度上与环境发生着有效的相互作用(Turner & Johnson, 2003)。掌控动机从概念起源到实证研究范式逐步成熟经历了半个多世纪的发展。White(1959)最初提出这个内在动机概念,他用“效果(effectance)动机”和“能力动机”来解释人们追求能力的内在力量。到20世纪70年代,White的效果动机概念得到操作化。Harter(1975)首次运用了“掌控动机”这个词,并将其操作性定义为“解决挑战性认知问题的愿望,进而获得解决问题本身带来的内在满足感”。进一步的实证研究表明,儿童掌控动机常常外在表现为(a)好奇和探索;(b)目标指向任务中的坚持性;(c)来自于探索过程、成功或失败的情感(包括对能提供新奇或挑战的不同活动的自然兴趣和愉悦感)(如,Busch-Rossnagel, 1997; Cain & Dweck, 1995; Deci & Ryan, 2010; McGrath, Sullivan, Brem, & Rocherolle, 1995)。

Morgan等(1993)利用因素分析法概括出掌控动机的三个主要领域:物体掌控动机、社会掌控动机和大动作掌控动机。但早期对年幼儿童掌控动机的研究多数集中在儿童与玩具或其他物体之间的互动,即对物体掌控动机的研究。且很多研究表明,物体掌控动机对于后期的认知和智力发展是一种核心动力(Barrett & Morgan, 1995)。研究者们报告了物体掌控动机与认知能力之间显著的中等到高等程度的正相关。这不仅包括正常发展的婴儿和学步儿童(r=0.28-0.78; 如,Jennings, Yarrow, & Martin, 1984; Yarrow et al., 1983; Yarrow, Morgan, Jennings, Harmon, & Gaiter, 1982),还包括具有发展障碍的婴儿和学步儿童(r=0.25-0.87; 如,Hauser-Cram, 1993; Schwethelm & Mahoney, 1986)。而且,婴儿期的物体掌控动机指标甚至比IQ测验分数更好地预测了儿童期的智力水平(如,Messer et al., 1986; Yarrow & Pederson, 1976)。由此可见,物体掌控动机在个体发展,尤其是早期发展中的重要性。

那么,物体掌控动机在早期究竟是如何发展的?一些研究者就其发展过程提出了明确的观点,如Barrett和Morgan(1995)针对0-3岁的婴儿提出了三个发展阶段。阶段一:从出生到8、9个月,倾向于控制事件,而不是一个被动的观察者,同时偏爱新奇刺激;阶段二:从8、9个月到17-22个月,当进行挑战性任务时,强调学习的集中性和外在行为标准的内化,同时物体掌控动机的情感方面也愈加明显地被观察到(如完成一项任务的喜悦);阶段三:从17-22个月到32-36个月,执行一系列行为来达到一个目标的能力出现,同时开始涉及对自我的评价。另一位研究者Jennings(1991)基于早期实证研究概括出更加详细的物体掌控动机发展阶段。第一阶段:出生至9个月,主要掌控行为是探索新奇事物并获得伴随性的反馈,目标是影响环境;第二阶段:9至18个月,主要掌控行为是达到简单目标,控制事件发生的过程;第三阶段:18个月至3岁,主要掌控行为是达到最终的结果目标以完成问题解决;第四阶段:3至5岁,主要掌控行为是关注任务难度,偏爱挑战。

从这些发展阶段的分析来看,研究者对幼儿期(3岁以后)物体掌控动机的研究相对于婴儿期略显薄弱,甚至有的研究者没有考察幼儿期的发展阶段和特点(如Barrett & Morgan, 1995),或只将偏爱挑战作为幼儿期掌控动机的主要特点(如,Jennings, 1991),而缺少更为细致、深入的探索和分析。所以,基于物体掌控动机对于儿童发展的重要性及以往发展特点研究的不足,本研究将通过半结构化的自由游戏观察法,对掌控材料进行细致划分,着重考察物体掌控动机在幼儿期的表现形式与发展规律,即影响4-6岁幼儿物体掌控动机的掌控材料类型,和该阶段物体掌控动机的年龄特点差异,为幼儿物体掌控动机的培养奠定理论基础。

2 研究方法 2.1 被试在东北师范大学附属幼儿园按不同年龄组随机选取4-6岁儿童96人(男孩51人,女孩45人),其中4岁组33人(男孩16人,女孩17人,平均年龄为48.18个月,SD = 1.36,最小年龄为46个月,最大年龄为50个月),5岁组32人(男孩16人,女孩16人,平均年龄为59.94个月,SD = 1.34,最小年龄为58个月,最大年龄为62个月),6岁组31人(男孩19人,女孩12人,平均年龄为70.48个月,SD = 1.67,最小年龄为69个月,最大年龄为74个月)。参与测评儿童的家庭总月收入和父母教育情况见表1。

| 表 1 儿童家庭人口统计学信息 |

2.2 材料

根据物体掌控动机的概念(Morgan, Busch-Rossnagel, Barrett, & Wang, 2009),较低水平的物体掌控是集中于对物体本身的操作,通常会伴随一些效果反馈,而较高水平的物体掌控是认知取向的,集中于任务解决或知识掌握,而不仅仅在于操作是否有明显的外在效果。所以,根据物体操作性强弱(效果多寡)和认知卷入程度高低这两方面特点,确定并选取这样几类材料:

第一类材料:完全认知掌控,不涉及物体操作(认知掌控类)。

这类材料选取的是幼儿图书和挂图,内容均包括蔬果、动物、交通工具和数字,对于该类材料,儿童以观看和阅读为主,完全是认知掌控,基本不涉及物体操作。

第二类材料:高认知掌控,低物体操作(高认知低效果类)。

这类材料选取的是幼儿拼图,包括4块、6块、8块、10块、14块和35块,目标是将小块拼成完整的图形,幼儿可以自己选择几种难度的拼图。儿童在拼图游戏中需要较多的认知技能(如表征、推理、问题解决等)和集中性注意,以完成材料本身所赋予的行为目标。

第三类材料:中等程度认知掌控,中等程度物体操作(认知效果结合类)。

这类材料选取的是小鱼图形匹配板,它由一块钓鱼板、16条不同形状的小鱼和一只磁力钓鱼竿组成。儿童可以将16条不同形状的小鱼放入对应形状的位置中,然后用磁力小鱼竿将小鱼逐条钓起放入小桶中。磁力鱼竿在将小鱼“钓”起时会有明显的声音,随之,小鱼就被“粘”在鱼竿上。操作这个玩具时,“放入”小鱼的过程涉及认知掌控,而“钓起”小鱼的过程涉及物体操作的效果。

第四类材料:低认知掌控,高物体操作(低认知高效果类)。

这类材料选取的是一辆玩具小汽车,小汽车模型颜色鲜艳、图画丰富生动、变化性强,当幼儿操作上面的部件,车身上的圆筒和齿轮可以旋转,书页可以翻转,后面的小门可以弹开。由于小汽车材料本身没有明显的活动目标,所以,儿童在操作时不需要太多的认知卷入。

第五类材料:不可确定的认知掌控或物体操作(两可掌控类)。

这类材料选取的是一套拼装积木(50块),这套积木为泡沫质地的大块积木,它兼具木质积木可以垒高和拼插玩具可以组装的双项特点。由于材料本身不具有明确操作目标,所以儿童在操作过程中可以在内心确立自己的组装和搭建目标,进而努力完成目标,也可以漫无目的地随意操作其中的任何一块,只为达到某一种效果(如用积木块敲打地板,或将圆柱状积木穿过另一块积木上的“圆洞”)。

2.3 程序将五类任务材料交替放在观察室内的地垫上,摆放的位置旨在使主试可以看见幼儿的游戏过程。利用半结构式观察法对幼儿的自由游戏进行观察。每次选取一名幼儿进入观察室,主试与幼儿简单交流后(如“你叫什么名字?”“今年几岁了?”以减少幼儿对主试的陌生感和恐惧感),告诉幼儿:“这里有挂图、图画书、积木、小汽车、小猫钓鱼和拼图(对不同幼儿,叙述顺序有不同,以避免顺序效应),你可以在里面自由地玩,想玩什么玩具都可以,如果什么时候不想玩了,就告诉我”。游戏的最长时间限制为35分钟。实验中,有一名主试在观察室的一角假装进行自己的事情。整个过程中,如果(1)幼儿在35分钟前告诉主试“不想玩了”,游戏结束;(2)幼儿行为脱离任务材料超过30秒,提示幼儿“你还想再玩一会吗?”,三次脱离行为后,游戏结束;(3)35分钟到,游戏结束。然后,主试询问幼儿:“你最喜欢哪个玩具?”根据幼儿的回答或指认,记录幼儿答案,并对整个实验过程进行录像。

2.4 测量从概念来看,掌控动机的本质是一种内部心理力量,但从测量来看,它的外在表现却是多方面、多样化的。Barrett和Morgan(1995)提出,掌控动机的测量指标分为两个主要类型:工具性指标和表达性指标。工具性指标是指个体为达到某种目的状态而进行的行为,如在任务上的行为坚持性、任务指向时间等;而表达性指标是指个体在试图控制或掌控过程中或之后产生的情感反应,如对掌控对象的兴趣感、任务愉悦感等。本研究根据这两类指标特点,选取“掌控指向时间”作为工具性指标的正向测量,选取“掌控行为变换性”和“脱离掌控时间”作为工具性指标的反向测量,以期更全面地反映幼儿在掌控中的坚持性和指向性。另外,选取幼儿对玩具的“喜爱程度”作为掌控动机的表达性指标,反映幼儿对掌控对象的兴趣感。

实验结束后,对幼儿的游戏过程录像进行分析编码。计算物体掌控动机的工具性指标和表达性指标如下:

(1)工具性指标:

掌控指向时间比例:计算被试在各类材料上的游戏时间,然后除以游戏总时间,分别作为不同材料的物体掌控指向时间比例;

掌控行为变换性:整个游戏过程中幼儿由一种材料转向另一种材料的次数除以总游戏时间;

脱离掌控时间比例:没有指向任何任务材料的行为时间比例;

(2)表达性指标:

喜爱程度:在“最喜欢的玩具”问题中,幼儿回答或指认的玩具所属的材料类型的喜爱程度计为1分,未提及的计为0分。

2.5 评分者一致性由两个评分者对10个儿童在游戏录像中的各项测量指标独立进行评分,以计算评分者一致性信度,结果显示以上八个变量的评分者一致性为0.82到0.99。

3 结果与分析 3.1 初步分析为了考察几类掌控材料所引发的掌控动机之间互不相似,对各类材料掌控指向的时间比例进行相关分析(见表2)。

| 表 2 各类材料掌控指向时间比例的相关(N = 96) |

从表2可见,只有挂图和小汽车之间存在显著的正相关。所以在后面的分析中,只用在图书上的掌控时间比例作为儿童在认知掌控类材料中的掌控动机水平。

3.2 描述性统计对自由游戏中儿童在各类材料上的掌控时间比例、掌控行为变换性、脱离掌控时间比例和对各类材料的喜爱程度进行描述性统计,结果见表3。

| 表 3 各类材料上掌控动机指标的描述性统计(N = 96) |

3.3 掌控动机工具性指标与表达性指标的关系

本研究中,在各类材料上的掌控时间、脱离掌控时间和掌控变换性作为掌控动机的工具性指标,而对各类材料的喜爱度作为掌控动机的表达性指标。分析儿童在各类材料上的掌控时间(工具性指标)与喜爱度(表达性指标)之间的关系,相关结果如表4。

| 表 4 各类材料掌控时间与喜爱度的相关(N=96) |

由表4可见,各类材料的掌控时间与喜爱度均呈显著正相关,说明儿童在不同类型材料上的掌控指向与其内心的喜爱程度是对应的。

3.4 物体掌控动机的发展特点 3.4.1 性别差异对儿童在掌控动机各项指标上的性别差异进行t检验,结果发现,在掌控变换性上存在明显的性别差异,t(94)=2.60,p<0.05,男孩的变换性显著大于女孩。但其他各项指标的性别差异均不显著。图书时间:t (94)=0.27,ns.;汽车时间:t (94)=1.39,ns.;积木时间:t(94)=–0.61,ns.;钓鱼时间:t(94)=–0.42,ns.;拼图时间:t(94)=–0.28,ns.;脱离掌控时间:t(94)=0.10,ns.;图书喜爱度:t(94)=1.34,ns.;汽车喜爱度:t(94)=1.94,ns.;积木喜爱度:t(94)=–1.52,ns.;钓鱼喜爱度:t(94)=0.69,ns.;拼图喜爱度:t(94)=0.27,ns.。

3.4.2 年龄与材料类型对物体掌控动机的影响以年龄和材料类型为自变量,以物体掌控动机的工具性指标(掌控时间)和表达性指标(喜爱程度)分别作为因变量,各自进行二因素方差分析(F检验),具体结果如下:

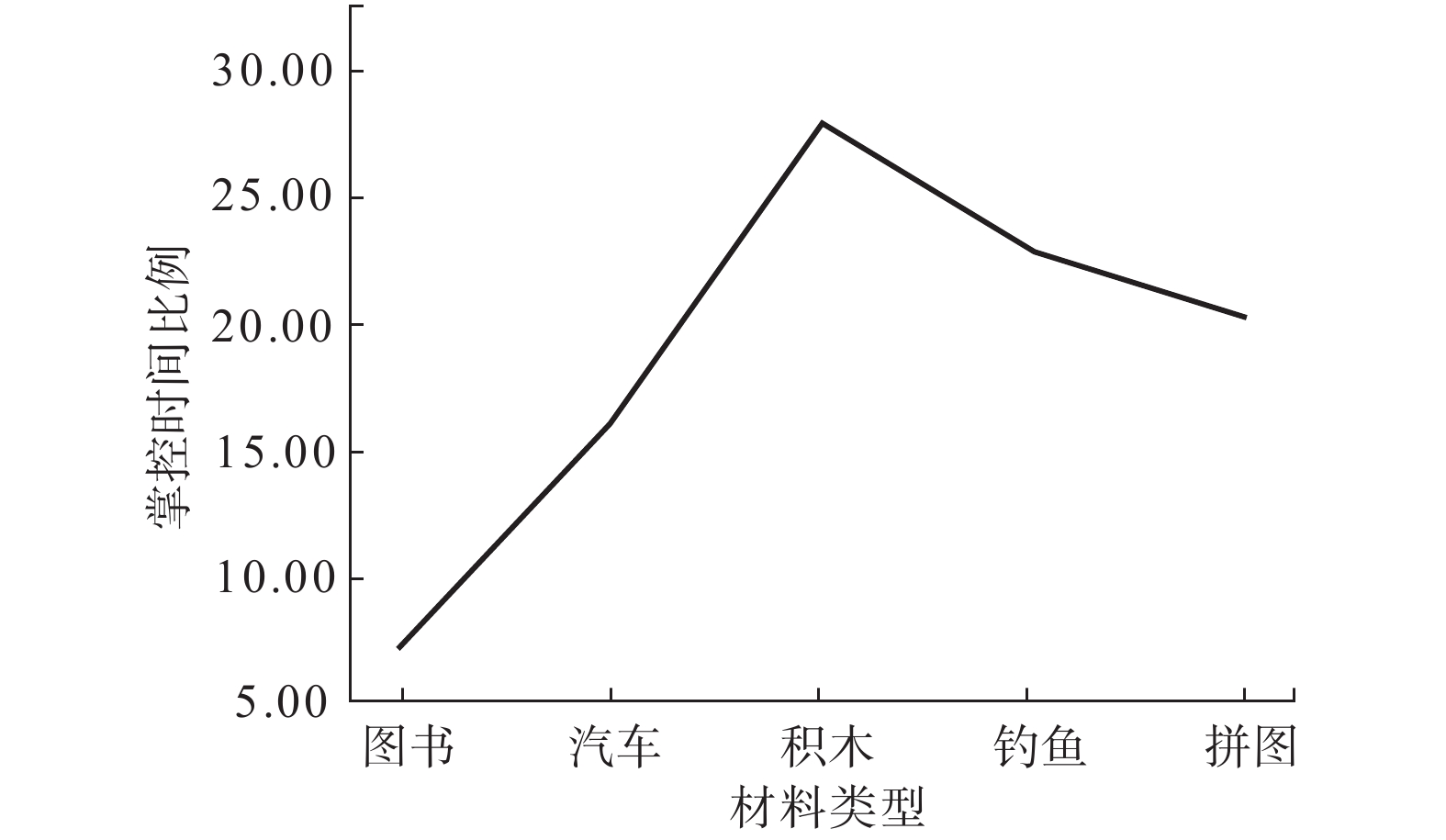

首先,以掌控时间为因变量进行F检验发现,年龄主效应不显著,F (2, 89)=0.24,ns.,材料类型主效应显著,F (4, 89)=31.16,p<0.001,两者交互效应显著,F (8, 89)=5.43,p<0.001。对材料类型主效应进行多重检验发现,在认知类材料-图书上的掌控时间显著低于其他所有类型材料上的掌控时间(与汽车:Mean Difference=–9.01,p<0.001;与积木:Mean Difference=–21.01,p < 0.001;与钓鱼:Mean Difference=–15.87, p<0.001;与拼图:Mean Difference=–13.24,p<0.001);其次是在低认知高效果类材料-汽车上的掌控时间显著低于两可类材料-积木、认知效果结合类材料-钓鱼和高认知低效果类材料-拼图上的掌控时间(与积木:Mean Difference=–12.01,p<0.001;与钓鱼:Mean Difference=–6.87,p < 0.01;与拼图:Mean Difference=–4.23, p < 0.05);认知效果结合类材料-钓鱼和高认知低效果类材料-拼图上的掌控时间差异不显著(Mean Difference=2.63, ns.),均显著低于在两可类材料-积木上的掌控时间(钓鱼与积木:Mean Difference=–5.14, p<0.05;拼图与积木:Mean Difference=–7.77,p<0.001);而在两可类材料-积木上的掌控时间显著高于其他各类型材料上的掌控时间(具体差异如上)。整体趋势见图1。

|

| 图 1 不同类型材料上的掌控时间差异 |

对于年龄与材料类型的交互效应,进一步在每个年龄组内对不同类材料的掌控时间进行F检验。结果发现,对于每个年龄组,材料类型差异均显著(4岁组:F (4, 32)=18.34, p<0.001;5岁组:F(4, 31)=10.86, p < 0.001;6岁组:F (4, 30)=14.20, p<0.001)。其中每个年龄组内,按不同材料掌控时间长短排序如下:

4岁组:从高到低依次为:积木、钓鱼、汽车、拼图、图书;

5岁组:从高到低依次为:积木、钓鱼、拼图、汽车、图书;

6岁组:从高到低依次为:拼图、积木、钓鱼、汽车、图书。

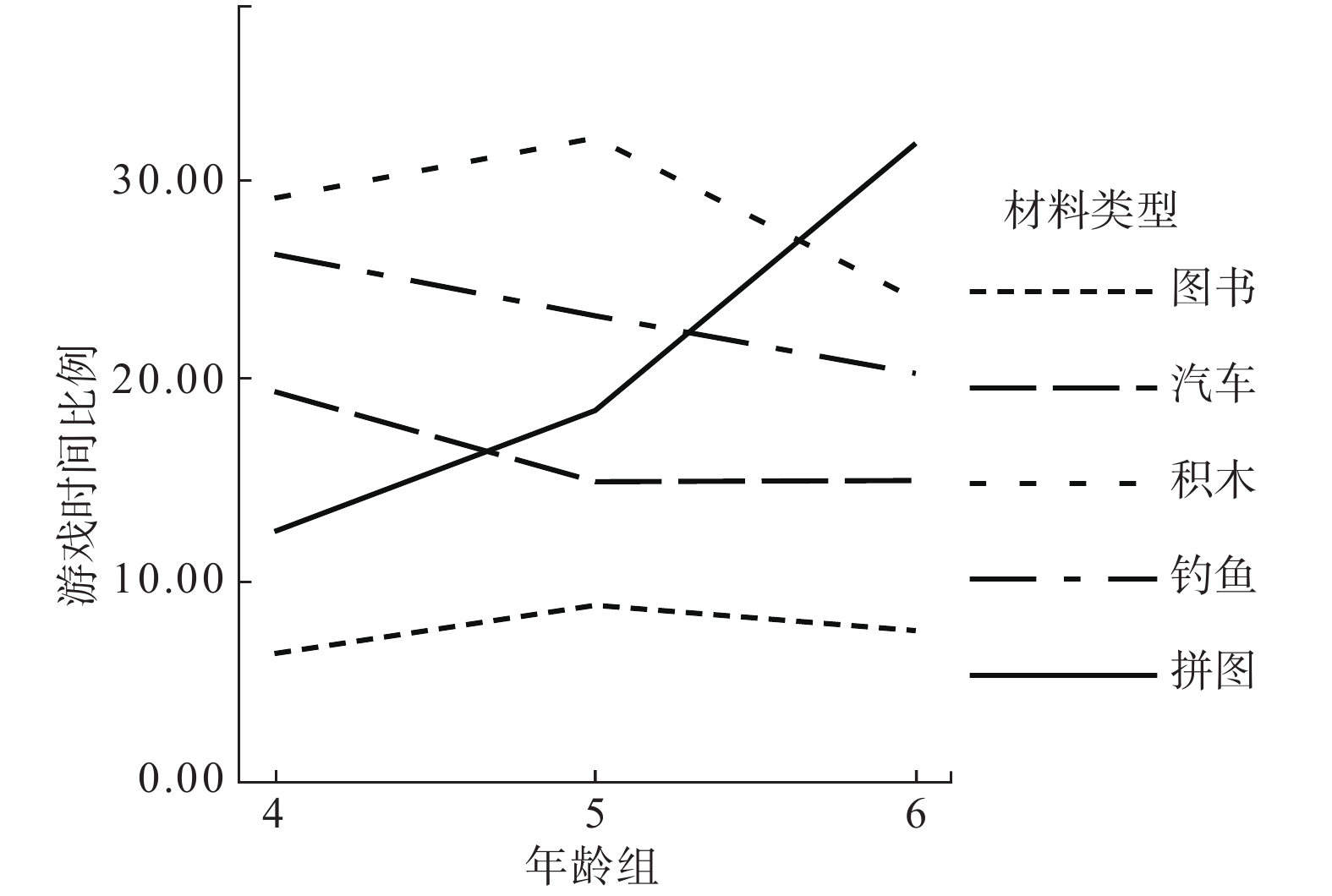

该趋势在图2中清晰可见:除了拼图以外,4-6岁幼儿在其他各类材料玩具上的掌控指向表现出了大体的一致性,即对认知类掌控-图书的水平最低,其次是低认知高效果类掌控-汽车,认知效果结合类掌控-钓鱼,最高是两可类掌控-积木。而且这四类材料在年龄发展趋势上变化比较平缓。但是高认知低效果类掌控-拼图呈现出了显著的年龄差异(4岁与5岁差异不显著,Mean Difference=–6.06, ns.;4岁与6岁差异显著,Mean Difference=–19.45, p<0.001;5岁与6岁差异显著,Mean Difference=–13.39,p<0.01)和明显的变化趋势(4-6岁期间,儿童对这类材料的掌控水平随年龄显著提高,4岁时仍处于较低水平,5岁时上升到中等水平,而到6岁时就超过了其他几类材料,处于最高掌控水平)。

|

| 图 2 不同材料掌控时间随年龄的变化趋势 |

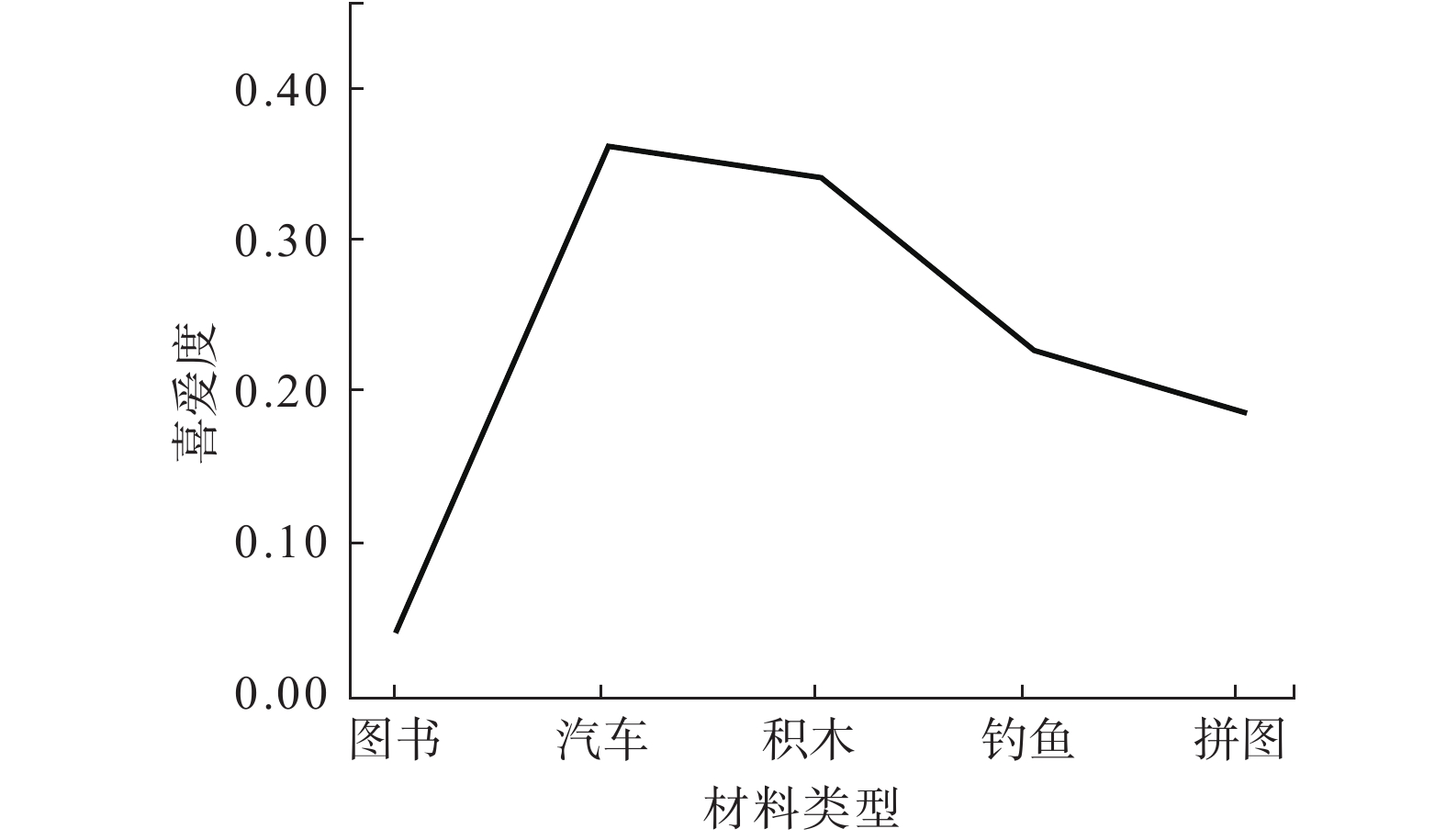

其次,以喜爱程度为因变量进行F检验发现,年龄主效应不显著,F(2, 89)=1.06, ns.,材料类型主效应显著,F(4, 89)=10.85,p < 0.001,两者交互效应显著,F(8, 89)=2.66,p<0.01。对材料类型主效应进行多重检验发现,认知类材料-图书上的喜爱度显著低于其他所有类型材料上的喜爱度(与汽车:Mean Difference=–0.32,p<0.001;与积木:Mean Difference=–0.30,p<0.001;与钓鱼:Mean Difference=–0.19,p<0.01;与拼图:Mean Difference=–0.15,p<0.05);对认知效果结合类材料-钓鱼和高认知低效果类材料-拼图的喜爱度没有显著差异(Mean Difference=0.04,ns.),但两者均显著低于两可类材料-积木和低认知高效果类材料-汽车的喜爱度(钓鱼与积木:Mean Difference=–0.11, p<0.05;钓鱼与汽车:Mean Difference=–0.14,p < 0.05;拼图与积木:Mean Difference=–0.16, p<0.01;拼图与汽车:Mean Difference=–0.18,p<0.01),而对低认知高效果类材料-汽车和两可类材料-积木的喜爱度最高,两者没有显著差异(Mean Difference=0.02,ns.)。整体趋势见图3。

|

| 图 3 不同类型材料上的喜爱度差异 |

对于年龄与材料类型的交互效应,进一步在每个年龄组内对不同类材料的喜爱程度进行F检验。结果发现,对于每个年龄组,材料类型差异均显著(4岁组:F(4, 32)=9.09, p<0.001;5岁组:F(4, 31)=3.28, p<0.05;6岁组:F(4, 30)=4.60, p<0.01)。其中每个年龄组内,按不同材料喜爱度高低排序如下:

4岁组:从高到低依次为:汽车、积木、拼图、钓鱼、图书;

5岁组:从高到低依次为:积木、钓鱼、汽车=拼图、图书;

6岁组:从高到低依次为:积木=汽车、拼图=钓鱼、图书。

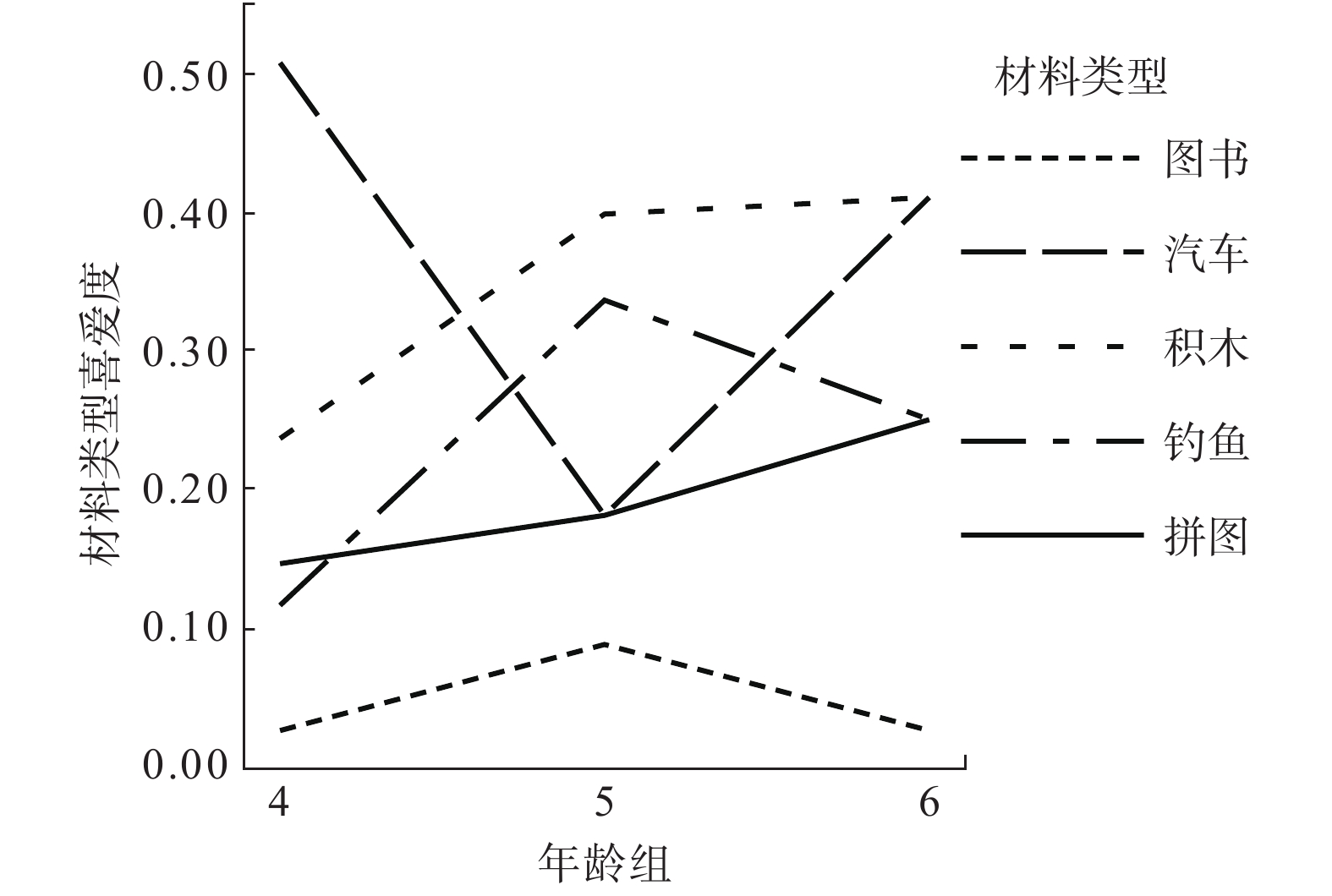

该趋势在图4中可见:对于4-6岁的幼儿,对几类材料的喜爱度及其变化趋势具有较大的差异性。对于认知类掌控-图书来说,4-6岁幼儿的喜爱度都处于最低水平,但却有一个平缓的由升到降的过程,即4岁时喜爱度很低,5岁时相对升高,到6岁又回降到与4岁接近的水平;对于两可类掌控-积木和认知效果结合类掌控-钓鱼来说,幼儿的喜爱度从4岁到5岁都有较大幅度提高,但从5岁到6岁,变化均不明显;而对高认知低效果类掌控-拼图的喜爱度,从4岁到6岁处于缓步上升的趋势。但以上这四类材料的喜爱度变化均没有达到显著水平。然而,对低认知高效果类掌控-汽车的喜爱度在4-6岁幼儿中出现了显著的年龄差异(4岁与5岁差异显著,Mean Difference=0.33, p<0.01;4岁与6岁差异不显著,Mean Difference=0.10,ns.;5岁与6岁差异显著,Mean Difference=–0.23,p=0.05)和非单调的变化趋势,4岁时对汽车的喜爱度处于最高水平,显著高于其他四类材料(与图书相比:Mean Difference=0.48, p<0.001;与积木相比:Mean Difference=0.27,p<0.01;与钓鱼相比:Mean Difference=0.39,p<0.001;与拼图相比:Mean Difference=0.36,p<0.001),而到5岁时显著下降,低于两可类掌控-积木和认知效果结合类掌控-钓鱼,6岁时又显著上升至最高水平(与积木同等),但仍略低于4岁水平。

|

| 图 4 不同材料喜爱度随年龄的变化趋势 |

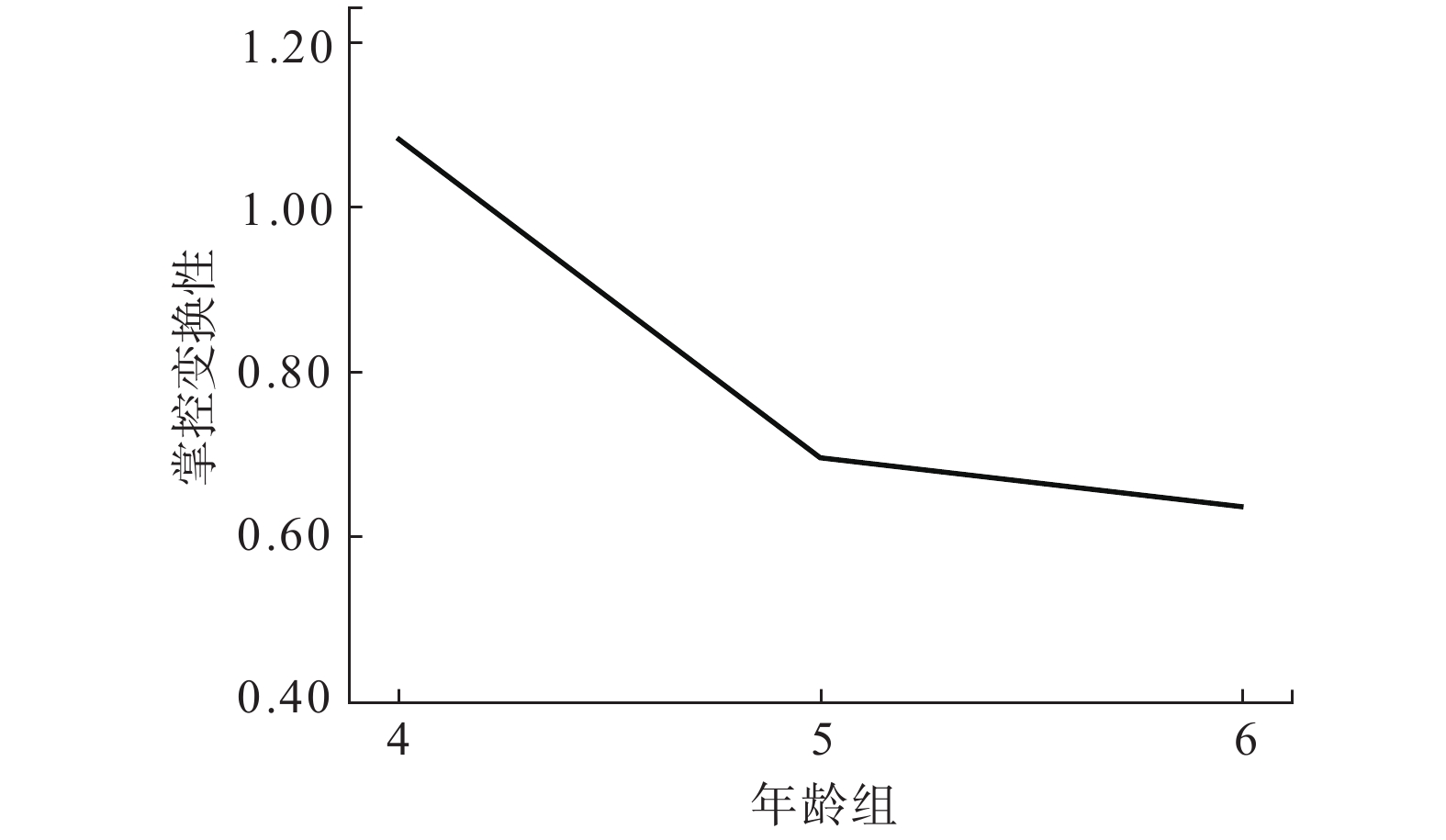

另外,以年龄为自变量,以物体掌控动机的其他两种工具性指标(掌控变换性和脱离掌控时间)分别作为因变量,各自进行单因素方差分析(F检验),结果发现,年龄对掌控变换性作用显著,F (2, 93)=14.98, p<0.001,而对脱离掌控时间作用不显著,F(2, 93)=0.68, ns.。对掌控变换性进行多重检验发现,4岁与5岁差异显著(Mean Difference=0.39, p<0.001),4岁与6岁差异显著(Mean Difference=0.45,p<0.001),5岁与6岁差异不显著(Mean Difference=0.06,ns.)。如图5所示,掌控变换性随年龄增长有显著下降,尤其在4岁到5岁之间。

|

| 图 5 掌控变换性随年龄的变化趋势 |

4 讨论 4.1 不同掌控材料之间的关系

从幼儿在不同类型材料上掌控时间之间的关系来看,只有假设为认知类材料-挂图上的掌控时间与低认知高效果类材料-玩具汽车上的掌控时间有显著正相关,而其他材料之间或无显著相关,或呈显著负相关,说明其他几类材料是可以相互区分的,所以最后在分析中只将图书作为认知类掌控材料,没有对挂图的有关数据进行分析。另外,相关分析结果还表明,其他几类材料上的掌控时间均与拼图上的掌控时间呈负相关,说明在4-6岁期间,高认知低效果类材料对于幼儿掌控动机的影响相对于其他类材料的影响是比较突出的。

4.2 物体掌控动机基本情况分析从掌控动机指标的初步分析结果来看,在工具性指标(掌控时间)方面,4-6岁幼儿在两可类掌控材料-积木上的平均掌控时间比例最长,其次是认知效果结合类材料-钓鱼、高认知低效果类材料-拼图和低认知高效果类材料-玩具汽车,最短的是认知类材料-图书。而从表达性指标(喜爱程度)来看,幼儿最喜欢的是低认知高效果类材料-玩具汽车和两可类材料-积木,其次是认知效果结合类材料-钓鱼和高认知低效果类-拼图,喜爱度最低的仍是认知类材料-图书。可见,幼儿在不同材料上的掌控时间与喜爱度存在一定程度的不一致性(该点在后文详细讨论)。但从相同材料的掌控时间与喜爱度之间的相关来看,相同材料上的掌控工具性指标与表达性指标均存在显著相关。由此可见,虽然掌控动机的工具性指标与表达性指标存在着一定的不一致性,但在统计水平上的相关是显著的。这与以往研究结果存在一些不一致性。很多研究表明,掌控动机的工具性指标和表达性指标之间往往互相独立或相关很低(如,Barrett, Morgan, & Maslin-Cole, 1993; Morgan et al., 1993; Yarrow et al., 1982)。这可能是因为以往很多研究都是将儿童在掌控过程中的情感流露作为掌控动机的表达性指标,而这种情感流露很多时候是看不到的。也就是说,由于一些表达性指标(如掌控过程中的愉悦感)的内隐性导致现有的测量方法无法全面、准确收集到数据信息。这方面问题很多研究者都曾提及(如,Barrett & Morgan, 1995)。但是本研究中,掌控动机的表达性指标选取的是另一种表达性指标——对掌控材料的喜爱程度,由于这个指标不是在掌控过程中收集的,其不足就在于会丢失一些外露的情感表现,但优势在于4-6岁的幼儿都能用语言清晰地表达出对某种材料的喜爱与否,所以能弥补过程愉悦收集不到或收集不准确的不足。而这种用事后访谈的方法得到的表达性指标在本研究结果看来是与工具性指标显著相关的。可见,掌控动机表达性指标与工具性指标之间的关系是与选取的具体指标以及数据收集方法密切相关的。

4.3 物体掌控动机的发展特点 4.3.1 性别差异本研究发现,在物体掌控动机的各项指标中,只有掌控变换性存在显著的性别差异,即男孩的变换性显著大于女孩。掌控变换性是一种综合的掌控动机指标,代表着从一种游戏转向另一种游戏的频率,是游戏中专一性和整体坚持性的反向体现,即变换性越低,对游戏的专一性和坚持性就越高。以往研究中直接运用这个指标的并不多见,但有研究用“游戏连续性”这个指标(如,Jennings, Harmon, Morgan, & Yarrow, 1979)来反应儿童在掌控中的专一性和整体坚持性。可见,这两种指标虽然在正负值上意义相反,但在性质上是相同的。在掌控变换性上,男孩显著高于女孩,说明男孩在掌控过程中的专一性和整体坚持性都比女孩要低。这一结果与有些研究结果是相似的(如Gilmore, Cuskelly, & Purdie, 2003),但与一些研究结果相比,也存在着不一致性(如,Yarrow et al., 1983)。不一致性的原因在于,男孩可能在某一项自己感兴趣的任务上坚持性要高于女孩,但当同时面临多项掌控材料时,可能更好奇于对各种材料都进行尝试,因而导致其掌控变换性更高。

4.3.2 年龄差异本研究发现,幼儿在高认知低效果类材料-拼图上的掌控时间、掌控变换性及低认知高效果类材料-玩具汽车上的喜爱度三个指标上存在显著的年龄差异。

首先,就高认知低效果类材料-拼图的掌控时间来说,4-6岁呈整体上升趋势,但从4岁到5岁上升趋势并不显著,而6岁幼儿有了大幅度提高,显著高于4岁和5岁幼儿。这说明在高认知低效果类材料上的掌控动机在5岁有一个明显的上升转折点,在对物体的掌控上从动作掌控过渡到认知掌控,从低认知卷入过渡到高认知卷入,但是仍没有到达完全认知掌控的动机水平。这一结果与幼儿期认知发展特点也是相匹配的。从皮亚杰的认知发展观点来看,儿童心理的发展起源于主体的动作,而这种动作的本质就是主体与客体的相互作用(张向葵, 桑标, 2012)。也就是说,儿童在生命早期是通过自己的动作与环境发生交互作用,用动作进行思考的。进而他提出了认知发展阶段理论,在生命的头两年,儿童处于感知运动阶段,依靠与生俱来的感觉运动反应来与外界环境接触,依靠实际的动作对知觉到的事物做出反应。到了2-7岁,儿童进入前运算阶段,开始能运用象征性符号在头脑中进行“表象思维”。那么对于本研究的4-6岁幼儿,正处于认知发展的前运算阶段,他们虽然已经摆脱了完全依靠具体动作去感知世界,但仍需调动各种感官功能来帮助他们认识世界。这一方面表现为儿童仍需借助形象生动的外在形式来调动他们的视觉感官功能,另一方面表现为儿童仍需较多地依靠具体的操作和体验才能更好地认识和理解周围环境的活动。

其次,就掌控变换性来说,4-6岁期间掌控变换性随年龄增长呈下降趋势。从4岁到5岁有明显的下降,而从5岁到6岁下降趋势不显著,这说明在物体掌控上的专一性和整体坚持性虽然随年龄增长而提高,但在4到5岁期间提高幅度更大,是一个明显的转折点。这是和儿童成长中的大脑皮质兴奋抑制系统以及对事物的观察特点紧密相关的。3、4岁左右的幼儿大脑兴奋和抑制的发展不平衡,他们只能观察日常生活中所接触事物的表面或明显的特征,进而表现为对这些事物的探索也往往是“蜻蜓点水”式的,而很难控制自己对事物进行更为深入、细致的观察和操作。5-7岁的幼儿大脑皮质的兴奋和抑制机能都有所增强, 他们能够学会控制自己的行为,比较准确地认识周围的事物(赵玲, 1998)。他们不仅能注意事物的表面特征,而且能比较事物的本质特征和非本质特征,发现事物的内在联系及分辨事物的细微差别。这就会引发儿童对事物进行更为细致、深入的思考和探索。因此,可以理解4岁幼儿在物体掌控过程中可能会频繁地由对一种材料的观察和探索转向另一种材料,表现出较高的掌控变换性,而到了5、6岁,随着兴奋和抑制及其平衡性机能的增强,幼儿会相对更为专一地集中在一种材料的掌控上,当深入了解之后再转向另一种材料,进而表现出较低的掌控变换性。

除此,本研究发现对低认知高效果类材料-玩具汽车的喜爱度在年龄上存在着非单向的变化,即先是从4岁到5岁显著下降,再是从5到6岁显著上升。这是假设中没有预料到的,也是一个值得推敲的问题。为什么4岁和6岁幼儿都对低认知高效果类材料-玩具汽车有着相对较高且水平相近的喜爱度,喜爱的原因是一样的吗?通过对幼儿游戏录像的反复观察与分析发现,对于4岁的幼儿,这种高效果类的玩具材料是极易引发幼儿掌控的,因为操作玩具汽车上的各种部件能带来“意想不到的效果”,所以幼儿很愿意操纵它,并享受操纵过程带来的效果,进而表现出较长的掌控时间。随着年龄增长,5岁幼儿对这类玩具材料的操纵及其带来的效果表现出兴趣的明显下降,他们往往在了解了所有部件的功能后,就不再重复这些操纵或重复操纵的次数明显减少,说明5岁幼儿对高效果类材料的掌控动机明显下降。而对于6岁幼儿来说,他们之所以又表现出更长的掌控时间,不是因为他们再次对反馈效果感兴趣,而是用玩具小汽车进行着象征性游戏或结构游戏。例如,幼儿在头脑中会想象出一种故事情境,里面可能有一些人物,而玩具汽车就是故事情境中的一个道具,幼儿就像导演一样想象并操纵着整个“故事”的进展。可能正因为这样,6岁幼儿就再次在这类材料上表现出较长的掌控时间。这个现象在幼儿的游戏发展理论中能够找到依据。邱学青(2008)在其著作中提到,如果将游戏按皮亚杰的认知发展理论进行分类的话,儿童游戏可以分为感觉运动游戏、象征性游戏、结构游戏和规则游戏四类,不同类型游戏是随认知发展而变化的。其中,感觉运动游戏是儿童最早出现的一种游戏形式,主要是通过感知和动作来认识环境、与人交往的,他们最初通过自己的身体作为游戏中心,逐渐开始摆弄和操作具体物体,并不断反复练习已有动作,从简单的、重复的练习中,尝试发现、探索新的动作,并在反复的成功操作和练习中获得愉悦的体验。可见这种游戏和掌控动机的最初表现形式是一致的。随着儿童年龄增长,象征性游戏开始出现,儿童可以脱离当前对实物的知觉,以象征物代替实物并学会用语言符号进行思维。而结构游戏是儿童利用各种不同的结构材料来建构、反映现实生活中的物体。它是游戏活动向非游戏活动的过渡,前期带有象征性,后期逐渐成为一种智力活动。那么,在本研究中,对低认知高效果类材料-玩具汽车,4岁幼儿更多的是进行着感觉运动游戏,而6岁幼儿更多的是进行着象征性游戏或结构游戏。所以,虽然两个年龄幼儿表现出接近的喜爱程度,但喜爱的原因很可能是不一样的。

4.3.3 材料类型差异本研究发现,对于4-6岁的幼儿,在两可类材料-积木上的掌控时间比例最大,其次是认知效果结合类材料-钓鱼和高认知低效果类材料-拼图,较低的是低认知高效果类材料-汽车,最低的是认知类材料-图书。从这个趋势可以看出,对于这个年龄段的幼儿,物体掌控已经开始倾向于有认知参与的掌控,如积木、钓鱼和拼图,而对高效果类的、以动作操作为主的物体掌控倾向开始减弱,但是认知参与的程度还是有影响的。对于完全认知类掌控,掌控倾向却是最低的,而对认知效果结合类和两可类材料(即中等程度的认知卷入)的掌控倾向是最高的。这个整体趋势是符合掌控动机发展特点的。另外,两可类材料与认知效果结合类材料相比,区别在于前者不管对于效果还是认知卷入,其操作目标都是开放性的,而后者对于效果和认知卷入其操作目标是封闭性的。从游戏类型来讲,开放性的材料允许儿童进行更多类型的游戏,如探索性游戏、感觉运动游戏、象征性游戏、建构游戏和结构游戏等,进而给幼儿带来更多的掌控空间,表现出更长的掌控时间。关于材料之间这种细微的目标差异对掌控动机的影响在以往研究中尚不多见,仍有待于更细致、深入的研究。

关于不同材料类型之间的喜爱程度,结果却与掌控时间略有差异。主要差异体现在对低认知高效果类材料-汽车的喜爱度最高,而其他趋势大体相同。那么,幼儿为什么对这类材料在掌控动机的工具性指标(掌控时间)和表达性指标(喜爱度)上存在如此大的差异呢?笔者推断,对于4-6岁的幼儿,这种低认知高效果类材料所能提供的掌控空间是不多的,即对于已经从感知运动阶段过渡到前运算阶段的幼儿,这类材料在认知发展水平上已经不能满足幼儿的需要,所以当幼儿发现了玩具汽车的所有“机关”之后,就觉得没有再可以探索的了,进而表现出较短的掌控时间。但是由于玩具汽车鲜艳的颜色、可爱的卡通人物和上面附有的多个小部件,使得幼儿在情感上还是很喜欢它的,进而表现出较高的喜爱度。

5 结论本研究条件得到以下结论:(1)随年龄增长,幼儿在高认知低效果类材料-拼图上的掌控时间显著提高,掌控变换性显著下降,低认知高效果类材料-喜爱度有先下降后上升的趋势。(2)4-6岁幼儿在不同材料类型上的平均掌控时间存在显著差异。认知类材料-图书最低,两可类材料-积木最高。对不同材料类型的喜爱度存在显著差异,认知类材料-图书最低,低认知高效果类材料-汽车和两可类材料-积木最高。(3)年龄与材料类型对掌控时间和喜爱度的交互作用显著。除了拼图以外,不同年龄(4-6岁)幼儿在其他各类材料玩具上的掌控指向表现出了大体的一致性,随年龄变化比较平缓。但是高认知低效果类掌控-拼图呈现出显著的上升趋势。另外,不同年龄幼儿对几类材料的喜爱度及其变化趋势具有较大的差异性。

邱学青.(2008). 学前儿童游戏 (第四版, p. 86). 南京: 江苏教育出版社. |

张向葵, 桑标.(2012). 发展心理学 (pp. 155–160). 北京: 教育科学出版社. |

赵玲. (1998). 培养幼儿观察能力的几点探讨. 学前教育研究, (1), 47–48. |

Barrett, K. C., & Morgan, G. A. (1995). Continuities and discontinuities in mastery motivation during infancy and toddlerhood: A conceptualization and review. In R. H. MacTurk & G. A. Morgan (Eds.), Mastery motivation: Origins, conceptualizations, and applications (pp. 57–93). Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation. |

Barrett, K. C., Morgan, G. A., & Maslin-Cole, C. (1993). Three studies on the development of mastery motivation in infancy and toddlerhood. In D. J. Messer (Ed.), Mastery motivation in early childhood: Development, measurement and social processes (pp. 83–108). London: Routledge. |

Busch-Rossnagel, N. A. (1997). Mastery motivation in toddlers. Infants and Young Children, 9, 1–11. |

Cain, K. M., & Dweck, C. S. (1995). The relation between motivational patterns and achievement cognitions through the elementary school years. Merrill-Palmer Quarterly, 41, 25–52. |

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2010). Intrinsic motivation. In I. B. Weiner & W. E. Craighead (Eds.), The corsini encyclopedia of psychology (pp. 868–870). Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons. |

Gilmore, L., & Cuskelly, M. (2009). A longitudinal study of motivation and competence in children with Down syndrome: Early childhood to early adolescence. Journal of Intellectual Disability Research, 53, 484–492. |

Gilmore, L., Cuskelly, M., & Purdie, N. (2003). Mastery motivation: stability and predictive validity from ages two to eight. Early Education & Development, 14, 411–424. |

Harter, S. (1975). Developmental differences in the manifestation of mastery motivation on problem-solving tasks. Child Development, 46, 370–378. |

Hauser-Cram, P. (1993). Mastery motivation in three-year old children with Down syndrome. In D. J. Messer (Ed.), Mastery motivation in early childhood: Development, measurement and social processes (pp. 230–249). London: Routledge. |

Jennings, K. D. (1991). Early development of mastery motivation and its relation to the self-concept. In M. Bullock (Ed.), The development of intentional action: Cognitive, motivational and interactive processes. Contributions to human development (Vol. 22, pp. 1–13). Basel, Switzerland: Karger. |

Jennings, K. D., Harmon, R. J., Morgan, G. A., & Yarrow, L. J. (1979). Exploratory play as an index of mastery motivation: Relationships to persistence, cognitive functioning, and environmental measures. Developmental Psychology, 15, 386–394. |

Jennings, K. D., Yarrow, L. J., & Martin, P. P. (1984). Mastery motivation and cognitive development: A longitudinal study from infancy to 3.5 years of age. International Journal of Behavioral Development, 7, 441–461. |

McGrath, M., Sullivan, M. C., Brem, F., & Rocherolle, K. C. (1995). Mastery motivation and cognitive development in 4-year-old children born at various degrees of medical risk. Journal of Pediatric Nursing, 10, 287–295. |

Messer, D. J., McCarthy, M. E., McQuiston, S., MacTurk, R. H., Yarrow, L. J., & Vietze, P. M. (1986). Relation between mastery behavior in infancy and competence in early childhood. Developmental Psychology, 22, 366–372. |

Morgan, G. A., Busch-Rossnagel, N. A., Barrett, K. C., & Wang, J.(2009). The Dimensions of Mastery Questionnaire (DMQ): A manual about its development, psychometrics, and use. Retrieved June 10, 2010, from http://www.mychhs.colostate.edu/gmorgan/docs/DMQmanual(05-11-2009).pdf. |

Morgan, G. A., Maslin-Cole, C., Harmon, R. J., Busch-Rossnagel, N. A., Jennings, K. D., Hauser-Cram, P., & Brockman, L. (1993). Parent and teacher perceptions of young children’s mastery motivation: Assessment and review of research. In D. J. Messer (Ed.), Mastery motivation in early childhood: Development, measurement and social processes (pp. 109–131). London: Routledge. |

Schwethelm, B., & Mahoney, G. (1986). Task persistence among organically impaired mentally retarded children. American Journal of Mental Deficiency, 90, 432–439. |

Turner, L. A., & Johnson, B. (2003). A model of mastery motivation for at-risk preschoolers. Journal of Educational Psychology, 95, 495–505. |

White, R. W. (1959). Motivation reconsidered: The concept of competence. Psychological Review, 66, 297–333. |

Yarrow, L. J., McQuiston, S., MacTurk, R. H., McCarthy, M. E., Klein, R. P., & Vietze, P. M. (1983). Assessment of mastery motivation during the first year of life: Contemporaneous and cross-age relationships. Developmental Psychology, 19, 159–171. |

Yarrow, L. J., Morgan, G. A., Jennings, K. D., Harmon, R. J., & Gaiter, J. L. (1982). Infants’ persistence at tasks: Relationships to cognitive functioning and early experience. Infant Behavior and Development, 5, 131–142. |

Yarrow, L. J., & Pederson, F. A.(1976). The interplay between cognition and motivation in infancy. In M. Lewis (Ed.), Origins of intelligence (pp. 379–399). Boston, MA: Springer. |

2. Research Center of Children Development, Northeast Normal University, School of Psychology, Northeast Normal University, Changchun 130024

2017, Vol. 15

2017, Vol. 15