| 积极情绪体验对创造力影响 |

创造性人才培养的问题,一直是世界各国共同关心的重大课题。就我国而言,党的十八大明确提出“要实施创新驱动发展战略”;《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》将“突出培养造就创新型科技人才”作为人才队伍建设的主要任务;《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》把培养学生“创新精神”作为“办好人民满意的教育”的重要目标。可见,开展大学生创造力研究,探索如何激发和提高其创新能力,不仅仅是一般的理论问题,更是我国亟需解决的重大现实问题。

创造力的研究横跨心理学、教育学、管理学、生理学等多个学科,在众多学科中,没有比心理学所作的贡献更大(贾绪计, 林崇德, 2014)。有学者将心理学的研究取向归纳为“认知心理学取向、发展心理学取向、个体差异心理学取向和社会心理学取向”四种。事实上,除此之外,心理学领域对创造力的影响研究还有第五种取向——情绪心理学取向。迄今为止,情绪与创造力的关系研究主要围绕“情绪创造力和情绪对创造力的影响”两个方面展开。就情绪创造力而言,由于与本研究并无密切联系,所以这里不再赘述。就情绪对创造力的影响而言,其中积极情绪体验对创造力的发挥究竟是起促进作用还是阻碍作用,长期以来学界一直争论不休。既有学者指出积极情绪体验有利于促进创造力的产生,如情绪唤醒理论(Isen, 1987)、情绪一致性检索理论(Forgas, 2002)、享乐权变理论(Martin & Stoner, 1996),以及多巴胺理论(De Dreu, Baas, & Nijstad, 2008)等等;也有学者指出积极情绪体验不利于创造力的产生,如资源分配理论(Ellis & Ashbrook, 1988)和心境一修复理论(Abele-Brehm, 1992)。之所以出现这种现象,可能与积极情绪体验的不同类型有关,就像不同的消极情绪体验对创造性影响不同一样(Probst, Stewart, Gruys, & Tierney, 2007; 卞宏信, 方杰, 卞寅飞, 2013; 王极盛, 丁新华, 2003),不同类型的积极情绪体验对人们创造性的影响有所不同。正如Lubart和Getz(1997)主张特定的情感类型对创造性的意义是不同的,不同的情感类型提供不同的原材料,激活不同的认知网络,结果导致不同的创造性反应。已有的实证研究也似乎表明,不同类型的积极情绪体验对创造力有不同的影响,例如,胡卫平和王兴起(2010)对209名被试进行实验研究,发现高兴等积极情绪体验对学生的创造能力具有显著的促进作用;卢家楣,贺雯,刘伟和卢盛华(2005)发现学生在愉快情绪状态下的创造性总体发挥水平显著高于难过情绪状态;然而,Lyubomirsky,King和Diener(2005)却指出,有时像兴奋等积极情绪状态下比中性条件下产生更少的创造性。为此,我们展开本项研究。

由于积极情绪体验种类繁多,那么究竟考察哪些积极情绪体验对创造力的影响呢?近年来,为更好地了解学生课堂情绪体验对其学习效率的影响情况,我们通过对913名学生的调查发现,对学习效率最具促进作用的课堂情绪体验为感动体验(张鹏程, 2014)。另外,从教育的导向性看,课堂教学的过程中教师应该让学生产生愉快的情绪体验,使其乐学(卢家楣, 2000b)。然而,感动与愉快对创造力的影响情况究竟如何呢?至今鲜有相关的实证研究。因此,本研究主要选取“感动”和“愉快”两种积极情绪体验,作为对照,也选取了“中性情绪体验”。关于创造力的性别差异方面,学术界主要从发散性思维和聚合性思维两个层面展开。发散思维是创造性思维的核心(Guilford, 1967),甚至被等同为创造性思维(Subbotsky, Hysted, & Jones, 2010; Runco, 2008)。Sayed和Mohamed(2013)研究表明,发散思维并无显著性别差异。同时,聚合思维是创造性思维的基本成分。早期,Chusmir和Koberg(1986)利用RAT和表现需求问卷对96名男性和69名女性进行研究发现:两组被试聚合思维的平均成绩无显著差异。后来,学术界对两性聚合思维进行多次研究,也没有发现二者有显著差异(Suzuki & Usher, 2009)。已有研究似乎表明,在创造性方面并不存在显著的性别差异。另外,在情绪体验的诱发上,早期学界多采用图片(Stark et al., 2007)、气体(Hayes, Stevenson, & Coltheart, 2009)、词语(Sarlo, Buodo, Poli, & Palomba, 2005)方式,近年来张晓静(2011)研究表明,情绪面孔引起的可能是情绪识别过程,而情绪场景图片引起的可能是直接的情绪体验过程。为此,本研究通过尝试创设故事情境的方法来诱发情绪体验,即中性图片(条件刺激)与感动或愉快情境(无条件刺激)之间建立联结以诱发被试对中性图片产生感动或愉快情绪。研究假设:与中性情绪体验相比,感动和愉快两种积极情绪体验类型对被试创造力得分都具有显著提升作用,且感动体验效果更好;在创造力得分上性别差异不显著。

2 方法 2.1 被试随机抽取62名在校大学生作为被试,且无生理或精神病史。他们先后参加《积极/消极情绪量表》和《托兰斯创造性思维测验》,以测试和平衡其情绪体验和创造力水平(见表1)。因数据记录缺损、不合格等原因而剔除2名被试。最终参加实验的被试被随机分为ABC三组,每组被试20名,男女各半。

| 表 1 三组被试在PANA和创造性思维测验上的得分情况 |

2.2 实验材料

情绪体验诱发材料:首先,搜集常见的容易引起大学生感动或愉快情绪体验的情境故事。其次,用客观的语言对情境进行描述,并对情境的语词和篇幅进行标准化处理。然后,与心理学专家、老师一起讨论,并结合大学生的访谈建议,最终确定了3个情境故事,分别作为本研究用来诱发感动情绪体验材料,即选择哈尔滨张丽莉老师救人事件和相应的图片;愉快情绪体验材料,即桥儿助人的快乐故事和相应的图片;中性情绪体验材料,即电风扇产品使用说明书和相应的图片。并请具有或接近播音水平的大学生录制成音频材料。

创造力测量材料:尽管测量创造力的工具很多,诸如《南加利福尼亚大学测验》,《托兰斯创造性思维测验》,《威廉姆斯创造倾向测验》等等。但是我国学者张庆林在已有研究工具的基础上,创造性地编制了《科学发明创造实验问题库》,以此来测量人们的创造力水平(朱丹, 罗俊龙, 朱海雪, 邱江, 张庆林,2011)。目前该问题库通过测验已经证实了其信度和效度,可以运用该问题库,更好地针对国内的被试进行测试。为此,根据《科学发明创造实验问题库》中材料的难易度,本研究选取了其中正确率在60%-80%之间的30道题目,包括原型学习材料、情境、问题及参考答案。

2.3 实验设计采用单因素3水平(情绪体验类型: 感动、愉快、中性)被试间设计。采用预实验中的ABC三组被试,被试所做的30道创造性题目完全一样。

2.4 实验设备与程序本研究采用的实验仪器是荷兰Mind-Media公司生产的SPIRIT-10多通道生物反馈仪和BioTrace+软件。在多参数生物反馈仪上通过脚本编辑(script editor)和画面编辑(screen editor)编好实验程序后,找普通大学生作为被试对实验设计的效果进行了前期考察。实验程序如下:

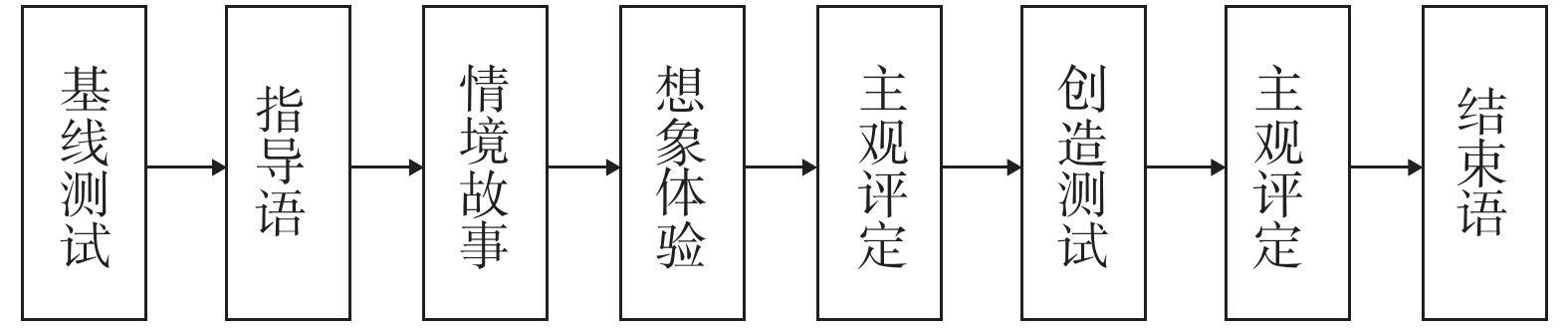

首先,进行基线测试,记录生理指标。基线指导语:现在请你保持平静和放松—呈现一般指导语:下面将出现一段音频材料!—呈现音频材料—想象体验,记录生理指标,想象体验指导语:现在请你闭上眼睛,体验一下故事情境带给你怎样的情绪体验。—填写情绪体验评定表,指导语:接下来,请你用0~6数字来对自身产生的情绪体验程度进行评定,数字越靠近0表示程度越低,数字越靠近6表示程度越高。—随后进入创造力测试阶段。实验采用的是10对10的范式,即把全部30道题分为三个实验块(block),被试每次学习完10个原型后进行相应的10个测试。在测试中,通过每个实验块完成之后,再次呈现情境故事和故事相应的图片伴随每道测试题出现两种手段,以此保证情绪的持续状态。实验时采用ABBA矩阵平衡顺序效应。—填写主观体验评定表,指导语:接下来,请你用0~6数字来对实验过程中产生的情绪体验程度进行评定,数字越靠近0表示程度越低,数字越靠近6表示程度越高。实验流程如图1所示。

|

| 图 1 实验流程图 |

2.5 数据采集与统计

结合已有研究,本实验主要收集四个通道的生理数据,分别为皮电(SC)、皮温(Temp)、肌电(EMG)、血容量(包括相对血容量值BVP和心率HR)。本次实验主要采用平均值,而最小值、最大值和标准差仅作为参考。最初生成的生理数据以.txt文本形式呈现,因而,我们先将收集的所有生理数据在Excel上进行整理后,再采用SPSS13.0软件对行为数据和生理数据进行处理与统计。

3 结果 3.1 情绪体验诱发效果的检验对感动情绪体验、愉快情绪体验和中性情绪体验三个组在情绪体验自评表上的得分进行统计。结果见表2。

| 表 2 三种不同情绪体验组与基线在行为数据上的差异检验 |

感动体验组、愉快体验组与基线进行t检验的结果分别是:t=–13.16,p<0.001;t=–20.29,p<0.001。这表明感动体验组、愉快体验组与基线时的体验差异显著。而中性体验组与基线进行t检验的结果是t=–0.85,p=0.41,这表明中性体验组与基线时的体验差异不显著。

对情境故事前后,三种积极情绪体验条件下被试皮电(SC)、皮温(Temp)、肌电(EMG)、血容量(包括血容量搏动BVP和心率HR)等各生理指标在基线和诱发时的平均值进行配对样本t检验,以检验情绪体验诱发的有效性(见表3)。

| 表 3 三种情绪体验组在生理数据上的差异检验 |

统计结果显示,在情绪诱发前后,感动体验组的基线测试与诱发期进行t检验:t=–3.84,p<0.05;t=–2.95,p<0.05;t=4.25,p<0.001;t=–4.06,p<0.05;都达到了显著性差异水平。对愉快情绪体验组的基线测试与诱发期进行检验:t=–4.53,p<0.001;t=–3.19,p<0.01;t=–2.38,p<0.05;t=–2.70,p<0.05;都达到了显著性差异水平。说明感动体验组和愉快体验组的被试听完情境故事后,被试的生理指标出现明显波动,情境故事有效地诱发了被试的情绪。中性情绪体验组的基线与诱发期的t检验结果显示:t=0.78,p>0.05;t=896,p>0.05;t=0.57,p>0.05;t=0.72,p>0.05,都未达到显著差异水平。说明被试保持了平静的中性情绪状态。

结合行为数据与生理数据,表明三种情绪体验诱发的效果是显著的,达到了预期目的。

3.2 创造力测验得分检验被试的创造力得分即科学发明创造实验问题的问题解决得分。该部分得分,先要确定被试选择“认可”和“一致”的问题为有效答题,然后再对答题纸上被试的答案进行对错评判,对得“1”分,错误不得分。对愤怒、厌恶和中性三组情绪体验被试创造力测试的正确率结果进行方差分析。

对三组情绪体验下被试创造力的正确率进行方差分析,结果显示:F(2, 57)=26.72,p<0.001。这表明被试的创造力(科学发明问题解决)得分存在极其显著的差异。进一步进行多重比较分析,结果表明,三组情绪体验下被试的创造力水平两两比较差异性显著。其中感动体验下被试的创造力水平(0.75±0.08)显著高于愉快体验(0.65±0.11)和中性体验组(0.51±0.12);愉快体验组显著高于中性体验组。因此,积极情绪体验下的不同情绪体验类型对创造力都具有显著的促进作用,其中感动体验比愉快体验效果更显著。

3.3 男女性别差异检验对男女被试进行独立样本t检验,结果如表4显示:三组情绪体验的男被试和女被试在科学发明创造实验问题解决的得分上:t=–0.94,p>0.05;t=2.21,p>0.05;t=–0.65,p>0.05,差异均未达到显著水平;整体实验中男被试和女被试在科学发明创造实验问题解决的得分上:t=0.11,p>0.05,差异未达到显著水平。这表明:不同情绪体验条件下,男女被试在创造力上不存在性别差异。

| 表 4 三种不同情绪体验组下性别差异比较 |

4 讨论

早期,人们倾向于认为积极情绪体验对创造力具有促进作用(Amabile, Barsade, Mueller, & Staw, 2005; Frederickson & Joiner, 2002; Grawitch, Munz, & Kramer, 2003; 卢家楣等, 2005)。后来,有少数学者(Kaufmann & Vosburg, 1997)通过研究发现积极情绪体验对创造力也具有抑制作用。本研究通过诱发不同类型的积极情绪体验,以科学发明创造实验问题为创造力测试材料,验证了已有研究的部分观点,即不同类型的积极情绪体验类型对创造力都具有显著的促进作用,其与积极情绪体验的类型无关。就本研究而言,其中感动体验和愉快体验对创造力都具有显著促进作用,且感动体验效果更好。与此同时,本研究还发现不同积极情绪体验下男女被试在创造力上并无差异,这证明了本研究的实验假设,即性别差异对被试创造力没有影响。

积极情绪体验能有效促进大学生创造力的发挥与提高,这可能是由于当个体体验到积极的情绪时,一方面有效激活了存储于自身长时记忆系统中的有利信息,使之与创造性材料中的信息积极联结,提高认知加工效果(De Dreu et al., 2008),从而促进了问题解决。正如情绪一致性检索理论(Forgas, 2002)研究发现,积极情绪体验能激活长时记忆中更多的积极材料,产生更广泛的联结,使个体获得更丰富、更多样化的信息。因此,积极情绪体验能够促进发散思维和认知灵活性。这不同于当激发出消极情绪体验时,用于创造性的认知资源将会转向产生一种防御物,致使个体很难将资源有效分配到创造性的任务中,从而使得消极情绪体验抑制创造力(Basch, 1996)。另一方面,在日常生活中,人们更倾向于体验积极的情绪而非消极的情绪。这样,在问题解决的过程中,个体为了保持自身愉悦的体验,就会想办法解决问题并消除不利因素,致使创造性也得到了相应提高。正如享乐权变理论(Martin & Stoner, 1996)认为,积极情绪体验下的个体会比其他情绪下更加重视某项活动的享乐结果,他们更迫切地需要通过采取某种行动来维持或提高当前的愉悦情绪,因而会投入更多的努力,从而生成更多的创造性反应。同时,从生理机制上看,积极情绪体验能够促进脑中多巴胺的分泌,从而调节和改善脑的认知改组功能,有利于创造性问题解决能力的提升(Ashby, Isen, & Turken, 1999)。相比之下,感动体验比愉快体验效果更好,这可能是因为与愉快体验相比,感动体验的唤醒度更高,从而更有利于激活情绪对认知的促进作用,这在实验结束后对被试的访谈所证实。

另外,本研究与已有研究存在部分差异,可能与三种因素密切相关:一是情绪体验的诱发方面。以往研究多采用图片(Lang, Bradley, & Cuthbert, 2008)、气体(Hayes et al., 2009)、词语(Sarlo et al., 2005)等方式,而本研究则是通过中性图片(条件刺激)与带有特定情绪的情境(无条件刺激)之间建立联结以诱发被试对中性图片产生相应的情绪体验,这就使得诱发的情绪体验生态效度较高。在实验过程中,将与情境故事相联系的图片与测试创造力问题的材料一起呈现,这就保证了情绪体验的维持性问题。二是在创造力测试的选择方面。原型启发理论中,包括一个“学习—提取”的过程,即被试先把学习的原型材料进行存储,然后在问题解决的过程中对存储的信息进行提取(朱丹等, 2011)。本研究采取原型启发作为创造力测试材料,使得创造力测试更具真实性。三是本研究通过行为数据、生理数据和主观报告“三位一体”的方法,而非单一方法的运用,这就使得实验结果具有更高的精准性和信效度。

本研究取得的成果值得肯定,但也存在一些不足,在未来的研究中值得进一步探究。例如,尽管《科学发明创造实验问题库》作为国内学者自行编制的创造力问卷,其信效度已被证实较高,但由于其题库题量不够大,这一定程度上影响了被试对于问题的选择。又如,尽管本研究发现积极情绪体验能有效促进创造力的发挥,其与积极情绪体验的类型无关。事实上,同一种情绪体验类型,其唤醒度也存在极大差异。如同样是愉快,从惬意、欢乐到大喜、狂喜等,可以分出若干等级(卢家楣, 2000a)。那么,关于不同唤醒度下的积极情绪体验对创造力的影响情况无疑是今后情感-创造力方面研究的重要课题。

5 结论本研究表明,不同类型的积极情绪体验类型对创造力都具有显著的促进作用,但是不同的积极情绪体验类型效果不同。就本研究而言,其中感动体验和愉快体验对创造力都具有显著促进作用,且感动体验效果更好。与此同时,本研究还发现不同积极情绪体验下男女被试在创造力上并无差异,这表明创造力水平并不存在男女性别差异。

卞宏信, 方杰, 卞寅飞. (2013). 员工情绪状态与员工创造力的关系探讨. 中国电力教育, (33), 147–149. |

胡卫平, 王兴起. (2010). 情绪对创造性科学问题提出能力的影响. 心理科学, 33(3), 608–611. |

贾绪计, 林崇德. (2014). 创造力研究: 心理学领域的四种取向. 北京师范大学学报(社会科学版), (1), 61–67. |

卢家楣.(2000a). 情感教学心理学. 上海: 上海教育出版社. |

卢家楣. (2000b). 学习的苦乐观新论. 教育研究, (10), 48–53. |

卢家楣, 贺雯, 刘伟, 卢盛华. (2005). 焦虑对学生创造性的影响. 心理学报, 37(6), 791–796. |

王极盛, 丁新华. (2003). 中学生创新心理素质与相关因素的综合研究. 心理科学, 26(4), 599–602. |

张鹏程. (2014). 中学生课堂情绪体验研究 (博士学位论文). 上海师范大学. |

张晓静.(2011). 两类厌恶材料: 厌恶敏感性相关的fMRI研究 (硕士学位论文). 西南大学. |

朱丹, 罗俊龙, 朱海雪, 邱江, 张庆林. (2011). 科学发明创造思维过程中的原型启发效应. 西南大学学报(社会科学版), 37(5), 144–149. |

Abele-Brehm, A. (1992). Positive and negative mood influences on creativity: Evidence for asymmetrical effects. Polish Psychological Bulletin, 23, 203–221. |

Amabile, T. M., Barsade, S. G., Mueller, J. S., & Staw, B. M. (2005). Affect and creativity at work. Administrative Science Quarterly, 50, 367–403. |

Ashby, F. G., Isen, A. M., & Turken, A. U. (1999). A neuropsychological theory of positive affect and its influence on cognition. Psychological Review, 106, 529–550. |

Basch, M, F. (1996). Affect and defense (pp. 257–269). In D. L. Nathanson (Ed.), Knowing feeling: Affect, script, and psychotherapy. New York: W. W. Norton & Company. |

Beedie, C. T., Terry, P., & Lane, A. (2005). Distinctions between emotion and mood. Cognition & Emotion, 19, 847–878. |

Chusmir, L. H., & Koberg, S. S. (1986). Creativity differences among managers. Journal of Vocational Behavior, 29, 240–253. |

De Dreu, C. K. W., Baas, M., & Nijstad, B. A. (2008). Hedonic tone and activation level in the mood-creativity link: Toward a dual pathway to creativity model. Journal of Personality & Social Psychology, 94(5), 739–752. |

Ellis, H. C., & Ashbrook, P. W.(1988). Resource allocation model of the effects of depressed mood states on memory. In K. Fiedler, & J. P. Forgas(Ed.), Affect, Cognition and Social Behaviour (pp. 25–43). |

Forgas, J. P. (2002). Feeling and doing: Affective influences on interpersonal behavior. Psychological Inquiry, 13(1), 1–28. |

Frederickson, B. L., & Joiner, T. (2002). Positive emotions trigger upward spirals toward emotional well-being. Psychological Science, 13, 172–175. |

George, J. M., & Zhou, J. (2007). Dual tuning in a supportive context: Joint contributions of positive mood, negative mood, and supervisory behaviors to employee creativity. Academy of Management Journal, 50(3), 605–622. |

Grawitch, M. J., Munz, D. C., & Kramer, T. J. (2003). Effects of member mood states on creative performance in temporary workgroups. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 7, 41–54. |

Guilford, J. P. (1967). Creativity: Yesterday, today and tomorrow. The Journal of Creative Behavior, 1(1), 3–14. |

Hayes, C. J., Stevenson, R. J., & Coltheart, M. (2009). Production of spontaneous and posed facial expressions in patients with Huntington′s disease: Impaired communication of disgust. Cognition and Emotion, 23(1), 118–134. |

Isen, A.M., Daubman, K. A., Nowicki, G. P. & Sherman, S. J. (editor). (1987). Positive Affect Facilitates Creative Problem Solving. Journal of Personality and Social Psychology, 52(6), 1122-1131. |

Kaufmann, G., & Vosburg, S. K. (1997). ‘Paradoxical’ mood effects on creative problem-solving. Cognition and Emotion, 11, 151–170. |

Lubart, T. I., & Getz, I. (1997). Emotion, metaphor, and the creative process. Creativity Research Journal, 10, 285–301. |

Lang, P.J., Bradley, M.M., & Cuthbert, B.N. (2008). International affective picture system (IAPS): affective ratings of pictures and instruction manual. Technical Report A-8. University of Florida, Gainesville, FL. |

Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E. (2005). The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to success? Psychological Bulletin, 131, 803–855. |

Martin, L., & Stoner, P. (1996). Mood as input: What we think about how we feel determines how we think. Martin LL, Tesser A, eds. Striving and Feeling: Interactions Among Goals, Affect, and Self-Regulation (Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ), 279–301. |

Probst, T. M., Stewart, S. M., Gruys, M. L., & Tierney, B. W. (2007). Productivity, counterproductivity and creativity: The ups and downs of job insecurity. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 80, 479–497. |

Runco, M. A. (2008). Commentary: Divergent thinking is not synonymous with creativity. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 2(2), 93–96. |

Sarlo, M., Buodo, G., Poli, S., & Palomba, D. (2005). Changes in EEG alpha power to different disgust elicitors: The specificity of mutilations. Neuroscience Letters, 382(3), 291–296. |

Sayed, E. M., & Mohamed, A. H. H. (2013). Gender differences in divergent thinking: Use of the test of creative Thinking-drawing production on an Egyptian sample. Creativity Research Journal, 25(2), 222–227. |

Stark, R., Zimmermann, M., Kagerer, S., Schienle, A., Walter, B., Weygandt, M., & Vaitl, D. (2007). Hemodynamic brain correlates of disgust and fear ratings. NeuroImage, 37(2), 663–673. |

Subbotsky, E., Hysted, C., & Jones, N. (2010). Watching films with magical content facilitates creativity in children. Perceptual and Motor Skills, 111(1), 261–277. |

Suzuki, A., & Usher, M. (2009). Individual differences in language lateralisation, schizotypy and the remote-associate task. Personality and Individual Differences, 46(5), 622-626. |

2017, Vol. 15

2017, Vol. 15