目前,蒸汽吞吐和蒸汽驱作为提高稠油油藏采油速度和采收率的技术在国内外油田得到了广泛应用。但对于“埋藏深、储层薄”的稠油油藏,由于常规注蒸汽吞吐热损失大,加热降黏作用弱,导致经济效益差。因此,注蒸汽热采的改进方法是在注蒸汽的同时,混注化学药剂来破坏沥青质的大分子结构,以此降低原油黏度和油水界面张力,从而达到增加稠油在地层中的流动能力和改善注蒸汽热采的开发效果[1-4]。与常规注蒸汽不同,多元热流体是蒸汽、热水、氮气和二氧化碳的混合物,它通过加热降黏、减小热损失、气体溶解降黏、气体增压等多组分的协同效应开采原油[5-7],其增油机理更复杂,生产规律与常规注蒸汽不同,更适合“深、薄、稠”油藏热采。然而目前对多元热流体热采的研究主要集中于一些一维驱油机理实验研究、吞吐阶段的数值模拟以及油田应用[8-11],缺乏多元热流体驱替阶段的加热腔扩展和生产动态规律的研究和应用[12-15]。

笔者针对多元热流体的特殊性,通过一组三维比例物模实验,研究了多元热流体驱的加热腔分布规律与生产动态之间的关系,在此基础上,建立数值实验模型,通过3组数值实验对比了多元热流体驱、蒸汽驱、蒸汽复合驱(蒸汽干度为0.6的多元热流体)的开发效果,研究了多元热流体驱替不同生产阶段的主要增油机理、加热腔分布规律以及动态响应特征,并对渤海N稠油油田南区水平井多元热流体三轮吞吐后转驱的工艺参数进行了优化,为开展注多元热流体驱替的矿场实验奠定了基础。

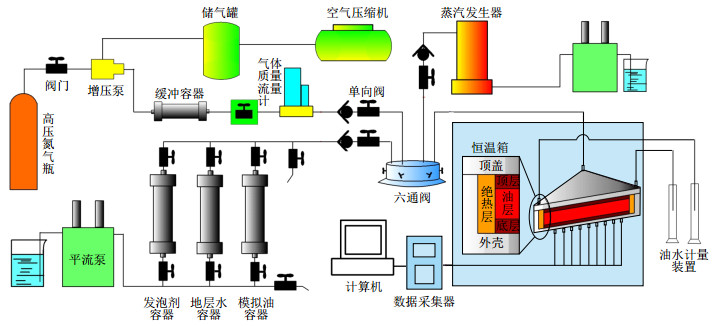

1 物理模拟研究 1.1 实验装置设计的高温高压三维热采物理模拟系统(图 1)主要由注入系统、模型主体、产出系统、采集系统、辅助部分等5部分组成。其中注入系统主要有平流泵、蒸汽发生器、氮气瓶及气体质量流量控制仪、加热带、中间容器等;模型主体主要是高温高压三维热采模型和恒温箱;产出系统主要是量筒和控制阀门;采集系统主要有压力和温度传感器、数据采集箱和计算机等;辅助部分包括干燥箱、黏度计、天车及天平等。

|

| 图1 注多元热流体高温高压三维热采物理模拟系统 Fig. 1 Physical simulation system for thermal recovery of high temperature and high pressure for multi-thermal fluids |

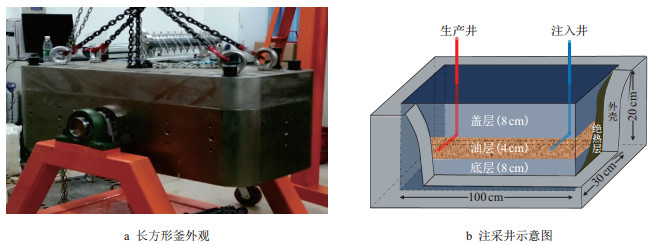

本文设计的高温高压三维热采模型内腔长度为100 cm,宽度为30 cm,深度为20 cm;耐压达到15 MPa,耐温达到350 ℃。蒸汽注入井与沿程管线安装了电加热装置,实验过程中电加热装置的加热温度与蒸汽发生器的温度一致。两口水平井部署在油层中的同一深度,如图 2所示。

|

| 图2 多元热流体驱长方形釜外腔及三维实验注采井示意图 Fig. 2 Rectangular kettle lumen and diagram of multi-thermal fluids flooding injection and production well |

渤海N稠油油田南区目前已有11口注多元热流体吞吐的水平井,主要的热采井位于同一个主力砂体,11口井均完成第一轮吞吐,其中,6口井完成了第二轮吞吐,4口井正进行第三轮吞吐,计划开展转驱先导实验。注多元热流体转驱先导实验的井组为200 m×300 m的反五点井网,物理模型选取井网的1/4,即通过1口水平井注入多元热流体,通过1口水平井生产(边井)。受三维模型尺寸限制,选择设计水平段长度的1/6进行物模实验。以N稠油油田南区的岩石和流体条件为基础进行三维比例物理模型的设计,使用Pujol和Boberg[16]的相似准则对油藏和井筒按比例模化,主要参数见表 1和表 2。

| 表1 注多元热流体油藏原型与三维比例模型参数转换表 Tab. 1 Parameter conversion table of oil reservoir prototype and scale model |

| 表2 生产阶段操作参数 Tab. 2 Operation parameters of production stage |

实验步骤主要包括实验准备、模型装填、封装模型、建立初始温度场、注入流体调试、采出系统维持压力设置、实验运行等。整个实验过程至瞬时油汽比低于0.1结束。

2 实验结果与分析 2.1 注多元热流体多轮吞吐降压阶段对于初始压力较高的油藏,转驱前通常通过多轮吞吐降压。实验设计3个轮次吞吐,两口水平生产井分别依次吞吐,每个吞吐周期焖井2 min,每周期生产至不出液为止(实验用时360 min)。前3个吞吐周期的阶段采出程度分别为1.5%,2.7%和4.7%,周期间的采出程度随吞吐轮次的增加呈现增加的趋势。主要原因是第一轮多元热流体吞吐加热范围小,水平井动用范围较小,表现出瞬时产油量较低;而第二轮和第三轮吞吐的加热范围明显增加,最高温度达到约170 ℃,动用范围增大,表现出瞬时产油量较高。吞吐阶段总采出程度可达到8.9%,油藏平均压力从10.0 MPa降至3.7 MPa。由于随着油藏平均压力的下降,注多元热流体吞吐效果变差,需要转吞吐为驱替,进一步提高采收率。

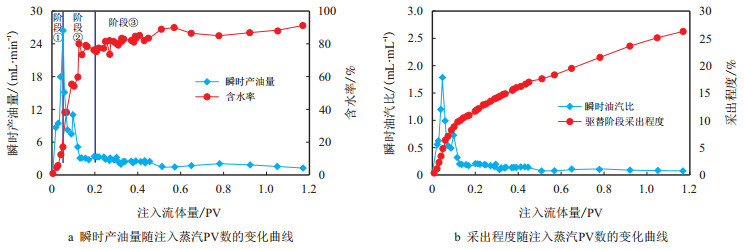

2.2 注多元热流体驱替阶段注多元热流体驱至瞬时油汽比低于0.1时为止,整个驱替阶段采出程度达到26.3%。图 3表示了整个驱替阶段瞬时产油量随注入蒸汽PV数变化的关系。从图 3可以看出,随着注入蒸汽PV数的增大,含水率增加,瞬时产油量呈现出快速增加后迅速递减的趋势。根据瞬时产油量的变化,可将多元热流体驱的生产过程划分为3个阶段,分别为:快速见效阶段、迅速递减阶段及缓慢递减阶段。

|

| 图3 多元热流体驱三维物模实验生产动态曲线 Fig. 3 Production curve of three dimensional physical simulation experiment |

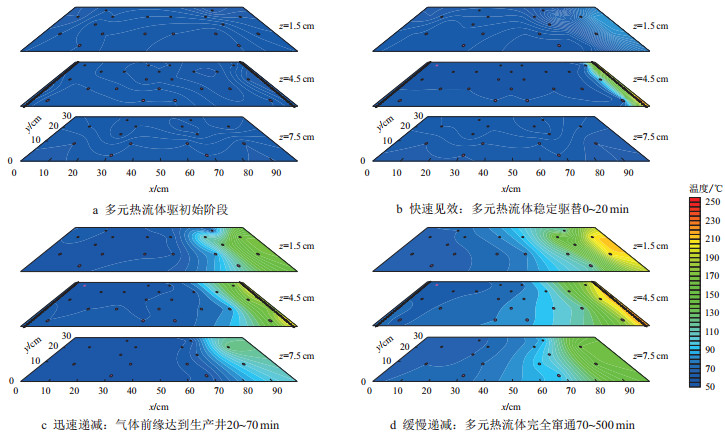

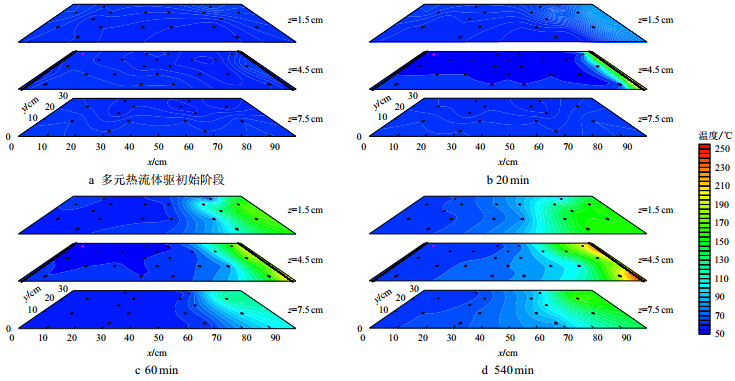

多元热流体驱的生产规律与加热腔的扩展有密切的相关性。图 4表示了实验中整个多元热流体驱替阶段的加热腔变化规律。根据加热腔的变化情况,可划分为注多元热流体稳定驱替、流体前缘到达生产井、流体窜流到生产井3个阶段,并分别与生产动态的3个阶段相对应。

|

| 图4 多元热流体驱加热腔阶段划分对应图 Fig. 4 Temperature profile of multi-thermal fluids flooding |

快速见效阶段对应加热腔的稳定扩展阶段,瞬时产油量大幅度增加,含水率逐渐增加,但仍然处于较低水平;当驱替20 min时,瞬时产油量和油汽比达到最大值,快速见效阶段结束。该阶段的采出程度仅为4.8%,具有见效快、生产时间短、采出程度低的特点。原因是多元热流体中的氮气和二氧化碳自注入井快速向生产井推进,同时, 氮气和二氧化碳在重力分异作用下向油藏顶部运移,加速了流体前缘的扩展,从而使得转驱快速见效。至20 min时,油藏整体温度已高于60 ℃,油藏顶部高温前缘达到油藏1/3处,如图 4b所示。

2.2.2 迅速递减阶段迅速递减阶段对应流体前缘到达生产井后的加热腔扩展阶段,瞬时产油量快速递减,含水率大幅度增加,此时顶部与中部对应的高温前缘达到生产井。该阶段的采出程度为5.9%,生产时间较短。其原因是当驱替生产70 min时,生产井出现明显气窜,中部和底部温度场扩展明显,说明热水携带热量沿中部和底部运移。随着驱替的进行,高温前缘继续扩展,到达生产井时迅速递减阶段结束,如图 4c所示。

2.2.3 缓慢递减阶段缓慢递减阶段对应流体窜流到生产井后的加热腔扩展阶段。该阶段的采出程度为15.6%,与前两个阶段不同,它具有采油速度慢、生产时间长、含水率高等特点。

瞬时产油量从最高的17.7 mL/min降至瞬时1.7 mL/min,含水率从60.7%增至95.7%。产生这种现象的原因在于顶层与底层高温区域范围较大,在模型的顶部、中部和底部均出现了窜流,说明多元热流体中的氮气和二氧化碳具有携带热量在顶部运移的作用,多元热流体中的热水在底部运移,使得加热前缘均匀推进,提高了纵向上的波及体积,如图 4d所示。但由于出现窜流,流体通过窜流通道流向生产井,加热范围扩展较慢,驱替产量维持在较低水平,并开始缓慢递减。

3 数值实验研究用根据实际实验模型建立的数值模型进行参数优化、方案对比等研究,具有费用少、时间短等优点[17]。在对实验数据进行历史拟合的基础上,根据三维物理模型建立了数值实验模型,根据三维实验阶段划分的结果,分析了多元热流体驱、蒸汽驱、蒸汽复合驱不同生产阶段的温度场和生产指标。

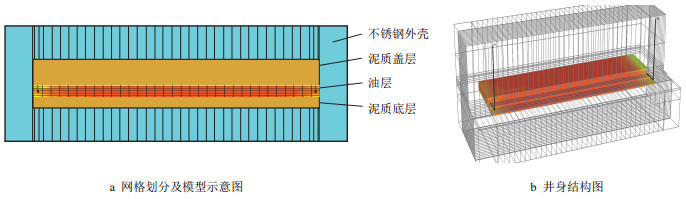

3.1 数值模型的建立模型外围为不渗透网格,热物性参数按钢铁设计;内部为油层,按实验参数设计;中间为泥质盖层、底层和隔热层,按陶泥热物性参数设计。建立25×25×23的三维网格模型,其中,钢铁外壳的网格平面步长为5.000 cm,隔热层网格平面步长为1.500 cm,油层模型网格平面步长为1.900 cm;钢铁外壳的网格纵向步长为5.000 cm,泥岩盖层网格纵向步长为10.000 cm,油层模型网格纵向步长为0.875 cm,泥岩底层网格纵向步长为13.000 cm,如图 5所示。钢铁外壳、油层岩石、原油、水及顶底层泥岩的导热系数分别为12.00、0.96、0.80、3.72及3.61 J/(m·min·℃)。

|

| 图5 三维物理模型的数值模型网格划分及模型示意图 Fig. 5 Schematic diagram of mesh generation and model structure for numerical model |

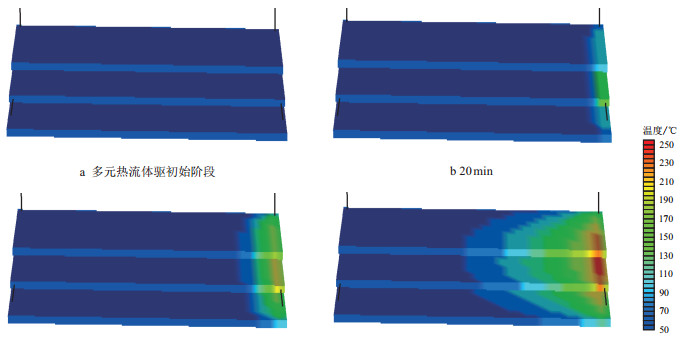

根据实验数据,对数值实验模型进行历史拟合。图 6、图 7为实验测定的温度场和数值模型模拟的温度场对比图,分析可知,多元热流体驱生产过程中,两种模型的加热腔发育程度相差不大。

|

| 图6 三维物模温度场分布图 Fig. 6 Comparison of temperature field distribution |

|

| 图7 数值实验模拟温度场分布图 Fig. 7 Comparison of temperature field distribution |

室内实验测得N油田南区稠油饱和或不饱和二氧化碳或氮气在不同温度下的黏度、溶解度等PVT参数如表 3和表 4所示。分析可知,二氧化碳较氮气对N油田南区稠油黏度的影响更为显著,饱和二氧化碳可使稠油黏度降低50%~90%,而氮气仅为10%~30%。

|

表3 二氧化碳对N油田稠油PVT性质的影响

Tab. 3 Influence of PVT properties with CO |

|

表4 氮气对N油田稠油PVT性质的影响

Tab. 4 Influence of PVT properties with N |

为量化研究氮气和二氧化碳对驱替过程中加热腔和生产的影响,以表 3和表 4的实验数据为基础,考虑氮气和二氧化碳的溶解降黏作用,利用CMG软件STARS模块,设计了3个转驱方案进行优选。

方案1,即三维物模实验方案,多元热流体吞吐3个周期后,转注多元热流体驱替,蒸汽干度为0.05(矿场实际干度),气水比3:1,气体中二氧化碳和氮气的体积分数分别为15%和85%。

方案2,注多元热流体吞吐3个周期后,转注蒸汽驱替,蒸汽干度为0.6。

方案3,注多元热流体吞吐3个周期后,转注蒸汽、二氧化碳及氮气进行复合驱替,蒸汽干度为0.6,气水比、二氧化碳、氮气的量与方案1相同。3个方案井底注热温度均为240 ℃。

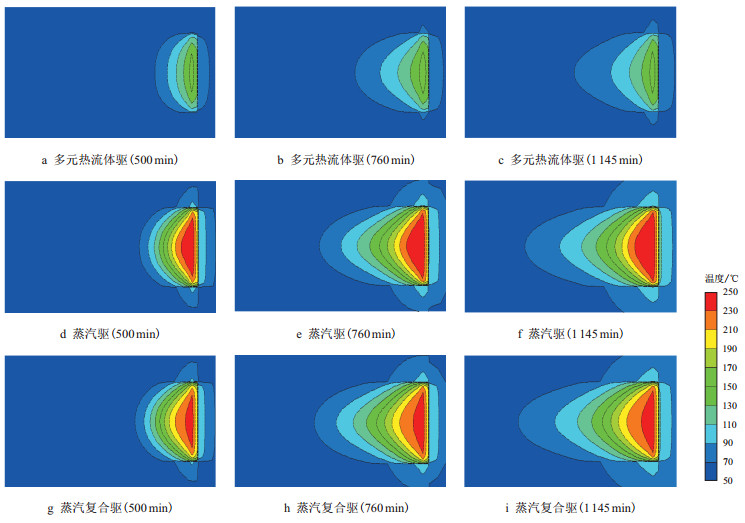

3.3.1 不同介质加热范围对比图 8为多元热流体驱、蒸汽驱、蒸汽复合驱的温度场对比图,可见在驱替的相同时刻,蒸汽驱的加热范围大于多元热流体驱。原因是多元热流体在油藏中干度较低,造成携带的潜热较少,随着顶层和底层热量的损失以及加热油层,热水携带的显热不断释放,导致多元热流体温度大幅度下降,加热油层效果变差。而蒸汽由于具有较多的潜热,相同体积携带的总热量是多元热流体的两倍,在释放潜热时蒸汽温度不会下降,因此加热范围大于多元热流体。对比蒸汽复合驱和蒸汽驱的加热范围可知,在蒸汽中注入氮气和二氧化碳可增大加热范围,到驱替模拟1 145 min结束时,蒸汽驱加热最远处为离注入井的第25个网格处,而复合驱加热的最远处为离注入井的第27个网格处。其原因是注入的氮气和二氧化碳首先向顶部扩展,到底顶部后形成“隔热层”,可有效降低驱替过程中的热损失,同时具有助排作用。

|

| 图8 不同注入介质驱替温度场对比图 Fig. 8 Temperature field distribution comparison of different flooding program |

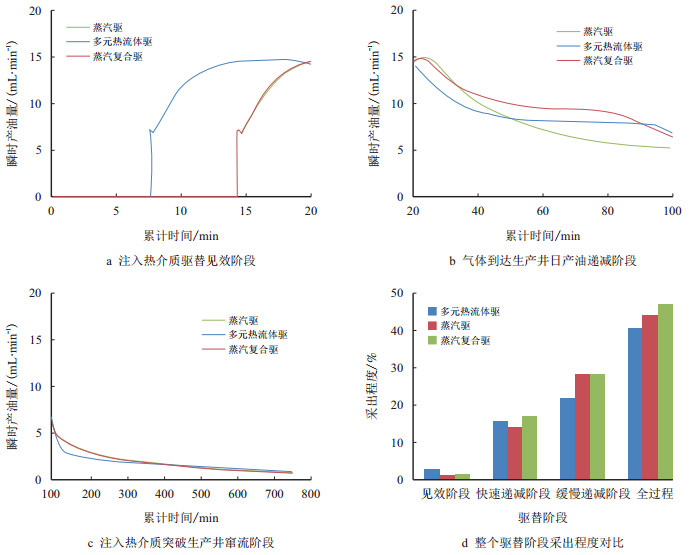

图 9为多元热流体驱、蒸汽驱、蒸汽复合驱在见效阶段、快速递减阶段、缓慢递减阶段的生产动态对比图。

|

| 图9 注入不同介质驱替的生产效果对比 Fig. 9 Production effect comparison of different thermal media injection |

图 9a表明,多元热流体驱见效时间比蒸汽和蒸汽复合驱早,主要原因是多元热流体中气体和热水分离,使得气体更快推进,氮气和二氧化碳溶解降黏,使得原油的流动性增加。该阶段由于加热范围较小,气体溶解降黏是增产的主要机理。

图 9b表明,在日产油递减阶段,多元热流体驱递减最快,蒸汽复合驱递减最慢。主要原因在于蒸汽干度越低,突破到生产井的时间越短,在曲线上表现为最先递减。在这个阶段,蒸汽复合驱的效果最好。主要原因是随着加热腔的扩展,注入介质与顶部和底部的散热面积增加,热损失增大,而复合驱中的氮气和二氧化碳能够起到减小热损失的作用,从而获得较高的产能。

图 9c表明,注入热介质窜流到生产井,该阶段的开发效果由携热量多少决定。综上,在刚开始驱替时,由于加热范围小,注入的氮气和二氧化碳的溶解降黏是主要增油机理;在气体到达生产井时,由于加热范围增大,顶底盖层的散热面积增大,注入的氮气和二氧化碳的降低热损失是主要增油机理;在注入热介质窜流到生产井后,气体和二氧化碳更容易突破到生产井,此时蒸汽的“剥蚀”是主要增油机理。

图 9d表明,多元热流体驱采出程度为40.6%,而蒸汽复合驱采出程度可达到47.1%。可见,为了充分发挥气体和二氧化碳的作用,多元热流体需要提高蒸汽干度,增加潜热。

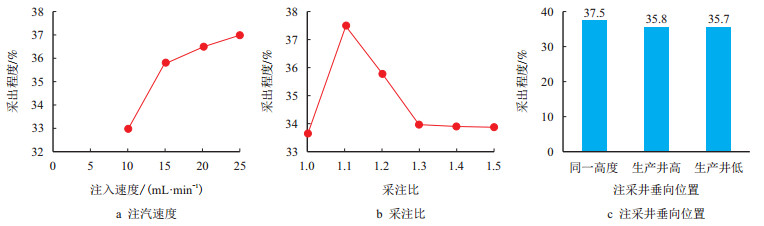

3.3.3 多元热流体驱工艺参数优化图 10为在历史拟合的基础上,以瞬时油汽比0.1为界限,注多元热流体驱注采工艺参数优化设计的结果。

|

| 图10 N油田南区注多元热流体驱注采工艺参数优化结果 Fig. 10 Optimization results of injection and production parameters of N Oilfield |

如图 10a所示,随注汽速度增加,采出程度先大幅度增加后缓慢增加,注入速率达15 mL/min时采收率增幅变缓。主要原因为注入速度越大,热损失越小,因此,最佳注汽速度取15 mL/min。

如图 10b所示,随采注比的增加,多元热流体驱替的采出程度先大幅增加后降低至基本平稳,采注比大于1.1以后开始降低,这是因为过低的采注比不利于加热腔的扩展,而过高的采注比会引起过早窜流,因此最优采注比取1.1。

如图 10c所示,选择3种布井模式,即注入井和生产井在同一高度、注入井高于生产井、注入井低于生产井。模拟结果显示,注入井与生产井部署在同一高度效果最好。其原因是部署在中部,可以同时发挥气体超覆顶部油层、热水加热底部油层的优势,可扩大降低黏度的范围。

4 结论(1) 多元热流体吞吐降压后转驱生产动态可分为日产油快速见效、迅速递减和缓慢递减3个阶段。加热腔的扩展与生产动态密切相关。根据加热腔的变化情况,可划分为注多元热流体稳定驱替、流体前缘到达生产井和流体窜流到生产井3个阶段,分别与生产动态的3个阶段对应。

(2) 注蒸汽、热水、氮气和二氧化碳的混合多元热流体不同阶段,主要增油机理不同。刚开始驱替时,氮气和二氧化碳的溶解降黏是主要增油机理;气体到达生产井时,注入的氮气和二氧化碳的降低热损失是主要增油机理;注入热介质窜流到生产井后,蒸汽的加热降黏是主要增油机理。

(3) 蒸汽中注入氮气和二氧化碳可增大加热范围,减少热损失,改善“深、薄、稠”稠油油藏的开发效果。目前,多元热流体井底干度较低,导致单位体积携热量较低。提高干度、增加单位体积携带的潜热量是多元热流体今后的努力方向。

(4) N油田南区稠油注多元热流体吞吐转驱的最佳工艺参数组合为:最佳注汽速度为15 mL/min,最优采注比取1.1,注采井布于油藏中部同一高度。

| [1] |

LUIGI B, ALBERTO D, AMELIA L, et al. An innovative way to produce and transport heavy oil through dispersion in water: Laboratory study and field test results[C]. SPE 28543, 1994. doi: 10.2118/28543-MS

|

| [2] |

PRADEEP A G, SWAPAN D, SANJAY S, et al. Expanding solvent sagd in heavy oil reservoirs[C]. SPE 117571, 2008. doi: 10.2118/117571-MS

|

| [3] |

马奎前, 刘东. 稠油油藏水平井热采吞吐产能预测新模型[J]. 西南石油大学学报(自然科学版), 2018, 40(1): 114-121. MA Kuiqian, LIU Dong. Model for capacity forecasting of thermal soaking recovery in horizontal wells in heavy oil reservoirs[J]. Journal of Southwest Petroleum University (Science & Technology Edition), 2018, 40(1): 114-121. doi: 10.11885/j.issn.1674-5086.2016.11.09.02 |

| [4] |

SUN Fengrui, YAO Yuedong, LI Xiangfang, et al. The mass and heat transfer characteristics of superheated steam coupled with non-condensing gases in perforated horizontal wellbores[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2017, 156: 460-467. doi: 10.1016/j.petrol.2017.-06.028 |

| [5] |

KHATANIAR S, KAMATH V A, PATIL S L. CO2 and miscible gas injection for enhanced recovery of schrader bluff heavy oil[C]. SPE 54085, 1999. doi: 10.2118/54085-MS

|

| [6] |

SIMON R. Generalized correlations for predicting solubility, swelling and viscosity behavior of CO2-crude oil systems[J]. Journal of Petroleum Technology, 1965, 17(1): 102-107. doi: 10.2118/917-PA |

| [7] |

MILLER J S, JONES R A. A laboratory study to determine physical characteristic of heavy oil after CO2 saturation[C]. SPE 9789, 1981. doi: 10.2118/9789-MS

|

| [8] |

刘东, 李云鹏, 张风义, 等. 烟道气辅助蒸汽吞吐油藏适应性研究[J]. 中国海上油气(地质), 2012, 24(增1): 62-66. LIU Dong, LI Yunpeng, ZHANG Fengyi, et al. Reservoir applicability of steam stimulation supplemented by flue gas[J]. China Offshore Oil and Gas (Geology), 2012, 24(S1): 62-66. doi: 10.3969/j.issn.1673-1506.2012.z1.-014 |

| [9] |

刘东. 热采水平井加热半径计算新模型[J]. 中国海上油气(地质), 2015, 27(3): 84-90. LIU Dong. A new model for calculating heating radius of thermal recovery horizontal wells[J]. China Offshore Oil and Gas (Geology), 2015, 27(3): 84-90. doi: 10.11935/j.-issn.1673-1506.2015.03.013 |

| [10] |

黄颖辉, 刘东, 罗义科. 海上多元热流体吞吐先导试验井生产规律研究[J]. 特种油气藏, 2013, 20(2): 164-165. HUANG Yinghui, LIU Dong, LUO Yike. Research on multiple thermal fluid stimulation for offshore heavy oil production[J]. Special Oil & Gas Reservoirs, 2013, 20(2): 164-165. doi: 10.3969/j.issn.1006-6535.2013.02.020 |

| [11] |

刘东, 胡廷惠, 潘广明, 等. 海上稠油多元热流体与蒸汽吞吐开采效果对比[J]. 特种油气藏, 2015, 22(4): 118-120. LIU Dong, HU Tinghui, PAN Guangming, et al. Research on multiple thermal fluid stimulation for offshore heavy oil production[J]. Special Oil & Gas Reservoirs, 2015, 22(4): 118-120. doi: 10.3969/j.issn.1006-6535.2015.04.031 |

| [12] |

顾启林, 孙永涛, 郭娟丽, 等. 多元热流体吞吐技术在海上稠油油藏开发中的应用[J]. 石油化工应用, 2012, 31(9): 8-10. GU Qilin, SUN Yongtao, GUO Juanli, et al. Application of complex thermal fluid huff and puff technology in offshore heavy oil reservoir development[J]. Petrochemical Industry Application, 2012, 31(9): 8-10. doi: 10.3969/j.-issn.1673-5285.2012.09.003 |

| [13] |

林涛, 孙永涛, 马增华, 等. 多元热流体中热气降黏作用初步探讨[J]. 海洋石油, 2012, 32(3): 74-76. LIN Tao, SUN Yongtao, MA Zenghua, et al. A preliminary discussion on oil viscosity reduction by heat-gas activity in multiple thermal fluids[J]. Offshore Oil, 2012, 32(3): 74-76. doi: 10.3969/j.issn.1008-2336.2012.03.074 |

| [14] |

付美龙, 熊帆, 张凤山, 等. 杜84块CO2、N2和烟道气吞吐采油数模研究[J]. 石油天然气学报, 2008, 30(5): 328-337. FU Meilong, XIONG Fan, ZHANG Fengshan, et al. Numerical simulation study of CO2, N2 and flue gas stimulation for oil production from Block Du 84[J]. Journal of Oil and Gas Technology, 2008, 30(5): 328-337. |

| [15] |

李峰, 张凤山, 丁建民, 等. 稠油吞吐井注烟道气提高采收率技术试验[J]. 石油钻采工艺, 2001, 23(1): 67-68. LI Feng, ZHANG Fengshan, DING Jianmin, et al. Application of assistant chemical viscosity reducing technology in steam soaking in shallow layer viscous oil reservoir in Xinjiang[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2001, 23(1): 67-68. doi: 10.3969/j.issn.1000-7393.2001.01.018 |

| [16] |

PUJOL L, BOBERG T C. Scaling accuracy of laboratory steam flooding models[C]. SPE 4191, 1972. doi: 10.2118/-4191-MS

|

| [17] |

石海磊, 王彦春, 李敬松. SAGD三维比例物理模拟数字实验技术研究[J]. 科学技术与工程, 2013, 13(5): 1150-1153. SHI Hailei, WANG Yanchun, LI Jingsong. Simulation digital experimental technology research for 3D of SAGD[J]. Science Technology and Engineering, 2013, 13(5): 1150-1153. doi: 10.3969/j.issn.1671-1815.2013.-05.006 |

2019, Vol. 41

2019, Vol. 41