2. 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室, 陕西 西安 710018

2. National Engineering Laboratory of Low Permeability Oilfield Exploration and Development, Xi'an, Shaanxi 710018, China

超低渗透油藏是指地面空气渗透率(文中未特指都是地面空气渗透率)小于1.0 mD的油藏,具有储集层物性差、岩性致密,非达西渗流明显、地层压力系数低(0.6~0.8)、地层原油黏度低(0.9~1.4 mPa·s)、储层脆性程度相对较高和天然微裂缝较发育等特征[1-2],属于典型的低压、低黏度致密油藏。长庆油田科研工作者将超低渗透油藏划分为3大类,Ⅰ类油藏对应渗透率0.5~1.0 mD,Ⅱ类油藏对应渗透率0.3~0.5 mD,Ⅲ类油藏渗透率小于0.3 mD。

在低油价背景下,该类油藏提质增效面临两个问题:(1)如何提高初期单井产量;(2)如何实现较长时间的稳产。目前,第一个问题已经基本解决,水平井+体积压裂已成为致密油藏提高单井初期产量的重要手段[3-4]。水平井稳产的基础是能量补充,现在比较普遍的是采用注水补充能量,而补充能量的核心是注采井网优化设计,但是在注采井网设计时存在的问题是没有抛开国外致密油长水平段自然能量开发思路的影响,为了追求初期产量,又坚持整体上长水平段开发,增大单井设计控制储量,造成的结果是水驱控制范围过小,人工裂缝区域拟弹性溶解气驱的范围过大,能量补充不充分,整体上初期递减大和最终采收率低的问题仍然存在。超低渗透油藏注水补充能量水平井开发给人留下一种印象就是注水难以见效,初期递减大(整体上第1年递减达到30%~40%)、部分井还容易见水。

针对超低渗油藏水平井开发面临的困境,油田开发工作者迫切需要解决4个问题:(1)超低渗透3类油藏注水补充能量到底能不能见效;(2)水平井注水开发见效程度如何评价;(3)在水平井见效程度评价的基础上,如何进行水平井注采井网优化调整,能够提高水平井见效程度、降低裂缝性水淹,在提高初期单井产量和稳产之间找到平衡点;(4)注水补充能量开发是否对超低渗透不同储层特征都适应。2010年以来,长庆油田在超低渗透油藏开展了不同井网、不同水平段长度的注水开发和自然能量规模开发试验,截至2016年10月底,投产水平井2 000多口,年产油200×104 t,而且部分井投产时间较长,开发矛盾和开发规律已经基本呈现出来,具备了回答以上4个问题的基础。考虑到体积压裂下致密油藏基于井网优化的有效能量补充基础理论和方法还比较欠缺[4-6],故主要是在对长庆油田超低渗透3类油藏水平井开发效果评价的基础上,针对适宜注水储层,提出以建立有效能量补充为核心的体积压裂下注采井网系统设计的基本原则和优化调整方向。

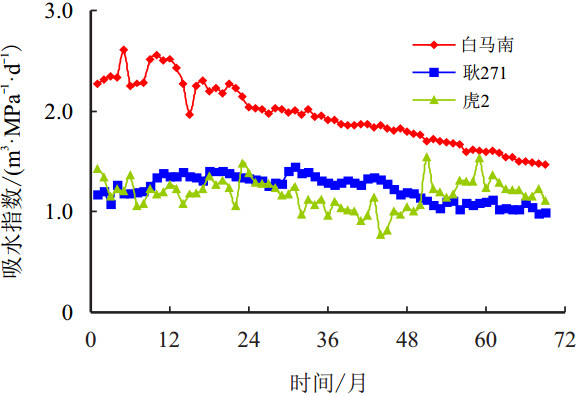

1 超低渗透油藏注水潜力评价鄂尔多斯盆地超低渗透储集层黏土矿物成分以水云母、绿泥石和方解石为主,占敏感矿物的80%以上,但绿泥石水敏矿物含量较低,从储集层特征上有利于注水开发[1]。同时,从吸水能力的矿场统计来看,已开发的超低渗Ⅰ类油藏(渗透率0.7 mD)合水油田白马南区块长8层、Ⅱ类油藏(渗透率0.38 mD)姬塬油田耿271区块长8层、Ⅲ类已开发油藏姬(渗透率0.18 mD也是长庆油田目前注水开发储层物性最差的油藏)塬油田虎2区块长6层,也都显示出一定的吸水能力(图 1),具备注水补充能量的潜力。

|

| 图1 超低渗典型已开发油藏吸水指数 Fig. 1 Water-absorption index of typical developed ultra-low permeability reservoirs |

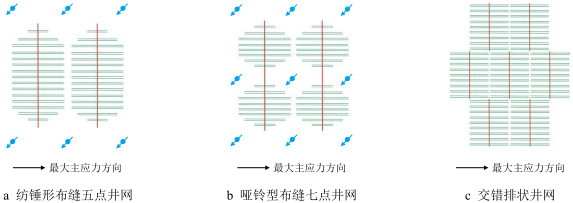

为深入分析长庆油田超低渗透3类油藏水平井开发效果,按照油藏具有代表性和开发规模较大的原则,选取3个典型区块具体分析:超低渗Ⅰ类马岭油田木30区块长8油藏,储层渗透率0.53 mD;超低渗Ⅱ类华庆油田长6油藏,储层平均渗透率0.35 mD;超低渗Ⅲ类已开发油藏合水油田庄211区块长6油藏,储层渗透率0.19 mD。注水开发水平井井网形式以纺锤形布缝五点井网(图 2a)为主,哑铃型布缝七点井网(图 2b)为辅;两种井网的排距基本都在150 m左右,五点井网的井距一般在400~600 m,七点井网的井距在600~700 m,水平段长度分布的范围较广,从400~2 000 m都有试验井网。同时为了作注水开发效果和自然能量开发对比试验,还开展了部分交错排状准自然能量井网(图 2c)试验,井距400~600 m,水平段长度1 000~1 300 m。

|

| 图2 超低渗透油藏水平井开发主要井网形式 Fig. 2 Main horizontal well patterns of ultra-low permeability reservoir |

从不同开发试验区水平井单井产量变化情况统计来看,水平井产量变化呈现出4种特征:(1)初期产量高,稳产也较好;(2)初期产量低,但产量递减慢;(3)初期产量高,但递减较快;(4)因见注入水导致的产液量增加,产油量持续减少。水平井递减大的原因与定向井相似,可以归纳为两大类:能量补充不充分或者因见注入水导致的含水上升。

2.1 水平井注水开发见水评价以超低渗透油藏最早规模化水平井开发的华庆油田长6油藏元284区块(渗透率0.38 mD)为例,为了大幅度提高该区单井产量和实现能量的有效补充,2010年开展了直井注水、水平井大规模压裂采油的交错排状七点井网试验,水平段长度800 m,人工裂缝间距为60~80 m,井距600~700 m,排距150 m,腰部注水井部署在两段人工压裂缝之间,采用均匀布缝方式,当年实施6口水平井有3口投产3个月左右水淹,见水井比例达到50%,动态验证都是腰部见水。分析原因认为是腰部注水井距离人工裂缝的排距太小(腰部排距在20~40 m)或者正对人工裂缝造成的(水平井讨论压裂试油射孔位置的时候,仅仅考虑油层,1口水平井射孔位置与油井近似正对);2011年针对腰部注水井容易见水原因的分析结果,优化腰部注水井排距至100 m,同时优化布缝方式为哑铃型布缝(图 2b),2011—2012年共投产124口,在注水井日注水平不变的情况下,投产后注入水导致的高含水井仅10口,见水比例8.1%,基本上解决了初期容易水淹的难题。同时,在部分老区扩边新投产水平井,还出现了部分老井注水量偏大造成水平井含水上升过快或者水淹的情形。

分析水平井见水原因认为,井网要有利于发挥大规模体积压裂提高单井产量的能力,且注水井不要与水平井人工裂缝正对或者排距太小,水平井注采井网补充能量由传统定向井优化设计的强调主向、侧向同时驱替,调整为以侧向驱替为主,与优化注水技术政策相配套,降低裂缝性水淹的风险。

2.2 水平井注水开发见效及见效程度评价定向采油井注水开发见效判断相对应用较多的是根据油井产量和含水的变化曲线来判断,一般来讲,日产油上升,动液面保持平稳或上升油井为Ⅰ类见效井,日产油基本保持平稳,动液面保持平稳或上升为Ⅱ类见效井,日产油下降,动液面保持平稳或上升为Ⅲ类见效井。对于定向采油井见效程度的评价也只是根据曲线形态停留在见效好和不好的定性判断上。

与定向采油井注水开发见效判断相比,水平井注水开发见效特征及见效程度判断存在以下难点:一是与定向井注水开发注水井与单条人工裂缝之间水驱不同,水平井注水开发存在注水井与多条人工裂缝之间水驱和人工裂缝之间的溶解气驱两种机理,其中水驱的作用是提高受水驱影响的水平井人工裂缝产量,而溶解气驱由于开发过程中地层压力的下降,溶解气驱影响的水平井人工裂缝产量处于不断下降的状态,同时,由于水平井改造规模大,人工压裂存地液量对水平井产量变化特征也有一定的影响;二是不同水平井注采井网水平段长度差异较大,不同水平井注水见效程度难以对比,而定向采油井不存在这一问题;三是与水平井自然能量开发井相比,注水开发的水平井由于在注水见效前与自然能量开发水平井能量补充机理相似,主要受人工裂缝周围体积压裂存地液量、溶解气驱补充能量的影响,一般情况下,两者单井产量变化曲线特征差异不大。以上难点造成常规基于定向采油井产量曲线形态特征的见效判断标准难以推广到水平井见效及见效程度分析。

2.2.1 水平井注水开发见效程度评价方法针对存在的难题,考虑到水平井是否见效,本质上是看注水开发水平井是否比自然能量开发水平井在相同时间(投产时间大于注水开发见效时间)内累产油是否增加;而见效程度是看累产油增加的多少。基于这一原则,本文引入水平井百米累产油、百米日产油两个参数,提出以同一类储层自然能量开发水平井百米累产油为下限,以注水开发见效好水平井百米累产油为上限,参考百米日产油的变化,应用百米累产油的增值法,实现对不同水平井注水补充能量见效程度的定量评价,从而为开发技术政策优化提供重要依据。评价方法实施步骤如下文所述。

(1) 选定区块,统计不同时间节点注水开发水平井单井累产油Q和单井日产油q。

(2) 根据(1)统计结果,计算不同时间节点下注水开发水平井百米累产油Q'和百米日产油q'。

| $ Q' = \frac{Q}{L} \times 100 $ | (1) |

| $ q' = \frac{q}{L} \times 100 $ | (2) |

式中:

Q—不同时间节点下的水平井单井累产油,t;

Q'—不同时间节点下的水平井百米累产油,t;

q—不同时间节点下的水平井单井日产油,t;

q'—不同时间节点下的水平井百米日产油,t;

L—水平井水平段长度,m。

(3) 确定水平井见效程度定量评价产量下限。

产量下限定义为同一区块水平井不补充其他能量时的百米累产油和百米日产油,即自然能量正常开发水平井的百米累产油和百米日产油。

根据矿场生产实践确定水平井见效程度定量评价的产量下限。此种情况应用于矿场自然能量开发试验中自然能量开发水平井较多且投产时间大于注水见效时间的情况。

首先,筛选自然能量正常开发水平井。若自然能量开发水平井的单段初期(文中初期均指生产前3个月)日产油q大于0.5 t,则认为该水平井是正常开发水平井。

| $ {q_{{\rm{st}}}} = \frac{{{q_1} + {q_2} + {q_3}}}{3} $ | (3) |

| $ {q_{{\rm{sst}}}} = \frac{{{q_{{\rm{st}}}}}}{{{S_{{\rm{TA}}}}}} $ | (4) |

式中:

qst—水平井初期单井日产油,t;

q1—第一个月水平井单井日产油,t;

q2—第二个月水平井单井日产油,t;

q3—第三个月水平井单井日产油,t;

qsst—水平井单段初期日产油,t/段;

STA—水平井压裂改造段数,段。

然后,根据筛选出的自然能量开发水平井,考虑到油层分布的非均质性和水平井压裂改造参数不可能完全一致,水平井见效程度定量评价的产量下限计算方法为

| $ Q{{\rm{'}}_{\rm{d}}}\frac{{\bar Q}}{{\bar L}} \times 100 = \frac{{\sum\limits_{i = 1}^n Q /n}}{{\sum\limits_{i = 1}^n L /n}} \times 100 $ | (5) |

| $ q{{\rm{'}}_{\rm{d}}} = \frac{{\bar q}}{{\bar L}} \times 100 = \frac{{\sum\limits_{i = 1}^n q /n}}{{\sum\limits_{i = 1}^n L /n}} \times 100 $ | (6) |

式中:

Q—自然能量正常开发水平井单井累产油算数平均值,t;

Q'd—水平井见效程度定量评价累产油下限,t;

L—自然能量正常开发水平井水平段长度算数平均值,m;

n—井数,口;

q'd—水平井见效程度定量评价日产油下限,t;

q—自然能量正常开发水平井单井日产油算数平均值,t。

q—不同时间节点下的水平井单井日产油,t。

(4) 确定水平井见效程度定量评价的产量上限。

产量上限定义为注水见效最好水平井的百米累产油量和百米日产油量。

根据矿场生产实践确定水平井见效程度定量评价的产量上限。此种情况应用于矿场注水开发水平井井数较多且投产时间大于注水见效时间的区块。

首先,筛选见效最好的注水开发水平井。

按照以下5个标准筛选见效最好水平井:一是注采井网完整;二是水平井单段初期日产油大于1.5 t;三是投产时间大于注水见效时间,百米累产油及百米日产油大于水平井见效程度定量评价的产量下限;四是单井日产油保持稳定或者年递减最小;五是注水开发水平井中百米累产油和百米日产油达到最大。

然后,根据之前所述的标准筛选出见效最好的注水开发水平井,将该井每个时间节点下的百米累产油作为水平井见效程度定量评价的产量上限。

(5) 超低渗致密油藏水平井注水开发见效程度定量评价

选取大于本区块见效时间的任意时间节点,即可根据下式计算任意时间节点下的水平井注水开发见效程度。

| $ {E_{\rm{D}}} = \frac{{Q' - Q{{\rm{'}}_{\rm{d}}}}}{{Q{{\rm{'}}_{\rm{u}}} - Q{{\rm{'}}_{\rm{d}}}}} \times 100 $ | (7) |

式中:

ED—水平井注水开发见效程度,%;

Q'u—水平井见效程度定量评价累产油上限,t。

在水平井见效定量化评价的基础上,参照定向井将水平井见效井分为Ⅰ类(有1~3 a时间较长的单井产量稳产期)、Ⅱ类和Ⅲ类见效井的思路,将水平井水平井见效程度大于66%的归为Ⅰ类;水平井见效程度33%~66%的归为Ⅱ类,见效程度小于33%的归为Ⅲ类。水平井见效情况分类有利于评价不同区块井网及开发技术政策的适应性。

2.2.2 超低渗透典型油藏水平井见效程度分类评价为了分析水平井是否见效及见效程度,前提是知道水平井的见效时间,本文中水平井见效时间的确定以水平井产量开始稳定(从水平井开发特征来看,基本没有见效后产量上升的情况)或者递减开始降低来确定,按照这一原则,超低渗透Ⅰ类油藏见效时间一般在10~15个月,超低渗透Ⅱ类和Ⅲ类油藏见效时间一般在16~18个月。注水开发水平井和自然能量开发水平井对比井和对比时间的选取按照投产时间大于见效时间,投产时间较长和评价井数较多的原则。同时为了客观分析注水的效果,初期日产量小于4 t(这部分水平井产量低的原因有两个,一是油层可能不太落实;二是可能压裂改造不好,都与注水开发效果分析关系不大)及初期含水大于70%的水平井不参与分析。

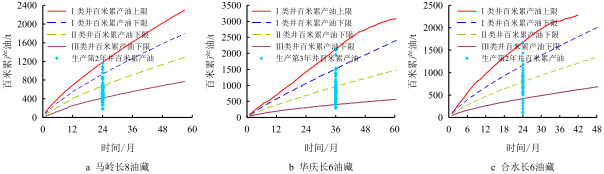

(1) 超低渗透Ⅰ类马岭油田长8油藏

马岭油田长8油藏满2 a水平井56口,平均水平段长752 m,平均改造9.5段,存地液量3 489 m3、加砂量376 m3,排量4.3 m3/min,初期日产油7.6 t,目前日产油3.9 t。体积压裂自然能量开发23口水平井,平均水平段长1 103 m,平均改造12段,存地液量8 492 m3、加砂量749 m3,排量7.1 m3/min,初期日产油7.9 t,目前日产油4.3 t,依据水平井见效程度计算及分类方法,马岭油田长8油藏满2 a水平井Ⅰ+Ⅱ类见效水平井15口,占比26.8%,Ⅲ类见效井28口,占比50.0%,注水不见效23.2%(图 3a)。

|

| 图3 超低渗透典型油藏水平井见效程度及分类评价 Fig. 3 Horizontal well response effect and classification of ultra-low permeability reservoir |

(2) 超低渗透Ⅱ类华庆油田长6油藏

华庆油田长6油藏满3 a水平井75口,平均水平段长760.4 m,井距700 m,平均改造10.3段,存地液量1 979.3 m3、加砂量313.4 m3,排量3.1 m3/min,初期日产油8.5 t/d,目前日产油2.9 t。体积压裂自然能量开发8口水平井,平均水平段长1082.1m,平均改造12.1段,存地液量9 795.8 m3、加砂量816.3 m3,排量7.2 m3/min,初期日产油8.5 t,目前日产油2.2 t。依据水平井见效程度计算及分类方法,华庆油田长6油藏Ⅰ+Ⅱ类见效水平井20口,占比26.7%,Ⅲ类见效井51口,占比68.0%,注水不见效5.3%(图 3b)。

(3) 超低渗透Ⅲ类庄211区块长6油藏

合水油田庄211区块长6油藏满2 a水平井54口,平均水平段长771.5 m,井距500 m,平均改造9.1段,存地液量4 253.2 m3、加砂量444.9 m3,排量5.5 m3/min,初期日产油10.6 t,目前日产油3.9 t。体积压裂自然能量开发13口水平井,平均水平段长1 193.3 m,平均改造12.5段,存地液量8 084.3 m3、加砂量660.6 m3,排量6.8 m3/min,初期日产油10.0 t,目前日产油5.6 t。依据水平井见效程度计算及分类方法,合水油田庄211区块长6油藏Ⅰ+Ⅱ类见效水平井24口,占比44.4%,Ⅲ类见效井21口,占比38.9%,注水不见效16.7%(图 3c)。

从超低渗透已开发3类油藏注水开发满2 a以上累产油和自然能量开累产油分别对比的情况来看,注水补充能量有效井比例较高,达到70%以上。存在的问题是Ⅰ+Ⅱ类见效井的比例较少,只有20%~40%。因此井网优化调整的方向是如何提高水平井的见效程度,提高累产油。同时超低渗透Ⅰ类油藏比超低渗透Ⅲ类油藏Ⅰ+Ⅱ类见效井比例还小。水平井的见效程度除了与储层渗透率相关外,还与其他因素相关,井网优化调整提高水平井的见效程度的基础是摸清水平井见效程度的影响因素。

2.3 不同见效类型注水开发水平井经济效益评价油田开发是以获得较好经济效益为目标,见效只是基础。为了更好的评价水平井开发技术效果,在以上水平井见效分类分析的基础上,需要开展不同见效类型注水开发水平井经济效益评价。

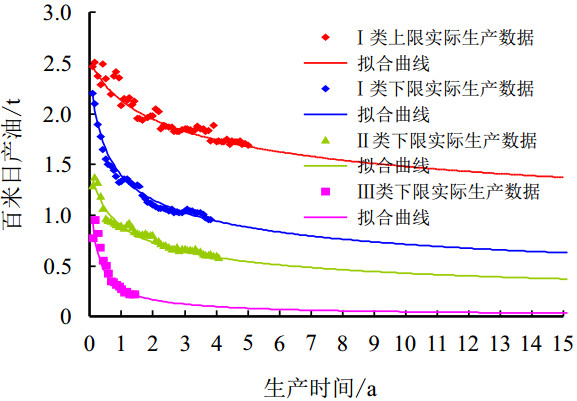

经济效益评价的基础是对单井产量的变化规律认识比较清楚,考虑到超低渗透油藏华庆油田长6油藏投产水平井开发时间较长(满3 a的71口井,部分水平井投产已经5 a),水平井递减规律已经比较明确,因此,选取华庆油田长6油藏开展不同见效类型注水开发水平井经济效益评价,经济评价基本参数见表 1(压裂方式为水力喷砂分段多簇压裂)。

| 表1 不同见效类型水平井经济效益评价基本参数 Table 1 Basic parameters of economic evaluation for different response type horizontal wells |

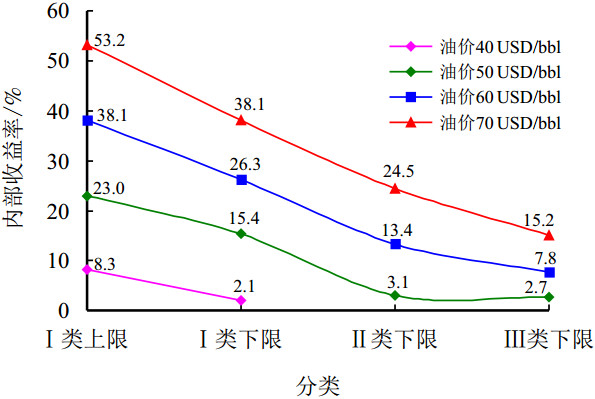

按照水平井见效程度的分类方法,分别选取Ⅰ类上限水平井QP13、Ⅰ类下限水平井CP53-15、Ⅱ类下限水平井CP52-14和自然能量开发水平井,分别在(每桶)油价为40、50、60和70 USD下开展经济效益评价,华庆长6油藏4类水平井产量递减规律如图 4所示。

|

| 图4 不同见效类型水平井递减曲线 Fig. 4 Decline curves of different response type horizontal wells |

依据中国石油天然气股份有限公司建设项目经济评价方法与参数[12]、长庆油田水平井钻井系统工程技术服务标准化市场价格标准[13],评价结果见图 5(图中,1 bbl = 159 L)。

|

| 图5 不同见效类型水平井经济效益评价(油价不变) Fig. 5 Economic evaluation for different response type horizontal wells(oil prices keep unchanged) |

由图 5可见,(1)不同见效类型的水平井在同一油价下内部收益率差异较大,水平井见效程度越高,内部收益率越大;(2)Ⅰ类上限水平井即使在油价40 USD/bbl下,内部收益率也大于8%(中国石油天然气集团公司在低油价背景下的要求),新区产能建设时,为获得较好经济效益,增强抵御低油价风险的能力,水平井开发效果应该达到Ⅱ类较好井见效标准。

2.4 不同见效分类井影响因素分析对于同一类储层,其渗透率、油层厚度和溶解气的含量变化不大,同时水平井井网部署的时候井距和排距也基本一样。水平井见效影响因素主要从井网参数(主要是水平段长度)、注水技术政策(百米累注水量)和压裂改造参数(百米存地液量和百米加砂量)对水平井百米累产油和百米日产油的影响展开分析。

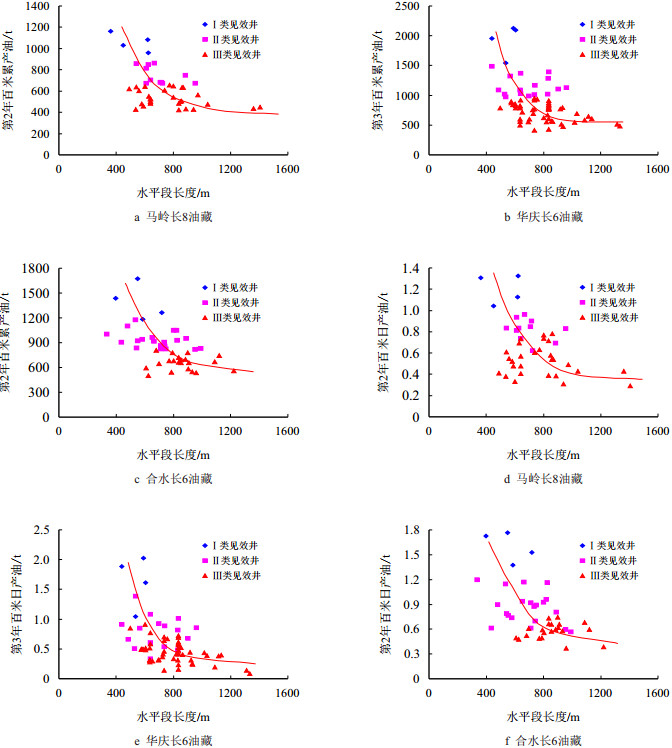

(1) 水平段长度对见效程度的影响

从超低渗透3类油藏统计的水平段长度与满2 a以上水平井百米累产油和百米日产油的统计结果来看,普遍呈现出水平段越短,百米累产油、百米日产油越大,水平井见效程度越高的规律(图 6)。

|

| 图6 不同油藏水平段长度与百米累产油/百米日产油的关系 Fig. 6 Horizontal lengths vs. every-100m cumulative/daily oil production of different reservoirs |

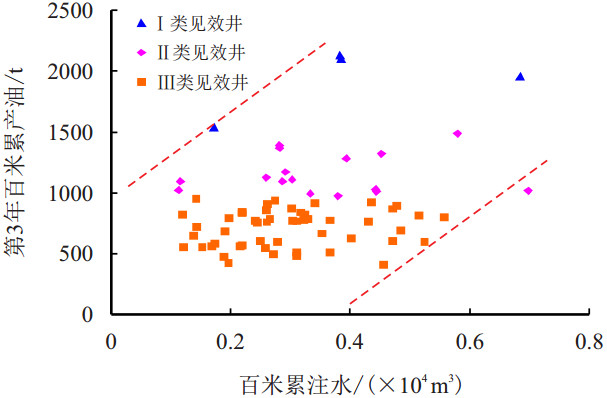

(2) 注水参数对水平井见效程度的影响

统计了超低渗透3类油藏井网完善(实际累积注水量/理论累积注水量的比值程度接近1)、投产2 a以上水平井百米累产油、百米日产油和百米累注水、百米累注水的关系,统计结果显示:百米累产油与百米累注水有一定关系,与单井累注水关系不大;百米日产油与单井累注水和百米累注水关系都不明显(图 7)。可以形成的基本认识是增加单位长度水平段上的能量补充,对提高水平井的累产油是有益的。

|

| 图7 百米累注水与百米累产油的关系 Fig. 7 every-100m cumulative water-injection volume vs. every-100m cumulative production |

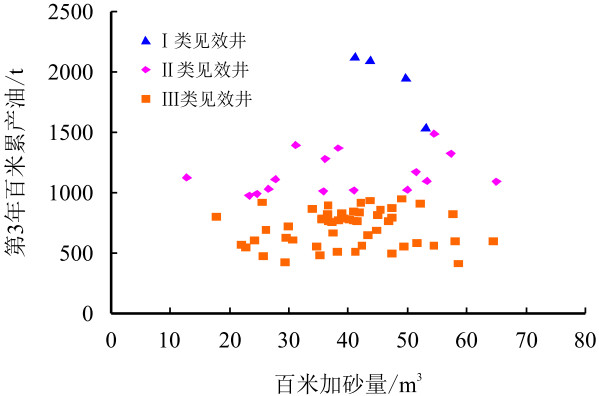

(3) 压裂改造参数对水平井见效程度的影响

统计了超低渗透3类油藏井网完善(实际累积注水量/理论累积注水量的比值程度接近1)、投产2 a以上水平井百米存地液量、百米加砂量和水平井百米累产油、百米日产油的关系,统计结果显示:百米入存液量和百米加砂量越大,百米累产油越大(图 8、图 9);百米加砂量越大,百米日产油越大;百米存地液量与百米日产油的相关性较差。说明单位长度储层改造规模越大(加砂量越大,越有利于保持人工压裂缝的导流能力),越有利于提高单位水平段长度上的累产油和水平井的稳产时间。

|

| 图8 百米存地液量与百米累产油关系 Fig. 8 every-100m remaining fluid volume vs. every-100m cumulative production |

|

| 图9 百米加砂量与百米累产油关系 Fig. 9 every-100m proppant volume vs. every-100m cumulative production |

从以上3类储层分析可以看出:对于同一类储层,影响不同见效井百米累产油和百米日产油大小的主要因素有:水平段长度、百米累注水量、百米存地液量和百米加砂量。从这4个因素之间相互影响的关系来看,水平段长度应属于比较主要的因素。

3 注采井网设计原则和优化调整方向 3.1 注采井网设计基本认识及设计原则超低渗透油藏水平井井网设计与传统低渗透油藏水平井井网设计表现出两大特征:一是平井+体积压裂采用逆向思维油藏工程水平井设计技术流程,应用裂缝监测技术,判定水平井压裂裂缝三维空间扩展范围,以此为基础进行水平井设计;二是与传统水平井井网设计参数井排方向、井距、排距、水平段长度有所不同,超低渗透油藏水平井注采井网设计的技术参数包括:井排方向、井距、排距、水平段长度、布缝方式、人工裂缝段间距和、单段人工裂缝改造规模、注水技术政策、合理的初期产量这九项技术参数,水平井开发效果的好坏取决于九个因素的最佳组合,不是仅由其中一个因素所决定的。长庆油田依据近5 a超低渗致密油藏水平井的开发实践,从不同改造规模下体积压裂后人工缝的监测结果、后期井网适应性评价和调整后的效果等总结方面,基本形成了井网优化设计的基本原则:

(1) 井排方向(水平段的方向)与最大主应力方向垂直(人工压裂缝的方向与最大主应力的方向一致),有利于最大程度的发挥储层改造的能力,从而获得较好的开发效果。

(2) 井网形式优化设计要有利于发挥大规模体积压裂提高单井产量的能力;注水井不要与水平井正对或者排距太小,超低渗透油藏水平井井网设计能量补充方式由传统定向井优化设计的强调主向、侧向同时驱替,调整为以侧向驱替为主,从而降低裂缝性水淹的风险,目前的纺锤形五点井网的适应性较好。

(3) 对于水平井最小单元注采井网,不要过分追求长水平段和初期产量,水平井水驱控制范围和缝网控制范围的比例,水平段长度的设计要有利于提高注采单元的能量补充水平,实现较长时间的稳产。

(4) 井距等于人工压裂缝长,提高井间储量的有效动用程度,尽可能提高采油速度,特别是对厚油层。

(5) 与储层特征相结合,人工压裂缝改造参数设计要有利于发挥工艺技术的最大能力;人工压裂缝段间距设计要基于目前工艺技术下,人工裂缝呈条带状分布的基本认识,通过缩小段间距,实现人工压裂之间储量有效动用的思路。

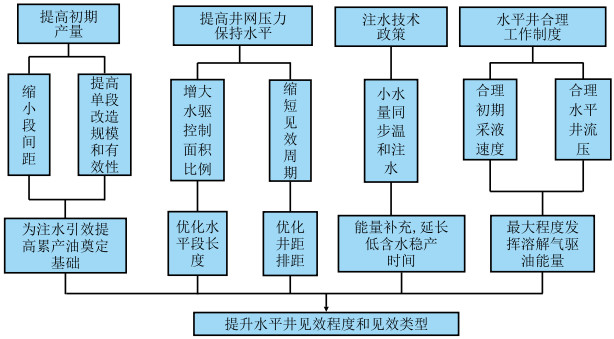

3.2 注采井网优化调整方向在前面水平井见效程度影响因素分析的基础上,为了进一步提升水平井见效程度,降低水平井递减,从而获得更好的开发效益。提出了以提高水平井初期产量、提高井网压力保持水平、优化注水技术政策和水平井合理工作制度4个方面相互匹配的注采井网优化调整技术方向(图 10)。

|

| 图10 提高水平井见效程度注采井网优化调整技术路线 Fig. 10 Technical route of adjusting and optimizing injection-production well pattern to improve the level of horizontal wells response |

水平井见效程度的影响因素研究表明,水平井水平段百米存地液量和百米加砂量越大,百米累产油越大。提高水平井初期产量,应改变以增加水平段长度为主的提高单井产量的简单做法,其核心是提高水平井单段产量(提高单位油藏面积上的累产油),也就是在目前工艺条件允许的范围内,尽可能提高单段存地液量和加砂量,扩大人工裂缝的规模和延长人工裂缝有效性时间;缩小段间距(段间距由目前的80~100 m向30~50 m方向优化),尽管目前现场一些水平井体积压裂开发试验已经开展了1段4簇或者1段6簇的现场试验,设计蔟间距也缩小到15~20 m,但技术手段还不成熟,改造效果无法验证。因此,油田规模化开发应用相对成熟压裂改造技术,在现有技术没办法实现很复杂缝网的情况下,依据人工裂缝呈条带状分布的认识,应通过人工裂缝之间段间距的优化,从而实现人工裂缝之间储量的有效动用,也为注水引效及提高累产油奠定基础。

3.2.2 提高井网压力保持水平提高井网压力保持水平,核心是提高水驱控制面积比,为了实现这一目的,主要是通过优化井距、水平段长度和排距来实现的。

(1) 水平井井距优化

为了实现建立水平井之间储量的有效动用和提高采油速度的目的,水平井合理井距为人工压裂缝半带长的2倍。水平井体积压裂井底微地震监测的裂缝带半长(目前主要是通过存地液量反算法尽可能剔除无效的微地震事件)一般250~300 m,因此井距确定为500~600 m;从前期现场压裂施工实施情况来看,没有发现有压窜的情况发生,依据微地震监测裂缝带长确定井距的方法适应性较好[7]。

合理的井距有利于提高采油速度和最终的采出程度。以长庆油田合水油田西233区块长7层不同井距体积压裂示范区为例,该区储层渗透率0.24 mD,孔隙度为10.8%,油层厚度11.5 m,2011年来,开展了相同水平段长度(1 500 m)、不同井距、不同改造工艺的开发效果对比试验。井距300 m的3口水平井,分别是阳平3井、阳平4井和阳平5井,主要采用交错布缝体积压裂工艺技术;井距600 m的2口水平井,分别是阳平1井和阳平2井,主要采用水力喷射分段多簇压裂工艺技术;井距为1 000 m的4口水平井,分别是阳平6井、阳平7井、阳平8井和阳平9井,主要采用水力喷射分段多簇和水力桥塞分段多簇压裂工艺技术。都采用自然能量开发,从目前实施情况来看,阳平6井、阳平7井、阳平8井和阳平9井实施效果最好(目前也是长庆油田实施效果最好的水平井),单井最大累产油达到2.7×104 t。但第1年采油速度0.41%,第2年采油速度0.46%,20 a最终的采出程度5.50%;井距300 m的阳平3井、阳平4井和阳平5井第1年采油速度1.16%,第2年采油速度0.77%,20 a最终的采出程度10.20%;井距600 m的阳平1井和阳平2井(相对阳平3井~阳平9井,改造规模较小,影响了累产油)第1年采油速度0.56%,第2年采油速度0.34%,20 a最终的采出程度7.10%;出现了单井效果最好,但采油速度和最终采出程度最低的情况,分析认为是单井设计控制储量过大,单井设计控制储量不等于单井实际控制储量。

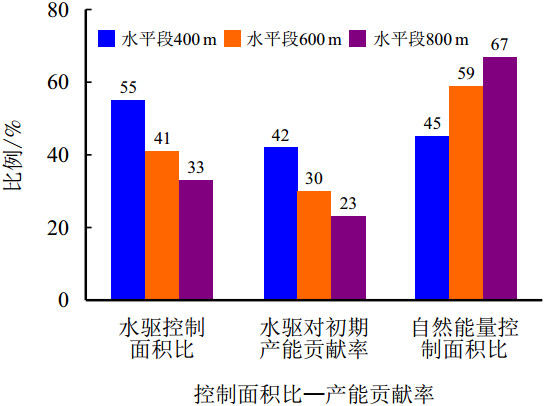

(2) 水平段长度优化

注水补充能量水平井开发过程存在水驱和拟弹性溶解气驱两种驱替机理。两种方式在不同的区域分别占有主导地位:压裂缝间的区域由于相邻缝的屏蔽作用,主要靠拟弹性溶解气驱替;注水井与裂缝间的区域主要靠注入水驱替,水驱贡献见图 11。从图 11可见,水驱控制面积比例越高(自然能量控制面积比越低),水驱对产能的贡献率越高;也就是在井距和排距保持不变的情况下,水平段长度越短,水驱控制贡献率越高,见效特征越明显。

|

| 图11 五点井网不同水平段长度水驱贡献柱状图 Fig. 11 Water-flooding contribution chart of different horizontal lengths of the five-spot well pattern |

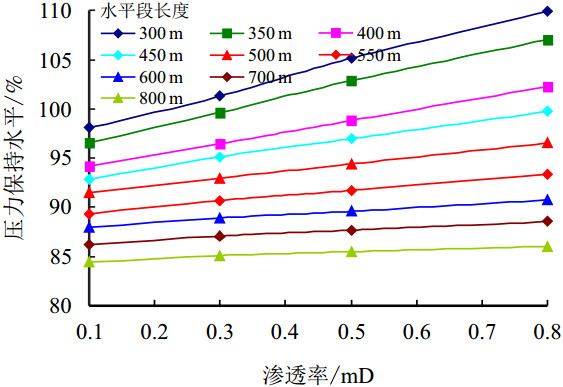

在理论分析和水平井见效影响因素矿场统计认识的基础上,数值模拟研究表明:五点井网压力保持水平95%时(达到定向井Ⅰ类油藏压力保持水平),适合注水的超低渗3类储层合理水平段长度分别为:Ⅰ类500~550 m、Ⅱ类450~500 m、Ⅲ类400~450 m(图 12)。油藏数值模拟基本参数见表 2(Kx,Ky,Kz—x,y,z向渗透率,mD)。

|

| 图12 不同渗透率与不同水平段长度第5年压力保持情况 Fig. 12 Permeability vs. pressure maintenance in 5th years with different horizontal lengths |

| 表2 油藏数值模拟基础参数表 Table 2 Basic numeric simulation parameters of the reservoirs |

(3) 水平井排距优化

排距优化的核心是缩短水平井见效周期,同时含水不能上升太快,主要采用矿场统计和油藏数值模拟的方法来优化。

矿场统计法:超低渗透3类油藏前期主要采用定向井井网开发(定向井开发的超低渗透油藏年产油达到600×104 t以上),水平井开发在超低渗3类油藏也有一定的规模,但是不同类型油藏开发试验阶段采用的排距基本一样,很难给出水平井排距是否适应的评价结果。矿场统计部分主要参考不同排距定向井井网的见效井比例和见效周期的评价结果,从而对水平井排距的优化方向给出指导性意见。

矿场统计的超低渗Ⅰ类典型油藏见效井比例及见效周期:安塞油田塞21区块长6油藏平均渗透率0.90 mD,采用排距250 m的正方形反九点井网,已开发20 a,目前压力保持水平103.4%,见效井比例50.3%,见效周期38.1月;白豹油田白168区块长8油藏平均渗透率0.87 mD,已开发8 a,采用520(井距)×150 m(排距)的菱形反九点井网,见效井比例74.5%,见效周期17.8个月。

矿场统计的超低渗Ⅱ类典型油藏见效井比例及见效周期:安塞油田塞130区块长6油藏平均渗透率0.41 mD,已开发14 a,采用520(井距)×120 m(排距)的矩形井网,老井见效比例为60.8%,平均见效周期为19.0个月;华庆油田元284区块长6油藏平均渗透率0.38 mD,已开发6 a,采用480(井距)×130 m(排距)的菱形反九点井网超前注水开发,见效井比例45.7%,见效周期26.0个月。

矿场统计的超低渗Ⅲ类典型油藏见效井比例及见效周期:合水油田庄211区块长6油藏平均渗透率0.22 mD,已开发6 a,采用340(井距)×140 m(排距)和420(井距)×140 m(排距)两种菱形反九点井网超前注水开发,老井见效比为24.4%,平均见效周期为16.0个月;姬塬油田黄117区块长8油藏平均渗透率0.17 mD,已开发6 a,采用340(井距)×140 m(排距)和420(井距)×140 m(排距)两种菱形反九点井网超前注水开发,老井见效比为17.2%,平均见效周期为18.0个月。

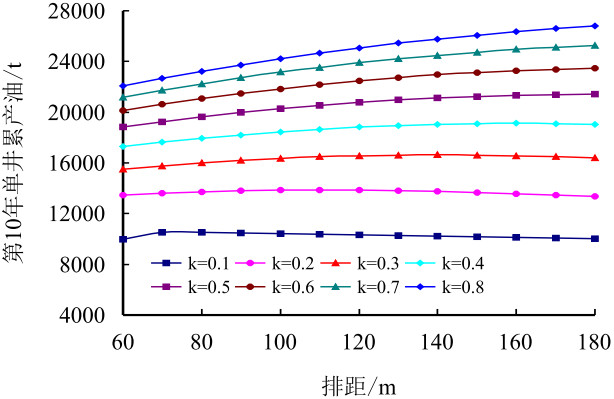

以上矿场统计表明,超低渗Ⅰ类油藏排距150 m左右能建立有效驱替,且有利于提高采油速度;Ⅰ类Ⅱ类油藏排距在130 m见效井比例较低(40%~50%),可适当缩小排距;Ⅲ类油藏排距140~150 m见效井比例低,应缩小排距。在矿场统计认识的基础上,为了提高水平井能量补充和水平井累产油;数值模拟研究表明,超低渗3类储层合理排距分别为:Ⅰ类150 m、Ⅱ类120~130 m、Ⅲ类100~120 m时累产油最大或者增幅降低(图 13)。

|

| 图13 不同渗透率、不同排距对累产油和含水的影响曲线 Fig. 13 Relations of cumulative production and water cut with different permeability and row spacing |

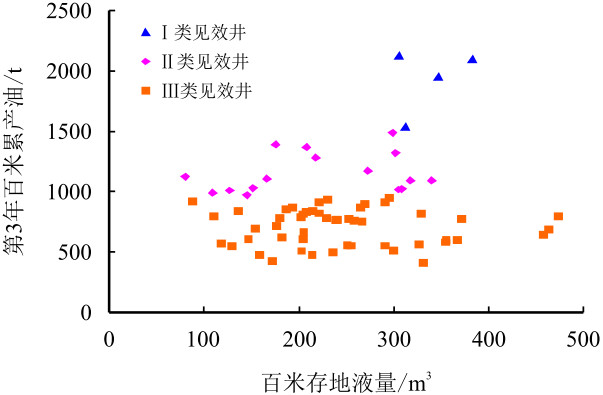

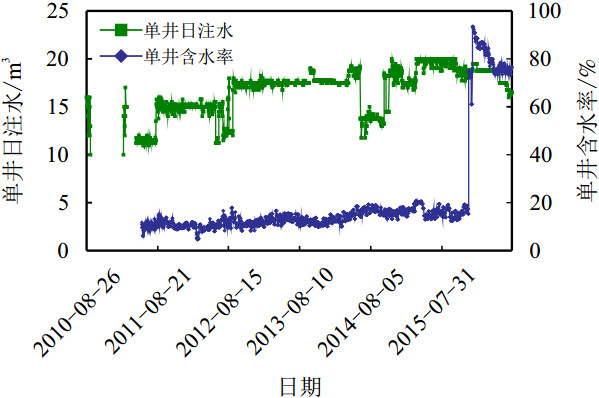

从华庆油田长6油藏满5 a的Ⅰ类见效井(典型井QP13)日注水量与含水率的关系(图 14)可见:(1)随着注水井注水时间的延长,见效井含水呈现出3~5 a低含水期,然后含水快速上升;(2)为了延长低含水期,单井日注应控制在一个合理的范围,华庆长6油藏日注控制在在10~15 m3较为合理。开发同类油藏的定向井注采井网注水井一般日注水量在20 m3左右。

|

| 图14 华庆长6油藏Ⅰ类见效井(典型井QP13)日注水量与含水率的关系 Fig. 14 Daily injection volume vs. water cut of type Ⅰ response well(QP13) of Huaqing Chang6 reservoir |

考虑到水平井都是大规模压裂后的注水补充能量开发,容易造成裂缝性水淹,因此应坚持小水量温和注水。同时为了避免在钻井过程发生溢流,水平井注采井网配套的注水井不单独进行超前注水,水平井大规模压裂的存地液量作为超前注水量。

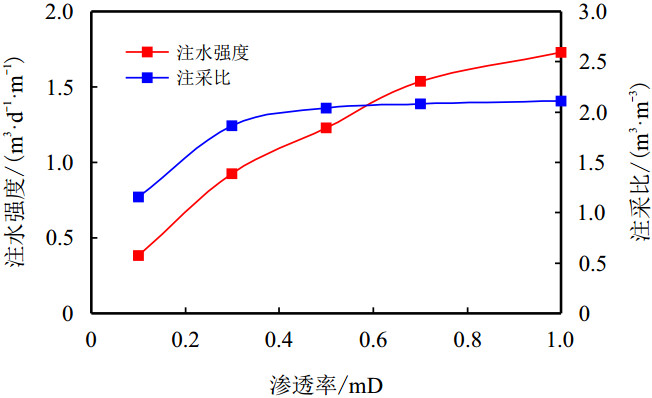

在华庆油田长6油藏合理注水量矿场统计认识的基础上,应用数值模拟的方法,优化了超低渗Ⅰ类油藏单井注水强度为1.2~1.7 m3/(d·m),注采比2.0左右;超低渗Ⅱ类油藏单井注水强度为0.9~1.2 m3/(d·m),注采比1.8~2.0;适合水驱超低渗Ⅲ类油藏单井注水强度为0.5~0.9 m3/(d·m),注采比1.6~1.8(图 15)。

|

| 图15 不同渗透率与单井注水量和注入强度的计算图版 Fig. 15 Calculation chart of reservoir permeability vs. single well injection volume and injection intensity |

水平井合理工作制度包含合理的初期产量和流压两个方面,其核心是最大程度发挥溶解气驱能量[8]。

水平井合理的初期产量根据存地液量、排距、超前注水和水线推进速度的关系来确定,初期产量下限为地层的供液能力,上限可以根据生产组织的需要灵活调整,但是不能出现生产气油比突然大幅上升。

一般情况下水平井合理的初期产量不高于依据单段平均产量计算的水平井产量;借鉴定向井生产流压的取值经验,注水未见效前合理生产流压略大于饱和压力,注水见效后保持不低于饱和压力的2/3;同时结合水平井动液面、日产气和生产气油比等动态参数及时调整。

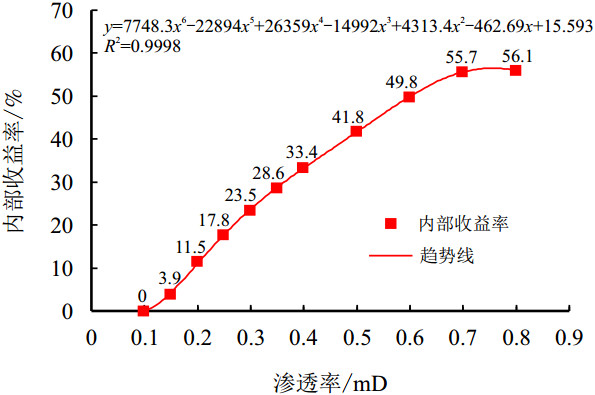

4 注水补充能量开发井网适应性探讨 4.1 注水开发动用渗透率下限探讨随着超低渗透油藏开发动用的储层渗透率越来越低,理论上注水开发见效越不明显,水平井注水开发存在渗透率下限,当注水增产效益不能弥补注水配套成本时应考虑准自然能量开发方式。应用矿场试验和油藏数值模拟相结合的方法研究超低渗透油藏注水开发动用渗透率下限。以矿场试验中见效好的华庆油田长6油藏典型井QP13(Ⅰ类见效井,采用五点井网,水平段长度450 m,压裂改造4段,井距500 m,排距150 m)为例,建立单井地质模型,通过油藏数值模拟拟合QP13生产数据,获得符合生产特征的油藏数值模拟精细油藏地质模型。在油藏数值历史拟合的基础上,在注水开发井网关键参数(水平段长度、改造段数、井排距、注水技术政策和井底流压)不变的情况下采用数值模拟方法预测不同渗透率(0.10,0.15,0.20,0.25,0.30,0.35,0.40,0.50,0.60,0.70和0.8 mD)下产量变化规律。按照长庆油田水平井钻井系统工程技术服务标准化市场价格标准[13],单个井组钻井、压裂和地面投资累计1 450万元(包含1口水平井钻井、压裂采油设施和1口注水井及配套注水设施)[13]。依据中国石油天然气股份有限公司《建设项目经济评价方法与参数》[12]规定进行全生命周期经济效益评价,其中,油价按照2016年及以前用实际油价,2017年用50 USD/bbl、2018年用50 USD/bbl、2019年用60 USD/bbl、2020年用60 USD/bbl、2021年及以后用70 USD/bbl。建立了注水开发见效Ⅰ类井不同储层渗透率下水平井开发效益评价图版(见图 15),按照中国石油天然气集团公司在低油价背景下,新投井内部收益率至少达到8%的要求,确定注水开发动用渗透率下限在0.18 mD左右。从而为新区产能建设不同储集层合理开发方式的选取提供了参考。

|

| 图16 不同储层渗透率与水平井开发内部收益率评价图版 Fig. 16 Evaluation diagram of reservoir permeability vs. IRRusing horizontal well development |

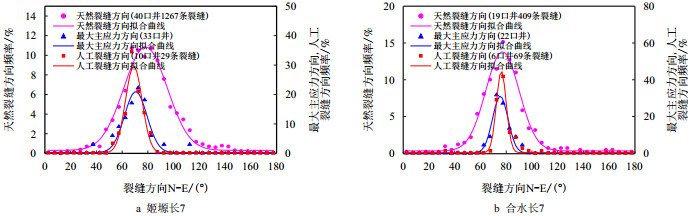

矿场测试资料和文献调研表明:(1)体积压裂后的人工裂缝一般与最大主应力方向一致[9];(2)天然裂缝方向与人工裂缝方向差异越大,也就是与最大主应力方向偏差越大,则水平井体积压裂后注水开发越容易见水;姬塬油田安83区块长7天然裂缝、人工裂缝及最大主应力方向耦合关系见图 17a,天然裂缝优势方向与最大主应力、人工裂缝的优势方向差异较大,该油藏(水平井注采井网排距150 m,井距500~600 m,小水量温和注水)注水开发水平井54口,见水井38口,裂缝性见水比例达到70%:合水油田庄230区块长7天然裂缝、人工裂缝及最大主应力方向耦合关系见图 17b,天然裂缝优势方向与最大主应力、人工裂缝的优势方向基本一致,该油藏%(水平井注采井网排距150 m,井距500~600m,小水量温和注水)注水开发水平井54口,见水井12口,裂缝性见水比例达到22%。

|

| 图17 天然裂缝、人工裂缝及最大主应力耦合方向关系图 Fig. 17 Relationship chart of maximum principal stress coupling directions with natural fractures and artificial fractures |

一般新区产能建设的时候,根据前期的探井和评价井资料比较容易获得的是最大主应力和天然裂缝方向的测试资料,针对超低渗透油藏不同储层特征合理开发方式确定的难题,作者提出采用最大主应力优势方向与人工裂缝优势方向的偏差大小,实现对致密油水平井开发方式的判断。最大主应力方向与天然裂缝优势方向差异大的超低渗透Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类油藏,都采用自然能量开发,后期注水吞吐补充能量[10-11];最大主应力方向与天然裂缝优势方向差异小,且在经济效益评价法确定的注水开发动用渗透率下限以上的超低渗透Ⅰ类、Ⅱ类油藏和Ⅲ类油藏,坚持小水量温和注水开发。

5 结论(1) 以同一类储层自然能量开发水平井百米累产油为下限,以注水开发见效好水平井百米累产油为上限,参考百米日产油的变化,应用百米累产油的增值法,实现对不同水平井注水补充能量见效程度的定量评价,为开发技术政策优化提供依据。

(2) 在超低渗透3类油藏水平井见水、见效分析的基础上,形成了适合超低渗致密油藏的水平井注采井网设计基本原则:一是水平井人工压裂缝三维空间拓展范围是注采井网设计的基础;二是井排方向与最大主应力方向垂直;三是井网形式设计中注水井与采油井避免正对,以侧向驱替补充能量为主;四是提高水驱控制面积比,优化井距、排距和水平段长度,其中井距等于人工压裂缝半长;五是于人工裂缝呈条带状的认识,提高单段改造强度,缩小段间距,实现缝间储量的有效动用。

(3) 最大主应力方向与天然裂缝优势方向差异小,且在经济效益评价法确定的注水开发动用渗透率下限以上的超低渗透Ⅰ类油藏、Ⅱ类油藏和Ⅲ类油藏,应坚持小水量温和注水开发。

| [1] |

李安琪, 李忠兴.

超低渗透油藏开发理论与技术[M]. 北京: 石油工业出版社, 2015.

LI Anqi, LI Zhongxing. Development theory and technology of ultra-low permeability reservoirs[M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 2015. |

| [2] |

樊建明, 屈雪峰, 王冲, 等. 鄂尔多斯盆地致密储集层天然裂缝分布特征及有效裂缝预测新方法[J].

石油勘探与开发, 2016, 43(5): 740–748.

FAN Jianming, QU Xuefeng, WANG Chong, et al. Natural fracture distribution and a new method predicting effective fractures in tight oil reservoirs of Ordos Basin, NW China[J]. Petroleum Exploration And Development, 2016, 43(5): 740–748. doi: 10.11698/PED.2016.05.09 |

| [3] |

李宪文, 张矿生, 樊凤玲, 等. 鄂尔多斯盆地低压致密油层体积压裂探索研究及试验[J].

石油天然气学报, 2013, 35(3): 142–152.

LI Xianwen, ZHANG Kuangsheng, FAN Fengling, et al. Study and experiment on volumetric fracturing in low pressure tight formation of Ordos Basin[J]. Journal of Oil and Gas Technology, 2013, 35(3): 142–152. doi: 10.3969/j.issn.1000-9752.2013.03.032 |

| [4] |

陈建军, 翁定为. 中石油非常规储层水平井压裂技术进展[J].

天然气工业, 2017, 37(9): 79–84.

CHEN Jianjun, WENG Dingwei. CNPC's progress in horizontal well fracturing technologies for unconventional reservoirs[J]. Natural Gas Industry, 2017, 37(9): 79–84. doi: 10.3787/j.issn.1000-0976.2017.09.010 |

| [5] |

郝明强, 胡永乐, 李凡华. 特低渗透油藏压裂水平井产量递减规律[J].

石油学报, 2012, 33(2): 269–273.

HAO Mingqiang, HU Yongle, LI Fanhua. Production decline laws of fractured horizontal wells in ultra-low permeability reservoirs[J]. Acta Petrolei Sinica, 2012, 33(2): 269–273. doi: 10.7623/syxb201202012 |

| [6] |

曾保全, 程林松, 李春兰, 等. 特低渗透油藏压裂水平井开发效果评价[J].

石油学报, 2010, 31(5): 791–796.

ZENG Baoquan, CHENG Linsong, LI Chunlan, et al. Development evaluation of fractured horizontal wells in ultra-lowpermeability reservoirs[J]. Acta Petrolei Sinica, 2010, 31(5): 791–796. doi: 10.7623/syxb201005015 |

| [7] |

樊建明, 杨子清, 李卫兵, 等. 鄂尔多斯盆地长7致密油水平井体积压裂开发效果评价及认识[J].

中国石油大学学报(自然科学版), 2015, 39(4): 103–110.

FAN Jianming, YANG Ziqing, LI Weibing, et al. Assessment of fracturing treatment of horizontal wells using SRV technique for Chang-7 tight oil reservoir in Ordos Basin[J]. Journal of China University of Petroleum, 2015, 39(4): 103–110. doi: 10.3969/j.issn.1673-5005.2015.04.014 |

| [8] |

赵继勇, 樊建明, 何永宏, 等. 超低渗致密油藏水平井开发注采参数优化实践——以长庆油田为例[J].

石油勘探与开发, 2015, 42(1): 68–75.

ZHAO Jiyong, FAN Jianming, HE Yonghong, et al. Optimization of horizontal well injection-production parameters for ultra-low permeable tight oil production:A case from Changqing Oilfield, Ordos Basin[J]. Petroleum Exploration and Development, 2015, 42(1): 68–75. doi: 10.11698/PED.2015.01.08 |

| [9] |

万晓龙, 高春宁, 王永康, 等. 人工裂缝与天然裂缝耦合关系及其开发意义[J].

地质力学学报, 2009, 26(10): 245–250.

WAN Xiaolong, GAO Chunning, WANG Yongkang, et al. Coupled relationship between created and natural fractures and its implication to development[J]. Journal of Geomechanics, 2009, 26(10): 245–250. doi: 10.3969/j.issn.1006-6616.2009.03.006 |

| [10] |

李忠兴, 屈雪峰, 刘万涛, 等. 鄂尔多斯盆地长7段致密油合理开发方式探讨[J].

石油勘探与开发, 2015, 42(2): 217–221.

LI Zhongxing, QU Xuefeng, LIU Wantao, et al. Development modes of Triassic Yanchang Formation Chang 7 Member tight oil in Ordos Basin, NW China[J]. Petroleum Exploration And Development, 2015, 42(2): 217–221. doi: 10.11698/PED.2015.02.11 |

| [11] |

李忠兴, 李健, 屈雪峰, 等. 鄂尔多斯盆地长7致密油开发试验及认识[J].

天然气地球科学, 2015, 26(10): 1932–1939.

LI Zhongxing, LI Jian, QU Xuefeng, et al. The Experiment and recognition of the development of Chang 7 tight oil in Ordos Basin[J]. Natural Gas Geoscience, 2015, 26(10): 1932–1939. doi: 10.11764/j.issn.1672-1926.2015.10.1932 |

| [12] | 中国石油天然气股份有限公司规划总院. 中国石油天然气集团公司建设项目经济评价参数(2016)[R]. 北京: 中国石油规划总院, 2016. |

| [13] | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司. 钻井系统工程、措施作业工程和物探工程技术服务造价指标汇编[M]. 北京: 石油工业出版社, 2014. |

2018, Vol. 40

2018, Vol. 40