北美地区页岩油气资源的大规模勘探开发,揭示了泥页岩细粒沉积中滞留有大量的可利用油气资源,赋存大量的页岩油气。泥页岩细粒岩沉积,特别是富有机质的细粒沉积已成为地学界研究的前沿领域[1-2]。由于陆相断陷湖盆泥页岩细粒沉积具有类型多、相变快的特点,具有预测意义的层序地层方面的研究被广泛关注[3-5]。陆相断陷湖盆半深湖深湖环境发育的泥页岩细粒沉积对水体深度小范围的变动反应不灵敏,岩性、沉积旋回、接触关系等肉眼识别上无明显差异,因此,利用常规层序划分方法已无法对半深湖深湖细粒沉积进行有效的层序地层研究[6-8]。笔者尝试从研究区5口泥页岩细粒沉积系统取芯井大量的分析化验资料(5口系统取芯井分布于缓坡水下隆起带、宽缓斜坡带、深洼带,共取岩芯1 129.22 m),特别是系统的元素数据入手,结合沉积环境、岩性、地化参数和GR曲线的演化规律,探索了济阳陆相断陷湖盆细粒沉积层序地层划分方法,为非常规油气资源勘探评价提供理论和技术储备。

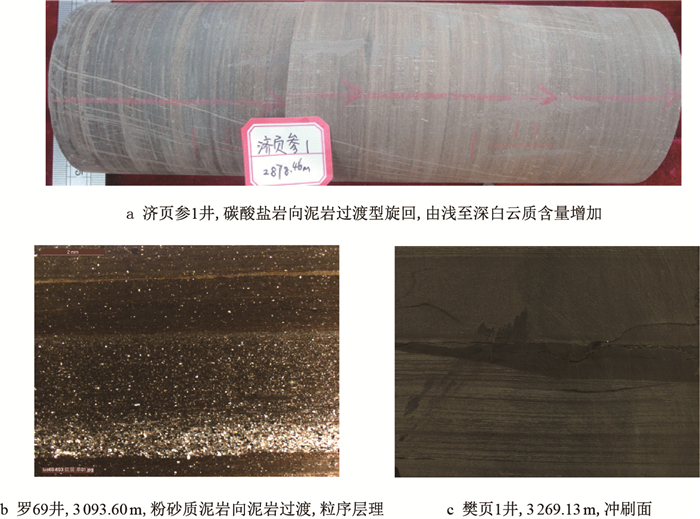

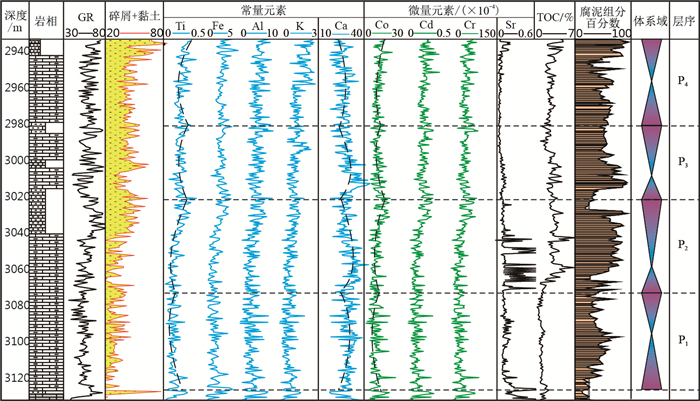

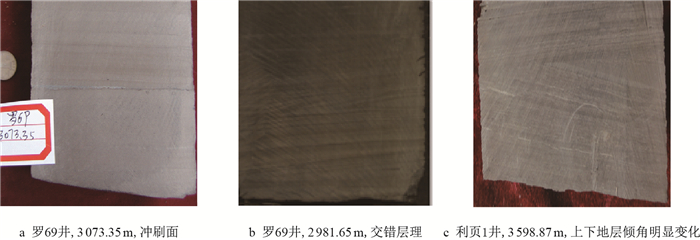

1 层序划分方法济阳拗陷沙四上沙三下亚段泥页岩细粒沉积组分上表现为频繁的由灰质向泥质转化的旋回、沉积构造上表现为块状层状和纹层状岩性的频繁叠置、冲刷面、粒序等特点(图 1),这种沉积特征意味着泥页岩是沉积上多期次有序的岩体,能用层序地层学的方法来解释。

|

| 图1 泥页岩细粒沉积特征 Fig. 1 Sedimentary characteristics of fine-grain sediments |

近年来,国内外一部分学者尝试使用元素及其组合、岩性及其组合以及GR曲线的变化规律来进行细粒沉积层序地层学研究[3-4, 6-7];一部分学者尝试从成因主控因素方面进行细粒沉积层序地层学研究[8]。整体而言,泥页岩细粒沉积方面的研究刚刚起步,至今尚未形成完善的细粒沉积层序研究方法,目前主要有以下3种划分方案。

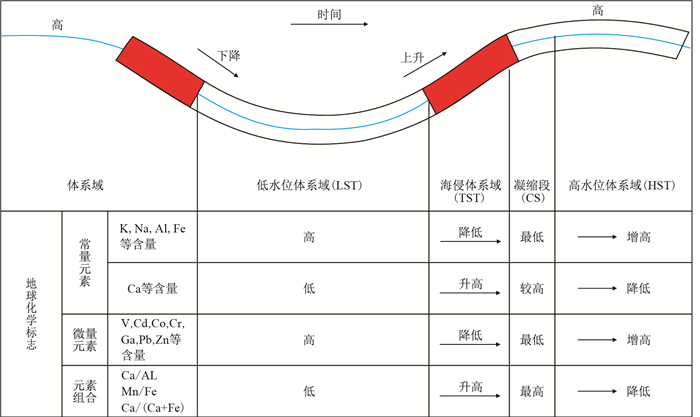

1.1 化学层序地层化学元素地层学建立的基础在于,地质历史上构造运动、气候变化等因素,造成剥蚀强度、沉积沉降速度的差异导致在不同时代的地层中元素丰度有差异[9]。化学层序地层主要是依据各类元素的演化规律进行层序划分(图 2)。根据元素在地壳中的丰度及元素本身化学性质的差异,可将元素分为常量元素、微量元素和稀土元素3类。陆相湖盆层序划分中常量元素通常用Fe、Al、Na、K、Ti和Ca,认为这几种常量元素受其物理化学性质控制,在风化过程中往往富集在细粒沉积中,在砂岩和碳酸盐沉积中含量较低[10],这将为利用这类元素进行细粒沉积层序划分提供物质基础;微量元素在层序地层研究中应用最为广泛,通常用Mn、Cd、Co、Cr、Ga和Zn等及相关的比值,主要利用这些元素演化规律或元素及比值恢复的环境演化规律提供层序划分依据[11];稀土元素主要是利用其分布规律与湖平面升降关系进行层序研究[12],认为稀土元素(REE)浓度与水体深度呈正比。依据元素演化规律,结合岩芯、薄片和地层元素测井(ECS)等资料可进行泥页岩细粒沉积层序界面识别(常规层序界面往往是不整合面或与之对应的界面,这些层序界面上下往往发育不同沉积环境的产物,本质上应该对应元素及其组合的突变),层序界面处元素、岩性往往表现为突变的特点,这将弥补利用常规方法难以识别这些隐形层序界面的问题。但利用元素进行层序地层划分与识别时往往也存在一些较为棘手的问题,如陆相沉积岩中的元素丰度受多种因素控制(沉积与成岩),特点是多(期次)物源的影响严重,应用时要优选合适元素或元素比值,为避免单个元素带来的误差,往往可采用多种元素进行综合分析,同时,要对研究层段进行密集系统分析(意味着只有系统取芯井才能进行精细的化学层序研究),这将带来层序宏观对比困难问题。

|

| 图2 陆相湖盆不同体系域元素变化特点 Fig. 2 The change of element indifferent system tracts in fault-depressed basin |

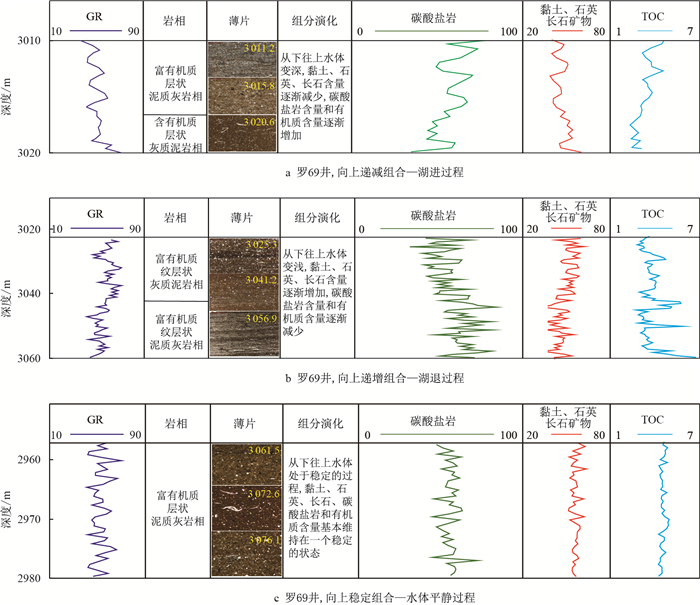

GRP层序划分是利用自然伽马测井划分细粒沉积准层序的一种方法,主要基于泥页岩中因沉积环境的变化产生的多种岩相类型在相对的海(湖)平面升降过程中形成不同的岩相组合样式的GR测井响应变化规律进行层序划分[3],本质上是利用GR测井对泥质类岩相响应敏感的特点进行层序划分,认为GRP层序主要发育3种样式,包括“向上减小的GRP”、“向上增加的GRP”和“恒定的GRP”(图 3)。

|

| 图3 岩相组合及GR测井响应特征 Fig. 3 Lithofacies and characteristics of GR logging response |

GRP法层序地层划分将岩相的旋回叠加样式和密集段作为建立层序地层学格架的关键[4],层序界面往往由代表相对浅水高能含氧环境的岩相标志来识别,如颗粒磷酸盐、砂质页岩、白云岩泥岩等,但在陆相断陷半深湖深湖沉积中这些特殊的岩相一般不发育,或成因多样,如部分白云岩泥岩与生物作用有关,往往是生物化学作用或后期成岩作用的产物,并不能代表层序界面形成的标志,这将为利用该方法进行层序界面识别带来了一定的困难。但该方法受GR敏感性的影响,不仅能够反映沉积水体的变化(湖退和湖进过程),利于体系域的研究,而且便于区域性的地层划分与对比,利于层序的宏观对比。

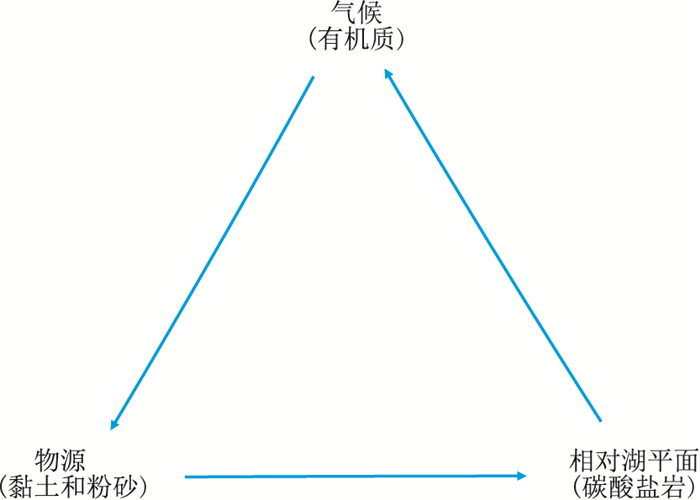

1.3 “成因”层序地层“成因”层序划分以“成因控层”原理为指导,由层序主控因素变化规律来进行细粒沉积层序地层的划分,其前提条件是陆相半深湖深湖区构造相对稳定,可将构造视为不变因素而忽略其影响,认为气候、湖平面变化和物源供给是控制细粒沉积层序演化的主要控制因素[13](图 4)。认为湖盆泥页岩主要由碳酸盐岩、黏土矿物、粉砂和有机质组成,气候暖湿时,藻类相对繁盛,有机质富集,因而有机质含量的变化可在一定程度上反映气候的变化;细粒物质沉积区,受陆源输入影响较小,当湖平面降低时,碳酸盐岩相关的沉积会相对增多,故碳酸盐岩含量的变化可在一定程度上反映湖平面的相对变化;黏土矿物及粉砂岩含量的变化则代表了陆源输入增多或较少。由此利用上述3种成份的组合变化来进行细粒沉积层序地层划分与对比。但在前期泥页岩细粒岩相及形成环境的研究过程中发现,陆相湖盆古地形是岩相的主要控制因素之一,水下鼻状构造、断阶带及水下隆起往往是碳酸盐岩组分富集的区带,如济阳拗陷罗家鼻状构造、陈官庄鼻状构造等地区,因此构造也应该是细粒沉积层序形成的主要影响因素,在细粒沉积层序划分中应当考虑;有机质的来源、富集是一个复杂的过程,可能并非仅仅是气候的响应(上述尚未考虑有机质转化与保存),如盐湖和咸化湖盆细菌类微生物对有机质的贡献很大,由于转化率高,有机质丰度相对有所降低;对于高盐度、膏岩盐成分较高的济阳拗陷沙四上亚段细粒沉积地层,受其他盐类矿物的影响,如石膏、盐岩等,碳酸含量也不能完全表征湖平面的变化,另外,受碳酸盐岩成因的影响,半深湖和深湖碳酸盐岩含量与深水之间的关系是否与滨浅湖相一致,也应加强研究;利用该方法进行有关层序宏观对比方面的报道尚未查阅到,受资料的限制,可能会存在一定的困难。

|

| 图4 控制细粒沉积层序地层发育的三要素 Fig. 4 Three factors controlling sequence stratigraphy of fine grain sediments |

以上分析认为,目前细粒沉积层序研究的几种方法都具有其优缺点,单一方法不能完全进行细粒沉积层序地层划分与对比,如化学层序地层的方法有利于层序界面识别和体系域的划分,但不利于全区性的对比;GRP层序地层划分方法有利于全区性对比和体系域的划分,但不利于层序界面识别;“成因”层序地层划分方法有利于体系域和层序界面的识别,但不利于层序的全区对比。因此,寻找多种手段综合解释将是细粒沉积层序地层学研究的方向。

2 应用实例本次综合运用地球化学元素和伽马能谱资料,结合沉积环境演化特征,利用多种方法综合进行了济阳拗陷沙四上和沙三下亚段泥页岩细粒沉积层序研究,将沙四上和沙三下亚段分别划分为4个准层序组(图 5)。

|

| 图5 罗69井沙三下亚段泥页岩细粒沉积层序地层划分 Fig. 5 Sequence stratigraphic of shale fine-grained sediments of the lower section Es3 in Well Luo69 |

陆相湖盆沉积岩中的元素大部分源于基岩或成岩母质的风化作用,虽然经历了漫长的沉积、成岩和地质地球化学循环演化过程,但大部分原始的地球化学信息仍然保留在相应的沉积岩中,由于不同层序物质组成不同,其元素类型及丰度演化也不尽相同[11],因此,结合各类元素的富集规律和环境的变化特征,可进行层序界面的识别。

2.1.1 常量元素研究区常量元素纵向演化规律表明,除Ca外,Fe、Al、Na、K、Ti都表现为一致的演化规律,其中Fe、Al、Na、K丰度均与Ti丰度具有明显的正相关关系,相关系数分别为0.87、0.98、0.78、0.87,认为这些常量元素的主要来源比较单一,仅与陆源物质的输入有关,是风化、搬运和再沉积的结果[14]。Ti是化学属性相对稳定的元素,主要富集在硅酸盐相中,其丰度的变化往往反映的是陆源物加入的程度[15],该值愈高则表明陆源输入量越大,另外,有机酸可促进含Ti矿物分解与迁移[16],最终导致有机质丰度较低的层序界面附近Ti的丰度也相对较高。因此,Ti往往在物源相对富集的层序界面附近富集(图 5)。Fe和Al在泥页岩细粒沉积中最为富集,认为在表生带的风化作用中,Fe和Al易分解呈氧化物而沉淀,这些氧化产物一部分滞留原地,一部分通过淋失被搬运进入半深湖深湖沉积下来,所以层序界面附近的Al和Fe丰度高相对较高,如济阳拗陷沙四上沙三下亚段细粒沉积中在层序界面处随着碎屑物源含量增加(主要包括石英、长石和黏土),Al和Fe丰度也在增加(图 5);陆相断陷湖盆Na和K元素主要来源于长石中,在物源供给相对富集的层序界面附近,Na和K元素的丰度通常往往呈高值(图 5),由于K的离子半径相对较大,极化率高,易于被黏土所吸附,因此,在层序界面附近K/Na的比值也相对较大。研究区Ca元素主要以CaCO3的形式存在,受碎屑物源、气候、水体及Ca离子迁移能力大等条件的影响,往往在浅湖区富集,且与碎屑沉积呈相互消长的关系,因此,在层序界面附近的半深湖深湖区Ca元素往往表现为低值区。总体而言,层序界面附近Fe、Al、Na、K、Ti富集主要与物源输入有关,而层序内部Fe、Al、Na、K、Ti丰度相对较低除与物源输入有关外,还与水体注入冲淡稀释以及一些其他物理化学作用有关,因此,可根据常量元素演化规律进行层序界面识别,在层序界面处Fe、Al、Na、K、Ti元素丰度高而Ca元素丰度低。

2.1.2 微量元素微量元素Co、Cr、Cd主要被胶体和黏土矿物吸附,通过沉淀作用进入沉积物,微量元素与黏土矿物含量应该存在相关性[17],同时,微量元素分配往往近似服从稀溶液定律,因此,在层序界面附近黏土含量相对较高的层段这些微量元素相对富集(图 5)。研究区Co、Cr、Cd等3种微量元素与Al呈明显的正相关关系,相关系数分别为0.87、0.93、0.86,表明研究区Co、Cr、Cd微量元素富集主要与黏土吸附作用有关(图 5);Mn主要富集在硅酸盐相中,往往随陆源碎屑长石类和黏土含量的增加而丰度增加,表现在层序界面处丰度增加;Ga元素通常存在于铝的矿物中,在硅酸盐中,Ga可能以类质同象替代Fe3+和Ti4+,因此,其丰度的变化趋势与Fe和Ti元素的变化趋势一致,在层序界面处也相对比较富集。

2.1.3 有机地化参数通常情况下,有机质组分特征能够反映有机质主要来源,通常根据来源分为两大类:腐泥质和腐殖质。腐泥质是滞水盆地条件下堆积的有机质,主要来源于水生浮游生物,包括绿藻、蓝绿藻等群体藻类和浮游的微体生物以及底栖生物、水生植物等;腐殖质是由高等植物的细胞和细胞壁在有氧条件下沉积而成的有机物质[18]。通过系统全岩光片显微组分测定数据分析发现,罗69井沙三下亚段细粒沉积层序界面附近腐泥组组分明显降低(图 5),这可能与层序界面附近陆源物质的输入增强有关,由于物源输入的增强,往往会导致高等植物类组分和含氧量的增加,相对而言,低等水生生物组分在减少,最终表现为腐泥组分丰度降低的特点。

2.1.4 其他标志细粒沉积粒度小,似乎不符合牵引流沉积构造的动力学机制,但在前期精细岩芯观察的过程中,在对应的层序界面附近,发现了交错层理、冲刷面等反映水动力较强的沉积构造(图 6),这可能与细粒沉积过程的絮凝作用有关,或与其他突发性的地质事件有关,如浊流等;部分层序界面附近地层倾角发生明显的变化(图 6),如利页1井3 587 m层序界面处,地层倾角发生明显变化;反过来这些特征在一定程度上将有助于细粒沉积层序界面的识别。另外,垂向上古环境指标往往在层序界面处出现较大的转折变化过程,如沙三下亚段底界面处古气候、古盐度、古生产力、古水深、古氧化还原环境都出现较大的突变(图 7)。

|

| 图6 层序界面处沉积构造 Fig. 6 Sedimentary structure in sequence interface |

|

| 图7 罗69井沙三下亚段底部层序界面环境指标响应特征 Fig. 7 Characteristics of environmental index response of sequence interface of the lower section Es3 in Well Luo69 |

在层序界面识别的前提下,将济阳拗陷沙四上和沙三下亚段分别划分为4个准层序组,在每个准层序组内部随着湖泊水体相对加深和相对变浅的转变,不同阶段沉积物或多或少地会有一些性质上的差异(图 3)。在准层序组内,随着湖泊水体加深,半深湖深湖相沉积受物源的影响减小,沉积环境中氧含量下降,处在缺氧的还原环境当中,有机质保存良好,沉积物多为深灰色或黑色,从岩芯薄片可以看出黏土和石英逐渐减少,由于碳酸盐岩含量与碎屑矿物含量呈此消彼长的特点,含量逐渐增加,在层序内部对应着一个湖进过程,因此,湖进体系域岩相往往具有由含(富)有机质层状灰质泥岩相富有机质纹层状灰质泥岩相富有机质纹层状泥质灰岩相的演化序列;反之,随着湖泊水体深度下降,半深湖深湖相沉积受物源的影响加大,沉积环境中氧含量增加,沉积物多为浅灰色、棕色,对应沉积物的黏土、石英和长石逐渐增加,碳酸盐岩矿物逐渐较小,在层序内部对应着一个湖退过程,因此,湖进体系域岩相往往具有由富有机质纹层状泥质灰岩相富有机质纹层状灰质泥岩相含(富)有机质层状灰质泥岩相的演化序列;湖进和湖退两个过程构成一次完成的湖平面升降旋回,即对应着一次准层序组的形成。TOC大值段往往对应着较大湖泛面,代表着湖进与湖退的转化面(图 5),在缺少TOC系统数据的情况下,亦可用Sr元素代替进行识别。Sr元素丰度往往受微体生物的影响大,而受黏土的含量影响相对较小,往往可做为凝缩段的识别标志。但用Sr元素时,应注意受深层卤水与近地表水混合作用的影响,Sr元素还可以以SrSO4和SrCO3形式存在,与生物作用无关[19]。

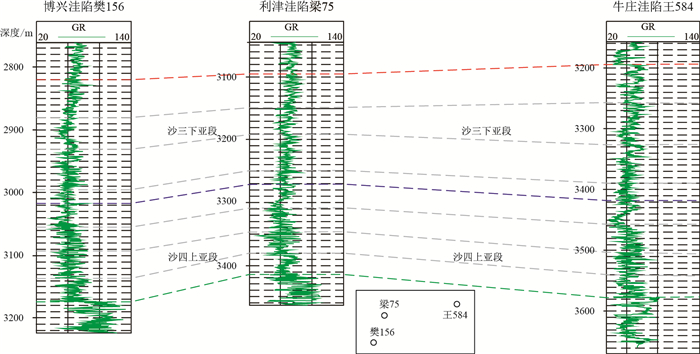

2.3 层序地层对比细粒沉积物颗粒细小,沉积缓慢,放射性元素K、U、Th等有足够时间从溶液中分离,且细粒沉积中富含有机质,有机质对K、U、Th等放射性元素具有很强的吸附性,有利于其富集,最终导致细粒沉积中这些放射性元素富集,表现为GR测井对泥页岩细粒沉积的分辨率往往高于砂岩或碳酸盐岩等岩性。研究表明,济阳拗陷沙四上沙三下亚段GR测井响应纵向规律明显,在全区范围内有较好的可对比性,如利津洼陷的梁75井与相距16.7 km的博兴洼陷的樊156井和距离41.5 km的牛庄洼陷的王584井沙四上沙三下亚段GR具有较好的可对比性(图 8),因此,在单井层序地层划分法的基础上,可利用GR曲线纵向演化规律进行细粒沉积层序地层划分和全区对比追踪。

|

| 图8 樊156——井梁75井——王584井GR测井响应对比图 Fig. 8 Comparison of GR logging responses of Well Fan156-Well Liang75-Well Wang584 |

(1)陆相断陷湖盆半深湖深湖环境发育的泥页岩细粒沉积对水体深度小范围的变动反应不灵敏,岩性、沉积旋回、接触关系等肉眼识别上无明显差异,直接运用常规层序划分方法难以进行细粒沉积层序地层学研究。目前,细粒沉积层序研究的几种方法都各有其缺点,单一方法尚不能完全进行细粒沉积层序地层划分与对比,因此,寻找多种手段综合解释将是细粒沉积层序地层学研究的方向。

(2)综合运用地球化学元素、沉积环境恢复指标、岩性及伽马能谱测井响应演化规律,将济阳拗陷沙四上和沙三下亚段分别划分为4个准层序组。层序界面处往往表现为高碎屑物源供给,高Ti、Fe、Al、Na、K、Co、Cr、Cd、Mn元素丰度,低碳酸盐岩含量、Ca元素、腐泥组含量,以及发育代表水动力条件较强的冲刷面、交错层理等沉积构造和古环境指标出现较大的转折变化特征;准层序组往往包含一个较大湖进和湖退的过程,TOC或Sr大值段往往对应湖进与湖退的转化面;GR测井响应纵向规律明显,在全区范围内有较好的可对比性,可用于层序全区对比追踪。

| [1] |

邹才能, 董大忠, 杨桦, 等. 中国页岩气形成条件及勘探实践[J].

天然气工业, 2011, 31(12): 26–39.

ZOU Caineng, DONG Dazhong, YANG Hua, et al. Conditions of shale gas accumulation and exploration practices in China[J]. Natural Gas Industry, 2011, 31(12): 26–39. DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.2011.12.005 |

| [2] |

云箭, 钟宁宁, 王嘉麟, 等. 低碳背景下促进我国页岩气产业化的对策研究[J].

西南石油大学学报(自然科学版), 2012, 34(1): 64–70.

YUN Jian, ZHONG Ningning, WANG Jialin, et al. Measures to promote shale gas large-scale Development under low-carbon Background in China[J]. Journal of Southwest Petroleum University (Science & Technology Edition), 2012, 34(1): 64–70. DOI:10.3863/j.issn.1674-5086.2012.01.010 |

| [3] | ABOUELRESH M O, SLATT R M. Lithofacies and sequence stratigraphy of the Barnett shale in east-central Fort Worth Basin, Texas[J]. AAPG Bulletin, 2012, 96(1): 1–22. DOI:10.1306/04261110116 |

| [4] | SINGH P, SLATT R, BORGES G, et al. eservoir characterization of unconventional gas shale reservoirs:Example from the Barnett Shale, Texas, U.S.A.[J]. The Shale Shaker, 2009, 60(1): 15–31. |

| [5] |

姜在兴. 层序地层学研究进展:国际层序地层学研讨会综述[J].

地学前缘, 2012, 19(1): 1–9.

JIANG Zaixing. Advances in sequence stratigraphy:A summary from international workshop on sequence stratigraphy[J]. Earth Science Frontiers, 2012, 19(1): 1–9. |

| [6] | SLATT R M, RODRIGUEZ N D. Comparative sequence stratigraphy and organic geochemistry of gas shales:Commonality or coincidence[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2012, 8: 68–84. DOI:10.1016/j.jngse.2012.01.008 |

| [7] |

田景春, 陈高武, 张翔, 等. 沉积地球化学在层序地层分析中的应用[J].

成都理工大学学报(自然科学版), 2006, 33(1): 30–35.

TIAN Jingchun, CHEN Gaowu, ZHANG Xiang, et al. Application of sedimentary geochemistry in the analysis of sequence stratigraphy[J]. Journal of Chengdu University of Technology (Science & Technology Edition), 2006, 33(1): 30–35. DOI:10.3969/j.issn.1671-9727.2006.01.006 |

| [8] |

梁超, 姜在兴, 郭岭, 等. 黔北地区下寒武统黑色页岩沉积特征及页岩气意义[J].

断块油气田, 2012, 19(1): 22–26.

LIANG Chao, JIANG Zaixing, GUO Ling, et al. Sedimentary characteristics and shale gas significance of Lower Cambrian black shale in Qianbei Area[J]. Fault-block Oil & Gas Field, 2012, 19(1): 22–26. DOI:10.6056/dkyqt201201005 |

| [9] |

金凤鸣, 韩春元, 王吉茂, 等. 有机地球化学参数在层序划分对比中的应用——以冀中拗陷束鹿凹陷沙三下亚段为例[J].

沉积学报, 2008, 26(1): 86–91.

JIN Fengming, HAN Chunyuan, WANG Jimao, et al. Application of organic geochemical parameters in sequence classification and correlation:A case study from lower Es3in Shulu Sag Jizhong Depression[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2008, 26(1): 86–91. DOI:10.14027/j.cnki.cjxb.2008.01.011 |

| [10] |

张敬霞, 郭英海, 沈玉林. 成家庄剖面本溪太原组层序地层与元素地球化学特征分析[J].

中国煤炭地质, 2011, 23(3): 1–4.

ZHANG Jingxia, GUO Yinghai, SHEN Yulin. Chengjiazhuang section Benxi-Taiyuan formations sequence stratigraphy and geochemistry of element analysis in Liulin, Shanxi[J]. Coal Geology of China, 2011, 23(3): 1–4. DOI:10.3969/j.issn.1674-1803.2011.03.01 |

| [11] |

赵俊青, 纪友亮, 张善文. 识别陆相层序界面的地球化学方法[J].

新疆石油地质, 2004, 25(1): 37–40.

ZHAO Junqing, JI Youliang, ZHANG Shanwen. Geochemical methods for identification of continental sequence interfaces[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 2004, 25(1): 37–40. DOI:10.3969/j.issn.1001-3873.2004.01.010 |

| [12] |

王立社, 张复新, 侯俊富, 等. 秦岭山阳水沟口组黑色岩系微量元素地球化学及其沉积成矿背景的指示意义[J].

中国地质, 2012, 39(2): 311–325.

WANG Lishe, ZHANG Fuxin, HOU Junfu, et al. Trace element geochemical characteristics of the Shuigoukou formation black rock series in Shanyang area of the Qinling mountains and their indication significance for sedimentation-mineralization[J]. Geology in China, 2012, 39(2): 311–325. DOI:10.3969/j.issn.1000-3657.2012.02.005 |

| [13] |

姜在兴. 沉积体系及层序地层学研究现状及发展趋势[J].

石油与天然气地质, 2010, 31(5): 535–541.

JIANG Zaixing. Studies of depositional systems and sequence stratigraphy:The present and the future[J]. Oil & Gas Geology, 2010, 31(5): 535–541. DOI:10.11743/ogg20100502 |

| [14] |

罗情勇, 钟宁宁, 王延年, 等. 华北北部中元古界洪水庄组页岩地球化学特征:物源及其风化作用[J].

地质学报, 2013, 87(12): 1913–1921.

LUO Qingyong, ZHONG Ningning, WANG Yannian, et al. Geochemistry of mesoproterozoic Hongshuizhuang Formation shales in northern north China:Implications for provenance and source weathering[J]. Acta Geologica Sinica, 2013, 87(12): 1913–1921. |

| [15] |

薛罗.恩平凹陷古近系烃源岩元素地球化学综合评价[D].北京:中国地质大学, 2013.

XUE Luo. Element geochemistry evaluation of Paleogene source rocks in Enping Depression[D]. Beijing:China University of Geosciences, 2013. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10491-1014164868.htm |

| [16] |

杜小弟, 黄志诚, 陈智娜, 等. 下扬子区二叠系层序地层的地球化学特征[J].

高校地质学报, 1996, 2(3): 348–356.

DU Xiaodi, HUANG Zhicheng, CHEN Zhina, et al. Geochemical characteristics of Permian sequence in lower Yangtze region[J]. Geological Journal of China Universities, 1996, 2(3): 348–356. |

| [17] |

刘华. 微量元素分析在含煤地层层序划分中的应用[J].

山东科技大学学报(自然科学版), 2004, 23(1): 12–15.

LIU Hua. The application of microelement analysis to sequence classification of coal-bearing strata[J]. Journal of Shandong University of Science and Technology (Natural Science), 2004, 23(1): 12–15. DOI:10.3969/j.issn.1672-3767.2004.01.004 |

| [18] |

王敏芳. 碳酸盐岩中有机质组成特征分析[J].

世界地质, 2003, 22(1): 26–29.

WANG Minfang. Analysis on the characters of organic composition in carbonate rocks[J]. Global Geology, 2003, 22(1): 26–29. DOI:10.3969/j.issn.1004-5589.2003.01.005 |

| [19] | 梅冥相, 马永生, 周丕康, 等. 碳酸盐沉积学导论[M]. 北京: 地震出版社, 1997. |

2016, Vol. 38

2016, Vol. 38