2. 中国石化西南油气分公司云南采气厂, 云南 曲靖 655000

2. Yunan Gas Plant, Southwest Oil & Gas Company, SINOPEC, Qujing, Yunnan 655000, China

阆中南部地区针对侏罗系大安寨段的滚动勘探开发工作始于20 世纪80 年代,在长期的勘探开发过程中,许多学者在储层地质特征、裂缝预测及油气成藏预测等方面做了大量的研究工作并取得了许多研究成果,显示大安寨段的主要储层为介壳灰岩,孔隙裂缝为主要的储集空间[1-15]。但已有井的统计资料表明:在现有的勘探开发中获得的中高产井占32%,低产井占28%,无工业油气流井占40%,这表明大安寨段的储层分布、油气成藏较为复杂,在前人研究的基础上,还需深化在储层特征和储层演化特征方面的认识,还需对介壳灰岩储层的特征、分布、有利储层的发育及主控因素等方面进行更深入的研究工作,提高勘探开发成功率。

本文主要通过钻井、岩芯和测录井资料及显微薄片、扫描电镜等室内研究方法,对阆中南部地区大安寨段储层特征及储层发育的控制因素进行分析,旨在为本区的后续滚动勘探开发提供依据和方向。

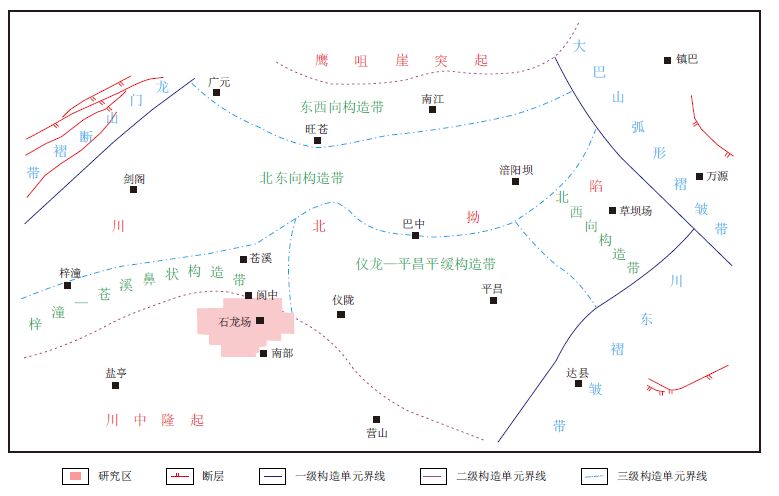

1 区域地质概况阆中南部地区位于四川省北部,区域构造位置属川中隆起北部斜坡带(图 1)。地表出露地层为上侏罗统蓬莱镇组,局部区域被第四系覆盖。钻井揭示蓬莱镇组以下地层保存较好,层序正常,为连续沉积。该区钻遇地层自下而上分别为上三叠统须家河组,下侏罗统自流井组珍珠冲段、东岳庙段、马鞍山段、大安寨段,中侏罗统千佛崖组、下沙溪庙组、上沙溪庙组、遂宁组,上侏罗统蓬莱镇组[4, 16-19],累积厚度4 000~4 100 m。

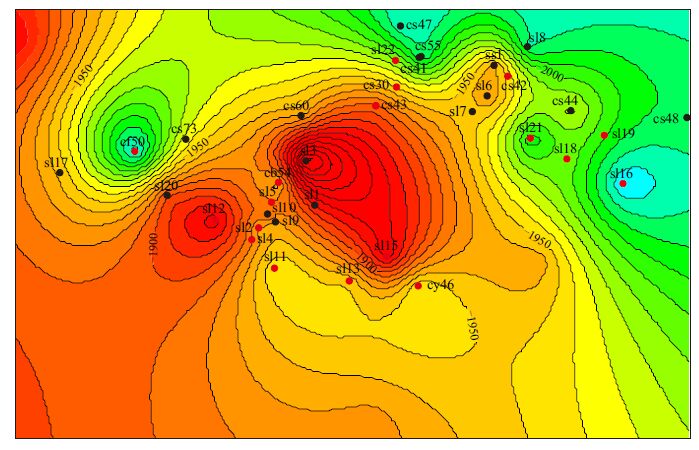

|

| 图1 阆中南部地区大安寨段构造位置图 Fig. 1 Structure location map of Da′ anzhai section of Langzhong Nanbu area |

研究区内,下侏罗统自流井组大安寨段地层厚度较稳定,一般为75~100 m,现今埋深2 800~3 100 m,自上而下划分为大一(J1z41)、大二(J1z42)、大三(J1z43)3 个亚段[14-16],其岩性组合特征分别是:大一亚段为褐灰、灰深灰色介壳灰岩夹黑色泥页岩,局部夹灰色粉细砂岩;大二亚段为黑色泥页岩夹褐灰、灰深灰色介壳灰岩;大三亚段为褐灰、灰深灰色介壳灰岩夹黑、绿灰色泥页岩,局部夹粉细砂岩。

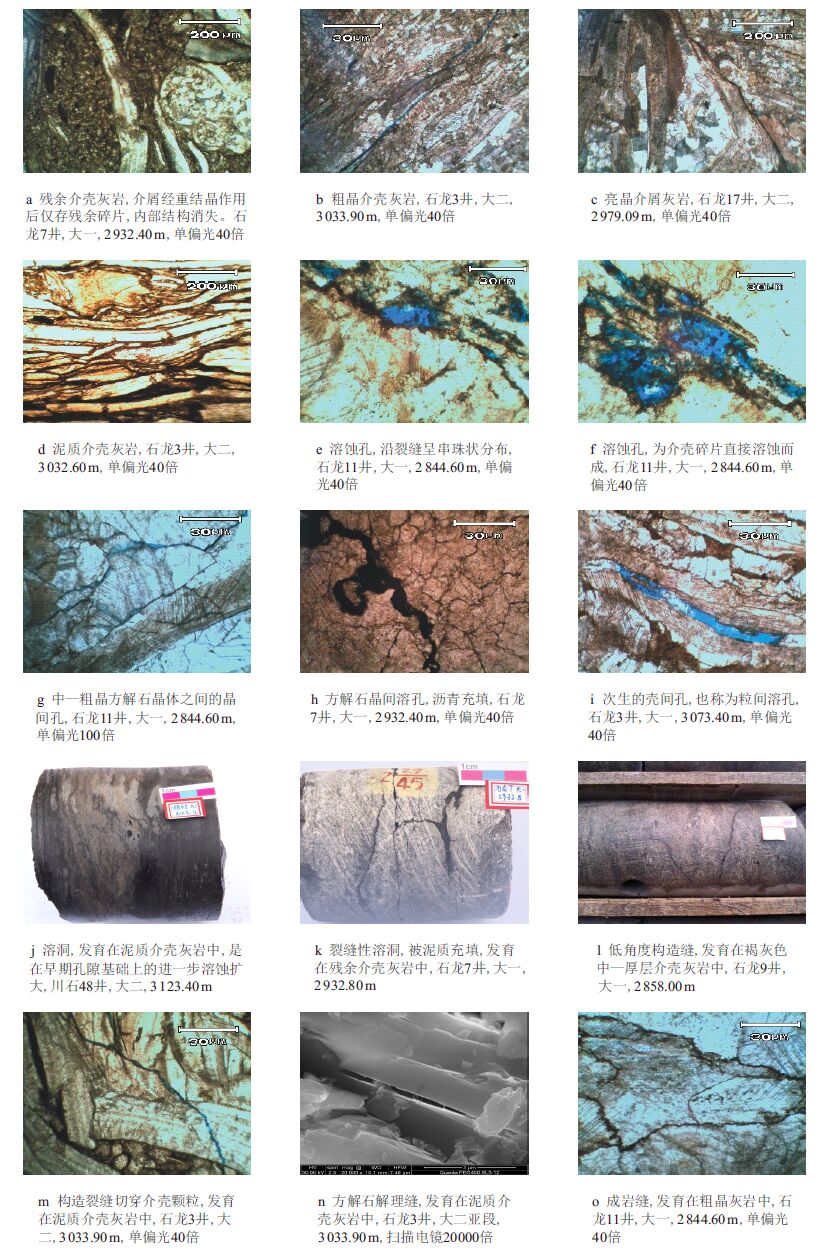

2 储层特征 2.1 岩石学特征岩芯岩芯观察和薄片鉴定表明,大安寨段储集层岩性主要为残余介壳灰岩、粉粗晶介壳灰岩、亮晶介壳灰岩、(含)泥质介壳灰岩。结构组分以介壳为主、矿物成分以方解石为主。此外,还发育有泥岩、页岩类等,这些泥页岩厚度大,有机质含量高,特别是大二亚段的泥页岩中富含丰富的有机质,可以作为烃源岩。

2.1.1 残余介壳灰岩颜色一般为灰色、褐灰色、浅褐色,镜下观察具残余结构,介屑经重结晶作用后仅存残余碎片,内部结构消失。岩石由于重结晶作用强烈,由粗晶方解石镶嵌而成,介屑只见模糊的阴影,大量瓣鳃类碎片依稀可见,呈残余状彼此平行排列,堆积紧密,粗大的晶体将瓣鳃碎片与基质连成一片(图 2a)。残余介屑灰岩是研究区内常见的岩石类型,结构组分主要为介屑,平均含量为87.0%,填隙物主要为微晶方解石,平均含量为11.0%。矿物成分中方解石含量占97.0%,黏土矿物和黄铁矿各占1.3% 和1.7%。观察发现,微裂缝、缝合线较为发育,缝合线宽度一般在0.05∼0.20 mm,平均值为0.04 mm。面孔率最大值为2%。

|

| 图2 阆中南部地区大安寨段储层特征 Fig. 2 Reservoir characteristics of Da′ anzhai section of Langzhong Nanbu area |

颜色为褐灰色,具丰富的介壳碎片(瓣鳃碎片),平均含量约78.0%,紧密排列,另见少量鱼骨屑和藻屑,含量约3.0%;介屑大致呈微弯曲状,具晶粒结构,由粉晶粗晶方解石组成,大致呈定向分布(图 2b);基质由粉晶、细晶、粗晶方解石组成,含量约13.0%,另有少量水云母和有机质沿介屑边缘分布,含量1.0%∼8.0%,平均3.0%。镜下观察发现,介屑之间由垂直于壳缘分布的柱状方解石晶簇填隙,重结晶作用后晶体增大至细晶、粗晶,少量介壳间充填粉晶方解石。岩石矿物成分以方解石为主,含量为90.0%∼100.0%,平均含量为97.0%。

2.1.3 亮晶介壳灰岩亮晶介壳灰岩在大安寨段也较为常见,为浅湖亚相高能环境下的介壳滩相沉积。介屑含量为78.0%,胶结物含量较高,为18.0%。矿物成分基本上为方解石,含量为97.0%,少量黏土矿物,含量为2.0%,介壳之间为亮晶方解石胶结物(图 2c)。具有两种胶结方式:第一种是在个体较大的介壳颗粒之间的多期胶结,第二种是在个体较小的介壳颗粒之间呈连晶胶结。

2.1.4 (含)泥质介壳灰岩(含)泥质介壳灰岩在大安寨段也非常发育,但主要分布在大二亚段,为水体能量较弱的低能滩及滩间洼地或者半深湖区沉积。介壳含量在52.0%∼84.0%,平均72.0%,一般较完整,排列近似水平,常发育纵向裂纹,介壳之间被泥质及泥晶方解石充填(图 2d)。矿物成分以方解石为主,含量在54.0%∼86.0%,平均71.0%,泥质含量在12.0%∼44.0%,平均为26.0%。

2.2 储集空间特征根据岩芯观察、铸体薄片鉴定和扫描电镜观察等分析资料,结合孔隙的大小、形态、成因及与岩石结构的关系,研究认为,阆中南部地区大安寨段储层的主要储集空间为溶蚀孔隙、溶洞和裂缝3 大类,其中裂缝控制孔、洞的发育,并以此为基础形成孔、洞、缝网络系统。储集空间类型主要有:溶蚀孔、晶间孔、介屑铸模孔、壳间孔、孔隙性溶洞、裂缝性溶洞、构造缝、方解石解理缝、成岩缝等。

2.2.1 孔隙(1)溶蚀孔:为近圆状及不规则状,多分布于残余介屑灰岩中或沿缝合线、微裂缝呈串珠状分布(图 2e)或为介壳碎片直接溶蚀而成(图 2f)。

(2)晶间孔及晶间溶孔:中粗晶方解石晶体之间主要形成晶间孔,形状为多边形(图 2g)。晶间孔在被进一步溶蚀扩大后就形成了晶间溶孔,在其边缘可见明显溶蚀的痕迹(图 2h);且在溶洞或裂缝的充填物亮晶方解石之间也发育有少量晶间孔和晶间溶孔。

(3)介屑铸模孔:主要为介壳生物颗粒被强烈溶蚀而成,呈椭圆、介屑状,分布于亮晶介屑灰岩中,多已被方解石胶结。

(4)壳间孔:主要分布在壳体之间,有原生和次生溶蚀两种类型,在研究区大安寨段都有分布,但原生孔多被充填,次生溶蚀的壳间孔即粒间溶孔有所保留(图 2i)。

2.2.2 孔隙和裂缝型溶洞(1)孔隙型溶洞:溶洞是早期孔隙被进一步溶蚀扩大至2 mm 以上形成的。广泛分布在大安寨各层段的储层中,可数量极少(图 2j)。

(2)裂缝型溶洞:大气淡水和地层水沿质纯、性脆的介壳灰岩形成的裂缝运移并发生溶解,使得早期形成的裂缝被进一步溶蚀扩大即形成了裂缝型溶洞。裂缝型溶洞在研究区较为常见,这与研究区裂缝发育有很大关系,前期裂缝与后期溶蚀作用叠加,既增大了基质孔隙度又提高了裂缝渗透率。因此,裂缝型溶洞的发育对于改善储集性能有着十分重要的意义(图 2k)。

2.2.3 裂缝(1)构造缝:岩石在构造应力作用下产生破裂而形成的裂缝。研究表明大安寨段的裂缝一般为较狭窄的构造缝,且主要为低斜缝,高角度缝少见(图 2l)。缝中常见油浸、油迹,沿缝壁边缘常见溶蚀现象,缝中可见次生方解石半充填。宽度大的构造裂缝只能在岩芯上观察,更大规模的裂缝在岩芯及薄片中均无法观察,显微镜下构造微缝宽度一般为0.02 mm 以下,呈近于一致的延伸方向,常切穿介壳壳体,可沟通储层中各种类型的储集空间。

(2)方解石解理缝:缝常沿方解石解理方向分布,具有密度大,分布广的特点,是重要的储集空间。研究区方解石解理缝主要发育于较纯的结晶介屑灰岩中,这类灰岩重结晶作用强,泥质含量低(图 2n)。

(3)成岩缝:成岩缝主要为缝合线。缝合线是压溶作用形成的,常分布在各类碳酸盐岩中。在研究区大安寨段介壳灰岩和泥灰岩中主要发育多与层面平行或低角度相交,被有机质、泥质、黄铁矿全充填,裂缝宽度以<0.5 mm 为主的缝合线成岩缝(图 2o)。

2.3 储层孔隙结构特征本次研究统计了SL3、SL4、SL5、SL9、SL12 等5 口井共82 块储层样品的压汞分析资料,获得了表征储层孔隙结构的几个主要参数的分布特征,详细见表 1。

| 表1 阆中南部地区大安寨段储层孔隙结构参数统计表 Table 1 Reservoir pore structure parameters statistics of Da′ anzhai section of Langzhong Nanbu area |

反映孔隙、喉道大小的参数主要有排驱压力Rd、最大连通喉道半径Rd、饱和度中值压力Pc50、喉道中值半径Rc50 和最小非饱和孔隙体积百分数S min。一般来讲,Rd、Pc50、Smin 值越小,Rd、Rc50 值越大,反映储集岩石的孔渗性就越好。从表 1 可见,Rd 介于0.08∼28.75 MPa,平均5.02 MPa,一般小于5.00 MPa;Rd 在0.03∼10.00 μm,平均0.58 μm;Pc50主要分布于0.87∼99.26 MPa,平均30.55 MPa;Rc50主要分布于0.01∼0.86 μm,平均0.06 μm;S min 主要在0.16%∼83.29%,平均为31.02%。

孔喉分选特征的参数主要有均值系数Xp、分选系数S p、歪度系数S kp 以及变异系数CC 等。一般来说,Xp 值越大、S p 值与CC 值越小,孔喉分布越均匀,分选性越好;S kp 偏于细孔喉一端为负歪度,偏于粗孔喉一端称正歪度。从表 1 可见,Xp 在1.99∼14.59,平均为12.24,峰值在12.00∼14.00;S p在0.48∼5.11,平均为2.17;S kp 在1.84∼2.59,平均为0.35,峰值在0.50∼0;CC 在0.05∼2.17,平均为0.26,峰值在0.10∼0.20。可见研究区储层的S p、CC较大,Xp 中等,S kp 偏向正歪度,说明储层孔喉分选程度总体较差。

根据上述储集空间特征、孔隙结构特征研究可知,阆中南部地区大安寨段储层孔隙类型以微孔隙占绝对优势,含量高达90%,次为小孔隙,占总样品数的9%,中大孔隙含量极少。喉道分级方面,以微喉道为主,含量达60%,其他为细喉道,占总样品数的38%,另有少量为中喉道,仅占到2%。孔喉组合类型有微孔微喉型、微孔细喉型、小孔细喉型及小孔中喉型4 种类型,以微孔微喉型和微孔细喉型占绝对优势,储层孔隙结构总体较差。

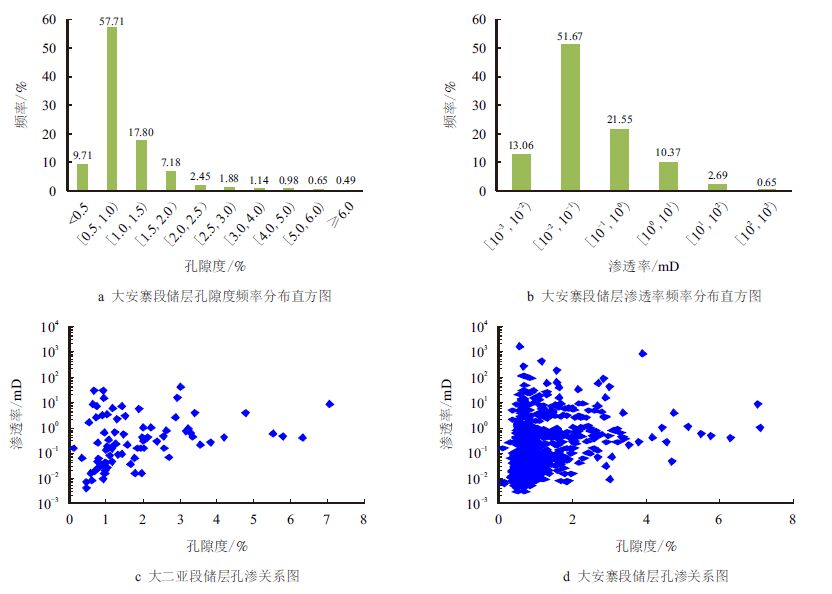

2.4 储层物性特征根据研究区内大安寨段16 口井共1 125 个物性分析数据可知,孔隙度主要分布在0.50%∼2.00%,平均为0.87%,小于2.00% 的数据占92.40%,大于5.00% 的数据仅占1.14%(图 3a)。渗透率主要分布在0.001∼1.000 mD,其中渗透率在0.010∼0.100 mD的占51.67%,此外,渗透率大于1.000 mD 的占13.71%(图 3b)。纵向上大二、大三亚段物性略好于大一亚段,平面上高能介屑滩上的储层物性明显好于滩间地区。从岩性上看泥质介屑灰岩渗透率分布在0.010∼0.900 mD,均值为0.251 mD,孔隙度均值1.06%;结晶介屑灰岩孔隙度均值为0.78%,渗透率均值为0.360 mD,差别不大,但是有裂缝发育的储层渗透率可至达西级。总之,研究区大安寨段储层属于特低孔特低渗致密储层。

|

| 图3 阆中南部地区大安寨段储层物性特征图 Fig. 3 Reservoir properties of Da′ anzhai section of Langzhong Nanbu area |

从图 3c 和图 3d 可看出:渗透率大的落点多位于裂缝发育地带,反映大安寨段储层属于孔隙、裂缝双重介质型储层,且研究层段在孔隙度小于2.00% 的低孔低渗情况下,孔渗不具有明显的相关性。

2.5 储层测井响应特征研究区大安寨段灰岩储层主要分布在大一和大三亚段,其中大一亚段储层主要为厚层块状介壳灰岩,大三亚段储层则为薄中层状介壳灰岩,大二亚段分布有少量薄中层状(泥质)介壳灰岩储层。其测井响应特征分别如下:

中厚层块状介壳灰岩:自然伽马值低,一般在14∼30 API,曲线形态平缓,变化小;声波时差以低值为主,一般在46∼65 μs/ft,曲线变化幅度较小;深浅双侧向以高值为主,一般在500∼8 000 Ω·m,曲线形态尖锐,呈锯齿状变化。

薄层泥质介壳灰岩:自然伽马值较低,一般在30∼60 API,曲线形状较尖锐,起伏变化大;声波时差值略高,一般在50∼69 μs/ft,曲线形状变化较大;电阻率值较低,一般在35∼750 Ω·m,曲线形状尖锐。

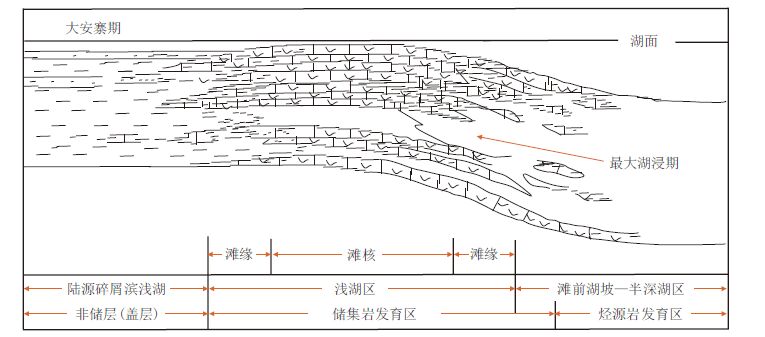

3 储层发育主控因素分析 3.1 沉积微相对储层发育的控制沉积作用对储层物性的控制是通过沉积微相来实现的,沉积微相直接或间接影响着储集体的形成及演化、时空展布和油气的运移、聚集以及成藏。前人研究成果认为,研究区大安寨段储层发育的有利相带为浅湖高能环境的介屑滩相,该环境易于形成厚度较大、泥质杂基含量较低的介壳灰岩。

在对大安寨段野外剖面观察、岩芯描述基础上,系统总结了大安寨段的沉积相特征,分析认为研究区大安寨段主要发育介屑滩滩核、介屑滩滩缘、滩间洼地、浅湖泥质沉积、滩前湖坡、半深湖泥质沉积等6 种沉积微相,沉积模式如图 4 所示,其中介屑滩的滩核微相是最有利于储层发育的沉积微相。

|

| 图4 阆中南部地区大安寨段沉积模式图 Fig. 4 Deposition mode of Da′ anzhai section of Langzhong Nanbu area |

介屑滩相对大安寨段储层孔洞缝的发育有着直接的控制作用,这是因为次生溶蚀孔洞缝主要分布在介屑滩环境中沉积的介屑灰岩和介屑灰岩夹泥质岩的岩性组合中;在浅湖泥、半深湖泥环境中沉积的以泥质岩为主的层段,无成岩裂缝,构造裂缝也稀少,由于黏土矿物具有很强的抗溶蚀性,溶蚀孔洞也少有发育;在滩间洼地、滩前湖坡环境中沉积的页岩和薄层泥质介屑灰岩互层的岩性组合中,成岩裂缝和构造叠加裂缝主要发育在化学性质较活泼的泥质介屑灰岩中,沿裂缝发育少量溶蚀孔洞。因此,沉积微相控制了储集体的分布,介屑滩相是大安寨段储层发育的最有利相带。

3.2 沉积古地貌对储层发育的控制古地貌中的凸起区一般地层变形程度大,易形成构造成因裂缝,而裂缝使储层孔隙度增大的同时也有利于酸性成岩流体的运移和物质交换,促进埋藏溶蚀作用的发生,从而进一步产生溶蚀孔洞。

大安寨段大一、大三亚期,研究区主体为滨浅湖沉积环境,该时期发生自南东向北西的湖侵,平面上则出现了柏垭、石龙场、老鸭等碳酸盐滨浅湖相带,在沉积高地发育高能介屑滩,成为湖滩沉积主体。研究区内可划分出柏垭、石龙场、老鸭等高能介屑滩(图 5),在高能介屑滩环境中沉积的灰岩纯净,单层厚度大,地层总厚度也大,由于水浅很容易出露地表,遭受表生溶蚀形成成岩溶蚀缝,加之位于地貌高地,地层变形程度大,岩石性脆,易形成构造成因裂缝,促进溶蚀孔、洞、缝的进一步发育,从而发育成为优质储层。因此,沉积古地貌高地控制了大安寨段优质储层发育的场所。

|

| 图5 阆中南部地区大安寨段一亚段顶界深度等值线图 Fig. 5 The first subsegment top border depth contour of Da′ anzhai section of Langzhong Nanbu area |

大安寨段储层在漫长的成岩演化过程中,经历了一系列复杂的物理化学变化,其岩性、结构和储集性能都发生了不同程度的改变,大部分岩石由于各种破坏性成岩作用的影响导致了储层的致密化,从而丧失了储渗空间。本次研究在前人研究基础上,利用薄片鉴定和实验测试分析成果,对储层成岩作用特征做了进一步的综合分析,指出大安寨段介壳灰岩储层主要受控于压实作用、胶结作用、溶蚀作用等。

3.3.1 压实和压溶作用压实作用和压溶作用是在地层沉积过程中的作用有所不同,前者主要是发生在未石化和疏松的沉积物中,其作用形式是将颗粒通过上覆地层压力使之变形、紧密填集、破碎,并将孔隙水排出,使颗粒之间孔隙空间减少,缩小沉积物体积。后者是上覆地层压力达到一定强度形成的压实作用的体现,最明显的特征是形成大量的缝合线,颗粒之间呈缝合接触。本区介壳灰岩的压实压溶作用主要表现为介壳间的线状接触、介屑或条带状颗粒受挤压重新排列、被压平或压扁、断裂等(图 2d);在薄片观察中可见压溶缝合线发育(图 2o)。压实作用的结果就是使介壳灰岩中的遮蔽孔及粒间孔不断缩小,强烈的压实作用甚至会造成孔隙消失,因此,压实作用是导致储层致密化的主要原因。

3.3.2 胶结作用松散的碎屑沉积物在成岩过程中,在水体从沉积物中排除的同时,其孔隙水的物理化学和生物化学的沉淀就形成了胶结作用,这种从孔隙溶液中析出的矿物质,把碳酸盐颗粒或矿物黏结起来就变成了固结的岩石。研究区大安寨段储集层胶结物的主要成分为方解石,发育3 期方解石胶结作用。第一期方解石胶结发生在成岩早期,以柱状、纤状、栉壳状结构分布在壳内溶孔、铸模孔和原生粒间孔隙中,由于该期胶结物少,并被早期溶解作用所改造,至今保留甚微,对储层致密化影响不大;第二期方解石胶结是最主要的胶结物,以晶粒状结构分布在第一期胶结后剩余的孔隙空间中,基本上占据了有效孔隙空间,是储层致密化的主要原因(图 2g);第三期方解石胶结发生在成岩晚期,结构表现为晶粒状和嵌晶状,充填在成岩缝、成岩溶解缝中和壳压折缝以及粒间溶孔、溶洞的再次被充填,是对有效储集空间的进一步破坏。总体来讲,方解石的胶结作用是大安寨段介壳灰岩储层致密化的最主要原因。

3.3.3 溶蚀作用碳酸盐岩储层中的碳酸盐矿物或与其伴生的其他矿物,具有易被地下水和地表水溶解的特点,因此碳酸盐岩储层中最常见的成岩作用就是溶蚀作用,这是使储层孔隙度增加的一个重要因素。大安寨段储层次生孔隙发育的主要原因就在于溶蚀作用,主要发育晶间溶孔、粒内溶孔、粒间溶孔、溶洞等(图 2e,图 2f,图 2h,图 2i)。早期溶蚀形成的粒内孔、铸模孔、粒间孔多被第一期方解石胶结物充填,仅少数铸模孔保存下来,所以对储层的形成发育起到了一定的建设性作用。与油气生成相伴生的溶蚀作用形成的各种溶孔是主要的储集空间,多数溶孔中发育有沥青、含有机质包体的方解石及自形石英等充填物,其中沿缝合线的溶蚀作用形成不规则状溶孔、溶洞等,常呈串珠状分布(图 2e,图 2f),该期溶蚀作用是大安寨段介壳灰岩储层发育的主要建设性作用。

3.4 构造作用对储层发育的控制构造作用的控制表现在使岩石破裂而形成裂缝。因此在构造破裂作用下,易形成裂缝和微裂缝,裂缝和微裂缝形成后不仅形成了沟通岩石粒间、粒内孔隙的通道,而且增加了储层的孔隙度,并改善了储层的渗滤能力,对储层的发育演化起着明显的建设性作用。本次研究表明,研究区大安寨段介壳灰岩中构造裂缝比较发育,多呈组系分布,具有宽度小、角度低、无充填半充填的特点,主要分布在研究区隆起部位和构造轴部应力集中部位,如SL2井、SL11 井等。由于这些早期裂缝在其后的构造运动过程中被不断改造和发展,造成开启和溶蚀,形成了有效的储层裂缝系统,发育的裂缝系统同时也促进了次生孔、洞、缝的发育,扩大了溶蚀作用的影响范围和强度。所以构造作用对大安寨段介壳灰岩储层的发育演化起着积极的建设性作用。

4 结论(1)残余介壳灰岩、泥质介壳灰岩、亮晶介壳灰岩和粉晶粗晶介壳灰岩为研究区大安寨段主要的储层岩石类型。

(2)晶间孔、溶蚀孔洞和裂缝构成了研究区大安寨段储层的主要储集空间,微孔隙为主要的孔隙类型,微喉为主要的喉道;储层孔隙结构总体较差,以微孔微喉型和微孔细喉型占绝对优势;属于孔隙、裂缝双重介质型的特低孔特低渗致密储层。

(3)储层发育演化受沉积微相、沉积古地貌、成岩作用、构造作用等复合地质因素控制。沉积微相控制了储集体的分布,介壳滩相是储层发育的最有利相带;沉积古地貌高地控制了优质储层发育的场所;构造破裂作用、溶蚀作用是储层发育的主要建设性作用,压实压溶作用、方解石胶结作用是储层致密化的主要因素。

| [1] |

王时林, 秦启荣, 苏培东, 等. 川北阆中-南部地区大安寨段裂缝预测[J].

岩性油气藏, 2011, 23 (5) : 69 –72.

WANG Shilin, QIN Qirong, SU Peidong, et al. Fracture prediction of Daanzhai member in Langzhong Nanbu area, northern Sichuan[J]. Lithologic Reservoirs, 2011, 23 (5) : 69 –72. |

| [2] |

高峰, 司马立强, 闫建平, 等. 川东北大安寨段致密储层测井识别岩性技术研究[J].

石油天然气学报, 2013, 35 (4) : 92 –95.

GAO Feng, SIMA Liqiang, YAN Jianping, et al. Lithologic identification technology for tight reservior logging in Daanzhai section in northeast Sichuan Basin[J]. Journal of Oil and Gas Technology, 2013, 35 (4) : 92 –95. |

| [3] |

张玺华, 陈洪德, 林良彪, 等. 湖泊相介壳滩分布的地震预测方法研究——以元坝地区大安寨段为例[J].

科学技术与工程, 2013, 13 (7) : 1723 –1728.

ZHANG Xihua, CHEN Hongde, LIN Liangbiao, et al. Lacustrine shell beach distribution methods of seismic prediction research:A study in the Yuanba area of Daanzhai section[J]. Science Technology and Engineering, 2013, 13 (7) : 1723 –1728. |

| [4] |

操成杰, 周新桂, 舒能益, 等. 川北阆中地区大安寨段构造应力场与油气成藏预测[J].

地质力学学报, 2004, 10 (2) : 179 –187.

CAO Chengjie, ZHOU Xingui, SHU Nengyi, et al. Tectonic stress field in the Daanzhai member of the Langzhong area, northern Sichuan, and forecast of petroleum accumulation[J]. Journal of Geomechanics, 2004, 10 (2) : 179 –187. |

| [5] |

李建波, 吴月先, 钟雨师, 等. 川北油田SL2裂缝系统油藏提高采收率技术研究[J].

中外能源, 2008, 13 (5) : 63 –66.

LI Jianbo, WU Yuexian, ZHONG Yushi, et al. Research on EOR technique of SL2 fracture oil reservoir in north Sichuan Oilfield[J]. Sino-Global Energy, 2008, 13 (5) : 63 –66. |

| [6] |

邓康龄. 四川盆地柏垭-石龙场地区自流井组大安寨段油气成藏地质条件[J].

油气地质与采收率, 2001, 8 (2) : 9 –13.

DENG Kangling. Geological conditions of Daanzhai oil-gas reservoir forming in artesian well group of Baiya-Shilongchang region in Sichuan Basin[J]. Oil & Gas Recovery Techinology, 2001, 8 (2) : 9 –13. |

| [7] |

唐海, 吕栋梁, 谢军, 等. 川中大安寨裂缝性油藏渗吸注水实验研究[J].

西南石油学院学报, 2005, 27 (2) : 41 –44.

TANG Hai, LÜ Dongliang, XIE Jun, et al. Experiment study of water imbibition iInjection for Daanzhai fracturing reservoir[J]. Journal of Southwest Petroleum Institute, 2005, 27 (2) : 41 –44. |

| [8] |

赵辉, 司马立强, 颜其彬, 等. 川中大安寨段裂缝评价及储层产能预测方法[J].

测井技术, 2008, 32 (3) : 277 –280.

ZHAO Hui, SIMA Liqiang, YAN Qibin, et al. Assessment of fracture and method of production forecast of Daanzai reservoir[J]. Well Logging Technology, 2008, 32 (3) : 277 –280. |

| [9] |

朱定军, 单钰铭, 刘维国. 油气储层裂缝的有效性及其影响因素研究[J].

内蒙古石油化工, 2008 (9) : 1 –2.

ZHU Dingjun, SHAN Yuming, LIU Weiguo. Research on the fracture effectiveness and its influence factors of oil & gas reservoir[J]. Inner Mongolia Petrochemical Industry, 2008 (9) : 1 –2. |

| [10] |

黄开伟, 王兴志, 张帆, 等. 川中小潼场地区大安寨段储层特征研究[J].

重庆科技学院学报(自然科学版), 2010, 12 (5) : 14 –18.

HUANG Kaiwei, WANG Xingzhi, ZHANG Fan, et al. Reservoir characteristics of Daanzhai member in Xiaotongchang area of central Sichuan[J]. Journal of Chongqing University of Science and Technology(Natural Sciences Edition), 2010, 12 (5) : 14 –18. |

| [11] |

胡宗全, 童孝华, 王允诚. 川中大安寨段灰岩裂缝分形特征及孔隙结构模型[J].

成都理工学院学报, 1999, 26 (1) : 31 –33.

HU Zongquan, TONG Xiaohua, WANG Yuncheng. Fractal characteristic of fractures and model of pore structure Daanzhai shelly limestone, lower Jurassic, central Sichuan Field[J]. Journal of Chengdu University of Technology, 1999, 26 (1) : 31 –33. |

| [12] |

王全伟, 梁斌, 阚泽忠. 四川盆地下侏罗统自流井组湖相碳酸盐岩的碳、氧同位素特征及其古湖泊学意义[J].

矿物岩石, 2006, 26 (2) : 87 –91.

WANG Quanwei, LIANG Bin, KAN Zezhong. Carbon and oxygen isotopic compositions of lacustrine carbonates of the early Jurassic Ziliujing Formation in the Sichuan Basin and their paleolimnological significance[J]. Journal of Mineralogy and Petrology, 2006, 26 (2) : 87 –91. |

| [13] | 刘殊, 许红梅. 四川大安寨段薄层灰岩油气富集区预测[J]. 中国石油勘探, 2001, 6 (2) : 44 –50. |

| [14] |

徐双辉, 陈洪德, 林良彪, 等. 川东北渠县地区大安寨段储层特征[J].

成都理工大学学报(自然科学版), 2013, 40 (2) : 200 –208.

XU Shuanghui, CHEN Hongde, LIN Liangbiao, et al. Reservoir characteristics of Daanzhai segment of Quxian area in northeast of Sichuan, China[J]. Journal of Chengdu University of Technology (Science & Technology Edition), 2013, 40 (2) : 200 –208. |

| [15] |

郑荣才, 刘文均, 李安仁. 川北下侏罗统自流井组大安寨段灰岩非常规储层包裹体研究[J].

地质论评, 1997, 43 (5) : 515 –522.

ZHEN Rongcai, LIU Wenjun, LI Anren. Fluid inclusion study of unconvetional reservoirs in limestone of the Daanzhai member of the lower Jurassic Ziliujing Formation in northern Sichuan[J]. Geological Review, 1997, 43 (5) : 515 –522. |

| [16] |

黄棋棽, 林良彪, 赵军寿, 等. 川东北下侏罗统大安寨段沉积与储层特征[J].

科学技术与工程, 2015, 15 (5) : 17 –23.

HUANG Qiqin, LIN Liangbiao, ZHAO Junshou, et al. The characteristics of sedimentation and reservoirs of lower Jurassic Daanzhai segment in northeast area of Sichuan Basin[J]. Science Technology and Engineering, 2015, 15 (5) : 17 –23. |

| [17] |

谢林, 王兴志, 张帆, 等. 四川盆地文井-明月地区大安寨段储层研究[J].

中国地质, 2010, 37 (5) : 1393 –1398.

XIE Lin, WANG Xingzhi, ZHANG Fan, et al. A study of the reservoir of Daanzhai member in Wenjing-Mingyue area of Sichuan Basin[J]. Geology in China, 2010, 37 (5) : 1393 –1398. |

| [18] | 郭正吾, 邓康龄. 四川盆地形成与演化[M]. 北京: 地质出版社, 1996 . |

| [19] |

秦启荣, 李乐, 郭贵安, 等. 公山庙构造沙一段储层断裂系统成因探讨[J].

天然气工业, 2004, 24 (Suppl) : 24 –27.

QIN Qirong, LI Le, GUO Guian, et al. Discussion on the genesis of fault system in J2s1 reservoir in Gongshanmiao structure[J]. Natural Gas Industry, 2004, 24 (Suppl) : 24 –27. |

2016, Vol. 38

2016, Vol. 38