2. 中国石油大学(华东)地球科学与技术学院, 山东 青岛 266580;

3. 中国石油长庆油田分公司第二采油厂, 甘肃 庆城 745100

2. School of Geosciences, China University of Petroleum, Qingdao, Shandong 266580, China;

3. The Second Oil Production Plant, Changqing Oilfield Company, PetroChina, Qingcheng, Gansu 745100, China

鄂尔多斯盆地是中国重要的含油气盆地。多年的勘探开发实践已经使鄂尔多斯盆地成为中国重要的石油、天然气生产基地之一,也形成了南油北气的勘探格局[1-2]。目前,天然气勘探主要集中在盆地的中北部地区,在盆地中北部发现的苏里格气田,其累计探明储量在中国沉积盆地中居首位[3],盆地内天然气勘探层位主要集中在奥陶系、石炭系和二叠系[4-5]。盆地南部的天然气勘探程度则相对较低,目前钻遇上古生界的探井仅30余口。2004年,镇原东北部部署的ZT1井,在山西组试气获得井口产气量4.265 3×104 m3/d,无阻流量5.461 6×104 m3/d[6]。2012年底,庆城西北部署的QT1井在山西组试气获得井口产气量5.896 1×104 m3/d,无阻流量6.623 9×104 m3/d[6]。预示着该地区上古生界具有较好的天然气勘探潜力。深化对盆地西南部上古生界沉积体系及天然气地质的认识,是加快该地区天然气勘探的重要基础研究工作。

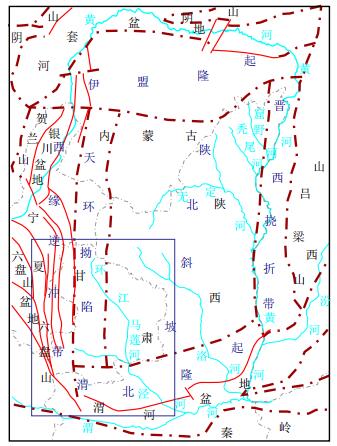

在前人工作的基础上,收集、整理了盆地西南部30余口探井资料、7条野外剖面资料,收集了大量古水流、重矿物分析、微量元素分析和试气数据,重点探讨鄂尔多斯盆地西南部山西组及石盒子组盒8段的沉积体系,分析上古生界天然气勘探潜力,研究范围如图 1所示。

|

| 图1 鄂尔多斯盆地构造区划图 Fig. 1 Regional structure division diagram of Ordos Basin |

从构造区划上看,鄂尔多斯盆地西南部包括渭北隆起西段、西缘逆冲带南端、天环拗陷南端、陕北斜坡西南部等。和盆地内部相比,研究区构造相对复杂,尤其西缘逆冲带和渭北隆起地区,因后期构造运动强烈,构造变得复杂[7-9]。

鄂尔多斯盆地西南部晚古生代发育的地层从老到新有上石炭统本溪组、二叠系太原组、山西组、石盒子组、石千峰组。在盆地西南部周边均有石炭系—二叠系出露,它们与前寒武系均呈不整合接触。大体以永寿—乾县为界,以北石炭系平行不整合在奥陶系之上;以南二叠系太原组角度不整合覆盖于下古生界及震旦系之上[3, 10],表明加里东运动在该区以褶皱和褶皱—冲断作用为主,而在北区以抬升作用为主[10]。晚石炭世,盆地开始整体沉降,石炭系—二叠系依次向西南超覆于下古生界不同地层之上,加里东期北秦岭造山带为盆地西南部晚古生代沉积体系提供了物源[11]。

本溪组和太原组在本区分布有限,总体为一套海湾瀉湖到滨海沼泽相沉积[12-14]。山西组以北岔沟砂岩与太原组分界,是本区重要含煤层组之一,地层整体表现出自南向北增厚的趋势,是一套以河流相为主的河流沼泽碎屑沉积,可以分为两段:山2段主要由煤层、黑色泥岩、炭质页岩和灰白色石英砂岩组成;山1段以灰绿色、暗灰色泥岩与浅灰、浅黄色中—粗粒砂岩为主夹煤线。下石盒子组底部以骆驼脖子砂岩与山西组分界,顶部以桃花页岩与上石盒子组分开。盒8段岩性主要为灰白—浅灰色含岩屑石英砂岩或岩屑石英砂岩。

2 沉积体系特征在物源分析的基础上,利用探井取芯及测井资料、野外露头资料,通过单井相分析、连井相对比、地层厚度、砂岩厚度以及砂地比等基础图件编制和分析,绘制了沉积相平面图。

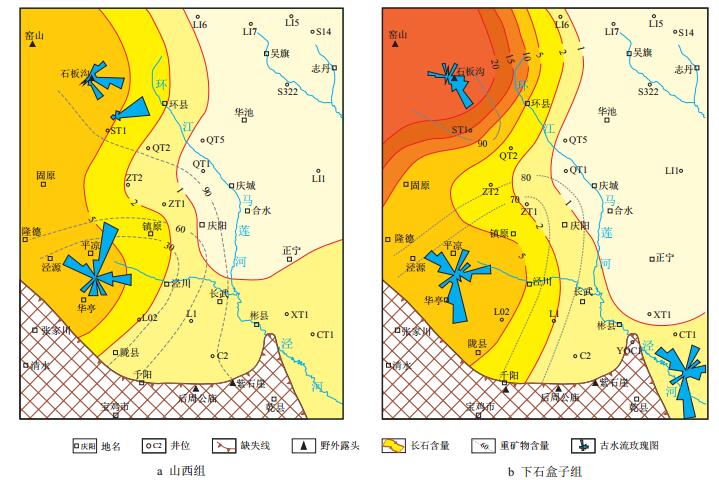

2.1 物源分析根据古水流、轻、重矿物特征等综合分析[15-17],认为山西期和早石盒子期研究区主要有3个物源分布区:石板沟—环县区(西部物源区)、平凉—灵台区(西南部物源区)、口镇—旬邑区(南部物源区),其中,平凉—灵台物源区在山2亚期可分为平凉—镇原区、灵台—宁县区两个区。

山西期:古水流在石板沟及H14井优势方向总体向东,在平凉附近比较散乱,总体向北东方向;长石含量自西向东、从南向北呈逐渐减小趋势。稳定重矿物从盆地西南缘向中心方向,相对含量逐渐增加,反映了搬运距离越来越远(图 2)。

|

| 图2 鄂尔多斯盆地西南部山西组和下石盒子组古水流、长石含量、重矿物分布图[15-16](有修改) Fig. 2 Palaeo-current, content of super-stable minierals and feldspar of the Shanxi Formation & Xiashihezi Formation in the Southwest of Ordos Basin[15-16](Modified) |

早石盒子期:古水流在石板沟总体向东偏南,平凉二道沟、口镇古水流方向较为散乱,向北、东及南方向,但总体向北东、向盆地内汇合;长石含量自西向东、从南向北逐渐减小;稳定重矿物从盆地西南缘向中心方向,相对含量逐渐增加,反映了古水流总体为北东方向。

2.2 沉积相类型太原末期海水退出本区,自山西期开始出现了以河流为主的陆相环境,连续沉积了山西组、石盒子组和石千峰组。其中,山西期气候较为湿润,在广阔的冲积流平原上发育了森林和沼泽,形成了山西组的可采煤层。石盒子期,气候逐渐变干燥,沉积了杂色泥岩和红层[18]。

总体来说,在盆地西南部,山西组以曲流河、曲流河三角洲和滨浅湖为主;下石盒子组以辫状河、辫状河三角洲和滨浅湖为主(表 1)。

| 表1 鄂尔多斯盆地西南部山西组及盒8段沉积相划分表 Table 1 Sedimentary facies of Shanxi Formation & the Member 8 of Xiashihezi Formation in the Southwest of Ordos Basin |

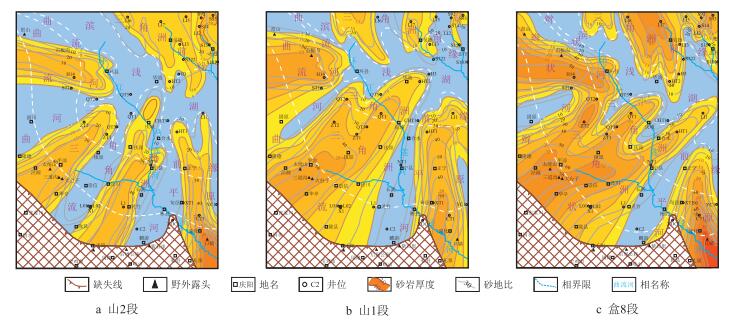

山2段地层厚度一般30~70 m,总体北厚南薄,研究区西北部的石板沟—H14井一带地层较厚。山2段砂岩厚度一般为5~20 m,砂体多呈带状展布,总体可分为西南部砂体和北部砂体2个区域。北部砂体是指吴旗—志丹附近砂体,来源于北部物源。西南部砂体呈带状展布,有石板沟—环县、三道沟—ZT1井、灵台—庆城和口镇—正宁4个砂体展布带。砂体的展布方向在石板沟—环县为近西东方向,其他3个为北东或近南北方向,总体向华池—庆城方向汇聚。

山2段砂地比一般为10%~40%,在口镇附近,砂地比大于50%。研究区西南部砂地比等于30%者分布在H14井东部—ZT2井—镇原—NT1井—正宁南一线(图 3)。

|

| 图3 鄂尔多斯盆地西南部山2段—盒8段沉积相图 Fig. 3 Sedimentary facies of the Member 2 of Shanxi Formation to the Member 8 of Xiashihezi Formation in the Southwest of Ordos Basin |

在详细研究山2段地层厚度、砂岩厚度、砂地比及多个单井沉积相剖面和连井剖面后,综合多因素分析、绘制了山2亚期的沉积相平面图(图 3)。从图上可以看出,除研究区的东北部为来自盆地北部的三角洲沉积体系外,研究区绝大部分地区为南部和西南部物源为主的曲流河—三角洲沉积体系。分布着4个河流—三角洲沉积体系,分别是石板沟—环县三角洲、平凉—ZT1井三角洲、灵台—宁县—庆城三角洲和口镇—正宁三角洲。华池—LI1井一线为滨浅湖相沉积。

2.3.2 山1亚期沉积相山1段北厚南薄,一般厚度30~70 m,研究区西北部的石板沟—H14井一带地层较厚,达到70 m以上。研究区砂岩厚度一般5~25 m,在研究区南部可识别出3个厚度、延伸长度和宽度都比山1亚期有所增大的砂体条带:石板沟—H14井、平凉—ZT1井—QT1井、口镇—旬邑—HT1井。3个厚砂带均从盆地边缘向环县—华池方向汇聚。

山1段砂地比一般在10%~50%,大于50%者分布在平凉三道沟和正宁—旬邑附近。研究区西南部砂地比等于30%者其前缘在石板沟—H14井—QT2井—HT1井一线。山1亚期,以环县—华池一线的浅湖为界,将研究区分为南北两大沉积体系,东北部小面积区域为来自盆地北部的三角洲沉积体系,其他大部分为西南部沉积体系。西南部沉积可分为曲流河—曲流河三角洲平原、三角洲前缘、滨浅湖三大类沉积相。主要发育3个三角洲沉积体:石板沟—H14井—环县三角洲、平凉—ZT1井—华池三角洲、淳化—正宁—HT1井三角洲。主分流河道砂体相比山2亚期要宽阔,平凉—ZT1井三角洲的延伸长度明显比山2亚期要远。

2.3.3 盒8期沉积相盒8段地层厚度一般30~70 m,大部分地区厚度50~70 m。研究区砂岩厚度一般5~30 m,北部LI6井—吴旗为一个较厚砂带分布区;西南部可以分为3个砂体展布区:石板沟—环县区、平凉—ZT1井—庆城—合水区、口镇—正宁区。其中展布面积最大的是平凉—ZT1井—庆城—合水区,砂体厚度大多在15 m以上,在其西侧,甚至和石板沟—环县砂体交汇叠置。砂岩分布面积,特别是厚砂体的分布面积明显优于山2段和山1段。

盒8段砂地比一般在10%~80%,大于60%者分布在平凉三道沟和淳化—口镇附近。研究区西南部砂地比等于30%者其前缘在QT2井—HT1井—正宁一线,砂地比等于40%者其前缘位于石板沟—ZT1井—NT1井—XT1井一线。以环县—华池—HT2井一线的浅湖为界,将研究区分为南北两大沉积体系,东北部小面积区域为来自盆地北部的三角洲沉积体系,其他则为西南部沉积体系。

西南部可分为辫状河—辫状河三角洲平原、三角洲前缘、滨浅湖3大类沉积相。其中绝大部分被辫状河及辫状河三角洲平原所覆盖。盒8亚期主要发育3个三角洲沉积体:石板沟—H14井—环县三角洲、平凉—ZT1井—庆城三角洲、口镇—正宁三角洲。对比山1段沉积相图可以看出,平凉—ZT1井—庆城三角洲要比山1亚期更加宽阔,而且在三角洲前缘附近分岔更多,特别是向合水方向延伸更远。从山2段—盒8段,砂体厚度逐渐增大,展布范围更广,延伸方向更远。逐渐由山2亚期的曲流河—曲流河三角洲沉积体系演变为盒8亚期的辫状河—辫状河三角洲沉积体系。

3 天然气勘探潜力分析从区域上来说,晚古生代石炭纪—二叠纪早期沉积的海相碳酸盐岩和海陆过渡相含煤地层构成了较好的烃源岩;中二叠世石盒子期处于三角洲平原、前缘分流河道发育区,砂岩沉积厚度较大,储集条件较有利;二叠纪后期石千峰组沉积的泥质岩类构成了较好的区域盖层。

3.1 烃源岩条件上古生界石炭系—二叠系煤系烃源岩覆盖于奥陶系风化壳之上,是一套广覆型海陆交互相含煤建造。其基本岩类为煤岩、暗色泥岩和生物灰岩(太原组)。根据研究区内探井统计数据,暗色泥岩一般厚25.0~60.0 m,煤岩1.5~4.8 m。

煤岩是有机质高度富集的有机岩石,有机碳含量平均高达70.77%(张文正,2000)。区内石炭系—二叠系暗色泥岩的残余有机碳平均值在1.10%~5.24%,大多数样品的残余有机碳含量都在2.00%以上,是上古生界的重要气源。区内二叠系暗色泥岩与煤岩一样,以镜质组分为主,其次为惰质组分与无定型组分,壳质组分相对较低。上古生界暗色泥岩的干酪根类型主要为腐植型。根据镜质体反射率测定结果,区内除平凉、陇县外,大部分地区已进入高成熟—过成熟的湿气—干气阶段,Ro已达到2.0%~2.8%[3],天然气主要是山西组、太原组自生自储煤型气[6]。

3.2 储盖及圈闭特点储层主要为山西组及盒8段砂岩,沿主(分流)河道砂体垂向叠置,厚度较大,储集物性相对较好。盖层主要为山西期和石盒子期水进形成的滨浅湖泥岩,厚度达30~50 m,连续性好,在地震剖面上可追踪20~30 km,封盖性强[6]。实验表明,本区山西组泥质岩的孔隙度1.14%,渗透率3.2×10-3 mD,排驱压力可达14.4 MPa,封盖能力较强。

在主砂带的侧翼,水动力条件减弱,沉积物粒度变细、泥质含量增加,致使储层变致密,物性变差,形成了上倾部位的岩性遮挡,易形成以砂岩透镜体为主的地层—岩性圈闭[19]。另外,自加里东运动以来,历次构造运动都在本区南部留下了烙印,断裂构造的发育,是构成圈闭的最重要条件。在合适的条件下,可能形成岩性—构造复合圈闭[20]。

3.3 有利勘探区优选 3.3.1 镇原—庆城—环县勘探有利区(1) 该区二叠纪山西期—晚石盒子期受西南部物源的强烈影响,以三角洲沉积为主,沉积相带有利,砂岩储层厚度较大,山西组—盒8段有效储层累计厚度可达20.0~50.0 m。

(2) 区内无强烈的后期破坏性断裂,以砂岩岩性圈闭为主,但西部受西缘逆断带的影响,可能发育背斜、断背斜等构造。

(3) 石炭系—二叠系煤层总厚1.5~4.8 m,暗色泥岩为25.0~60.0 m,大部分地区处于盆地中部生烃中心范围,气源稳定。

(4) 上石盒子组区域盖层厚度在120.0~150.0 m,泥岩占地层厚度的60%~75%,封盖能力属中等偏上;上石盒子组埋深多在4 000 m以下,地层水动力分区属承压区,地下水交替作用较弱;地史期稳定下沉,保存条件好。

(5) 含气情况较好,区内的ZT1井和QT1井在山西组山1段试气获得工业气流。

因此,该区是盆地西南部上古生界天然气勘探的重要目标区。

3.3.2 旬邑—淳化勘探远景目标区上古生界一直处于三角洲平原分流河道,砂岩发育,有效储集层厚度较大,山西组—盒8段砂岩厚度15.0~40.0 m,盒8段储层厚度10.0~20.0 m。XT1井上石盒子组、石千峰组气测值高,含气显示较好。CT1井盒8段测井解释含气层2层,试气见含气显示。但该区断裂构造复杂,应以寻找构造气藏为主,但断裂构造也有可能对气藏造成破坏,是盆地西南部上古生界天然气勘探的远景目标区。

4 结论(1) 鄂尔多斯盆地西南部山西期和下石盒子期的主要的物源区有3个:西部物源区(石板沟—环县)、西南部物源区(平凉—灵台)及南部物源区(口镇—旬邑)。

(2) 研究区在山西期主要发育曲流河、曲流河三角洲和滨浅湖相;在盒8期主要发育辫状河、辫状河三角洲及滨浅湖相。石板沟—环县、平凉—镇原—庆阳、口镇—旬邑—正宁3个三角洲在山西组—盒8段继承性发育。

(3) 研究区烃源岩及储、盖条件较好,根据生、储、盖特征及测井、试气成果,选出“镇原—庆城—环县”勘探有利区和“旬邑—淳化”勘探远景目标区。

| [1] | 何自新. 鄂尔多斯盆地演化与油气[M]. 北京: 石油工业出版社, 2003 . |

| [2] | 杨俊杰, 裴锡古. 中国天然气地质学(卷4):鄂尔多斯盆地[M]. 北京: 石油工业出版社, 1996 . |

| [3] |

陈孟晋, 汪泽成, 郭彦如, 等. 鄂尔多斯盆地南部晚古生代沉积特征与天然气勘探潜力[J].

石油勘探与开发, 2006, 33 (1) : 1 –5.

Chen Mengjin, Wang Zecheng, Guo Yanru, et al. Late Paleozoic sedimentary systems and gas potential in the south Ordos Basin[J]. Petoleum Expoloration and Development, 2006, 33 (1) : 1 –5. |

| [4] |

刘为付, 朱筱敏, 杜业波, 等. 鄂尔多斯盆地二叠系天然气储层特征及有利区预测[J].

西安石油大学学报:自然科学版, 2006, 21 (5) : 6 –12.

Liu Weifu, Zhu Xiaomin, Du Yebo, et al. Characteristics of Permian natural gas reservoirs in Ordos Basin and prediction of favorable regions[J]. Journal of Xi'an Shiyou University:Natural Science Edition, 2006, 21 (5) : 6 –12. |

| [5] |

康玉柱. 中国东北、华北、西部等地区古生界油气前景探讨[J].

西南石油大学学报:自然科学版, 2009, 31 (3) : 1 –7.

Kang Yuzhu. The oil and gas prospect of Paleozoic in several areas of the northeast, the north and the west China[J]. Journal of Southwest Petroleum University:Science & Technology Edition, 2009, 31 (3) : 1 –7. |

| [6] |

陈全红, 李文厚, 姜培海, 等. 鄂尔多斯盆地西南部上古生界油气成藏条件分析[J].

石油实验地质, 2007, 29 (6) : 554 –559.

Chen Quanhong, Li Wenhou, Jiang Peihai, et al. The analysis of hydrocarbon accumulation condition of upper Palaeozoic of the southwest Ordos Basin[J]. Petroleum Geology & Experiment, 2007, 29 (6) : 554 –559. |

| [7] |

王红伟, 陈调胜, 刘宝宪, 等. 鄂尔多斯盆地西南部地区上古生界砂体地震预测及勘探新突破[J].

地球物理学进展, 2008, 28 (4) : 2132 –2140.

Wang Hongwei, Chen Tiaosheng, Liu Baoxian, et al. Seismic prediction of sand body in upper Paleozoic and new exploration breakthrough in the southwest Ordos Basin[J]. Progress in Geophysics, 2008, 28 (4) : 2132 –2140. |

| [8] | 魏文博, 刘天佑, 王传雷. 鄂尔多斯盆地构造演化和古构造运动面的地球物理研究[J]. 地球科学:中国地质大学学报, 2008, 2 (32) : 5 –11. |

| [9] |

李玉宏, 卢进才, 李金超, 等. 渭河盆地天然气成因特征及其意义[J].

西安石油大学学报:自然科学版, 2011, 26 (5) : 11 –16.

Li Yuhong, Lu Jincai, Li Jinchao, et al. Genetic characteristics of the natural gas in Weihe Basin and its significance[J]. Journal of Xi'an Shiyou University:Natural Science Edition, 2011, 26 (5) : 11 –16. |

| [10] | 谭永杰. 鄂尔多斯盆地南缘构造变形及其演化[M]. 北京: 煤炭工业出版社, 1997 . |

| [11] |

李慧, 李建明, 施辉. 鄂尔多斯盆地西南部下二叠统山西组物源研究[J].

石油天然气学报(江汉石油学院学报), 2011, 33 (3) : 18 –21.

Li Hui, Li Jianming, Shi Hui. Sedimentary provenance study of lower Permian Shanxi Formation in southwestern Ordos Basin[J]. Journal of Oil and Gas Technology, 2011, 33 (3) : 18 –21. |

| [12] | 王岚.鄂尔多斯西缘地区二叠系太原组-山西组沉积体系研究[D].西安:西北大学, 2005. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10697-2005151401.htm |

| [13] |

郭英海, 刘焕杰, 权彪, 等. 鄂尔多斯地区晚古生代沉积体系及古地理演化[J].

沉积学报, 1998, 16 (3) : 44 –51.

Guo Yinghai, Liu Huanjie, Quan Biao, et al. Late Palaeozoic sedimentary system and palaeogeographic evolution of Ordos area[J]. Acta Sedimentologic Sinica, 1998, 16 (3) : 44 –51. |

| [14] | 翟光明, 王慎言, 史训知, 等. 中国石油地质志(卷12):长庆油田[M]. 北京: 石油工业出版社, 1992 . |

| [15] |

王超勇, 陈孟晋, 汪泽成, 等. 鄂尔多斯盆地南部二叠系山西组及下石盒子组盒8段沉积相[J].

古地理学报, 2007, 9 (4) : 369 –377.

Wang Chaoyong, Chen Mengjin, Wang Zecheng, et al. Sedimentary facies of the Shanxi Formation and Member 8 of Xiashihezi Formation of Permian in southern Ordos Basin[J]. Journal of Palaeogeography, 2007, 9 (4) : 369 –377. |

| [16] |

陈全红, 李文厚, 王亚红, 等. 鄂尔多斯盆地西南部晚古生代早-中期物源分析[J].

现代地质, 2006, 20 (4) : 629 –634.

Chen Quanhong, Li Wenhou, Wang Yahong, et al. The analysis of sedment provenance in early-middle period of late Paleozoic in the southwest of Ordos Basin[J]. Geoscience, 2006, 20 (4) : 629 –634. |

| [17] |

陈全红, 李文厚, 刘昊伟, 等. 鄂尔多斯盆地上石炭统-中二叠统砂岩物源分析[J].

古地理学报, 2009, 11 (6) : 629 –640.

Chen Quanhong, Li Wenhou, Liu Haowei, et al. Provenance analsis of sandstone of the upper Carboniferous to middle Permian in Ordos Basin[J]. Journal of Palaeogeography, 2009, 11 (6) : 629 –640. |

| [18] |

刘锐娥, 肖红平, 范立勇, 等. 鄂尔多斯盆地二叠系"洪水成因型"辫状河三角洲沉积模式[J].

石油学报, 2013, 34 (S1) : 120 –126.

Liu Rui'e, Xiao Hongping, Fan Liyong, et al. A depositional mode of flood-induced braided river delta in Permian of Ordos Basin[J]. Acta Petrolei Sinica, 2013, 34 (S1) : 120 –126. |

| [19] |

李浩, 黄薇, 何剑, 等. 鄂尔多斯盆地宜川富县地区古生界天然气勘探潜力分析[J].

西安石油大学学报:自然科学版, 2011, 26 (2) : 39 –42.

Li Hao, Huang Wei, He Jian, et al. Analysis of the natural gas exploration potential of the Paleozoic erathem in Yichuan-Fuxian Area, Ordos Basin[J]. Journal of Xi'an Shiyou University:Natural Science Edition, 2011, 26 (2) : 39 –42. |

| [20] |

林腊梅, 金强, 杨志伟. 砂岩潜山煤成气成藏模式探讨——以孤北石炭-二叠系潜山天然气藏为例[J].

西安石油大学学报:自然科学版, 2011, 26 (6) : 32 –36.

Lin Lamei, Jin Qiang, Yang Zhiwei. Accumulation mode of coal-formed gas in sandstone buried-hill:Taking Carboniferous-Permian buried-hill gas pool in Gubei area as an example[J]. Journal of Xi'an Shiyou University:Natural Science Edition, 2011, 26 (6) : 32 –36. |

2015, Vol. 37

2015, Vol. 37