随着常规石油资源的不断开发和枯竭,人们已将注意力转移到非常规石油资源,特别是稠油的开发和利用。目前开采稠油的主要方法是注蒸汽热力采油法,但利用现有的技术进行开发,提高采收率的难度较大[1-4],因此,借鉴蒸汽热力采油[5, 6]与常规CO2驱油[7, 8]等机理,笔者提出了热自生CO2吞吐技术,即生气剂在蒸汽作用下产生大量气体(CO2和NH3等)作用于原油,改善原油流动性,达到提高采收率目的[9]。通过室内实验确定了自生剂的最佳配方,并对其降黏效果、油水界面张力、蒸汽吞吐效果等方面进行了系统的研究,为现场应用提供可靠依据。

1 采油机理探讨热自生CO2吞吐技术是蒸汽热力采油和常规CO2驱的联合应用,主要机理包括以下两个方面。

1.1 降低原油黏度机理热自生CO2吞吐技术的降黏机理,(1) CO2等气体携带热量加热油层,降低原油黏度;(2) 产生CO2、NH3等气体,溶解于原油中,使其黏度降低;(3) NH3与原油中部分成分反应,生成具有表面活性的皂类物质,该物质对原油具有很好的降黏作用。最终在宏观上原油的黏度明显降低,大大改善了原油流动性。

1.2 降低油水界面张力在CO2产生中随着压力的升高,CO2与原油逐渐形成混相,混相带降低了油水界面张力,并阻止了CO2指进。另外,产生的NH3和原油中的环烷酸、长链脂肪酸等发生反应生成具有表面活性物,与碱性溶液有协同效应,进一步降低油水界面张力;同时,能改变岩石润湿性,增加原油的流动性。

蒸汽热力采油与混相机理是相互增强的,主要表现在:由于油藏温度、压力较高及CO2等气体本身携带热量,使CO2处于超临界状态,易与原油混相;同时,CO2与原油混相有助于与原油换热均匀,更有效地降低原油黏度,整体提高原油流动性能[7, 8]。

2 室内实验研究该实验的主要原理是生气剂在蒸汽下,主要产生CO2和NH3等气体,且反应后溶液呈碱性;该条件下能大幅度地提高稠油采收率。

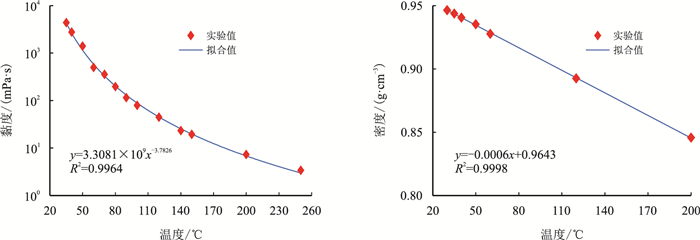

2.1 实验用品与设备生气剂体系由某石油大学特种油气藏实验室提供,常温下为白色固体,具有强烈刺激性气味;某油田的稠油物性,见图 1。

|

| 图1 某井的原油物性与温度关系曲线 Fig. 1 Curve of oil properties & temperature in some well |

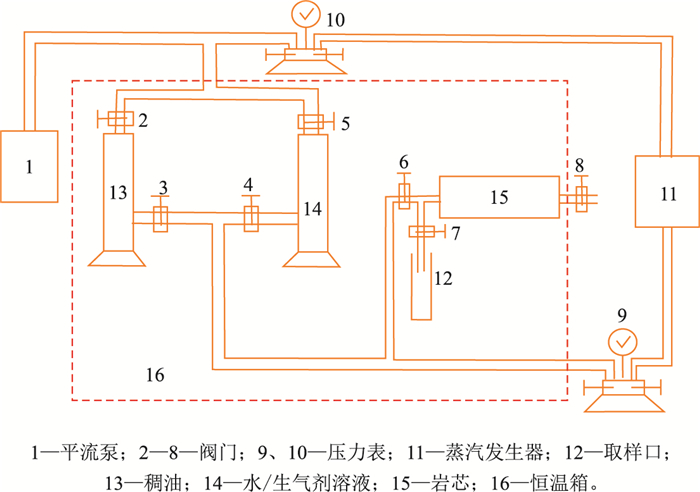

主要实验设备有SA型分析天平(精确度0.000 1 g),顶尖科仪(中国)股份有限公司生产;GS型电磁搅拌高温高压反应釜(一个容积L,耐温360 ℃、耐压20 MPa),威海化工机械有限公司生产;EC-PH5000酸度计,北京泰亚赛福科技发展有限公司生产;QBZY界面张力仪,上海方瑞仪器有限公司;ZQ-Ⅰ蒸汽驱装置(温度0

|

| 图2 实验流程图 Fig. 2 Flow diagram of experiment |

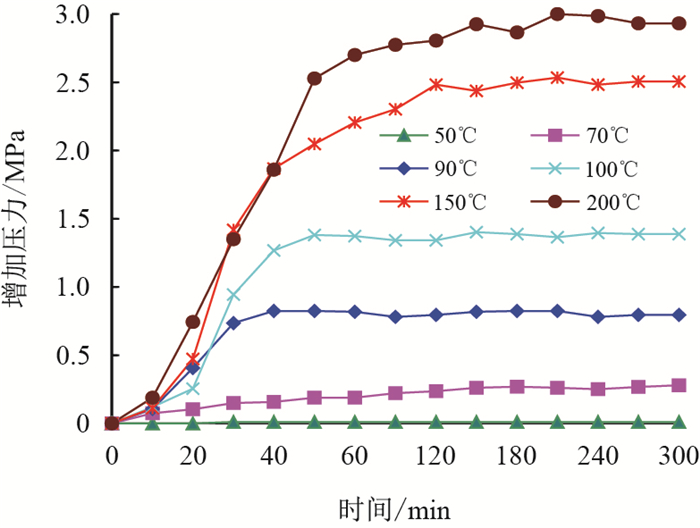

首先,根据不同实验目的要求,配制50%生气剂溶液;其次,将溶液加入反应釜中进行测试并记录数据;最后,扣除溶液的蒸汽压力,忽略空气压力变化绘制图形,实验结果见图 3

|

| 图3 不同温度与压力曲线关系 Fig. 3 Relationship between temperature & pressure |

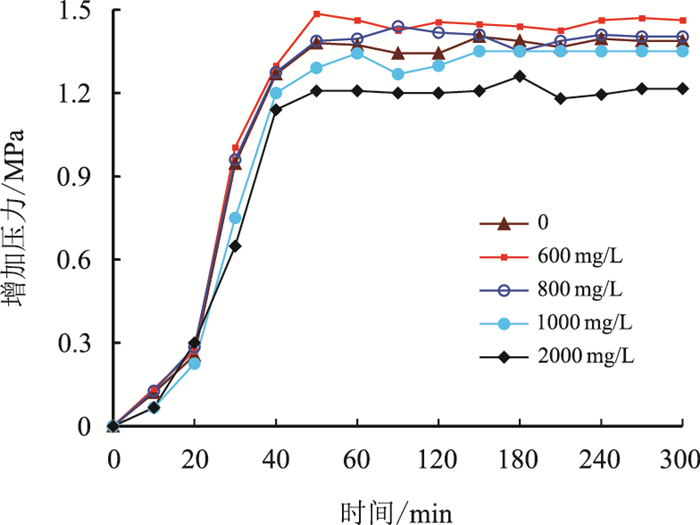

|

| 图4 不同矿化度与压力曲线 Fig. 4 Relationship between salinity & pressure |

|

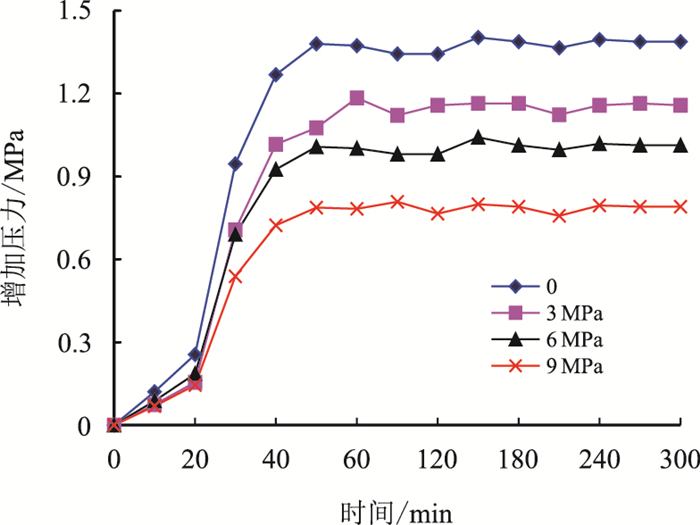

| 图5 不同围压与压力曲线关系 Fig. 5 Relationship between confining pressure & pressure |

分析实验结果可知:溶液温度在70 ℃以下时,基本上无气体产生;高于70 ℃时,反应开始,且随温度的升高,产气量也多,50 min左右压力上升趋势减缓,主要由于溶液分解温度为70 ℃、50 min后分解完全。当CaCl2浓度 < 800 mg/L时,加速反应进行,因为生成物呈现弱碱/碱性,与少量的CaCl2生成沉淀;反之阻止了反应的进行。对于有气体产生的化学反应来说,压力的改变会影响到产气量;但该体系在围压0

反应前后溶液pH值均呈碱性,pH值由反应前8.26变为9.71

原油降黏率反映稠油黏度降低程度,通常用降黏率

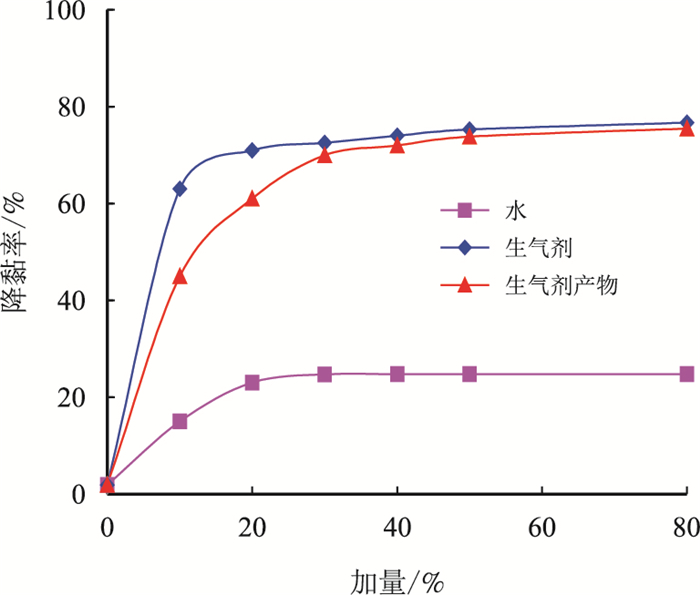

本次实验是在200 ℃的条件下,在油样中加入不同量药剂,测定反应前后油样黏度。测定条件:温度为65 ℃(地层温度),剪切速率10 s-1,实验结果见图 6。

|

| 图6 不同药剂加量对降黏率的影响曲线 Fig. 6 Relationship between viscosity-reduction & agent amount |

从实验结果可以看出,当反应体系中没加药剂时,稠油的黏度几乎没有变化。加入药剂时,反应后稠油黏度明显降低。加水量30%时,稠油降黏率达到26.3%,随后降黏率几乎没有变化,这说明对稠油水热解反应,并不是加水量越大、稠油降黏率越高,而是有一个合适的加水量。

生气剂加量在10%

实验油为某油的油样,温度65 ℃下,用模拟地层水(见表 1)配制50%生气剂溶液,分别用模拟地层水、配制好溶液及其反应后溶液测定界面张力,分别为39.75,25.09,17.98 mN/m,第一次测定的界面张力与后两次测得值的降低程度分别为36.88%和54.77%。分析测试结果,自生气体系及其反应后溶液均可明显降低油水界面张力,但其产物溶液降低程度大,主要因为溶液中溶解一定的气体,且溶液呈碱性。

| 表1 大庆油田某采油厂的油层产出水组成(mg/L) Table 1 Formation water composition of some well in Daqing Oilfield (mg/L) |

根据现场施工情况,在蒸汽驱管式模拟系统中,蒸汽温度控制200 ℃,泵排量0.5

| 表2 岩芯的基本参数及实验结果 Table 2 Basic cores parameters and the results |

经过驱替实验分析可知:不同渗透率下,经过5轮次吞吐后采收率均有所提高,最高提高为24.22%,其中第5轮次吞吐最大提高4.18%,可见该技术可以进一步提高吞吐的采收率,为稠油高效开发提供了强有力的技术支持,在中国有着广阔的应用前景。

3 现场应用与分析 3.1 选井标准与施工设计热自生CO2是一种新技术,因此可借鉴蒸汽驱、蒸汽吞吐、CO2混相驱、CO2非混相驱的选井标准[9-11],确定了热自生CO2吞吐选井标准,见表 3。

| 表3 选井标准对比表 Table 3 Comparisons of well selection criteria |

在施工过程中,热自生CO2吞吐的注入方式有两种,其一是目的层中形成热自生CO2吞吐,即先将生气剂注入目的层,随后注入蒸汽,使其在油层中产生气体,通常的注入系统完全能满足施工要求;其二是非目的层形成热自生CO2吞吐,即将配制好的生气剂溶液经过蒸汽发生器,达到注入压力后,伴随蒸汽一起注入地层,该注入方式需要耐腐蚀注入系统,因为反应后溶液碱性增强。注入过程中必须确保蒸汽发生器温度超过生气剂溶液的分解温度;此外,准确地记录注入温度和注入生气剂量。

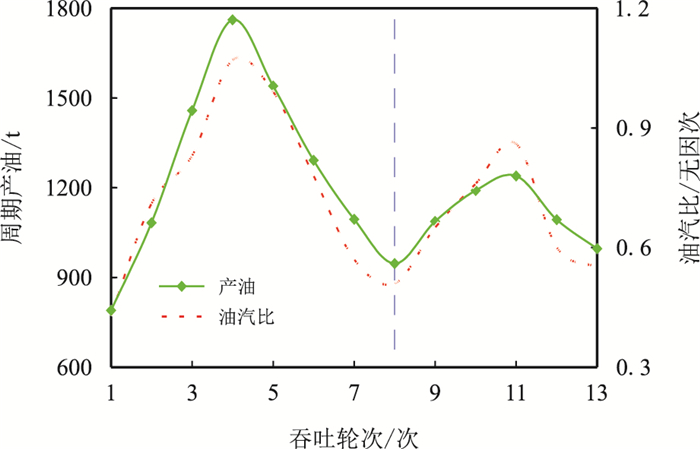

3.2 效果分析某油田一井组1991年5月投入开发,采用直井正方形井网70 m井距蒸汽吞吐开发,经过2002年8轮次蒸汽吞吐后,采出程度为15.5%,开采效果明显减低,于2002年8月对该井组实施了目的层中热自生CO2吞吐技术多轮次吞吐的先导性试验,开采效果见图 7。

该井组经过多轮次蒸汽吞吐后,开采效果较差,开辟了热自生CO2技术先导性吞吐试验,效果明显变好,由原来递减趋势变为上升趋势,最大周期产油为1 240 t,油汽比为0.85,按国际原油价85美元/桶计算,平均单周期投入产出比1.0:3.2,表明该技术保证提高稠油采收率下,在工程上有较好的经济效益,为开采稠油提供重要的借鉴意义。

|

| 图7 不同轮次下吞吐效果产油曲线 Fig. 7 Oil-producing curve of steam soaking under multi-round |

(1) 热自生CO2技术是一项提高稠油采收率新技术,通过室内实验确定了自生气体系最佳配方,且其反应前后溶液呈碱性,有利于进一步提高稠油采收率。

(2) 室内实验研究表明:该技术最大降黏可达76.7%,油水界面张力降低了54.77%,在蒸汽吞吐的基础上进一步提高采收率,最大能提高24.22%,第5轮次吞吐最大提高为4.18%,平均单周期投入产出比高达1.0:3.2,为稠油高效开发提供了强有力的技术支持,在国内有着广阔的应用前景。

| [1] | 张锐, 薄启亮, 刘尚奇, 等. 稠油开采的前沿技术[J]. 世界石油工业, 1998, 5 (9) : 29 –35. |

| [2] |

唐纪云. 注水开发稠油油藏氮气泡沫调驱技术[J].

石油钻采工艺, 2009, 31 (5) : 93 –96.

Tang Jiyun. Nitrogen foam profile control in waterflooding heavy oil reservoir[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2009, 31 (5) : 93 –96. |

| [3] |

周守为, 孙福街, 曾祥林, 等. 稠油油藏分支水平井适度出砂开发技术[J].

石油勘探与开发, 2008, 35 (5) : 630 –635.

Zhou Shouwei, Sun Fujie, Zeng Xianglin, et al. Application of multilateral wells with limited sand production to heavy oil reservoirs[J]. Petroleum Exploration and Development, 2008, 35 (5) : 630 –635. DOI:10.1016/S1876-3804(09)60095-1 |

| [4] | 王伟伟. 同心管注汽技术在超稠油开发中的研究与应用[J]. 内蒙古石油化工, 2009 (24) : 126 –128. |

| [5] |

吴向红, 许安著, 范海亮. 稠油油藏过热蒸汽吞吐开采效果综合评价[J].

石油勘探与开发, 2010, 37 (5) : 608 –613.

Wu Xianghong, Xu Anzhu, Fan Hailiang. An integrated evaluation on factors affecting the performance of superheated steam huff and puff in heavy oil reservoirs[J]. Petroleum Exploration and Development, 2010, 37 (5) : 608 –613. DOI:10.1016/S1876-3804(10)60059-6 |

| [6] |

黄伟强, 王利华, 陈忠强, 等. 复合蒸汽吞吐提高稠油采收率试验[J].

新疆石油地质, 2010, 31 (1) : 69 –71.

Huang Weiqiang, Wang Lihua, Chen Zhongqiang, et al. Experiment for improving heavy oil recovery by combination steam stimulation process[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 2010, 31 (1) : 69 –71. |

| [7] |

李孟涛, 单文文, 刘先贵, 等. 超临界二氧化碳混相驱油机理实验研究[J].

石油学报, 2006, 27 (3) : 80 –83.

Li Mengtao, Shan Wenwen, Liu Xiangui, et al. Laboratory study on miscible oil displacement mechanism of supercritical carbon dioxide[J]. Acta Petrolei Sinica, 2006, 27 (3) : 80 –83. |

| [8] |

李孟涛, 张浩, 刘先贵, 等. CO2驱化学机理实验研究[J].

化学与生物工程, 2005 (9) : 7 –9, 27.

Li Mengtao, Zhang Hao, Liu Xiangui, et al. Laboratory studies of chemical mechanisms on the CO2 oildisplacing[J]. Chemistry & Bioengineering, 2005 (9) : 7 –9, 27. |

| [9] | 范洪富.辽河稠油水热裂解反应研究与应用[D].大庆:大庆石油学院, 2002. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10220-2002073203.htm |

| [10] | Picha M S. Enhanced oil recovery by hot CO2 flooding[C]. SPE 105425, 2007. |

| [11] |

杜殿发, 郭青, 侯加根. 稠油油藏蒸汽吞吐筛选标准的探讨[J].

新疆石油地质, 2010, 31 (4) : 440 –443.

Du Dianfa, Guo Qing, Hou Jiagen. Discussion on screening conditions for steam huff and puff in super heavy oil reservoirs[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 2010, 31 (4) : 440 –443. |

2015, Vol. 37

2015, Vol. 37