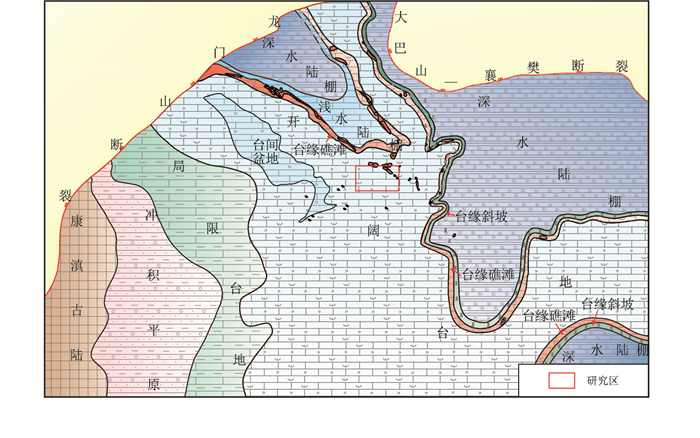

涪陵区块位于四川盆地东南部,其北部主体位于梁平县、忠县和万州市之间(图 1)。构造位置属于川东褶皱带万县复向斜,地表为川东山区,出露地层主要为侏罗系。涪陵区块勘探在2006年以前以石炭系为主要目的层,属于川东石炭系勘探的一部分,因区块内主要发育向斜构造,勘探程度低。2006年以来,随着普光、元坝地区飞仙关组-长兴组台地边缘礁滩相勘探接连突破和认识的不断深入[1-3],人们意识到涪陵区块也可能是环“开江-梁平陆棚”高能礁滩相带勘探领域的一部分[4-6],遂加强了评价和部署,勘探程度逐年大幅提高。

|

| 图1 四川盆地长兴组沉积相图 Fig. 1 Sedimentary map of Changxing Formatiom in Sichuan Basin |

本文在前期区域沉积相研究和露头调查基础上,分析层序地层纵向叠置、演变关系,建立了地震解释模型开展骨干地震剖面解释,利用层序地层骨架地震剖面,开展长兴组地震相、沉积相解释,并建立了储层发育相带模型,从而明确了该区长兴组主要勘探领域及其特征。

1 区域沉积背景四川盆地东部长兴组台地边缘沉积相带平面展布在广旺-开江-梁平陆棚东西两侧,大致呈带状展布,基本认识是[7-10]:

(1) 广旺-开江-梁平陆棚东部台地边缘礁生物礁滩相在利川见天坝向北至镇巴,在桥亭弯回至川东北普光地区,向南延伸至云安场地区;

(2) 广旺-开江-梁平陆棚西部礁滩相带在四川盆地西北部的江油二郎庙一带发育,由此向东南经元坝、龙岗延伸至梁平一带。

但对于广旺-开江-梁平陆棚东西两部分延伸至涪陵区块附近的相带展布,有几种明显不同的观点。一种观点认为建南长兴组生物灰岩礁滩为开阔台地内的台内礁滩相,远离台地边缘相带,涪陵工区也属于开阔台地;另一种观点认为黄泥塘和建南分别为不同的台地边缘礁滩相,建南-见天坝-镇巴-桥亭-普光礁滩相为梁平-开江陆棚和城口陆棚中间的比较大的一个孤立台地边缘礁滩相,从二郎庙向东南方向至元坝-龙岗-梁平一带为上扬子台地边缘礁滩相带,且认为台地边缘相延伸至南部为台地边缘缓坡模式;还有一份专题研究成果认为在黄泥塘-建南南部同样存在一个和开江-梁平类似的深水区,从深水陆棚到浅水陆棚到台地边缘再到开阔台地。

以上几种观点分歧的关键就在于对涪陵地区长兴组沉积背景及相带的认识上。野外露头调查发现围绕涪陵区块周缘,长兴组礁滩相发育,且厚度大。通过分析金鸡1井和工区南部建南区块钻井资料,也发现本区长兴组具有发育高能礁滩相带的普遍性(表 1)。

| 表1 工区及周缘重点剖面长兴组生物礁滩发育简表 Table 1 The reef and beach development characteristics of Changxing Formation in study area and its edge |

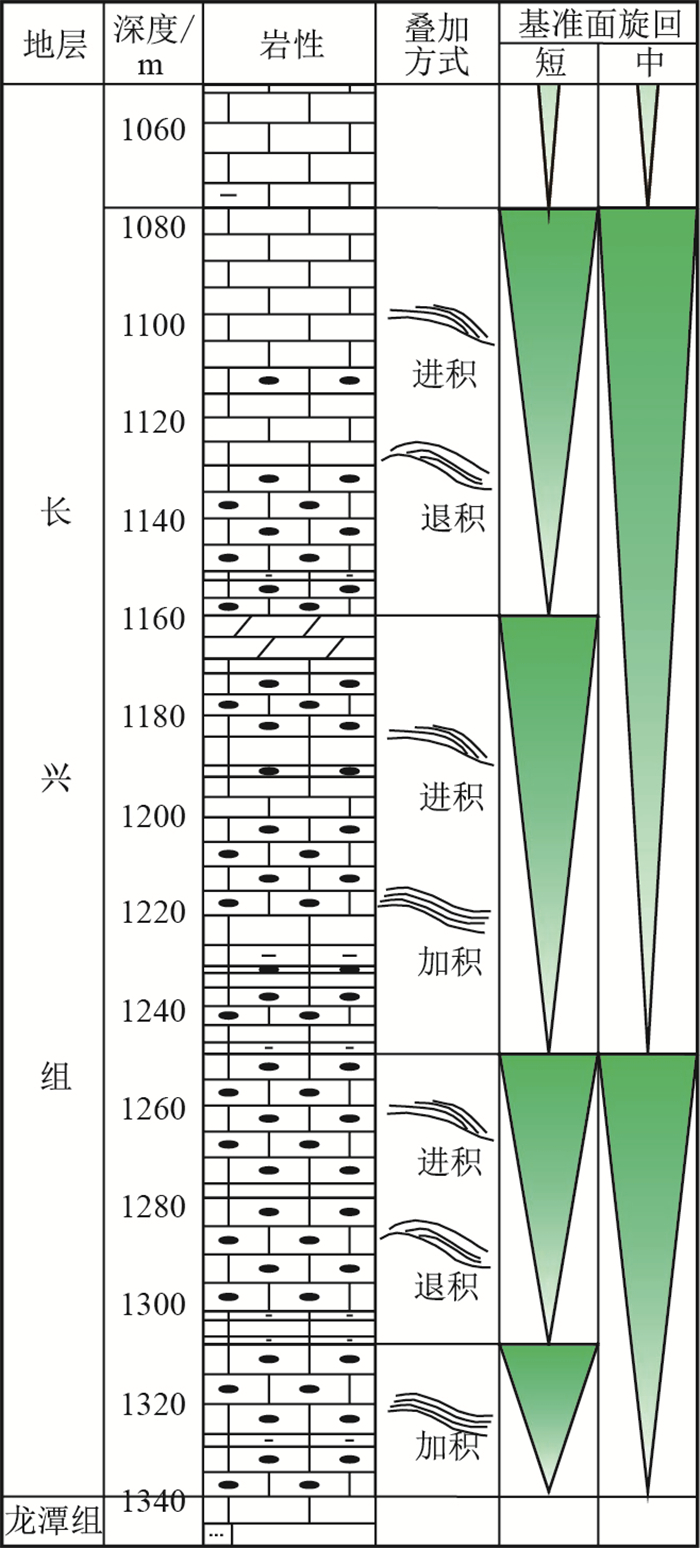

与普光、元坝地区长兴期层序地层特征相似,涪陵区块长兴组从下至上可划分为两个大的水体变浅的沉积旋回[11],礁滩储层分别发育于两个旋回的中晚期[12],两个中期旋回分别由两个短期旋回组成(图 2)。

|

| 图2 梁参井长兴组层序划分 Fig. 2 Sequence division of Changxing Formation of well Liangcan |

根据周边钻井长兴组岩性与电性分析,下旋回下部以退积式和加积式旋回叠加方式为主,上部为加积式和进积式夹有退积式叠加方式,表现为早期海侵体系域和晚期高位体系域层序特点。已有钻井揭示,其礁滩相储层主要发育在进积式、少量为退积式旋回。

上旋回下部以加积式叠加为主,上部则主要为进积式、夹有退积式沉积旋回,礁滩相储层主要发育在进积式沉积旋回。上旋回也是一个完整的沉积旋回,早期为海侵体系域、晚期为高位体系域。总体而言,从准层序叠加方式看,长兴组下旋回处于海侵背景,而上旋回则处于高位沉积背景。

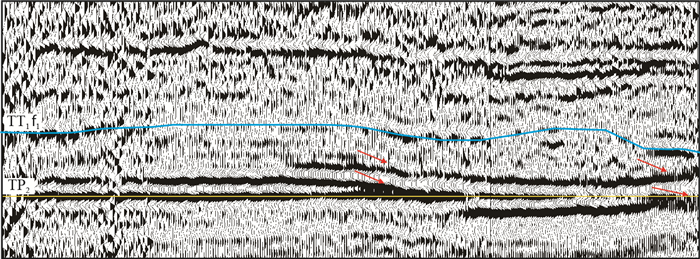

3 地震地层解释 3.1 地震地层结构根据长兴组钻井和露头层序划分及其准层序叠加方式分析,结合川东北长兴组礁滩相地震反射特征[13-14],对研究区骨架地震剖面进行解释,可以清晰地辨别礁滩体发育部位、特征及其展布。

图 3是研究区内一条NE-SW向、近垂直于长兴组相带展布的二维-三维拼接地震剖面(剖面显示为TP2(长兴组底界面反射)层拉平,TT1f1为长兴组顶界面地震反射,右侧为NE向)。

|

| 图3 涪陵工区二维(FL-09-NE-43)-三维拼接地震解释剖面 Fig. 3 2D(FL-09-NE-43)-3D seismic interpretation section in Fuling area |

从地震反射结构看,TP2及其上覆层为底超特征,且表现为退积,为海侵体系域沉积。在地震剖面上可分辨出的底超沉积,对应于长兴早期发育的古地貌变化带,均是陆棚内部地形变化坡折,一个为碳酸盐岩台地向陆棚相带变化带,另一个为台内阶地,均具有一定坡度。底超沉积层之上,为一较连续的地震反射轴,代表最大海泛面。地震反射结构清晰地指示,这个面为一个下超面,长兴组上部地层以前积结构方式下超在这个面之上。因此,这个面为海侵体系域与高位体系域的分界面,界面之上为高位体系域。由于受限于地震分辨率,地震剖面上仅能识别出一个层序,由海侵体系域和高位体系域组成。早期海侵体系域越过的两个陆棚内古地貌变化带,在高位体系域沉积时仍然继承性发育,成为前积下超点发育部位。也正是存在着这样的陆棚内阶地,为礁滩相发育提供了古地貌和水动力变化环境。

3.2 地震相在工区内骨干地震测网地震解释完成后,结合普光、元坝地区长兴组礁滩相地震响应特征,将涪陵地区长兴组地震反射划分为三大类典型地震相,第1类:杂乱-空白中强振幅(似)丘形地震相;第2类:低(中)频-(中)强振幅平行连续地震相;第3类:低频变振幅亚平行地震相(表 2)。第1类地震相又可细分为杂乱-空白丘形和杂乱-空白中振幅似丘形两种地震相,分别代表台地边缘礁滩相和台地内部礁滩相;第2类地震相包括低频强振幅连续、中低频强振幅平行反射地震相,分别对应斜坡-陆棚环境和开阔台地内部低能滩间海相。

| 表2 涪陵区块长兴组地震相类型 Table 2 The Seismic facies type of Changxing Formation in Fuling area |

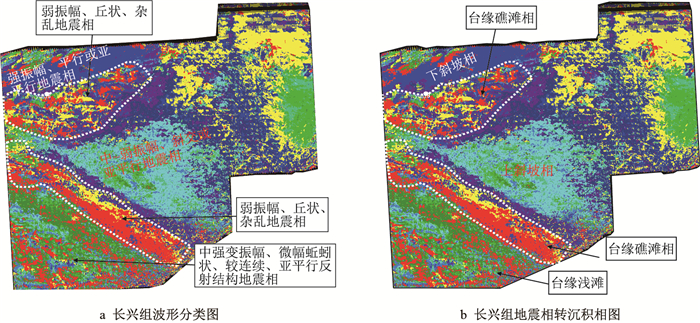

涪陵区块北部已覆盖三维地震资料,利用三维地震资料可以更精细地将涪陵区块局部发育台地边缘高能礁滩相带的地震响应特征刻画出来。在层序界面控制下,分析礁滩储层独特的地震波外形、反射结构、振幅、频率、相位等属性进行波形和地震属性分析,准确刻画相变线位置,确定地震相的平面展布。

如波形分类结果显示,涪陵区块北部可以划分为4类不同特征的波形,反映了地震相带的变化。波形分类结果显示,第1类表现为强振幅、平行或亚平行地震相,代表下斜坡沉积环境;第2类表现为弱振幅、丘状、杂乱地震相,代表台缘礁滩沉积环境;第3类表现为中强变振幅、微幅蚯蚓状、较连续、亚平行反射结构地震相,代表台缘浅滩沉积环境;第4类表现为中-弱振幅、斜交或亚平行地震相,代表上斜坡相沉积环境(图 4)。其中,北部台地边缘高能礁滩相带已为兴隆1井钻探所证实。

|

| 图4 涪陵三维工区长兴组地震相与沉积相图 Fig. 4 Seismic facies and sedimentary map of Changxing Formation in 3D |

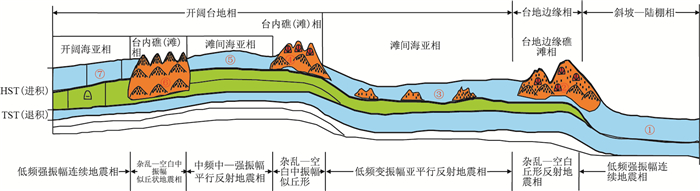

根据地震地层解释和地震相分析结果,结合该区所处沉积背景,建立了如图 5所示沉积模式,为发育台地边缘高能礁滩相带的台地-斜坡-陆棚沉积模式,并且在高位体系域存在由台内-台地边缘迁移变化的两排高能礁滩相带。斜坡-陆棚相为开江-梁平陆棚向东南延伸至涪陵地区,对应于低频强振幅连续地震相,并在其上倾台地边缘相部位见到明显厚度增加、底超(海侵体系域)和下超(高位体系域)及地震相的显著变化。

|

| 图5 涪陵区块长兴组地震相及沉积相模式图 Fig. 5 Seismic facies and sedimentary model of Changxing Formation in Fuling area |

高能礁滩相带主要发育于高位体系域,其地震相为杂乱-空白中强振幅(似)丘形,与斜坡相或者滩间海相毗邻。台内发育的一期礁滩相带与台地边缘高能礁滩相带具有相似的特征,地震相表现为杂乱-空白中振幅似丘形,其下倾部位存在明显的地形坡折,表现为长兴早期的底超和高位体系域沉积的前积下超。在该段两侧地震相相变为变形-亚平行中强振幅。此外,在开阔台地内还发育台内(礁)滩相,地震相为杂乱-空白中振幅似丘形、低频变振幅亚平行地震相,这些滩体发育规模较小、侧向上连续性差。

涪陵区块长兴组主要勘探领域为台地边缘礁滩相带以及台地内部存在的一期成带状分布的礁滩相带。台地边缘礁滩相带属于长兴期开江-梁平陆棚西侧与元坝地区相似的勘探领域,开阔台地内部礁滩相带是涪陵地区长兴早期发育台内阶地控制的、类似台地边缘礁滩相带的高能沉积相带,也是该区有利的勘探领域。此外,开阔台地内部还存在规模较小的一些礁滩相带,也具有一定勘探潜力。

4 结论(1) 涪陵区块长兴组发育两个沉积旋回,存在台地边缘高能礁滩相带。

(2) 涪陵区块长兴组前古地貌存在两个地形坡折——台地边缘向陆棚过渡坡折和台地内部阶地坡折,两处地形坡折控制了两排高能礁滩相带发育。

(3) 涪陵区块长兴组主要勘探领域有台地边缘高能礁滩相带和台地内受阶地地貌控制的礁滩相带。

| [1] | 赵贤正, 李景明, 李东旭, 等. 中国天然气勘探快速发展的十年[M]. 北京: 石油工业出版社, 2002 . |

| [2] |

马永生. 中国海相油气田勘探实例之六:四川盆地普光大气田的发现与勘探[J].

海相油气地质, 2006, 11 (2) : 35 –40.

Ma Yongsheng. Cases of discovery and exploration of marine fields in China(Part 6):Puguang Gas Field in Sichuan Basin[J]. Marine Origin Petroleum Geology, 2006, 11 (2) : 35 –40. |

| [3] | 牟书令. 中国海相油气勘探理论技术与实践[M]. 北京: 地质出版社, 2009 . |

| [4] | 第二届中国石油地质年会学术委员.第二届中国石油地质年会论文集[C].北京:石油工业出版社, 2007. |

| [5] |

马永生, 郭旭升, 郭彤楼, 等. 四川盆地普光大型气田的发现与勘探启示[J].

地质论评, 2005, 51 (4) : 477 –480.

Ma Yongsheng, Guo Xusheng, Guo Tonglou, et al. Discovery of the large-scale Puguang Gas Field in the Sichuan Basin and its enlightenment for hydroearbon prospecting[J]. Geological Review, 2005, 51 (4) : 477 –480. |

| [6] |

陈宗清. 四川盆地长兴组生物礁气藏及天然气勘探[J].

石油勘探与开发, 2008, 35 (2) : 148 –156.

Chen Zongqing. Changxing Formation biohermal gas pools and natural gas exploration, Sichuan Basin[J]. Petroleum Exploration and Development, 2008, 35 (2) : 148 –156. DOI:10.1016/S1876-3804(08)60021-X |

| [7] |

马永生, 牟传龙, 郭旭升, 等. 四川盆地东北部长兴期沉积特征与沉积格局[J].

地质论评, 2006, 52 (1) : 25 –29.

Ma Yongsheng, Mu Chuanlong, Guo Xusheng, et al. Characteristic and framework of the Changxingian sedimentation in the northeastern Sichuan Basin[J]. Geological Review, 2006, 52 (1) : 25 –29. |

| [8] |

王一刚, 洪海涛, 夏茂龙, 等. 四川盆地二叠、三叠系环海槽礁、滩富气带勘探[J].

天然气工业, 2008, 28 (1) : 22 –27.

Wang Yigang, Hong Haitao, Xia Maolong, et al. Exploration of reef-bank gas reservoirs surrounding permian and triassic troughs in Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 2008, 28 (1) : 22 –27. |

| [9] |

王一刚, 文应初, 张帆, 等. 川东地区上二叠统长兴组生物礁分布规律[J].

天然气工业, 1998, 18 (6) : 10 –15.

Wang Yigang, Wen Yingchu, Zhang Fan, et al. Distribution law of the organic reefs in Changxing Formation of upper Permian in east Sichuan[J]. Natural Gas Industry, 1998, 18 (6) : 10 –15. |

| [10] |

何鲤, 罗潇, 刘莉萍, 等. 试论四川盆地晚二叠世沉积环境与礁滩分布[J].

天然气工业, 2008, 28 (1) : 28 –32.

He Li, Luo Xiao, Liu Liping, et al. A discussion on depositional environment in late permian and distribution of reef-bank in Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 2008, 28 (1) : 28 –32. |

| [11] | 徐中波, 尹太举, 谷江锐, 等. 普光气田层序界面识别及层序划分[J]. 石油天然气学报, 2008, 30 (1) : 198 –201. |

| [12] | 马永生, 郭彤楼, 赵雪凤, 等. 普光气田深部优质白云岩储层形成机制[J]. 中国科学(D辑:地球科学), 2007, 37 (S1) : 43 –52. |

| [13] |

马永生, 郭旭升, 凡睿. 川东北普光气田飞仙关组鲕滩储集层预测[J].

石油勘探与开发, 2005, 32 (4) : 60 –64.

Ma Yongsheng, Guo Xusheng, Fan Rui. Reservoir prediction of Feixianguan Formation in Puguang Gas Field, Northeast Sichuan Province[J]. Petroleum Exploration and Development, 2005, 32 (4) : 60 –64. |

| [14] |

毕长春, 李联新, 梅燕, 等. 川东长兴组生物礁分布控制因素及地震识别技术[J].

天然气地球科学, 2007, 18 (4) : 509 –513.

Bi Changchun, Li Lianxin, Mei Yan, et al. Geological control factorsof changxing organic reef distribution and seismic prediction techniques, east Sichuan Basin[J]. Natural Gas Geoscience, 2007, 18 (4) : 509 –513. |

2015, Vol. 37

2015, Vol. 37