2. 西南石油大学地球科学与技术学院, 四川 成都 610500

2. School of Geosciences and Technology, Southwest Petroleum University, Chengdu, Sichuan 610500, China

近年来,随着中国水利水电工程的快速发展,工程灾害预测与预防成为一大重要课题。特别是对于兴建或拟建于高陡岩体边坡环境下的坝体工程,边坡稳定性研究成为一项在工程中非常重要的部分,同时也使边坡稳定性分析方法不断得到创新和发展。在地质作用下,边坡经历强风化作用,不断经历着缓慢加载、卸荷的作用,其应力/变形趋于稳定变化,然而在大型边坡加固之前,往往要先对边坡进行强卸荷开挖,通过钻爆剥离,切削去被严重风化、完整性差并威胁大面积稳定性的浅表部分。有时卸荷量高达几百立方米,引起反弹变形,自重应力变化较大。卸荷后再加固,往往会引发裂隙岩体中应力路径的循环变化,这些步骤引起岩体内部再发育节理的分布变化及再发育。而岩体渗透特性与其内部节理、裂隙的发育息息相关。节理再次发育必然引起渗透特性方面的变化,特别是岩石的渗透率(或渗透系数)与渗流场。面向裂隙岩体边坡稳定性的研究,本文针对强卸荷作用对边坡渗透特性演化及其尺寸效应、以及对边坡稳定性的影响,结合相关研究成果展开研究综述。

1 强卸荷岩体渗透特性演化规律实验强卸荷过程中,特别是爆破开挖卸荷,卸荷作用会形成二次应力场,岩体结构面会发生变形、扩展或破坏,也可能萌生新的卸荷裂隙。开挖同时改变了岩体的边界条件和物理力学与渗流关联的特性,局部岩体的应力场和渗流场都将发生变化。由于岩石本身特有的非均质性和各向异性的特点,一定程度上会引起边坡发生局部的各向异性变形损伤破坏,导致渗透特性变化会表现为一定的时空演化过程。

岩石力学内,渗透系数众k(permeability coeffi-cient)是一个流动性系数,在达西定律里也称孔隙压力系数(coefficient of pore pressure)。在达西定律里经常用的水力传导系数kH(hydraulic conduc-tivity)与渗透系数k(permeability coefficient)之间的关系可以表示为

| $ k = \frac{{{k_{\rm{H}}}}}{{{\rm{g}}{\rho _{\rm{w}}}}} $ | (1) |

而岩石的内在渗透系数K(intrinsic permeabili-ty),即渗透率K,与k、kH的关系可以用公式⑵来表达。本文主要围绕渗透系数k和渗透率K来阐述渗透特性的变化。

| $ k = \frac{{{k_{\rm{H}}}}}{{{\rm{g}}{\rho _{\rm{w}}}}}\mu k $ | (2) |

式中:

k-渗透系数,m2/(Pa·s); kH-水力传导系数,m/s; K-渗透率,D; µ-动力黏滞系数,Pa·s; g-重力加速度,m/s2; ρw -水的密度,kg/m3。

1.1 边坡岩体变形破坏过程中渗透特性变化的实验研究高陡边坡在开挖和支护施工过程中,裂隙岩体处于应力路径的循环变化条件下,使得原生裂隙张开、闭合、扩展、开裂或贯通。为了研究在渗透压-应力耦合作用下,裂隙岩体的渗透特性与变形过程的关联性,国内许多学者对此做了大量深入研究,但多数集中于加载作用下岩体变形过程中渗透特性的变化,对于卸荷作用下,则研究成果较少。

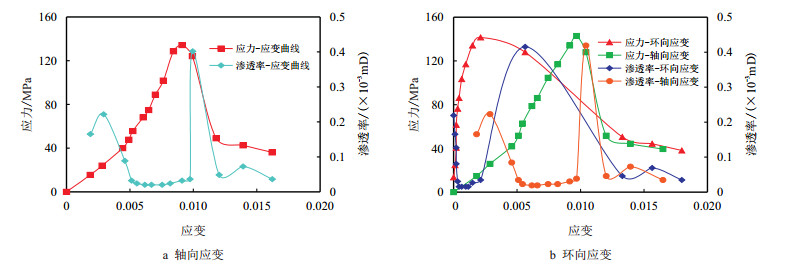

张守良等[1]基于钻井、完井及油藏开采过程中在井眼或炮孔周围会产生应力集中的现象,通过对不同应力状态下岩芯渗透率变化规律的测试,分析了岩石变形破坏过程中渗透率与其应力状态的关系。在岩石试样产生屈服之前,试样随着荷载增加而趋于压实,渗透率逐渐降低,当达到屈服强度后,岩样孔隙结构开始发生破坏,渗透率继续微弱下降; 当荷载继续增大,岩样趋于破坏时岩石内部产生微裂隙,渗透率明显增大。彭苏萍等[2]采用三轴岩石力学实验系统,分析了砂岩储层岩石在全应力-应变过程中渗透率的变化规律和不同围压下岩石的孔渗性,建立了砂岩应力-应变与渗透率之间的定性定量关系。为了研究岩样变形破坏过程中轴向应变和环向应变与渗透率的关系规律,王环玲等[3]利用伺服实验机对灰岩和砂岩进行了应力应变全过程渗透特性实验,并探讨了变形破坏前后渗透压差随时间的关系,研究中还发现环向变形更能反映岩石渗透率的演化规律(图 1)。

|

| 图1 砂岩变形过程中轴向应变、环向应变与应力、渗透率的关系曲线[3] Fig. 1 The curve of axial strain and circumferential strain between stress and permeability in the deformation process of sandstone |

徐德敏等[4]为研究不同围压条件下孔隙介质的渗透率,利用高压渗流仪对大尺寸低渗透率的软弱岩进行了实验测试,结果发现,渗透率的变化主要源于侧向压力引起的压缩变形。与高围压相对应,孙熙震等[5]则对低围压下砂岩和泥岩两种沉积岩的渗透特性进行了分析,发现砂岩在破坏后仍保持较高的渗透水平。王小江等[6]针对粗砂岩变形过程中渗透率的变化规律展开研究,利用三轴耦合实验机对粗砂岩施加不同围压,进而研究围压对粗砂岩渗透率的影响,并采用Koceny-Carman方程研究试样变形过程中渗透率与体积应变的关系,发现渗透率呈现出与偏应力-应变曲线相应的阶段性变化规律。李根等[7]总结了近年来在岩体变形、岩体渗透率以及水岩耦合变形方面的研究成果,在此基础上,又概括了水岩耦合变形计算的数值计算理论模型、数值方法以及研究方面还面临的一些问题与挑战。俞缙等[8]为了分析岩样渗透率随其脆性-延性变化的特点,以及渗透率-轴向应变和渗透率-体积应变之间的关联,利用岩石三轴伺服实验系统,在不同的围压和孔隙渗透压力下,对不同岩石全应力-应变过程进行了渗透率测试研究,并从细观角度模拟不同围压下岩石压缩变形过程中的声发射时空分布,建立了声发射数据与变形和渗透特性变化过程的内在联系。吴刚等[9]在室内构建了裂隙岩体模型,开展了裂隙岩体在卸荷条件下的变形特性分析,各类岩体在加、卸荷的作用下,一般都经历了先体积压缩而后体积膨胀(扩容)的过程,卸荷必定引起岩体扩容现象的出现。陈洪凯等[10]对岩体卸荷渗流力学开展了一定的研究工作,就卸荷开挖对岩体渗透特性的影响进行初步探讨,并认为卸荷开挖严重影响岩体渗透特性。可见,强卸荷过程中,岩体边坡在多场耦合条件下,渗透特性的变化规律的研究较少,一般都围绕渗流-应力或热-力耦合展开研究,在渗流场-应力场-温度场三场耦合角度因其研究难度较大,目前研究极少。

1.2 边坡岩石各向异性损伤诱发的渗透特性演化模型微裂纹的形成和扩展引起的损伤,是导致材料变形和破坏的主要力学机制。损伤不仅影响材料的力学特性,对于脆性岩石的渗透特性也产生较大影响。

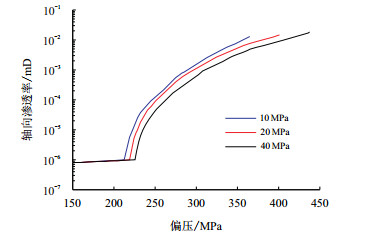

周建军等[11]用细观力学方法,对损伤变量、损伤演化和裂隙扩展展开分析,进而确立损伤模型的基本方程,通过损伤引起的体积变化和渗透张量变化来探讨渗透特性的变化,从而建立岩石各向异性损伤和渗流耦合的细观模型。基于各向异性损伤与渗流耦合细观模型的研究基础,胡大伟等[12]通过实验观察和微观机制分析,提出在卸荷作用下脆性岩石随裂纹扩展而演化过程中渗透率的计算张量方法,并利用此方法对花岗岩进行模拟实验,比较轴向和侧向渗透率的不同演化规律,预测不同围压条件下轴向渗透率的演化规律(图 2)。

|

| 图2 不同围压作用下渗透率演化规律[12] Fig. 2 Permeability evolution under different confining pressures |

韩国锋等[13]主要从岩石损伤过程中渗透特性的变化特征,以及变化幅度两方面展开深入研究,概括了渗透特性变化的4种类型,对各种岩石在相同应力条件下渗透率变化倍数作了统计(表 1),并简单分析了围压对渗透性的影响。

| 表1 渗透率变化倍数[3] Table 1 Permeability coefficient multiplier |

大量学者在渗流-应力耦合方面进行了大量工作,探讨应力场与渗流场的相互作用机制。俞缙等[14]则在热-力耦合条件下,从连续介质力学出发,基于均勻化方法和热力学原理,考虑微裂纹法向刚度恢复和滑动剪胀特性,研究岩石在复杂荷载条件下,渗透特性演化及其多尺度效应,并建立了脆性岩石各向异性细观损伤力学模型。陈亮等[15]基于岩石三轴压缩应力-应变全过程渗透特性实验,对常规渗透实验方法进行了改进,通过在试样两端加工渗透小孔,实现岩石不同破坏形式下损伤演化对渗透特性影响规律的测定。虽然在各向异性损伤研究基础上,对于渗透特性因裂隙不同程度的扩展而发生变化,大多学者尝试给出了一些定性规律,但是,对于采取加固措施,如锚固和喷射水泥砂浆,来如何抑制这种损伤方面,研究还非常少。

2 强卸荷作用下岩体渗透特性的尺寸效应研究对裂隙岩体而言,主要是由被结构面切割而成的岩块与各种结构面或软弱夹层组成。相对岩块的较低或几乎没有的透水能力,岩体中裂隙的透水能力较强。强卸荷作用下,高陡边坡岩体因其裂隙、节理等结构面,在物理、力学和水力学特性上将表现出非均勻性、各向异性和尺度效应的特点。

2.1 卸荷作用下岩石渗透特性演化的实验开挖卸荷对于大型水电高边坡来言,相当于荷载释放的过程。早在1966年,Cook M A等[16]就指出,作用荷载的突然释放可能导致岩石的超松弛,在介质中产生拉应力,引发张性开裂。卸荷松弛现象还可能引起岩体地下孔隙水压力的变化,裂隙中渗透特性将随着岩体松弛程度产生演化。

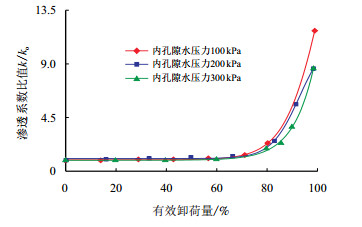

石安池等[17]就三峡永久船闸研究其边坡岩体开挖卸荷后的松弛特征。研究发现,由开挖引起岩体松弛变形是客观存在的,而且随着距离岩体坡面越近,松弛程度和现象越明显。对于地表入渗则产生有利条件,严重危害边坡的稳定安全。张文举等[18]通过理论研究和数值分析,研究了深埋地下隧道开挖卸荷引发围岩开裂,分析了开挖面上岩体应力瞬态释放和围岩应力瞬态调整对围岩开裂过程的影响,并分别对准静态和瞬态卸荷引起的围岩开裂机制及影响因素进行探讨。出于开挖卸荷引起边坡松动影响,必然会引起岩体边坡渗透特性的变化,金李等[19]在对开挖卸荷与岩体渗透特性的关系进行研究时发现,开挖荷载大小、节理岩体的物理力学特性(特别是弹性模量)和节理分布间距等因素,通过影响节理开度而影响节理岩体的渗透特性。刘先珊等[20]考虑卸荷作用下岩体渗透特性的变化,进行了先加轴压和围压,然后围压卸荷的实验。实验结果发现,渗透系数随着卸荷量的增加而不断增大,并且卸荷塑性阶段渗透系数增量明显高于弹性阶段。梁宁慧等[21]通过裂隙岩体的卸荷-渗流实验,探讨了裂隙岩体的渗透系数在卸荷过程中的变化规律,揭示了不同内孔隙水压力作用下裂隙岩体渗透系数与卸荷量的近似双曲线关系(图 3),其实验结果与刘先珊等所得结果吻合。

|

| 图3 渗透系数与有效卸荷量的关系曲线[21] Fig. 3 Curve between permeability coefficient and effective amount of unloading |

高陡岩体边坡是低渗硬岩,渗透特性主要体现在结构面上,即天然或人造裂隙。但是,目前关于高边坡卸荷裂隙的分布的研究,主要集中于对边坡浅表裂隙的表征和探测,模型的建立和数值模拟同样局限于二维模型的随机裂隙分布,如若能深入边坡内部探测裂隙的分布并能完成三维模型的模拟,将对水电工程边坡的研究带来积极的深远意义。

2.2 裂隙岩体渗透特性尺寸效应的实验与数值模拟岩石材料由于其非均质性,其强度尺寸效应亦不同,进而引起的裂隙扩展模式各异,渗透特性随之便现出尺寸效应现象。渗透系数是对岩体渗透特性最直接的描述,渗透系数具有明显的分区、分带和各向异性的空间分布特征,并且还会受裂隙开度的影响,以及裂隙中是否有填充物(填充物的材料特性)、裂隙之间的连通率等多方面因素的影响。

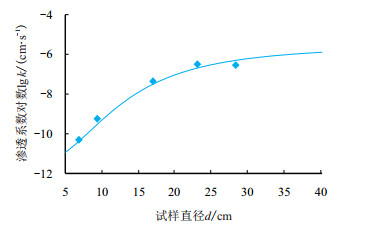

针对高陡边坡岩体渗透特性的多尺度效应问题,基于物理力学实验与细观参数统计分布理论,可以建立试块尺度的随机概率模型。刘晓丽等[22]采用Monte-Carlo法构筑随机裂隙网络岩体,研究了具有单组裂隙的岩体的水力学特性,探讨了裂隙各要素(倾角、迹长、间距和隙宽等)对岩体水力学特性的影响。利用间接边界单元法中不连续位移法模拟裂缝开合与扩展、假想应力法模拟岩体应力和变形,研究了渗透特性随岩体不同尺度的变化机理和规律。张明等[23]通过真实破裂过程分析系统(RFPA)对压缩实验、拉伸实验及三点弯曲实验进行了数值模拟,得到了不同加载条件下岩石尺寸效应的数值结果。梁正召等[24]通过统计宏观节理分布,建立了包含随机分布节理的岩体尺度模型,并建立了从实验室岩样到工程岩体单元之间尺度效应的联系,探讨了非均勻性、围压与节理密度对岩石力学与渗透特性参数尺寸效应的影响,提出了一种从细观层次到宏观层次的多尺度岩体工程计算办法。马秀媛等[25]通过自行研发的5种尺寸压力室,测定不同尺寸岩石的渗透率,得到不同裂隙、孔洞组合的岩石试样的渗透系数,对得到的数据进行函数拟合分析,得出渗透系数(k)对数值与试样直径(d)有一定的对应关系。由此分析多尺度岩石的渗透特性(图 4)。

|

| 图4 渗透系数与试样尺寸拟合关系曲线[25] Fig. 4 Fitting curve between permeability coefficient and sample size |

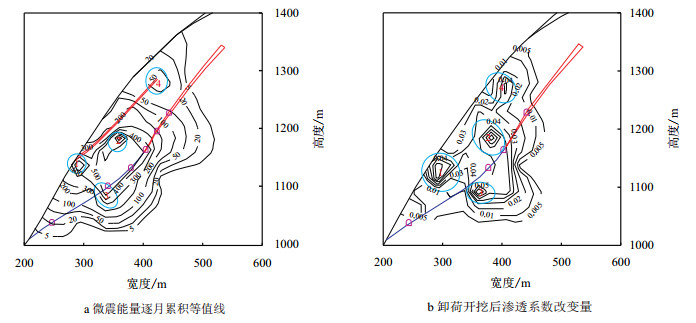

通过开展边坡微震监测工作,捕捉高陡边坡的微破裂信息,进而可以利用微震监测对渗透特性变化程度或等级进行标识,为深入研究定量化的流程、模型与方法提供强有力的参考资料。基于岩体损伤演化理论,武娜等[26]利用已建立的微震监测系统,对大岗山水电站右岸边坡在卸荷开挖过程中产生的微震事件进行数据处理与统计分析,运用surfer软件绘制逐月累积近一年期的微震释放能量空间连续分布等值线图,通过工程对比和相关现场试验经验,在尝试界定对应的最小和最大渗透系数改变量的基础上,对开挖引起渗透系数改变量实施分级,并绘制出其空间连续分布图,反映微震释放能量及渗透系数改变量之间的一致性规律(图 5)。

|

| 图5 微震能量逐月累积等值线空间分布和卸荷开挖后渗透系数改变量的空间分布[26] Fig. 5 Spatial distribution of seismic energy contour during monthly accumulating and spatial distribution of permeabilityvariation after unloadingexcavation |

但是,在变形-强度-渗透三者的关联机制方面的研究成果还不多。若能建立岩体变形、强度和渗透特性参数的尺度升级方法,则能为合理地获取和推断高陡边坡实际工程岩体计算参数提供参考。针对锦屏一级坝肩高陡边坡的强卸荷开挖过程以及筑坝后蓄水过程中的微震监测数据,近年来,有研究者提出通过利用微震监测的地震矩张量处理分析,评估裂缝传导流体能力的关键因素,即分析造成破裂的机制模式、大小范围和裂缝的方向信息,以及裂缝系统的联接状况。这样建立微震监测与渗透特性演化定量化关联的流程,为分析库区蓄水、水位升降变化条件的边坡渗流场演化过程,以及对边坡进行安全性评价提供基础与依据。

3 结论及展望强卸荷过程中,深切河谷漫长的自然地质过程之外,特别是爆破开挖卸荷,造成岩体结构面会发生变形、扩展或破坏,也有新的卸荷裂隙萌生。开挖同时会改变岩体的边界条件,局部岩体的应力场和渗流场都将发生变化,由于岩石本身特有的非均质性和各向异性的特点,一定程度上会引起边坡发生局部的各向异性变形损伤破坏,导致渗透特性变化会表现为一定的空间演化过程。本文围绕水利水电高陡边坡岩体渗透特性演化课题,阐述强卸荷边坡岩体渗透特性及其尺度效应,以及近些年在此方面的研究成果。

(1) 在渗透压-应力耦合作用下,裂隙岩体渗透特性与变形过程有一定的关联性。加载作用下,随着应变的增大,渗透系数一般呈现出先增大后减小的变化规律;卸荷作用下,随着卸荷量的增大,渗透系数不断增大。但是,对于裂隙岩体变形破坏过程中渗透特性的变化的研究,大多数学者集中于对加载条件下岩体变形-渗流耦合作用,而对于卸载作用下岩体变形对对渗透特性的研究成果较少,将来可以针对卸荷作用下,制作人工切割结构面、依据天然结构面扫描与重构的结构面的岩体样本,特别是最先进的3D打印技术,如果可以应用到岩体样本的重构实验,开展在卸载条件下,渗透特性的实验室测定,将特别有价值。

(2) 卸荷作用下,通过观测岩体损伤会引起的岩体体积变化和渗流张量的变化,可以建立岩石各向异性损伤和渗流耦合的细观模型。在各向异性损伤研究基础上,还可以尝试给出渗透特性因裂隙不同程度的扩展而发生变化的定性规律。但对于如何采取措施来抑制这种损伤及其对渗流控制效应的研究则较少,下一步可以针对边坡渗流稳定性,对损伤性破坏的防护措施(抗剪洞、灌浆、锚固等)及其对渗透特性的影响、渗流控制效应展开深入研究。

(3) 卸荷作用会引起岩体边坡松弛现象,距离边坡表面越近(主要为全风化带、强风化带),松弛现象越明显,则为地表渗流、降水入渗提供有利条件,严重危害边坡稳定性。高陡岩体边坡是低渗硬岩,渗透特性主要体现在结构面上,即天然或人造裂隙。但是,目前关于高边坡卸荷裂隙的分布的研究,主要集中于对边坡浅表裂隙的表征和探测,模型的建立和数值模拟同样局限于二维模型的随机裂隙分布,如若能深入边坡内部探测裂隙的分布,并能完成三维模型的模拟,将对水电工程边坡的研究带来积极的深远意义.

(4) 岩石材料由于其非均质性,其强度尺寸效应亦不同,进而引起的裂隙扩展模式各异,渗透特性随之变现出尺寸效应现象,故而要研究渗透特性尺度效应的升级方法。其中,渗透系数具有明显的分区、分带和各向异性的空间分布特征,通过开展边坡微震监测工作,捕捉高陡边坡的微破裂信息,进而可以利用微震监测对渗透特性变化过程、程度或等级(特别是渗透系数)进行标识,为深入研究定量化的流程、模型与方法提供强有力的参考资料。

| [1] |

张守良, 沈琛, 邓金根. 岩石变形及破坏过程中渗透率变化规律的试验研究[J].

岩石力学与工程学报, 2000, 19 (S) : 885 –888.

Zhang Shouliang, Shen Chen, Deng Jingen. Testing study on the law of permeability variation in process of rock deformation and damage[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2000, 19 (S) : 885 –888. |

| [2] |

彭苏萍, 孟召平, 王虎, 等. 不同围压下砂岩孔渗规律试验研究[J].

岩石力学与工程学报, 2003, 22 (5) : 742 –746.

Peng Suping, Meng Zhaoping, Wang Hu, et al. Testing study on pore ratio and permeability of sandstone under different confining preaaures[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2003, 22 (5) : 742 –746. |

| [3] | 王环玲, 徐卫亚, 杨圣奇. 岩石变形破坏过程中渗透率演化规律的试验研究[J]. 岩土力学, 2006, 27 (10) : 1703 –1708. |

| [4] |

徐德敏, 黄润秋, 张强, 等. 高围压条件下孔隙介质特性试验研究[J].

工程地质学报, 2007, 15 (6) : 752 –757.

Xu Demin, Huang Runqiu, Zhang Qiang, et al. Experimental study on permeability of porous media under high confining pressure[J]. Journal of Engineering Geology, 2007, 15 (6) : 752 –757. |

| [5] |

孙熙震, 张磊, 刘珂铭, 等. 低围压沉积岩渗透特性试验研究[J].

煤炭工程, 2012 (6) : 94 –96, 99.

Sun Xizhen, Zhang Lei, Liu Keming, et al. Experiment study on permeability features of sedimentary rock with low surrounding pressure[J]. Coal Engineering, 2012 (6) : 94 –96, 99. |

| [6] | 王小江, 荣冠, 周创兵. 粗砂岩变形过程中渗透性变化试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2012, 31 (增1) : 2940 –2947. |

| [7] |

李根, 唐春安, 李连崇. 水岩耦合变形破坏过程及机理研究进展[J].

力学进展, 2012, 42 (5) : 593 –619.

Li Gen, Tang Chun'an, Li Lianchong. Advances in rock deformation and failure process under water-rock coupling[J]. Advances in Mechanics, 2012, 42 (5) : 593 –619. |

| [8] |

俞缙, 李宏, 陈旭, 等. 渗透压-应力耦合作用下砂岩渗透率与变形关联性三轴试验研究[J].

岩石力学与工程学报, 2013, 32 (6) : 1203 –1213.

Yu Jin, Li Hong, Chen Xu, et al. Triaxial experimental study of associated permeability-deformation of sandstone under hydro-mechanical coupling[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2013, 32 (6) : 1203 –1213. |

| [9] |

吴刚, 孙钧. 卸荷应力状态下裂隙岩体的变形和强度特性[J].

岩石力学与工程学报, 1998, 17 (6) : 615 –621.

Wu Gang, Sun Jun. Deformation and strength characteristics of jointed rock mass under unloading stress states[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 1998, 17 (6) : 615 –621. |

| [10] | 陈洪凯, 朱可善. 施工期岩体等效渗透张量求解法——以三峡工程永久船闸边坡为例[J]. 岩石力学与工程学报, 1999, 18 (2) : 129 –132. |

| [11] |

周建军, 周辉, 邵建富. 脆性岩石各向异性损伤和渗流耦合的细观模型[J].

岩石力学与工程学报, 2007, 26 (2) : 368 –373.

Zhou Jianjun, Zhou Hui, Shao Jianfu. Coupled micromechanical model for anisotropic damage and permeability variation in brittle rocks[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2007, 26 (2) : 368 –373. |

| [12] |

胡大伟, 朱其志, 周辉, 等. 脆性岩石各向异性损伤和渗透性演化规律研究[J].

岩石力学与工程学报, 2008, 27 (9) : 1822 –1827.

Hu Dawei, Zhu Qizhi, Zhou Hui, et al. Research on anisotropic damage and permeability evolutionary law for brittle rocks[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2008, 27 (9) : 1822 –1827. |

| [13] |

韩国锋, 王恩志, 刘晓丽. 岩石损伤过程中的渗透特性[J].

土木建筑与环境工程, 2011, 33 (5) : 41 –50.

Han Guofeng, Wang Enzhi, Liu Xiaoli. Seepage characteristics of rock during damage process[J]. Journal of Civil, Architectural and Environmental Engineering, 2011, 33 (5) : 41 –50. |

| [14] |

俞缙, 穆康, 李宏, 等. 砂岩渗透性演化特性的孔隙率分布细观模拟分析[J].

工程力学, 2014, 31 (11) : 124 –131.

Yu Jin, Mu Kang, Li Hong, et al. The porosity distribution mesoscopic simulation analysis of the permeability evolution property of sandstone[J]. Engineering Mechanic, 2014, 31 (11) : 124 –131. |

| [15] |

陈亮, 刘建峰, 王春萍, 等. 压缩应力条件下花岗岩损伤演化特征及其对渗透性影响研究[J].

岩石力学与工程学报, 2014, 33 (2) : 287 –295.

Chen Liang, Liu Jianfeng, Wang Chunping, et al. Investigation on damage evolution characteristic of granite under compressive stress condition and its impact on permeability[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2014, 33 (2) : 287 –295. |

| [16] | Cook M A, Cook U D, Clay R B. Behavior of rock during blasting[J]. Transaction of Social Mining Engineering, 1966 : 1725 . |

| [17] |

石安池, 徐卫亚, 张贵科. 三峡工程永久船闸高边坡岩体卸荷松弛特征研究[J].

岩土力学, 2006, 27 (5) : 723 –729.

Wang Anchi, Xu Weiya, Zhang Guike. Study on unloading and relaxation characteristics of the rockmass of permanent shiplock high rock slope of three gorges project[J]. Rock and Soil Mechanics, 2006, 27 (5) : 723 –729. |

| [18] |

张文举, 卢文波, 杨建华, 等. 深埋隧洞开挖卸荷引起的围岩开裂特征及影响因素[J].

岩土力学, 2013, 34 (9) : 2690 –2698.

Zhang Wenju, Lu Wenbo, Yang Jianhua, et al. Cracking characteristics and influential factors of surrounding rocks induced by excavation unloading in deep tunnel[J]. Rock and Soil Mechanics, 2013, 34 (9) : 2690 –2698. |

| [19] |

金李, 卢文波, 周创兵, 等. 开挖动态卸荷对节理岩体渗透特性的影响研究[J].

岩石力学与工程学报, 2007, 26 (S2) : 4158 –4163.

Jin Li, Lu Wenbo, Zhou Chuangbing, et al. Study on permeability of jointed rock mass after dynamic unloading of initial stress during rock excavation[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2007, 26 (S2) : 4158 –4163. |

| [20] | 刘先珊, 林耀生, 孔建. 考虑卸荷作用的裂隙岩体渗流应力耦合研究[J]. 岩土力学, 2007, 28 (增1) : 192 –196. |

| [21] |

梁宁慧, 刘新荣, 艾万民, 等. 裂隙岩体卸荷渗透规律的试验研究[J].

土木工程学报, 2011, 44 (1) : 88 –92.

Liang Ninghui, Liu Xinrong, Ai Wanmin, et al. Experimental study on the permeability of fractured rock under unloading[J]. China Civil Engineering Journal, 2011, 44 (1) : 88 –92. |

| [22] |

刘晓丽, 王恩志, 王思敬, 等. 裂隙岩体表征方法及岩体水力学特性研究[J].

岩石力学与工程学报, 2008, 27 (9) : 1814 –1821.

Liu Xiaoli, Wang Enzhi, Wang Sijing, et al. Representation method of fractured rock mass and its hydraulic properties study[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2008, 27 (9) : 1814 –1821. |

| [23] |

张明, 卢裕杰, 介玉新, 等. 不同加载条件下岩石尺寸效应的数值模拟[J].

水力发电学报, 2011, 30 (4) : 147 –154.

Zhang Ming, Lu Yujie, Jie Yuxin, et al. Numerical simulation of strength size effect of rock under different loading[J]. Journal of Hydroelectric Engineering, 2011, 30 (4) : 147 –154. |

| [24] |

梁正召, 张永彬, 唐世斌, 等. 岩体尺寸效应及其特征参数计算[J].

岩石力学与工程学报, 2013, 32 (6) : 1157 –1166.

Liang Zhengzhao, Zhang Yongbin, Tang Shibin, et al. Size effect of rock messes and associated representative element properties[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2013, 32 (6) : 1157 –1166. |

| [25] |

马秀媛, 芮洪兴, 王倩. 多尺度岩石渗流特性的试验研究[J].

岩土工程, 2014, 35 (8) : 2191 –2196, 2204.

Ma Xiuyuan, Rui Hongxing, Wang Qian. Experimental study of permeability characteristics of multiscale rock[J]. Rock and Soil Mechanics, 2014, 35 (8) : 2191 –2196, 2204. |

| [26] |

武娜, 李宏, 唐春安, 等. 岩体微震能量演化规律及渗透系数评估[J].

济南大学学报:自然科学版, 2015, 29 (3) : 179 –184.

Wu Na, Li Hong, Tang Chun'an, et al. Microseismic energy evolution law of rock and permeability assessment[J]. Journal of Jinan University:Science & Technology Edition, 2015, 29 (3) : 179 –184. |

2015, Vol. 37

2015, Vol. 37