孤东二区位于孤东披覆构造西翼北端,以孤东13断层与以东的六区及以南的三区为界,由于断层的牵引作用,形成中部高,边部低的背斜构造,整体构造比较简单平缓。孤东油田馆上段为主要含油层系,油层埋深一般在1 180~1 445 m,油层多,厚度大,含油面积大,储量集中。

孤东二区于1986年投入开发,目前完钻井共计410口,其中取芯井4口,主要含油层系是馆上段,含油面积8.3 km2,有效厚度13.4 m,地质储量2 359×104 t。孤东二区馆5试验区分53、54、55等3个小层开发,含油面积1.72 km2,平均有效厚度11.5 m,地质储量430×104 t。试验区为河流相正韵律层状构造油藏,储层压实差,胶结疏松,油水界面不统一,压力系数1.0,地温梯度3.4 ℃/(100 m)。平均孔隙度33.2%,空气渗透率1 491 mD,原始含油饱和度65%,泥质含量6.5%,地下原油黏度70 mPa·s。

调整前孤东二区Ng5试验区总油井29口,开井27口,日产液1 314 m3,单井日产液48.7 t,日产油61.2 t,单井日产油2.3 t,综合含水95.3%,动液面750 m;水井共22口,开井20口,日注水1 781 m3,单井日注水89 m3,采油速度0.52%,地层总压降-0.8 MPa,采出程度37.6%。由于套损事故井多,造成局部井网不完善、储量失控大;合采合注井多,层间矛盾突出;一套井网开发,井网形式相对固定,平面层间剩余油得不到有效动用,严重影响了油藏的开发效果。

1 油藏静态地质特征 1.1 地层对比技术在孤东二区原馆上段53~55对比的基础上,将原划分的3个小层细分成6个小层(馆上段531、馆上段532;馆上段541、馆上段542;馆上段551、馆上段552),为使地层划分更加合理,地质建模划分了6个小层,纠正了原地层划分存在的问题,修改了小层界限或沉积时间单元界限[1]。

1.2 构造特征研究孤东二区馆上段构造断裂系统比较简单,主要由7条北东-南西向断层组成。

试验区位于孤东二区中部的背斜区,为主要油气聚集区。内部无断层,边部有2条边界断层,由于断层的牵引作用,形成断块边部低,中间高的牵引背斜构造,整体构造比较简单平缓。

1.3 储层特征 1.3.1 沉积相研究根据平面相分析资料等研究成果,孤东二区馆上段储层有两种沉积模式,馆上段54~55为辫状河沉积,馆上段53为曲流河沉积,共有4种亚相,8种沉积微相。4种亚相分别为河床亚相(A)、堤岸亚相(B)、河漫亚相(C)和废弃河道亚相(D)。8种微相为边滩(A1)、河道充填沉积(A2)、心滩微相(A3)、谷底滞留沉积(A0)、河道边缘(B0)、决口扇(B1)、道间洼地(C1)和漫滩沉积(C2)等。

1.3.1.1 储层参数研究孤东二区馆上段53~55层主要为河流相的心滩和边滩微相沉积,孔隙度、渗透率较大。孔隙度主要分布在30.0%~35.8%,均值为33.3%,渗透率主要分布在280~3 340 mD,均值为1 150 mD,属于高孔高渗储层。

1.3.2 储层非均质性储层非均质主要通过储层在三维空间的非均质性来表征,即平面、层间及层内非均质性。孤东二区馆上段属于河流相沉积,非均质性严重,渗透率变异系数0.67。

平面非均质:储层物性受沉积相控制,渗透率空间差异较大,分布范围在280~3 340 mD。河道主体物性好于河道边缘带,河道砂体物性好于河间砂体物性。河道砂坝砂体物性好,分布相对均质。层间非均质:从纵向上各砂体的渗透率变化可以看出,层间相对均质,层间渗透率差异变化不大。层内非均质:孤东二区砂体层内以正韵律为主,底部渗透率大,向上逐渐变小,孤东二区馆上段53~55层内非均质性较强,平均渗透率突进系数2.92,变异系数0.96。

1.3.3 隔层研究隔层是指油田开发过程中对流体运动具有隔挡作用的不渗透岩层,是非均质多油层正确划分开发层系,进行各种分层工艺措施时必须考虑的一个重要因素。

馆上段53、54层之间的隔层厚度分布为3.4~10.0 m,最大值14.2 m,最小值1.1 m,均值为6.6 m。馆上段54、55层之间的隔层厚度分布为6.8~16.2 m,最大值27.2 m,最小值0,均值为9.2 m。连通井点:17-252、22-262、23-61、23-67。由此可以得知,馆上段53、54、55层之间的隔层比较发育。

1.4 油藏特征 1.4.1 油水分布孤东二区馆上段5砂组油层分布主要受构造控制,油层主要集中在馆上段53、馆上段54、馆上段55小层,没有统一的油水界面。

1.4.2 流体性质根据孤东二区馆上段生产资料和密闭取芯资料,馆上段5砂组地面原油黏度一般为500~2 000 mPa·s,平均1 139 mPa·s,地下原油黏度平均为70 mPa·s。从平面上来看,构造高部位原油较稀,构造低部位原油较稠。地面原油密度平均为0.96 g/cm3,地下原油密度平均为0.89 g/cm3。

孤东二区Ng5地层水为NaHCO3型。目前,注入水总矿化度9 675 mg/L,产出水总矿化度9 238 mg/L,从西南到东北,产出水矿化度略呈增高的趋势。注入水为CaCl2型,Ca2++Mg2+含量为311 mg/L,Fe2+含量为1.7 mg/L。

1.4.3 油藏压力和温度孤东二区馆上段为正常温度和压力系统。目前地层压力12.4 MPa,原始地层压力13.4~14.6 MPa,原始饱和压力11.2 MPa,原始油气比26.3 m3/t,地层压力系数1.04。原始压力接近于静水柱压力,属正常压力系统。

地层温度68 ℃,地温梯度为3.4 ℃/(100 m),为正常温度系统。

2 剩余油分布特征 2.1 地质建模与数值模拟 2.1.1 油藏三维地质建模在精细地质研究的基础上,根据砂体的分布以及隔夹层的分布,确定合理的网格大小,根据实际的地质资料检查模型,并不断修改完善,建立合理的三维地质模型[2-4]。

首先,利用油藏地质研究成果,准备的数据包括井口坐标数据、井斜数据、单井曲线数据、地质分层数据以及断层数据。其次,针对孤东二区馆上53~55油藏特点,主要依据储层划分的最小单元,建立相应单元的构造模型,主要包括断层模型建立、骨架网格生成(Pillar网格化)以及层面模型建立。最后,建模利用目前广泛应用的Petrel地质建模软件,首先建立沉积相模型,在相控条件下,应用确定性建模技术,建立渗透率、孔隙度以及净毛比模型。在储层精细描述及储层参数测井精细的基础上,建立精细三维地质模型。设置平面网格步长25 m×25 m,平均网格厚度均为0.5 m,其网格最小厚度为井点夹层识别的最小厚度,能够精确刻画夹层。最终模型网格规模为31×104个。

2.1.2 数值模型建立水驱数值模拟研究的范围是孤东二区Ng5层系。在水驱开发阶段,生产井和注水井都为合采井或合注井,纵向上包括馆上53~55 砂层组。模型地质储量430×104 t。模型区共有开发油井数84口,水井37口。 确定合适的建模方法建立数模模型,尽量能够真实地反映油藏的实际情况。数模模型一般包括构造模型、储层模型、网格模型、流体模型、动态模型等5个部分[5-6]。

本次数模模型的建立采用了地质建模与数模建模的一体化,数模模型的构造模型、储层模型、网格模型等参数与三维地质建模成果一致。

2.2 剩余油分布特征研究目前单元已进入特高含水阶段,剩余油分布更加零散,挖潜难度加大,加强剩余油分布特征的研究对于油藏高效开发有着非常重要的意义[7-9]。

2.2.1 平面剩余油分布根据数模结果,试验区平均剩余油饱和度为40.5%,整体上剩余油饱和度主要分布于30.0%~50.0%。53层含油饱和度40.7%,在30.0%~50.0%的占62.5%,54含油饱和度41.7%,在30.0%~50.0%的占78.6%,55含油饱和度37.1%,在30.0%~50.0%的占45.4%。

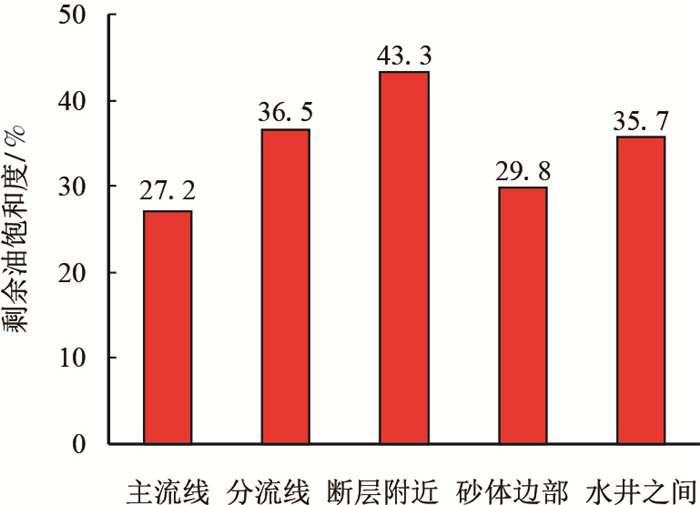

根据16口新完钻井的资料统计结果,断层附近剩余油富集,水井间和分流线地区剩余油相对较高(图 1)。单元平均含油饱和度32.5%,平面上,断层附近43.3%,分流线36.5%,水井之间35.7%,断层附近剩余油饱和度相对较高,分流线及井间剩余油高于主流线及砂体边部。

|

| 图1 平面剩余油分布柱状图 Fig. 1 The bar chart of distribution map of plane residual oil |

54层储量规模大,剩余地质储量多,剩余油饱和度高,地质储量169.1×104 t,占馆5地质储量的39.2%,剩余地质储量109.6×104 t,占馆5剩余地质储的40.8%,层间剩余油分布存在差异,53层剩余油饱和度31.1%,54层剩余油饱和度35.6%,55层剩余油饱和度为31.0%,54层最高,53和55层相差不大。

2.2.3 层内剩余油分布韵律层上部动用差,水淹程度低,剩余油饱和度较高,从统计资料来看,上部剩余油饱和度34.2%,下部剩余油饱和度29.4%。

根据数模计算结果,纵向上含油饱和度存在差异,55层顶部剩余油相对富集,平均剩余油饱和度为41.4%,顶部动用差,而底部水淹严重,剩余油饱和度为27.8%。

3 变流线井网调整技术 3.1 现井网完善状况分析二区馆5初期弹性能量开发阶段采用250 m的行列井网,1987年开始注水开发,这段时间每个小层油井散乱分布,整体采用行列井网。1992年12 月井网调整后,每层基本都趋向于250 m×125 m的正对行列井网。在控水稳油综合挖潜阶段,虽然经过几次大的调整,井网形式没有大的变动。孤东二区馆4主要以点状注水开发,馆5采用250 m×125 m的南北行列井网,馆6天然能量充足,一直采用点状注水开发。

目前,孤东二区Ng5试验区除套坏井外,总油井28口,总水井22口,开油井26口,开水井21口。整体上呈现250 m×125 m的正对行列井网,厚度注采对应率93.4%,两向及以上注采对应率70.4%。注采单元目前采用250 m×125 m的南北向正对行列式注水开发,单元自1992 年实施井网调整后,井网多年未变,流线相对固定,进一步提高采收率潜力小。因此,需对井网层系进行调整,改善单元的开发效果,进一步提高采收率[10-12]。

3.2 井网调整原则针对聚驱后油藏剩余油的分布特点,调整原则如下:

(1) 保持注采井网完善。平面上剩余油呈“普遍分布,局部富集”的特点,排间分流线及油井之间剩余油较富集,调整后井网需改变固有的流线,挖潜富集区剩余油潜力。

(2) 层系细分。根据层间剩余油分布特点,层间驱替不均衡,主力层地质储量大,剩余油也主要分布在主力层,需进行层系细分的可行性研究,依据小层部署井网。试验区各小层地质储量在100×104 t以上,厚度在5.0 m左右,层间渗透率差距不大,具备了层系细分的物质基础。

孤东二区Ng5试验区各小层沉积特征不同,53层属曲流河沉积,54、55属辫状河沉积,53和54间隔层发育,大部分区域隔层厚度在4.0 m左右,为此将试验区分为两套层系开发,53为一套,充分利用老井;54-5为一套,转变流线,强化波及。

3.3 方案设计部署根据井网调整原则[13-17],针对目前的开发现状,初步设计部署了3套井网调整方案(表 1)。

| 表1 二区馆5井网调整设计方案 Table 1 Summary sheet of well pattern adjustment design scheme of No.2 Block Ng5 |

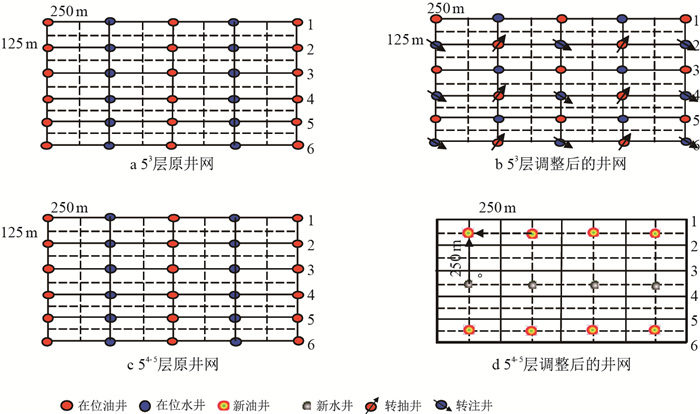

根据数模优化结果,考虑工艺施工难度,新老井工作量,提高采收率幅度等多方面因素(表 2),结合原井网的情况(图 2),推荐方案一作为最佳调整方案,即细分成53、54-5两套层系,53层水转抽、油转注变成菱形五点法井网,54-5层分流线钻新井形成250 m×250 m 的正对行列井网(图 2)。

| 表2 井网调整方案指标 Table 2 The index comparison table of well pattern adjustment project |

|

| 图2 井网调整示意图 Fig. 2 Well pattern adjustment sketch map |

方案设计新井16口(油井12口,水井4口),于2013年12月实施集中钻井,统一投产,新井投产后,对新老井重新进行了地层对比,发现油层分布基本未变,对物性发生变化的砂体边部进行了修改和完善,同时井网部署方案也进行了相应的调整,并编制了投产投注方案。最终井网方案共设计油水井61口(油井35口,水井26口),新井16口(油井12口,水井4口),老井措施37口(油井补孔改层8口,扶井1口,水井转抽3 口,转注14口,补孔改层10口,解堵1口)。

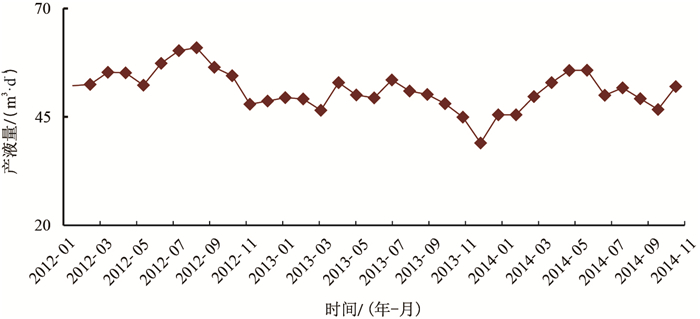

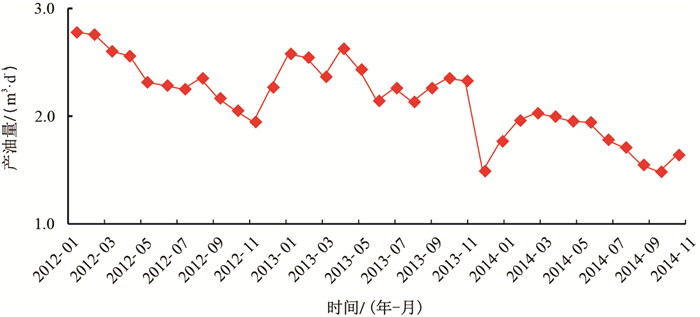

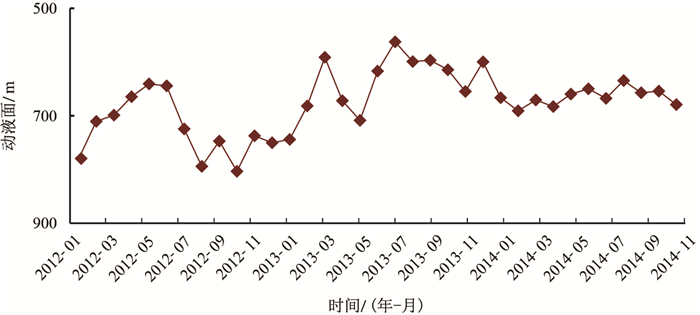

3.4 应用及效果单元实施变流线井网调整后,取得了一定的效果,目前新井已累增油9 817 t,试验区单元单井产液量保持稳定(图 3),单元的递减得到了有效的控制(由19%降低到15%),单元单井日产油基本能保持稳产(图 4)。在调整后,试验区动液面维持在650 m左右,压力水平保持较好,地层能量得到了一定的恢复(图 5)。

|

| 图3 二区Ng5试验区单井产液曲线 Fig. 3 The liquid production curve of the study area of No.2 Block Ng5 |

|

| 图4 二区Ng5试验区单井产油曲线 Fig. 4 The oil production curve of the study area of No.2 Block Ng5 |

|

| 图5 二区Ng5试验区动液面曲线 Fig. 5 The dynamic liquid level of the study area of No.2 Block Ng5 |

(1) 经过多年的注水注聚开发,剩余油分布更加零散,呈现“普遍分布、局部富集”的特点,但仍有较大潜力,在分流线以及断层附近剩余油较富集。

(2) 二区Ng5单元变流线井网调整技术是基于剩余油分布特征基础上的成功运用,通过流线的改变,可充分挖潜剩余油富集区潜力,成为聚驱后油藏高效开发的有效接替技术,对同类油藏进一步提高采收率有着指导和借鉴意义。

| [1] | 陈元千. 油气藏工程实用方法[M]. 北京: 石油工业出版社, 1999 . |

| [2] |

吕晓光, 张永庆, 陈兵. 油田开发后期的相控建模[J].

新疆石油地质, 2005, 26 (1) : 77 –79.

Lü Xiaoguang, Zhang Yongqing, Chen Bing. Faciescontrolled modeling for mature oilfield development[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 2005, 26 (1) : 77 –79. |

| [3] |

郑丽辉, 邢玉忠, 赵秋忙. 相控随机建模在油藏精细描述中的应用研究[J].

西南石油大学学报, 2007, 29 (6) : 21 –23.

Zheng Lihui, Xing Yuzhong, Zhao Qiumang. The application of stochastic modeling in fine reservoir description[J]. Journal of Southwest Petroleum University, 2007, 29 (6) : 21 –23. |

| [4] |

邹起阳, 阎振华, 徐阳东, 等. 应用Petrel进行构造建模的研究[J].

长江大学学报:自然科学版, 2011, 8 (2) : 62 –64.

Zou Qiyang, Yan Zhenhua, Xu Yangdong, et al. Structure modeling using Petrel software[J]. Journal of Yangtze University:Natural Science Edition, 2011, 8 (2) : 62 –64. |

| [5] | 韩大匡, 陈钦雷, 闰存章. 油藏数值模拟基础[M]. 北京: 石油工业出版社, 2001 : 266 -267. |

| [6] | 吴淑红,李小波. 油藏数值模拟关键技术与发展对策[C]. 北京:第二届中国工程院/国家能源局能源论坛论文集, 2012:872-876. |

| [7] |

马春华, 郑浩, 王文军. 应用精细数值模拟方法研究聚合物驱后剩余油分布[J].

石油钻探技术, 2007, 35 (4) : 76 –79.

Ma Chunhua, Zheng Hao, Wang Wenjun. Study on remaining oil distribution after polymer flooding using numerical simulation[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2007, 35 (4) : 76 –79. |

| [8] |

陆建林, 李国强, 樊中海, 等. 高含水期油田剩余油分布研究[J].

石油学报, 2001, 22 (5) : 48 –52.

Lu Jianlin, Li Guoqiang, Fan Zhonghai, et al. Residual oil distribution research of high water-cut stage in an oilfield[J]. Acta Petrolei Sinica, 2001, 22 (5) : 48 –52. |

| [9] | 余启泰. 关于剩余油研究的探讨[J]. 石油勘探与开发, 1997, 24 (2) : 46 –50. |

| [10] | 沈平平. 提高采收率技术进展[M]. 北京: 石油工业出版社, 2006 . |

| [11] |

孙焕泉. 胜利油田不同类型油藏水驱采收率潜力分析[J].

油气采收率技术, 2000, 7 (1) : 33 –37.

Sun Huanquan. Potential analyses on water drive recovery of different reservoir in Shengli oil field[J]. Oil & Gas Recovery Techinology, 2000, 7 (1) : 33 –37. |

| [12] |

沈平平, 袁士义, 韩冬, 等. 中国陆上油田提高采收率潜力评价及发展战略研究[J].

石油学报, 2001, 22 (1) : 45 –48.

Shen Pingping, Yuan Shiyi, Han Dong, et al. Strategy study and potentiality evaluation of eor for onshore oil fields in China[J]. Acta Petrolei Sinica, 2001, 22 (1) : 45 –48. |

| [13] | 张源智, 陈焕杰. 非均质油藏矢量井网部署方法研究[J]. 内蒙古石油化工, 2006, 5 (12) : 165 –167. |

| [14] |

刘亚平, 陈月明, 袁士宝, 等. 胜坨油田坨21断块沙二段8砂层组细分韵律层井网重组模式研究[J].

石油天然气学报, 2007, 29 (5) : 116 –120.

Liu Yaping, Chen Yueming, Yuan Shibao, et al. Well Pattern reconstruction of refined cyclothem in the 8th member of Es3 in Fault Block Tuo21[J]. Journal of Oil and Gas Technology, 2007, 29 (5) : 116 –120. |

| [15] | 陈焕杰, 廖锐全, 刘捷, 等. 矢量化井网设计方法探讨[J]. 石油天然气学报, 2007, 28 (5) : 88 –90. |

| [16] | 闫宝珍, 许卫, 陈莉, 等. 非均质渗透率油藏井网模型选择[J]. 石油勘探与开发, 1998, 25 (6) : 51 –53. |

| [17] |

谢启超, 付伟, 吴晓明, 等. 特低渗透油藏矢量化井网研究及应用[J].

石油化工应用, 2011, 30 (9) : 1 –4.

Xie Qichao, Fu Wei, Wu Xiaoming, et al. Predictionon production technology and market of ethylene-vinyl acetate copolyme[J]. Petrochemical Industry Application, 2011, 30 (9) : 1 –4. |

2015, Vol. 37

2015, Vol. 37