CO2驱油作为一项日趋成熟的采油技术已受到世界各国的广泛关注[1]。统计资料表明,国外运用注气提高原油采收率的项目逐年增加,2012 年全世界注CO2 提高原油采收率项目共有137 个,其中混相驱项目121 个,非混相驱项目16 个[2]。CO2 作为主要的温室气体,约占温室气体总量的三分之二,CO2 气体减排问题已经是当今世界的热点问题,科学家们的研究表明,实现CO2 减排的有效方法是地质埋存,而在油气藏中进行CO2 埋存是目前最佳途径之一[3-4]。中国CO2 驱技术应用较晚。60 年代中期,大庆油田和胜利油田开始CO2 驱室内和矿场实验,后来吉林、任丘、江苏等油田先后开展了CO2 驱油实验[5-12]。2006 年国家科技部批准“973”国家重大基础研究发展计划“温室气体提高石油采收率的资源化利用及地下埋存”,2007 年中国石油天然气集团公司设立重大科技专项“温室气体CO2 资源化利用及地下埋存”,同年设立重大矿场试验“吉林油田CO2 提高采收率及地下埋存现场试验”,CO2 提高采收率及地下埋存研究进入崭新阶段。

安塞王窑老区长6 储层经过多年的注水开发,目前已进入中高含水期,注水开发的矛盾日益突出,进一步提高水驱采收率难度大,单纯靠注水开发已经无法满足生产的需要。为了改善目前的生产状况,确保油井产量,提高原油采收率,急需寻求一种新的提高采收率技术。注CO2 是低渗透油藏补充能量的另一种方式。过去由于考虑到气源问题,绝大多数油田采用注水开发方式,现在一方面由于发现的CO2 气源不断增加,另一方面由于注水开发特低渗透油田暴露的矛盾很多,特低渗透油藏吸气能力比吸水能力强,易于实现注采平衡,保持地层压力,以及注气流压低于注水流压,有利于避免裂缝张开,防止产生窜进现象,所以注气开发方式对低渗透油田开发愈来愈重要[13-20]。本文以安塞王窑区长6 特低渗透油藏为研究对象,主要应用地质建模和数值模拟技术,优选出适合试验区的CO2 驱开发方式,进一步对CO2 驱进行参数优化。在此基础上对试验区CO2 混相驱效果进行了预测评价。

1 区域概况研究区位于安塞油田王窑老区西部,构造为东高西低的西倾单斜,构造变化简单,单斜坡度一般0.5° 左右,平均坡降8~10 m/km。油气分布主要受岩性控制。油层属三叠系延长组,以淡水湖泊三角州为主。主要储集层为长6 油层组,以水下分流河道沉积微相为主,油藏埋深1 000~1 300 m,平均有效厚度11.4 m,地层温度45 ℃。岩性为细—中粒长石质石英砂岩,储层空间为溶蚀孔、粒间孔和微孔混合型。研究区油层物性差,平均渗透率为2.4 mD,平均孔隙度13.3%,属典型的特低渗透岩性储层,纵向上表现出较强的非均质特性,基本无边底水,原始含油饱和度56.0%。研究区流体性质较好,原油具有低比重、低黏度、低凝固点的特征。地层原油黏度1.97 mPa·s,地面原油黏度4.9 mPa·s,地面原油密度840 kg/m3,原始溶解气油比79.1 m3/t。原始地层压力较低(9.13 MPa),地层原油饱和压力较高(6.19 MPa),地饱压差较小(2.94 MPa),天然能量贫乏,长6 油层油气水分布主要受岩性控制,属特低渗透弹性溶解气驱动油藏。油井无初产,经压裂后才能获得工业油流,属于典型的低渗、低压、低产油藏。油井投产后近井地带压力下降快,油层供液能力差,泵效低,单井产量低。

研究区目前有采油井50 口,注水井19 口,于1996 年开始注水开发,至2012 年4 月已累计注水111×104 m3,采出程度12.1%,综合含水67.2%,已进入中高含水阶段,目前大部分油井已经见水。随着油层含水饱和度上升,油相渗透率下降,水相渗透率上升,油井含水上升加快。另外,由于岩石属中性—弱亲水润湿,加之水驱过程中局部地区出现水敏、水锁、速敏以及注水滞后等,地层压力下降,使油层渗透率下降,采液、采油指数下降,进一步加大了油田中后期提高采收率的难度。

2 模型的建立及历史拟合根据收集到的研究区69 口井的测井资料、分层数据以及5 个小层的沉积相图,应用Petrel 地质建模软件建立了长6 油藏的精细地质模型,网格尺寸为30.0 m×30.0 m×0.5 m,网格总数为156.88×104个。考虑到模型计算速度问题,在保证计算精度的前提下对精细地质模型进行粗化以提高求解速度。粗化后的模型,平面上的步长不变,纵向上划分成9个小层,总网格数为52 461(87×67×9)个。

选取王窑区长6 油藏地下原油样品进行PVT高压物性实验,将地层原油划分为9 个拟组分(表 1),应用Eclipse 2010 中的PVTi 模块的PR3 状态方程对室内单次闪蒸实验、多级脱气和等组成膨胀等实验数据进行拟合,所得到的流体主要特征参数,如:饱和压力、单次脱气气油比、原油地面密度、原油地下密度及地下原油黏度等,拟合效果都很好,满足模拟精度。说明所得到的流体临界参数能真实反映实际地层流体性质的变化。通过细管实验测得该原油CO2 最小混相压力为12.0 MPa,在目前地层压力12.3 MPa 条件下能够实现混相。

| 表1 地层原油组分 Table 1 Components of crude oil sample |

该油藏的油水相对渗透率曲线由岩芯驱替实验得到,油气相渗曲线通过Corey 模型计算得到。根据以上地质模型,高压物性数据以及相对渗透率数据建立了研究区的组分数值模型。

要获得王窑研究区油藏合理准确的预测模型,需要对建立的数值模型进行历史拟合。历史拟合时间为从1996 年9 月到2011 年5 月,模拟工作制度为单井定日产油量。拟合指标主要是:地质储量、注采量、压力、含水率、气油比、生产指数。通过拟合,全区指标拟合效果好,单井指标拟合率达到85% 以上,该模型达到了进行CO2 驱参数优化模拟的精度要求。

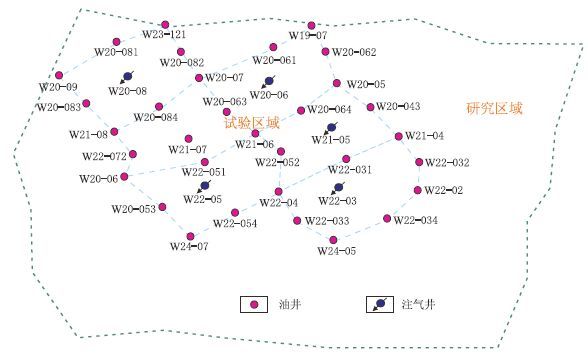

3 实验区对比方案参数优化设计注气试验区井网,以2011 年5 月底井网为基础,注气井5 口,油井32 口,如图 1 所示。试验区周围注水井网完善。经历史拟合调整,研究区地质储量265.33×104 t,其中试验区储量83.38×104 t(占研究区域地质储量的31.43%)。

|

| 图1 试验区域研究范围 Fig. 1 Study scope of test block |

2011 年5 月底井网基础上,设计21 个方案,对比计算了不同的注气方式、地层压力、关井气油比、采油速度、水气交替(WAG)时间、总注气量条件下的开发指标。选取的对比参数包括:研究区采出程度(FOE);试验区采出程度(ROE);总注气量(2013—2033 年累积注气量,与成本相关);CO2滞留量(注入CO2 留在地层内总量,与波及体积有关);CO2 滞留率(CO2 滞留量/总注气量);换油率(20 年增油量/总注气量,与经济效益直接相关)。其中,20 年增油量为各方案20 年阶段累产油与注水方案20 年阶段累产油之差。

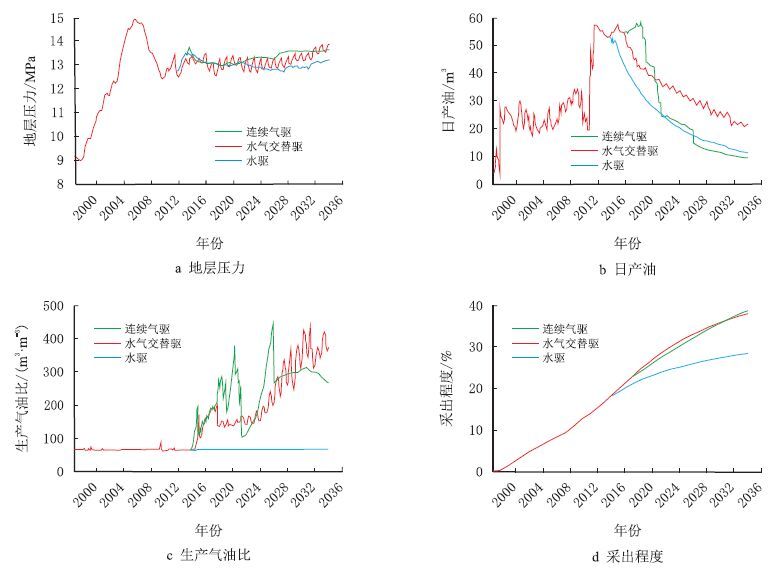

3.1 注气方式为了选择合适的注气方式,设计了水驱、连续气驱和水气交替驱3 种注入方式,并进行了开发指标曲线对比,如图 2 所示。

|

| 图2 不同开发方式下的开发指标 Fig. 2 Development indexes of different development modes |

储层非均质性、井网井距、压裂系统是影响注水、注气波及体积的最根本因素。在上述条件相同时,注水波及体积最大,水气交替其次,连续注气波及体积明显小于前二者。因此在注水开发波及不到的地方,注气、水气交替同样不能波及。由于混相驱作用,注气井近井地带残余油饱和度很低。水气交替方式气体波及体积大于连续注气,含气饱和度低于连续注气,注入气利用率高。在采出程度相近的情况下,连续注气方式需要的注气量高,换油率低,故推荐水气交替方式。生产控制条件和预测结果见表 2(WAG(6:6)表示6 个月注水、6 个月注气)。

| 表2 不同开发方式下生产控制条件和预测结果表 Table 2 Production constraints & prediction results of different development modes |

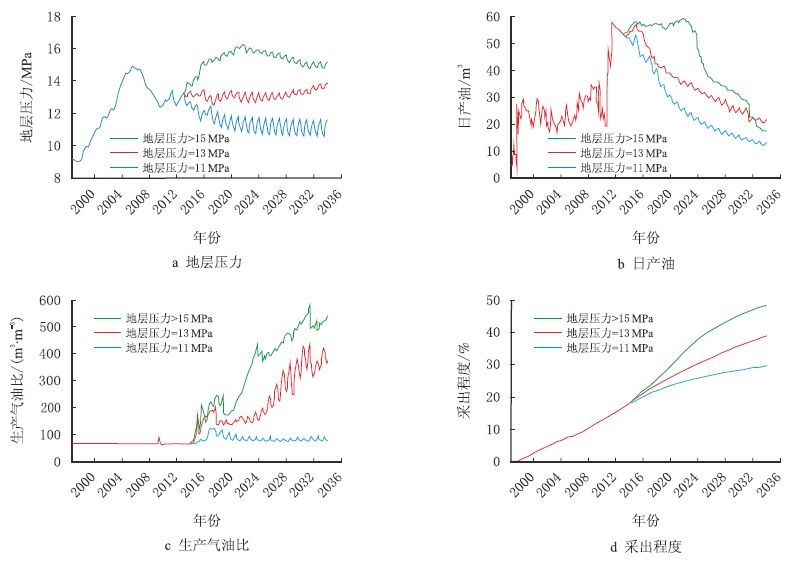

针对具体的油藏,储层原油CO2 驱最小混相压力是一定的,此时地层压力的大小直接决定是否能实现CO2 混相驱,影响CO2 驱的驱油效率。因此有必要对地层压力进行优化,选取合适的地层压力。下面设计了在高、中、低三个不同地层压力下的WAG 驱实验,生产控制条件和预测结果如表 3所示,模拟结果如图 3 所示。

| 表3 不同地层压力下生产控制条件和预测结果表 Table 3 Production constraints & prediction results of different pressure scenarios |

|

| 图3 不同压力下的开发指标 Fig. 3 Development indexes of different pressure scenarios |

通过不同地层压力下的模拟结果可知,高的地层压力具有以下优势:混相驱范围更大,可采储量增加多;生产压差大,采油速度高。但是地层压力过高会造成注气量大,并且会使天然裂缝与人工压裂裂缝沟通产生暴性气窜的风险加大。建议试验区合理压力水平为12~13 MPa。

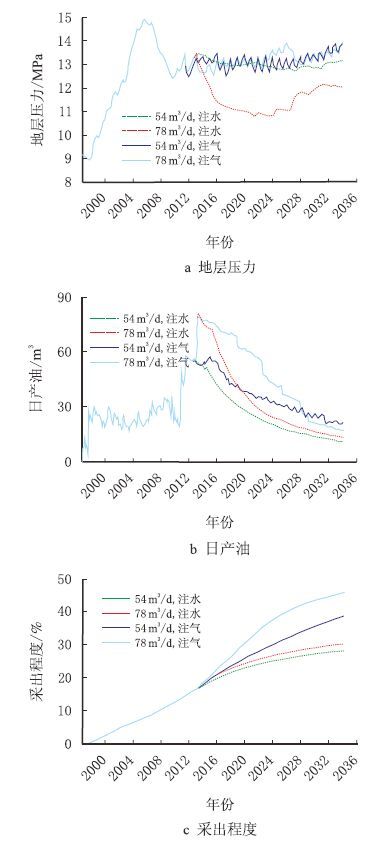

3.3 采油速度为了研究采油速度对注水和注气效果的影响,设计了以下4 个对比方案:(1)注水开发,试验区日产油54 m3;(2)注水开发,试验区日产油78 m3;(3)注气开发,试验区日产油54 m3;(4)注气开发,试验区日产油78 m3。

在注水开发时,试验区日产油从54 m3 提高到78 m3 后,地层压力难以稳定,采出程度提高幅度为2.04%;水气交替时,试验区日产油从54 m3 提高到78 m3 后,地层压力稳定,采出程度提高幅度为16.41%,不同采油速度下生产控制条件和预测结果如表 4、图 4 所示。

| 表4 不同采油速度下生产控制条件和预测结果 Table 4 Production constraints & prediction results of different production rate scenarios |

|

| 图4 不同采油速度下的开发指标 Fig. 4 Development indexes of different production rate scenarios |

在保持地层压力和保证注气量充足的条件下,采油速度越高,20 年阶段采出程度越高(表 4)。但采油速度过高会导致气油比上升快,需要总注气量大幅度增加。从采出程度、总注气量和换油率综合考虑,试验区日产油控制在78 m3 时开发效果较好。

由于混相驱提高可采储量作用,与注水基础方案对比,采油速度提高后,水气交替方式采出程度提高幅度较大,而注水开发采出程度增加较小。建议对试验区内低产井进行重复压裂,提高油井采油能力。

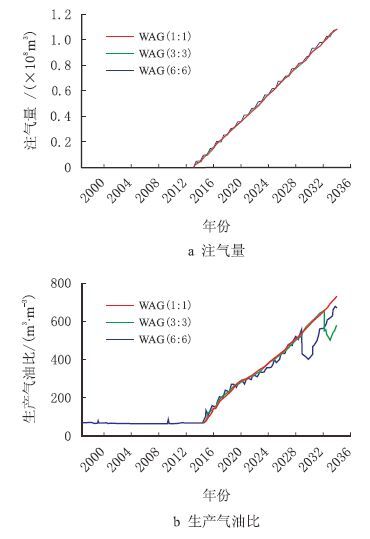

3.4 水气交替时间水气交替时间的不同,即水气段塞大小的不同,不但影响气油比的控制,同时还直接影响矿场实施操作的难易程度。在总注入量相同的条件下,设计了WAG(1:1)、WAG(3:3)和WAG(6:6)的驱替模拟实验,WAG(1:1)方案控制气窜效果好于WAG(3:3)方案和WAG(6:6)方案。说明水气交替段塞个数越多,越有利于气油比的控制(图 5)。

|

| 图5 相同注气量条件下的生产气油比 Fig. 5 Production GOR at the same gas injection volume |

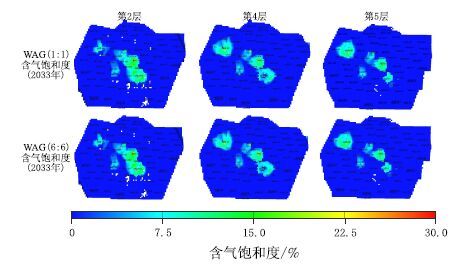

从WAG(1:1)与WAG(6:6)最终含气饱和度分布图(图 6)中可见,总注入量相同时,WAG(1:1)与WAG(6:6)含气饱和度分布相同。水气交替时间比例对开发效果有明显影响。水气交替频率相同时,注气时间比例过小会导致总注气量低,采出程度低,如WAG(9:3),水气交替频率相同时,注气时间比例过小会导致总注气量低,水气交替频率相同时,注气时间比例过小会导致总注气量低,采出程度低,如WAG(9:3),WAG(8:4)。

|

| 图6 WAG(1:1)与WAG(6:6)最终含气饱和度分布图 Fig. 6 Final gas saturation distribution map of WAG(1 :1) & WAG(6:6) |

表 5 中数据显示,总注气量相近,关井气油比相同时,采出程度相近。其他条件相同时,1 个水气交替周期内注气/注水时间比例高于1 时,水气交替时间对开发效果影响比较小。建议1 个水气交替周期内,注气注水时间比例相同。

| 表5 不同WAG 驱方案下生产控制条件和预测结果表 Table 5 Production constraints & prediction results of different WAG flooding scenarios |

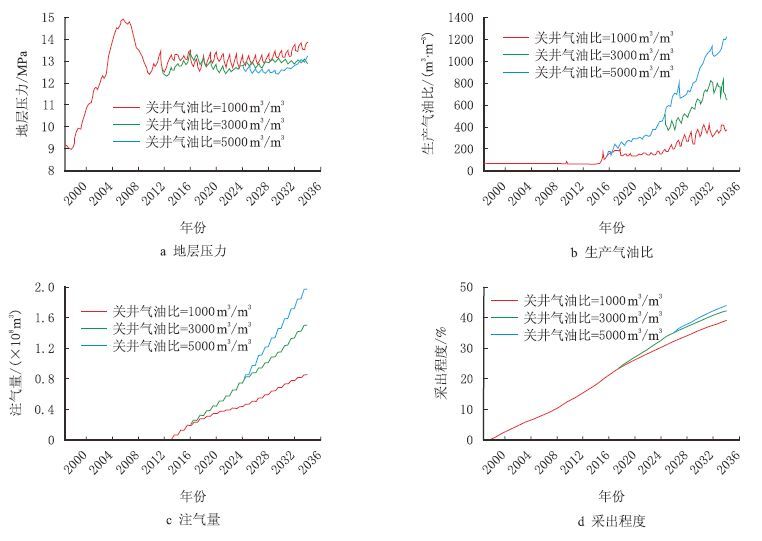

为了得到试验区块合理的关井气油比,分别设计了关井气油比为1 000,3 000,5 000 m3/m3 的3 个WAG(6:6)驱替方案,模拟曲线结果如图 7 所示,不同关井气油下生产控制条件和预测结果如表 6 所示。

|

| 图7 不同关井气油比下的开发指标 Fig. 7 Development indexes of different shut-in gas-oil ratio scenarios |

| 表6 不同关井气油比下生产控制条件和预测结果表 Table 6 Production constraints & prediction results of different shut-in gas-oil ratio scenarios |

在地层压力保持约13 MPa,对比计算了关井气油比对开发效果影响(表 6)。随着关井气油比增加,采出程度增幅不大,而总注气量增幅很大,注气利用率下降,换油率降低。但是,关井气油比过低又会导致采油井关井过早,采油速度下降,预测时间内的采出程度下降。综合考虑试验区采出程度,总注气量和换油率等指标,认为关井气油比1 000 m3/m3 较合理。

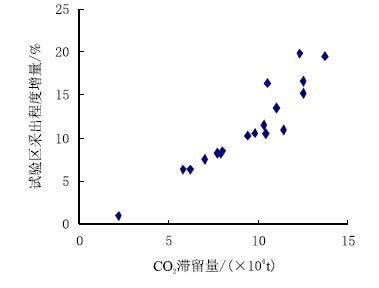

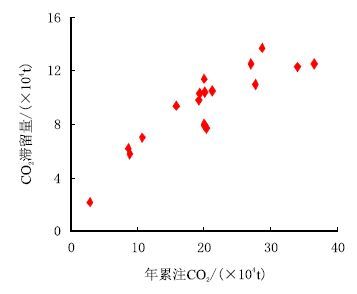

3.6 总注气量基于18 个WAG 驱模型计算结果,得到20 aCO2 滞留量与采出程度增量曲线(图 8)、CO2 累积注入量与滞留量曲线(图 9)。

|

| 图8 CO2 滞留量与采出程度增量关系曲线 Fig. 8 CO2 storage capacity Vs increment of recovery percent |

|

| 图9 CO2 累积注入量与滞留量关系曲线 Fig. 9 CO2 injection weight vs. CO2 storage capacity |

由图 8 可知,CO2 在地层中的滞留量与CO2 波及体积成正比,CO2 滞留量越高,CO2 波及体积越大,提高采收率幅度(与注水对比)也越大。

CO2 波及体积主要受累积注气量影响,累积注气量越高,波及体积越大。因此,保证充足的注气量是提高波及体积的关键。当试验区累积注气量高于20×104 t 后,波及体积增加缓慢(图 9)。其他参数对最终波及体积影响较小,其原因是:最终波及体积主要受储层非均质性、井网井距、压裂系统、油气流度比影响。建议试验区合理的总注气量为(20~25)×104 t。

4 试验区推荐方案预测通过18 个WAG 驱方案开发指标对比,分析了各注气工艺参数对开发效果的影响程度,各影响因素对WAG 开发效果影响排序为:(1)总注气量;(2)地层压力;(3)采油速度;(4)关井气油比;(5)水气交替时间。

通过分析,得到目前井网条件下试验区的推荐注气方案为注气方式:水气交替;总注气量:(20~25)×104 t;地层压力保持:12~13 MPa;提速生产,日产油:78 m3(65 t);关井气油比:1 000 m3/m3;水气交替时间:注水时间与注气时间比为1:1。

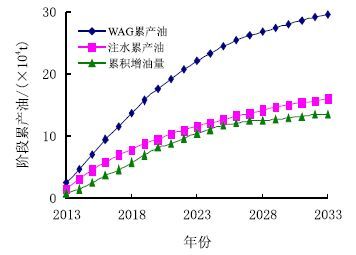

为了对注CO2 驱提高采收率效果的评价,以目前注水开发方案继续生产作为基础方案,两个方案预测时间均为20 a。推荐方案增产效果为:与注水对比,采用WAG 方式注CO2 开发,20 a 累积增油13.5×104 t(图 10)。注气10 a 以后(2023 年),由于关井井数增多,累积增油量增加缓慢,可停止注气,转注水开发。20 a 累积注CO2 约21.1×104 t,CO2 累积滞留量10.6×104 t,累积滞留率0.5。

|

| 图10 注水与WAG 开发方式效果对比图 Fig. 10 The comparison of development effects of water flooding & WAG flooding |

(1) CO2 驱是适合王窑试验区长6 特低渗透油藏的提高采收率方法,该区原油与CO2 最小混相压力为12 MPa,在目前地层压力条件下可以实现CO2 混相驱替,CO2 驱油效果明显,可大幅提高原油采收率。CO2 气驱相较于水驱并没有提高其波及体积,主要是增大了CO2 的驱油效率。地层压力越高越容易使CO2 与原油达成混相,但是地层压力过高会使天然裂缝与人工裂缝沟通产生暴性气窜的风险加大,因此地层压力需保持在一定的合理范围内。水气交替段塞个数越多越有利于气油比的控制。

(2)王窑试验区推荐开发方案为水气交替,或在水气交替10 a 后,转注水开发。

(3)保证充足的注气量是提高波及体积的关键,CO2 波及体积主要受累积注气量影响,累积注气量越高,波及体积越大。当累积注气量达到一定程度后,波及体积增加缓慢。CO2 在地层中的滞留量与CO2 波及体积成正比,CO2 滞留量越高,CO2波及体积越大,提高采收率幅度也越大。

| [1] | Moritis G. Enhanced oil recovery survey-2008[J]. Oil and Gas Journal, 2008, 106 (15) : 31 –96. |

| [2] | Leena Koottungal. 2012 worldwide EOR survey[J]. Oil and Gas Journal, 2012, 110 (4) : 57 –69. |

| [3] |

沈平平, 杨永智. 温室气体在石油开采中资源化利用的科学问题[J].

中国基础科学, 2006, 8 (3) : 23 –31.

Shen Pingping, Yang Yongzhi. Problems on enhanced oil recovery by using greenhouse gas[J]. China Basic Science, 2006, 8 (3) : 23 –31. |

| [4] | 何艳青, 张焕芝. CO2提高石油采收率技术的应用与发展[J]. 石油科技论坛, 2008, 27 (3) : 24 –26. |

| [5] | Huan Wang, Xinwei Liao, Xiangji Dou, et al. Potential Evaluation of CO2 sequestration and enhanced oil recovery of low permeability reservoir in Junggar Basin, China[J]. Energy & Fuel, 2014, 28 (5) : 3281 –3291. |

| [6] |

马涛, 汤达祯, 蒋平, 等. 注CO2提高采收率技术现状[J].

油田化学, 2007, 24 (4) : 379 –383.

Ma tao, Tang Dazhen, Jiang Ping, et al. The status of enhanced oil recovery by CO2 injection[J]. Oilfield Chemistry, 2007, 24 (4) : 379 –383. |

| [7] |

李士伦, 郭平, 戴磊, 等. 发展注气提高采收率技术[J].

西南石油学院学报, 2000, 22 (3) : 41 –46.

Li Shilun, Guo Ping, Dai Lei, et al. Strengthen gas injection for enhanced oil recovery[J]. Journal of Southwest Petroleum Institute, 2000, 22 (3) : 41 –46. |

| [8] |

关振良, 谢丛姣, 齐冉. 二氧化碳驱提高石油采收率数值模拟研究[J].

天然气工业, 2007, 27 (4) : 142 –144.

Guan Zhenliang, Xie Congjiao, Qi Ran, et al. Numerical simulation study on enhancing recovery factor by CO2 displacement[J]. Natural Gas Industry, 2007, 27 (4) : 142 –144. |

| [9] |

谢尚贤, 韩培慧, 钱昱. 大庆油田萨南东部过渡带注CO2驱油先导性矿场试验研究[J].

油气采收率技术, 1997, 4 (3) : 13 –19.

Xie Shangxian, Han Peihui, Qian Yu. A pilot test and research on oil displacement by injecting CO2 in eastern Sanan of Daqing oilfield[J]. Oil & Gas Recovery Technology, 1997, 4 (3) : 13 –19. |

| [10] | Lü Lianhai, Liu Bingguan. A feasibility research method and project design on CO2 miscible flooding for a small complex fault block field[C]. SPE 50930, 1998. |

| [11] |

熊钰, 孙良田, 孙雷, 等. 基于模糊层次分析法的注CO2混相驱油藏综合评价方法[J].

石油学报, 2002, 23 (6) : 60 –62.

Xiong Yu, Sun Liangtian, Sun Lei, et al. A new integrative evaluation way for candidate of carbon dioxide miscible flooding reservoirs based on fuzzy analytical hierarchy process[J]. Acta Petrolei Sinica, 2002, 23 (6) : 60 –62. |

| [12] |

刘炳官, 朱平, 雍志强, 等. 江苏油田CO2混相驱现场试验研究[J].

石油学报, 2002, 23 (4) : 56 –60.

Liu Bingguan, Zhu Ping, Yong Zhiqiang, et al. Pilot test on miscible CO2 flooding in Jiangsu Oil Field[J]. Acta Petrolei Sinica, 2002, 23 (4) : 56 –60. |

| [13] | Wang H, Liao X W, Zhao X L, et al. The influence of CO2 solubility in reservoir water on CO2 flooding and storage of CO2 injection into water flooded low permeability reservoir[J]. Energy Sources, 2014, 36 (8) : 815 –821. DOI:10.1080/15567036.2012.741654 |

| [14] | Grigg R B. Improved efficiency of miscible CO2 flooding and enhanced prospects for CO2 flooding heterogeneous reservoirs[J]. Improved Recovery Week, 1999, 8 (20) : 5 . |

| [15] |

徐怀颖, 张宝生. 川东北气田伴生CO2注入川中油田EOR可行性分析——以普光气田伴生CO2注入桂花油田为例[J].

天然气工业, 2012, 32 (1) : 101 –103.

Xu Huaiying, Zhang Baosheng. Potential analysis of oil recovery enhancing treatment by injecting the associated CO2 gas from the Puguang Gas Field into the Guihua Oil Field[J]. Natural Gas Industry, 2012, 32 (1) : 101 –103. |

| [16] |

袁林, 赵继勇, 张钊, 等. 靖安油田特低渗透油藏矿场注气试验研究[J].

石油勘探与开发, 2002, 29 (5) : 85 –88.

Yuan Lin, Zhao Jiyong, Zhang Zhao, et al. A field test of gas injection in extra-low permeability reservoirs of Jingan Oil Field[J]. Petroleum Exploration and Development, 2002, 29 (5) : 85 –88. |

| [17] | Cui Lining, Hou Jirui, Yin Xiangwen. Feasibility of gas drive in Fang 48 fault block oil reservoir[J]. Petroleum Science, 2007, 4 (3) : 51 –56. DOI:10.1007/s12182-007-0009-6 |

| [18] |

戴胜群, 张昌民, 尹太举, 等. 中原油田深层低渗复杂断块油藏开发技术政策[J].

石油勘探与开发, 2008, 35 (4) : 462 –466.

Dai Shengqun, Zhang Changmin, Yin Taiju, et al. Development techniques for deep complex fault block reservoirs with low permeability in Zhongyuan Oilfield[J]. Petroleum Exploration and Development, 2008, 35 (4) : 462 –466. DOI:10.1016/S1876-3804(08)60095-6 |

| [19] |

张亮, 王舒, 张莉, 等. 胜利油田老油区CO2提高原油采收率及其地质埋存潜力评估[J].

石油勘探与开发, 2009, 36 (6) : 737 –742.

Zhang Liang, Wang Shu, Zhang Li, et al. Assessment of CO2 EOR and its geo-storage potential in mature oil reservoirs, Shengli Oilfield, China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2009, 36 (6) : 737 –742. DOI:10.1016/S1876-3804(10)60006-7 |

| [20] | Wang H, Liao X, Lu N. et al^ A Study on development effect of horizontal well with SRV in unconventional tight oil reservoir[J]. Journal of the Energy Institute, 2014, 87 (2) : 114 –120. DOI:10.1016/j.joei.2014.03.015 |

2014, Vol. 36

2014, Vol. 36